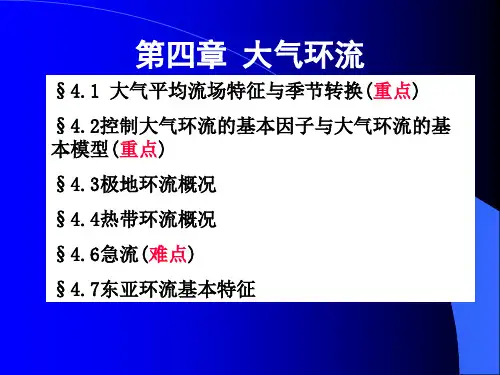

第四章2控制大气环流的基本因子与大气环流的基本模型

- 格式:ppt

- 大小:2.84 MB

- 文档页数:41

大气环流的基本因子大气环流是指大气中的气体运动,它对于地球上的气候和天气具有重要影响。

大气环流的形成和变化受到许多因素的影响,包括地球自转、太阳辐射、地形、海洋和陆地分布等。

本文将从不同角度介绍大气环流的基本因子。

一、地球自转地球自转是大气环流形成的重要因素之一。

由于地球自转,赤道处与极点处的转速不同,导致了空气在不同纬度上存在着不同的速度。

在赤道附近,由于热带地区受到更多太阳辐射,温度更高,空气会向上升并向两极移动。

在极区附近,则会形成下沉运动,并向赤道移动。

这种现象被称为热带风。

二、太阳辐射太阳辐射也是影响大气环流的重要因素之一。

太阳辐射越强烈,产生的热量就越多,导致空气温度升高并向上升。

这种上升运动会导致低压区域形成,并引起风的运动。

太阳辐射还会影响大气中的水循环,从而影响天气和气候。

三、地形地形也是影响大气环流的重要因素之一。

山脉、高原和河流等地形特征会改变空气流动的方向和速度。

例如,当空气流经山脉时,它会被迫上升并冷却,导致降雨。

这种现象被称为山地降雨。

四、海洋和陆地分布海洋和陆地分布也是影响大气环流的重要因素之一。

海洋比陆地温度更加稳定,因此在海洋附近形成了稳定的高压区域。

这种高压区域会引起空气向低压区域移动,从而产生风。

陆地则比较容易受到太阳辐射的影响,并且在夜间快速冷却,导致空气产生对流运动。

五、大气成分大气成分也是影响大气环流的重要因素之一。

大气中含有许多不同的气体,包括水蒸汽、二氧化碳和甲烷等温室气体。

这些气体可以吸收太阳辐射和地球辐射,从而影响大气温度和运动。

例如,二氧化碳的增加会导致大气温度升高,并引起极地冰盖融化,从而影响海洋环流和全球气候。

六、结论综上所述,大气环流的形成和变化受到许多因素的影响。

地球自转、太阳辐射、地形、海洋和陆地分布以及大气成分都是影响大气环流的重要因素。

深入了解这些因素对于理解天气和气候变化具有重要意义。

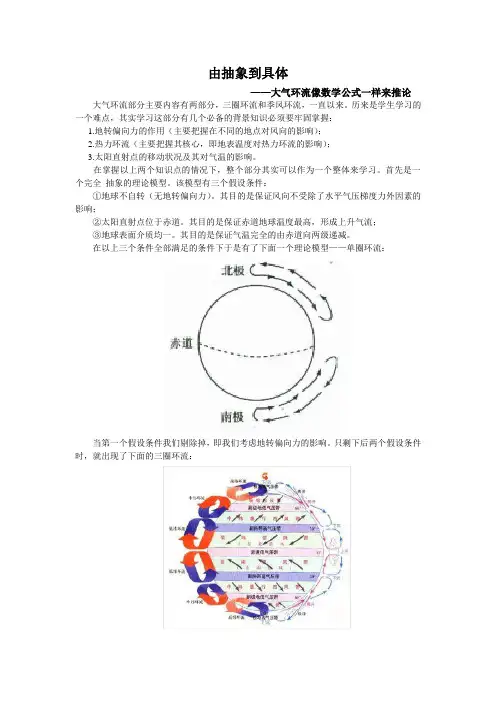

由抽象到具体——大气环流像数学公式一样来推论大气环流部分主要内容有两部分,三圈环流和季风环流,一直以来。

历来是学生学习的一个难点,其实学习这部分有几个必备的背景知识必须要牢固掌握:1.地转偏向力的作用(主要把握在不同的地点对风向的影响);2.热力环流(主要把握其核心,即地表温度对热力环流的影响);3.太阳直射点的移动状况及其对气温的影响。

在掌握以上两个知识点的情况下,整个部分其实可以作为一个整体来学习。

首先是一个完全抽象的理论模型。

该模型有三个假设条件:①地球不自转(无地转偏向力)。

其目的是保证风向不受除了水平气压梯度力外因素的影响;②太阳直射点位于赤道。

其目的是保证赤道地球温度最高,形成上升气流;③地球表面介质均一。

其目的是保证气温完全的由赤道向两级递减。

在以上三个条件全部满足的条件下于是有了下面一个理论模型——单圈环流:当第一个假设条件我们剔除掉,即我们考虑地转偏向力的影响。

只剩下后两个假设条件时,就出现了下面的三圈环流:当假设条件的第二个也被剔除掉,即太阳直射点是在南北移动的,那么赤道地球就不能够保证它的温度一定是最高的了,高温带应该是随着太阳直射点的南北移动,相对应的南北移动。

于是赤道低压带也会相应的南北移动,进而整个气压带风带也会南北移动。

于是有了下面气压带风带的季节移动:当三个假设条件都完全不满足的时候,即第三个假设条件也被剔除掉的时候,也就是有了海陆差异的影响,根据海陆差异对气温的影响于是有了海洋和陆地相对气温的变化,先是冬季和夏季的海陆气压差异:7月全球气压分布:在海陆差异最大的亚洲东部地球于是形成了最典型的7月海陆热力环流模式:1月全球气压分布:于是在最典型的亚洲东部形成了冬季的海陆热力环流:到此,整个大气环流的骨架就建立完成了。

当然每一部分还有一下补充知识,这里就不论述了。

《天气学原理》课程教学大纲课程名称:天气学原理英文名称:Principle of Synoptic Meteorology学分:4 总学时:57 理论学时:46 实验(上机)学时:11适用专业:大气科学一、课程的性质、目的天气学原理是研究不同尺度的天气系统和天气现象发生发展及其变化的基本规律,并利用这些规律来预测未来天气的科学。

该课程是大气科学专业本科生的重要专业基础课程和主干课之一,属于专业核心课程。

该课程侧重理论教学,主要介绍天气学的经典理论:大气运动的基本特征、锋面理论、气旋与反气旋、大气环流概况、天气系统和天气形势的天气学预报方法。

通过本课程的学习使学生掌握天气学预报的基本原理、基本概念和基本分析方法。

二、教学基本要求通过学习“天气学原理”课程,学生应掌握天气学预报的基本原理和基本概念,掌握天气系统多维结构的建立,以及天气学理论和具体天气过程、天气系统的相互融合,掌握天气学预报的基本分析方法,具有推导基本方程和公式的能力,初步做到利用天气学原理的知识解释和分析基本天气事实,并为后续专业课程的学习和今后的业务与科研工作奠定坚实的理论基础。

三、课程教学基本内容第1章大气运动的基本特征1、教学内容1.1旋转坐标系运动方程及作用力分析熟练掌握大气运动各作用力含义、表达式及理解它的物理意义。

1.2控制大气运动的基本定律理解个别变化、局地变化、平流变化含义,熟练掌握质量散度(质量通量散度)含义、表达式及其物理意义。

1.3大气尺度系统的控制方程理解尺度分析含义、掌握在自由大气中大尺度系统运动,可以作为准地转、准静力处理,理解热力学能量方程中引起固定点温度变化的因子。

1.4“P”系统中的基本方程组掌握P坐标系的优越性,掌握位势、位势高度、位势米、几何米概念,理解等高面上水平气压梯度力可以用等压面上位势梯度或等压面坡度表示。

1.5风场和气压场的关系熟练掌握地转风、梯度风、热成风、地转偏差含义、表达式及有关讨论,并会应用。

另一方面,地面的辐合气流(按涡度方程)必有正涡度生成,以适应该处地面降压所需要的流场。

通过上述分析可以看出:主要是高空槽前的正涡度平流促使了地面气旋的发展。

也可以说,是上下层涡度平流的差异(地面低压中心涡度平流很弱)促使了地面气旋的发展。

我们称它为气压变化的涡度因子。

从此过程中,还可以看出:气旋发展必然伴有上升运动。

在水汽条件适宜情况下,也必伴有云雨天气。

也可以看出:上升运动在高层辐散和低层辐合,使流场和气压场趋向于新的地转平衡过程中,有着不可缺少的作用。

这是大气中存在着的非常重要的物理过程特点:同样的道理,在高空槽后脊前区,为负涡度平流区,有着与槽前脊后区完全相反的物理过程。

那个地区存在下沉气流,地面高压加强。

问题:请讨论如图3.12所示的温度场位相落后于气压场情况下,温度平流因子对高低系统发展的物理过程。

现在来看看温度平流(我们也称它为热力因子)对高低空气压场变化和流场变化的作用。

我们也来看图3.12中高空槽线上冷平流对槽线发展的作用。

冷平流使气柱温度降低,按静力学原理,等压面之间的厚度必减小,如果地面气压场不变化,则高层等压面必下降,高空槽加深。

这时气压场与流场不适应,在变化的气压梯度力的作用下,高层产生辐合气流。

这个辐合气流:一方面按涡度方程规律产生正涡度流场,以与高层下降的等压面产生地转适应;另一方面使气柱质量增加,地面加压,这样也使地面气压场与流场也不适应了,在加压场的作用下,近地面层产生辐散气流。

这个辐散气流:一方面按涡度方程规律产生负涡度流场,以与地面的加压场产生地转适应;另一方面使气柱质量因辐散流出,使地面加压程度得以减弱。

在高层辐合,低层辐散区,按质量守恒原理,必有下沉运动。

而下沉运动又会绝热增温,部分抵消了冷平流的作用。

使高层减压不致太快,使上述的整个变化过程在缓慢中进行,在近似地转平衡状态下进行。

由此可得结论:冷平流使高层降压,低槽加深;使地面加压,同时必伴有下沉运动。

同理可得结论:暖平流使高层加压,高压脊加强;使地面降压,同时必伴有上升运动。

气象学中的大气环流模型气象学是对大气现象的研究,其中大气环流是最重要的研究方向之一。

大气环流模型是气象学中的一种工具,可以用来描述大气环流的运动规律和特征,以及预测天气和气候变化。

本文将简要介绍大气环流模型的基本概念、方法和应用。

一、基本概念大气环流是指在地球大气层中由太阳辐射加热和地球自行旋转等因素所致的空气运动,它是全球性的、循环性的、整体性的。

大气环流包括垂直环流和水平环流。

垂直环流是指大气向上或向下的运动规律,水平环流则是指大气的水平运动规律。

大气环流模型是根据物理学和数学原理所建立的数学模型。

其基本原理是根据大气物理、动力学等因素,建立一系列方程式来描述大气环流的运动规律和特征。

大气环流模型的基本方程式包括连续性方程、动量方程、热力学方程等,其中最常用的是纳维-斯托克斯方程式,它描述了大气在三维空间中的速度、压力和密度的变化。

二、方法大气环流模型的建立需要考虑大量的因素,包括地球自转、地形高低、海洋分布、季节变化等。

因此,大气环流模型是一个复杂的数学模型,需要用计算机进行运算。

针对不同的问题和应用,大气环流模型可以分为全球模式、区域模式、数值天气预报模型等。

全球模式是对全球气候的模拟和预测,它需要将整个地球都划分成一个又一个的网格,然后根据模型的方程式进行计算,从而预测出未来数天、数周或数月的气候变化。

而区域模式则是以某一个特定的地区为研究对象,模拟该地区的气候变化。

数值天气预报模型则是对气象要素进行预测,如温度、湿度、气压、风向等。

三、应用大气环流模型在气象学和气象预测方面具有非常重要的应用价值。

它不仅可以用来预测天气和气候变化,还可以用来研究大气环流的动力学、水平和垂直分布、上升和下沉机制等。

大气环流模型还可以用来解释一些气象现象的形成和演变规律,如台风、气旋和厄尔尼诺现象等。

总之,大气环流模型是气象学中一个重要的工具,它可以用来描述和预测大气环流的运动规律和特征,以及研究气象现象的成因和演变。

大气环流规律知识点总结大气环流是地球上大气循环运动的现象,为了更好地理解大气环流规律,我们首先需要了解大气环流的基本概念和组成要素。

本文将从大气环流的概念入手,逐步介绍大气环流规律的知识点。

一、大气环流的概念和组成要素大气环流是指大气层中空气的运动,是地球自转、辐射平衡和地形等因素共同作用下的结果。

大气环流是在纬度、海陆分布和季节变化的影响下形成的。

大气环流分为垂直环流和水平环流两种。

1. 垂直环流垂直环流是指大气中不同高度层次的气流上下运动形成的环流。

常见的垂直环流包括对流和辐散。

- 对流:太阳辐射使得地球表面加热,暖空气密度减小,从而形成对流现象。

对流通过将热量和水分等物质从地面向大气中输送,起到了重要的气候调节作用。

- 辐散:在高空蓄积的寒冷空气由于密度较大,向下沉降形成辐散。

辐散使得大气层顶部形成高压区,从而控制了地表风向。

2. 水平环流水平环流是指大气在水平方向上的运动形式。

常见的水平环流包括脊线和锋面。

- 脊线:是指大气中高压和低压区之间产生的弯曲线。

脊线的形成与地球自转、地形和温度等因素密切相关,对天气系统的形成和移动有很大影响。

- 锋面:是指在大气层中形成的冷、暖空气交界的界面。

锋面的移动会导致天气的转变,如降雨、雷暴等。

二、大气环流规律的基本原理大气环流的形成和变化受多种因素的影响,主要包括地转偏向力、地形、太阳辐射和海洋等。

1. 地转偏向力地球自转会产生一个由南极指向北极的偏向力,称为科氏力,导致了大气环流的转向。

在北半球,气流会沿顺时针方向偏转;在南半球,气流会沿逆时针方向偏转。

2. 地形地形的高低和起伏会影响大气环流的形成和移动,如山地会阻挡气流的传播,形成马斯特努风。

3. 太阳辐射太阳辐射是地球上大气环流的主要驱动力之一。

太阳辐射会使得地球表面加热,从而产生温度差异,引发大气环流的形成和变化。

4. 海洋海洋对大气环流具有重要的调节作用。

海洋的温度差异和盐度差异会影响大气环流的形成和强度。

控制大气环流的基本因子大气环流是大气中气压、气温、湿度等因素引起的大规模运动,是地球大气系统的重要组成部分。

控制大气环流的基本因子包括地球自转、太阳辐射、地形和海洋。

第一步,地球自转。

地球自转是导致大气环流产生的直接因素。

由于地球绕自转轴旋转,地表处于不同纬度和经度之间的地区受到的太阳辐射量不同,因此形成了辐射不平衡。

地球自转还会产生科氏力,使得风向发生偏转,形成大气环流。

第二步,太阳辐射。

太阳辐射是导致大气环流产生的间接因素。

地球接受的太阳辐射量影响了地球表面温度的分布,从而形成不同温度的气团。

这些气团也会受到地球自转的影响,形成水平运动和垂直运动,产生大气环流。

第三步,地形。

地形是在大气环流中起到重要作用的因素。

由于地球地形复杂,山脉、高原、平原、海洋等地形特征会导致大气在水平和垂直方向上产生差异性运动。

例如,山脉阻挡了气流,在山脉上下两侧形成了不同的气压带,推动大气环流的形成和运动。

第四步,海洋。

海洋是控制大气环流的另一个重要因素。

海洋表面的气压和温度变化直接影响周围的气团,形成水平运动和垂直运动,从而影响大气环流的产生和演变。

大洋中的暖流与冷流,形成了独特的振荡,影响全球大气环流的运转。

总之,控制大气环流的基本因子包括地球自转、太阳辐射、地形和海洋。

这些因素的相互作用和影响,构成了复杂的大气环流系统,对于我们认识和预测天气、气候变化、海洋环境等具有重要意义。

了解大气环流的基本因素,对于我们更好地理解地球的自然规律和实现环境保护具有重要意义。

全球大气环流知识点总结一、大气环流的重要性大气环流是地球大气中不断运动的现象,它对地球上的气候和天气起到至关重要的作用。

大气环流的形成和变化对全球温度分布、降水分布和风向等气候要素都有重要影响,进而影响到人类的生产生活。

因此,研究大气环流的规律对于理解和预测天气、气候变化以及应对气候变化带来的影响具有重要意义。

二、大气环流的基本原理1. 热力驱动大气环流的主要驱动力来自太阳照射,地球的不同地区因吸收的太阳辐射不同,导致了地球表面的温度差异。

热力驱动下,空气流动,形成了地球表面到高空的大气环流系统。

2. 科里奥利力科里奥利力是地球自转产生的力。

在不同纬度地区,地球自转产生的离心力不同,因此导致了气流的偏转。

科里奥利力决定了大气环流的偏转规律,产生了地球各地不同的气候。

三、大气环流的主要特征大气环流是以气压和温度为基础的,表现为快速纵横交错的大气运动带。

它形成了地球上的气候分带,表现为纬向环流和经向环流。

1. 纬向环流纬向环流主要由赤道气流和两极气流组成。

赤道气流是由于赤道地区受热力作用最强而形成的,赤道附近的地区因受热量多,空气上升,形成了赤道低压,而两极地区则因受热少,空气下沉,形成了高压。

赤道低压和两极高压之间的温差和气压差形成了从赤道到两极的纬向大气环流。

2. 经向环流经向环流主要由西风带和副风带的盛行风系组成。

西风带位于赤道附近的20-40°纬度范围内,是地球上受科里奥利力影响形成的气流,其主要特点是气流在从西向东的过程中因科里奥利力向南偏转,形成了西风带。

副风带则位于两极附近,属于高压带的气流,其特点是空气下沉,形成了气压高,盛行风系向南北两侧吹向赤道。

四、大气环流的影响1. 气候分布大气环流的运动轨迹在地球上形成了气候分带,不同纬度和经度地区的气候分布差异明显。

2. 降水分布大气环流的运动会形成高空冷空气和低空暖湿空气的交汇,导致了降水的不均匀分布。

例如,赤道地区因为受热强烈,形成了气温高、湿度大的热带雨林;而两极地区则气温低、湿度小,形成了冰雪覆盖的极地地区。

大气环流模式的基本构成大气环流模式是指大气中的运动形式和分布规律。

它是由地球自转、太阳辐射、地球表面温度差异等因素共同作用而形成的。

大气环流模式的基本构成包括赤道低压带、副热带高压带、极地高压带等。

赤道低压带是指位于赤道附近的一条低气压带,其特点是温暖潮湿,降水充沛。

由于太阳直射能量在赤道一带较强,使得该区域空气上升,形成了低气压。

同时,水汽也随着上升的空气冷却凝结为云和降水,使得该区域降水充沛。

副热带高压带是指位于30°N和30°S之间的一条高气压带,其特点是干燥晴朗,降水稀少。

由于赤道一带空气上升后在高空向两极移动,到达30°N和30°S时下沉形成高气压。

同时,在这个过程中,空气逐渐变得干燥晴朗,使得该区域降水稀少。

极地高压带是指位于极地附近的一条高气压带,其特点是寒冷干燥。

由于赤道一带空气上升后在高空向两极移动,到达极地时下沉形成高气压。

同时,在这个过程中,空气逐渐变得寒冷干燥,使得该区域气温极低。

除了以上三个基本构成之外,还有一些其他的大气环流模式。

例如季风环流、西风带、东风带等。

季风环流是指由于陆地和海洋的温度差异而形成的大规模气流运动。

在亚洲地区,夏季时海洋温度较低,陆地温度较高,空气从海洋上升到陆地形成低压带,然后再从陆地上升到高空后向海洋方向移动形成季风。

西风带和东风带则是指位于中纬度的两条西风和东风主要活动区域。

总之,大气环流模式的基本构成包括赤道低压带、副热带高压带、极地高压带等。

这些基本构成是由地球自转、太阳辐射、地球表面温度差异等因素共同作用而形成的。

除了基本构成之外,还有一些其他的大气环流模式,例如季风环流、西风带、东风带等。

这些大气环流模式对于人类社会和自然生态都具有重要的影响,因此对其进行研究和掌握是非常必要的。