传统民居院落空间的生态策略研究

- 格式:ppt

- 大小:16.25 MB

- 文档页数:58

对我国在21世纪传统住宅建筑设计的生态因素【摘要】随着经济的发展,国民生活水平不断的提高,21 世纪以来,人们都以旅游看着,在建筑行业,人们特别对具有地域性特色的传统建筑受到人们的广泛重视。

中国传统民居在技术水平上能因地制宜,充分注意利用地方资源、地方材料,巧妙而合理地利用本地传统技术进行建造,其建筑形式几乎完全由当地的气候特点、地理状况、地域风俗等决定,从而取得良好的生态效果。

【关键词】环境;建筑设计;环保;经济前言人类最初的建筑只能算一个藏身之处。

《韩非子·五蠹》记载“:上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害。

”远古人类常常就地取材,利用原始而实用的建造技术搭建栖身之所,这样的建筑针对各地的气候条件、地理状况有不同的适应方式。

在漫长的发展过程中,其技术特点中实用合理的因素渐渐形成固定的模式传承下来,加上各不相同的建筑形式,形成带有浓厚原生态色彩的地域建筑、传统建筑。

中国传统民居在材料,空间组织及其形式上都与地方气候环境、地理状况和资源利用等因素密切相关,从而取得良好的生态效果。

具体设计体现在以下几个方面。

一、就地取材民居素以就地取材为主,在其诞生初期,人少地多,森林稠密。

木材与石材相比,易于加工,搬运便利,具有轻盈灵活之气,滕然升空之势,有很强的造型潜力。

另外,木材作为可再生资源,其对环境的破坏程度之小,对人类居住环境的污染之微也充分体现其生态性。

当然,除木材外,丰富的石材、黏土、竹子等也是古人采用较多的就近且环保的建筑材料。

乡土建筑在材料运用上注重就地取材。

材料来自大自然,废弃时再回归自然循环,不污染环境,建设过程中也节约了运输成本。

自然材料在使用中常表现出多方面的生态功能,即使经过加工,在很大程度上还能反映自然的特征和满足人们返璞归真、回归自然和大自然融合的心理要求。

丽江古城的传统天井铺地材料是以瓦片、卵石、碎砖,以其石嵌成各种图案的面层。

这种面层缝隙多,透水性强,可以使阳光和雨水迅速渗入,使大地保持很好的生态特性,利于草本植物生长。

1研究对象嘉绒藏族,因嘉绒藏区群山之首“夏秀斯巴嘉尔木穆多”得名。

其分布于四川省阿坝州金川、小金、马尔康、理县、黑水,以及甘孜州丹巴、雅安市天全、泸定等地区,其地理位置范围包括横断山脉东部、邛崃山以西的大小金川河流域和大渡河、岷江沿岸等地。

由于气候条件恶劣以及地理地貌的限制,人类活动范围较小,交通极其不便,地区经济落后,社会处于相对封闭的状态,客观上导致该地区经济生活、社会变更、文化发展凝固化的倾向,也是造成该地区聚落景观长期稳定而缺少变化的原因。

色尔古藏寨(意为"盛产黄金的地方")地处嘉绒藏族与羌族的聚居地的过渡地带,西北是嘉绒藏族分布的腹心区域,东南与茂汶相邻,号称“嘉绒藏族第一寨”(见图1)。

色尔古藏寨地处川西北高原,山高谷深,耕地面积极为有限,聚落选址严格遵循“地形与神论”,忌讳对原有地形地貌大修大改。

整体景观格局至今保存较好,原始风貌犹存,体现出嘉绒藏族传统聚落浓郁的地域特色、民俗风情和宗教色彩。

2色尔古藏寨景观特征解读2.1聚落形态特征地域自然生态是人类赖以生存的基本空间,既为聚落提供了生长的基本功能和物质需求,又构成了对聚落发展的最基本的限制因素[1]。

色尔古藏寨聚落的整体形态以自然山川地势为依托,背山面水,顺应山势而彼此错落,巧妙地利用地形高差灵活布局。

在聚落形成之初,朴实的藏民为谋求生计又不触犯神灵,直接的生存体悟促使藏民形成了生态环境保护观念中的“约束”与“禁忌”意识并世世代代遵循。

藏民以逐水而居的生活方式和因地制宜的生摘要 嘉绒藏区是我国西南少数民族历史悠久、遗存雄厚、文化典型的聚居地,在其独特的地理环境和民族文化影响下形成的聚落景观极具地域特色和景观价值。

本文以国家级传统村落——阿坝州色尔古藏寨为例,通过文献查阅、实地调研、场景感知,从聚落形态、空间结构、细部景观三要素解读其极具地域性和可识别性的景观特征,探寻传统聚落景观的文化内涵和生态智慧,并结合现状问题,提出适应性发展策略,以保持聚落活力、适应时代及文化发展。

冀东传统民居院落空间研究冀东是指河北省东部地区,这里是中国的传统农村地区,也是中华文化中丰富的民居类型地区之一。

冀东传统民居的特色在于其简朴、实用、大气的特质,以及传统的明清建筑风格和精致的木雕工艺。

传统民居的院落空间是体现传统建筑文化精髓、传承与创新的重要一环。

传统民居的院落空间是指在住宅群中的独立、封闭式空间,是居民日常生活、社交交往的场所和活动中心。

因此,院落空间的功能和形态必须符合农村居民的日常所需和文化传统。

在这个空间里,人们可以放松心情、享受生活、避暑避寒、团聚亲友和参与集体活动。

传统民居院落空间的建筑特点,主要表现在以下几个方面:1. 封闭性传统民居院落以封闭性为主要特征。

与城市居住环境不同,农村居住环境特点主要在于自然环境的质朴而又优美。

民居院落通过周边的墙、院门、户门、窗户等构筑物封闭起来,形成自己独特的生活空间。

这样能够起到保护居民安全,隐私,以及阻隔外界噪音和人口流动的效果。

2. 集约性由于农村空间宝贵有限,院落通常采用“合院式”布局,即以一组合在一起的房屋,围合起来形成中央庭院的空间形态。

这样的布局可以使建筑物集中,但又能不影响个家庭的独立性。

同时,还能因此形成小巧玲珑的庭院和观赏景致,也显得更具有文化和艺术性。

3. 对称性因受到传统文化和传统建筑文化的影响,传统民居院落空间的规划需要体现对称性和协调性,尤其是对于大院采用规整对称式布局学思想。

大红门、靠山门以及分类的后廊房等都是为营造对称多样、协调和谐的环境而采用的。

同时,一些富有文化内涵的雕刻、花窗、廊柱等结构也是为了强调整体的美感和协调性。

4. 明亮传统民居院落强调采光和通风。

中央庭院内常设有屋顶的小开口、小天花、采光井等建筑细节,使阳光透进室内,自然地将农村传统的采光和通风的优良环境氛围营造出来。

综上所述,传统民居院落空间的建筑特点,以封闭、集约、对称和明亮为主要特色。

这种空间特点有助于营造居住环境的舒适度,还能满足农村居民文化和生活习惯。

起适应当地气候特征、地理条件、自然资源和地域文化的特有内在逻辑关系,为当地居民提供了宜居舒适的生活环境[1]。

但是随着社会发展,居民现代生活追求与传统生活生产方式转型之间的矛盾日益突出,另外虽然传统民居朴素的环境适应能力较强,但是在建筑安全、舒适方面存在一些缺陷,导致居民按照自己现有的条件和需求进行改造或新建,使传统民居的乡土风貌遭到破坏。

1 传统民居营造智慧阿图什传统民居是新疆地域传统民居中的类型之一。

由于气候条件、自然资源、地形地貌和地域文化等方面存在的差异性,与新疆其他地区传统民居表现出比较明显的区别。

1.1 整体布局从悠久的历史角度来看,传统文化的影响和气候的制约性使阿图什传统民居保持着封闭内向的居住形态,考虑到充分获得天然采光和避免冬季风(西北风)的侵袭,在没有受到地块形状或者长宽比例限制的前提下,所有民居基本上采取南向或者东南向布局的方式。

为了应对自然环境的影响,重视建筑及其周围环境的绿化并且与水资源紧邻相依。

随着新农村建设与美丽乡村建设推进,新疆南部地区逐步科学规划乡村,提升村庄风貌、完善基础服务设施,调整产业结构等。

原先自由、分散的居住模式,逐渐被向村中心集中,并沿着道路两侧或者一侧布局的方式所代替,逐步形成了比较规整的乡村空间格局与适应生态环境的院落式民居空间特征(见图1)。

1.2 民居空间民居空间是由住宅、庭院和围墙等围合而成,主要以“U”字形和“L”字形平面形式居多,布局紧凑而封闭内向(见图2),讲究庭院绿化,其中朝南布置的,供住户提供纳凉、休息、就餐、娱乐的辟希阿以旺和通风、遮阳条件较好的夏季厨房等功能空间,在文化传承与气候适应摘要 基于新疆南部特殊的气候、资源和人文环境背景,对阿图什传统民居进行文献收集、实地调研、居民访谈和总结分析,并对传统民居的营造特征与成因进行梳理,挖掘其中所蕴含的生态基因与智慧,在传承传统营造经验和地域特色的基础上,针对民居的自然采光、通风、空间布局与建构特征进行深入研究,提出了有效的优化提升策略,为该地区传统民居的未来发展提供借鉴和参考。

豫西地区乡村传统合院式民居院落景观优化研究豫西地区乡村传统合院式民居院落景观优化研究一、引言豫西地区是中国传统农村建筑的重要发源地之一,而合院式民居院落则是该地区农村建筑的主要形式之一。

然而,随着城市化进程的推进以及经济的发展,许多合院式民居院落逐渐失去了原有的功能和价值,出现了景观破败、居民居住环境恶化等问题。

因此,对合院式民居院落的景观进行优化研究具有重要的实践意义。

二、豫西地区乡村传统合院式民居院落的特点1. 基本结构合院式民居院落是由一组相对独立的住宅围合成一个封闭、互相连接的空间。

院落由大门户、过厅、正厅和厢房等组成。

2. 传统建筑风格豫西地区的合院式民居院落常采用围合的方式,保护住户的隐私和安全。

房屋通常以土坯或青砖砌筑,考究木构造和彩画装饰,具有浓郁的传统风格。

3. 功能分区明确合院式民居院落中,根据不同功能和使用者的不同身份地位,将院落划分为内外两个区域。

外区常为门厅、过厅等公共场所,内区包括主卧、厨房、花园等私密空间。

三、合院式民居院落景观的优化策略1. 保护传统建筑特色通过加强传统建筑的保护,修复已损坏的房屋和装饰物,维持合院式民居院落的原有风貌。

同时,注重传统建筑技术的传承和推广,保证土坯和青砖等传统材料的使用。

2. 增加绿化覆盖合院式民居院落可通过增加绿化覆盖来改善景观。

在院落的空地中种植花草树木,打造小型花园,既美化了院落景观,又提供了更多的生态环境和氧气供应。

3. 优化功能设置合院式民居院落的功能设置应根据居民的实际需求进行优化。

例如,将外区的门厅和过厅改造为休闲区,增设休闲家具和绿植,提供休闲娱乐的场所;将内区的空地改造为交流和活动场所,提供居民间互动的空间。

4. 促进文化传承合院式民居院落是中国传统文化的重要载体,需要通过传统文化教育和活动来促进文化传承。

组织文化活动,举办传统节日庆典,让合院式民居院落成为居民交流和传统文化体验的重要场所。

四、实践案例分析以豫西地区某乡村为例,对合院式民居院落的景观优化进行实践。

冀东传统民居院落空间研究冀东地区是中国传统民居的重要分布区,其民居结构和空间布局在中国民居中具有独特的风格。

本文以冀东地区的传统民居院落为研究对象,从空间使用、空间布局、环境景观等方面展开研究,以期了解传统冀东民居的空间特点和文化内涵。

一、空间使用冀东地区的传统民居空间使用可以大致分为生活场所、储藏场所和办公场所三大类。

生活场所包括起居室、卧室、厨房等,其中最为重要的是起居室,这是每个家庭最重要的生活空间,也是亲朋好友交流、庆祝节日等活动的场所。

起居室往往设有供客人坐的桌椅和床铺,另外还会挂有书画和一些装饰品,营造出温馨舒适的氛围。

储藏场所主要包括储藏粮食、家具、器具等物品的仓库和门厅,这些区域一般比较隐蔽,同时还设有一些防盗设施,以保障私人财物的安全。

办公场所主要是指书房和会客室,这些地方通常装饰极为精美,内饰非常典雅,是传统文化艺术的集中体现。

二、空间布局冀东传统民居空间布局十分讲究,通常都以庭院为中心展开,让人们在庭院中感受到自然的美好和人文的氛围。

冀东民居的庭院有着很多种类,其中以四合院最为典型。

四合院是以“四合一院”为设计理念,将四边的建筑物相互围绕,形成一个四面围合的空间。

这种布局方式既能保护隐私,又能让人们享受到阳光和新鲜空气,同时还能改善城市的环境,使人们的生活更加舒适和健康。

除了庭院外,冀东民居的房间布局也是考虑得非常周到的。

房间通常都设置在庭院四周,房间之间的位置和大小都有一定的规律,能够形成一个整体,并且通常都有严格的用途和等级之分。

三、环境景观冀东地区的传统民居不仅在空间使用和空间布局上非常讲究,在环境景观方面也有着独特的风格。

冀东民居的环境景观以春、夏、秋、冬四季为主题,通过植物、雕塑、流水、石头等元素的运用,营造出不同季节的特色景观。

在春季,冀东民居的环境景观以花卉为主,以花园为设计理念,营造出一个色彩斑斓、气息清新的环境。

在夏季,冀东民居的环境景观以绿色的植被为主,以草坪为设计理念,让人们感受到清凉宜人的气息。

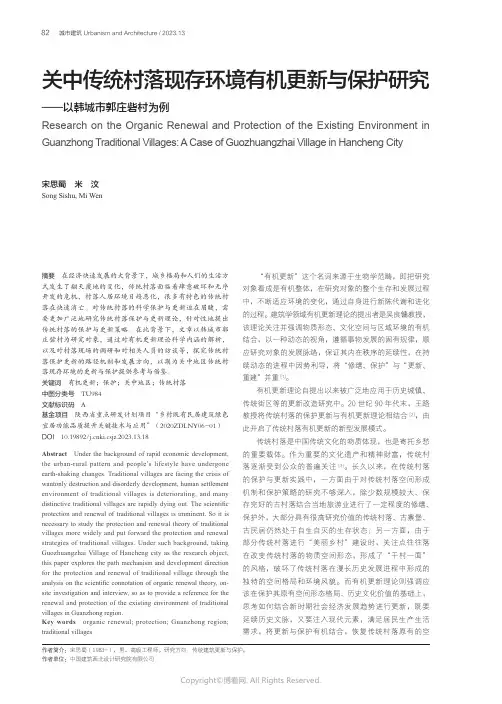

“有机更新”这个名词来源于生物学范畴,即把研究对象看成是有机整体,在研究对象的整个生存和发展过程中,不断适应环境的变化,通过自身进行新陈代谢和进化的过程。

建筑学领域有机更新理论的提出者是吴良镛教授,该理论关注并强调物质形态、文化空间与区域环境的有机结合,以一种动态的视角,遵循事物发展的固有规律,顺应研究对象的发展脉络,保证其内在秩序的延续性,在持续动态的进程中因势利导,将“修缮、保护”与“更新、重建”并重[1]。

有机更新理论自提出以来被广泛地应用于历史城镇、传统街区等的更新改造研究中。

20世纪90年代末,王路教授将传统村落的保护更新与有机更新理论相结合[2],由此开启了传统村落有机更新的新型发展模式。

传统村落是中国传统文化的物质体现,也是寄托乡愁的重要载体。

作为重要的文化遗产和精神财富,传统村落逐渐受到公众的普遍关注[3]。

长久以来,在传统村落的保护与更新实践中,一方面由于对传统村落空间形成机制和保护策略的研究不够深入,除少数规模较大、保存完好的古村落结合当地旅游业进行了一定程度的修缮、保护外,大部分具有很高研究价值的传统村落、古寨堡、古民居仍然处于自生自灭的生存状态;另一方面,由于部分传统村落进行“美丽乡村”建设时,关注点往往落在改变传统村落的物质空间形态,形成了“千村一面”的风格,破坏了传统村落在漫长历史发展进程中形成的独特的空间格局和环境风貌。

而有机更新理论则强调应该在保护其原有空间形态格局、历史文化价值的基础上,思考如何结合新时期社会经济发展趋势进行更新,既要延续历史文脉,又要注入现代元素,满足居民生产生活需求,将更新与保护有机结合,恢复传统村落原有的空摘要 在经济快速发展的大背景下,城乡格局和人们的生活方式发生了翻天覆地的变化,传统村落面临着肆意破坏和无序开发的危机,村落人居环境日趋恶化,很多有特色的传统村落在快速消亡。

对传统村落的科学保护与更新迫在眉睫,需要更加广泛地研究传统村落保护与更新理论,针对性地提出传统村落的保护与更新策略。

冀东传统民居院落空间研究冀东传统民居院落是指位于中国河北省冀东地区的传统民居建筑。

这些建筑具有独特的特点,体现了当地人民的生活方式和文化传统。

本文将对冀东传统民居院落的空间特点进行研究。

冀东传统民居院落的空间布局通常由四合院组成。

四合院是指由四条厢房围成一个中院的建筑形式。

整个院落通常面向南方,正厅位于院落的北侧,背倚群山。

院落的南面大门通常是拱形的,象征着安全和富饶。

院落内部的空间布局非常重要,具有严谨的规划。

一般来说,院落的正中心是一个庭院,被称为中院,是整个院落的核心。

中院通常由一块整齐的青砖铺成,四周种满了花草树木,形成了一个美丽的花园。

人们可以在中院里休闲、聚会和活动。

中院四周是四条厢房,称为四合院的四合。

每条厢房通常有两层楼,一层是客厅和卧室,二层是储藏室和儿童活动室。

四合院的四合里还有一些其他的小房间,用来存放家庭的财物和物品。

院落的生活空间通常分为内院和外院。

内院是指中院周围的厢房和小房间,用于居住和生活。

内院通常有一个大门,用来进入院内。

外院是指中院之外的空间,通常用来种植农作物和养殖家禽。

冀东传统民居院落的空间布局非常适应当地的气候和生活方式。

院落的四合和庭院的中间的空间可以让风从四面八方进入,使得院内通风和凉爽。

院落的南侧大门可以有效地阻挡北方的寒风,保持院落的温暖。

冀东传统民居院落的空间布局还体现了当地人民的社交和家庭价值观。

院落的中院是家庭成员和朋友聚会和交流的场所,体现了当地人民注重家庭和友谊的价值观。

院落的内院和外院则体现了家庭和农业的重要性,人们可以在内院生活和娱乐,在外院种植和养殖。

浅谈川南地区传统民居建筑的保护与改造当今这个发展日新月异的时代,经济高速增长带来现代化速度越来越快。

但也造成农村人口持续下降,一些传统村落在城镇化过程中呈现“空心化”,逐步走向消亡。

加之由于缺乏资金和乱搭乱建等种种原因,古民居保存现状令人堪忧。

伴随国家“美丽乡村”的号召,各地积极响应,但保护更新的方式并不都科学。

一些开发商打着乡村旅游旗帜对传统村落进行不合时宜的旅游规划或过度开发,使一些传统村落失去真实性。

川南地区的传统民居历史悠久且地域性强,具有丰富文化价值,盲目推倒重建实为下下策。

面对新旧建筑的矛盾和不同程度的破坏冲击,农村传统风貌和地域文化逐步消失,对川南民居进行寻求实际有效的保护更新势在必行。

标签:传统民居;川南民居;改造修缮;保护更新1、川南民居概述川南地区指的是成都平原以南,沱江中下游、南边岷江下游地区,夏季炎热多雨,冬季湿润寒冷,气候湿润。

川南民居多依地势而建,靠山临水,选址结合风水和封建玄理来定,富有迷信色彩。

穿斗式是川南民居的典型特征,用木枋把柱子串连起来,形成结构体系。

民居普遍为合院式布局,但院落较小,为天井式,多为二至三层。

沿中轴线布置若干庭院,不严格要求对称,有序却不死板。

前有大门,中轴线上的主厅主庭院形成建筑中心,之后在两侧布置次要大小庭院和房间,用游廊相连,园子、辅助用房在末端,多和猪圈相连,位于民居下风向,洁污分流,形成主次分明的建筑序列。

川南地区盛产竹木,民居取材于当地材料,多以竹子、青瓦、木材、泥土、青砖、石灰为主。

青瓦屋面之间相互连接,檐口轻薄,小青瓦片片相叠于木楞条上,出檐大且深,减少建筑墙面被雨水冲刷。

墙面为木板壁墙或竹编夹泥墙,竹编夹泥墙是川南地区独特的围护方式,即竹篾夹着生土编制,竹篾韧性很强,与生土结合可达到强度和防潮的双重效果,外刷白色抹灰,配以门窗的深棕色木格栅,整体造型轻盈雅秀。

建筑序列有森严的尊卑之分,分界线一般是主厅的中轴线,“左贵右贱”布局:厅堂左侧为主人和长辈居住,即“贵”;右侧是下人和晚辈居住,为“卑”,礼教严格。

冀东传统民居院落空间研究【摘要】冀东传统民居院落空间是中国传统建筑的重要组成部分,具有独特的文化价值和历史意义。

本文旨在通过深入研究院落空间的概况、构成要素、形式特征、功能分析以及演变与变迁等方面,探讨其在传统社会中的作用和意义。

本文还将探讨冀东传统民居院落空间的保护与传承、现代发展以及未来展望,为保护和传承传统民居院落空间提供参考和借鉴。

通过这些研究,可以更好地了解冀东传统民居院落空间在历史发展中的重要性,促进其在当代社会的传承和发展。

【关键词】冀东传统民居院落空间研究、院落空间、构成要素、形式特征、功能分析、演变变迁、保护传承、现代发展、未来展望1. 引言1.1 研究背景冀东地区是中国华北地区的一个重要区域,这里的传统民居院落空间承载着丰富的历史文化和民俗风情。

随着城市化进程的加快和现代化建设的进行,冀东传统民居院落空间面临着日益严峻的挑战。

传统的院落空间结构和功能逐渐被改变,传统文化和民俗也在逐渐消失。

对冀东传统民居院落空间进行深入研究,探讨其构成要素、形式特征、功能分析以及演变与变迁是十分必要的。

通过对冀东传统民居院落空间的研究,不仅可以深刻理解这一地区的文化传统和历史演变,还可以为今后的保护与传承工作提供重要参考。

随着社会经济的不断发展,冀东传统民居院落空间也需要与时俱进,进行现代化改造和发展,以适应当代人们的生活需求。

本研究旨在全面探讨冀东传统民居院落空间的现状和未来发展方向,为该地区传统文化的传承与发展做出贡献。

1.2 研究目的冀东传统民居院落空间是中国传统建筑的重要组成部分,具有丰富的文化内涵和历史价值。

随着城市化进程的加快和现代化建设的推进,许多传统院落空间面临着消失和破坏的危险。

本研究旨在通过对冀东传统民居院落空间进行深入的探讨和研究,旨在揭示其构成要素、形式特征、功能分析以及演变与变迁的规律,从而为院落空间的保护与传承提供理论依据和实践指导。

本研究还旨在探讨冀东传统民居院落空间在现代社会中的发展和应用,为其融入现代生活提供新思路和启示。

第34卷第2期2021年3月濮阳职业技术学院学报Journal of Puyang Vocational and Technical CollegeVol.34No.2Mar.2021豫南大别山区传统村落的空间形态特征及优化策略姚令华(信阳农林学院规划与设计学院,河南信阳464000)摘要:随着美P乡村建设的深入推进,原有的村落空间布局及功能已无法满足现代生产生活的需要,如何保护和发展传统村落空间已成为当下乡村规划建设的关键。

结合地理条件和地域文化,分析/南大别23传统村落的空间分布、整体空间形态特征以及发展中存在的主要问题,从坚持规划先行、维护传统风貌、创新建筑形象、完善街巷空间等方面提出相应的优化策略,为美P乡村可持续发展提供有效参考。

关键词:/南;大别2;空间;优化策略中图分类号:TU-87文献标识码:A文章编号:1672-9161(2021)02-0105-03豫南大别山区因特殊的地理位置、独特的地质条件和气候条件造就了独特的人文地域文化,形成了极具特色的村落空间形态和建筑文化特色%截止到2019年6月,我国住建部等六部门相继公布了五批中国传统村落名录,豫南共有28个村落入选%2012年12月,在第一批公示的名录中,豫南有3个村落入选%2013年8月,在第二批公布的名录中,豫南有4个村落入选%2014年11月,在第三批公布的名录中,豫南有12个村落入选%2016年12月,在第四批公布的名录中,豫南有3个村落入选%2019年6月,在第五批公布的名录中,豫南有6个村落入选%村落具有独特的空间布、的传统建筑的建筑,具有特别的文化建筑术价值,我们必须在美丽乡村建设中切实注意%一、区域概况(一)地理条件豫南别山区的部,地南,相间的形态地,山中丽,林美,山山,%在区位上,与省、湖北省临界,“三省通衢”。

在气候上,豫南处于的分界线上,山,空气湿润,稻香鱼跃,光照宜人,被誉为“北国江南,江南北国”%在水文,地,水流在豫南境内约360,域,,%在地域文化上,“有中文化的特,又有文化、文化的,具有色文化、文化的味”仲158(%特殊的地理条件和多元的文化特征,形成了豫南地区多方位、多层次的地域文化结构%(二)传统村落空间分布根据区域地质地貌特征,豫南大别山区的传统村落可分为两个区域,即:豫南南部山区的传统村落(主要包括新县、商城县、光山县、潢川县、固始县、罗山县南部、信阳市南部)豫南北部平原地区的传统村落(主包括息县、滨、罗山北部、信阳市北部)%在豫南地区入选的中国传统村落名录中,共有28个村落,通过电子地图拾取坐标系统,查询各个村落的经纬度坐标,在地图中选取豫南地区的传统村落点,并将划的各区域合并,然后放入图形理软件中,绘制出豫南地区传统村落点的空间分布图(图1),借此可较为直观地观察到豫南地区入选中国传统村落的空间布特%过空间布图,我可以看出,光山县传统村落最多,其新县商城县%固始县是八县中区域面积最,人口最多,史收稿日期:2020-12-18基金项目:河南省科技厅2018'度软科学研究项目"/南大别23传统村落的艺术特色及可持续发展研究”(项目编号182400410283);河南省教育厅高等学校2016'度LM科研项目"河南美P乡村建设中的文化传承与创新研究"(项目编号16A560036)作者简介:姚令华(1982-),男,河南新乡人,博士,副教授,主要研究领域:环境艺术设计。

规划与设计gui hua yu she ji69新时代国土空间规划体制视角下传统村落保护利用及规划策略研究——以绩溪县临溪镇湖里村传统村落为例◎梅婷摘要:传统村落的村落选址、村落格局、传统建筑、历史文化要素、和非物质文化遗产均在特定的自然和人文历史条件下逐渐形成的,多为不可再生宝贵文化遗产。

但当前传统村落面临重大威胁,大量消失、破败、自然性颓废、人居环境亟待改善等。

笔者从国家法规到地方政策、规划编制、资金落实、项目实施对湖里村进行实地调研结合访谈,对当前我国传统村落保护利用现状、实施、工作程序及存在问题进行了研究,提出针对性的措施,并引发几点思考。

关键词:国土空间规划;传统村落;保护与发展;规划策略研究一、湖里村传统村落保护利用现状绩溪县有75个行政村、484个自然村,其中6个历史文化名村、26个村中国传统村落。

湖里原称“胡里”,唐代称“通镇”,宋明时期是登源河最上端的水陆码头,是绩溪明经胡姓的开族聚落之地。

红顶商人胡雪岩故居,新文化创始人胡适祖居。

湖里村现有人口523人。

根据调查,湖里古村落内的人口老龄化和空心化现象严重,本地居民呈现往外围搬迁的趋势。

主要产业有陶瓷、桑蚕手工、特色蔬菜种植,菊花、白术等中药材种植等农作物经济。

现存传统建筑单体与历史院落主要分布于湖里及周边相邻村落,共计有55户。

湖里村内有18户。

其中6户登记在册。

祠堂3座、城垣城楼1座、窑址1座、名人故居1座。

古树名木一个,糙叶树,属榆科,距今已经220多年,2018年被绩溪县人民政府公布为安徽省三级古树。

(如表1所示)表1序号登记在册资产权属建成年代资产规制位置1胡天书宅个人清代宅第民居湖里村56号2胡氏宗祠国家清代坛庙祠堂湖里村村中央和湖里周氏宗祠相距80米3陶瓷窑址个人宋代窑址湖里村西北1公里处4姜富牛宅个人清代宅第民居上周坑村15号5王继业宅个人清代宅第民居上周坑村91号6章灶娟宅个人清中叶宅第民居上周坑村91号-1(一)典型建筑分析1胡氏宗祠2000年被绩溪县人民政府公布为全县重点文物保护单位,批准文号绩政【2000】31号。

浅谈传统聚落的保护与发展策略传统聚落、乡土遗产作为人类建造活动的记载.从抽象的文化传统意识的表达到具体的材料技术的应用无不反映了人们生产生活、交往发展以及审美价值取向的各个方面。

它包含了民族、地域特征以及由这些特征所形成的文脉、信仰、心理等精神因素,通过自然而漫长的过程,形成了鲜明的、凝结在建筑和聚落环境中的地域特色文化。

本文以广西壮族自治区桂林市阳朔县白沙镇旧县村作为研究对象,探索传统聚落、乡土遗产的保护与发展策略。

1.旧县村传统聚落的现状旧县村位于广西桂林市阳朔县白沙镇。

唐武德四年(公元621年),桂林阳朔分置归义县于此。

贞观元年(公元627年),裁归义县,并入阳朔县。

旧县村因此得名,唐代县治土墙仍保留至今。

该村村域32.38ha,253户居民,共计1285人(2007年止)。

当地村民主要经济来源于农、粮、果及外出打工。

村内目前建有156栋住宅建筑,含2栋危房。

1.1 旧县村传统聚落与建筑旧县村当地传统建筑,受北方历朝历代移民及湖南建筑的影响,秉承了中原民居院落布局严谨、强调对称的传统。

而建筑在逐渐适应广西温暖湿润自然条件后,亦受到当地木构干阑建筑影响。

建筑布局自由、灵活,注重完善通风采光和排水系统。

传统典型建筑为三开间,中轴对称。

位于中轴线上的厅堂主要进行礼仪活动和日常起居,厅堂两侧对称分布,一层为卧室,二层则供储藏之用。

厅堂的槅扇后设有楼梯,有的宅居兼做厨房。

该类建筑当地称作“三大空”。

其它较为复杂的建筑形式,也多在其基础上发展演变而成。

1.2 旧县村传统聚落保护和发展的困境由于经济、社会、文化的发展,旧村逐渐衰败。

新建筑的溶入及环境建设使得舊县村整体风貌格局也因此发生了改变。

其中,主要问题包括着以下几个方面。

①政府及规划部门在资金、人力、技术支持上有限,虽然政府及规划部门对于旧县村有着一定程度的重视,但并未采取实际的保护行动。

②建筑产权关系复杂,保护责任难于落实,传统房产的继承模式被打破,建筑由多户村民共用。

872023.08 / Urban and Rural Planning and Design 城乡规划·设计Key words traditional villages; residential houses; spontaneous construction; sustainable renewal; Shaxi area“自发性建造”(spontaneous building)是指为改善自身生存环境,以家庭为决策单元,不受外界特定指令控制,自主决策房屋的选址、形式、投资行为或结果,具有“存在广泛、实施开放、表现多元”的特征。

1964年,伯纳德·鲁道夫斯基(Bernard Rudofsky)的《没有建筑师的建筑:简明非正统建筑导论》(Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture )使“人们自行搭建的遮蔽物”第一次得到了美学上的关注,“自发性建造”一定程度上替代了广义的“民居”或“没有建筑师的建筑”[1]。

村落中的民居与城市统一规划建设不同,其建造方式主要由村民个人意愿决定并完成。

这些建筑在特有的规律下产生、发展,最终消亡,承载着大量成分复杂的村民生活。

国内外多年研究表明,以“旅游业”为导向的传统村落中,民居风貌传承与旅游开发之间存在高度的关联性。

因此,对沙溪地区的民居采取开发、保护、更新三种方式相结合的发展模式,更能实现可持续发展。

近年来,沙溪村落内的民居建造也滋生了民居地域性特征衰减、组织模式混乱、人地关系缺失、自上而下设计模式失效等诸多失序问题[2]。

通过研究基于民居“自发性建造”的可持续更新,对民居进行宏观调控和引导,能够促进沙溪地区传统村落未来健康、可持续发展,为助力其乡村振兴提供参考和借鉴。

1沙溪地区传统村落与民居建筑的价值体现沙溪地区位于世界自然遗产区,金沙江、澜沧江、怒摘要 当前,传统村落在城市化大潮的冲击下,形成了村庄自我消解的趋势和再生重塑的诉求。