汽车机械基础

- 格式:ppt

- 大小:822.00 KB

- 文档页数:41

项目1 机械概述任务1 认识机械的有关名词1.答:(1)机器和机构总称为机械。

(2)机器是由许多构件组合而成;各个构件之间具有确定的相对运动;能实现能量转换或做有用的机械功。

(3)机构是具有确定相对运动构件的一种实体组合,且具有确定的相对运动。

(4)构件是机构中的运动单元,也就是相互之间能做相对运动的物体。

(5)零件是构件的组成部分。

2.答:(1)机器的特征是a 由许多构件组合而成。

b 各个构件之间具有确定的相对运动。

c 能实现能量转换或做有用的机械功。

(2)机构的特征是a 由许多构件组合而成。

b 各个构件之间具有确定的相对运动。

相同点是两者均是有许多构件组成且都具有确定的相对运动,不同点是机器能够进行能量的转换然而机构不能进行能量的转换。

任务2 认识机械运动1.答:运动副是指组成机构的各构件直接接触的可动连接。

低副的特点是运动副的接触表面为平面或圆柱面,承受载荷时单位面积上的压力较小,承载能力大,便于制造、维修,但其效率低且摩擦损失大,故在工作中要保证良好的润滑。

高副的特点是运动副的接触表面为点或线接触,能传递较复杂的运动,但接触处单位面积上的压力较高,易磨损,制造、维修较困难。

2.答:按传递力方式的不同,机械传动可分为摩擦传动和啮合传动。

摩擦传动可分为摩擦轮传动和带传动等,啮合传动可分为齿轮传动、蜗轮传动、螺旋传动、链传动、同步齿形带传动等。

按传动比的不同又可将机械传动分为定传动比传动和变传动比传动。

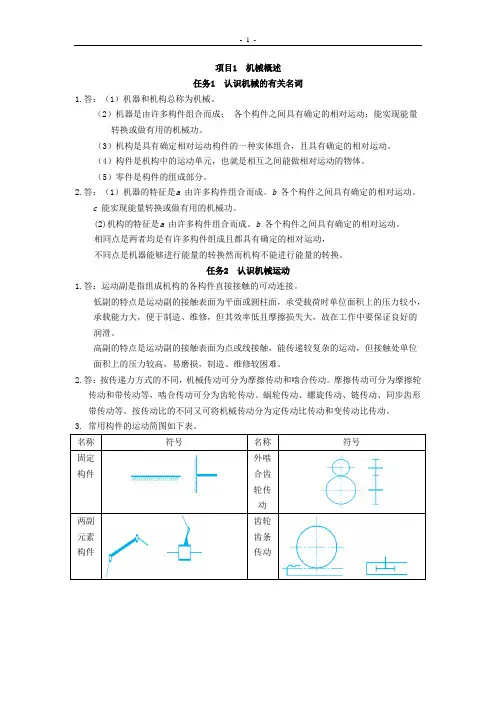

3. 常用构件的运动简图如下表。

项目2 构件与机构的力学知识任务1 构件的受力分析1.答:力的概念:力是物体间相互的机械作用。

力的作用效果:使物体的运动状态发生变化或使物体产生变形。

2.答:力的三要素是:作用点、大小、方向。

力的单位是牛顿,简写为N。

3.答:平面平行力系是指各力的作用线都在同一平面内且相互平行的力系。

例如:车轮对车桥的支撑力。

平面汇交力系是指各力的作用线在同一平面内汇交于一点的力系。

汽车机械基础1.机械:机器、机械设备和机械工具的统称。

2.机器:是执行机械运动,变换机械运动方式或传递能量的装置。

3.机构:由若干零件组成,可在机械中转变并传递特定的机械运动。

4.构件:由若干零件组成,能独立完成某种运动的单元5.零件:构成机械的最小单元,也是制造的最小单元。

6.标准件:是按国家标准(或部标准等) 大批量制造的常用零件。

7.自由构件的自由度数:自由构件在平面内运动,具有三个自由度。

8.约束:起限制作用的物体,称为约束物体,简称约束。

9.运动副:构件之间的接触和约束,称为运动副。

10.低副:两个构件之间为面接触形成的运动副。

11.高副:两个构件之间以点或线接触形成的运动副。

12.平衡:是指物体处于静止或作匀速直线运动的状态。

13.弹性变形:随着外力被撤消后而完全消失的变形。

14.塑性变形:外力被撤消后不能消失而残留下来的变形。

15.力矩:力与力臂的乘积称为力对点之矩,简称力矩。

16.力偶:大小相等,方向相反,作用线互相平行的一对力,称为力偶17.内力:杆件受外力后,构件内部所引起的此部分与彼部分之间的相互作用力。

18.强度:构件抵抗破坏的能力。

19.刚度:构件抵抗弹性变形的能力。

20.稳定性:受压细长直杆,在载荷作用下保持其原有直线平衡状态的能力。

21.硬度:是指材料抵抗其他物体在表面压出凹陷印痕的能力。

22.机械效率:是有用功率和输入功率之比。

23.凸轮基圆:凸轮轮廓曲线的最小半径所作的圆。

24.打滑:由于张紧不足,摩擦面有润滑油,过载而松弛等原因,使带在带轮上打滑而不能传递动力。

25.分度圆:直径等于齿数乘模数的圆,称为分度圆。

26.正确啮合条件:两齿轮的模数必须相等;两齿轮的压力角必须相等。

27.轮系:机械传动系统中一系列相互啮合齿轮组成的传动装置。

28.定轴轮系:轮系齿轮轴线均固定不动,称为定轴轮系。

29.周转轮系:至少有一个齿轮的轴线绕其他齿轮的轴线转动的轮系。

30.液压传动:是利用液体作为工作介质;利用液体压力传递运动和动力的一种传动方式。

汽车机械基础(教案)第一章:汽车概述1.1 课程介绍本章主要介绍汽车的基本概念、分类、性能和参数。

通过学习,使学生了解汽车的基本情况,为后续课程打下基础。

1.2 教学目标1. 了解汽车的基本概念和分类。

2. 掌握汽车的主要性能和参数。

1.3 教学内容1. 汽车的概念与分类2. 汽车的主要性能指标3. 汽车的主要参数1.4 教学方法采用讲授法,结合实例进行分析。

1.5 教学重点与难点1. 汽车的分类2. 汽车的主要性能指标和参数第二章:发动机原理与结构2.1 课程介绍本章主要介绍发动机的基本原理、分类和结构。

通过学习,使学生了解发动机的工作原理,掌握发动机的分类和结构。

2.2 教学目标1. 了解发动机的基本原理。

2. 掌握发动机的分类和结构。

2.3 教学内容1. 发动机的基本原理2. 发动机的分类3. 发动机的结构组成2.4 教学方法采用讲授法,结合实例进行分析。

2.5 教学重点与难点1. 发动机的基本原理2. 发动机的分类和结构组成第三章:汽车传动系统3.1 课程介绍本章主要介绍汽车传动系统的基本原理和主要部件。

通过学习,使学生了解汽车传动系统的作用,掌握传动系统的组成和原理。

3.2 教学目标1. 了解汽车传动系统的基本原理。

2. 掌握汽车传动系统的主要部件。

3.3 教学内容1. 汽车传动系统的原理2. 汽车传动系统的主要部件3.4 教学方法采用讲授法,结合实例进行分析。

3.5 教学重点与难点1. 汽车传动系统的原理2. 汽车传动系统的主要部件第四章:汽车制动系统4.1 课程介绍本章主要介绍汽车制动系统的基本原理和主要部件。

通过学习,使学生了解汽车制动系统的作用,掌握制动系统的组成和原理。

4.2 教学目标1. 了解汽车制动系统的基本原理。

2. 掌握汽车制动系统的主要部件。

4.3 教学内容1. 汽车制动系统的原理2. 汽车制动系统的主要部件4.4 教学方法采用讲授法,结合实例进行分析。

4.5 教学重点与难点1. 汽车制动系统的原理2. 汽车制动系统的主要部件第五章:汽车电气系统5.1 课程介绍本章主要介绍汽车电气系统的基本原理和主要部件。

汽车机械基础(教案)章节一:汽车概述教学目标:了解汽车的定义、发展历程和基本分类。

教学内容:汽车的定义、汽车的发明与发展、汽车的分类。

教学方法:采用讲解、图片展示和视频播放等方式进行教学。

章节二:发动机原理与结构教学目标:了解发动机的定义、工作原理和主要结构。

教学内容:发动机的定义、工作原理、主要结构、发动机的分类。

教学方法:采用讲解、图片展示和视频播放等方式进行教学。

章节三:汽车传动系统教学目标:了解汽车传动系统的定义、作用和主要结构。

教学内容:汽车传动系统的定义、作用、主要结构、传动系统的分类。

教学方法:采用讲解、图片展示和视频播放等方式进行教学。

章节四:汽车制动系统教学目标:了解汽车制动系统的定义、作用和主要结构。

教学内容:汽车制动系统的定义、作用、主要结构、制动系统的分类。

教学方法:采用讲解、图片展示和视频播放等方式进行教学。

章节五:汽车电气系统教学目标:了解汽车电气系统的定义、作用和主要结构。

教学内容:汽车电气系统的定义、作用、主要结构、电气系统的分类。

教学方法:采用讲解、图片展示和视频播放等方式进行教学。

章节六:汽车悬挂系统教学目标:理解汽车悬挂系统的功能、重要性以及常见类型。

教学内容:悬挂系统的功能、重要性、弹簧和减震器的类型、悬挂系统的调整和维护。

教学方法:结合实物展示、模拟图解和实际操作演示进行教学。

章节七:汽车轮胎与车轮教学目标:掌握轮胎的结构、功能和磨损规律,了解车轮的基本知识。

教学内容:轮胎的结构、功能、磨损规律、车轮的构造和轮胎的更换与维护。

教学方法:利用轮胎模型、视频和实操演练进行教学。

章节八:汽车冷却系统教学目标:了解汽车冷却系统的作用、结构和常见冷却液的性质。

教学内容:冷却系统的作用、主要组成部分(如水泵、散热器、冷却液)、冷却液的选择和使用注意事项。

教学方法:通过图解、视频和冷却系统模型进行教学。

章节九:汽车燃油系统教学目标:认识汽车燃油系统的基本组成部分和工作原理。

《汽车机械基础》课程标准一、课程性质本课程是中等职业学校汽车修理类专业必修的一门专业类平台课程,是一门理论与实践相结合的专业课程,其任务是让学生掌握与汽车相关的机械基础知识和基本技能,为《汽车构造》《汽车使用和维护》等后续课程的学习奠定基础。

二、学时与学分72学时,4学分。

三、课程设计思路本课程按照立德树人的要求,突出职业能力培养,兼顾中高职课程衔接,高度融合汽车机械基础知识、基本技能的学习和职业精神的培养。

1.依据汽车修理专业类行业面向和职业面向,以及《中等职业学校汽车修理专业类课程指导方案》中确定的人才培养定位、综合素质、行业通用能力,按照知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度,突出汽车识图及汽车常用机构、传动装置认知能力的培养,结合学生职业生涯发展需要,确定本课程目标。

2.根据课程目标,以及汽车维修工等岗位需求,对接国家职业技能标准(初级)、职业技能等级标准(初级)中涉及汽车机械基础的基础理论、基本技能和职业操守,兼顾职业道德、职业基础知识、安全知识、相关法律法规知识,反映技术进步和生产实际,体现科学性、前沿性、适用性原则,确定本课程内容。

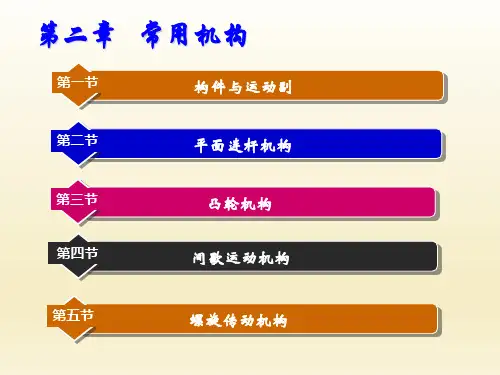

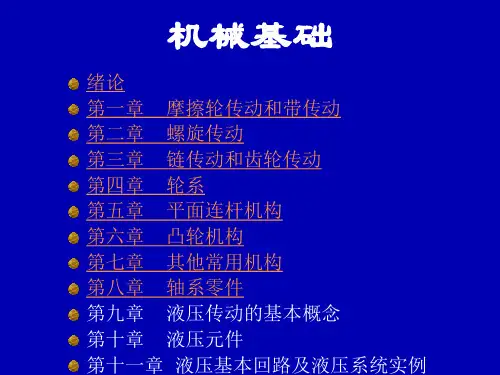

3.设置机械识图、常用机构、机械零件、机械传动、液压传动等模块,将汽车机械基础知识、基本技能与职业素养有机融入。

根据学生认知规律和职业成长规律,按从单一到综合、从理论认知到实践训练的顺序,序化教学内容。

四、课程目标学生通过学习本课程,掌握汽车机械基础知识,具备汽车识图以及汽车常用机构、传动装置的认知能力,初步建立良好的职业意识,养成良好的职业习惯。

1.掌握机械识图及常用机构、机械零件、机械传动、液压传动等基础知识。

2.认识常用机构和机械零件,了解机械传动和液压传动,具备识读简单的汽车零件图的基本能力。

3.能识读简单基本体组合的三视图,能够知道机械传动及液压传动的工作过程。

4.能查阅国家标准、手册、图册等技术资料。

5.养成主动参与、积极进取的学习态度,具有良好的团结协作精神和职业道德。

汽车机械基础(教案)第一章:汽车概述1.1 课程目标:了解汽车的定义和发展历程。

掌握汽车的基本组成和分类。

理解汽车行业的现状和未来发展趋势。

1.2 教学内容:汽车的定义和发展历程。

汽车的基本组成:发动机、底盘、车身、电气系统。

汽车的分类:乘用车、商用车、特种车辆。

汽车行业的现状和未来发展趋势。

1.3 教学活动:教师讲解汽车的定义和发展历程。

学生观看汽车的组成和分类的图片。

小组讨论汽车行业的现状和未来发展趋势。

1.4 作业:学生完成汽车的基本组成和分类的练习题。

第二章:发动机原理与结构2.1 课程目标:了解发动机的定义和作用。

掌握发动机的基本原理和结构。

理解发动机的分类和工作原理。

2.2 教学内容:发动机的定义和作用。

发动机的基本原理:内燃机和外燃机。

发动机的结构:气缸、活塞、曲轴、凸轮轴、气门、燃油系统等。

发动机的分类:汽油发动机、柴油发动机、混合动力发动机等。

2.3 教学活动:教师讲解发动机的定义和作用。

学生观看发动机的基本原理和结构的图片。

小组讨论发动机的分类和工作原理。

2.4 作业:学生完成发动机的基本原理和结构的练习题。

第三章:汽车传动系统3.1 课程目标:了解汽车传动系统的定义和作用。

掌握汽车传动系统的基本原理和结构。

理解汽车传动系统的分类和工作原理。

3.2 教学内容:汽车传动系统的定义和作用。

汽车传动系统的基本原理:摩擦传动、链传动、齿轮传动等。

汽车传动系统的结构:离合器、变速器、传动轴、差速器等。

汽车传动系统的分类:手动传动系统、自动传动系统、CVT传动系统等。

3.3 教学活动:教师讲解汽车传动系统的定义和作用。

学生观看汽车传动系统的基本原理和结构的图片。

小组讨论汽车传动系统的分类和工作原理。

3.4 作业:学生完成汽车传动系统的基本原理和结构的练习题。

第四章:汽车制动系统4.1 课程目标:了解汽车制动系统的定义和作用。

掌握汽车制动系统的基本原理和结构。

理解汽车制动系统的分类和工作原理。