鉴定糖类_脂肪_蛋白质_淀粉

- 格式:ppt

- 大小:2.16 MB

- 文档页数:21

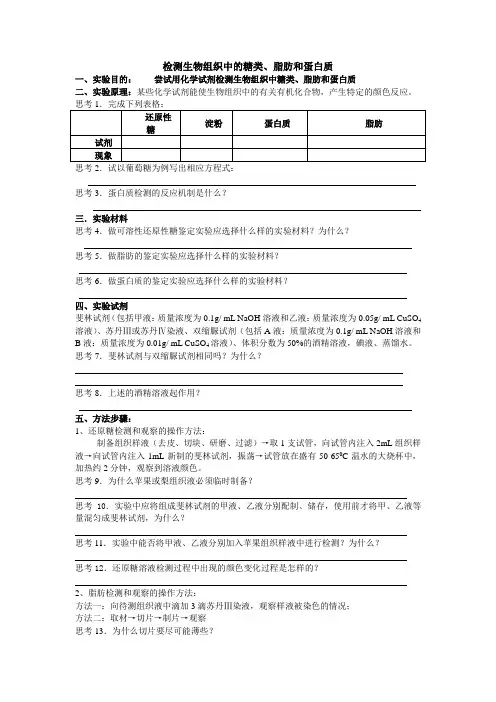

检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质一、实验目的:尝试用化学试剂检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质二、实验原理:某些化学试剂能使生物组织中的有关有机化合物,产生特定的颜色反应。

思考2.试以葡萄糖为例写出相应方程式:思考3.蛋白质检测的反应机制是什么?三.实验材料思考4.做可溶性还原性糖鉴定实验应选择什么样的实验材料?为什么?思考5.做脂肪的鉴定实验应选择什么样的实验材料?思考6.做蛋白质的鉴定实验应选择什么样的实验材料?四、实验试剂斐林试剂(包括甲液:质量浓度为0.1g/ mL NaOH溶液和乙液:质量浓度为0.05g/ mL CuSO4溶液)、苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ染液、双缩脲试剂(包括A液:质量浓度为0.1g/ mL NaOH溶液和B液:质量浓度为0.01g/ mL CuSO4溶液)、体积分数为50%的酒精溶液,碘液、蒸馏水。

思考7.斐林试剂与双缩脲试剂相同吗?为什么?思考8.上述的酒精溶液起作用?五、方法步骤:1、还原糖检测和观察的操作方法:制备组织样液(去皮、切块、研磨、过滤)→取1支试管,向试管内注入2mL组织样液→向试管内注入1mL新制的斐林试剂,振荡→试管放在盛有50-650C温水的大烧杯中,加热约2分钟,观察到溶液颜色。

思考9.为什么苹果或梨组织液必须临时制备?思考10.实验中应将组成斐林试剂的甲液、乙液分别配制、储存,使用前才将甲、乙液等量混匀成斐林试剂,为什么?思考11.实验中能否将甲液、乙液分别加入苹果组织样液中进行检测?为什么?思考12.还原糖溶液检测过程中出现的颜色变化过程是怎样的?2、脂肪检测和观察的操作方法:方法一:向待测组织液中滴加3滴苏丹Ⅲ染液,观察样液被染色的情况;方法二:取材→切片→制片→观察思考13.为什么切片要尽可能薄些?思考14.制片过程中为什么要洗去浮色?思考15.制片过程中为什么要用吸水纸吸去花生子叶周围的酒精?思考16.制片过程中为什么在盖上盖玻片前要滴加蒸馏水?3、蛋白质检测和观察的操作方法:制备组织样液(浸泡、去皮研磨、过滤)→加样液约2ml于试管中→加入双缩脲试剂A,摇匀→再加入双缩脲试剂B液3~4滴,摇匀→观察颜色变化。

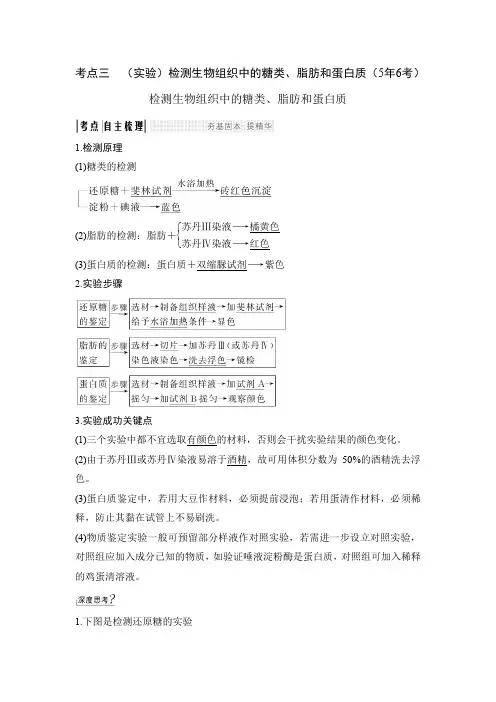

考点三 (实验)检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质(5年6考)检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质1.检测原理(1)糖类的检测(2)脂肪的检测:脂肪+⎩⎨⎧苏丹Ⅲ染液―→橘黄色苏丹Ⅳ染液―→红色 (3)蛋白质的检测:蛋白质+双缩脲试剂―→紫色2.实验步骤3.实验成功关键点(1)三个实验中都不宜选取有颜色的材料,否则会干扰实验结果的颜色变化。

(2)由于苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ染液易溶于酒精,故可用体积分数为50%的酒精洗去浮色。

(3)蛋白质鉴定中,若用大豆作材料,必须提前浸泡;若用蛋清作材料,必须稀释,防止其黏在试管上不易刷洗。

(4)物质鉴定实验一般可预留部分样液作对照实验,若需进一步设立对照实验,对照组应加入成分已知的物质,如验证唾液淀粉酶是蛋白质,对照组可加入稀释的鸡蛋清溶液。

1.下图是检测还原糖的实验(1)如下图示的处理,2 min后试管内将呈现何种颜色?试加以分析说明。

(2)向某试管内无色液体中加入斐林试剂,经加热若出现砖红色沉淀,则表明试管内含有葡萄糖,对吗?提示(1)应为蓝色(斐林试剂的颜色,因未经水浴加热,只有将试管置于50~65 ℃温水中,经水浴加热后,方可呈现“砖红色沉淀”)。

(2)不对。

只能证明含有“还原糖”,不能具体证明是哪种还原糖。

2.下图为某种物质鉴定方案,请推测:(1)图示的实验方案用于鉴定何类物质,其中“某试剂”是什么?A液、B液分别指什么?(2)若溶液中有被检测物质则右侧试管“摇匀后”变成何种颜色?提示(1)蛋白质及多肽化合物;双缩脲试剂;A为0.1 g/mL NaOH溶液;B为0.01 g/mL CuSO4溶液。

(2)紫色。

糖类、脂肪与蛋白质的检测1.(2016·海南卷,15)下列实验中,加入试剂后不能产生特定颜色的是()A.取成熟香蕉匀浆,用斐林试剂检测还原糖B.黑暗中生长24 h的天竺葵叶片,用碘液检测淀粉C.玉米根尖经甲基绿染色后,在显微镜下观察细胞核D.花生子叶经苏丹Ⅲ染色后,在显微镜下观察脂肪颗粒解析成熟香蕉中含有较多葡萄糖,用斐林试剂检测会出现砖红色沉淀;黑暗中生长24 h的天竺葵叶片,淀粉被消耗,加入碘液不会产生蓝色;玉米根尖经甲基绿染色后,在显微镜下观察细胞核呈绿色;花生子叶经苏丹Ⅲ染色后,在显微镜下观察脂肪颗粒呈橘黄色。

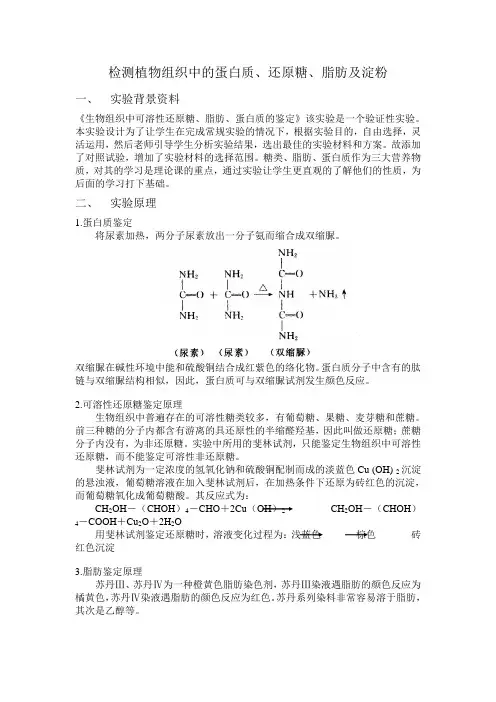

检测植物组织中的蛋白质、还原糖、脂肪及淀粉一、实验背景资料《生物组织中可溶性还原糖、脂肪、蛋白质的鉴定》该实验是一个验证性实验。

本实验设计为了让学生在完成常规实验的情况下,根据实验目的,自由选择,灵活运用,然后老师引导学生分析实验结果,选出最佳的实验材料和方案。

故添加了对照试验,增加了实验材料的选择范围。

糖类、脂肪、蛋白质作为三大营养物质,对其的学习是理论课的重点,通过实验让学生更直观的了解他们的性质,为后面的学习打下基础。

二、实验原理1.蛋白质鉴定将尿素加热,两分子尿素放出一分子氨而缩合成双缩脲。

双缩脲在碱性环境中能和硫酸铜结合成红紫色的络化物。

蛋白质分子中含有的肽链与双缩脲结构相似,因此,蛋白质可与双缩脲试剂发生颜色反应。

2.可溶性还原糖鉴定原理生物组织中普遍存在的可溶性糖类较多,有葡萄糖、果糖、麦芽糖和蔗糖。

前三种糖的分子内都含有游离的具还原性的半缩醛羟基,因此叫做还原糖;蔗糖分子内没有,为非还原糖。

实验中所用的斐林试剂,只能鉴定生物组织中可溶性还原糖,而不能鉴定可溶性非还原糖。

斐林试剂为一定浓度的氢氧化钠和硫酸铜配制而成的淡蓝色Cu (OH) 2沉淀的悬浊液,葡萄糖溶液在加入斐林试剂后,在加热条件下还原为砖红色的沉淀,而葡萄糖氧化成葡萄糖酸。

其反应式为:CH2OH-(CHOH)4-CHO+2Cu(OH)2CH2OH-(CHOH)-COOH+Cu2O+2H2O4用斐林试剂鉴定还原糖时,溶液变化过程为:浅蓝色棕色砖红色沉淀3.脂肪鉴定原理苏丹Ⅲ、苏丹Ⅳ为一种橙黄色脂肪染色剂,苏丹Ⅲ染液遇脂肪的颜色反应为橘黄色,苏丹Ⅳ染液遇脂肪的颜色反应为红色。

苏丹系列染料非常容易溶于脂肪,其次是乙醇等。

4.淀粉鉴定原理淀粉遇碘液变成蓝紫色。

加热又会使蓝紫色消失。

碘本来吸收较长波长的光,显棕色,淀粉吸附碘以后,它们的复合体则吸收较短波长的光,于是显蓝色。

除此之外直链淀粉螺旋链将碘包合在中间,包合物的颜色与淀粉的聚合度以及分子量有关,随着淀粉的聚合度以及分子量上升则颜色变化为:物色(即组织液原来的颜色)、橙色、淡红、紫色、蓝色。

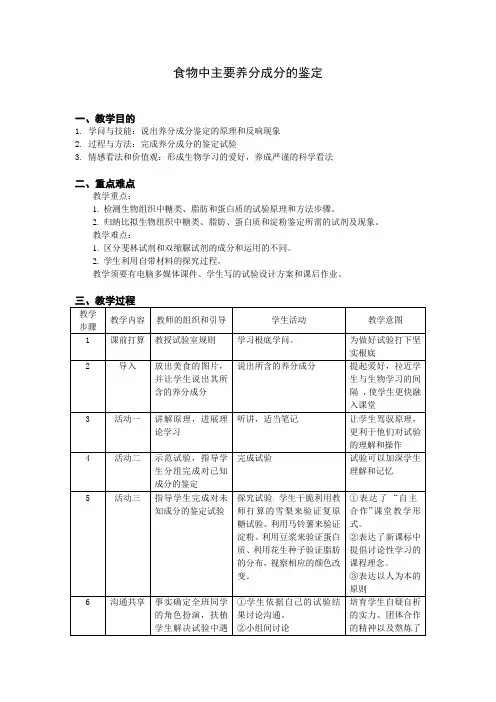

食物中主要养分成分的鉴定一、教学目的1. 学问与技能:说出养分成分鉴定的原理和反响现象2. 过程与方法:完成养分成分的鉴定试验3. 情感看法和价值观:形成生物学习的爱好,养成严谨的科学看法二、重点难点教学重点:1. 检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质的试验原理和方法步骤。

2. 归纳比拟生物组织中糖类、脂肪、蛋白质和淀粉鉴定所需的试剂及现象。

教学难点:1. 区分斐林试剂和双缩脲试剂的成分和运用的不同。

2. 学生利用自带材料的探究过程。

教学须要有电脑多媒体课件、学生写的试验设计方案和课后作业。

四、板书设计五、教学反思金依蕾:这是学生接触的第一个生物试验,所以须要教师来引导他们。

我在做试验之前,先给学生讲解了试验的原理。

由于他们对于化学试验还是比拟熟识的,所以操作起来还算简洁。

但是做试验的过程中,由于是合作完成的,有一点闹哄哄的,这个时候就须要教师在下来四处走动视察,扶植学生解决做试验的时候遇到的困难。

做试验是很好玩的,所以在之后总结时,教师要吸引学生的留意力,保证学生已经从做试验的兴奋回到课堂上。

王思远:本节课教授过程生动形象,课堂里学生爱好深厚,多媒体课件的运用、学生的试验和讨论等方式的施行都给学生思维充分的发挥空间,主要都是为使学生成为课堂的主体。

详细突出以下几点:1.本节课用大量生动的食物图片吸引学生的求知爱好,让学生从生活中的食物入手,产生直观相识,并逐步理解人体须要的养分物质及性质特点。

教学过程中图片的运用也刚好吸引学生的留意力,从而把生物学科和生活学问严密联络起来。

2、通过探究食物中含有蛋白质、糖类、脂肪的试验,培育了学生的动手实力、创新意识和协作精神,使学生亲自体验到探究的过程和体会到胜利的喜悦,激起了深厚的爱好,增加了学生进展科学探究的愿望,这样使学生的学习过程成为一个主动主动的探究过程,激发学生能进一步探究未知的新问题,发觉未驾驭的新学问,甚至去创建前所未有的新事物。

3.教学过程中留意学生习惯的教化。

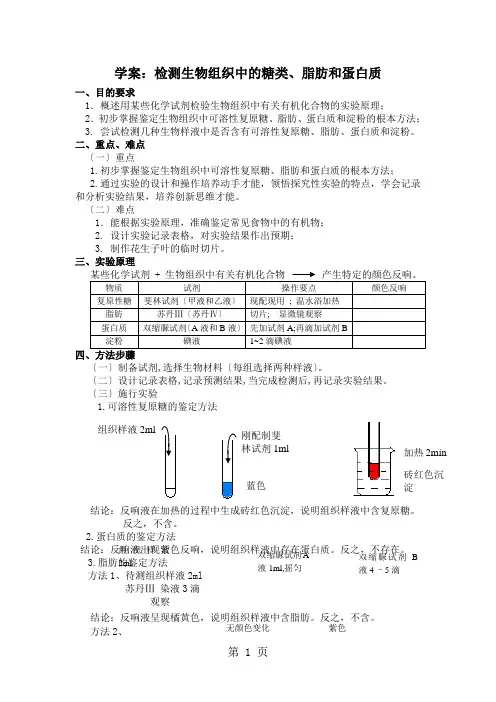

学案:检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质一、目的要求1.概述用某些化学试剂检验生物组织中有关有机化合物的实验原理;2.初步掌握鉴定生物组织中可溶性复原糖、脂肪、蛋白质和淀粉的根本方法;3. 尝试检测几种生物样液中是否含有可溶性复原糖、脂肪、蛋白质和淀粉。

二、重点、难点〔一〕重点1.初步掌握鉴定生物组织中可溶性复原糖、脂肪和蛋白质的根本方法;2.通过实验的设计和操作培养动手才能,领悟探究性实验的特点,学会记录和分析实验结果,培养创新思维才能。

〔二〕难点1.能根据实验原理,准确鉴定常见食物中的有机物;2. 设计实验记录表格,对实验结果作出预期;3. 制作花生子叶的临时切片。

三、实验原理 某些化学试剂 + 生物组织中有关有机化合物 产生特定的颜色反响。

物质试剂 操作要点 颜色反响 复原性糖斐林试剂〔甲液和乙液〕 现配现用 ; 温水浴加热 脂肪苏丹Ⅲ〔苏丹Ⅳ〕 切片; 显微镜观察 蛋白质双缩脲试剂〔A 液和B 液〕 先加试剂A;再滴加试剂B淀粉 碘液 1~2滴碘液 四、方法步骤〔一〕制备试剂,选择生物材料〔每组选择两种样液〕。

〔二〕设计记录表格,记录预测结果,当完成检测后,再记录实验结果。

〔三〕施行实验1.可溶性复原糖的鉴定方法结论:反响液在加热的过程中生成砖红色沉淀,说明组织样液中含复原糖。

反之,不含。

2.蛋白质的鉴定方法结论:反响液出现紫色反响,说明组织样液中存在蛋白质。

反之,不存在。

3.脂肪的鉴定方法 方法1、待测组织样液2ml苏丹Ⅲ 染液3滴观察结论:反响液呈现橘黄色,说明组织样液中含脂肪。

反之,不含。

方法2、 组织样液2ml 刚配制斐林试剂1ml 加热2min砖红色沉淀 蓝色组织样液 2ml 双缩脲试剂A 液1ml,摇匀 双缩脲试剂B 液4 –5滴 无颜色变化 紫色取材:花生种子〔浸泡3-4h〕,将子叶削成薄片取理想薄片,在薄片上滴2-3滴苏丹Ⅲ染液去浮色〔50%的酒精1~2滴〕制片滴蒸馏水,盖盖玻片观察:先在低倍镜下,找到材料的脂肪滴,然后,转为高倍镜观察。

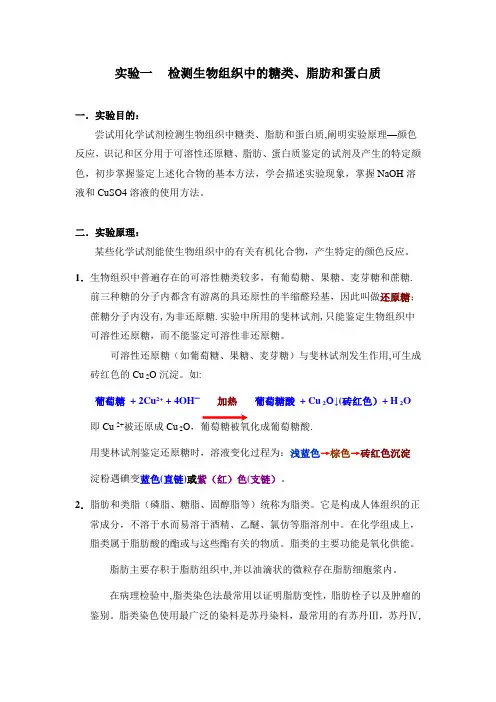

实验一检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质一.实验目的:尝试用化学试剂检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质,阐明实验原理—颜色反应,识记和区分用于可溶性还原糖、脂肪、蛋白质鉴定的试剂及产生的特定颜色,初步掌握鉴定上述化合物的基本方法,学会描述实验现象,掌握NaOH溶液和CuSO4溶液的使用方法。

二.实验原理:某些化学试剂能使生物组织中的有关有机化合物,产生特定的颜色反应。

1.生物组织中普遍存在的可溶性糖类较多,有葡萄糖、果糖、麦芽糖和蔗糖.前三种糖的分子内都含有游离的具还原性的半缩醛羟基,因此叫做还原糖;蔗糖分子内没有,为非还原糖.实验中所用的斐林试剂,只能鉴定生物组织中可溶性还原糖,而不能鉴定可溶性非还原糖。

可溶性还原糖(如葡萄糖、果糖、麦芽糖)与斐林试剂发生作用,可生成砖红色的Cu 2O沉淀。

如:葡萄糖+ 2Cu2+ + 4OH—加热葡萄糖酸+ Cu 2O↓(砖红色)+ H 2O 即Cu 2+被还原成Cu 2O,葡萄糖被氧化成葡萄糖酸.用斐林试剂鉴定还原糖时,溶液变化过程为:浅蓝色→棕色→砖红色沉淀淀粉遇碘变蓝色(直链)或紫(红)色(支链)。

2.脂肪和类脂(磷脂、糖脂、固醇脂等)统称为脂类。

它是构成人体组织的正常成分,不溶于水而易溶于酒精、乙醚、氯仿等脂溶剂中。

在化学组成上,脂类属于脂肪酸的酯或与这些酯有关的物质。

脂类的主要功能是氧化供能。

脂肪主要存积于脂肪组织中,并以油滴状的微粒存在脂肪细胞浆内。

在病理检验中,脂类染色法最常用以证明脂肪变性,脂肪栓子以及肿瘤的鉴别。

脂类染色使用最广泛的染料是苏丹染料,最常用的有苏丹Ⅲ,苏丹Ⅳ,苏丹黑及油红O等。

脂肪被染色,实际上是苏丹染料被脂肪溶解吸附而呈现染料的颜色。

经研究认为组织中脂质在液态或半液态时,对苏丹染料着色效果最好。

根据这一原理,适当提高温度(37℃—60℃)对组织切片染色效果是有好处的.脂类染色,用冰冻或石蜡切片,以水溶性封固剂封固,如甘油、明胶和阿拉伯糖胶等。

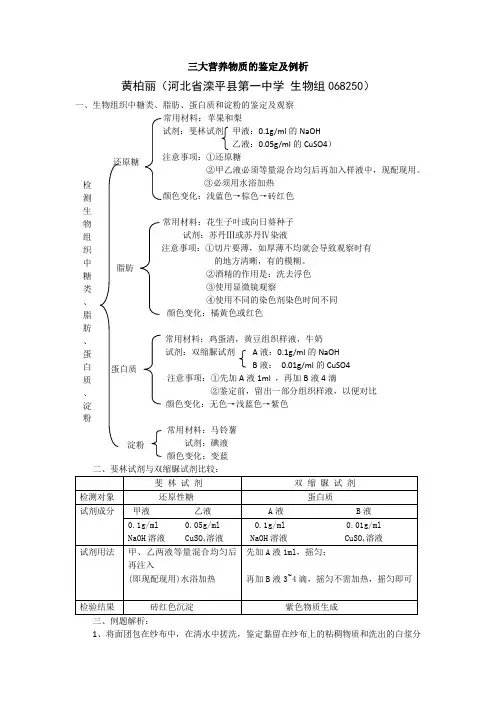

三大营养物质的鉴定及例析黄柏丽(河北省滦平县第一中学 生物组068250)一、生物组织中糖类、脂肪、蛋白质和淀粉的鉴定及观察试剂:斐林试剂 甲液:0.1g/ml 的NaOH乙液:0.05g/ml 的CuSO4)②甲乙液必须等量混合均匀后再加入样液中,现配现用。

③必须用水浴加热试剂:苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ染液 的地方清晰,有的模糊。

②酒精的作用是:洗去浮色③使用显微镜观察④使用不同的染色剂染色时间不同颜色变化:橘黄色或红色常用材料:鸡蛋清,黄豆组织样液,牛奶 试剂:双缩脲试剂 A 液:0.1g/ml 的NaOH B 液: 0.01g/ml 的CuSO4 注意事项:①先加A 液1ml ,再加B 液4滴②鉴定前,留出一部分组织样液,以便对比颜色变化:无色→浅蓝色→紫色 常用材料:马铃薯试剂:碘液颜色变化:变蓝三、例题解析:1、将面团包在纱布中,在清水中搓洗,鉴定黏留在纱布上的粘稠物质和洗出的白浆分别采用的试剂分别是()A. 碘液,苏丹Ⅲ溶液B双缩尿试剂,碘液C双缩尿试剂,苏丹Ⅲ溶液D碘液,菲林试剂【解析】:面粉成分为蛋白质(粘稠物)和淀粉(白浆),鉴定上述2种物质采用的分别为双缩脲试剂和碘液,故答案选择B。

2、下述糖类物质中,不能与婓林试剂发生作用生成砖红色沉淀的是()A.葡萄糖B.果糖C.麦芽糖D.蔗糖【解析】:能够还原婓林试剂或托伦斯试剂的糖称为还原糖,所有单糖(除二羟丙酮),不论醛糖还是酮糖都是,大部分双糖也是,除(蔗糖),故答案选择D。

3、下列糖类中属于可溶性还原糖的是:①葡萄糖②淀粉③纤维素④蔗糖⑤果糖⑥麦芽糖()A.①⑤⑥ B.①② C. ①②③④ D. ②③④⑤答案:A。

4、鉴定蛋白质时,事先留出一些黄豆组织样液,主要目的是( )A. 重复两次,结果准确B.与加入双缩脲试剂后的颜色作对照C. 再用于还原糖的鉴定D.失败后还可重做答案:B。

5、用不同的化学试剂可以鉴定某些物质的存在。

在植物和动物体内,存在着许多物质,用斐林试剂可以鉴定还原糖(葡萄糖、麦芽糖)的存在,用双缩脲试剂可以鉴定蛋白质的存在。

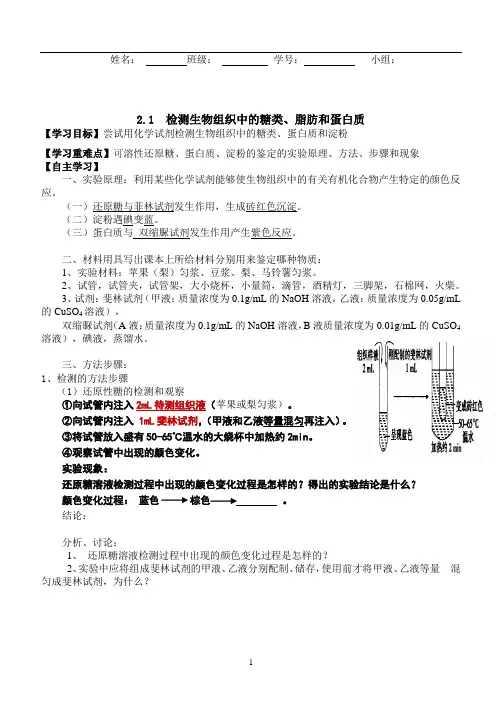

姓名:班级:学号:小组:2.1 检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质【学习目标】尝试用化学试剂检测生物组织中的糖类、蛋白质和淀粉【学习重难点】可溶性还原糖、蛋白质、淀粉的鉴定的实验原理、方法、步骤和现象【自主学习】一、实验原理:利用某些化学试剂能够使生物组织中的有关有机化合物产生特定的颜色反应。

(一)还原糖与菲林试剂发生作用,生成砖红色沉淀。

(二)淀粉遇碘变蓝。

(三)蛋白质与双缩脲试剂发生作用产生紫色反应。

二、材料用具写出课本上所给材料分别用来鉴定哪种物质:1、实验材料:苹果(梨)匀浆、豆浆、梨、马铃薯匀浆。

2、试管,试管夹,试管架,大小烧杯,小量筒,滴管,酒精灯,三脚架,石棉网,火柴。

3、试剂:斐林试剂(甲液:质量浓度为0.1g/mL的NaOH溶液,乙液:质量浓度为0.05g/mL 的CuSO4溶液),双缩脲试剂(A液:质量浓度为0.1g/mL的NaOH溶液,B液质量浓度为0.01g/mL的CuSO4溶液),碘液,蒸馏水。

三、方法步骤:1、检测的方法步骤(1)还原性糖的检测和观察①向试管内注入2mL待测组织液(苹果或梨匀浆)。

②向试管内注入1mL斐林试剂,(甲液和乙液等量混匀再注入)。

③将试管放入盛有50-65℃温水的大烧杯中加热约2min。

④观察试管中出现的颜色变化。

实验现象:还原糖溶液检测过程中出现的颜色变化过程是怎样的?得出的实验结论是什么?颜色变化过程:蓝色。

结论:分析、讨论:1、还原糖溶液检测过程中出现的颜色变化过程是怎样的?2、实验中应将组成斐林试剂的甲液、乙液分别配制、储存,使用前才将甲液、乙液等量混匀成斐林试剂,为什么?(2)蛋白质的检测和观察①向试管内注入2mL组织研磨液(豆浆研磨液)②向试管内注入双缩脲试剂A液1mL,摇匀(振荡摇匀后呈现色)③再向试管内加入双缩脲试剂B液4滴后摇匀。

④观察试管中出现的颜色变化。

实验现象颜色变化过程:结论:(3)淀粉的检测和观察①向试管内注入2ml待测组织液(豆浆)②向试管内滴加2滴碘液,观察颜色变化。

高中生物常用物质鉴定1 检测生物组织中得糖类、脂肪、蛋白质与淀粉1、1 斐林试剂与还原性糖得反应斐林试剂甲液与乙液等量混匀后,生成浅蓝色得Cu(OH)2沉淀。

Cu(OH)2与还原性糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)在水浴加热得条件下发生反应,由蓝色变成棕褐色,最后生成砖红色Cu 2O 沉淀。

也可使用班氏试剂与还原糖反应,在沸水浴中生成砖红色沉淀。

鉴定物质或观察对象 使用得试剂 颜色还原性糖 斐林试剂砖红色沉淀 脂肪苏丹Ⅲ染液或苏丹Ⅳ染液橘黄色或红色蛋白质 双缩脲试剂 紫色反应 淀粉 碘液 蓝色 DNA 甲基绿 绿色 RNA 吡罗红 红色 叶绿体 绿色 线粒体 健那绿蓝绿色 酒精橙色得重铬酸钾溶液 灰绿色色素得提取与分离无水乙醇、层析液橙黄色得胡萝卜素、黄色得叶黄素、蓝绿色得叶绿素a 与黄绿色得叶绿素b染色体(质) 龙胆紫溶液或醋酸洋红溶液紫色或红色DNA二苯胺 蓝色血红蛋白得分离水、甲苯第l 层为无色透明得甲苯层;第2层为白色薄层固体,就是脂溶性物质得沉淀层;第3层就是红色透明液体,这就是血红蛋白得水溶液层;第4层就是其她杂质得暗红色沉淀层。

1、2脂肪与苏丹染液得反应脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色;也可被苏丹Ⅳ染液染成红色。

该反应不需要加热,需要使用显微镜观察。

1、3 蛋白质与双缩脲试剂得反应先向组织液试管中加人双缩脉试剂A液1~2mL,造成一个碱性得反应环境,再加试剂B 液3~4滴,注意不能过量,否则在碱性环境中生成Cu(0H):沉淀而遮蔽,影响实验效果。

在碱性溶液(NaOH)中,双缩脲(H2NO-NH-CONH2)能与Cu2+作用,形成紫色或紫红色得络合物。

由于蛋白质分子中含有与双缩脲结构相似得肽键,因此蛋白质可与双缩脲试剂发生颜色反应。

此外,蛋白质可以跟许多试剂发生颜色反应,例如在鸡蛋白溶液中滴人浓硝酸,则鸡蛋白溶液呈黄色,这就是由于蛋白质(含苯环结构)与浓硝酸发生了颜色反应得缘故。

1、4 淀粉与碘得反应淀粉溶于水,遇碘后形成碘-淀粉复合物,呈蓝色或蓝黑色。