纺织品抗菌性能测试

- 格式:pdf

- 大小:67.03 KB

- 文档页数:1

纺织品的抗菌性能测试与评估在我们的日常生活中,纺织品无处不在,从衣物到床上用品,从毛巾到窗帘。

随着人们对健康和卫生的关注度不断提高,具有抗菌性能的纺织品越来越受到青睐。

然而,要确定这些纺织品是否真正具有有效的抗菌性能,就需要进行严格的测试与评估。

抗菌纺织品的出现并非偶然,而是为了应对日益增长的健康需求。

在一些特定的环境中,如医院、养老院等,抗菌纺织品可以减少细菌和真菌的传播,降低感染的风险。

对于普通消费者来说,抗菌纺织品也能提供更清洁、更舒适的使用体验。

那么,如何对纺织品的抗菌性能进行测试呢?目前,常见的测试方法主要有以下几种。

首先是琼脂平皿扩散法。

这是一种较为直观的定性测试方法。

将含有细菌或真菌的琼脂培养基平板均匀地铺上待测试的纺织品样品。

经过一定时间的培养后,观察样品周围是否形成抑菌圈。

如果有抑菌圈出现,说明纺织品具有一定的抗菌性能,抑菌圈越大,抗菌效果越强。

其次是振荡烧瓶法。

这是一种定量测试方法。

将纺织品样品与一定量的细菌培养液放入烧瓶中,在振荡条件下培养一段时间。

然后通过测定培养液中细菌数量的变化,来计算纺织品的抗菌率。

还有吸收法。

将细菌悬液滴加在纺织品样品上,经过一定时间的接触后,测定被吸收的细菌数量,从而评估纺织品的抗菌性能。

除了上述方法,还有一些其他的测试方法,如奎因试验、平行划线法等,它们各有特点和适用范围。

在进行抗菌性能测试时,需要注意一些关键因素。

首先是测试菌种的选择。

通常会选择一些常见的、具有代表性的细菌和真菌,如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等。

不同的菌种对抗菌剂的敏感性可能不同,因此选择合适的菌种对于准确评估抗菌性能至关重要。

其次是测试条件的控制。

包括培养温度、培养时间、样品与菌液的接触时间等。

这些条件的微小变化都可能影响测试结果的准确性。

另外,样品的预处理也非常重要。

纺织品在测试前需要经过清洗、消毒等处理,以去除可能影响测试结果的杂质和污染物。

完成测试后,如何评估纺织品的抗菌性能呢?一般来说,抗菌率是一个重要的评估指标。

纺织品抗菌的测试标准在众多的细菌传播途径中,纺织品是主要的载体之一,因其多孔、疏松,容易吸附各种杂质,成为繁殖、寄生细菌的载体,这些细菌的存在不仅使织物被沾污、损伤,更主要的是提高了公共环境的交叉感染率,影响人类的健康,随着人们生活水平的不断提高,日益重视卫生标准要求,使抗菌织物越来越受人们的关注。

然而,对纺织品抗菌性能的评定,由于各国的标准各不相同,因此不同国家的客户要求的产品检测方法和适用标准不一致,致使生产厂家无所适从,在一定程度上也影响了抗菌产品的国际贸易。

纺织品抗菌测试标准:纺织品抗菌性能的测试分为定量测试方法和定性测试方法,以定量测试方法最为重要。

目前,国内外纺织品的抗菌标准主要有:ISO20743—2007《抗菌整理纺织品的抗菌性能测定》、JISL1902:2008《纺织品抗菌性能试验方法抗菌效果》、AATCC147—2011《纺织品抗菌活性的评定方法:平行划线法》、AATCC100—2004《纺织品抗菌整理的评定》、FZ/T73023—2006《抗菌针织品》、GB/T20944—2007《纺织品抗菌性能的评价》、GB/T15979—1995《一次性使用卫生用品卫生标准》附录B产品抑菌和杀菌性能与稳定性测试方法。

1,定性测试方法(1)定性测试方法包括AATCC147—2011《纺织品抗菌活性的评定方法:平行划线法》、日本工业标准JISL1902:2008《纺织品抗菌性能试验方法抗菌效果》中的定性试验(抑菌环法)部分、FZ/T73023—2006《抗菌针织品》附录E晕圈法、GB/T20944.1—2007《纺织品抗菌性能的评价》。

(2)定性测试方法是基于离开纤维进入培养皿的抗菌剂活性,一般适用于溶出性抗菌整理,但不适用于耐洗涤的抗菌整理。

优点是费用低、操作简单、时间短,对于确定样品是否具有抗微生物活性,最为适用。

但抑菌区的宽度不代表抗菌性的强弱,它与纺织品抗菌剂的扩散性能有关。

扩散性强,抑菌区宽;扩散性弱,抑菌区窄。

纺织抗菌标准是什么标准纺织抗菌标准是指对纺织品进行抗菌性能测试和评定的一系列标准。

纺织品作为我们日常生活中不可或缺的一部分,其抗菌性能直接关系到我们的健康和安全。

因此,纺织抗菌标准的制定和执行显得尤为重要。

首先,纺织抗菌标准需要明确抗菌效果的评定方法。

通常情况下,抗菌效果的评定是通过抗菌率和抑菌率来进行衡量的。

抗菌率是指杀菌率或抑菌率,是指纺织品上的细菌数量经过一定时间的接触后,与未经处理的对照样品相比,细菌数量的减少率。

而抑菌率是指经过一定时间的接触后,纺织品上的细菌数量与未经处理的对照样品相比,细菌数量的抑制率。

这些指标的设定和测试方法需要符合国际通用的标准,确保抗菌效果的客观性和可比性。

其次,纺织抗菌标准需要规定抗菌剂的使用标准。

抗菌剂是用于纺织品抗菌处理的重要材料,其种类繁多,使用方法也各有不同。

因此,纺织抗菌标准需要明确不同纺织品的适用抗菌剂种类和用量,以及抗菌剂的使用方法和注意事项。

同时,还需要对抗菌剂的环境友好性和对人体的安全性进行严格的评定,确保其在使用过程中不会对环境和人体健康造成危害。

另外,纺织抗菌标准还需要规定抗菌效果的持久性要求。

纺织品在使用过程中,经常需要经过清洗和磨损,因此其抗菌效果的持久性显得尤为重要。

纺织抗菌标准需要明确不同纺织品在经过一定次数的清洗或使用后,抗菌效果的评定方法和标准,以及对持久性抗菌效果的要求。

这样可以确保纺织品在长时间使用过程中仍保持良好的抗菌性能。

最后,纺织抗菌标准还需要规定抗菌纺织品的标识和宣传要求。

通过标识和宣传,消费者可以清晰地了解到纺织品的抗菌性能,从而选择到更符合自己需求的产品。

因此,纺织抗菌标准需要规定抗菌纺织品标识的形式和内容,以及对抗菌纺织品宣传中的抗菌效果的宣传要求,避免夸大其词或误导消费者。

总之,纺织抗菌标准是对纺织品抗菌性能进行测试和评定的一系列标准,其制定和执行对保障消费者健康和安全具有重要意义。

通过明确抗菌效果的评定方法、规定抗菌剂的使用标准、制定抗菌效果的持久性要求以及规定抗菌纺织品的标识和宣传要求,可以有效地提高纺织品的抗菌性能,为消费者提供更加安全和健康的纺织品产品。

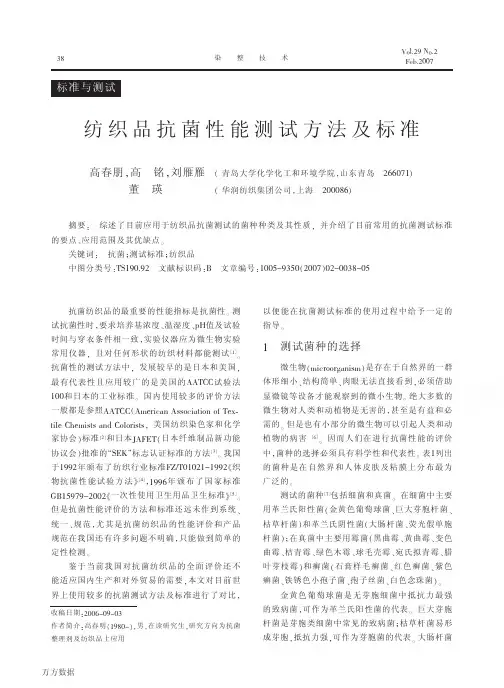

探讨纺织品抗菌性能测试方法摘要:随着社会的飞速发展,科学技术的进步和人们生活水平的提高,人们对纺织品的要求和要求越来越高,同时追求功能性更强的纺织品,而如何判断纺织品的抗菌性能是人们所普遍关注的问题,本篇文章在立足于此问题的基础上进行了探讨,以期望在纺织品的抗菌性能测试方法上为为以后进一步的研究尽自己的绵薄之力。

关键词:纺织品;抗菌性能;测试方法1引言大自然中的微生物无处不在,并且人类已经与微生物的相互依存联系在一起,仅人类上半身每平方厘米的皮肤中就有约50?5000有害或有益的微生物,这是因为人体皮肤,汗腺和皮脂腺的分泌汗液,皮脂和代谢废物是微生物营养,易于繁殖和繁殖微生物。

纺织纤维是一种多孔材料,是一种通过纤维叠加形成的多层微孔织物微生物具有吸收能力,由于微生物的繁殖,可能引起交叉感染和疾病传播。

可见,日常穿着的衣服,休息的床上用品,洗过的毛巾等纺织品成为微生物生长,繁殖的温床,有益于其对人体皮肤的活性。

如果这种纺织品具有抗菌,抑菌甚至杀菌的特性,在保护其自身使用价值的同时,它不会被细菌,霉菌和其他微生物降解,并有效地防止织物中的微生物在繁殖上,防止微生物通过织物传播,保护使用者不受侵害,改善织物的穿着环境。

随着科学的进步和经济的发展,这种具有抗菌性能的高附加值服装已不再是稀有事物。

抗菌纺织品赋予纺织品健康和保健功能,并受到消费者的追捧。

2抗菌纺织品的抗菌原理抗菌是一个总称,包括杀菌,消毒,抑菌,防霉,防腐蚀等。

具体是指使用化学或物理方法杀死细菌或阻碍细菌的生长和繁殖及其活性的过程,是杀菌和抑菌的总称。

抑菌作用是指抑制微生物的生长和繁殖,抑制待处理系统中微生物的活性以及减少或抵抗繁殖的过程。

简而言之,纺织服装的抗菌功能就是要使用多种抗菌手段,从源头上抵抗纺织品和服装上细菌的繁殖。

在细菌繁殖的情况下,采用物理和化学手段来抑制细菌的繁殖和活性。

目前,市场上有太多具有抗菌/抑菌功能的纺织品和服装。

一、实验背景随着人们生活水平的提高,对服装面料的舒适性和功能性要求越来越高。

抗菌性作为衣物面料的重要功能之一,可以有效防止细菌滋生,提高穿着者的健康水平。

本实验旨在探究不同衣物材料的抗菌性能,为衣物面料的研发和应用提供科学依据。

二、实验目的1. 了解不同衣物材料的抗菌性能。

2. 分析影响抗菌性能的因素。

3. 为衣物面料的研发提供参考。

三、实验材料与方法1. 实验材料- 衣物材料:棉、涤纶、锦纶、竹纤维等不同材质的衣物面料。

- 抗菌剂:纳米银、茶树油、臭氧等。

- 实验仪器:恒温培养箱、细菌培养皿、电子天平、显微镜等。

2. 实验方法(1)样品制备将不同材质的衣物面料剪成相同大小的样品,用电子天平称量后,分别用不同抗菌剂进行处理。

(2)细菌培养取适量金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)和白色念珠菌(Candida albicans)分别接种于培养皿中,置于恒温培养箱中培养24小时。

(3)抗菌实验将处理后的衣物样品与细菌培养皿一起放入恒温培养箱中,分别培养24小时。

(4)抗菌性能测定用显微镜观察细菌在衣物样品上的生长情况,记录细菌生长数量。

四、实验结果与分析1. 不同衣物材料的抗菌性能(1)棉质衣物面料棉质衣物面料对金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抗菌性能较差,细菌生长数量较多。

(2)涤纶衣物面料涤纶衣物面料对金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抗菌性能一般,细菌生长数量适中。

(3)锦纶衣物面料锦纶衣物面料对金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抗菌性能较好,细菌生长数量较少。

(4)竹纤维衣物面料竹纤维衣物面料对金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抗菌性能最佳,细菌生长数量最少。

2. 抗菌剂对衣物材料抗菌性能的影响(1)纳米银抗菌剂纳米银抗菌剂对衣物材料的抗菌性能有显著提高,细菌生长数量明显减少。

(2)茶树油抗菌剂茶树油抗菌剂对衣物材料的抗菌性能有一定提高,细菌生长数量有所减少。

(3)臭氧抗菌剂臭氧抗菌剂对衣物材料的抗菌性能影响较小,细菌生长数量变化不大。

日本工业标准JIS L 1902:2002纺织品抗菌性能的检测与评价Testing for antibacterial activity and efficacy on textile products序纺织品抗菌性能的检测方法始建于1990年。

起初作为定性检测的标准,是利用抑菌环来判断抑菌除臭加工过的纺织品的抗菌性能。

在1998年的版本中,增加了抗菌加工过纺织品的检测,另外,又增加了菌液吸收法作为定量的检测方法之一。

菌转印法作为一种新的定量检测方法添加到本版本中,并据此来评价其抗菌性能。

1、适用范围本标准规定了对用抑菌除臭加工和抗菌加工过的纺织品抗菌性能进行评价的试验方法。

2、参考标准下述标准虽然是本标准的参考标准,但也是本标准的组成和延续,应用这些标准的大多数较新的版本(含修正版)。

JIS K 0950 灭菌塑料平皿JIS K 0970 活塞式微量移液器JIS K 3800 II级生物安全操作台JIS K 8101 乙醇(99.5)JIS K 8150 氯化钠JIS K 8180 盐酸JIS K 8263 琼脂JIS K 8355 乙酸JIS K 8576 氢氧化钠JIS K 9007 磷酸二氢钾JIS K 9009 二水合磷酸二氢钠JIS L 0803 纤维染色牢固度试验标准JIS R 3505 玻璃量器的校准JIS Z 8401 数据修约规则3、检测类型抗菌性能的评价试验可分为以下两类,根据检测目的选择合适的试验方法。

a)定性试验(抑菌环法)本法利用抑菌环来评价经抑菌除臭加工的纺织品的抗菌性能,要求该抑菌除臭剂易于扩散并进入营养琼脂培养基。

b)定量试验1)菌液吸收法本法利用抑菌或杀菌活性值,来评价较高湿度环境下抗菌、抑菌除臭加工过的纺织制品的抗菌性能。

2)菌转印法本法利用细菌减少值来评价较低湿度下用抗菌加工过的纺织制品的抗菌性能。

4、定义本标准涉及的主要术语定义如下:a)抑菌除臭加工一种用于阻碍、抑制纺织品表面细菌的生长和去除臭味的纺织品加工方法。

纺织品抗菌测试标准在众多的细菌传播途径中,纺织品是主要的载体之一,因其多孔、疏松,容易吸附各种杂质,成为繁殖、寄生细菌的载体,这些细菌的存在不仅使织物被沾污、损伤,更主要的是提高了公共环境的交叉感染率,影响人类的健康,随着人们生活水平的不断提高,日益重视卫生标准要求,使抗菌织物越来越受人们的关注。

然而,对纺织品抗菌性能的评定,由于各国的标准各不相同,因此不同国家的客户要求的产品检测方法和适用标准不一致,致使生产厂家无所适从,在一定程度上也影响了抗菌产品的国际贸易。

一,纺织品抗菌测试标准:纺织品抗菌性能的测试分为定量测试方法和定性测试方法,以定量测试方法最为重要。

目前,国内外纺织品的抗菌标准主要有:ISO 20743—2007 《抗菌整理纺织品的抗菌性能测定》、JIS L 1902:2008《纺织品抗菌性能试验方法抗菌效果》、AATCC 147—2011《纺织品抗菌活性的评定方法:平行划线法》、AATCC 100—2004《纺织品抗菌整理的评定》、FZ/T 73023—2006《抗菌针织品》、GB/T 20944—2007《纺织品抗菌性能的评价》、GB/T 15979—1995《一次性使用卫生用品卫生标准》附录B 产品抑菌和杀菌性能与稳定性测试方法。

1,定性测试方法(1)定性测试方法包括AATCC 147—2011《纺织品抗菌活性的评定方法:平行划线法》、日本工业标准JIS L 1902:2008《纺织品抗菌性能试验方法抗菌效果》中的定性试验(抑菌环法)部分、FZ/T 73023—2006《抗菌针织品》附录 E晕圈法、GB/T 20944.1—2007《纺织品抗菌性能的评价》。

(2)定性测试方法是基于离开纤维进入培养皿的抗菌剂活性,一般适用于溶出性抗菌整理,但不适用于耐洗涤的抗菌整理。

优点是费用低、操作简单、时间短,对于确定样品是否具有抗微生物活性,最为适用。

但抑菌区的宽度不代表抗菌性的强弱,它与纺织品抗菌剂的扩散性能有关。

纺织品的抗菌性能与应用分析在日常生活中,纺织品与我们息息相关,从衣物到床上用品,从家居装饰到医疗用品,无处不在。

随着人们对健康和卫生的关注度不断提高,纺织品的抗菌性能逐渐成为一个重要的研究和应用领域。

具有抗菌性能的纺织品不仅能够保持自身的清洁,还能为使用者提供更健康、舒适的环境。

一、纺织品抗菌性能的原理要了解纺织品的抗菌性能,首先需要明白其抗菌的原理。

目前,常见的纺织品抗菌方式主要有以下几种:1、物理抗菌物理抗菌是通过改变纺织品的纤维结构或表面形态来实现抗菌效果。

例如,采用纳米技术将纤维细化到纳米级别,增加纤维的比表面积,从而减少细菌在纤维表面的附着。

此外,通过对纤维进行特殊的物理处理,如等离子体处理、紫外线照射等,也能改变纤维表面的性能,达到抗菌的目的。

2、化学抗菌化学抗菌是在纺织品中添加抗菌剂来抑制或杀灭细菌。

抗菌剂可以分为有机抗菌剂和无机抗菌剂两大类。

有机抗菌剂如季铵盐类、胍类等,通过与细菌细胞膜作用,破坏其结构和功能,从而起到抗菌作用。

无机抗菌剂如银离子、铜离子、氧化锌等,具有较强的氧化还原能力,可以直接与细菌细胞内的物质发生反应,导致细菌死亡。

3、天然抗菌一些天然的物质也具有抗菌性能,如壳聚糖、艾草提取物、茶多酚等。

这些天然抗菌物质通常具有良好的生物相容性和安全性,对人体刺激性较小。

它们通过破坏细菌的细胞壁、细胞膜或干扰细菌的代谢过程来发挥抗菌作用。

二、影响纺织品抗菌性能的因素纺织品的抗菌性能并非一成不变,而是受到多种因素的影响。

1、抗菌剂的种类和浓度不同种类的抗菌剂抗菌效果不同,而且抗菌剂的浓度也直接影响抗菌性能。

一般来说,抗菌剂浓度越高,抗菌效果越好,但同时也可能会带来成本增加、对人体和环境潜在风险增大等问题。

2、纤维的种类和结构不同的纤维材料对细菌的吸附和生长有不同的影响。

例如,天然纤维如棉、麻等,由于其具有良好的吸湿性,容易为细菌提供生长的环境;而合成纤维如聚酯、尼龙等,相对来说不易吸湿,细菌生长的条件较差。

AATCC 147-2004 纺织品的抗菌性:平行划线法前言:平行划线法能够满足对整理后织物上的抗菌整理剂扩散性能的评价的需要,并且这种方法相对快速,简单精确。

AATCC 100 的方法,是一种对纺织材料的抗菌性能的评价方法,这种方法需要一定数量的步骤,这些步骤要有足够的灵敏度,但是对于常规的质量控制和筛选试验,这些步骤比较难于处理并且比较耗时。

因此,当目的是通过抗菌剂向琼脂的扩散性能来描述抑菌活性的话,AATCC 147的这种方法能够满足这种需要。

在平行划线法中,琼脂的表面是接种过的,这样便于区分测试的微生物和未杀菌的污染物有机体。

多年来,平行划线法用于测试抗菌性能,革兰氏阳性细菌和革兰氏阴性菌,已经证明是有效的。

1、目的和范围1.1目的是检测纺织材料上的抑菌活性。

这个过程的结果已经被RA委员会证明具有可重现性的,不同的实验室对材料用多种标准洗涤剂进行水洗之后,材料上仍然存在大量的抗菌剂(通过化学测试后得出的结论)。

这种方法对于得到对活性的粗略估计上是有用的,这种方法中,接种液中的微生物从每个划线的一端逐渐减少到另一条划线,然后又从一条划线减少到另一条划线,导致了敏感程度的增加。

抑菌区域的大小和划线的变窄是由多次水洗之后的残留的抗菌剂的抗菌性能引起的,即剩余抗菌性能的估计。

2、原理2.1 测试材料的样品,包括作为对照但未经过处理的同样的材料,然后把它们和应琼脂放在一起。

琼脂事先用测试细菌接种液划线(见图7.1和7.4)。

潜伏期过后,在测试材料的下面或者沿着材料两边的一个清晰的区域的增长被打断,这表明样品具有抗菌性。

细菌的标准菌株被应用,这种标准菌株对于正在测试的材料的需求是特定的。

如果没有指定的细菌,金黄色葡萄球菌就可能被应用为革兰氏阳性微生物的代表。

在第6部分会列出一些其他推荐的菌株。

3. 专业术语3.1 活性,名词-对抗菌剂效能的一种评估。

3.2 抗菌剂,名词-织物上任何可以杀死细菌(杀菌剂)或干扰其繁殖、生长或细菌活性的化学物质(抑菌剂)。

纺织品面料抗菌防霉测试

检测项目:

菌落总数、材料生物降解性能、抗菌性能和抗菌效果、微生物作用下的行为评价、防霉性能、防霉剂防治木材霉菌及蓝变菌、耐微生物性能、抗细菌性能、耐(抗)霉菌性能等

GB/T20944-2007纺织品-抗菌性能评价

FZ/T73023-2006抗菌针织品

FZ/T01021-1992织物抗菌性能试验方法

QB/T2591-2003抗菌塑料-抗菌性能试验方法和抗菌效果

QB/T2738-2005日化产品抗菌抑菌效果的评价方法

JIS L1902-2002纺织品的抗菌性能和效果试验方法

JIS Z2801抗菌加工制品-抗菌性能的检测和评价

AATCC100-2004纺织品抗菌性能评价(定量)

AATCC147-2004织物抗菌能力(平行条痕检测法)

ASTM E2149-2001动态接触条件下抗菌剂抗菌活性测定的标准试验方法

EN ISO20645:2004ISO20645:2004纺织物抗菌性能的测定:琼脂扩散平板试验

GB/T12085.11-1989光学和光学仪器环境试验-长霉

GB11606.12-2007分析仪器环境试验方法

QB/T2591-2003抗菌塑料-抗菌性能试验方法和抗菌效果

DA/T26-2000挥发性档案防霉剂防霉效果测定

JB/T9348.1-1999光学仪器防霉、防雾、防锈试验方法

JIS Z2911AMD.1-2000抗霉性试验方法

AATCC30-1999织物材料抗菌作用评价:纺织品材料的防霉变和防腐

BS6085-1992纺织品防霉效果测试

EN14119纺织材料的试验.真菌影响的评价:方法B2抗真菌活性。

纺织品抗菌标准有哪些标准纺织品抗菌标准是指对纺织品进行抗菌性能的评定和检测的标准。

在当今社会,人们对纺织品的抗菌性能要求越来越高,因此制定了一系列的标准来规范和评定纺织品的抗菌性能。

下面我们就来了解一下纺织品抗菌标准有哪些。

首先,国际上比较常用的纺织品抗菌标准有ISO 20743,2013《纺织品——用于抗菌和抑菌产品的抗菌活性的测定和评价》。

该标准规定了用于测定纺织品抗菌活性的方法,包括细菌和真菌的抗菌活性评价方法,以及抗菌效果的等级划分。

其次,国内纺织品抗菌标准主要有GB/T 20944.1-2007《纺织品抗菌试验方法第1部分,细菌》和GB/T 20944.2-2007《纺织品抗菌试验方法第2部分,真菌》。

这两个标准分别规定了纺织品抗菌试验的方法,包括了抗菌性能的评价和等级划分。

另外,根据不同的用途和需求,还有一些行业标准和地方标准,比如医用纺织品的抗菌标准、婴儿纺织品的抗菌标准等。

这些标准都是根据实际需求制定的,以保障纺织品在特定使用环境下的抗菌性能。

总的来说,纺织品抗菌标准主要包括国际标准、国家标准以及行业标准和地方标准。

这些标准的制定和执行,有利于规范纺织品的抗菌性能评定和检测,保障纺织品在使用过程中的抗菌效果,从而保护人们的健康。

在实际生产和选择纺织品时,我们可以根据不同的需求和使用环境,选择符合相应标准的纺织品,以确保其抗菌性能符合要求。

同时,生产企业也应严格按照相关标准进行生产和检测,确保产品的质量和安全性。

综上所述,纺织品抗菌标准涵盖了国际标准、国家标准以及行业标准和地方标准,这些标准的制定和执行对于规范纺织品的抗菌性能评定和检测至关重要。

只有在严格执行标准的基础上,才能保障纺织品在使用过程中的抗菌效果,从而保护人们的健康。

希望本文对纺织品抗菌标准有所帮助,谢谢阅读!。

纺织品抗菌性能的评价方法与标准Intertek: 王建平吴颖请教专家查看其它专家抗菌纺织品的开发最早源于欧美与日本,而中国大规模的抗菌纺织品产业化开发始于上世纪90 年代中期。

开发最早而且一直延续至今的纺织品抗菌防霉防臭处理方法是后整理的方法,纺织品不管是原料纤维还是纱线或是织物甚至成衣均可通过后整理方式获得抗菌功效。

纺织品生产上可以很方便地根据用户或最终用途的需要选择不同的抗菌剂生产出具有不同抗菌特性的纺织品,如抗细菌(革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌)、抗酵母菌、抗真菌、抗霉菌等。

但是,在加工方便的同时,后整理方法也存在着一个致命的弱点,那就是抗菌效果的耐久性不理想,对于一些用即弃的纺织品,这个弱点尚且问题不大,但对那些需经常洗涤的衣着用品、床上用品以及装饰织物来说,经过若干次洗涤后抗菌效果就会大幅度下降甚至消失。

虽然有的抗菌整理采用具有活性基团的抗菌剂以与纤维改性的方式获得抗菌效果,故到目前为止,用天然纤维制成的纺织品的抗菌处理仍以后整理方式为主。

20 世纪80 年代开始出现通过化学纤维的高分子结构改性和共混改性的方法制取持久性抗菌纤维的方法,其中以共混方式为主,目前国际上大多数抗菌合成纤维基本上都采用含银沸石作为抗菌剂。

此外,以湿纺或溶剂纺生产的抗菌醋酸纤维、抗菌粘胶纤维和抗菌腈纶纤维等也已出现,这些纤维在纺丝过程中以共混方式加入抗菌剂,故有持久的抗菌效果。

但据报道,部分纤维所采用的抗菌剂仍存在部分毒性问题和抗菌谱不够广的缺陷。

抗菌纤维或纺织品的抗菌方式有溶出性和非溶出性之分。

溶出性样品中的抗菌剂可在培养基上在样品的周围扩散并形成抑菌环,在抑菌环内的细菌均会被杀灭并不再生长。

非溶出性样品周围不会形成抑菌环,但与样品接触的细菌均会被杀灭,细菌在样品上无法存活、繁殖,这种方式亦称吸附灭菌。

抗菌纺织品的抗菌功能评价是一个相对比较复杂的问题,它不仅包括抗菌效率的评价,还涉及抗菌谱范围、抗菌效果的耐久性、抗菌剂的安全性、纤维或织物的外观及适用性等方面的评价。

涤纶高强力丝与其他纤维混纺织物的抗菌性能评估纺织品在日常使用中容易遭受细菌和其他微生物的侵扰,这不仅对人体健康有害,还可能导致纺织品的早期腐烂和损坏。

因此,对于织物的抗菌性能进行评估非常重要,特别是在使用涤纶高强力丝与其他纤维混纺织物时。

本文将探讨涤纶高强力丝与其他纤维混纺织物的抗菌性评估方法和效果。

要评估纺织品的抗菌性能,首先需要选择适当的测试方法。

目前,常用的抗菌性能评估方法主要包括菌斑抑制法、菌液动力学法和抗菌剂释放法。

菌斑抑制法通过测量织物对特定菌株生长的抑制作用来评估抗菌性能。

菌液动力学法通过测量织物对溶菌酶和细菌的杀伤作用来评估抗菌性能。

抗菌剂释放法则通过测量织物释放出的抗菌剂对菌株生长的抑制效果来评估抗菌性能。

针对涤纶高强力丝与其他纤维混纺织物的抗菌性能评估,我建议使用菌斑抑制法。

该方法可以直接评估织物对菌株生长的抑制作用,既简单又能准确地判断织物的抗菌性能。

下面将详细说明菌斑抑制法的操作步骤。

步骤一:菌种准备首先,选择常见的细菌株,如大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。

将这些菌株分别在培养基上培养过夜,并保持其活性。

用无菌盐水将培养物调整至适当的浓度,通常为0.5麦克百万个菌体/毫升。

步骤二:织物样品制备从涤纶高强力丝与其他纤维混纺织物中裁剪出适当大小的样品,通常为2厘米×2厘米。

确保样品表面光滑、干燥和无污染。

步骤三:细菌悬液制备将菌种与无菌盐水混合,形成适当浓度的细菌悬液。

通常,使用0.1麦克百万个菌体/毫升的细菌悬液进行试验。

步骤四:样品接种将细菌悬液均匀涂布在织物样品表面,确保细菌均匀分布,并且细菌悬液不会流到样品下方。

步骤五:培养与观察将接种好的样品置于培养箱中,在适当的温度和湿度条件下培养一定时间,通常为24小时。

观察样品表面是否有菌斑形成,记录菌斑的数量和大小。

步骤六:菌斑分析使用显微镜观察菌斑形成情况,拍摄照片作为记录和分析。

使用图像分析软件测量菌斑的面积,评估织物对菌株生长的抑制效果。

纺织品抗菌性能测试

纺织品抗菌性能测试

JIS L1902-2008

测金黄色葡萄球菌(atcc6538)

大肠杆菌(atcc8739)

肺炎杆菌(atcc4352)

抗菌测试

CNAS认可项目:是

Test item测试名称:Anti-microbial Test抗菌测试

Test info测试内容:

Clause Test Requirement

Method 1方法1AATCC147The result means the bacteria%killed by antibacterial reagents during 18hours contacting time compare with the inoculate bacteria at zero hours. AATCC147将被抗菌剂接触18小时候杀灭的细菌%数与0小时的接种细菌进行比

较。

Method

2方法2

ASTM E2149

Method 3方法3JIS Z2801The result is of the bacteria quantity reduce comparing with the control

sample during18hours contacting time.

JIS Z2801将被抗菌剂接触18小时候后细菌的减少数与控制样品进行比较。

Sampling requirement:4sets of completed samples with assembly instruction(if applicable)样品要求:全套样品4套,并伴随安装说明书(如果适用)。