论美

- 格式:ppt

- 大小:891.50 KB

- 文档页数:24

《论美》原文作者:培根美德好似宝石,它在互相背景的烘托下反而更华美。

相同,一个妆扮其实不华贵却庄重严肃而有美德的人是令人寂然起敬的。

美貌的人其实不都有其余方面的才能。

因为造物是小气的,他给了此就不再予以彼。

所以很多容貌俊秀的人却一无作为,他们过于追求外形美而放弃了内在美。

但这话也不全对,因为奥古斯都、菲斯帕斯、腓力普王、爱德华四世、阿尔西巴底斯、伊斯梅尔等,都既是大丈夫,又是美男子。

认真考究起来,形体之美要胜于颜色之美,而优雅行为之美又胜于形体之美。

最高的美是画家所没法表现的,因为它是难于直观的。

这是一种巧妙的美。

以前有两位画家 ---- 阿皮雷斯和丢勒风趣地以为,能够依据几何比率,或许经过摄入不一样人身上最美的特色,用画合成一张最完满的人像。

其实像这样画出来的佳人,唯恐只有画家自己喜爱。

美是不可以制定规范的,创建它的经常是机会,而不是公式。

有很多脸型,就它的部分看其实不优美,但作为整体却特别感人。

有些老人显得很可爱,因为他们的作风优雅而美。

拉丁谚语说过:“晚秋的秋景是最美好的。

”而只管有的年青人拥有美貌,却因为缺少优美的涵养而不配获得赞叹。

美如同盛夏的水果,是简单腐化而难保持的。

世上有很多佳人,他们有过放纵的青春,却迎受着愧悔的暮年。

所以,把美的容貌与美的品德联合起来吧。

只有这样,美才会放射出真实的光芒。

注:培根,弗兰西斯·培根( Francis Bacon ,1561—1626)是英国哲学家、思想家、作家和科学家。

被马克思称为“英国唯心主义和整个现代实验科学的真实鼻祖”。

他在逻辑学、美学、教育学方面也提出很多思想。

著有《新工具》、《论说漫笔文集》等。

朱光潜《论美》赏析摘要:一、朱光潜简介及《论美》背景二、本书特点与价值三、书中的核心观点四、美的实践与应用五、总结与启示正文:一、朱光潜简介及《论美》背景朱光潜(1897-1986),原名朱光,字孟实,中国著名美学家、文艺理论家。

在美学领域,朱光潜有着丰富的研究成果和广泛的影响。

而《论美》则是他在1932年留学期间完成的一部著作。

这本书以轻松愉快的语言,深入浅出地向读者解释了美的本质、审美观念和艺术创作等方面的内容。

二、本书特点与价值《论美》作为朱光潜美学思想的代表作之一,具有以下特点:1.口语化:朱光潜运用了一种类似朋友间畅谈的口吻,使得抽象的美学理论变得生动易懂。

2.实例丰富:书中穿插了大量生动的例子,既有文学作品的分析,也有日常生活的观察,使得美学理论具有很强的可读性。

3.深入浅出:朱光潜将复杂的美学问题分解为一个个小问题,逐步剖析,让读者在阅读过程中逐渐理解美的内涵。

4.实践性强:书中不仅探讨了美的理论,还提出了许多切实可行的审美方法和艺术创作建议。

三、书中的核心观点1.美的本质:朱光潜认为,美是一种客观存在,是人类对自然和社会现象的一种审美评价。

2.审美观念:不同文化和历史阶段的审美观念有所不同,但都有其内在的合理性。

3.艺术创作:艺术创作应遵循自然规律,表达真情实感,注重形式美和内容美的统一。

4.审美教育:审美教育对于培养人们的审美能力和人文素养具有重要意义。

四、美的实践与应用在《论美》一书中,朱光潜提出了许多具体的审美方法和创作建议,如:1.观察生活:关注生活中的点滴之美,培养自己的审美眼光。

2.学习传统文化:借鉴古典艺术的精华,提升自己的审美修养。

3.注重情感表达:在创作中真实地表达自己的情感,使作品具有感染力。

4.注重形式美:在艺术创作中,形式美与内容美相辅相成,共同提升作品的价值。

五、总结与启示《论美》作为朱光潜美学思想的重要篇章,对于广大读者来说,既有理论指导作用,又有实践应用价值。

高尔泰:《论美》——美是自由的象征一在《1844年经济学一哲学手稿》一书中,马克思表明,美是“人的本质的对象化”。

这一充满现代精神的见解,为我们的美学研究,指出了正确的道路。

正因为美是人的本质的对象化,所以离开了人,就没有美。

所以研究美,归根结底,也就是研究人。

美的哲学是人的哲学的一个部分,是人的哲学的深层结构,它的一切前提都是从人的哲学引伸出来的。

美是人的本质的对象化;人的本质是自由;所以美是自由的象征。

这一自上而下的三段论式,恰好表述了一个我们自下而上地得到的信念。

兹试为论说,以就正于先进。

自由是认识和把握了的必然性。

它首先是一种认识,一种意向,一种包含着目的、意识、趋向在内的主体性心理结构。

没有意向的自由是不可思议的,假如我不知道拿自己的自由怎么办,我就等于没有由由。

其次它是一种手段。

“目的通过手段和客观性相结合,并在客观性中和自由相结合。

”这种结合,也就是实践地对必然性的把握与驾驭。

所谓“必然性”,也就是客观的规律性。

在人类的自由中,它是一个被扬弃的环节。

作为一个个不断被扬弃的环节,它又是构成人类自由的要素。

所以必然性并不是自由的对立面,而是包含在自由之中。

自由是规律性和目的性的统一,统一的中介,就是人类的实践,即“手段”。

手段不是一个静止的事实,而是一种不息地运动着的力。

所以自由也不是一个静止的事实,而是一种不息地运动着的力。

这不是一种盲目的力,而是一种自觉的和有意识的力。

它所运行的方向性,也就是作为动力主体的人的目的性。

这是它与一切任何其他自然力的根本区别。

相对于这种力来说,其他的力都是必然性。

认识和把握这外在的必然性,使之成为自身运动和发展的环节,这是自由通过手段所要实现的目的。

事物的价值,根源于人的物质的和精神的需要,根源于人从满足需要的可能性的角度,对事物进行评价。

这种评价过程自始至终包含在实践和认识过程之中,表现为实践的方向性和认识的目的性。

在这个意义上,目的是被意识到了的人的需要,是主体对于价值的自觉的追求。

培根随笔《论美》读后感_读培根随笔论美有感《论美》这是一篇关于"美"的佳作,充满哲理。

"美"本身是个很广泛的问题,有内在美和外在美。

本文着重论述人应该怎样对待外在美和内在美的问题。

下面是小编为大家整理的培根随笔《论美》读后感,供大家阅读!培根随笔《论美》读后感篇1美,是一个永恒的话题。

但美的定义究竟是什么呢?是内在美重要,抑或是外在美?我本人十分赞同培根先生的观点---把美的形貌与美的德行结合起来。

只有这样,美才会放射出真正的光辉。

本人认为,外在美要建立在内在美的基础上,才能发挥它的作用。

单单只有外在美的躯体,永远都散发不了高贵的气息。

在街上往往会见到一些外貌非凡的人,衣着也十分高贵,但口中总是说出一些与他们外在身份不相符合的话语。

尽管有的年轻人具有美貌,却由于缺乏优美的修养而不配得到赞美。

一个外貌美的人可以瞬间迷倒他身边的人,但真正令人欣赏和尊重而耐看的人,是拥有能力,内涵和气质的!所以与其花时间装扮自己的外貌,不如把时间用在吸收知识,丰富自己的阅历和提高自己的内在素质上。

一个打扮并不华贵却端庄严肃而有美德的人是令人肃然起敬的。

培根随笔《论美》读后感篇2读过培根的随笔,我们可以深切感受到文艺复新时期的情况,得知培根是如何在旧的社会结构和思想体系日趋瓦解之际,致力于探讨并树立新的信念。

规范和道德。

他的散文清晰明了,很容易就能理解,文章关注现实,集中的表达了作者的人生哲学文章中运用了许多对比和欲扬先抑的写作手法,并讲述了许多人生哲理,可以让我们从中学习到很多道理,我们也可以把散文中的优美语句积累下来,丰富自己的语言,提高写作水平。

培根随笔语言凝练优美,意蕴深刻,不多的文字中,却蕴含了许多丰富的哲理,所以我们应该向培根学习,把他这种写作手法运用到我们的当中,并且学会如何用小故事来描绘出深刻的道理。

培根随笔《论美》读后感篇3培根,是英国十七世纪着名思想家、政治家和经验主义哲学家,说起他的名字,大家都会想到他的《培根随笔》。

余丹:高尔太《论美》读后余丹一口气读完高尔太同志的《论美》,禁不住浮想联翩。

对于美学流派的这一家,人们过去似乎还重视不够,因此,这次高尔太同志把他谈美学的文章结集出版,是颇值得一读的。

它的观点鲜明而独到。

唯其如此,它一定会引起不同的反响。

观点相悖者会激烈地批评它,观点相合者会热烈地赞赏它。

但不论怎样,你得承认,作者的观点是持之有故,言之成理,自成一家之言的。

熟悉当代美学史的人都知道,解放以后,我国美学界由于对美的本质看法不同,形成了四大学术流派。

一派以人的本体论作为立论的基础,认为美是主体的属性,提出美在主观的观点;一派以反映论作为立论的基础,认为美是客体的属性,提出美在客观的观点;一派以认识论和历史唯物主义作为立论的基础,提出美是主客观统一的观点;一派以实践论作为立论的基础,提出美是客观性和社会性统一的观点。

这四大学派由于对美的本质看法不同,故而对艺术本质的看法迥然有异,对美学研究的对象、任务和方法的看法也判然有别。

进入八十年代以后,这四大学派的观点各自都有所修正、补充和发展,但它们的理论框架,却基本上没有变动。

《论美》一书的作者正是上述主观论派的代表人物。

当他在五十年代初露头角时,就明确提出美是主观的观点,向当时流行的美学观提出挑战。

结果,他为此付出了昂贵的代价。

由于当时“左”的思潮的影响,出现了这样一个公式,即说美在主观就等于唯心论,唯心论就等于反动。

于是作者便被剥夺了起来论辩的权利,其后,更经历了极为坎坷的遭遇。

粉碎了“四人帮”,人们重新获得了从事认真的科学研究的条件,本书的作者也有了重新写作和发表文章的机会。

美学园地开始恢复了生机。

它再一次雄辩地说明,一个国家的科学文化事业,离开了不同学术流派之间的平等讨论和相互切磋,试图繁荣兴旺,是难以设想的。

作者曾被迫中断科研达二十一年。

从他近来发表的众多文章来看,这几年,他的思想(美学观当然包括在内)有很大的变化和发展。

然而,他认为美是主体的属性——美离不开美感这一基本观点,并没有变化。

《论美》读后感(精选多篇)第一篇:论美读后感《论美》读后感《论美》这篇文章,主要是苏格拉底与希庇阿斯关于“美是什么”这一问题进行论战,由浅入深,由具体到抽象的解释了美的定义。

读完这篇短小精悍的学术精作,我读到了苏格拉底对学问的深究,对真理的执着,读到了苏格拉底的谦逊,不耻下问的品格,读到了苏格拉底的知识何其渊博,精神世界何其丰富。

这也是我一直以来仰慕、尊敬苏格拉底这一位著名的学术大师的原因。

苏格拉底的故事一直伴随着我们的成长,教会了我们学习、做人与做事的道理。

《论美》让我第一次接触到苏格拉底的严谨的思维。

虽暂不看文章内容,就已经让我收获不少,但认真读完这一篇文章,受益匪浅这四个字用到这最合适不过了。

读完这篇文章,对于美的定义,我有了以下几点认识,同时也结合文章的内容来论述我的观点:1、美是相对的:美是需要比较的,正如文中所说“最美的猴子比起人来来说是丑的,最美的汤罐比起年青的小姐是丑的,年青的美丽小姐比起女神也是丑的”。

世间万物都是联系的,联系是事物最本质的特征,我们不能孤立的看待事物,应用联系、发展的眼光去评价、解决问题。

所以,我认为美是相对的。

2、内涵美才是我们所要追求的:如苏格拉底所说,如果一个事物在外表上显得比他实际美,它就只会是一种错觉美。

我们所要寻求的美是使事物在实际上成为美的。

所以,在我们的日常生活中要注意,我们不能只追求外表的美丽,更主要的是心灵之美,内涵之美。

3、美是复杂的:美是从古至今,人类一直所追崇的,但也是最难懂的,对于美的鉴赏又是因人而异的,我并不认为美是一件物品的永久的属性,美具有时效性,故我们不能单纯的去议论某件物品的美丑。

美是这个世界不可或缺的东西、也是我们生活中必不可少的东西,如罗丹大师所说:“生活中并不缺乏美,而是缺乏观察美的眼睛”。

美,是亘古不变的话题,人类不能停止追求美的步伐,而人类在寻求美的过程中又不能丧失人的本性,不能遗忘人类心底最美好的东西。

要谨记最美的永远不只是外表,而是内心。

纪伯伦论美理解

纪伯伦(Khalil Gibran)是一位黎巴嫩裔美国作家、诗人和哲学家,他的作品以其深刻的智慧和对人性的洞察力而闻名。

他最知名的作品之一是《先知》(The Prophet),这本书被认为是他最具代表性的作品之一。

纪伯伦的作品通常涉及人类存在、爱、友谊、自由、宗教和生活的各个方面。

他的理念在于探索人类情感、精神和内心的深度,以及对人生和世界的理解。

论及美这个话题,纪伯伦的观点通常包含以下几个要点:

●美的本质:纪伯伦认为美是一种普世的现象,存在于人类生活的方方

面面。

它不仅存在于艺术、自然和外在事物中,也体现在内心、灵魂和情感的丰富性上。

●美的主体性:他强调个人内心的美和灵魂的纯洁,认为美不仅仅是外

貌或物质上的表现,更是一个人内在品质和精神状态的反映。

●美的永恒性:纪伯伦认为美是永恒的,超越了时间和空间的限制。

他

认为美是永恒存在的,无论是在自然界、人类创造的艺术作品还是日常生活中,都能够找到它的痕迹。

●美的启示作用:纪伯伦相信美能够启发人们,激发他们内在的智慧和

潜能。

美是一种力量,可以唤起人们对生活、爱和创造力的认识和理解。

总的来说,纪伯伦对美的理解不仅停留在外在的形式或表面,更关注美的内在意义和力量。

他认为美是超越物质层面的东西,是一种与人类内心和灵魂紧密相关的体验。

论美作文600字优秀10篇论美作文议论文篇一在当下这个颜值即正义的现实社会中,高颜值的确是一项加分值,毕竟爱美之心人人皆有之,重视自身的外貌并没有什么错,而这也几乎是当下很多人所关注的话题。

但随着社会时代的不断发展,公众不知从何时开始对美的定义愈加单一狭隘,甚至被牢牢限定于可量化的模版中,而这也由此诞生了一个颇具讽刺意味的词,网红脸。

爱默生曾说,文化开启了对美的感知。

社会营造的审美取向影响着我们每一个人,也影响了我们的自我定位和自我认同。

其言信然,在这样的一个社会氛围下,当你看惯了所谓活在美颜和在鱼龙混杂的医美市场里刻出的千篇一律的时,你是否又会产生以下疑问:我们真的懂美吗?难道这就是我们所要追寻的美吗?而答案无容置疑是否定的。

那什么是美?如其所言,一目了然,绝不会是当下社会所认同的标准美女,但尽管如此,她们以自信的心态坦然接纳自身的身体,因此仍美的触动人心。

再反观被当代社会观念钳制了的女性,为了美则不达目的,陷入无限自我厌恶和反复整容的行列中,其实过于局限的标准美女脸只会让我们一味的丧失自我对美的看法与定义,甚至产生审美疲劳。

而其实我们嘴里所谓的高颜值也从来都不只是一个标准,再例如说《红楼梦》中林黛玉的瓜子脸虽楚楚动人,但与她同框时薛宝钗的银盆脸也毫不逊色。

而又正如西方油画的豪放洒脱,山水墨画的清新雅致,水粉画的温柔恬静虽然这些各有千秋,但毋庸置疑它们也都是美的象征,我们总不能用一个一成不变的标准去衡量一切,如果一切都整整齐齐,那这个世界该是多么单调,乏味?我们又将失去多少美好和意义?因此美从来都不是干篇一律,真正的美是无法被定义的,千万别被外在看法所裹挟,而,相比于容貌,气质和内涵美才应该是我们所追寻而重视的东西,因此美也不但仅只局限于表面,我们应该正确的感知美,触摸美和欣赏不同定义的美。

论美作文600字篇二生活是丰富多彩的,美也无处不在:绿草种中隐现的一朵小花,会流溢出春的妩媚;庭院前俏立的一片绿叶,会奔流着夏的浓郁;屋檐下飘落的一片红叶,透射着秋的萧瑟;悠然间飘落的一瓣雪花,又闪现出冬的冰洁。

培根《论美》的美学原则及其哲学基础解读

伯特兰·培根的论文《论美》被视为文艺复兴以来最重要的美学论著,向后世的文艺审美提供了深刻的哲学思想和文学原则。

伯特兰·培根认为,美被视为伤害他人的行为,并在他的文章中提出了三个美学原则来指导文艺创作。

第一,美表现为“同一”,即把不同看起来、有不同寓意或者创作背景的作品结合到一起,互相补充,共同组成一个完整的画面。

伯特兰·培根认为,要在作品中创造出美的感受,就需要紧密结合着各种不同的感官以及心理上和精神方面的内容,彼此相互作用,从而营造出一种全新的感受体验。

第二,美表现为“奇偶对比”,即我们通过对作品中的相反成分、形式或元素进行比较,使它们之间形成了强有力的对比,呈现出美的魅力。

培根认为,文艺创作应该以相互补充和强烈对比的方式相结合,以营造出美的感受。

第三,美表现为“隐喻”,即令观众在阅读作品时,用自己的理解和想象,来感受到作品所具有的深远的哲学意义。

伯特兰·培根认为,作家的精神思维应当以隐喻的方式表达,以便美的智性与情感在作品中内在联系起来。

总之,伯特兰·培根认为,美学原则是高于理性观念的,旨在突破自身界限,以便将文艺审美融入到人们的真实生活情景中。

伯特兰·培根的美学原则和哲学基础不仅赋予了文艺的深刻思考,也激发了许多人从事文艺审美探索的勇气和热情,它将继续影响着中国美学审美的发展历史。

朱光潜《论美》赏析摘要:一、引言1.朱光潜简介2.《论美》背景及重要性二、内容概述1.书中的主要观点2.文艺美学的探讨三、朱光潜的文艺美学思想1.美的本质2.艺术与现实的关系3.创作的自由与责任四、实例分析1.文学作品的美的体现2.艺术家的审美追求五、结论1.朱光潜的美学贡献2.对当代文艺创作的启示正文:朱光潜,我国著名的哲学家、美学家,他的著作《论美》是一部深入浅出、引人深思的文艺美学经典之作。

在这部作品中,朱光潜以平实的语言、独特的视角,对美的本质、艺术的创作与欣赏等方面进行了深入的探讨,为读者展现了一幅丰富多彩的美学画卷。

朱光潜在《论美》中提出,美是事物的本质属性,是人类对客观世界的独特认识和把握。

他强调,艺术创作不仅是表现美,更是对美的发现和挖掘。

在这一理念的指导下,朱光潜对艺术与现实的关系进行了深入剖析。

他认为,艺术并非脱离现实的空中楼阁,而是源于生活、高于生活的审美创造。

艺术家通过自己的才华和努力,将生活中的点滴之美提炼升华为艺术之美,从而使观众得以领略生活的美好。

在书中,朱光潜还谈到了创作的自由与责任。

他认为,艺术家在创作过程中应保持独立的精神品格,勇于创新,追求个性的表达。

同时,艺术家也要承担起传递真善美的责任,为社会贡献自己的智慧和力量。

这一观点在当今文艺创作中仍具有很强的现实意义。

朱光潜的《论美》中,还穿插了大量生动幽默的实例和精心筛选的经验,使得抽象的美学理论变得生动形象,易于理解。

例如,他通过分析文学作品,阐述了美的体现和艺术家的审美追求。

他指出,文学作品中的美不仅体现在故事情节、人物塑造上,更在于作者独特的审美视角和表达方式。

艺术家应努力寻找自己的审美追求,以此为引导,创作出具有个性和时代特色的作品。

总之,朱光潜的《论美》是一部具有深远影响力的美学经典。

它不仅概括了朱光潜的美学思想,也为当代文艺创作提供了有益的启示。

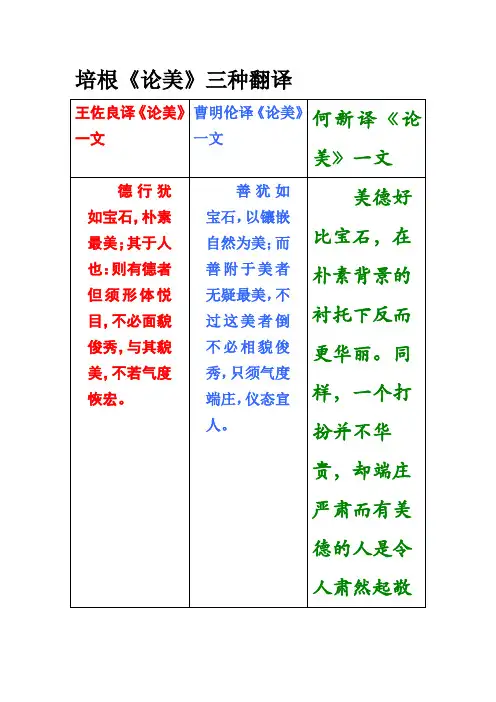

夏济安《论美》翻译对比赏析G1******* 陈海萍对于夏济安先生的翻译《论美》,如果用“信、达、雅”三个字来形容的话,无法显示其高明之处。

“得意忘形”是我对他翻译文章的真实体会。

翻译的神似但形不似、貌不似。

他将原文的意思、风格、语气全都融会贯通,然后再用地道的汉语将其翻译出来,文章行云流水般流畅。

其中,他对翻译手法的熟练运用,例如句式变换,选词炼字,词类转译,词义增补,正反译法等,使他的文章流畅,地道又具有极高的美感。

相比而言,我的翻译实在难以望其项背,主要有以下几个方面的原因:1.对于原文的理解不深刻只停留在肤浅的层次;2.中文的底蕴不深厚,对于语言的组织运用水平欠佳;3.对中英文的表达习惯及语言上的差异缺乏了解,语言的转换与衔接中出现滞梗;4.对于翻译技巧的生疏,或者是顾此失彼,无法将所有的翻译技巧融汇贯通。

我将从以下几个方面赏析夏济安先生的译文:一:句式变换英语句式与汉语句式不同在写人或者写景的时候可能句子较长,结构复杂不易理解。

而汉语句子则更多的是短小精炼。

所以通过对句子语序的调整以及将长句拆分成短句的方式,是文章更加通顺自然。

例:1 调整语序(1)Not less excellent, except for our less susceptibility in the afternoon, was the charm, last evening, of a January sunset.译文:昨日黄昏,我又观赏一次日落美景,时虽冬令正月,但景物不减春秋,只是下午人的灵智不顶清明罢了。

汉语中的习惯是将时间放于句首,并且要有施事主语,这里是“我”。

在英语的表达中,用了一个倒装的方式,时间也放在句末。

所以为了符合汉语的表达习惯,我们就将语序调整一下,先表明时间“昨日黄昏”,然后说明施事主语“我”。

我的译文中也运用了调整语序的方式,但是由于调整之后内容的衔接不到位,翻译略显晦涩。

(2)Was there no meaning in the live repose of the valley behind the mill, and which Homer or Shakespeare could not reform for me in words?译文:磨坊后面山谷安闲中有无限生机,虽荷马或莎士比亚重生,也不能将它化为文字——这里面难道没有意义吗?这句话中将“Was there no meaning”的翻译至于句末,以破折号引出来,以“这”指代前面的所有内容,是结构达到平衡。

培根随笔片段《论美》赏析培根随笔片段《论美》赏析《论美》是散文集中的一篇著名的美文。

培根在文中提到:形体之美要胜于颜色之美,而优雅行为之美又胜于形体之美。

诚然,爱美是人的天性。

无论是生活在哪个年代哪个国家的人,都在追求着美。

然而,当人们乐此不疲地使用各种方法淡妆浓抹、注重衣着、讲究发型等让“美丽”布满全身时,却可曾想到,你得到的,仅仅是瞬间的外表美,而真正能让你美丽起来的,你又得到了多少呢?!那些衣着华丽、披金戴银,却毫无真才实学,肚里空空的人;那些外表风度翩翩、英俊潇洒,而内心丑恶、言行令人不齿的人,他们是否真正等到了美呢?仅有衣着,外表的美,并不是完整的美丽。

外表的美往往是肤浅、短暂的。

你看红通通的苹果和可人的荔枝尽管有天然的美貌,但过几天,她们的美貌就开始衰变,然后就会腐烂掉。

我们人也一样。

每个人都有过一张红润的、笑容可掬的脸,但随着时间的推移,这张脸就慢慢地爬满了皱纹,青春的美丽不复存在。

外表的美总是经不起岁月的冲洗,经不起长久的凝视,只有内在的美才是永恒的。

很多其貌不扬的人,被认为是真正美的人。

音乐家贝多芬虽只是个1.6米的又矮又盲的人,但他的精神是如此崇高,他在人们心目中的形象是如此高大。

这是因为他不断地在音乐领域努力开拓,为音乐事业奋斗一生,发出了无比强大的个人艺术魅力。

还有许许多多的外表平平甚至是丑陋的人,他们都能在平凡的岗位上辛勤耕耘,为国家乃至全人类的共和事业贡献自己的光和热。

正如俄国文学家契诃夫所说的:“人,应该从知识、修养到风度、衣着,都是美丽的。

”世界上的很多事并不都是需要漂亮的人来做,相反许多事情的成败在于是否有真才实学。

当我们颂扬爱迪生、李时珍的卓越贡献时,当我们欣赏雨果、鲁讯的不朽名著时,当我们赞美乔丹、马拉多纳的高超球技时,谁又曾在意他们是否美丽呢?虽然每个人都希望“才貌双全”,然而谈何容易。

既然外表是上帝赐予我们的一个不变的事实,那么何不用自己的真才实学、勤奋努力、品德修养在别人面前展现出一个美丽的自我,展现出一个具有内在美的真实完美的自我呢?美丽,是由内而外的。

论美_初三作文_初三作文论美_初三作文范文_初三作文论美_初三作文范文_初三作文1每个人都有最美的时光,对我来说美的时光有很多,似乎是那草原上的绵羊,数不尽,看不完。

我的童年像一尾鱼儿,它只管在水中自由地游弋,不时溅出活泼的水花,当它累了便安静下去,悄悄地走了,只留下平静的池。

小时候,我一直以为有一池荷叶与荷花的夏天是用糖果换不来的,我常常在夏天里嬉闹;小时候,荷叶是我最合适的小伞,我常常拿它在雨天遮雨;小时候,荷花是我漂亮的“魔杖”,我常常用它“施魔法”。

盛夏,邀请一群要好的小伙伴们去池子里摘荷叶当小帽,采大人们还没来得及采摘的莲蓬和些许晚开又美丽的莲花。

女生总是在阳光强烈时,戴着天然的镶着绿色纹路的“小帽”,直接坐在泥土上,剥着莲子吃。

要是吃不够啊,不用着急,池里还有!。

而淘气的男孩啊,确是拿莲蓬当武器,来战斗。

吃够了莲子,我和朋友们站在可爱的田埂上。

嗅着土地散发的独有的清新气息,其间也夹杂着莲叶的清香、莲子的味道,全部都弥散在空气中,叫人忍不住多吸几口空气。

接下来的活动当然也是在这充满了清香的池子边,捉几只小虾,找寻及其稀有的蝌蚪卵,装进早已准备好的小桶里,如果没有小桶也是没有关系的,因为这里有现成的玩意儿,就是荷叶嘛!每个人都占好一个好位置,不许有别人过来,怕有人跟自己抢“猎物”。

而自己呢,也总是轻悄悄的挪动身体,用小铲子或者莲叶就这么一挑,就可以舀上来许多只小虾。

但前提是位置必须要好,最好是阴凉的地方,那儿总会有数不尽的小虾。

若几个人玩腻了或几个人捉了很多只小虾后,他们总会到其他还在捉虾而莲叶中的“猎物”寥寥无几的人边,炫耀自己的成绩。

脸上荡漾着自豪的神色,笑得眼睛眯成了缝,大喊着,“你看我的!比你的要多很多呢!”那个人看了一眼后,不服气地说“你等着,我会超过你的。

”然后头也不回地继续捉小虾了。

大家都玩累了后,一伙儿人就到自己家去,将小虾养在水缸或盆子里,逗着玩,这样可以养上三四天。

要是你伺候得好,不去瞎闹它,它不定能活上五六多天呢。