古代姓氏称谓

- 格式:ppt

- 大小:1.84 MB

- 文档页数:13

先秦姓氏字制度

先秦时期的姓氏制度是中国古代社会中一个重要的制度,它与当时的政治制度、经济关系、家族形态、社会心理、礼俗特征等方面都有着密切的联系。

先秦时期的人名称谓种类繁多,具有一套成体系的称谓系统,远比今天“姓+名”的模式要更为复杂。

总体上可以分为四个部分,即:姓、氏、名、字。

- 姓:《说文解字》解释道:“姓,人所生也。

古之神圣母感天而生子,故称天子,从女而生。

”在商周之前的母系氏族社会中,人们以同出一母的血缘关系为纽带,逐渐形成自己的族姓,如上古八姓:姬、姜、姚、嬴、姒、妘、妫、姞,全部都有“女”字。

- 氏:随着后代的繁衍和族群的壮大,本来出自同一个姓的族人又按照血缘亲疏和居住地的远近分化成许多小家族,这些家族为了与其他同姓家族相区分,开始以自己的居住地或其他标志形成了专属于某个家族的“氏”。

- 名、字:名和字上就没有那么多限制了,基本由父母或是族内的长辈自取。

例如孔子,名丘,字仲尼,其中,“丘”是名,“仲尼”是字。

先秦时期的姓氏制度在中国历史上具有重要意义,它不仅反映了当时社会的政治、经济和文化状况,也对后世的姓氏文化产生了深远的影响。

古人的姓氏与名字作者:柳士镇来源:《七彩语文·中学语文论坛》2017年第02期传说中哭倒长城的孟姜女是一位妇孺皆知的民间故事中的人物。

但是“孟姜女”这一称谓是如何构成的,其中的三个字各代表什么含义,往往容易被人们忽略。

如果简单地认为她姓孟名姜女,或是姓孟名姜的女子,那其实是一种误会。

事实上,孟姜女中的“姜”字才是她的姓,“孟”只是表示她排行老大,“女”表示她的性别。

合在一起,表示“姜家大女儿”的意思。

而要弄清这类问题,就必须了解我国古人的姓氏与名字。

我国古人的姓氏与名字都要比今人复杂。

先秦时期,同一个人有时会有好几种姓氏与名字的称谓方式,战国之后才逐渐趋于固定,到了汉代才同现在基本一致。

我国汉代之前有姓有氏,姓与氏是两个既有联系又有区别的概念。

姓是一种族号,氏是姓的分支。

《通鉴·外纪》说“姓者统其祖考之所自出,氏者别其子孙之所自分”,就概括了姓氏之间的联系与区别。

姓作为族号,它不是个别人或个别家族的称号,而是整个氏族或部落的称号。

姓的由来久远,我们从许多古姓如姜、姬、姚、嬴、姒都有“女”字偏旁,可以推测大约在母系社会中就有了姓的分别。

传说中我国远古社会的各个氏族都有不同的姓,例如黄帝是姬姓,炎帝是姜姓,少皞是风姓。

到了周代,王室及同姓封国鲁、晋、郑、卫等都是姬姓,异姓封国齐是姜姓,秦是嬴姓,楚是芈姓,宋是子姓,越是姒姓,等等。

后来由于子孙繁衍,同姓的氏族又分为若干分支散居各地,每支又有一个特殊的称号作为标志,这就是氏。

例如子是商代祖先的姓,子姓的下面又分为华氏、向氏、乐氏、鱼氏等;姬是周代祖先的姓,姬姓的下面又分为孟氏、季氏、孙氏、游氏等;姜是齐国祖先的姓,姜姓的下面又分为申氏、吕氏、许氏、纪氏、崔氏、马氏等。

姓与氏相比,前者是不变的,而后者的变化可能很大,所以顾炎武说:“氏一再传而可变,姓千万年而不变。

”例如周人以姬为姓,相传是从黄帝时延续下来的;齐人以姜为姓,相传是从炎帝时延续下来的;陈人以妫为姓,相传是从虞舜时延续下来的。

(一)姓氏在历史上相当长的一段时间,尤其是先秦时期,姓与氏是不同的。

“姓以别婚姻,氏以明贵贱。

”便是对姓氏关系的较好阐释,姓是产生于母系社会时期的氏族符号,用以分别各氏族,所以许多古老几十个的姓都是带有“女”字的,比如上古八姓,即姬、姚、妫、姒、姜、嬴、姞、妘,都是带有“女”的,后来的大多数姓都是由他们演变而来的,这些最原始的姓经过复杂的演变,最终变成了我们今天看到的姓比如黄帝的姬姓,黄帝住姬水之滨,所以以姬为姓,《史记五帝本纪》中说:“黄帝二十五子,其得姓者十四人。

”《四语》中胥臣解释说:“黄帝之子二十五宗,其得姓者十四人,为十二姓,姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、姞、儇、衣是也。

惟青阳与夷鼓同己姓。

”后来的五帝少昊、颛顼、喾、尧、舜以及夏禹、商族的祖先契、周族的祖先农神后稷等,都是黄帝的后代。

后稷承继姬姓,他的后代建立了周朝。

周初周天子姬发大封诸侯时,其中姬姓国53个。

姬姓位于《百家姓》第297位,由姬姓演支出411个姓,占《百家姓》总姓504姓的82%,再演化出来的姓氏更是数不胜数了,所以说黄帝是中华民族的祖先。

根据传统,同姓是不能结婚的,这在古代一直是被遵守的。

随着社会生产力的发展,母系氏族制度过渡到父系氏族制度,氏族制度逐渐被阶级社会制度所替代,人员越来越多且组成复杂,赐土以命氏的治理国家的方法、手段便产生了,氏是姓的分支,男子把自己的封地作为自己的氏,比如用我们熟悉的项羽,就是因为他的祖父项燕被封于项地所以才以项为氏的。

当然还有其他的方式,比如官职、职位、居住地、职业等。

例如,孔子的孔就是从其祖先孔父嘉的字而来的,有一部分屠姓是由于其从事屠宰职业而以之为氏的。

这种例子很多,不一而足。

氏的出现,记录着人类历史脚步迈进阶级社会。

在古代,男子称氏,女子称姓,由氏可以看出他的地位,由姓可以看出他的家族。

现在,一些人直接称呼先秦的人他们的姓名,这是不太对的。

在东周以后,奴隶制逐渐瓦解,礼坏乐崩,社会发生着巨大的变化,姓和氏逐渐融为一体,我们在《史记》中经常可以看到,某某某,姓某氏,姓某等,从这些表达中可以看出在当时姓氏已经融合了。

古代著名的姓氏-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:姓氏是一个人的家族遗传的姓名,反映了人们的身份和血缘关系。

在古代社会,姓氏的起源和意义与家族、血缘、社会地位密切相关。

不同的姓氏承载着不同的历史记忆和文化传承,具有重要的文化和历史意义。

姓氏在古代社会有着重要的地位和作用。

它不仅是家族成员的标识,也是人们身份和地位的象征。

古代社会以家族和血缘关系为基础组织起来,姓氏的起源和传承在一定程度上决定着个人的社会地位和命运。

古代社会的姓氏多以家族祖先的名字或居住地为基础,经过几代人的传承和发展逐渐形成。

古代中国尤其重视姓氏的传承和家族的延续,因此形成了众多著名的姓氏。

这些姓氏源远流长,承载着深厚的历史文化底蕴。

比如,以黄姓为例,黄姓是中国最常见的姓氏之一,源自上古传说中的轩辕黄帝。

黄姓在中国历史上有着重要的地位和影响力,涌现出了许多杰出的政治家、学者和文化名人。

黄姓的兴起和发展,反映了古代社会的政治、经济和文化发展的变迁。

与黄姓相似,古代还有许多其他著名的姓氏,如赵姓、李姓、王姓、刘姓等。

每个姓氏都有着自己独特的历史渊源和文化内涵,都承载着属于自己的故事和传奇。

通过对这些古代著名姓氏的研究和了解,我们不仅可以了解到古代社会的血缘关系和社会组织方式,还能深刻体会到姓氏传承对于家族、社会与文化的重要性。

综上所述,姓氏作为人们的家族遗传姓名,在古代社会具有重要的历史和文化意义。

古代著名的姓氏代表着不同家族和社会群体的文化传承和历史记忆,对于我们了解古代社会和传统文化具有重要的参考价值。

此篇文章将介绍古代著名的姓氏及其起源和意义,进一步探讨姓氏传承对于现代社会的影响和启示。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:在本文中,将会按照以下结构对古代著名的姓氏进行介绍和分析。

首先,将在引言部分概述本文的主题和目标。

介绍古代著名的姓氏在文化历史中的重要性,以及为什么我们需要对其进行研究和了解。

接下来,正文部分将分为几个小节。

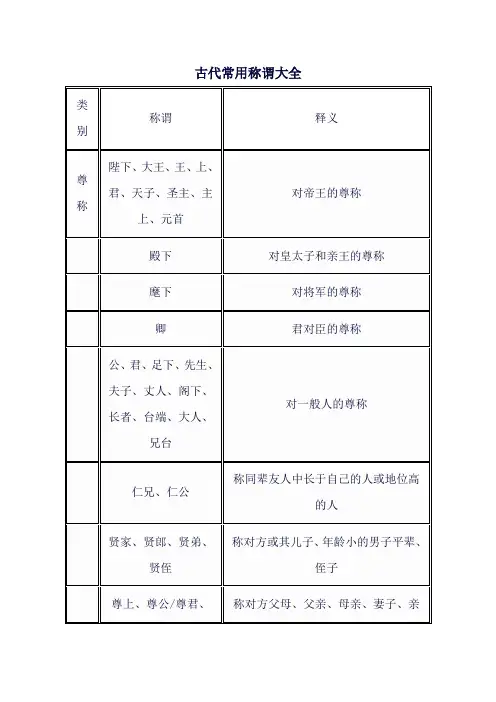

你知道吗——古今称谓 姓氏:“姓”代表氏族的血统,起源于母系社会,称为族姓,是为了区分血缘,防止血缘婚配而发明的相应识别标志。“氏”是古代贵族标志与宗族系统的称号,“氏”为“姓”的支系,表示功勋和地位。先秦时期,女子称姓,男子称氏。秦始皇统一中国后,姓氏便开始合而为一,由于形式固定下来,子孙可以永久使用,便于形成一脉相传的家族,血统源流线索从此变得更为清晰。 名:婴儿出生三个月后由父亲取名,商代人的名当时崇尚以天干为名:太乙,成汤(天乙),太丁,盘庚;魏晋南北朝人自命清高,玄学盛行,起名讲究高雅。如盛行以“之”命名:王羲之子献之,孙静之、桢之;南北朝佛教盛行,取佛僧名成了时髦:僧佑、僧护、僧智、梵童、摩诃;唐宋时,道炽一时,僧也极红。以金、木、水、火、土五行命名成了时尚;唐宋后,取复名多起来,皇帝除外,因单名易于避讳。宋以后,尤其明清,字辈谱命名法最盛行。古代的女子有姓无名,在家只有小名、乳名,对外则称某某氏。近现代人们的命名同样带有强烈的时代色彩,民国年间多崇尚洋名,叫玛丽、海伦、彼德、约翰、汤姆的很多。在文革期间,人们起名青睐红、建、卫、忠、青等字。而到了现在,人们倾向于朦胧、洋名、多字名,希望在名字中充分体现个性。人们对皇帝或尊长是不能直呼或直书其名的,否则就有因犯讳而坐牢甚至丢脑袋的危险。避讳常见的方法是用意义相同或相近的别的字来代替要避讳的字。 字:“男子二十冠而字”,“女子十五笄而字”,就是说不管男女,只有到了成年才取字,取字的目的是为了让人尊重他,供他人称呼。一般人尤其是同辈和属下只许称尊长的字而不能直呼其名。同义反复(诸葛亮字孔明、陶渊明字元亮)反义相对;曾点(小黑也)字子晳;连义推想:赵云字子龙(云从龙) 号:号也叫别称、别字、别号。名、字是由尊长代取,而号则不同,号初为自取,称自号;后来,才有别人送上的称号,称尊号、雅号等。 自号:自号就是自己为自己所取的号。古人的自号,一般都有寓意在内。以居住地环境自号:如陶潜,自号五柳先生。李白自幼生活在四川青莲乡,故自号青莲居士。苏轼,自号东坡居士。陆游,号龟堂。辛弃疾号称稼轩居士。以旨趣抱负自号:杜甫,自号少陵野老,“一万卷书,一千卷古金石文,一张琴,一局棋,一壶酒,一老翁”——“六一居士”是欧阳修晚年的自号。有些人还以生辰年龄、文学意境、形貌特征,甚至惊人之语自号。唐寅自号江南第一风流才子 赠号:以其轶事特征为号。如李白,人称谪仙人。以官职、任所或出生地为号。王安石称王临川;杜工部(杜甫),贾长沙(贾谊);王右军(王羲之);汤显祖称汤临川;康有为,广东南海人,称康南海;孔融,曾任北海太守,人称孔北海;顾炎武,江苏昆山亭林镇人,人称顾亭林。以封爵、谥号为号。诸葛亮封武乡侯,人称武侯;司马光,封温国公,岳飞,谥号武穆。 谥号:我国古代,帝王、诸侯、大臣等具有一定地位的人死去之后, 根据他们的生平事迹与品德修养,评定褒贬,而给予一个寓含善意评价、带有评判性质的称号,并相沿成为制度,这种制度称为谥法,所给予的称号名为谥号。谥号有帝王之谥,由礼官议上;有臣属之谥,由朝廷赐与;还有私谥,是门徒弟子或是乡里、亲朋为其师友上的谥号。上谥——表扬类的谥号:“文”,表示具有“经纬天地”的才能或“道德博厚”、“勤学好问”的品德;“康”表示“安乐抚民”;“平”表示“布纲治纪”。 下谥——批评类的谥号:“炀”表示“好内远礼”, 好祭鬼怪曰灵,“厉”表示“暴慢无亲”、“杀戮无辜”,“荒”表示“好乐怠政”、“外内从乱”等。中谥——为同情类的谥号:“愍”表示“在国遭忧”,“在国逢难”,“怀”表示“慈仁短折”。 绰号:也称诨名、混号、诨号,它和别号、斋号的初级性区别,似在于几乎全部为他人所取,然后得到公认,使用性完全不取决于担当者本人的意愿。而任何一个绰号在获得多数人认可之前,又几乎全部是通过口耳相传的途径传播,这与别号、斋号的发生与流传照例都依赖文字自署、又多借助作品的方式,形成中级性区别。绰号并非全是轻薄子之互相品目。有些绰号是公论所赠的美号,是人民爱戴绰号担当者的口碑。绰号又是讨伐邪恶、嘲讽奸佞的口诛之剑。 庙号:庙号始于西汉,止于清朝,是封建皇帝死后,在太庙立室奉祀时追尊的名号。隋以前,并不是每一个皇帝都有庙号,因为按照典制,只有文治武功和德行卓著者方可入庙奉祀。唐以后,每个皇帝才都有了庙号。追尊的庙号常用“祖”字或“宗”字。开国皇帝一般被称为“太祖”或“高祖”, 开国皇帝之后的嗣君一般称为“宗” ,但也有例外。 年号:年号是封建皇帝纪年的名号,由西汉武帝首创,他的第一个年号为“建元”。以后每个朝代的每一个新君即位,必须改变年号,叫做改元。明朝以前,封建皇帝每遇军国大事或重大祥瑞灾异,常常改元。明朝自第一代皇帝朱元璋开始,包括明、清两代,每一个皇帝不论在位时间长短,只用一个年号,如明太祖只用洪武,清高宗只用乾隆。 尊号:尊号是为皇帝加的全由尊崇褒美之词组成的特殊称号。或生前所上,或死后追加。追加者亦可视为谥号。尊号一般认为产生于唐代。尊号开始时,字数尚少,越到后来,尊号越长,如清乾隆皇帝全部称号为“高宗法天隆运、至诚先觉、体元立极、敷文奋武、钦明孝慈、神圣纯皇帝”。 帝后也可有尊号,后来称作徽号。 陵号:帝王身后,一般要立三号:谥号、庙号、陵号。谥号并非君王独有,上了秩品的公卿及入品的夫人都有,但皇帝的谥号里一定有“皇帝”二字。庙号、陵号则为皇帝专有,这是皇家的祖先祭祀和葬仪。 唐代以前对殁世的帝王简称谥号,不称庙号;唐代以后由于尊号的出现,尊号、谥号加在一起很长,不便称呼,所以又改称庙号。到了明清两代,因为每个皇帝只有一个年号(明英宗除外),所以明清两代的皇帝习惯上常称他们的年号。称年号的皇帝生前也可以称呼,故而若康熙和乾隆皇帝在世时,称他们为“康熙帝”、“乾隆爷”,那就不能说是错误的,但如称他们为“圣祖”(康熙庙号)和“高宗”(乾隆庙号),就不对了。 1 :称谓前加 “令”“贤”“仁”等表示对他人尊称 令尊:---别人的父亲 令堂:---别人的母亲 令爱:---别人家的女儿 令兄:---别人家的兄长 令婿:---别人家的女婿 令郎:---别人家的儿子 令妹:---别人家的妹妹 令正:---别人的妻子 府上:---别人的庭院 跨灶: ---别人贤能的儿子 高足: ---别人的学生 2:其他别称:

第四讲中国古代的称谓•宋人黄彻《碧溪诗话》深感《左传》人名变化之繁杂而感慨道:“千变万状,有一人称目至数次异者:族氏、名字、爵邑、号谥,皆密布其中。

”•西周的姜尚,又叫吕尚、姜牙、姜子牙、姜太公、太公望、吕渭。

第一节姓与氏•一、上古的姓•每个以母系血统为纽带的氏族都必须有一个有别于其他氏族的称呼。

这就是“姓”。

•《说文解字》:“姓,人所生也……因生以为姓。

从女、生,生亦声。

”•郑樵《通志²氏族略序》:“女生为姓,故姓之字多从女,如姬、姜、嬴、姒(sì)、妫(guī)、姞(jí)、妘(yún)、婤(zhōu)、嫪(lào)……之类皆是也。

”•顾炎武《日知录》卷23:“言姓者本于五帝,见于春秋者,得二十有二。

”子、风、己、任、祁、芈(mǐ)、曹、董、偃、归、曼、熊、隗(wěi)、漆、允。

姓的作用•《白虎通²姓名》:人所以有姓者何?所以崇恩爱,厚亲亲,远禽兽,别婚姻也。

故纪世别类,使生相爱死相哀,同姓不得相娶者,皆为重人伦也。

•明血缘、别婚姻。

二、姓氏的区别•宋代史学家刘恕《通鉴外纪》:“姓者,统其祖考之所自出;氏者,别其子孙之所自分。

”•清段玉裁《说文解字注²氏》:“姓者,统于上者也;氏者,别于下者也。

”•《左传²隐公八年》孔疏:“姓者,生也。

以此为祖,令之相生,虽下及百世,而此姓不改;族者,属也。

与其子孙共相连属,其旁支别属则各自立氏。

”•顾炎武则在《原姓》中从另一种角度给了很恰当的区分:“氏焉者,所以为男别也;姓焉者,所以为女坊也。

”1、氏的作用•氏的作用是别贵贱,是贵族男子身份地位的标志。

•《白虎通²姓名》:“所以有氏者何?所以贵功德,贱伎力。

或氏其官,或氏其事,闻其氏即可知其德,所以勉人为善也。

”•春秋时代,贵族通常以祖父的名号(如名、字、谥、封邑等)为氏。

2、氏的来源•《风俗通义》记载:“或氏于号,或氏于谥,或氏于爵,或氏于国,或氏于官,或氏于字,或氏于居,或氏于事,或氏于职。

第一章姓氏名字说到称谓,首谈姓氏名字。

姓氏名字,是中国人最基本的称谓,而这四个字在古代,则表示四个不同的称谓范围。

一、姓拆字就可看出,姓是从女从生,《白虎通义•姓名》载:“姓者,生也”,这说的古老的母系社会,现在我们都随爸爸姓,姓字却已经不会再改成“甥”了。

但是,母系文明在姓这一点上还是蛛丝马迹的遗留,先秦最古的一批姓,都是带偏旁“女”的,例如姜、姬、嬴等。

姓的作用,以《白虎通义》的解释就能说清楚:“人所以有姓名何?所以崇恩爱,厚亲亲,别婚姻也”。

即姓是表示亲缘关系、区别婚姻可否的标志。

上古人口少,生活范围狭窄,古代人又十分聪慧地发现了近亲通婚的遗传学弊病。

而姓作为“从女从生”的血缘区分标志,就产生了“同姓不婚”的规矩,用以“别婚姻”。

二、氏(上)在今天的日常生活中,“姓氏”与“姓”几乎已经完全是一码事了,但是在文明之初,“姓”与“氏”确实几乎完全分开的,不能混用。

前面说了,姓是母系社会时区别于不同血缘的标志。

基本上也就是部落的标志,部落发展为较大规模的聚落,人的生产能力在提高、迁徙的范围在不断扩大,之后进入父系社会。

原来一个妈妈的孩子有了不同的发展,大孩子到了海边,搞起了渔业;小儿子在平原搞起了养殖业;就是在一个部落里的孩子,也有强力的和窝囊的,这么着,同姓之间因为生产力发展,财富地位开始分化,需要另行区分,因此有了氏。

《说文解字•氏》中说:“姓者,统于上者也;氏者,别于下者也”。

这是说,“姓”用来别婚姻,而“氏”用来别贵贱。

由此可见,姓与氏,原来表达的是不同的含义。

先秦时期,古人一直是分开使用,严格区别,自秦开始,姓氏才合二为一。

这也是在先秦典籍里那些人物的名字在今天看来很奇怪的原因之一。

比如,“庆父不死,鲁难未已”中的“庆父”,又叫“仲庆父”,他的后代却叫“孟孙氏”;司马迁在《史记•周本纪》中对周文王祖父、父亲的记载是:“古公卒,季历立,是为公季”,祖父是“古公”,父亲却叫“季历”;而周文王可考证的儿子有17个:伯邑考、武王发、管叔鲜、周公旦、召公奭、蔡叔度、曹叔振铎、郕叔武、霍叔处、康叔封、聃季载、郧叔武、毛叔郑、毕公高、郇叔葡、伯廖、虞仲。