全国布病流行概况

- 格式:ppt

- 大小:1.50 MB

- 文档页数:42

【tips】本文由王教授精心编辑整理,学知识,要抓紧!

布鲁菌病的流行病学介绍

本病全球分布,每年上报WHO的病例数愈50万。

地中海地区、亚洲及中南美洲为高发地区。

国内多见于内蒙、东北、西北等特区,全国104个疫区均达到基本控制标准,但90年代以来,散发病例以30%~50%的速度增加,个别地区还发生暴发流行。

㈠传染源羊在国内为主要传染源,其次为牛和猪。

这些家畜得本病后,早期往往导致流产或死胎,其阴道分泌物特别具传染性,其皮毛、各脏器、胎盘、羊水、胎畜、乳汁、尿液也常染菌医学|教育网搜集整理。

病畜乳汁中带菌较多,排菌可达数月至数年之久。

㈡传染途径在国内牧民接羔为主要传染途径,兽医为病畜接生也极易感染。

此外,剥牛羊皮、剪打羊毛、挤乳、切病毒肉、屠宰病畜、儿童玩羊等均可受染,病菌从接触处的破损皮肤进入人体。

实验室工作人员常可由皮肤、粘膜感染细菌。

进食染菌的生乳、乳制品和未煮沸病畜肉类时,病菌可自消化道进入体内。

此外,病菌也可通过呼吸道粘膜、眼结膜和性器官粘膜而发生感染。

㈢易感人群人群对布鲁菌普遍易感,青壮年男性由于职业关系,其发病率高于女性。

国内以特区牧民的感染率最高,多发生于春未夏初或夏秋之间,乃与羊的产羔季节有关。

患病后有一定的免疫力,但再感染者并不太少见。

布病防治工作总结布病,亦称为“牛皮癣病”或“野牛皮癣病”,是一种由布鲁氏菌引起的传染病,主要通过家畜传播给人类。

近年来,布病在我国得到了广泛的关注和重视。

为了有效预防和控制这一疾病的传播,各级卫生部门积极开展布病防治工作。

本文将对我国的布病防治工作进行总结和分析。

一、布病的流行状况布病是一种全球性的传染病,我国也不例外。

根据卫生部门的统计数据显示,我国各地区都存在布病病例报告。

特别是农村地区和牧民群体中,由于其与家畜的密切接触,布病的发病率较高。

据统计,我国每年布病感染者大约有数千人,并且还有未被及时报告的病例存在。

因此,针对布病的防治工作具有重要的现实意义。

二、布病的传播途径布病主要通过家畜传播给人类,其中以牛、猪和羊为主要传染源。

人类在接触感染了布鲁氏菌的家畜或其分泌物时,容易被布鲁氏菌传染。

此外,食用不完全加热的生肉、未经消毒的牛奶或乳制品,也可能是人类感染布病的途径之一。

因此,布病的防治重点是要控制病源动物的感染,并做好食品安全的管理工作。

三、布病的防治措施1. 加强布病的监测与报告:建立健全布病的监测和报告体系,及时掌握病情和疫情信息,为科学制定防治策略提供依据。

2. 提高兽医技术水平:加强兽医队伍的培训和技术交流,提高兽医人员的诊断和防治能力,确保能够及时准确地诊断和处理布病病例。

3. 做好农村环境卫生管理:加强农村环境的卫生管理,定期清理畜舍和周边环境,防止病原菌的滋生和传播。

4. 强化饮食安全管理:加强食品安全监管,规范农民的养殖和饲养行为,做到养殖场和食品加工环节的全程监管,确保食品不受布鲁氏菌污染。

5. 加强宣教工作:通过各种渠道,向公众普及布病的防治知识,提高人们对布病的认识和防范意识,促进公众健康。

四、布病防治工作的现状和问题我国在布病防治工作方面取得了一定的成绩,但仍存在一些问题亟待解决。

1. 基层控制能力有待提升:目前,基层卫生机构在布病防治工作中的力量较为薄弱,人力、物力和财力不足,导致病例的及时报告和防控工作的不到位。

2020年中国布鲁氏菌病发病数量、死亡人数、疫苗研究进展及防控措施「图」一、布鲁氏菌病概述布鲁氏菌病,简称布病,是由布鲁氏菌引起的一种人兽共患传染病,以发热和流产为主要特征,流行于170多个国家和地区,对畜牧业发展和人畜健康构成较大威胁,我国将其列为二类动物疫病。

基于社会经济水平的提升,牲畜养殖规模越来越大,产品流通日渐频繁,很多农户为了提高经济收入,大量养殖畜禽,但基于养殖技术、条件等方面的限制,导致人畜共患疾病的发生率不断提升,不仅影响养殖业经济,对牲畜和人体健康造成的危害极大。

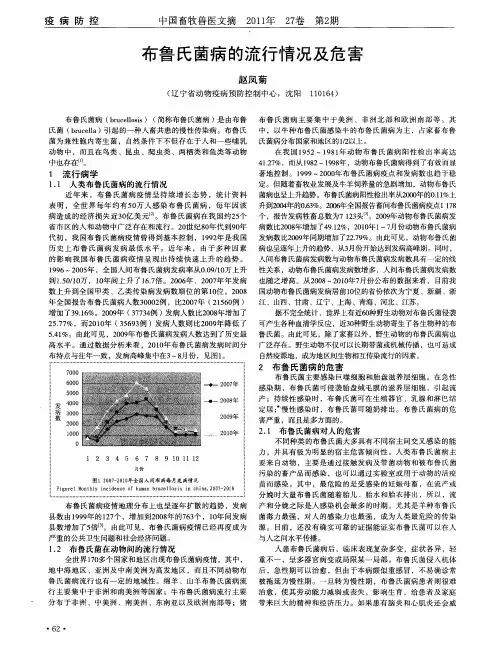

布鲁氏菌病的发病原因主要由环境因素和人为因素组成:布鲁氏菌病发病原因资料来源:华经产业研究院整理二、布鲁氏菌病发病数量及死亡情况2020年1-8月中国布鲁氏菌病发病数量为35112例,死亡人数为1人;2019年中国布鲁氏菌病发病数量为44036例,死亡人数为1人。

2010-2020年8月中国布鲁氏菌病发病数量统计图数据来源:疾病预防控制局,华经产业研究院整理2010-2020年8月中国布鲁氏菌病死亡人数统计图数据来源:疾病预防控制局,华经产业研究院整理2019年中国布鲁氏菌病发病率为3.1532/10万,死亡率为0.0001/10万;2018年中国布鲁氏菌病发病率为2.7318/10万。

2015-2019年中国布鲁氏菌病发病率走势图数据来源:疾病预防控制局,华经产业研究院整理2015-2019年中国布鲁氏菌病死亡率走势图数据来源:疾病预防控制局,华经产业研究院整理更多内容相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国布病疫苗行业市场调查研究及投资前景预测报告》三、布鲁氏菌病疫苗研究进展布鲁氏菌疫苗的研究最早开始于20世纪,早期曾使用灭活疫苗用于人和动物的布病防控,后被免疫效果更好的弱毒疫苗取代。

至今,尚无国际认可的针对人类的布病疫苗,很多国家对人类使用疫苗免疫存在异议。

目前对于动物布病的防控,主要使用的是弱毒活疫苗。

摘要:布鲁氏菌病是由革兰氏阴性球菌布鲁氏菌经过多途径侵入机体,引起的人畜共患变态反应性传染病。

目前全世界约170多个国家先后报道布鲁氏菌病的人畜流行情况。

当前我国布鲁氏菌病感染率有上升趋势,鉴于目前疫情防控形势,本文从国内布鲁氏菌病的人间、畜间流行情况、发病机制、临床表现,诊断技术的比较及免疫疫苗的简介,防控措施等方面介绍了我国布鲁氏菌病研究现状,面对这种危险性与挑战性并存的疾病,从源头阻断传播、构建综合防控协调机制等措施保障人类、动物和环境的可持续健康发展提供了依据。

关键词:布鲁氏菌病;国内现状;发病机制;临床诊断;防控技术;防控措施布鲁氏菌病在我国流行现状及防控措施洛桑江白(西藏自治区兽医生物药品制造厂拉萨850000)doi:10.3969/j.issn.1008-4754.2023.11.001收稿日期:2023-06-14疾病防治布鲁氏菌病是由革兰氏阴性球菌布鲁氏菌经过多途径侵入机体,引起人畜共患变态反应性传染病。

最早关于布鲁氏菌病的记录在公元前4世纪,随后在公元79年结合考古研究,在古老的山羊标本里发现布鲁氏菌病,直到1859年,英国陆军医生Jeffery Marston从医学角度分析了该病,1887年由英国军医Bruce首次分离到本病病原体[1],将其命名为“布鲁氏菌”。

之后随着研究的深入,布鲁氏菌病在全世界广泛流行,且尼日利亚、印度、巴西、巴基斯坦、中国等发展中国家多见,我国将其列为乙类法定传染病。

布鲁氏菌病可引起牲畜中晚期流产、宫内胎儿死亡或早产,后代生育能力弱等对哺乳动物造成很大影响[2]。

患者可出现反复高热、肌痛、发冷、关节痛、体重减轻等症状。

该病几乎会影响人体的每一个器官和系统,且流行率一直在波动,该病已成为流行最广泛的人畜共患病,目前尚未有下降的趋势。

因此,综合防控研究对人群及牲畜健康发展非常重要。

1国内流行现状牛羊布鲁氏菌病的危害主要是流产,繁殖受到影响等,对农业生产影响较大。

76我国布病流行现状及问题浅析龙 霏,马继飞,赵博兰,王春艳(保定市疾病预防控制中心,河北 保定 071000)摘 要:布鲁氏菌病(Brucellosis,简称“布病”)是由布鲁氏菌属细菌侵入机体,能引起严重危害的人畜共患传染病。

布病疫情在全球呈反弹趋势,我国尤其严重。

我国布病的流行地域在不断改变,每年都有复发地和新发地的相关报道,作者综述了布病的研究现状及其流行趋势,探讨布病综合防控面临的主要问题。

关键词:布病;流行现状;入侵机体;传染病中图分类号:F224 文献标识码:A作者简介:龙霏,女,生于1981年,汉族,河北武安人,学士学位,主管技师,研究方向:疾病防控。

布鲁氏菌病(布病)是一种由布鲁氏菌引起的严重危害人们健康的人畜共患传染病,同时世界动物卫生组织(OIE)将其列为多种动物共患病,已被中国列为二类动物疫病[1]。

传染源主要是病畜,病畜可长期带菌,对人类健康带来威胁。

由于布鲁氏菌细胞内外都可以寄生,且对巨噬细胞的复制小体内环境的适应,抗菌药物很难将其杀死,导致布病治疗难度大且复发率高[2]。

因此加大对布鲁氏菌病的研究和综合防控具有重要意义。

1 布鲁氏菌基本特征布鲁氏菌(Brucella)简称布氏菌,是兼性胞内寄生的革兰氏阴性球杆菌或短杆菌,大小为0.6~1.5×0.5~0.7μm,无鞭毛,无孢子和荚膜,不形成芽孢,不产生外毒素。

是在厌氧条件下不生长的需氧菌。

布氏菌的细胞膜是一个三层膜的结构,最外层膜含有脂多糖、磷脂层和蛋白质[3]。

根据脂多糖是否含有O 链,可将布氏菌分为粗糙型(rough,R)和光滑型(smooth,S)两种。

布鲁氏菌属分为羊种、犬种、猪种、牛种、沙林鼠种和绵羊附睾种6种。

不同种类的布氏菌的致病力也不相同。

在我国流行的主要是羊、牛和猪种,其中羊种最为多见,病情较重,且并发症较多。

布氏菌侵袭力强,可通过呼吸道和消化道感染,也可以通过皮肤、黏膜直接接触感染。

由于布鲁氏菌具有高致病性和快速雾化的特性,羊种、牛种和猪种布鲁氏菌被美国疾病预防控制中心(CDC)列为潜在的生物武器。