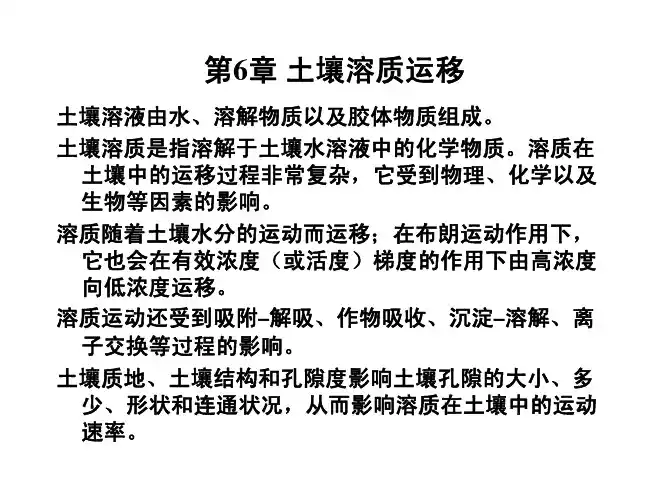

第6章 土壤溶质与溶质运移

- 格式:pdf

- 大小:436.46 KB

- 文档页数:56

土壤学试题与答案一按章节复习第一章绪论一、填空1.德国化学家李比希创立了(矿质营养)学说和归还学说,为植物营养和施肥奠定了理论基础。

2.土壤形成的五大自然因素是(母质)、(气候)、(生物)、(地形)和时间。

3.发育完全的自然土壤剖面至少有(表土层)、(淀积层)和母质层三个层次。

4.土壤圈处于(岩石圈)、(大气圈)、(生物圈)、(水圈)的中心部位,是它们相互间进行物质,能量交换和转换的枢纽。

5.土壤四大肥力因素是指(水分)、(养分)、(空气)和(热量)。

6.土壤肥力按成因可分为(自然肥力)、(人工肥力);按有效性可分为(有效肥力)、(潜在肥力)二、判断题1.(√)没有生物,土壤就不能形成。

2.(×)土壤三相物质组成,以固相的矿物质最重要。

3.(×)土壤在地球表面是连续分布的。

4.(×)土壤的四大肥力因素中,以养分含量多少最重要。

5.(×)一般说来,砂性土壤的肥力比粘性土壤要高,所以农民比较喜欢砂性土壤。

6.(√)在已开垦的土壤上自然肥力和人工肥力紧密结合在一起,分不出哪是自然肥力,哪是人工能力。

三、名词解释1. 土壤:是具有肥力特性因而能生产植物收获物的地球陆地疏松表层。

2. 土壤肥力:土壤能适时地供给并协调植物生长所需的水、肥、气、热、固着条件和无毒害物质的能力。

3. 土壤剖面:在野外观察和研究土壤时,从地面垂直向下直到母质挖一断面。

四、简答题1. 土壤在农业生产和自然环境中有那些重要作用?(1)土壤是植物生长繁育和生物生产的基地,是农业的基本生产资料。

(2)土壤耕作是农业生产中的重要环节。

(3)土壤是农业生产中各项技术措施的基础。

(4)土壤是农业生态系统的重要组成部分。

2. 土壤是由哪些物质组成的?土壤和土壤肥力的概念是什么?土壤是由固体、液体和气体三相物质组成的疏松多孔体。

3. 简述“矿质营养学说”和“归还学说”。

矿质营养学说:土壤中矿物质是一切绿色植物唯一的养料,厩肥及其它有机肥料对于植物生长所起的作用,并不是其中所含的有机质,而是由于这些有机质在分解时形成的矿物质。

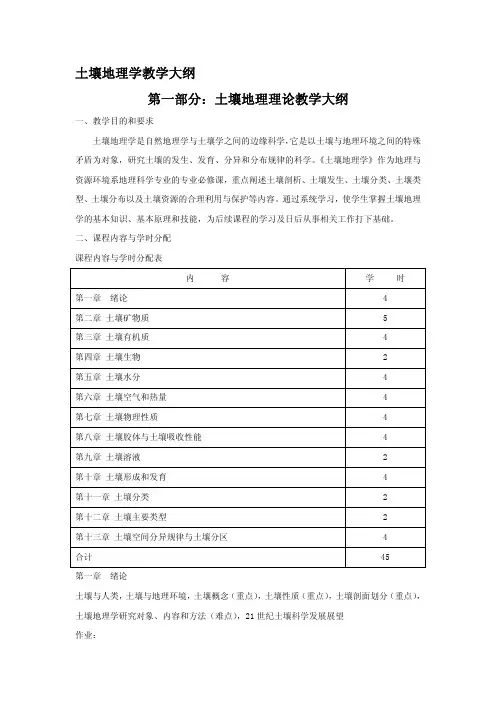

土壤地理学教学大纲第一部分:土壤地理理论教学大纲一、教学目的和要求土壤地理学是自然地理学与土壤学之间的边缘科学,它是以土壤与地理环境之间的特殊矛盾为对象,研究土壤的发生、发育、分异和分布规律的科学。

《土壤地理学》作为地理与资源环境系地理科学专业的专业必修课,重点阐述土壤剖析、土壤发生、土壤分类、土壤类型、土壤分布以及土壤资源的合理利用与保护等内容。

通过系统学习,使学生掌握土壤地理学的基本知识、基本原理和技能,为后续课程的学习及日后从事相关工作打下基础。

二、课程内容与学时分配课程内容与学时分配表内 容 学 时第一章 绪论 4第二章 土壤矿物质 5第三章 土壤有机质 4第四章 土壤生物 2第五章 土壤水分 4第六章 土壤空气和热量 4第七章 土壤物理性质 4第八章 土壤胶体与土壤吸收性能 4第九章 土壤溶液 2第十章 土壤形成和发育 4第十一章 土壤分类 2第十二章 土壤主要类型 2第十三章 土壤空间分异规律与土壤分区 4合计 45第一章 绪论土壤与人类,土壤与地理环境,土壤概念(重点),土壤性质(重点),土壤剖面划分(重点),土壤地理学研究对象、内容和方法(难点),21世纪土壤科学发展展望作业:1.人类应该以什么样的态度来看待和利用土壤?2.怎样理解土壤在地理环境中的地位和作用,以及土壤和人的关系?3.试从地理环境要素相互联系、相互作用的角度证明地理圈中包含着土壤圈。

4.请亲自观察校园绿地或者附近农田林地,选择一个具体的单个土体,运用所学的知识阐述土壤是一个开放系统,并说明该土壤开放系统中的主导物质能量迁移转化过程。

第二章 土壤矿物质土壤矿物质的来源和组成,土壤原生矿物,土壤矿物质形成与转化(难点、重点),土壤次生矿物(重点),土壤矿物质地理分布作业:1.土壤的基本组成是什么?如何看待它们之间的关系?2.试分析地壳和土壤中元素组成的异同点。

3. 试说明土壤次生粘土矿物的构造特征和共同特性。

4. 如何确定土体硅铁铝率与迁移系数,阐述其土壤地理意义。

土壤溶质运移模型土壤溶质运移模型是研究土壤中溶质迁移、分布和转化的数学模型,它在农业、环境科学等领域发挥着重要作用。

本文将介绍土壤溶质运移模型的基本原理、应用领域以及相关研究进展。

一、基本原理土壤溶质运移模型的基本原理是利用数学方程描述土壤中溶质的输运过程。

这些方程通常是基于质量守恒定律和动量守恒定律建立的,考虑到土壤水分运动、扩散、吸附、降解等因素。

通过解析或数值计算方法,可以模拟出溶质在土壤中的分布、迁移和转化规律。

二、应用领域土壤溶质运移模型在农业、环境科学等领域得到了广泛应用。

在农业方面,它可以用于评估农药、化肥等农业投入品对土壤和水体的污染风险,指导农田管理措施的制定。

在环境科学领域,土壤溶质运移模型可以用于预测地下水中污染物的传输速率和范围,提供科学依据用于地下水保护和污染防治。

三、研究进展近年来,土壤溶质运移模型研究取得了许多进展。

一方面,模型的建立变得更加精确,考虑到了更多土壤特性、水力参数和垂直流动等因素。

另一方面,模型的应用范围也得到了拓展,可以模拟多种污染物在土壤中的行为。

此外,随着计算机技术的发展,模型的计算效率和准确性也得到了提高。

土壤溶质运移模型是研究土壤中溶质迁移、分布和转化的重要工具,它可以有效预测土壤污染的风险和影响范围。

在实际应用中,我们需要根据具体情况选择适用的模型,并结合实地调查和实验数据对模型进行参数校正。

随着模型不断完善和发展,相信它将在农业和环境科学的实践中发挥更大的作用。

注意:本文所涉内容仅用于描述土壤溶质运移模型的基本原理、应用领域和研究进展,禁止进行商业化宣传、联系方式公布及其他与主题无关的内容。

请根据需要自行进行补充和修改,以满足具体需求。

植物根部细胞表面吸附的阳离子、阴离子与土壤溶液中阳离子、阴离子发生交换的过程就叫交换吸附根部之所以能够进行交换吸附,是由于根部细胞膜的表面有阴、阳两种离子,其中主要是H+和HCO-3,这些离子主要是由呼吸作用放出的CO2和H2O生成的H2CO3所离解出来的。

H+和HCO-3能够迅速地分别与周围溶液中的阳离子和阴离子进行交换吸附,盐类离子就被吸附在细胞的表面上。

这种吸附是不需要能量的,而且吸附的速度很快。

1、将离子吸附在根部细胞表面:主要通过交换吸附进行。

所谓交换吸附是指根部细胞表面的正负离子(主要是细胞呼吸形成的CO2和H2O生成H2CO3再解离出的H+和HCO3-)与土壤中的正负离子进行交换,从而将土壤中的离子吸附到根部细胞表面的过程。

在根部细胞表面,这种吸附与解吸附的交换过程是不断在进行着的。

具体又分成三种情形:①土壤中的离子少部分存在于土壤溶液中,可迅速通过交换吸附被植物根部细胞表面吸附,该过程速度很快且与温度无关。

根部细胞表面吸附层形成单分子层吸附即达极限。

②土壤中的大部分离子被土壤颗粒所吸附。

根部细胞对这部分离子的交换吸附通过两种方式进行:一是通过土壤溶液间接进行。

土壤溶液在此充当“媒介”作用;二是通过直接交换或接触交换(contact exchange)进行。

这种方式要求根部与土壤颗粒的距离小于根部及土壤颗粒各自所吸附离子振动空间的直径的总和。

在这种情况下,植物根部所吸附的正负离子即可与土壤颗粒所吸附的正负离子进行直接交换。

土壤溶质迁移基本特征第三章土壤水分运动参数确定方法随着土壤水分运动定量研究的深入,数学模型已广泛被用于土壤水分运动的模拟计算,而计算精度很大程度上取决于土壤水分运动参数的准确性。

因此准确估计土壤水分运动参数成为一项基础]:作。

多年来国内外学者通过大量的理论分析和实验验证,提出了多种确定土壤水分运动参数的方法,概括起来主要有两大类,即直接测定法和间接推求法。

两种方法各具特点和优势,但总的研究趋势是寻求利用简单实验获得土壤水分运动参数的方法。

土壤中反应溶质运移的对流—弥散模型及其解析解土壤是地球上最重要的自然资源之一,它对于生态环境和农业生产都具有不可替代的作用。

但是,随着人类活动的不断加剧和气候变化的影响,土壤污染问题已经日益严重。

因此,研究土壤中污染物的迁移和转化规律具有重要意义。

本文将介绍土壤中反应溶质运移的对流—弥散模型及其解析解。

1.模型的假设和基本方程对于土壤中反应溶质的运移,我们可以采用对流—弥散模型进行描述。

该模型主要假设:1)土壤介质是均质、各向同性的;2)外场中的污染物浓度为恒定的;3)污染物的分布仅与时间和空间坐标有关,而与物质的特性无关。

在该假设下,可以得到以下模型方程:(1)对流项:∂C/∂t+u∂C/∂x,其中u为流速;(2)弥散项:D∂^2C/∂x^2,其中D为溶质扩散系数;(3)反应项:-kC,其中k为反应速率常数,C为污染物浓度。

将上述三项相加,得到土壤中反应溶质的运移方程:∂C/∂t+u∂C/∂x=D∂^2C/∂x^2-kC2.求解过程在得到模型方程后,我们可以进行求解。

下面介绍一种常用方法——分离变量法。

先假设C(x,t)=X(x)T(t),代入模型方程中,得到:X(x)T'(t)+uX'(x)T(t)=DX''(x)T(t)-kX(x)T(t)将左边式子拆开,得到:X(x)/X'(x)=-u/[D(T(t)/T'(t))+kT(t)] 左边式子仅与x有关,右边式子仅与t有关,故它们的值必须等于一个常数,设为λ,则有:X(x)/X'(x)=-u/(Dλ+kT(t)/T'(t))将上式两边同时积分,得到:X(x)=C1exp[λx/(u+Dλ)]+C2exp[-λx/(u+Dλ)]其中C1、C2为常数。

此时,应根据求解问题的实际边界条件来确定C1、C2和λ的具体值。

将求得的X(x)和T(t)代回C(x,t)=X(x)T(t),得到最终的解析解。

土壤溶质运移关键参数的确定方法评述土壤溶质运移是指土壤中的溶质物质,如水、离子和有机物从一个位

置向另一个位置移动的过程。

土壤溶质运移关键参数包括:土壤含水率、

土壤pH值、土壤物理性质(如质地、粒径分布等)、土壤渗透系数、土

壤溶质吸附力、土壤混合形态(悬浮物、沉淀物等)等。

首先,土壤含水率影响着溶质的运移,它是评估土壤中溶质吸附力,

以及溶质运移速度的重要参数。

它可以通过各种土壤分析技术来测定,如

重量法、热重量法、弹性法、冷冻法以及比重计等。

其次,土壤pH值是评估土壤溶质吸附力和溶质运移速率的重要参数,它影响着溶质的运移。

它可以通过不同的技术评估,如pH纸、pH电极、

滴定法或直接分析等。

第三,土壤物理性质,如土壤质地、粒径分布等,是评估土壤溶质运

移的重要参数。

土壤质地和粒径分布是指土壤结构中的悬浮物和沉淀物的

比例,它们可以通过筛选和显微镜观察来测定。

第四,土壤渗透系数是指土壤中溶质物质的扩散速度,它会影响溶质

的运移,因此也是评估溶质运移的重要参数。

它可以通过吸附测定、离子

替换法和水溶液测定法等方法来测定。

最后,土壤溶质吸附力和土壤混合形态也是评估溶质运。

土壤溶质运移理论研究及应用作者:闫家怡来源:《科技视界》 2014年第28期闫家怡(临沂市环保局,山东临沂 276001)【摘要】土壤溶质运移关系到土壤和地下水的环境质量,是目前土壤科学、地下水文学和农业环境保护等领域的研究热点,本文根据国内外学者关于土壤溶质运移的相关研究成果,综述了土壤溶质运移的基本理论、数学模型的建立及其存在的问题,介绍了部分模型的发展及其应用。

【关键词】土壤;溶质运移;数学模型;应用土壤是人类最早开发利用的生产资料,是人类赖以生存的物质基础和宝贵财富的源泉。

近几十年来,随着工农业的迅速发展和城市化步伐加快,废水废气的大量排放以及农田化肥、农药的过度使用,导致空气污染和水环境污染事件频发。

污染物经水、空气等介质进入土壤,终将改变土壤的溶质组成,引起土壤和地下水环境污染,严重威胁着生态环境和人类生存发展。

本文论述了土壤溶质运移的基础理论及存在的问题,介绍了各类土壤溶质运移数学模型的发展及其在农业资源、环境保护等方面的应用。

1 土壤溶质运移的基础理论及其特点1.1 土壤溶质运移质量平衡定律土壤是一个开放系统,不断与外界进行物质和能量的交换。

土壤溶质作为土壤环境系统中的重要组成部分,它的迁移过程必然制约和影响着土壤与环境间物质与能量的交换过程。

无论溶质存在的形态和迁移途径如何,土壤溶质总是服从质量守恒定律。

对于任意单元体而言,设单元体的体积为V=ΔzΔxΔy,对于Δt时间内,单元体内溶质代数型质量守恒方程可表示为:Win=Wout+Ws+Wd(1)式中:z、x、y为空间坐标,t为时间坐标,Win为在Δt时间内进入单元体的溶质量,Wout为Δt时间内流出单元体的溶质量,Ws为在Δt时间内单元体增加的溶质量,为在Δt时间内由于化学和生物等作用消耗的溶质量。

1.2 土壤溶质迁移的几何理论几何理论是根据土壤水体、溶质及土壤孔隙的分布特征,将土壤溶质运移看成是对流与分子扩散相互作用的结果而推导出土壤溶质运移模型,它是研究土壤溶质运移较早模型之一,具有简明清晰的特点。

溶质运移参数确定研究进展近年来大量化肥、农药的使用和工业、生活污水的排放已经严重的威胁到水土资源质量,因此水土资源的高效管理显得十分重要。

随着数学和计算机技术的迅速发展,数值求解数学模型已经成为预测水与溶质在土壤中的运移和管理水土资源研究中必不可少的工具[1]。

然而在水盐运移模拟计算中,土壤水分运动参数和溶质运移参数的精确确定成为决定水盐运移模拟精度的关键因素。

土壤水分运动参数主要包括非饱和导水率)(θK 、土壤水分扩散率)(θD 和比水容量)(θC ,而且三者之间存在一定的函数关系,即)()()(θθθC D K ⨯=,因此只要知道其中的两个参数便可求出第三个[3]。

土壤水力参数的确定方法主要有直接法和间接法两大类。

直接法是在实验室用土样直接测定,是最传统的一种方法,然而它存在测定需要专门仪器困难和测定参数土样是否能够代表田间情况等问题[4]。

间接法主要包括土壤转换函数方法、分形方法、土壤形态学方法、和经验公式法等[5]。

此类方法的建立均采用某一特定地区的土壤资料,因此在应用时具有一定的局限性。

在模拟土壤溶质运移的模型中对流-弥散模型应用最为广泛,特别是近年来,计算机和计算数学的发展,采用对流-弥散模型数值模拟已经应用到溶质运移的各个方面。

非饱和土壤水动力弥散系数是对流-弥散模型数值计算的关键参数之一,它精度直接影响数值计算精度。

目前国内外确定非饱和土壤水动力弥散系数的方法有:公式法[6]、水平土柱吸渗法[6]、最小二乘法[7]、极大似然法[8]、斜率法[9]、等斜率法[10]、瞬时剖面法 [11]、边界层理论[12]]等。

虽然,在理论上这些方法是相对容易的,然而实际上它是困难的和费时,并且需要专门的仪器。

同时它们是在室内进行测定,结果仅能代表一点的土壤水动力弥散系数,将其应用到田间尺度就会产生很大的误差。

同时,土壤水分运动和溶质运移是同时进行的,因此土壤水分参数和溶质运移参数也应同步测定。

为此,Simùnek J 等[13提出采用数值反演同时求解土壤水分参数和溶质运移参数。

土壤系统中溶质运移研究博士研究生:石 辉学科、专业:土壤学研究方向:土壤溶质运移导 师:邵明安研究员为了满足日益增长的人口对粮食的需求,农用化学物质被广泛使用,这些物质可通过各种渠道进入土壤,因此研究土壤中农用化学物质的迁移、转化对于防止环境污染和促进农业持续发展有着重要的意义。

本文在对土壤溶质运移理论分析的基础上,采用土柱实验、田间实验以及计算机模拟研究土壤系统中溶质的运移过程,得到以下主要结论:1.通过分析土壤溶质运移与化学色谱之间的相似性,利用化学色谱理论分析了土壤溶质穿透曲线的形状,以及塔板理论模拟溶质运移的穿透曲线。

发现穿透曲线的形状主要由溶质在固体土粒与溶液中浓度的吸附等温线来决定,对于凸型分配函数,表现为前缘陡峭、后缘“拖尾”的“拖尾”型穿透曲线;对于凹型分配函数,表现为前缘“伸舌”、后缘陡峭的“伸舌”型穿透曲线。

对于非反应型溶质理论上应当保持对称的高斯型穿透曲线,但在实际土壤中由于不动水体的存在,穿透曲线也表现出前缘陡峭、后缘拖尾的“拖尾”型穿透曲线。

根据塔板理论认为土柱由理想形态的一系列小塔板所组成,忽略弥散作用,利用质量守恒定律可得到描述溶质运移的塔板模型]21)2e x p (21[210N M M e r f c N N M M e r f c c c ++-= (1)该模型与溶质运移的CDE 方程解具有一定的相似性,但由于忽略了弥散作用,其估计 浓度低于CDE 方程。

2.研究表明,在一般情况解析解第二项的贡献较小(<4%),可以省略。

对CDE 方程 省略第二项后的解析解进行了详细分析,通过误差函数的逆运算得到下述公式D utx Ce arcerf t 2)21(-=- (2) 对于穿透曲线则有tD uD L22-=ξ (3)这样可利用ζ与t 线形关系的斜率、截距估计CDE 参数D 、R 值。

实验结果证实该方 法与常用CXTFIT 拟合结果一致。

当Ce 按照边界层定义一个固定值时,式(2)则为边界 层与时间的关系。

土壤水与溶质的运移Contents5.0 Introduction5.1 Classifying and determining of soil water土壤水的类型划分及土壤水分含量的测定5.2 Energy status of soil water土壤水的能态5.3 Soil water movement土壤水的运动5.4 Solute transportation in soils土壤中的溶质运移Soil water土壤水是土壤的最重要组成部分之一;在土壤形成过程中起着极其重要的作用,在很大程度上参与了土壤内进行的许多物质转化过程:矿物质风化、有机化合物的合成和分解等;作物吸水的最主要来源;自然界水循环的重要环节;非纯水,而是稀薄的溶液,溶有各种溶质,还有胶体颗粒悬浮或分散其中。

Principal sources of soil water●Precipitation——Rain, snow, hail(雹); fog, mist(霜)●Ground water——lateral movement from upslope, upward movement from the underlying rock strata.precipitation Surface devoid of vegetationReachdirectly Vegetated surfaceinterceptedcanopyCanopy throughfall andstemflow atmosphereevaporation infiltration Run offSoil waterDrainage and lostEvapotraspirationThe composition of soil waterSoil water contains a number of dissolved solid and gaseous constituents,many of which exist in mobile ionic form,and a variety of suspended solid components.Base cations(Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+)PrecipitationMineral weatheringOrganic matter decomposition Lime and fertilizersourcesH+——a measure of acidity (pH)●CO2Atmosphere ——dissolved in precipitation Soil air ——produced in soil respirationH2O + CO2H2CO3H++ HCO3-Unpolluted rain water: pH>5.6Soil water: pH <5.0●Industrial and urban emission●Organic acids derived from decaying organic material●Released by plants in exchange for nutrient base cations major sourceIron and aluminiumMajor sourcesmineral weatheringacid rainMajor formFe2+, Al3+ionssoluble organic-metallic complexesSoluble anionsNO3-, PO43-Cl-, SO42-HCO3-Mineralisation processesFertilizersAtmosphere sourcesMineral weatheringDissolved organic carbon (DOC) Pollutants (heavy metals et al.)Suspended constitutions☐Small particles of mineral and organic material ☐Often result in discoloration(变污)and increased turbidity(混浊度)of soil water.第一节土壤水的类型划分及土壤水分含量测定Classifying and determining of soil water 一、土壤水分类型及有效性Soil water types and availability土壤水分研究方法能量法数量法从土壤水分受各种力作用后自由能的变化研究水分的能态和运动、变化规律。

第15卷第6期2008年12月水土保持研究Research of Soil and W ater Conservat ionV ol.15,No.6Dec.,2008土壤溶质随径流迁移基本特征分析*王全九1,2,穆天亮1,王辉2,孔刚1(1.西安理工大学,西安710048; 2.中国科学院水利部水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西杨陵712100)摘 要:土壤溶质随地表径流迁移是一个复杂的过程,受到多种因素的影响。

在总结国内外相关研究成果的基础上,分析了土壤溶质随地表径流迁移的主要物理过程,以及各个物理过程的具体特征。

同时分析了影响土壤溶质随地表径流迁移的主要因素的影响程度和特点,为建立描述土壤溶质随地表径流迁移过程的数学模型,以及发展控制措施提供参考。

关键词:土壤溶质;径流迁移;地表径流中图分类号:S153.5 文献标识码:A 文章编号:1005 3409(2008)06 0038 04Features Analysis of Solute in Soils Transfer with Surface RunoffWANG Q uan jiu1,2,M U Tian liang1,WANG H ui2,KONG Gang1(1.X i an Univer sity of T echnolo gy,X i an710048,China;2.S tate K ey L abor ato ry of Soil Er osion andD ry l and Farming on the L oess Plateau,I nstitute of So il and W ater Conser vation,the Chinese A cademy ofSciences,Yangling,S haanx i712100,China)Abstract:So lute in so ils transferr ing wit h runoff is a complex pro cesses,and it is affect ed by many factor s.T he phy sical pr oces ses o f so il so lute tr ansfer w ith r unoff and their features w ere ana lyzed based o n the summation of research results at home and abro ad.T he effects of main facto rs on soil solute tr ansfer with surface runoff w ere analyzed in o rder to pro vide some guidance fo r establishing r elated mathemat ical models and co ntr olling measur es.Key words:soil solute;runoff tr ansfer;sur face runo ff降雨条件下土壤溶质迁移包括两个过程:一是在降雨过程中,土壤溶质随下渗水分向深层迁移;另一是当降雨强度大于土壤入渗能力时产生地表径流,土壤表层的溶质在雨滴打击及径流冲刷作用下,向地表径流传递,并随地表径流迁移。

在土壤中,溶质分子扩散符合菲克定律,即ds m cJ D x∂=-∂式中ds J 为土壤中溶质分子扩撒通量,m D 是在土壤中分子扩散系数。

由于受土壤含水量、空隙弯曲度等因的影响,土壤中分子扩散系数比自由水中小。

一般把在土壤中溶质扩散系数表示为含水量的函数,而与土壤溶质浓度无关,即b m w D D ae θ=式中:由于土壤中存在着大小不一、形状各异的的空隙,水溶液在其中流动过程中,每个空隙中的流苏大小和方向各不相同,使溶液分散并扩大运移范围的现象称之为机械弥散。

机械弥散所引起俄溶质迁移通量表示为h h cJ D x∂=-∂式中h J 为土壤中溶质分子扩撒通量,h D 是在土壤中分子扩散系数。

通常机械弥散系数可以表示为空隙流速的函数,即nh D vλ=式中:λ是弥散度,n 是经验系数,v 是空隙平均水流速度。

一般认为机械弥散系数与平均空隙水流速度成一次方程正比,这样经验系数n =1,弥散度的大小取决于水分通量和溶质对流弥散通量的平均尺度大小,一般来说扰动土条件下,λ的值为0.5 到2cm 之间机械弥散和分子扩散作用在土壤中都引起溶质迁移,但因围观流速不以测量,弥散作用与扩散作用也很难区别,同时两者的所引起的溶质迁移通量表达式的形式基本相同。

所以在实际中长把两种作用联合考虑,并称之为水动力弥散。

同样把分子扩散系数和机械弥散系数叠加起来,称之为水动力弥散系数。

因此水动力弥散作用是个别分子在空袭中运动及所发生的一切物理和化学作用的宏观表现。

根据水动力弥散定义以及分子扩撒和机械弥散间的关系,可把水动力弥散引起的土壤溶质迁移通量表示为:lh lhcJ D x∂=-∂ 式中:lh J 是水动力弥散引起的溶质通量,lh D 水水动力弥散系数,nb lh w D D ae vθλ=+土壤水是土壤溶质迁移的载体,溶质可以随着土壤水分整体运动而迁移,这种迁移过程称之为对流。

由于对流作用引起的土壤溶质迁移通量与土壤水分通量和水溶液浓度与关,可表示为wc w J J c =式中:wc J 是对流引起的溶质通量,w J 是土壤水分通量。