知识点3 情绪的理论

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:3

08心理课堂——情绪ABC理论教案一、教学背景情绪的好坏直接或间接地影响着人们的身心健康。

中学生生处在身心发展的关键阶段,他们的情绪丰富而强烈,情绪起伏变化很大,不稳定而且易冲动,因此,让他们认识情绪以及情绪产生的原因,掌握有效的调控方法,对中学生的身心健康有着重要的作用和意义。

二、教学目标1、知识目标:初步了解情绪对身心健康的影响。

2、能力目标:认识“情绪ABC理论”,培养学生分析自己情绪产生原因的能力。

3、情感、态度、价值观目标:学会调节自己情绪,培养学生健康、积极的心态。

三、教学过程1、两可图导入师:同学们看上面的图片发现了什么?有什么感受?(过渡语)同样的一幅图,角度不同,得出的结果也不同。

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

自然界中存在着许许多多这种现象。

同样,在我们生活中也存在着这样的现象,从一个角度考虑,冥思苦想,不得其解;换个角度去思考,豁然开朗。

设计意图:吸引学生的注意力,激发学习兴趣,营造气氛。

2、秀才做梦的故事古时候,有一个秀才,寒窗苦读十载,到了科举的时候就进京赶考,住在一间出过很多状元的客栈,一天晚上他连续做了三个梦:第一个梦见他扛着锄头在墙上种白菜;第二个梦见自己在大雨中戴着斗笠还披着蓑衣;第二个梦见自己跟心爱的表妹躺在床上,但是背对着背。

醒来后,秀才觉得很奇怪,于是他就去附近的庙里找一位大师给他解梦,大师听完他的描述后连连摇头说不好了。

秀才问为什么?大师就把他的见解娓娓道来:第一个梦你在墙上种白菜,那不是白种吗?第二个梦你戴着斗笠还披蓑衣,那不是多此一举吗?第三个你和你心爱的表妹躺在床上但是背对着背,那不是没戏吗?所以说啊,我劝你还是别参加考试了。

秀才听完后觉得很有道理,就决定放弃考试回去准备明年再来,在客栈退房的时候,客栈老板觉得很奇怪,这小伙书读得不错啊,怎么还没到考试的时候就要回家去呢?于是他就问秀才怎么回事?秀才见老板平时对他挺照顾的,就把事情的经过跟他说了,老板听完,连连摇头说秀才糊涂,明明是好兆头嘛,怎么会是白种、多此一举、没戏呢?秀才问为什么?老板也娓娓道来:你在墙上种白菜,那不是高中吗?你戴着斗笠还披蓑衣,那不是有备无患吗?你跟你表妹背对着背,那是说你小子到了翻身的时候啦!秀才听完恍然大悟,决定留下来参加考试,结果,秀才高中状元。

描述情绪的所有概念

情绪是人类情感和心理状态的反映,是人类生活中不可或缺的

一部分。

情绪可以是积极的,如快乐、兴奋、爱和希望,也可以是

消极的,如悲伤、愤怒、焦虑和恐惧。

情绪可以是瞬时的,也可以

是持久的,它们可以受到外部事件的影响,也可以由内在的想法和

信念引起。

情绪的概念可以分为多个方面。

首先是情绪的生理反应,包括

心率的变化、呼吸的加快、肌肉的紧张等。

其次是情绪的认知成分,即个体对情绪的感知和理解。

情绪还包括了情绪的表达方式,比如

面部表情、语言和身体姿势。

此外,情绪还与行为紧密相关,不同

的情绪会引起不同的行为反应,比如愤怒可能导致攻击性行为,而

恐惧可能导致逃避或冻结。

除了这些基本概念外,情绪还有一些特定的类型和特征。

比如

情绪的强度,有些情绪可能非常强烈,而有些可能比较温和;情绪

的持续时间,有些情绪可能只是短暂的情绪波动,而有些可能持续

很长时间;情绪的稳定性,有些人的情绪波动较大,而有些人则情

绪相对稳定。

另外,情绪还与个体的情感调节能力和情绪管理能力相关。

一些人可能能够更好地理解和控制自己的情绪,而另一些人可能更容易受情绪影响并且难以摆脱消极情绪的困扰。

总的来说,情绪是一个复杂而丰富的概念,它涉及到生理、认知、行为和个体差异等多个方面。

对情绪的深入理解有助于我们更好地理解自己和他人,也有助于我们更好地应对生活中的各种挑战和困难。

第3课《情绪ABC》教案教学目标:知识与技能:1. 了解情绪ABC理论的基本概念和原理。

2. 掌握情绪ABC理论的应用方法。

3. 学会运用情绪ABC理论来解决自己的情绪问题。

过程与方法:1. 通过小组合作、讨论、角色扮演等活动,培养学生的合作与交流能力。

2. 引导学生主动参与,积极思考,培养学生的自主学习能力。

3. 通过情景案例分析,让学生理解情绪ABC理论的实际应用。

情感态度与价值观:1. 培养学生正确对待自己情绪的态度,学会积极应对情绪问题。

2. 培养学生的自我管理能力,提高情绪调节能力。

3. 培养学生的同理心和关心他人的情绪的能力。

教学重难点:教学重点:情绪ABC理论的基本概念和应用方法。

教学难点:学生如何运用情绪ABC理论解决自己的情绪问题。

学情分析:八年级学生正处于青春期,情绪波动较大,对于情绪的认知和管理能力有待提高。

学生对于情绪ABC理论的了解较少,对于如何应对情绪问题缺乏有效的方法。

因此,本节课旨在通过情绪ABC理论的学习,帮助学生认识自己的情绪,学会正确应对情绪问题。

教学过程:一、新课导入1. 教师与学生互动,询问学生对于情绪的认识和理解。

教师:同学们,你们对情绪是怎么理解的呢?请举个例子来说明一下。

学生:情绪是人的内心感受,比如开心、生气、难过等。

学生:比如,当我考试考得很好的时候,我会感到开心和满足。

教师:很好,情绪就是我们内心的感受和体验。

那么,你们有没有遇到过情绪波动很大的时候呢?2. 通过一个小游戏,让学生体验情绪的变化,引发学生对于情绪的思考。

教师:现在,我要给大家出一个小游戏。

请你们每个人想象一下,你们正在看一部非常悲伤的电影,里面的故事让你们感到非常难过。

请你们用一句话来描述一下此时此刻的情绪。

学生:我感到很伤心,想哭。

教师:那么,现在请你们再想象一下,你们正在看一部非常搞笑的电影,里面的情节让你们觉得非常好笑。

请你们用一句话来描述一下此时此刻的情绪。

学生:我感到很开心,笑得前仰后合。

阐述介绍情绪abc理论;并结合自身的案例来运用该理论

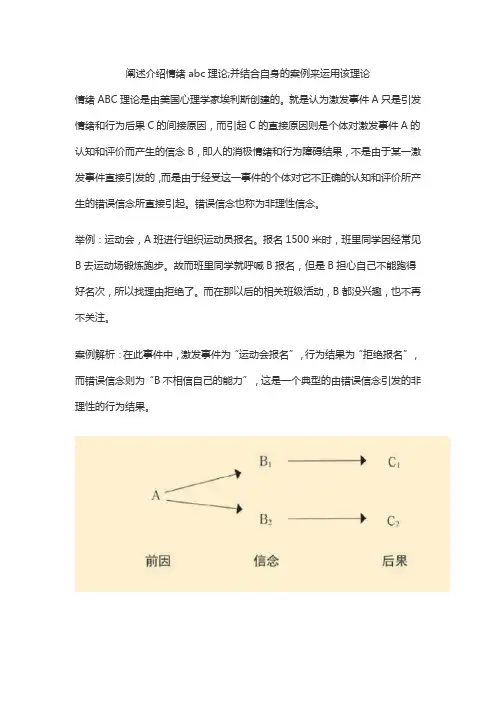

情绪ABC理论是由美国心理学家埃利斯创建的。

就是认为激发事件A只是引发情绪和行为后果C的间接原因,而引起C的直接原因则是个体对激发事件A的认知和评价而产生的信念B,即人的消极情绪和行为障碍结果,不是由于某一激发事件直接引发的,而是由于经受这一事件的个体对它不正确的认知和评价所产生的错误信念所直接引起。

错误信念也称为非理性信念。

举例:运动会,A班进行组织运动员报名。

报名1500米时,班里同学因经常见B去运动场锻炼跑步。

故而班里同学就呼喊B报名,但是B担心自己不能跑得好名次,所以找理由拒绝了。

而在那以后的相关班级活动,B都没兴趣,也不再不关注。

案例解析:在此事件中,激发事件为“运动会报名”,行为结果为“拒绝报名”,而错误信念则为“B不相信自己的能力”,这是一个典型的由错误信念引发的非理性的行为结果。

情绪与情感的联系与区别-2019医学心理学知识点(3) 心理学基础中关于情绪与情感的联系与区别,大家常常容易混淆。

情绪与情感相辅相成,同时又有各自不同的特点。

中公卫生人才网的小编在这里帮助大家把情绪与情感的联系与区别的考点整理出来,方便大家理解和记忆。

1.情绪与情感的概念。

情绪与情感是人对客观事物与人的需要之间关系的反映。

客观事物与人的需要之间的关系决定了人对客观事物的态度,人对这样关系进行反映的形式又是内心的体验和感受,所以情绪和情感是人对客观事物态度的体验。

2.情绪与情感的联系。

情感是在多次情绪体验的基础上形成的,并通过情绪表现出来;反过来,情绪的表现和变化又受已形成的情感的制约。

3.情绪与情感的区别。

情绪是最基本的感情现象,着重体现感情的过程,常具有外部明显、持续时间较短的特点,如:喜、怒、哀、乐。

情绪在根本上说只有两种:即愉快和不愉快。

情感是较高级的感情现象,着重体现感情的内容方面,具有较稳定持久、内隐含蓄的特点。

它通常与人的精神性或社会性需要密切相关。

人的高级情感依其性质和内容可分为道德感、理智感和美感。

小小测试一下吧!

【例】以下哪项不属于情绪与情感的区别:

A.情绪是最基本的感情现象

B.情绪持续时间较短

C.情感是较高级的感情现象

D.情感持续时间较短

【答案】D。

解析:情感较稳定持久,内隐含蓄。

以上便是情绪与情感的联系与区别的主要内容,不知道大家掌握了没?。

发展心理学知识点整理发展心理学是研究个体从受精卵开始到出生、成熟直至衰老的生命全程中心理发生、发展特点和规律的科学。

它涵盖了人的一生中各个阶段的心理变化和发展,对于理解人类行为和心理有着重要的意义。

以下是对发展心理学中一些重要知识点的整理。

一、发展心理学的研究方法1、横断研究横断研究是在同一时间点对不同年龄组的被试进行观察、测量或实验,以探讨年龄差异所导致的心理发展变化。

这种方法的优点是能够快速获得大量数据,节省研究时间和成本;缺点是无法考察个体的发展变化过程,可能会受到代际差异的影响。

2、纵向研究纵向研究是对同一组个体在不同时间点进行长期追踪研究,观察其心理发展的连续变化。

它能够深入了解个体的发展轨迹,但存在研究时间长、样本流失、练习效应等问题。

3、聚合交叉研究聚合交叉研究结合了横断研究和纵向研究的特点,先在不同年龄组进行横断研究,然后在一段时间后对这些年龄组进行追踪研究。

这种方法可以在一定程度上克服横断研究和纵向研究的不足。

4、双生子研究通过比较同卵双生子和异卵双生子在某些心理特征上的相似性和差异性,来探讨遗传和环境对心理发展的影响。

5、微观发生学研究关注个体在短时间内的细微变化,通过密集的观察和测量,揭示心理发展的机制和过程。

二、心理发展的主要理论1、精神分析理论(1)弗洛伊德的心理性欲发展阶段理论认为人格发展经历了口唇期、肛门期、性器期、潜伏期和生殖期五个阶段,每个阶段都有特定的冲突和满足方式,如果冲突没有得到解决,可能会导致心理问题。

(2)埃里克森的心理社会发展理论强调社会文化因素对人格发展的影响,将人的一生划分为八个阶段,每个阶段都有一个主要的发展任务或危机。

2、行为主义理论(1)华生的经典行为主义主张环境决定论,认为人的行为是由外界刺激塑造的。

(2)斯金纳的操作行为主义强调通过强化和惩罚来控制行为的发生频率。

3、认知发展理论(1)皮亚杰的认知发展阶段理论将儿童认知发展分为感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段和形式运算阶段,认为儿童通过与环境的相互作用,不断建构和调整自己的认知结构。

情绪ABC 心理健康教育教案第一章:认识情绪教学目标:1. 让学生了解情绪的定义和种类。

2. 帮助学生认识到情绪对生活的重要性。

3. 培养学生正确面对和处理情绪的能力。

教学内容:1. 情绪的定义:情绪是对特定事物产生的主观体验和心理反应。

2. 情绪的种类:喜、怒、哀、惧。

3. 情绪的作用:情绪影响我们的思维、行为和生理状态。

教学活动:1. 情绪猜谜游戏:通过游戏让学生猜猜他人的情绪。

2. 情绪分享环节:让学生分享自己最近经历的情绪波动,并谈谈感受。

第二章:情绪ABC理论教学目标:1. 让学生了解情绪ABC理论的基本内容。

2. 培养学生运用情绪ABC理论分析和调节情绪的能力。

教学内容:1. A:事件(Activating Event):触发情绪的事件。

2. B:信念(Belief):对事件的认知和解释。

3. C:情绪和行为(Consequence):基于信念产生的情绪和行为。

教学活动:1. 情绪ABC故事分享:通过故事让学生理解情绪ABC理论。

2. 情绪ABC实践环节:让学生运用情绪ABC理论分析实际生活中的情绪问题,并寻找解决方法。

第三章:正面情绪的力量教学目标:1. 让学生认识到正面情绪的重要性。

2. 培养学生积极面对生活的能力。

教学内容:1. 正面情绪的定义和种类:如喜悦、感激、喜悦等。

2. 正面情绪的作用:增强心理抵抗力,促进身心健康。

教学活动:1. 正面情绪分享环节:让学生分享自己经历过的正面情绪,并谈谈感受。

2. 制作正面情绪手册:让学生记录和分享自己的正面情绪经历,以激发更多正面情绪。

第四章:负面情绪的应对教学目标:1. 让学生了解负面情绪的产生原因。

2. 培养学生正确应对负面情绪的能力。

教学内容:1. 负面情绪的产生原因:如压力、挫折、失落等。

2. 负面情绪的影响:长时间处于负面情绪会影响身心健康。

教学活动:1. 负面情绪分享环节:让学生分享自己经历过的负面情绪,并谈谈感受。

2. 负面情绪应对策略:让学生学习运用积极心理技巧应对负面情绪。

沙赫特的两因素情绪理论美国心理学家沙赫特(S.Schachter)于20世纪70年代初提出了情绪三因素学说,他把情绪的产生归之于环境因素、生理因素和认知因素三者的整合作用。

其中,认知因素中的对当前情境的评估和过去经验的回忆,在情绪形成中起着重要作用。

沙赫特和另一位美国心理学家辛格(J.Singer)设计了一项实验,用来证明以上三个因素在情绪中的作用。

实验过程:实验前告诉被试,要考察一种新维生素化合物对视敏度的影响效果。

在被试同意的前提下,为他们注射药物。

但实际上控制组接受的是生理盐水,实验组被试接受的是肾上腺素。

肾上腺素使被试出现心悸、颤抖、灼热、血压升高、呼吸加快等反应而处于典型的生理唤醒状态。

药物注射后,将实验组被试分为三组,“告知组”:告诉被试药物会导致心悸、颤抖、兴奋等反应;“未告知组”:对被试说药物是温和的,不会有副作用;“误告知组”:告诉被试药物会导致全身麻木、发痒和头痛。

然后,人为地安排两个实验情境:“欣快”情境与“愤怒”情境。

实验组三组被试各有一半进入“欣快”情境,另一半进入“愤怒”情境。

当被试进入“欣快”情境时,看见一个人(实验助手)在室内唱歌、跳舞、玩耍,表现得十分快乐,并邀请被试一同玩耍。

而进入“愤怒”情境的被试则看见一个人(实验助手)正对填写着的一张调查表发怒、咒骂、跺脚,并最后撕毁调查表;被试也被要求填写同样的调查表,表上的题目带有人身攻击和侮辱性,并会引起人极大地愤怒。

实验假设:如果生理唤醒单独决定情绪,那么三组被试应该产生同样的情绪;如果环境因素单独决定情绪,那么所有进入“欣快”情境的被试应该产生欣快,所有进入“愤怒”情景的被试应该产生愤怒。

实验结果:控制组和告知组被试在室内安静地等待并镇静地进行他们的工作,毫不理会同伴的古怪行为;未告知组和误告知组被试则倾向于追随室内同伴的行为,变得欣快或愤怒。

结果分析:控制组被试未经受生理唤醒,告知组被试能正确解释自身的生理唤醒,他们都不被环境中同伴的情绪所影响,因此没有任何情绪反应;未告知组和误告知组被试对自身的生理唤醒没有现成的解释,从而受到环境中同伴行为的暗示,把生理唤醒与“欣快”或“愤怒”情境联系起来并表现出相应的情绪行为。

教育心理学必背知识点一、引言教育心理学是研究个体在学习过程中的心理规律和教育实践中的心理学问题的应用科学。

它涉及学习理论、学习者特征、教学方法、评估与评价等多个方面。

掌握教育心理学的基础知识对于提升教育质量和促进学习者全面发展具有重要意义。

二、学习理论1. 行为主义学习理论- 经典条件作用:由巴甫洛夫提出,强调刺激与反应之间的关联。

- 操作条件作用:由斯金纳提出,侧重于强化和惩罚在行为形成中的作用。

- 社会学习理论:班杜拉提出,强调观察学习和模仿的重要性。

2. 认知学习理论- 认知发展理论:皮亚杰提出,认为学习是个体认知结构发展的过程。

- 信息加工理论:强调知识在大脑中的编码、存储和提取过程。

- 建构主义学习理论:认为学习是一个主动构建知识的过程,学习者通过互动和社会文化参与来构建自己的理解。

3. 人本主义学习理论- 马斯洛的需求层次理论和罗杰斯的自我实现理论,强调个体的自我实现和内在动机在学习中的作用。

三、学习者特征1. 认知特征- 智力水平:影响学习者处理信息的速度和效率。

- 学习风格:不同学习者偏好不同的信息呈现方式,如视觉、听觉或动觉。

- 先验知识:学习者的背景知识对新知识的理解和吸收有重要影响。

2. 情感特征- 自我效能感:学习者对自己完成特定任务的能力的信念。

- 动机:内在动机与外在动机对学习者的学习投入和成效有显著影响。

- 情绪状态:情绪波动可能影响学习者的注意力集中和学习效果。

3. 社会文化背景- 文化价值观:不同文化背景的学习者可能有不同的学习目标和动机。

- 社会支持:家庭、同伴和社区的支持对学习者的学业成就有积极作用。

四、教学方法1. 直接教学- 教师主导,系统传授知识,适用于需要掌握特定技能或知识点的情况。

2. 探究式学习- 学习者通过提问、探索和研究来主动构建知识,培养批判性思维和解决问题的能力。

3. 合作学习- 学习者在小组内协作,通过交流和讨论共同完成任务,促进社交技能和团队合作。

必修课《心理学》课程作业评讲(3)责任教师张莉本次《心理学》作业评讲(3)主要针对中央电大编制的汉语言文学本科《心理学》(必修)形成行考核册作业(3)中的部分简答题和论述题进行评讲。

下文中,黑色的是问题与解答要点,兰色是说明和解释。

二、简答题(一)简述情绪的成分与功能。

1.考核知识点:情绪的成分与功能2.解答提示:(1)情绪的成分。

情绪是一个多成分的复合心理现象。

它是由以下三种成分组成的。

①主观体验②外部表现③生理呼唤(2)情绪的功能:①情绪是适应生存的心理工具②情绪是激励行为的动机③情绪是心理活动的组织者④情绪是人际交流的手段(三)请简要列出情绪理论的主要代表人物及其最具代表性的观点。

173—178#1.考核知识点:情绪理论的主要代表人物及其代表性的观点。

2.解答提示:(1) 詹姆斯—兰格理论。

代表人物有詹姆斯和兰格。

他们强调情绪的产生是植物神经系统活动的产物,外界刺激引起身体的生理反应,而生理反应进一步导致情绪体验的产生。

后人称它为情绪的外周理论。

(2) 坎农—巴德学说。

代表人物有坎农、巴德。

该理论认为有机体的生理变化和情绪体验是同时发生的,情绪感觉是由大脑皮层和植物性神经系统共同激发的结果。

(3) 认知评价理论。

代表人物有阿诺德和理查德。

拉扎勒斯。

该理论也称认知—评估理论、情绪评估—兴奋学说,强调认知评价在情绪中的作用。

认知评价情绪理论既承认情绪的生物因素,具有进化适应的价值,也承认情绪受社会文化情境的制约,受个体经验和人格特征的制约,而这一切又随时发生在对任何事物的认知评价中。

(四)简述动机的特点及马斯洛的需要层次理论的基本观点。

1.考核知识点:动机的特点;马斯洛的需要层次理论的基本观点。

2.解答提示:(1)动机的特点有:①动力性;②指向性;③隐蔽性;④活动性;⑤维持性。

(2) 马斯洛的需要层次理论的基本观点马斯洛认为,人的需要是由以下五个等级的需要构成的:生理的需要,对食物、水分、空气、睡眠、性的需要等;安全需要,它表现为人们要求稳定、安全、受到保护、有秩序、能免除恐惧和焦虑等;归属和爱的需要,一个人要求与其他人建立感情的联系,如结交朋友、追求爱情、参加一个团体等;尊重的需要,它包括自尊和希望受到别人的尊重,自尊需要的满足会使人相信自己的力量和价值;自我实现的需要,人们追求实现自己的能力或潜能,并使之完善化。

心理学基础的知识点整理心理学基础知识●心理学概述心理学是研究人的心理现象及其规律的科学。

心理现象包括心理过程和个性心理。

认识过程感知觉、经历、思维和想象心理过程情感过程意志过程心理现象个性倾向性需要动机兴趣信念和世界观个性心理个性心理特征能力、气质和性格冯特1879年在德国莱比锡大学建立世界上第一具心理学实验室标志着科学心理学的诞生。

●心理学的要紧流派冯特的构造主义心理学、詹姆斯的机能主义心理学、华生的行为主义心理学、魏特海墨等的完形心理学、佛洛伊德的精神分析学派、马斯洛的人本主义心理学、西蒙等的认知心理学以及神经心理学的各种研究与进展。

●感知与注意(一)感受1、啥是感受:人脑在客观刺激物的直截了当作用之下,对其个不属性的反映。

2、感受的种类外部感受五种:视觉、听觉、味觉、嗅觉和肤觉。

内部感受:机体觉、运动觉和平衡觉。

(二)知觉1、啥是知觉:人脑在客观事物的直截了当作用之下对其整体属性的反映。

2、知觉的种类:空间知觉:是指人脑对物体的空间特征的反应。

它包括形状知觉、大小知觉、方位知觉和深度知觉。

时刻知觉:是人脑对客观现象的连续性和顺序性的感知。

运动知觉:对物体空间位移的知觉。

有真动知觉、似动知觉、诱动行觉和自主运动知觉。

错觉:指对客观事物的斜曲的知觉。

3、知觉的基本特性(1)挑选性:人在知觉过程中把知觉对象从背景中区分出来优先加以清楚地反映。

(2)整体性:(3)明白性:人在知觉某一事物时,总是利用已有的知识和经验去认识它,并把它用词语标志出来,这种感性认识时期的明白就叫知觉的明白性。

(4)恒常性:在知觉的条件在一定范围内发生变化时,知觉的映象仍然保持相对别变。

4、知觉的组织原则接近性、相似性、延续性、封闭性。

(三)注意1、注意概述(1)啥是注意:指心理活动对一定对象的指向和集中。

(2)注意的特点(指向性,集中性)(3)注意的功能(挑选,整合,维持,调节)2、注意的种类:3、注意的品质(1)注意的范围:在一眨眼内被人的意识所把握的客体的数目。

知识点3 情绪的理论

一、情绪的早期理论

(一)詹姆斯——兰格理论

詹姆斯根据情绪发生时引起的植物性神经系统的活动,和由此产生的一系列机体变化提出,情绪就是对身体变化的知觉。

兰格认为,情绪是内脏活动的结果。

兰格与詹姆斯在情绪产生的具体描述上虽有不同,但他们的基本观点是相同的,即情绪刺激引起身体的生理反应,而生理反应进一步导致情绪体验的产生。

(二)坎农——巴德学说

坎农认为情绪的中心不在外周神经系统,而在中枢神经系统的丘脑。

由外界刺激引起感觉器官的神经冲动,通过内导神经,传至丘脑;再由丘脑同时向上向下发出神经冲动,向上传至大脑,产生情绪的主观体验,向下传至交感神经,引起机体的生理变化,如血压增高、心跳加速、瞳孔放大、内分泌增多和肌肉紧张等等,使个体生理上进入应激状态。

因此,情绪体验和生理变化是同时发生的,它们都受丘脑的控制。

坎农的情绪学说得到巴德(Bard,1934,1950)的支持和发展,故后人称坎农的情绪理论为坎农——巴德情绪学说。

二、情绪的认知理论

(一)阿诺德的“评定——兴奋”说

理论认为,刺激情景并不直接决定情绪的性质,从刺激出现到情绪的产生,要经过对刺激的估量和评价,情绪产生的基本过程是刺激情景——评估——情绪。

同一刺激情景,由于对它的评估不同,会产生不同的情绪反应。

阿诺德认为,情绪的产生是大脑皮层和皮下组织协同活动的结果,大脑皮层的兴奋是情绪行为的最重要的条件。

她提出情绪产生的理论模式是:作为引起情绪的外界刺激作用于感受器,产生神经冲动,通过内导神经上送至丘脑,在更换神经元后,再送到大脑皮层,在大脑皮层上刺激情景得到评估,形成一种特殊的态度(如恐惧及逃避、愤怒及攻击等)。

这种态度通过外导神经将皮层的冲动传至丘脑的交感神经,将兴奋发放到血管或内脏,所产生的变化使其获得感觉。

这种从外周来的反馈信息,在大脑皮层中被估价,使纯粹的认识经验转化为被感受到的情绪。

这就是“评定——兴奋”学说。

(二)沙赫特的两因素情绪理论

20世纪60年代初,美国心理学家沙赫特(S.Schachter)和辛格(J.Singer)提出,对于特定的情绪来说,有两个因素是必不可少的。

第一,个体必须体验到高度的生理唤醒,如心率加快、手出汗、胃收缩、呼吸急促等;第二,个体必须对生理状态的变化进行认知性的唤醒。

事实上,情绪状态是由认知过程(期望)、生理状态和环境因素在大脑皮层中整合的结果。

环境中的刺激因素,通过感受器向大脑皮层输入外界信息;生理因素通过内部器官、骨骼肌的活动,向大脑输入生理状态变化的信息;认知过程是对过去经验的回忆和对当前情境的评估,来自这三个方面的信息经过大脑皮层的整合作用,才产生了某种情绪经验。

将上述理论转化为一个工作系统,称为情绪唤醒模型。

(三)拉扎勒斯的认知——评价理论

拉扎勒斯(Lazarus,1970)认为情绪是人与环境相互作用的产物,在情绪活动中,人不仅接受环境中的刺激事件对自己的影响,同时要调节自己对于刺激的反应。

也就是说,情绪活动必须有认知活动的指导,只有这样,人们才可以了解环境中刺激事件的意义,才可能选择适当的、有价值的动作组合,即动作反应。

按照拉扎勒斯的观点,情绪是个体对环境事件知觉到有害或有益的反应。

因此,在情绪活动中,人们需要不断地评价刺激事件与自身的关系。

三、情绪的动机——分化理论

有些情绪心理学家主张情绪具有动机的性质。

例如弗洛伊德、利珀(Leeper,1970)、汤姆金斯(%mkins,1970)和伊扎德(Izard)等,其中以汤姆金斯和伊扎德为代表,建立了情绪的动机——分化理论。

伊扎德的情绪动机一分化理论是以情绪为核心,以人格结构为基础,论述情绪的性质与功能。

(一)情绪与人格系统

伊扎德(1977)认为,情绪是人格系统的组成部分,而人格是由体内平衡系统、内驱力系统、情绪系统、知觉系统、认知系统和动作系统等六个子系统组成。

人格系统的发展是这些子系统的自身发展与系统差异之间联结不断形成和发展的过程。

在这些子系统中,伊扎德认为认知过程引起比较和辨别活动,是知识的学习、记忆、符号操作、思维和言语过程。

情绪具有动力性,它组织并驱动认知与行为,为认知和行为提供活动线索。

可见,情绪是人格系统的核心动力,这是伊扎德理论的重要观点。

(二)情绪系统及其功能

伊扎德(1991)认为,情绪包含着神经生理、神经肌肉的表情行为、情感体验等三个子系统,它们相互作用、联结,并与情绪系统以外的认知、行为等人格子系统建立联系,实现情绪与其他系统的相互作用。

伊扎德(1995)认为,情绪活动涉及广泛的神经结构,包括脑干中央灰质、丘脑、杏仁核、下丘脑、蓝斑、松果体、鼻周皮层、新皮层、前额皮层等神经结构。

从感觉信息的产生到情绪的产生,有两条通道是不涉及大脑皮层的。

一条通道由感受器接受信息,这些信息通过丘脑直接进入杏仁核产生情绪反应;另一条通道从杏仁核传出信息,进入下丘脑,经脑干中央灰质产生情绪。

大脑皮层可以加工从丘脑传人的信息,产生情绪,或将信息下传到杏仁核、海马等产生情绪。

另外,神经一内分泌、躯体神经系统、自主神经系统也都参与活动,使情绪得到放大和维持。

(三)情绪激活与调节

关于情绪的激活与调节,伊扎德(1991,1995)提出了四个基本过程:生物遗传一神经内分泌激活过程、感觉反馈激活过程、情感激活过程和认知激活过程。