论述题:意象和意境的区别与联系

- 格式:docx

- 大小:19.48 KB

- 文档页数:4

意境和意象的区别在于意境和意象是文学创作中两个常用的概念,它们在表达和传达作品的深层含义时扮演着重要角色。

尽管意境和意象都与情感和想象有关,但它们在形式和功能上存在着明显的区别。

首先,意境是指通过语言和表达手法创造出的一种具有特定情感和氛围的空间感受。

具体来说,意境是通过词语、句子和段落等语言元素的组合来传达作品中的情感、意义和思想,给读者带来一种感性的体验。

意境常常通过描写周围环境的方式来营造,利用形容词、副词、动词等修辞手法来刻画人物、物体或场景的细节,从而使读者产生一种身临其境的感觉。

通过细腻的描写和情感的投射,作家可以在读者的内心深处激发出特定的情感共鸣,从而达到情感沟通和交流的目的。

与此不同的是,意象是指通过具体形象和符号来表达抽象概念和思想。

意象通常利用对比、隐喻、象征等修辞手法,通过有限的形象和符号来传递更广泛、更深层的意义。

意象可以是具体的物体、景观、动作或情感,其背后蕴含着更加抽象和普遍的意义。

例如,黑暗的夜晚通常被用作寂寞和无助的意象,红色的玫瑰可以象征爱情和热情,这些意象不仅代表着单纯的感官体验,更寓意着深层次的情感、价值观和思想表达。

通过选取和组合适当的意象,作家可以借助读者的想象力和思维能力激发出更多的联想和思考,使作品的意义更加丰富和深邃。

此外,意境和意象在创作中的功能也有所不同。

意境主要起到情感传递和情绪渲染的作用,通过营造特定的氛围和气氛来影响读者的情感和思维。

意境可以让读者进入作品的世界,感受其中的情感和情绪,从而与作品产生共鸣。

而意象则更多地起到意义传达和思想表达的作用,它通过呈现具体的形象和符号来启发读者思考,引发对作品更深层次意义的理解和探索。

意象往往是作品中的重要元素和线索,它们可以激发读者的联想和思维,引发对作品主题和意义的思考和解读。

总而言之,意境和意象虽然在创作中关注的是情感和想象,但在形式、功能和表达方式上存在着明显的差异。

意境主要通过语言和描写手法创造出一种情感丰富的空间感受,使读者产生身临其境的体验;而意象则通过具体的形象和符号来传递更加抽象和深层的意义,激发读者的联想和思考。

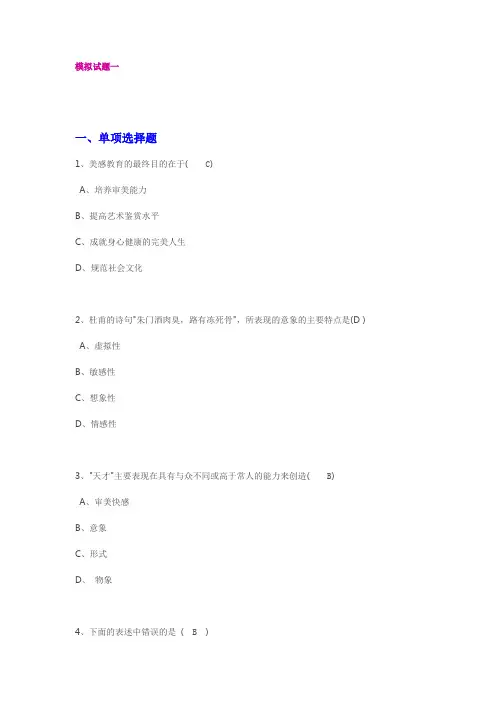

模拟试题一一、单项选择题1、美感教育的最终目的在于(C)A、培养审美能力B、提高艺术鉴赏水平C、成就身心健康的完美人生D、规范社会文化2、杜甫的诗句"朱门酒肉臭,路有冻死骨",所表现的意象的主要特点是(D )A、虚拟性B、敏感性C、想象性D、情感性3、"天才"主要表现在具有与众不同或高于常人的能力来创造(B)A、审美快感B、意象C、形式D、物象4、下面的表述中错误的是( B )A、意象的完成,一定要其得到物化或物态化B、意象完成后再物态化或物化C、意象的完成与艺术品的传媒质料有关D、意向的现实化与接受过程有关5、车尔尼雪夫斯基说:"形象在美的领域中占着统治地位。

"这可以说明美育是( A )A、感性的B、愉快的C、不可抗拒的D、自然而然的6、不属于艺术存在动态流程中必然环节的是( A )A、艺术批评B、艺术接受C、艺术品D、艺术创造7、下列学说中,中西美学家的观点有共通之处的是( C )A、游戏B、模仿C、表现D、娱乐8、西方第一部关于美育的专著是( C )A、《论美书简》B、《判断力批判》C、《审美教育书简》D、《美学》9、人类审美意识赖以产生的根本原因是( A )A、人类的生产劳动B、人类自觉的精神活动C、社会分工D、人类独具的运用语言的能力10、实验美学的代表人物是( B )A、立普斯B、费希纳C、布洛D、丹纳11、在朱光潜的美论中,"物"与"物的形象"的不同主要是( A )A、前者是客观的,后者是主客观的统一B、前者是客观的,后者是主观的C、前者是实在的,后者是虚幻的D、前者属于内容范畴,后者属于形式范畴12、明确地使用"崇高"一词,并且把崇高与优美对立起来,使两者成为美学范畴的美学家是(D)A、毕达哥拉斯B、爱迪生C、托马斯·班纳特D、博克13、黑格尔说:"审美带有令人解放的性质。

2002年4月一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)1.A2.D3.C4.B5.A6.D7.C8.A9.D 10.B11.B 12.D 13.A 14.B 15.B16.B 17.B 18.B 19.B 20.A21.A 22.C 23.B 24.B 25.A26.A 27.C 28.D 29.C 30.A二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)31.CDE 32.ABCE 33.ABD 34.CE 35.BE三、名词解释(本大题共4小题,36、37小题每题3分,38、39小题每题4分,共14分)36. 寓教于乐(1)古罗马贺拉斯提出。

(2)把美育看成娱乐与道德教育的统一。

(3)要求文艺具有魅力,通过感动给人以教益。

37.美学研究的对象:(1)以艺术为主要研究对象;(2)通过艺术来研究人对现实的审美关系;(3)研究各种审美对象、美感经验、审美意识、审美范畴和美学思想。

38. 生命的机械化(1)法国学者柏格森提出。

(2)他认为生命的本质在于不断创造,而生命的反面,则是僵硬、呆滞、机械化。

(3)喜剧性产生的原因,正在于动作、姿态、形体的机械化。

(4)这种说法不能囊括所有喜剧产生的原因。

39. 集体无意识说(1)集体无意识说是由瑞士心理学家荣格提出的;(2)他认为“集体无意识”是由遗传保存下来的一种具有人类普遍性的、潜藏于意识深层的朦胧精神;(3)艺术家正是在“集体无意识”的驱动下进行创作的,艺术起源于集体无意识。

(4)这是一种从起源的角度界定艺术的学说。

四、简答题(本大题共3小题,40、41小题每题7分,42小题6分,共20分)40. 为什么说车尔尼雪夫斯基“美是生活”的命题符合生活的常识,却不符合生活的辩证法?(1)生活中有美也有丑,有悲也有喜,不能简单地把一切生活都看作是美的,更不能把美定义为生活。

(2)车尔尼雪夫斯基一方面说凡是能够显示现实生活的都是美的,另一方面说只有依照我们的理解应当如此的生活才是美的,这样,同一个命题就出现了矛盾。

意象与意境的辨析摘要:自古以来,“意象”与“意境”一直备受艺术家们的关注,为他们提供了极具创造性的创作思路。

然而,由于“意象”与“意境”二词本身的模糊性,多数人难以在两者之间建立区别,而使他们之间缺乏真正的区别。

本文就两者之间的辨析作出阐述,希望能为读者提供一些理解上的帮助。

关键词:意象;意境;辨析1、引言伴随着西方艺术理论的到来,“意象”与“意境”一直是艺术家们和理论家们所关注的问题。

人们在欣赏一件作品时,经常会提到“意象”与“意境”,但由于这两个概念俩都具有模糊性,人们往往无法确定这两个概念之间的真正差别。

本文在探讨“意象”与“意境”的区别时,首先概括地谈及了他们之间的相似之处,而后由此推演出两者之间的区别,以便更好地理解这两个概念。

2、意象与意境的相似之处“意象”与“意境”都是艺术家们的创作素材,它们都是艺术家们对现实世界的感悟。

它们都是艺术家们把抽象的情感转化为具象作品的来源。

作品的创作均采用了特定的绘画理论和技巧,以及具体的表达手法,以实现艺术家们对于意象和意境的把握和表达。

3、意象与意境的区别尽管“意象”与“意境”这两个概念有着诸多相似之处,但仍有一定差别。

“意象”是指作品中某个片段、一个层次,它可以是一定程度上的实物识别,也可以是具有张力感的抽象提示,只要它能让读者理解一个主题或者抽象概念,就被认为是一个意象。

“意境”指的是艺术家们针对作品的整体叙述,它是一种整体的表达,而不仅仅是某一个片断或特定的介绍。

它是一种比较宽泛的概念,也更多地考虑作品的气氛和整体的思想表达,它强调的是通过一系列的调和来完成一个作品。

因此,“意象”更多地关注的是某一特定的特征。

而“意境”则更多地是强调整体的和谐,调和,协调,以及作品本身的内在连贯性。

4、结论以上就是“意象”与“意境”之间的辨析,希望能够帮助大家更好地理解二者之间的差异,以橙色艺术家们创作出更加优秀的作品。

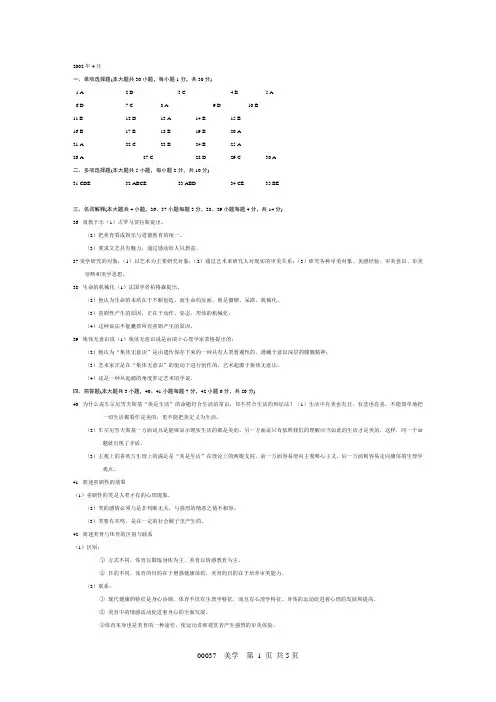

《美学原理》试题及答案一、选择题1、在艺术接受中,每个接受者所具有的先在的自身素质,被现代接受美学称为(A)A、期待视界B、先验图式C、主体经验D、先见之明2、在艺术接受中,意象的重建过程主要在于(D)A、读B、悟C、观D、品3、意境和意象的区别在于(C)A、意境是指审美的广度,意象是指审美的深度B、意境具有主客一体的特征,意象具有主客对立的特征C、意境属于形而上的领域,意象属于形而下的领域D、意境是一个艺术范畴,意象是一个美学范畴4、"关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑"(《诗经》)这段古诗中意象的类型是(B)A、仿象B、兴象C、喻象D、抽象5、现实主义艺术中的人物形象一般属于(A)A、仿象B、兴象C、喻象D、抽象6、意象思维和抽象思维的区别不是表现在(D)A、前者主要是心理学范畴,后者主要是认识论范畴B、前者一般不使用抽象概念,后者需要运用抽象概念C、前者的目的在于求美,后者的目的在于求真D、前者的成果是精神产品,后者的成果不是精神产品7、从艺术起源的角度界定艺术的学说是(C)A、符号说B、表现说C、游戏说D、教化说8、古人云:"粗绢恶扇,败人意兴"。

在艺术品的层次结构中,造成这一现象的因素是(A)A、物质实在层B、形式符号层C、意象世界层D、意境超验层9、下列美学家中不主张模仿说的是(D)A、柏拉图B、亚里士多德C、贺拉斯D、席勒10、孔子说"知之者不如好之者,好之者不如乐之者"。

这里的"乐",体现了美育的(B)A、形象性B、愉悦性C、独创性D、逻辑性11、叔本华说:"国王和乞丐从窗口看夕阳,两者都可以感觉到美"。

这是在强调( )A、美有绝对一致的评判标准B、美的普遍性和超功利性C、审美是纯粹的知性活动D、审美与社会地位毫不相干12、最重要的审美途径是( )A、自然B、社会C、人生D、艺术13、美学史上最早提出"美在数的和谐"的美学家是( )A、毕达哥拉斯B、苏格拉底C、柏拉图D、亚里士多德14、在朱光潜的美论中,"物"与"物的形象"的不同主要是( )A、前者是客观的,后者是主观的B、前者是客观的,后者是主客观的统一C、前者是实在的,后者是虚幻的D、前者属于内容范畴,后者属于形式范畴15、与美学联系最为密切的学科当推( )A、哲学、语言学、精神分析学、社会学B、哲学、文艺学、心理学、伦理学C、哲学、教育学、现象学、文化人类学D、哲学、文艺学、阐释学、符号学参考答案:11、B 12、D 13、A 14、B 15、B16、陶渊明认为,欣赏自然美景时"此中有真意,欲辨已忘言"。

意象与意境的辨析摘 要:意象与意境是艺术理论中的两个重要概念,两者都各自具有独特的艺术特点,也存在着一定的区别。

本文将通过探讨意象与意境之间的区别和关系,从艺术本质和艺术形式两个方面进一步界定意象与意境的概念,以便让读者更好地理解并掌握这两个概念。

关键词:意象;意境;艺术本质;艺术形式I.Introduction意象与意境是艺术理论中重要的概念,它们不仅是艺术创作的基础,也是艺术评价的重要依据。

它们的定义及其内涵不仅在艺术家和艺术学者之间存在差异,也在学术界引发诸多讨论和争议。

本文将探讨意象与意境之间的关系,从艺术本质和艺术形式两个方面进一步界定意象与意境的概念,以便让读者更好地理解并掌握这两个概念。

II.Definition and concept意象是一种艺术表现形式,它是通过直接把某种特定的意义或情感表现出来,以视觉形式表现出来。

意象中的图像和色彩有着直接和明显的表达性,它可以直接给观众以深刻的感受。

而意境则是一种抽象的艺术表现形式,它以运用抽象形式、色彩和空间构成一种抽象的概念,有着隐晦的内涵。

意境中的图像、色彩和空间都有着抽象的含义,观众可以从中感受到深厚细微的感情。

III.Difference and relationship最明显的区别就是,意象是一种直接表达的艺术形式,而意境是一种抽象的艺术形式。

除此之外,意象和意境还存在一定的关系,即它们可以结合在一起,融为一体,以形成更丰富的艺术形式。

在艺术的形式上,画家常常将意象和意境有机结合,把意象发挥到最大,使之触及深层次的内涵,以达到具有深度的艺术感染力。

以马克罗斯曼的《蒙克利尔夜晚》为例,在这幅画中,他将水彩的光影与蒙克利尔充满悲凉景象的感觉有机结合,展现出一种意境,以达到强烈的艺术效果。

因此,意象和意境之间存在着一种立体的关系,它们可以结合在一起,以达到更加完美的艺术表达。

IV.Conclusion意象与意境是艺术理论中重要的概念,它们不仅是艺术创作的基础,也是艺术评价的重要依据。

2021年北海艺术设计学院绘画专业《中国美术史纲要》科目期末试卷A(有答案)一、填空题1、奠定擦笔水彩画法,并用时装美女做月份牌主要描写对象的是___________2、清代三大木板年画产地是___________、___________、___________3、“南宋四大家”指的是___________、___________、___________、___________。

4、元代永乐宫三清殿壁画的作者是民间画工___________等,而纯阳殿的壁画构图则是采用了___________的表现形式。

5、元代画家以___________画梅著称。

6、龙山文化阶段,作为当时建筑质量提高的主要标志,一是普遍发现___________,二是出现了___________7、青海大通孙家寨出土的《___________》,堪称马家窑文化彩陶艺术之杰作。

8、我国著名的四大石窟指的是___________、___________、___________和___________石窟。

9、“海上三任”是活跃在上海画坛的___________、___________、___________。

10、五代时期的画家创造了北方重峦峻岭和江南的秀丽风光,北方以___________、___________为代表,南方以___________、___________为代表,形成两种不同的风格和画派。

二、选择题11、铜胎掐丝法邮的俗名是()A.唐三彩B.扣器C.景泰蓝D.宣德炉12、明代擅长“易园以方,易整以散”装饰手法的画家是()A.陈洪绥B.崔子忠C.丁云鹤D.吴彬13、已知最早的纸本绘画《地主庄园图》出土于()。

A.吐鲁番晋墓B.昭通霍氏墓C.安丘冬寿墓D.酒泉丁家闸墓14、首先提出“明劝诚,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”这一绘画功能的是()A.顾恺之《画云台山记》B.谢赫《画品》C.宗炳《画山水序》D.王微《叙画》15、瓷器中的“粉彩”出现于()A.嘉靖时期B.万历时期C.康熙时期D.雍正时期16、秦陵兵马俑三号坑设计的是()。

浅谈中国古典园林中的“物、象、意、境”侯禹升,张子赫(苏州大学金螳螂建筑学院,江苏苏州215123)自古以来,形象思维决定了华夏民族的思考方式与实践活动。

中国古典园林作为一件精美的“瓷器”,将“物、象、意、境”四字蕴藏其中。

通过对古典园林中“物象、意象、物境、意境”四个词语,两两一组剖析解读,得出“象”作为构建“境”的基础,“境”作为“象”所追求的目标,在“境”营造之后又可澄怀回味于“象”。

而后从创作与审美两个角度论证“物”“意”之间的关系,得出创作角度是“意”向“物”的落实,审美角度是“物”向“意”的体味,两个视角之间互逆互证,以此来加固中国古典园林的“物、象、意、境”之间的关系。

中国古典园林;物象;物境;意象;意境篇著作中,传达出:对“自然之物”本身的重视,是一切创造的前提与基础。

辞海中对“物象”一词作如下解释“外界事物;物体的形象;事物的现象;文艺作品所创造的典型形象;景物,风景;物候现象”。

就“物象”之于园林的整体空间,实则所描述的是静观立法的微观单体。

物象是园林空间中客观存在事物的外在和内质表象:境因象生,因象生景[6]。

类比中国画中的“物象”之“人物、山水、花鸟、亭轩”,中国古典园林中的“物象”则为构成园林整体空间环境之“山石、水体、植物、建筑”个体单元。

首先是从形的概念上讲,万物皆有表象,如园林中“一拳代山、一勺代水、枇杷芭蕉、亭台轩榭……”以“象之形”促进最直接的感官刺激作用,使人感知到是山、是水、是林、是亭。

其次是从质的概念上看,它包含了物象的内部结构、生长规律、体态、色泽、产地等。

以园林的掇山艺术为例,扬州个园选用不同材质的石材:春山(笋石)淡治、夏山(湖石)苍翠、秋山(黄石)明净、冬山(宣石)惨淡,通过“象之质”来营造四时之景。

1.2古典园林之“意象”“以中每爱余画竹,余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非?叶之繁与疏,枝之斜与直哉?或涂抹久之,他人视以为麻为芦,仆亦不能强辩为竹。

2022年西南大学专业课《中国美术史纲要》科目期末试卷B(有答案)一、填空题1、元四家指的是___________、___________、___________、___________2、“扬州八怪”大致分为三类:其中一类是厌弃官场的文人画家,如___________、___________等3、秦汉时代表示威仪等第的建筑物是___________4、杜甫诗:“薛公十一鹤,皆写青田真,……”道出了画家___________笔下鹤的高昂神韵。

而“穷羽毛之变态,夺花卉之芳妍”则指的是___________的花鸟画。

5、“吴门四家”中的仇英,画法以___________闻名,代表作品是《___________》。

6、“为冢象祁连山”,指的是汉代的___________墓址7、唐代画家周肪,创造了“___________”之体,他的佛画风格被称为“___________”。

8、把写意花鸟推向新阶段的两名主要画家是___________和___________。

9、中国现存最早的砖塔是河南等封的___________10、明末画家陈洪绶19岁时创作的___________,其中以___________为最佳。

二、选择题11、在苏州大型园林中具有代表性的园林是()A.拙政图B.网师园C.怡园D.留园12、开创我国青绿山水端绪的作品是()A.游春图B.江帆楼阁图C.明皇幸蜀图D.千里江山图13、“明四家”中以工笔重彩闻名的画家是()A.沈周B.文征明C.唐D.仇英14、秦汉时代表示威仪登第的建筑物是()A.门阔B.墓表C.享堂D.坞壁15、清初“四王”中,取得“熟不甜,生不涩,淡而厚.实而清”的收获的画家是()A.王时敏B.王鉴C.王翠D.王原祁16、根据现有资料,可知画像石萌发于()A.春秋战国时期B.西汉时期C.东汉时期D.魏晋南北朝时期17、中国现存最早的砖塔是()A.洛阳永宁寺B.登封嵩岳寺塔C.慈恩寺塔D.五台山佛光寺18、被称为古代山水画中巨作的是()A.鹊华秋色图B.浮玉山居图C.富春山居图D.春山欲雨图19、马王堆汉墓帛画描绘的主题思想是()。

诗歌中的意象与意境【学习要点】1理解“意象”和“意境”两个概念及其区别。

2初步鉴赏诗歌意境3 了解考查模式,弄清景物形象命题指向4掌握答题步骤,归纳答题的思维流程及答题模式,取得答题的最佳效益。

【知识铺垫】1.理解“意象”和“意境”两个概念及其区别。

(一)意象:“意”是指作者的思想感情,“象”就是具体事物,又叫“物象”。

“意象”就是意中之象,指包含作者思想感情的具体事物。

例:人归落雁后,思发在花前。

一一薛道衡《人日思归》:羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

——王之涣《凉州词》何处是归程,长亭更短亭。

一一李白《菩萨蛮》寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

一一柳永《雨霖铃》今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。

一一柳永《雨霖铃》故关衰草遍,离别自堪悲。

路出寒云外,人归暮雨时。

一一卢纶《送李端》(二)意境:是指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想象的境界。

古典诗歌意境有:雄浑壮丽----大漠孤烟直,长河落日圆。

开阔苍凉-----千嶂里,长烟落日孤城闭。

高远辽阔----落霞与孤鹫齐飞,秋水共长天一色。

幽清明净----明月松间照,清泉石上流。

沉郁孤愁----野旷天低树,江清月近人。

和谐静谧----渡头余落日,墟里上孤烟。

(三)意象与意境的区别:区别:(1)从形式上看,意象与词句相关,是可以感知的,实在的,具体的;意境则与全篇对应,是要体悟的、抽象的,是一种氛围。

(2)意象是分析诗歌散文时的用语,指构成一种意境的各个事物,这些事物往往带有作者主观的情感。

意象组合起来,就构成了意境。

用简单的关系式来表示:意象=物象X情思意境=意象+氛围意象+意象=意境。

如果意象是花朵,意境就是春天;如果意象是美人,意境就是良宵;如果意象是鬼火,意境就是令人毛骨悚然的夜色;如果意象是狼狗、铁丝网、警棍、坦克,意境即白色恐怖。

【范例剖析】赏析意象与意境:【例1】小楼一夜听风雨,深巷明朝卖杏花。

(陆游《临安春雨初霁》)意象:小楼深巷氛围:静谧幽邃,诗人客居临安的寂寞意象:春雨杏花氛围:江南早春的气息,预告一个万紫千红的局面即将到来意境:寂寞的诗人躺在深巷小楼里,春天的脚步随着雨声来到深巷,进入小楼,给诗人带来一个不眠之夜,诗人设想明天早晨该能听到深巷传来的卖花声了,这两句构成的意境,其中有春天到来的喜悦,也有流光易逝的感喟【例2】卜算子黄州定慧院寓居作苏轼缺月挂疏桐,漏断人初静。

美学(课程代码00037)历年真题考过的名词解释题、简答题、论述题一、名词解释2016年10月1.审美体验2.荒诞3.有趣味的形式4.虚静2016年4月1.审美情趣2.审美理解3.生物本能说4.美育的内涵2015.101.意象的结构2.劳动说3.审美形态的生成性4.艺术品的开放性2015.41.意象的生成2.“悟”3.巫术说4.席勒的《美育书简》2014.101.审美意识2.罗森克兰兹的《丑的美学》3.审美理解的多义性4.以道制欲2014.41.载道说2.化育3.优美4.审美距离说2013.71.再造性想象2.审美体验3.游戏说4.艺术的审美功能2013.41.集体无意识说2.审美教育3.审美活动无功利4.兴2012.71.审美趣味2.荒诞3.有意味的形式4.艺术敏感2012.41.喻象2.以美育代宗教说3.悟4.审美需要2011.71.审美形态2.无我之境3.有趣味的形式说4.崇高2010.71.审美形态2.劳动说3.对比联想4.灵感2010.41.有我之境2.审美体验3.空间艺术4.净化说2009.71.审美理想2.审美体验3.优美4.寓教于乐2009.41.审美趣味2.艺术品的他律性3.仿象4.趣味教育2008.71.有趣味的形式说2.寓教于乐3.审美形态4.审美体验2008.41.审美直观2.审美理想3.崇高4.美育代宗教说1.游戏说2.寓教于乐说3.艺术敏感4.审美意识2007.41.命运悲剧2.表现说3.贺拉斯的美育观4.美的问题的性质2006.71.心理距离说2.美感3.艺术的审美功能4.无我之境2006.41.悲剧性2.席勒的美育观3.有趣味的形式说4.审美个性2005.71.内在感官说3.美学思想4.灵感2005.41.观2.移情说3.埃斯特惕卡4.心理能量消耗的节省说2004.71.心理距离说2.山羊之歌3.生命的机械化4.游戏说5.《审美教育书简》2004.41.柏拉图的美育观2.美学思想3.审美态度4.艺术敏感2003.41.寓教于乐2.“上升的乖讹”与“下降的乖讹”3.无我之境4.美感欣赏活动2002.41.寓教于乐5.美学研究的对象3.生命的机械化4.集体无意识说浙江2012.71.丑2.畅神说3.载道说4.以道制欲浙江2010.71.虚静2.再造性想象意象的物态化3.审美情趣浙江2010.41.审美经验2.崇高3.模仿说4.意境浙江2009.7 1.艺术敏感3.移情说3.观4.模仿说浙江2009.41.审美需要2.审美距离3.符号说4.审美教育浙江2008.71.移情2.审美距离3.有意味的形式4.寓教于乐浙江2008.41.审美体验2.审美距离3.表现说4.灵感浙江2007.71.内在感官说2.崇高3.美是理念的感性显现4.无我之境浙江2003.71.美是理念的感性显现2.突然荣耀说3.意象的物态化和物化4.美育5.埃斯特惕卡浙江2002.71.乖讹说2.意境3.期待视界4.美育二、简答题2016.101.简述意象的结构2.简述审美趣味的标准3.简述悲剧的特征4.简述艺术品的鉴赏过程5.简述蔡元培的美育观2016.41.简述审美经验的动态过程2.简述优美和崇高是两种不同的人生境界3.简述柏拉图的美育观4.简述审美实践是一种人生实践5.简述艺术品的形式符号层2015.101.简析审美主体的存在状态2.简述意象与意境的区别3.简述艺术技巧与艺术形式的关系4.简述崇高与壮美的联系与区别5.简述席勒的美育思想在西方美育史上的意义2015.41.简述美学在研究方法上的主要特点2.简述艺术的审美功能3.简述审美惊异的主要特点4.简述艺术接受的主体性5.简述王国维的美育观2014.101.简述审美关系与审美活动的关系2.简述西方悲剧理论的主要发展过程3.简述想象力在审美对象的构成过程中所起的作用4.简述艺术品与非艺术品的联系5.简述美育的独特性2014.41.简述审美活动作为人生活动的独特之处2.简述审美感知的基本特征3.简述艺术的核心功能4.为什么不能把美育等同于人格教育5.简述悲剧的基本特征2013.71.简述审美经验具有非功利性的原因2.简述马克思的存在论的基本内容和特色3.简述生物本能说的缺点4.简述审美理想在审美活动中的作用5.简述悲剧作为审美形态的主要特征2013.41.如何提高审美趣味2.简述艺术存在动态过程中的三个环节3.简析审美关系的内涵4.比较“有我之境”与“无我之境”5.为什么不能把美育等同于艺术教育2012.71.美学研究的核心方法是什么2.艺术家的审美经验与其人生实践的关系是怎样的?3.简述审美情感在审美想象中的作用4.简述喜剧的特征5.简述近现代美育思想的基本线索2012.41.简述美学学科形成的三个阶段2.简述意象的生成3.简述审美对象形式规律的多样统一性原则4.简述亚里士多德划分艺术形态的方法5.简述美育与审美活动之间的联系与区别2011.71.简述喜剧的特点2.简述审美情感在审美活动中对审美想象的作用3.简述审美经验的特点4.简述审美价值与一般价值活动的共性5.简述原始意识的特征1.简述作为人文学科的美学在研究方法上的主要特点2.简述艺术接受的主体性3.美育与人格教育的关系4.简述艺术品的层次结构,并说明其内在关系5.简述审美活动作为价值活动的特殊性2010.71.自然在什么条件下才能成为审美对象?2.为什么美不能先于人而存在?3.在审美经验中情感与理智的关系是怎样的?4.简述审美活动的特殊性5.简述什么是意境以及意象与意境的区别2010.41.简述艺术意象的基本特征2.如何理解审美活动是一种价值活动3.简述作为审美活动中介的艺术品的基本特征4.美育的功能5.简述美学的研究方法2009.71.作为审美形态的荒诞具有什么样的特点?2.审美经验的主要特征有哪些?3.构成审美理解多义性的原因是什么?1.简述主体在审美活动中作为精神存在的特征2.简述审美境界的性质、特点3.简述艺术创造的核心是意象的生成4.简述艺术品与非艺术品之间的区别5.简述感性形象在美育中的重要作用2008.71.简述审美感知的特点2.康德与博克在优美论上的区别3.简述意境与意象的区别4.如何理解审美活动中无功利性与有功利性的统一? 2008.41.简述审美关系的特征2.简述审美经验的动态过程3.简述意象的物态化和物化4.悲剧的基本特征5.美育的基本特点2007.71.简述人的感觉能够产生美感的原因2.简述马克思主义美学的基本特点3.简述喜剧性的笑的基本特征2007.41.如何理解美学研究方法的多层次性特点?2.简评郎吉诺斯的崇高观3.简述美育与德育的区别与联系4.简述形式因素在美感中所起的重要中介作用5.艺术的接受可以分为哪几个阶段?2006.71.简述审美活动中会产生通感现象的原因2.简述先当代西方的一些美学家反对给美和艺术下定义的原因3.简述美育转移人的心理气质和精神面貌的途径2006.41.为什么说艺术应当是美学研究的主要对象2.艺术意象有何基本特征3.简述生活丑与艺术美的关系4.简述艺术功能的多元性5.简述探讨审美欣赏活动心理特征困难的原因2005.71.简述意境与意象的区别2.简述美育的特点3.简述优美的特征2005.41.简析现当代,西方的一些美学家反对给美和艺术下定义的主要原因2.简述欣赏者在艺术接受中对艺术的重建过程3.为什么应当把审美关系作为美学研究的出发点2004.71.简述马克思主义美学的主要内容2.为什么说美是自由的形象3.艺术品与非艺术品有何区别与联系4.美育的基本特性2004.41.简述艺术的存在方式2.简述美感与美的关系3.简述黑格尔的崇高观2003.41.简述美育的特点2.简述“美感是性本能的升华”3.简述罗丹的雕塑“欧米哀尔”“丑得如此精致”的原因2002.41.为什么说车尔尼雪夫斯基“美是生活”的命题符号生活的常识,却不符合生活的辩证法?2.简述喜剧性的效果3.简述美育与体育的区别与联系浙江2012.71.简要说明马克思实践观的基本特征5.简述悲剧的基本特征3.简述审美感知的基本特征4.简要说明意象的物态化和物化5.简述美育和艺术教育的关系浙江2010.71.简述美学研究的方法2.简述优美的特征3.审美趣味的特征和健康标准4.简述什么是意境以及意象与意境的区别5.简述王国维的美育观浙江2010.41.美学学科孕育与形成中经历了哪些阶段2.如何理解审美活动中无功利性与有功利性的统一?3.简要评述席勒的美育思想浙江2009.71.作为审美形态的荒诞具有什么样的特点?2.简要评述席勒的美育思想3.如何理解审美活动中无功利性与有功利性的统一?4.简要说明美学学科孕育和形成的三个阶段浙江2009.41.简述审美感知的特点2.简述审美对象的特点3.简述审美活动是审美主体与审美客体的基础的原因4.简述巫术活动对审美的原始发生具有重要意义的原因5.简述人变为“非人”的真实含义浙江2008.71.审美活动在思维方式上不同于科学认识、道德判断活动的特点是什么?2.荒诞作为现代审美形态有哪些基本特点?3.(通常意义上的)艺术品是什么性质的物品?4.为什么说“趣味无可争辩”是十分有害的?浙江2008.41.审美活动在思维方式上不同于科学认识、道德判断活动的特点是什么?2.作为审美形态的喜剧的基本特点是什么?3.艺术品与非艺术品的区别主要表现在哪几个方面?4.意象是一种什么样的存在?浙江2007.71.简述艺术的存在方式2.简述意境与意象的区别3.简述美育转移人的心理气质和精神面貌的途径4.简述抽象性在审美活动中的意义浙江2003.71.试简评车尔尼雪夫斯基“美是生活”这一命题2.试述丑的审美价值3.意象思维和抽象思维有何区别?4.为什么说艺术教育是美育的最重要方式?浙江2002.71.简述马克思主义美学的基本特点2.美感中的直觉有哪些特征?3.什么是意象的物态化和物化?4.简述美育与智育的区别与联系三、论述题2016.101.结合具体事例,论述审美活动是人的基本存在方式。

“意象”与“意境”辨析“意象”与“意境”作为中国古典文论中两个比较重要的审美范畴,在中学语文教学中一直占据着较为重要的位置,二者之间既有密切的联系又有着很大的区别,所以有必要对二者进行比较分析,以更有利于中学语文特别是诗歌鉴赏部分的学习。

1.“意象”与“意境”中的“意”“意”“象”两字最早出自《周易?系辞传》:“子曰:圣人立象以尽意。

”刘勰在《文心雕龙?神思》中首次将两字连在一起:“独照之匠,窥意象而运斤。

”“意境”则最早出现在魏晋南北朝时期,在当时就已经有了“意象”说与“境界”说。

近代王国维在其《元剧之文章》中又给“意境”下了一个定义:“何以谓之有意境?曰:写情则沁人心脾,写景则在人耳目,述事则如其口出是也。

”由此可见,“意象”与“意境”都可以说是“情”与“景”的统一,前者是“意”与“象”的统一,后者是“意”与“境”的统一,二者中的“意”均可谓之“情”,但却是两种截然不同的“情”。

认清“意象”与“意境”中“意”的不同所指,是区分二者的关键。

“象”有尽而“意”无穷。

“意象”是抽象和具象的统一,其中“象”是一个鲜明生动的、具体可见的外表形态与形象;“意”则是抽象的、形而上“不可言之理”(叶燮《原诗》),不能为视知觉所直接感知,但却能被读者理解与想象。

“意象”中的“意”是一种抽象之理,附着在具体的、简化的“象”之上,在读者的情感世界里开拓出一大片广阔的空间,这就是所谓的“象”外之“意”。

“意”与“象”是象征义与象征体的关系,二者之间必须要有相似性,但是“象”下之“意”并不是“象”本身所具有的,而是作者有意为之的,因此要较“象”更复杂多解,需要读者“观其象而玩其辞”,反复涵咏、仔细品味,以获得阅读的快感。

与“意象”之抽象之“意”相对,“意境”中的“意”则一般是形而下的、具体的喜怒哀乐与人生感悟,也即真情实感。

这种真情实感很自然地与同样具体的景物相契合,甚至由特定的景物而引发,这即是所谓情因景生或触景生情。

意象与意境辨析作者:赵星文来源:《语文天地·高中版》2020年第01期在诗歌鉴赏中,学生常常将意象和意境混淆,概念模糊,理解不透彻,使得鉴赏不深入,答题不规范。

现将二者加以辨析,以期学生鉴赏更通透。

一、概念有别意象就是指诗歌中熔铸了作者主观感情的客观物象,是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。

包括两个要素:一“意”,即主观情感;二“象”,即客观物象(如山川草木等)。

如枊宗元的《江雪》,诗中的“千山”“鸟”“孤舟”“蓑笠翁”“寒江”“雪”就已经不再是简单的物象,而是熔铸了诗人的感情——不屈服于环境,傲然倔强,充满主观情绪意味的意象了。

诗歌中的意境是一个审美想象空间,属于艺术空间范畴。

由属于主观范畴的“意”与客观范畴的“境”(空间镜像)结合而成。

“意”为情与理的统一,“境”是形与神的融合。

情理、形神相互渗透,相互制约,既生于意外,又蕴于象内,“情与景汇﹐意与象通”,就形成了意境。

如清新自然、雄浑开阔、寂静肃穆等。

意境是衡量诗歌艺术高低的标志。

王国维曾说:“言气质,言神韵,不如言境界。

有境界,本也;气质、神韵末也。

有境界二者随之矣。

”二、内涵各异1.象征性意象诗人运用象征体使思想感情具体化,引起读者深思,进而使读者获得审美愉悦。

艾青说:“象征是事物的影射,是事物互相间的借喻,是真理的暗示和譬比。

”如“杨柳”象征离别。

2.比喻性意象借助鲜明、生动的喻体形象,使情思具体化,从而增强诗的表达效果。

如《虞美人》(李煜):“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,用“一江春水”喻愁,生动形象。

3.描述性意象通过对形象做具体的描述,使感情有了依托。

如《鹿柴》(王维)通过描述性的意象“空山”“返景”“深林”“青苔”等渲染了一种清幽、静谧的气氛,渗透了作者追求自然美的思想感情和以画入诗的审美情趣。

4.通感性意象采用新奇手段,利用通感手法,将感情渗入其中。

如《琵琶行》“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”,用银瓶乍破般清脆的声音,水浆爆破的冲击声,铁骑突出的气势,刀枪撞击的凌厉,描绘琵琶声,用视觉表现听觉。

中国古典诗词的意境与意象诗韵犹画韵,无韵之画自古不得品位,同样的,无韵之诗则更是为世人所不屑。

此中之“韵”就是诗与画的灵魂,无之则诗画无以留存。

而“韵”在中国古典诗词中即是诗词的意境。

意境的始基在先秦道家的“体道”的境界。

“道”,不知其名,也不可名,甚至也不能用语言给予确切的表达和解释,但它又是一种确确实实的存在。

它先天地生,是宇宙万物的起源。

它恍恍惚惚,渺渺茫茫,可以意会而不可以言传。

正是道家这种可以意会不可以言传的思维特点,启发了后世的文学家、艺术家,去追求一种深远杳冥的、飘渺恍惚的、不可以用语言穷尽而又能表现一种高远意旨的艺术境界。

诗人、艺术家借助比喻、象征、暗示等种种艺术手法,在作品中留下许多的空白和断裂,通过调动读者的想象力,启发读者用自己的生活感受去体味、想象、填补这些空白,去获取作品的“言外之意”和审美享受。

这正是文学作品中意境的魅力。

可见最早的意境基本上是一种人生哲学。

到了魏晋六朝时期,刘勰把哲学的命题转为文学理论命题,“言外之意”、“象外之境”。

一、关于意境究竟何为意境?意境一词,最先由唐代名僧皎然在《诗式》中提出,与他同时代的王昌龄、刘禹锡又有所阐发王昌龄在《诗格》的著作中提出“三境”说。

他认为:诗有三境,即“物境”、”情境”和“意境”。

,在经过历代诗人、理论家的探讨和发挥,终于形成中国古代文艺美学特有的概念,并主导着古典诗词的创作。

自提出“意境”这个概念,已经有了无数种界定。

在不少关于意境的研究中,主要有以下几种观点。

一是哲学意蕴说。

中国先秦的“道”论,有深刻的学术影响。

“道”家的“道”与后来佛教、禅宗结合影响尤其大。

文学领域提出“原道”主张,也根深蒂固。

这样后人就又引“道”论来解释“意境”,力图说明意境中所谓“象外”、“意外”,其实就是一种行而上的意味。

宋代严羽在《沧浪诗话》以禅论诗,就提出诗之意境“如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷。

”而叶朗教授更是明确提出:“‘意境’的‘意’不是一般的‘意’,而是‘道’的体现。

四.什么是意象?什么是意境?举例说说意象和意境的区别和联系。

“意象”最早见于《易传·系辞》:“子曰:圣人立象以尽意。

”后陆机有:“穷形而尽象”的说法。

认为只有对物象进行充分描摹,才能使情意得到

完美的展现。

《文心雕龙·神思篇》:“独照之匠,窥意象而运斤”。

唐代,随着

诗歌创作的繁荣,诗的意象理论日趋深化、成熟。

司空图提出:“意象欲生,

造化已奇。

”(《二十四诗品·缜密》)胡应麟:古诗之妙,专求意象。

“(《诗薮》)

而这些言论的“意”只诗人的审美意识、审美感情;“象”指社会生活中的人

和事,自然界中的景和物。

所以,中国古典诗学的“意象”就是指诗人的主观

意志与客观景物在审美感兴中相碰撞而产生的“意中之象”或“心中之象”“人

心营构之象”。

从美学高度来看,只有意与象,我与物,主体与客体、

情与景融交在一起,才能创作出美的艺术境界。

此时的“象”(或

“境”)已不是纯客观的物了,已是经过心灵化了的,它已浸染上了

作家的主体情志,它是情志的“感性显现”,一般称之为“意象”,

即含主体情志的客体物象。

在文学艺术创作领域,都会涉及到物我关

系,诗歌创作是强调“物化”境界,即物我合一的境界,情景交融、

寓情于景、借景抒情的意境,这是一种诗中所描绘的生活图景与所表

现的思想感情融合一致所形成的一种艺术境界。

在绘画艺术中,郑板

桥将物我关系归纳为眼中之竹、胸中之竹、手中之竹的“竹象三意

说”。

“意境”作为文学理论的概念产于唐代,但它的思想渊源早就出现在先秦以来的典籍中。

道家强调“人与自然”的和谐统一,“天

地与我并生,万物与我为一。

”(庄子《齐物论》)这为“意境论”物

我与共,主客为一,情景交融的美学理论提供了哲学前提。

唐代诗僧

皎然所说的“文外之旨”。

刘禹锡的“境生于象外”;司空图进一步强

调“韵外之至”“味外之旨”。

(《与李生论诗书》)都揭示了意境发人

想象的审美特征。

第一个明确提出“意境”概念并对其内涵加以说明

的是王昌龄。

他在《诗格》中说:“第一个明确提出“意境”概念并

对其内涵加以说明的是王昌龄。

他在《诗格》中说:“诗有三境。

一

曰物镜:欲为山水诗,则张泉石云峰之境,极丽绝秀者,神之于心,处身于

境,视境于心,莹然掌中,然后用思,了然境象,故得形似。

二曰情境:娱乐

愁怨,皆张于意而处于身,然后驰思,深得其情。

三曰意境:亦张之于意而

思之于心,则得其真矣。

”对于“意境”,作家必须发自肺腑,得自心源,这样的意境才能给人以无穷的意味,真切感人。

诗僧皎然在《诗式》中提出“取境”说,指出以意取境有两种情况:一是由境而来,“取境之时,须至难至险,始见奇句”;一是由思而来,“有时意境神王,佳句纵横,若不可遏,宛若神助。

不然,盖由先积精思,因神王而得乎”而这两类取境在表现上都须“有似等闲,不思而得”,强调其空灵、超然境外的特征。

严羽的《沧浪诗话》的“兴趣”说表明了意境“虚”的特点。

实境是指逼真描写的景、形、境,是客观事物的再现;而虚境则是指由实境诱发可开拓的审美空间。

它一方面是原有画面在联想中的延伸和扩大,另一方面是伴随着这种具象的联想而产生的对情、神、意的体味与感悟,即“不尽之意”。

虚境是实境的升华,体现着实境创造的意向和目的,体现着意境的艺术品位和审美效果。

虚境不能凭空而生,虚境由实境得来。

清代刘熙载《艺概》中说:“山之精神写不出,以烟霞写之;春之精神写不出,以草树写之。

故诗无气象,则精神亦无所寓矣。

”这都说明了意境以实写虚的特点。

王国维在《人间词话》说:“境,非独谓景物也,喜怒哀乐,亦人心中之一境界。

故能写真景物,真感情者,谓之有境界;否则谓之无境界。

”当代文艺理论家宗白华说:“意境是情与景(意象)的结晶品。

”概括起来,意境就是“情由境生、情景交融”的那种艺术境界。

区别:

第一,意象是以象寓意的艺术形象,意境是由那寓意之象生发出来的艺术氛围。

如白朴的《秋思》:“孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸥影下。

青山绿水,白草绿叶黄花。

”共并列了十二个意象,虽也鲜明生动地呈现出绚丽的秋色图,但并无饱满深挚的情感,缺乏“情与景”“情与理趣”的自然融合,就无法构成“诱发”人想象的“审美空间”,缺乏意境,当然就难以感人了。

马致远的《天净沙·秋思》就是一首通过一组意象有机组合而成为优美意境的杰作:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

”此散曲营造了一个游子思归而不得、触景生情的凄凉悲清的意境;为了完成此意境的营造,作者构筑了“枯藤、老树、昏鸦、古道、西风、瘦马、夕阳、断肠人、天涯”等意象,把这些名词意象直接连缀,产生的悲凉气氛就是意境。

我们可

以说马致远的《天净沙》构筑了一个“整体意象”,即一个在日落黄

昏仍踯躅于西风古道上的落魄天涯的游子形象。

它是那个时代前途

茫茫、归宿无定的一代知识分子的凄苦心境的写照。

通过这两首

诗我们可以感受到意象与意境的鲜明区别。

第二,意象是实有的存在,意境是虚化了的韵致和意味。

比如海子的《日记》,这是他死前在青海德令哈写的一首诗。

单个地挑出来那些意象,就是:德令哈(地名)、戈壁、草原、姐姐、泪滴、荒凉的城等。

然而,作者通过这些意象,一一组合起来,表达了对“姐姐”的思念。

请看原诗:“ 姐姐,今夜我在德令哈,夜色笼罩。

姐姐,我今夜只有戈壁。

草原尽头,我两手空空。

悲痛时握

不住一颗泪滴。

姐姐,今夜我在德令哈,这是雨水中一座荒凉的城。

除了那些路过的和居住的。

德令哈......今夜,这是唯一的,最后的抒情;这是唯一的,最后的,草原。

我把石头还给石头,让

胜利的胜利。

今夜清稞只属于她自己。

一切都在生长。

今夜我只有

美丽的戈壁空空。

姐姐,今夜我不关心人类,我只想你。

”从海子的这首诗,我们可以看出,意象的实在性;同时也可看出,意境的韵味,那是一个被虚化了的世界。

第三,意境是作家所追求的艺术创造的终极目标,意象则只是营造意境的手段和材料。

脱离意境的意象建构是不成功的苍白无力的意象;没有意象的意境是平淡无味的,难以给人美感的失败之作。

一个作家,终生追求的目标,就是创

造艺术形象,也就是营造当然。

说起“梅花”这个意象,我们可以联想到它所拥有的

意味,但我们很难将它与某人某作联系在一起。

可

是,谈及“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”这种意

境,我们马上会想到林通,想到他的《山园小梅》。

也

就是说,脱离了赖以存身的语境,意境的终极旨向,

会含混不清。

它原本的意蕴,会随之消失。

意象所

拥有的意味,显然超越了语词的层面。

也就是说,它

的内涵,大于表现它的词语。

它的外延,却因之大

大地缩小。

然而,较之意境,意象又是更小的意义

单位,所以,它比意境,更具意义的恒定性、位置

的灵活性。

这正如意象和语词:意境的内涵大于意

象,外延却小于意象。

于是,在文学作品的意境营造

中,我们就会发现:即使那些容易被人引用的诗词

名句一一它们的终极价值,仍存在于原作,而它们被

引用的几率,也非无限。

关键在于,它们是意境,而

非意象。