第9章第2节血液循环第3课时

- 格式:ppt

- 大小:3.66 MB

- 文档页数:30

《血液循环》教学目标:知识目标1、掌握体循环、肺循环的途径、血液成分的变化及意义过程与方法:1、通过学习血液循环的途径,培养学生的观察能力及归纳、总结的思维能力2、通过分析血液循环的血液成分变化,培养学生的分析思维能力。

情感目标感悟血液循环过程中蕴藏的生命魅力--生命的高度有序性;形成结构与功能相适应的生命科学观。

教学重难点:(1)血管的结构与功能。

(2)心脏的结构和功能。

(3)血液循环的途径与意义。

(4)血压与脉搏的概念。

(5)不同血管的结构与功能相适应的特点。

(6)心脏与其功能相适应的结构特点;心动周期与心脏功能的方法。

(7)体循环、肺循环中的气体交换。

(8)血压、脉搏的形成;探究运动与脉搏的关系。

教学用具:自制图片,视频材料,小黑板。

教学方法:1、创设情景法。

2、多媒体演示法。

3、讲解法,图解法。

4、启发,诱导,参与讨论。

学习方法:1、小组合作讨论。

2、猜想,阅读,观察,归纳,练习。

教学过程:(一)组织教学(二)自学学生阅读课本,自学本节内容。

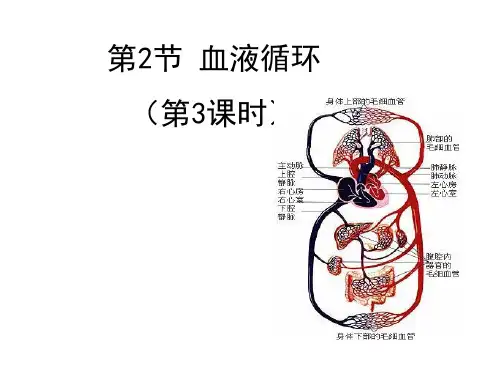

(三)引入下肢的骨骼肌活动产生的二氧化碳,被运送到肺部的途径是怎样的?(四)合作探究一、血液循环概念:教师:讲解:血液在心脏和全身的血管所组成的密闭的管道系统内循环地流动叫做血液循环。

二、区分概念:动脉,静脉,动脉血,静脉血。

学生:动脉,静脉的概念。

教师:引导讲解动脉血:含氧丰富,颜色鲜红的血液叫动脉血。

静脉血:含氧较少,颜色暗红的血液叫静脉血。

学生:猜测动脉内流什么血,静脉内流什么血?学生:阅读课本,思考问题1、血液循环包括几个途径?2、每个途径的主要功能是什么?教师:归纳:人的血液循环分体循环和肺循环。

肺循环为了获取氧气,体循环为了输送氧气。

学生:阅读课本,思考问题(1)体循环的起点、止点及大致路径(或体循环是由心脏的哪一腔开始?血液流经何处?最后流回心脏的哪一腔?)(2)在体循环过程中,血液成分有哪些变化?在何处发生的变化?(3)肺循环的起点、止点及大致路径(或肺循环是由心脏的哪一腔开始?血液流经何处?最后流回心脏的哪一腔?)(4)在肺循环过程中,血液成分有哪些变化?在何处发生的变化?教师:引导学生观察,归纳。

第2节血液循环一、教学目标1.知识与能力:(1)能区分动脉、静脉和毛细血管,说明不同类型血管的功能,及其与功能相适应的结构特点。

(2)能够描述心脏的结构和功能,说明心脏与功能相适应的特点。

(3)能概述心脏的生理特征。

(4)能描述血液循环的途径,简述血液循环过程中血液成分的变化,说出血液循环在人体中的意义。

2.过程与方法:(1)观察小鱼尾鳍内血液流动现象的实验,学习用比较法归纳三种血管的区别。

(2)在解读血液循环模式图的过程中,学习用辩证法分析人体血液循环途径的方法。

3.情感态度与价值观:通过观察血液循环和录像动画等,培养相互合作精神和创作精神。

二、重点难点1.重点(1)血管的结构与功能。

(2)心脏的结构和功能。

(3)血液循环的途径与意义。

(4)血压与脉搏的概念。

2.难点(1)不同血管的结构与功能相适应的特点。

(2)心脏与其功能相适应的结构特点;心动周期与心脏功能的方法。

(3)体循环、肺循环中的气体交换。

(4)血压、脉搏的形成;探究运动与脉搏的关系。

三、教学用具显微镜血管的横切片心脏模型四、教学方法探究试验讨论五、课时安排4课时六、教学过程第1课时血液流动的管道----------血管(一)复习提问1、常见的血型有几种?2、输血时有什么原则(二)新课合作交流,解读探究1.实验:用显微镜观察各种血管观察步骤:(1)在显微镜下观察血管的横切片,区别并比较动脉与静脉管壁结构的差异。

(2)观察毛细管装片。

2.三种血管的比较学习多媒体展示三种血管的模式图讨论三种血管的特点。

小结师生共同得出:(1)动脉:A概念:将血液从心脏输送到身体各部位的血管。

B特点:管壁厚,弹性大,管内血流速度最快。

(2)静脉:A概念:将血液从身体各部位输送回心脏的血管。

B特点:与同级动脉相比,静脉管壁薄,弹性小,管腔大,管内血流速度较慢。

(3)毛细血管:A概念:是连通微小动脉和静脉之间的血管。

B特点:数量最多,分布最广,它的管壁极薄,由一层上皮细胞构成,管内径极小,红细胞只能单行通过,管内血流速度最慢,这些特点有利于血液与组织细胞充分进行物质交换。

北师大版生物学七年级下册第四单元第九章《9.2.3 血液循环》教学设计能循环流动,在于有心脏和血管的结构,这节课内容再次让我明白了,生物的结构和功能相统一的观点。

课堂反馈通过课后练习题1某人感冒,患肺炎,经医生诊断后在他的手背上注射青霉素。

你认为青霉素经过怎样的路径到达肺部去抵抗病菌完成练习完成课后练习题1通过这道练习题,既将本节课知识与实际生活联系起来了,同时检测了学生对于血液循环途径和意义这个重要概念掌握和应用的情况。

课堂拓展自主阅读,学习血压、脉搏阅读教材,学习血压、脉搏等概念完成课后练习题27.板书设计8.教学反思与改进本节课我主要从两个方面入手帮助学生建构重要概念:一是从形象感知实事实知识入手到概括出抽象概念,帮助学生认识概念。

二是通过“以画促学”建构生物模型,帮助学生理解概念。

(一)从形象感知事实知识到概括抽象出概念,帮助学生认识概念。

通过“观察小鱼尾鳍血液流动”和“画心脏结构图”的活动,为本节课的学习做铺垫,学生直接感知血液在血管内的流动情况,激发学生思考血液怎样在血管和心脏之间循环流动的?帮助学生认识血液循环途径的概念。

(二)“以画促学”建构生物模型,帮助学生理解概念。

本节课主要围绕“血液在心脏与血管之间怎样循环流动”这个问题,小组讨论,学生互动,通过画图、比图、写图、思图四个活动,引导学生探索、分析、建立“血液循环途径及意义”这个重要概念。

整个教学设计从学生学出发,通过建构模型,帮助学生理解概念,而不是死记硬背概念。

由于我过高的估计了有些学生对心脏结构的理解,所以在绘制血液循环图时多用了一些教学时间,在课堂小结,回顾知识建构框架图的时候显得时间有点仓促,在以后的教学中之后注意教学时间和教学内容的设计。

第2节血液循环一、教学目标:1、观察血管,区分动脉、静脉和毛细血管,说明不同类型血管的功能及其与功能相适应的结构特点。

2、观察心脏,辩论心脏结构,说明心脏与功能适应的结构特点。

3、概述心脏的生理特征,认同体育运动有利于心脏的健康。

4、描述血液循环途径,简述血液循环过程中血液成分的变化,说出血液循环在人体中的作用与意义。

二、教学重点:1、血管的结构与功能;2、心脏的结构与功能;3、血液循环的途径及意义;4、血压与脉搏的概念。

教学难点:1、不同血管的结构与功能相适应的特点;2、心脏与功能相适应的结构特点;3、心动同期与心脏功能的关系;4、体循环、肺循环的气体交换;5、血压、脉搏的形成;6、探究运动与脉搏的关系。

三、课时:3课时四、教学模式:观摩式、启发式。

五、教学过程:引入新课:上节课我们学习了血液,了解到人体的营养物质通过血液运输到身体的各个器官。

人体的血液就像公路上行走的交通工具,血管是一条条公路,而这些血管有什么类型,又有什么特点,这节课我们来学习第2节血液循环。

请同学们先用5分钟时间阅读课文的内容。

板书:第2节血液循环(一)血液流动的管道——血管1、动脉:管壁原,弹性大,血流快。

2、静脉:管壁薄,弹性小,管腔大,血流慢。

3、毛细血管:由一层上皮细胞构成,红细胞单行通过。

(学生阅读后,先让一些学生进行回答血管的类型,分布的位置,教师总结)教师强调:1、血管的类型,颁布的位置。

2、各血管的血流速度。

3、毛细血管适于进行物质交换的特点。

板书:(二)血液运输的动力器官1、结构:有4个腔,上下相通,左右不能。

2、功能:血液运输的动力器官。

(用多媒体展出心脏结构模式图,让学生认真观察,然后回答,教师最后总结)教师强调:1、心脏有四个腔,这四个腔的名称和特点。

2、左心室在这四个腔中,室壁最后,这与它的功能有关。

板书:3、生理(1)心率:成年人安静状态下平均值为75/min(2)心输出量:是衡量心脏工作能力的一项指标(3)心动周期:所经历的时间是由心率判定的(教师通过在课室上的讲解,使学生明白心率的测算方法,这有利于提高学生学习的兴趣,还应强调体育运动有利于心脏的健康。

《血液循环》教学目标:知识目标1、掌握体循环、肺循环的途径、血液成分的变化及意义过程与方法:1、通过学习血液循环的途径,培养学生的观察能力及归纳、总结的思维能力2、通过分析血液循环的血液成分变化,培养学生的分析思维能力。

情感目标感悟血液循环过程中蕴藏的生命魅力--生命的高度有序性;形成结构与功能相适应的生命科学观。

教学重难点:(1)血管的结构与功能。

(2)心脏的结构和功能。

(3)血液循环的途径与意义。

(4)血压与脉搏的概念。

(5)不同血管的结构与功能相适应的特点。

(6)心脏与其功能相适应的结构特点;心动周期与心脏功能的方法。

(7)体循环、肺循环中的气体交换。

(8)血压、脉搏的形成;探究运动与脉搏的关系。

教学用具:自制图片,视频材料,小黑板。

教学方法:1、创设情景法。

2、多媒体演示法。

3、讲解法,图解法。

4、启发,诱导,参与讨论。

学习方法:1、小组合作讨论。

2、猜想,阅读,观察,归纳,练习。

教学过程:(一)组织教学(二)自学学生阅读课本,自学本节内容。

(三)引入下肢的骨骼肌活动产生的二氧化碳,被运送到肺部的途径是怎样的?(四)合作探究一、血液循环概念:教师:讲解:血液在心脏和全身的血管所组成的密闭的管道系统内循环地流动叫做血液循环。

二、区分概念:动脉,静脉,动脉血,静脉血。

学生:动脉,静脉的概念。

教师:引导讲解动脉血:含氧丰富,颜色鲜红的血液叫动脉血。

静脉血:含氧较少,颜色暗红的血液叫静脉血。

学生:猜测动脉内流什么血,静脉内流什么血?学生:阅读课本,思考问题1、血液循环包括几个途径?2、每个途径的主要功能是什么?教师:归纳:人的血液循环分体循环和肺循环。

肺循环为了获取氧气,体循环为了输送氧气。

学生:阅读课本,思考问题(1)体循环的起点、止点及大致路径(或体循环是由心脏的哪一腔开始?血液流经何处?最后流回心脏的哪一腔?)(2)在体循环过程中,血液成分有哪些变化?在何处发生的变化?(3)肺循环的起点、止点及大致路径(或肺循环是由心脏的哪一腔开始?血液流经何处?最后流回心脏的哪一腔?)(4)在肺循环过程中,血液成分有哪些变化?在何处发生的变化?教师:引导学生观察,归纳。

血液循环(第三课时)唐金教学目标:1、使学生了解血液循环途径和意义。

2、使学生在理解的基础上记住血液循环途径及血液成分变化。

3、通过本节课的学习使学生体会“学习方法的重要性”。

教学重点:血液循环的途径意义。

教学难点:血液循环的途径、成分变化及意义。

教学方法:讲授法、提问法。

教具准备:挂图教学过程:一、导入:我们都知道,细胞正常的生命活动需要氧气和养料,氧气是呼吸系统供应,养料是消化系统供应,那呼吸系统提供的氧气和消化系统提供的养料是如何到达全身的组织细胞的呢?为了了解这个过程,我们一起来学习今天的内容——血液循环途径(板书课题)二、新课讲解:教师活动:“下面我们一起从挂图上来看看血液在身体中的流动情况”(出示挂图——血液循环途径)通过对挂图的认识得出血液循环的两条途径,肺循环和体循环,并板书出这两条途径。

学生活动:思考图中的血液为什么是红蓝两种颜色?是不是我们身体里面就是这两种颜色的血液呢?教师活动:通过学生的回答总结,得出红色部分代表动脉血,蓝色部分代表静脉血。

我产身体里并没有蓝色的血液。

学生活动:仔细观察挂图,找出血液成分的变化发生在哪些位置,为什么会发生在这些位置?(学生得出动脉血变静脉血是在全身组织,静脉血变动脉血发生在肺部)教师活动:引导学生回忆动脉血和静脉血的概念,得出血液的成分与含氧量的多少有关。

在此基础上引导学生回答出血液成分之所以在这两处发生变化的原因:即在肺部交换了较多的氧气,使血液含氧量增多,成为动脉血;在组织处血液把氧气交换给细胞,血液含氧量减少,成为静脉血。

请同学们思考血液循环过程中哪些地方养料比较多,哪些地方少,为什么?学生活动:通过对血液成分变化的理解,解决上面提出的问题。

教师活动:通过上面的学习,大家想一下血液循环的意义是什么?如果血液不循环会有什么后果?学生活动:在教师的引导下得出血液循环的意义:为各个组织细胞运来营养物质和氧气,运走二氧化碳先等废物。

教师活动:“同学们,现在请大家把书关上,回忆一下血液循环的途径,看看有没有同学能准确的回答出血液循环的途径以及成分变化的情况。