急诊专业医疗质量控制指标(内容清晰)

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:6

急诊专业医疗质量控制指标急诊专业医疗质量控制指标1.引言1.1 背景1.2 目的1.3 范围2.急诊科医疗质量控制体系2.1 急诊科质量控制的定义和目标2.2 急诊科质量控制指标的分类2.3 急诊科质量控制指标的选择原则3.急诊科医疗质量控制指标及解释3.1 人员指标3.1.1 急诊科医师人数及比例3.1.2 护士人员配置比例3.1.3 医师和护士的学历和资格要求 3.2 设备设施指标3.2.1 急诊科的设施和仪器设备配置 3.2.2 急诊科设备设施维护和定期检查 3.2.3 急诊科病房和手术室的条件3.3 诊疗指标3.3.1 急诊科患者就诊时间3.3.2 呼叫急诊医师响应时间3.3.3 急诊科患者等候时间3.3.4 急诊科的诊断准确率和错误率 3.3.5 急诊科治疗效果评估3.4 质量评估指标3.4.1 急诊科患者满意度调查3.4.2 安全护理指标评估3.4.3 急诊科的应急响应能力评估3.4.4 急诊科的医疗差错发生率4.急诊科医疗质量控制指标监测与评估4.1 监测方法与频率4.2 评估方式与周期4.3 数据录入与分析4.4 质量改进措施的制定与执行5.法律名词及注释5.1 医疗事故5.2 医疗纠纷5.3 医疗差错5.4 医疗责任及追责5.5 医疗安全管理6.附件6.2 急诊科医疗质量控制指标数据记录表格附件:---- 指标名称 ---- 指标定义 ---- 参考标准 ---- 监测周期 ---- 负责人 ---------------------------------------------------------------------------- ---- ---- ---- ---- ----6.2 急诊科医疗质量控制指标数据记录表格---- 指标名称 ---- 监测日期 ---- 监测结果 ---- ---- --------------------------------------------------------- ---- ---- ---- ----法律名词及注释:5.1 医疗事故:指因医务人员的错误、疏忽或不当操作,导致患者在医疗过程中受到损害或致死的不良后果。

急诊专业医疗质量控制指标下面是一些常用的急诊专业医疗质量控制指标:1.门诊候诊时间和急诊候诊时间:衡量患者从到达急诊部门到看诊的时间,可以分别评估门诊患者和急诊患者的等待时间。

较短的候诊时间可以提高患者满意度,并减少医院拥塞和延误。

2.急诊护理时效性:衡量患者从急诊入口接受关键诊疗程序(如心电图、X光等)到结果报告或诊断的时间。

较短的护理时效性可以提高急诊医生的诊断和治疗效果,减少不必要的滞留时间。

3.急诊复修率:衡量患者在接受急诊治疗后需要再次就诊的比例。

较低的复修率意味着急诊治疗效果较好,患者获得了适当的治疗和护理。

4.急诊入院率:衡量患者在急诊部门接受诊疗后需要住院治疗的比例。

较低的入院率可能说明急诊医生的初步诊断和治疗决策较为准确,减少了不必要的住院费用和风险。

5.急诊再入院率:衡量患者在出院后一段时间内再次因相关疾病或并发症需要住院的比例。

较低的再入院率可以说明患者在急诊出院后得到了适当的追踪和管理。

6.急诊患者满意度:通过患者满意度调查问卷等方式,评估患者对急诊服务和护理的满意度。

高满意度值得表扬的同时,也可能发现不足之处,指导医院改进服务质量。

7.急诊医疗误诊率:衡量急诊医生对患者的初步诊断是否准确的比例。

较低的误诊率可以减少不必要的治疗和延误,提高诊疗效果。

8.急诊医疗费用:评估急诊服务的经济效益,包括候诊时间、诊疗费用、住院费用等。

合理的费用控制可以保证患者的经济负担,并提高资源的利用效率。

以上仅是一些常见的急诊专业医疗质量控制指标,不同医疗机构和地区的质量指标可能有所不同。

医疗机构和医生可以根据具体情况选择和制定适合自己的指标,全面评估和监测急诊医疗服务的质量,并采取相应的改进措施,提高患者的治疗效果和满意度。

急诊专业质量控制指标(2023版)摘要:一、引言二、急诊专业质量控制指标概述1.急诊专业质量控制指标的定义2.急诊专业质量控制指标的重要性三、2023版急诊专业质量控制指标的内容1.急诊科固定在岗医护人员总数2.急诊科医患比3.急诊科护患比4.急诊患者病情分级比例5.急诊科就诊患者总数四、2023版急诊专业质量控制指标的实施意义1.反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标2.提高急诊科医疗服务的效率和质量3.有助于急诊科管理和决策的科学化五、结论正文:一、引言急诊专业质量控制指标是评价医疗机构急诊科医疗服务质量的重要标准,对于提高急诊科医疗服务的效率和质量具有重要意义。

2023年,我国发布了最新的急诊专业质量控制指标,旨在进一步规范和提升急诊医疗服务水平。

二、急诊专业质量控制指标概述急诊专业质量控制指标是衡量急诊科医疗服务质量的一系列数据和标准,主要包括急诊科固定在岗医护人员总数、急诊科医患比、急诊科护患比、急诊患者病情分级比例和急诊科就诊患者总数等。

这些指标对于评价急诊科医疗服务质量、提高医疗服务效率以及指导急诊科管理和决策具有重要意义。

三、2023版急诊专业质量控制指标的内容1.急诊科固定在岗医护人员总数:反映急诊科的医护人员配备情况,保障急诊科正常运转。

2.急诊科医患比:表示急诊科医师与患者的人数比例,以确保医生在接诊过程中能够充分关注每一位患者的需求。

3.急诊科护患比:反映急诊科护士与患者的人数比例,保障患者得到及时、细致的护理服务。

4.急诊患者病情分级比例:根据患者的病情轻重,分为濒危、危重、急症和非急症患者,以指导医护人员合理分配医疗资源。

5.急诊科就诊患者总数:反映急诊科就诊人数,为急诊科管理和决策提供依据。

四、2023版急诊专业质量控制指标的实施意义1.反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标:通过这些指标,可以全面了解急诊科的质量状况,为改进医疗服务提供依据。

2.提高急诊科医疗服务的效率和质量:通过实施这些指标,可以促使急诊科在人员配备、资源分配等方面更加科学合理,提高医疗服务质量。

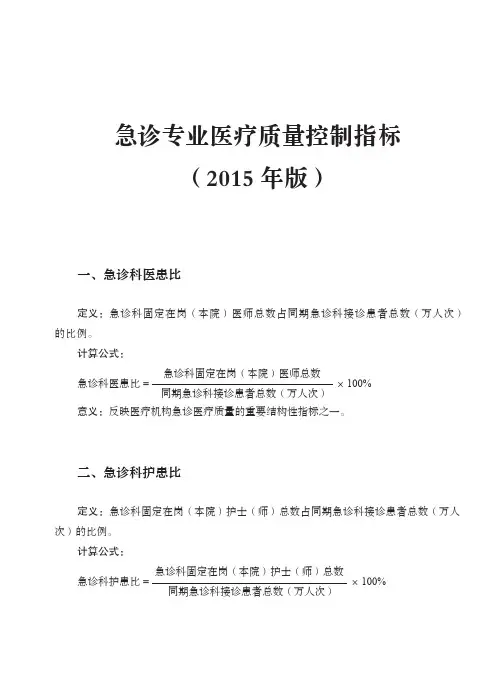

急诊专业医疗质量控制指标(2015年版)一、急诊科医患比定义:急诊科固定在岗(本院)医师总数占同期急诊科接诊患者总数(万人次)的比例。

计算公式:急诊科医患比= 急诊科固定在岗(本院)医师总数/同期急诊科接诊患者总数(万人次)×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

二、急诊科护患比定义:急诊科固定在岗(本院)护士(师)总数占同期急诊科接诊患者总数(万人次)的比例。

计算公式:急诊科护患比= 急诊科固定在岗(本院)护士(师)总数/同期急诊科接诊患者总数(万人次)×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

三、抢救床位病患比(新加)定义:急诊科每年固定急诊抢救室及监护病房的床位总数与年接诊患者的比例.计算公式:抢救床位病患比=急诊科固定监护床位数(人)/年接诊患者数(万人)×100%备注:急诊科固定监护床位数包括急诊抢救室床位及监护病房床位总数。

三、急诊各级患者比例定义:急诊患者病情分级:Ⅰ级是濒危患者,Ⅱ级是危重患者,Ⅲ级是急症患者,Ⅳ级是非急症患者。

急诊各级患者比例,是指急诊科就诊的各级患者总数占同期急诊科就诊患者总数的比例。

计算公式:急诊各级患者比例= 急诊科就诊的各级患者总数/同期急诊科就诊患者总数×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

四、抢救室滞留时间中位数定义:抢救室滞留时间是指急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室(不包括死亡患者)的时间(以小时为单位)。

抢救室滞留时间中位数是指将急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室(不包括死亡患者)的时间由长到短排序后取其中位数.计算公式:抢救室滞留时间中位数=X(n+1)/2, n 为奇数抢救室滞留时间中位数=(Xn/2+Xn/2+1)/2,n为偶数注:n为急诊抢救室患者数,X为抢救室滞留时间。

意义:反映急诊抢救室工作量、工作效率的重要指标。

五、急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间及门药时间达标率定义:急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间是指行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者从进入急诊科到开始溶栓药物治疗的平均时间。

附件3急诊专业医疗质量控制指标(2015年版)一、急诊科医患比定义:急诊科固定在岗(本院)医师总数占同期急诊科接诊患者总数(万人次)的比例。

计算公式:急诊科医患比= ×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

二、急诊科护患比定义:急诊科固定在岗(本院)护士(师)总数占同期急诊科接诊患者总数(万人次)的比例。

计算公式:急诊科护患比= ×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

三、急诊各级患者比例定义:急诊患者病情分级:Ⅰ级是濒危患者,Ⅱ级是危重患者,Ⅲ级是急症患者,Ⅳ级是非急症患者。

急诊各级患者比例,是指急诊科就诊的各级患者总数占同期急诊科就诊患者总数的比例。

计算公式:急诊各级患者比例= ×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

四、抢救室滞留时间中位数定义:抢救室滞留时间是指急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室(不包括死亡患者)的时间(以小时为单位)。

抢救室滞留时间中位数是指将急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室(不包括死亡患者)的时间由长到短排序后取其中位数。

计算公式:抢救室滞留时间中位数=X(n+1)/2, n 为奇数抢救室滞留时间中位数=(X n/2+X n/2+1)/2,n为偶数注:n为急诊抢救室患者数,X为抢救室滞留时间。

意义:反映急诊抢救室工作量、工作效率的重要指标。

五、急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间及门药时间达标率定义:急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间是指行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者从进入急诊科到开始溶栓药物治疗的平均时间。

急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标是指在溶栓药物时间窗(发病12小时)内,就诊的急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间在30分钟内。

急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标率是指急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标的患者数占同期就诊时在溶栓药物时间窗内应行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者总数的比例。

急诊专业医疗质量控制指标〔2015年版〕一、急诊科医患比定义:急诊科固定在岗〔本院〕医师总数占同期急诊科接诊患者总数〔万人次〕的比例。

计算公式:急诊科医患比= 急诊科固定在岗〔本院〕医师总数/同期急诊科接诊患者总数〔万人次〕×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

二、急诊科护患比定义:急诊科固定在岗〔本院〕护士〔师〕总数占同期急诊科接诊患者总数〔万人次〕的比例。

计算公式:急诊科护患比= 急诊科固定在岗〔本院〕护士〔师〕总数/同期急诊科接诊患者总数〔万人次〕×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

三、抢救床位病患比〔新加〕定义:急诊科每年固定急诊抢救室及监护病房的床位总数与年接诊患者的比例。

计算公式:抢救床位病患比=急诊科固定监护床位数〔人〕/年接诊患者数〔万人〕×100%备注:急诊科固定监护床位数包括急诊抢救室床位及监护病房床位总数。

三、急诊各级患者比例定义:急诊患者病情分级:Ⅰ级是濒危患者,Ⅱ级是危重患者,Ⅲ级是急症患者,Ⅳ级是非急症患者。

急诊各级患者比例,是指急诊科就诊的各级患者总数占同期急诊科就诊患者总数的比例。

计算公式:急诊各级患者比例= 急诊科就诊的各级患者总数/同期急诊科就诊患者总数×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

四、抢救室滞留时间中位数定义:抢救室滞留时间是指急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室〔不包括死亡患者〕的时间〔以小时为单位〕。

抢救室滞留时间中位数是指将急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室〔不包括死亡患者〕的时间由长到短排序后取其中位数。

计算公式:抢救室滞留时间中位数=X(n+1)/2, n 为奇数抢救室滞留时间中位数=〔Xn/2+Xn/2+1〕/2,n为偶数注:n为急诊抢救室患者数,X为抢救室滞留时间。

意义:反映急诊抢救室工作量、工作效率的重要指标。

五、急性心肌梗死〔STEMI〕患者平均门药时间及门药时间达标率定义:急性心肌梗死〔STEMI〕患者平均门药时间是指行溶栓药物治疗的急性心肌梗死〔STEMI〕患者从进入急诊科到开始溶栓药物治疗的平均时间。

国家卫生健康委办公厅关于印发急诊医学等6个专业医疗质量控制指标(2024年版)的通知文章属性•【制定机关】国家卫生健康委员会•【公布日期】2024.04.30•【文号】国卫办医政函〔2024〕150号•【施行日期】2024.04.30•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】医疗质量正文国家卫生健康委办公厅关于印发急诊医学等6个专业医疗质量控制指标(2024年版)的通知国卫办医政函〔2024〕150号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委:为进一步加强医疗质量管理,规范临床诊疗行为,促进医疗服务的标准化、同质化,我委组织制修定了急诊医学等6个专业的医疗质量控制指标。

现印发给你们,供各级卫生健康行政部门、相关专业质控组织和医疗机构在医疗质量管理与控制工作中使用。

2015年印发的《急诊专业医疗质量控制指标(2015年版)》《病理专业医疗质量控制指标(2015年版)》《医院感染管理质量控制指标(2015年版)》同时废止。

各级各类医疗机构要充分利用相关医疗质量控制指标开展质量管理工作,不断提升医疗质量管理的科学化和精细化水平。

各级卫生健康行政部门和相关专业质控中心要加强对本行政区域内医疗机构的培训和指导,推动医疗机构持续改进医疗质量。

附件:1.急诊医学专业医疗质量控制指标(2024年版)2.脑损伤评价医疗质量控制指标(2024年版)3.病理专业医疗质量控制指标(2024年版)4.放射影像专业医疗质量控制指标(2024年版)5.门诊管理医疗质量控制指标(2024年版)6.医院感染管理医疗质量控制指标(2024年版)国家卫生健康委办公厅2024年4月30日。

急诊专业医疗质量控制指标(2015年版)一、急诊科医患比定义:急诊科固定在岗(本院)医师总数占同期急诊科接诊患者总数(万人次)的比例。

计算公式:急诊科医患比=急诊科固定在岗(本院)医师总数同期急诊科接诊患者总数(万人次)×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

二、急诊科护患比定义:急诊科固定在岗(本院)护士(师)总数占同期急诊科接诊患者总数(万人次)的比例。

计算公式:急诊科护患比=急诊科固定在岗(本院)护士(师)总数同期急诊科接诊患者总数(万人次)×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

三、急诊各级患者比例定义:急诊患者病情分级:Ⅰ级是濒危患者,Ⅱ级是危重患者,Ⅲ级是急症患者,Ⅳ级是非急症患者。

急诊各级患者比例,是指急诊科就诊的各级患者总数占同期急诊科就诊患者总数的比例。

计算公式:急诊各级患者比例=急诊科就诊的各级患者总数同期急诊科就诊患者总数×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

四、抢救室滞留时间中位数定义:抢救室滞留时间是指急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室(不包括死亡患者)的时间(以小时为单位)。

抢救室滞留时间中位数是指将急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室(不包括死亡患者)的时间由长到短排序后取其中位数。

计算公式:抢救室滞留时间中位数=X(n+1)/2,n为奇数抢救室滞留时间中位数=(X n/2+X n/2+1)/2,n为偶数注:n为急诊抢救室患者数,X为抢救室滞留时间。

意义:反映急诊抢救室工作量、工作效率的重要指标。

五、 急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间及门药时间达标率定义:急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间是指行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者从进入急诊科到开始溶栓药物治疗的平均时间。

急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标是指在溶栓药物时间窗(发病12小时)内,就诊的急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间在30分钟内。

急诊专业医疗质量控制指标急诊专业医疗质量控制指标⒈引言⑴背景介绍⑵目的和范围⑶参考文献⒉急诊人员配置与培训要求⑴团队组成⒉⑴急诊医生⒉⑵护士⒉⑶医疗技术人员⑵岗位职责⑶培训要求⒊急诊科设施与设备要求⑴急诊科建筑布局要求⑵装备和设备要求⒊⑴诊断设备⒊⑵客户端设备⒊⑶系统设备⑶药品和耗材管理⒋急诊患者管理流程⑴病员接诊流程⒋⑴患者信息收集⒋⑵体格检查⒋⑶快速初步诊断⑵急诊患者分类与优先级⒋⑴分级标准⒋⑵优先级排序⑶急诊患者转诊与转运要求⒋⑴急诊内部转诊⒋⑵急诊外部转诊⒋⑶特殊转诊要求⒌急诊常见疾病诊治⑴心脑血管急症⑵呼吸系统急症⑶消化系统急症⑷泌尿系统急症⑸外伤与骨科急症⒍康复与转归评估⑴康复资源评估⑵转归评估要求⒍⑴病情观察与记录⒍⑵康复效果评估⒍⑶转归报告⒎急诊医疗质量管理与改进⑴建立质量管理体系⒎⑴质量目标与指标设定⒎⑵反馈与改进机制⑵急诊医疗事故管理⒎⑴事故报告与记录⒎⑵临床路径与关键质量指标⑶急诊医疗质量评估⒎⑴内部评估⒎⑵外部评估附件:相关表格和程序文件法律名词及注释:⒈医疗事故:指医疗机构或医务人员在医疗活动中,因违反医疗法规、规章制度或未按照规范操作,造成患者死亡或者重大损害的行为或者事件。

⒉临床路径:指在特定的疾病或诊疗过程中,按照循证医学的原则,结合临床指南和规范,规定患者的诊疗流程和时间节点,以达到规范化、标准化和高效率的治疗效果的一种管理方式。

版急诊专业医疗质量控制指标急诊专业医疗质量控制指标是评估急诊科医疗服务质量的一种方法。

这些指标可以帮助医院评估急诊科的运营效率、患者满意度、医疗质量等方面,并根据评估结果采取相应的改进措施。

下面是一些常见的急诊专业医疗质量控制指标。

1.门诊等候时间急诊科门诊等候时间是一个衡量急诊服务效率的重要指标。

患者等候时间过长可能会导致患者不满和医疗服务延误。

医院可以通过评估平均等候时间、最长等候时间和提高就诊速度等措施来改善这一指标。

2.急诊入院率急诊入院率是指通过急诊科门诊就诊的患者中需要住院治疗的比例。

较高的入院率可能意味着急诊科未能提供足够的门诊治疗,或者急诊科的疾病诊断和治疗能力不足。

因此,医院可以通过提供更全面的急诊科门诊治疗和改进急诊科医生的诊断和治疗技能来控制急诊入院率。

3.平均就诊时间平均就诊时间是指患者在急诊科就诊所花费的平均时间。

较短的就诊时间意味着医院能够快速响应患者的需求并提供及时的医疗服务。

对于急诊科而言,减少患者的就诊时间对于提高医疗质量和患者满意度至关重要。

4.重返急诊率重返急诊率是指排除计划内复查和住院后再次就诊的急诊患者中新发病情就诊的比例。

较高的重返急诊率可能意味着早期的诊断或治疗有误,或者患者的病情进展较快。

医院可以评估重返急诊率,并采取相应措施,如提升医生的诊断能力和完善签出制度等,从而减少重返急诊的比例。

5.急诊科医生临床操作规范遵循率急诊科医生临床操作规范遵循率是指急诊科医生在临床操作中遵循的规范比例。

规范化的操作可以提高医生的诊断和治疗准确性,减少错误操作的发生。

医院可以对医生进行培训和教育,强调规范操作的重要性,并进行评估和反馈,以提高医生的规范操作水平。

6.医疗安全事故发生率医疗安全事故发生率是指在急诊科就诊过程中发生的不良事件、失误或意外的比例。

减少和预防医疗安全事故是医院质量管理的重要目标。

急诊科可以通过加强医务人员的培训,强化流程管理和标准操作规程等,提高医疗安全事故发生率。

急诊专业质量控制指标(2023版)摘要:1.急诊专业医疗质量控制指标的重要性2.2023 版急诊专业质量控制指标的主要内容3.急诊专业质量控制指标的实施与改进4.急诊专业质量控制指标对医疗质量提升的影响正文:急诊专业医疗质量控制指标是对急诊科室医疗质量进行评估和改进的重要工具,它有助于确保患者在急诊过程中获得及时、安全和高效的医疗服务。

随着医疗技术的发展和医疗质量要求的提高,急诊专业质量控制指标也在不断更新和完善。

2023 版急诊专业质量控制指标在以往基础上,对急诊医疗质量的评估和改进提出了新的要求和指标。

一、急诊专业医疗质量控制指标的重要性急诊专业医疗质量控制指标是评估急诊科室医疗质量的重要依据,它对提高急诊医疗质量、保障患者安全和改进医疗服务具有重要的意义。

通过对急诊专业医疗质量控制指标的制定和实施,可以加强对急诊科室的医疗质量监管,促进医疗质量的持续改进,提高急诊医疗质量和患者满意度。

二、2023 版急诊专业质量控制指标的主要内容2023 版急诊专业质量控制指标主要包括以下几个方面:1.急诊科固定在岗医师总数和急诊科医患比:这两个指标反映了急诊科室的人员配置情况,对评估急诊科室的医疗服务能力和患者满意度具有重要意义。

2.急诊科各级患者比例:急诊患者病情分级,包括濒危患者、危重患者、急症患者和非急症患者。

急诊各级患者比例反映了急诊科室对不同病情患者的服务能力和资源分配情况。

3.急诊科护患比:急诊科固定在岗护士总数占同期急诊科接诊患者总数的比例,反映了急诊科室的护理服务能力和患者满意度。

三、急诊专业质量控制指标的实施与改进为了实现急诊专业质量控制指标的制定和实施,医院需要建立健全的医疗质量管理体系,加强对急诊科室的医疗质量监管,持续改进医疗服务。

具体措施包括:1.加强急诊科室人员培训,提高医疗服务能力。

2.优化急诊科室资源配置,提高患者满意度。

3.建立急诊科室质量控制小组,加强对医疗质量的监督和改进。

急诊专业医疗质量控制指标急诊专业医疗质量控制指标1-引言本文档旨在提供急诊专业医疗质量控制的指标和实施方法,以确保急诊医疗服务的安全和质量。

急诊医疗质量控制是现代医疗体系中非常重要的组成部分,可帮助医疗机构提高急诊科的运行效率,并提供高质量的患者护理。

2-急诊医疗质量控制体系2-1 急诊科管理和领导●定义急诊科的管理和领导职责。

●确定急诊科的组织结构。

●设定急诊领导团队的职责和权责。

●确保急诊科与其他科室和专业的合作。

2-2 急诊科设施和设备●确保急诊科设施和设备的安全性和恰当性。

●存档和维护设备的性能记录。

●确保急诊科设备得到正确使用和维护。

2-3 急诊科人员●确定急诊科人员的要求和数量。

●制定急诊科人员的培训计划。

●进行急诊科人员的绩效评估。

●确保急诊科人员遵守相关的工作准则。

2-4 急诊科流程和流程控制●确定急诊科患者流程。

●设计急诊科流程的评估方法。

●确保流程控制的恰当性和有效性。

●纠正不符合标准的流程。

2-5 急诊科质量指标●确定急诊科质量指标的种类和定义。

●收集和分析急诊科质量指标的数据。

●比较急诊科质量指标与内部和外部基准。

●使用质量指标改进急诊科的绩效。

3-急诊医疗质量控制措施3-1 急诊患者的初步评估和护理●针对不同类型和严重程度的患者,制定相应的初步评估和护理方案。

●提供有效的疼痛管理措施。

●进行及时且准确的诊断和治疗。

3-2 急诊科药物管理●确保急诊科药物的存储、处理和分发。

●建立药物错误报告和处理机制。

●监测药物使用的合理性和安全性。

3-3 急诊科感染控制●实施有效的感染控制政策和程序。

●协助患者和家属正确使用防护设备。

●提供充分的手卫生培训和指导。

4-附件请参阅附件A和附件B,包括急诊医疗质量控制的相关表格和文件。

5-法律名词及注释5-1 医疗机构法律名词●三级医院:指具有完整医疗功能、以提供高级、复杂和技术含量高的医疗服务为主的医疗机构。

●二级医院:指提供基本医疗服务,并部分提供一些高级、复杂医疗服务的医疗机构。

急诊专业医疗质量控制指标急诊专业医疗质量控制指标1. 引言1.1 背景介绍1.2 目的和范围2. 急诊医疗质量控制框架2.1 质量控制概述2.2 质量控制目标2.3 质量控制策略2.4 质量控制流程3. 急诊医疗质量控制指标分类3.1 安全性指标3.1.1 医疗事故发生率3.1.2 治疗错误率3.2 效果性指标3.2.1 抢救成功率3.2.2 重症患者存活率3.3 可访问性指标3.3.1 急诊科平均等待时间3.3.2 急诊就诊人次3.4 可接受性指标3.4.1 急诊评分满意度3.4.2 急诊医生临床技能4. 急诊医疗质量控制指标具体内容4.1 安全性指标详细说明及计算方法4.1.1 医疗事故发生率统计方法4.1.2 治疗错误率计算方法4.2 效果性指标详细说明及计算方法4.2.1 抢救成功率计算方法4.2.2 重症患者存活率计算方法4.3 可访问性指标详细说明及计算方法 4.3.1 急诊科平均等待时间计算方法 4.3.2 急诊就诊人次统计方法4.4 可接受性指标详细说明及计算方法4.4.1 急诊评分满意度统计方法4.4.2 急诊医生临床技能评估方法5. 法律名词及注释5.1 医疗事故:指患者在医疗过程中遭受到的意外伤害或者其他不良事件。

5.2 治疗错误:指医疗人员在治疗过程中犯下的技术操作错误。

5.3 抢救成功率:指急诊科对危重症患者进行救治成功的比例。

5.4 重症患者存活率:指急诊科对重症患者进行治疗后存活的比例。

5.5 急诊科平均等待时间:指患者在到达急诊科后等待就诊的平均时间。

5.6 急诊评分满意度:指患者对急诊科服务满意程度的评分。

5.7 急诊医生临床技能:指急诊科医生在临床操作和护理技能方面的水平。

附件:1. 医疗事故统计表格2. 抢救成功率计算表格3. 急诊评分满意度调查问卷。

急诊专业医疗质量控制指标(2015年版)一、急诊科医患比定义:急诊科固定在岗(本院)医师总数占同期急诊科接诊患者总数(万人次)的比例。

计算公式:急诊科医患比= 急诊科固定在岗(本院)医师总数/同期急诊科接诊患者总数(万人次)×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一.二、急诊科护患比定义:急诊科固定在岗(本院)护士(师)总数占同期急诊科接诊患者总数(万人次)的比例。

计算公式:急诊科护患比= 急诊科固定在岗(本院)护士(师)总数/同期急诊科接诊患者总数(万人次)×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

三、抢救床位病患比(新加)定义:急诊科每年固定急诊抢救室及监护病房的床位总数与年接诊患者的比例.计算公式:抢救床位病患比=急诊科固定监护床位数(人)/年接诊患者数(万人)×100%备注:急诊科固定监护床位数包括急诊抢救室床位及监护病房床位总数。

三、急诊各级患者比例定义:急诊患者病情分级:Ⅰ级是濒危患者,Ⅱ级是危重患者,Ⅲ级是急症患者,Ⅳ级是非急症患者.急诊各级患者比例,是指急诊科就诊的各级患者总数占同期急诊科就诊患者总数的比例。

计算公式:急诊各级患者比例= 急诊科就诊的各级患者总数/同期急诊科就诊患者总数×100%意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

四、抢救室滞留时间中位数定义:抢救室滞留时间是指急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室(不包括死亡患者)的时间(以小时为单位)。

抢救室滞留时间中位数是指将急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室(不包括死亡患者)的时间由长到短排序后取其中位数。

计算公式:抢救室滞留时间中位数=X(n+1)/2, n 为奇数抢救室滞留时间中位数=(Xn/2+Xn/2+1)/2,n为偶数注:n为急诊抢救室患者数,X为抢救室滞留时间。

意义:反映急诊抢救室工作量、工作效率的重要指标。

五、急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间及门药时间达标率定义:急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间是指行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者从进入急诊科到开始溶栓药物治疗的平均时间.急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标是指在溶栓药物时间窗(发病12小时)内,就诊的急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间在30分钟内。

急诊专业医疗质量控制指标(2015版)STEMI)患者平均门药时间=行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者进入急诊科到开始溶栓药物治疗的总时间行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者总数急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标率=急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标的患者数在溶栓药物时间窗内应行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者总数100%意义:反映医疗机构对急性心肌梗死(STEMI)患者的诊疗效率和质量水平。

六、急性脑卒中患者平均门诊至静脉溶栓时间及静脉溶栓时间达标率定义:急性脑卒中患者平均门诊至静脉溶栓时间是指行静脉溶栓治疗的急性脑卒中患者从进入急诊科到开始静脉溶栓治疗的平均时间。

急性脑卒中患者静脉溶栓时间达标是指就诊的急性脑卒中患者静脉溶栓时间在3小时内。

急性脑卒中患者静脉溶栓时间达标率是指急性脑卒中患者静脉溶栓时间达标的患者数占同期就诊的急性脑卒中患者总数的比例。

计算公式:行静脉溶栓治疗的急性脑卒中患者平均门诊至静脉溶栓时间=行静脉溶栓治疗的急性脑卒中患者进入急诊科到开始静脉溶栓治疗的总时间行静脉溶栓治疗的急性脑卒中患者总数急性脑卒中患者静脉溶栓时间达标率=急性脑卒中患者静脉溶栓时间达标的患者数同期就诊的急性脑卒中患者总数100%意义:反映医疗机构对急性脑卒中患者的诊疗效率和质量水平。

七、急性心力衰竭患者住院死亡率定义:急性心力衰竭患者住院死亡率是指急性心力衰竭患者在住院期间死亡的患者数占同期住院的急性心力衰竭患者总数的比例。

计算公式:急性心力衰竭患者住院死亡率=急性心力衰竭患者住院期间死亡的患者数同期住院的急性心力衰竭患者总数100%意义:反映医疗机构对急性心力衰竭患者的治疗效果和医疗质量水平。

急性心肌梗死(STEMI)是一种心脏疾病,需要及时救治。

其中,门药时间和门球时间是评估急诊绿色通道效率的重要指标。

门药时间是指STEMI患者从进入急诊科到给予抗血小板药物的平均时间。

急诊专业医疗质量控制指标

(2015年版)

一、急诊科医患比

定义:急诊科固定在岗(本院)医师总数占同期急诊科接诊患者总数(万人次)的比例。

计算公式:

急诊科医患比= 急诊科固定在岗(本院)医师总数/同期急诊科接诊患者总数(万人次)×100%

意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

二、急诊科护患比

定义:急诊科固定在岗(本院)护士(师)总数占同期急诊科接诊患者总数(万人次)的比例。

计算公式:

急诊科护患比= 急诊科固定在岗(本院)护士(师)总数/同期急诊科接诊患者总数(万人次)×100%

意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

三、抢救床位病患比(新加)

定义:急诊科每年固定急诊抢救室及监护病房的床位总数与年接诊患者的比例。

计算公式:

抢救床位病患比=急诊科固定监护床位数(人)/年接诊患者数(万人)×100%

备注:急诊科固定监护床位数包括急诊抢救室床位及监护病房床位总数。

三、急诊各级患者比例

定义:急诊患者病情分级:Ⅰ级是濒危患者,Ⅱ级是危重患者,Ⅲ级是急症患者,Ⅳ级是非急症患者。

急诊各级患者比例,是指急诊科就诊的各级患者总数占同期急诊科就诊患者总数的比例。

计算公式:

急诊各级患者比例= 急诊科就诊的各级患者总数/同期急诊科就诊患者总数×100%

意义:反映医疗机构急诊医疗质量的重要结构性指标之一。

四、抢救室滞留时间中位数

定义:抢救室滞留时间是指急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室(不包括死亡患者)的时间(以小时为单位)。

抢救室滞留时间中位数是指将急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室(不包括死亡患者)的时间由长到短排序后取其中位数。

计算公式:

抢救室滞留时间中位数=X(n+1)/2, n 为奇数

抢救室滞留时间中位数=(Xn/2+Xn/2+1)/2,n为偶数

注:n为急诊抢救室患者数,X为抢救室滞留时间。

意义:反映急诊抢救室工作量、工作效率的重要指标。

五、急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间及门药时间达标率

定义:急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间是指行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者从进入急诊科到开始溶栓药物治疗的平均时间。

急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标是指在溶栓药物时间窗(发病12小时)

内,就诊的急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间在30分钟内。

急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标率是指急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标的患者数占同期就诊时在溶栓药物时间窗内应行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者总数的比例。

计算公式:

急性心肌梗死(STEMI)患者平均门药时间=行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者的门药时间总和/同期行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者总数×100%

急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标率= 急性心肌梗死(STEMI)患者门药时间达标的患者数/同期就诊时在溶栓药物时间窗内应行溶栓药物治疗的急性心肌梗死(STEMI)患者总数×100% 意义:反映急诊绿色通道的效率。

六、急性心肌梗死(STEMI)患者平均门球时间及门球时间达标率

定义:急性心肌梗死(STEMI)患者平均门球时间是指行急诊PCI的急性心肌梗死(STEMI)患者,从进入急诊科到开始PCI的平均时间。

急性心肌梗死(STEMI)患者门球时间达标是指在PCI时间窗(发病12小时)内,就诊的急性心肌梗死(STEMI)患者门球时间在90分钟内。

急性心肌梗死(STEMI)患者门球时间达标率是指急性心肌梗死(STEMI)患者门球时间达标的患者数占同期就诊时在PCI时间窗内应行PCI的急性心肌梗死(STEMI)患者总数的比例。

计算公式:

急性心肌梗死(STEMI)患者平均门球时间=行急诊PCI的急性心肌梗死(STEMI)患者的门球时间总和/同期行PCI的急性心肌梗死(STEMI)患者总数×100

急性心肌梗死(STEMI)患者门球时间达标率=急性心肌梗死(STEMI)患者门球时间达标的患者数/同期就诊时在在PCI时间窗内应行PCI的急性心肌梗死(STEMI)患者总数×100% 意义:反映急诊绿色通道的效率。

七、急诊抢救室患者死亡率

定义:急诊抢救室患者死亡是指患者从进入急诊抢救室开始72小时内死亡(包括因不可逆疾病而自动出院的患者)。

急诊抢救室患者死亡率是指急诊抢救室患者死亡总数占同期急诊抢救室抢救患者总数的比例。

计算公式:

急诊抢救室患者死亡率= 急诊抢救室患者死亡总数/同期急诊抢救室抢救患者总数×100%

意义:反映急危重症患者救治成功率。

八、急诊手术患者死亡率

定义:急诊手术患者死亡是指急诊患者接受急诊手术,术后1周内死亡,除外与手术无关的原发疾病引起的死亡。

急诊手术患者死亡率是指急诊手术患者死亡总数占同期急诊手术患者总数的比例。

计算公式:

急诊手术患者死亡率= 急诊手术患者死亡总数/同期急诊手术患者总数×100%

意义:反映急诊手术救治成功率。

九、ROSC成功率

定义:ROSC(心肺复苏术后自主呼吸循环恢复)成功是指急诊呼吸心脏骤停患者,心肺复苏术(CPR)后自主呼吸循环恢复超过24小时。

ROSC成功率是指ROSC成功总例次数占同期急诊呼吸心脏骤停患者行心肺复苏术总例次数的比例。

同一患者24小时内行多次心肺复苏术,记为“一例次”。

计算公式:

ROSC成功率= ROSC成功总例次数/同期急诊呼吸心脏骤停患者行心肺复苏术总例次数×100%

意义:反映急诊心肺复苏成功率。