《泊秦淮》主题思想

- 格式:docx

- 大小:13.97 KB

- 文档页数:1

古代诗歌四首的课堂笔记以下是古代诗歌四首的课堂笔记,供您参考:《观沧海》作者曹操,字孟德,一名吉利,小字阿瞒,中国古代杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。

东汉末年权臣,曹魏政权的奠基者。

体裁:古体诗诗文内容:东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉!歌以咏志。

主题思想:表达了诗人豪迈乐观的进取精神,统一中国的雄心壮志。

艺术风格:意境开阔,气势雄浑,是曹操诗歌的代表作。

《次北固山下》作者王湾,唐代诗人,洛阳(今河南洛阳)人。

体裁:五言律诗诗文内容:客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

主题思想:表达了诗人深深的思乡之情。

艺术风格:景中含情,情景交融,是山水诗中的佳作。

《天净沙·秋思》作者马致远,号东篱,元代戏曲作家、散曲家、散文家。

被誉为“中国元代散曲第一大家”。

体裁:小令内容:枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

主题思想:表达了漂泊在外的游子对家乡亲人的思念之情。

艺术风格:意境深远,语言简练自然,是元曲中的代表作。

《泊秦淮》作者杜牧,唐代诗人,字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人。

杜牧的诗歌以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主,其诗英发俊爽,多切经世之物,在晚唐成就颇高。

人称“小杜”,以区别于杜甫“大杜”。

与李商隐并称“小李杜”。

咏史怀古诗《泊秦淮》公开课教案一、教学内容本节课选自人教版语文九年级上册第二单元《诗两首》中的《泊秦淮》。

详细内容包括:1. 诗歌背景及作者简介。

2. 诗歌的朗读与鉴赏。

3. 诗歌中意象、意境的分析。

4. 诗歌主题思想的探讨。

二、教学目标1. 掌握《泊秦淮》的基本内容,理解诗歌的意境和主题思想。

2. 学会朗读与鉴赏咏史怀古诗,提高文学素养。

3. 培养学生的爱国情怀,激发对历史文化知识的兴趣。

三、教学难点与重点1. 教学难点:诗歌中意象、意境的分析,主题思想的把握。

2. 教学重点:朗读与鉴赏诗歌,理解咏史怀古诗的表达技巧。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

五、教学过程1. 导入:通过实践情景引入,讲述历史故事,激发学生对咏史怀古诗的兴趣。

教师以讲述秦始皇统一六国后的故事,引导学生关注历史背景,引出《泊秦淮》。

2. 朗读诗歌,整体感知学生齐读诗歌,教师指导朗读技巧,让学生在朗读中感受诗歌的节奏和韵律。

3. 分析诗歌内容,解读意象a. 学生自读诗歌,理解诗意。

b. 教师提问,引导学生分析诗歌中的意象,如“烟笼寒水月笼沙”、“夜泊秦淮近酒家”等。

c. 讨论诗歌的意境,体会作者的情感。

4. 探讨诗歌主题思想a. 学生分组讨论,表达对诗歌主题思想的理解。

5. 例题讲解与随堂练习a. 教师讲解一道关于《泊秦淮》的鉴赏题,分析解题思路。

b. 学生完成随堂练习,巩固所学知识。

六、板书设计1. 《泊秦淮》2. 内容:a. 诗歌背景:唐代、杜牧、咏史怀古。

b. 意象:烟笼寒水、月笼沙、夜泊秦淮、酒家。

c. 意境:苍凉、感慨。

d. 主题思想:忧国忧民、怀古伤今。

七、作业设计1. 作业题目:分析《泊秦淮》中的意象,并谈谈你对这首诗主题思想的理解。

答案示例:意象分析:烟笼寒水、月笼沙等描绘了一幅冷寂、苍凉的夜景,表达了诗人对历史沧桑的感慨。

主题思想:诗人通过泊船秦淮,抒发了对历史兴衰的忧虑,表现出忧国忧民的情怀。

泊淮原文|翻译及赏析创作背杜牧前期颇为关心政治,对当时百孔千疮的唐王朝表示忧虑,他看到统治集团的腐朽昏庸,看到藩镇的拥兵自固,看到边患的频繁,深感社会危机四伏,唐王朝前景可悲。

这种忧时伤世的思想,促使他写了许多具有现实意义的篇。

《泊淮》也就是在这种思想基础上产生的。

六朝古都金陵的淮河两岸历来是达官贵人们享乐游宴的场所,淮也逐渐成为奢靡生活的代称。

夜泊于此,眼见灯红酒绿,耳闻淫歌艳曲,触景生情,又想到唐朝国势日衰,当权者昏庸荒淫,便感慨万千,写下了这首《泊淮》。

整体《泊淮》是杜牧的代表作之一,载于《全》卷五百二十三。

下面是师大学文学院教授其钧先生对此诗的赏析。

建康是六朝都城,淮河穿过城中流入,两岸酒家林立,是当时豪门贵族、官僚士大夫享乐游宴的场所。

唐王朝的都城虽不在建康,然而淮河两岸的景象却一如既往。

有人说作诗发句好尤难得(严羽《沧浪诗话》)。

这首诗中的第一句就是不同凡响的,那两个笼字就很引人注目。

烟、水、月、沙四者,被两个笼字和谐地溶合在一起,绘成一幅极其淡雅的水边夜色。

它是那么柔和幽静,而又隐含着微微浮动流走的意态,笔墨是那样轻淡,可那迷蒙冷寂的气氛又是那么浓。

首句中的月、水,和第二句的夜泊淮是相关联的,所以读完第一句,再读夜泊淮近酒家,就显得很自然。

但如果就诗人的活动来讲,该是先有夜泊淮,方能见到烟笼寒水月笼沙的景色,不过要真的掉过来一读,反而会觉得平板无味了。

诗中这种写法的好处是:首先它创造出一个很具有特色的环境气氛,给人以强烈的吸引力,造成先声夺人的艺术效果,这是很符合艺术表现的要求的。

其次,一、二句这么处理,就很像一幅画的画面和题字的关系。

平常人们欣赏一幅画,往往是先注目于那精彩的画面(这就犹如烟笼寒水月笼沙),然后再去看那边角的题字(这便是夜泊淮)。

所以诗人这样写也是颇合人们艺术欣赏的习惯。

夜泊淮近酒家,看似平平,却很值得玩味。

这句诗里的逻辑关系是很强的。

由于夜泊淮才近酒家。

然而,前四个字又为上一句的景色点出时间、地点,使之更具有个性,更具有典型意义,同时也照应了诗题;后三个字又为下文打开了道路,由于近酒家,才引出商女、亡国恨和后庭,也由此才触动了诗人的情怀。

《泊秦淮》中考习题及答案【七年级下册】内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原诗】烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

【译文】迷离月色和轻烟笼罩寒水和白沙,夜晚船泊在秦淮靠近岸上的酒家。

卖唱的歌女不懂什么叫亡国之恨,隔着江水仍在高唱着玉树后庭花。

【作者】杜牧(803-约852年),晚唐诗人,字牧之,号樊川,京兆万年人。

出身于世代官僚地主家庭。

他喜读兵书,为人刚直不阿,后来,由于卷入党派纷争的政治旋涡之中,使他的政治主张未得施展。

诗文中多讽喻时政之作。

写景抒情的小诗,多清俊生动。

其诗在晚唐成就颇高,后人称之为“小杜”,与李商隐合称为“小李杜”,著有《樊川文集》。

【背景】当时,唐王朝已经衰败,内部有军阀割据,外部有敌人侵扰,人民生活非常困苦,政治上已经出现严重危机。

但是统治集团还在尽情享乐,过着极端腐化的生活。

杜牧这首诗就是借历史事实,讽喻当世,既以愤怒的心情对统治者的荒淫进行揭露,又以沉痛的语调向他所属的阶级发出警告。

【主题思想】这首诗借古讽今,抨击了那些沉迷酒色、不理朝政的上层物,表达了作者对醉生梦死的统治者的不满和对国家命运的关心和忧虑。

【习题及解析】一、理解性默写:1、《泊秦淮》一诗中,诗人借“商女”而批评沉溺于歌舞升平而“不知”国之将亡的统治者的一句诗是:商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

2、杜牧的《泊秦淮》中描写秦淮河特有的夜间景致的句子是:烟笼寒水夜笼纱,夜泊秦淮近酒家。

二、选择题:1、对《泊秦淮》理解最恰当的一项是(D)A.这首诗描绘的是歌舞升平,国家蒸蒸日上的繁荣景象。

B.这首诗描绘的是江南处处春景,抒发了诗人流连忘返的心情。

C.这首诗表现了商女只知歌唱,不懂国破家亡之恨的现状。

D.这首诗表现了诗人不忘历史教训,忧国忧民的思想感情。

【解析】A.这首诗描绘的是歌舞升平,国家蒸蒸日上的繁荣景象。

错,这首诗是对统治阶级荒淫无度生活的愤怒和对国家命运的深重忧虑。

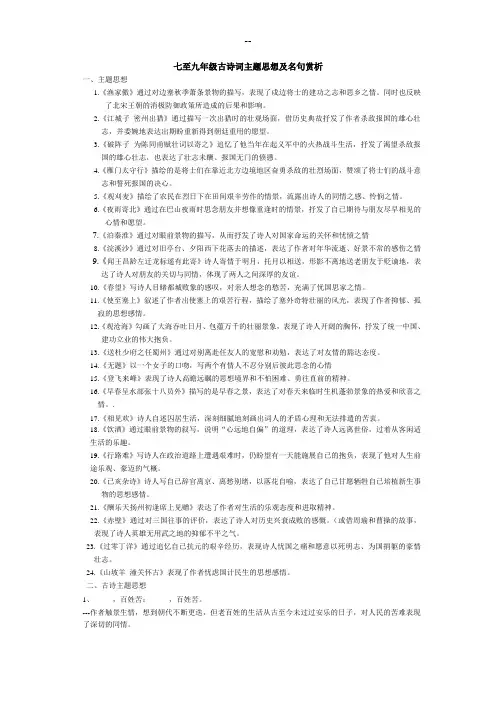

七至九年级古诗词主题思想及名句赏析一、主题思想1.《渔家傲》通过对边塞秋季萧条景物的描写,表现了戍边将士的建功之志和思乡之情。

同时也反映了北宋王朝的消极防御政策所造成的后果和影响。

2.《江城子密州出猎》通过描写一次出猎时的壮观场面,借历史典故抒发了作者杀敌报国的雄心壮志,并委婉地表达出期盼重新得到朝廷重用的愿望。

3.《破阵子为陈同甫赋壮词以寄之》追忆了他当年在起义军中的火热战斗生活,抒发了渴望杀敌报国的雄心壮志,也表达了壮志未酬、报国无门的愤懑。

4.《雁门太守行》描绘的是将士们在靠近北方边境地区奋勇杀敌的壮烈场面,赞颂了将士们的战斗意志和誓死报国的决心。

5.《观刈麦》描绘了农民在烈日下在田间艰辛劳作的情景,流露出诗人的同情之感、怜悯之情。

6.《夜雨寄北》通过在巴山夜雨时思念朋友并想像重逢时的情景,抒发了自已期待与朋友尽早相见的心情和愿望。

7.《泊秦淮》通过对眼前景物的描写,从而抒发了诗人对国家命运的关怀和忧愤之情8.《浣溪沙》通过对旧亭台、夕阳西下花落去的描述,表达了作者对年华流逝、好景不常的感伤之情9.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》诗人寄情于明月,托月以相送,形影不离地送老朋友于贬谪地,表达了诗人对朋友的关切与同情,体现了两人之间深厚的友谊。

10.《春望》写诗人目睹都城败象的感叹,对亲人想念的愁苦,充满了忧国思家之情。

11.《使至塞上》叙述了作者出使塞上的艰苦行程,描绘了塞外奇特壮丽的风光,表现了作者抑郁、孤寂的思想感情。

12.《观沧海》勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸怀,抒发了统一中国、建功立业的伟大抱负。

13.《送杜少府之任蜀州》通过对别离赴任友人的宽慰和劝勉,表达了对友情的豁达态度。

14.《无题》以一个女子的口吻,写两个有情人不忍分别后彼此思念的心情15.《登飞来峰》表现了诗人高瞻远瞩的思想境界和不怕困难、勇往直前的精神。

16.《早春呈水部张十八员外》描写的是早春之景,表达了对春天来临时生机蓬勃景象的热爱和欣喜之情。

南园十三首赏析“南园十三首赏析”南园十三首是古代文学家王安石所创作的一组诗歌作品,以其独特的表达方式和深刻的思想内涵而闻名。

下面将逐首对这十三首诗进行简要赏析。

首先是《山行》。

这首诗以描绘山峦的壮丽景色为主题,通过形象生动的语言和细腻的描写,展现了作者对自然的热爱和敬畏之情。

接下来是《定风波》。

这首诗写了一场狂风暴雨中的景象,以风暴来喻示政治乱象,表达了作者对社会现状的忧虑和反思。

第三首是《登飞来峰》。

这首诗以登山为主题,以自然景观为背景,通过对自然景色的描写,表达了作者对自由、追求和挑战的渴望。

《泊船瓜洲》是第四首。

这首诗写了作者在瓜洲泊船的情景,以船为载体,展示了作者对江南水乡的喜爱和对家乡的思念。

第五首是《登岳阳楼》。

这首诗是王安石的代表作之一,通过对登岳阳楼的描写,展现了作者对家国荣辱的关切,以及对历史的思考和对未来的展望。

接下来是《赤壁怀古》。

这首诗描写了赤壁之战的历史场景,以古代英雄为典型,表达了作者对英勇和智慧的赞美,以及对历史的追忆和怀念。

第七首是《登飞来山》。

这首诗以登山为主题,通过对山峦的描绘,表达了作者对自然的敬畏和对人生的思考。

《登临望湖楼》是第八首。

这首诗以登高望远为主题,通过对湖泊和山水的描写,表达了作者对自然景观的赞美和对人生的感悟。

第九首是《泊秦淮》。

这首诗以泊船秦淮河为背景,描绘了秦淮河上的繁华景象,表达了作者对江南文化的推崇和对历史的思考。

接下来是《泊秦淮》。

这首诗表达了作者对自然的热爱和对家乡的思念。

第十一首是《夜泊牛渚怀古》。

这首诗以夜晚泊船牛渚的情景为背景,通过对历史的追溯和对古代文人的怀念,表达了作者对历史的思考和对古代文化的热爱。

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》是第十二首。

这首诗以秋夜的凉爽为背景,描绘了作者对秋天的喜爱和对时光流转的感慨。

最后是《送家子》。

这首诗以送别家乡的情景为主题,表达了作者对离别的思念和对家乡的眷恋。

总而言之,“南园十三首”这组诗歌作品通过对自然景观、历史场景和人生经历的描写,表达了作者对自然、社会和家乡的关怀和思考,具有深刻的思想内涵和艺术价值。

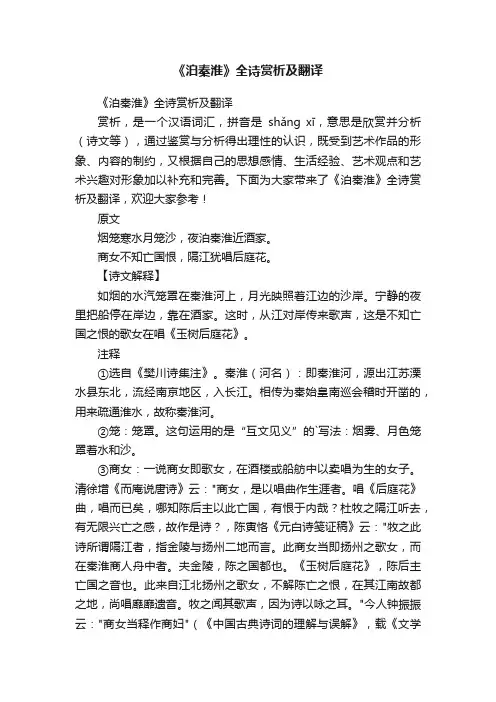

《泊秦淮》全诗赏析及翻译《泊秦淮》全诗赏析及翻译赏析,是一个汉语词汇,拼音是shǎng xī,意思是欣赏并分析(诗文等),通过鉴赏与分析得出理性的认识,既受到艺术作品的形象、内容的制约,又根据自己的思想感情、生活经验、艺术观点和艺术兴趣对形象加以补充和完善。

下面为大家带来了《泊秦淮》全诗赏析及翻译,欢迎大家参考!原文烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

【诗文解释】如烟的水汽笼罩在秦淮河上,月光映照着江边的沙岸。

宁静的夜里把船停在岸边,靠在酒家。

这时,从江对岸传来歌声,这是不知亡国之恨的歌女在唱《玉树后庭花》。

注释①选自《樊川诗集注》。

秦淮(河名):即秦淮河,源出江苏溧水县东北,流经南京地区,入长江。

相传为秦始皇南巡会稽时开凿的,用来疏通淮水,故称秦淮河。

②笼:笼罩。

这句运用的是“互文见义”的`写法:烟雾、月色笼罩着水和沙。

③商女:一说商女即歌女,在酒楼或船舫中以卖唱为生的女子。

清徐增《而庵说唐诗》云:"商女,是以唱曲作生涯者。

唱《后庭花》曲,唱而已矣,哪知陈后主以此亡国,有恨于内哉?杜牧之隔江听去,有无限兴亡之感,故作是诗?,陈寅恪《元白诗笺证稿》云:"牧之此诗所谓隔江者,指金陵与扬州二地而言。

此商女当即扬州之歌女,而在秦淮商人舟中者。

夫金陵,陈之国都也。

《玉树后庭花》,陈后主亡国之音也。

此来自江北扬州之歌女,不解陈亡之恨,在其江南故都之地,尚唱靡靡遗音。

牧之闻其歌声,因为诗以咏之耳。

"今人钟振振云:"商女当释作商妇"(《中国古典诗词的理解与误解》,载《文学遗产》1998年第二期)。

一说即商人妇,如白居易《琵琶行》中的商人妇。

二说皆可通。

4、《后庭花》:就是乐曲《玉树后庭花》,以此曲填歌词者,今存数种,而以南朝陈后主陈叔宝所作最为有名。

因陈后主是亡国之君,所以后人又把他所喜爱的《玉树后庭花》曲、词当作亡国之音的代名词。

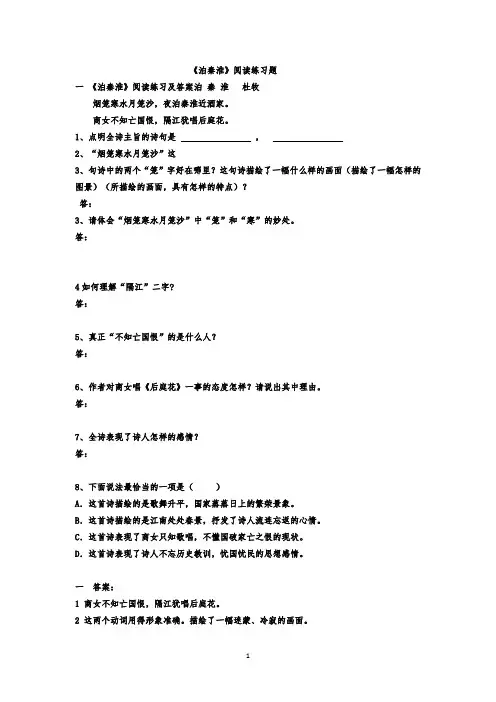

《泊秦淮》阅读练习题一《泊秦淮》阅读练习及答案泊秦淮杜牧烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

1、点明全诗主旨的诗句是,2、“烟笼寒水月笼沙”这3、句诗中的两个“笼”字好在哪里?这句诗描绘了一幅什么样的画面(描绘了一幅怎样的图景)(所描绘的画面,具有怎样的特点)?答:3、请体会“烟笼寒水月笼沙”中“笼”和“寒”的妙处。

答:4如何理解“隔江”二字?答:5、真正“不知亡国恨”的是什么人?答:6、作者对商女唱《后庭花》一事的态度怎样?请说出其中理由。

答:7、全诗表现了诗人怎样的感情?答:8、下面说法最恰当的一项是()A.这首诗描绘的是歌舞升平,国家蒸蒸日上的繁荣景象。

B.这首诗描绘的是江南处处春景,抒发了诗人流连忘返的心情。

C.这首诗表现了商女只知歌唱,不懂国破家亡之恨的现状。

D.这首诗表现了诗人不忘历史教训,忧国忧民的思想感情。

一答案:1 商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

2 这两个动词用得形象准确。

描绘了一幅迷蒙、冷寂的画面。

3 两个“笼”把烟、水、月、沙四者和谐地溶合在一起,绘成一幅朦胧冷寂的极淡雅的水边夜色图;一个“寒”字,不但让人想到时值深秋或冬季,而且在心头掠过一丝寒意。

4 “隔江”二字,承上“亡国恨”的故事而来,指当年隋兵陈师江北,一江之隔的南朝小朝廷危在旦夕,而陈后主依然沉湎声色。

5 后两句表面上指责歌女,其实是一种曲笔,真正不知亡国恨的是醉生梦死的统治者。

6作者对商女唱《后庭花》这一现象感到不满,因为《后庭花》是亡国之音;在国事衰颓之年,还有人沉溺于歌舞升平,作者感到无比愤慨和忧虑。

7全诗表达诗人表达了他对国家命运(或“国事”)的关注与忧虑。

(忧国忧民的思想感情)。

8 D二《泊秦淮》阅读练习及答案杜牧《泊秦淮》鉴赏烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

1.“烟笼寒水月笼沙”这句诗所描绘的画面,具有怎样的特点?2.真正“不知亡国恨”的是什么人?全诗表现了诗人怎样的感情?3.这首诗歌描写了哪些景物?4.这首诗歌表现了诗人怎样的感情?二杜牧《泊秦淮》鉴赏1.特点是朦胧(迷茫),冷寂(悲凉)2.真正不知亡国恨的是醉生梦死的统治者。

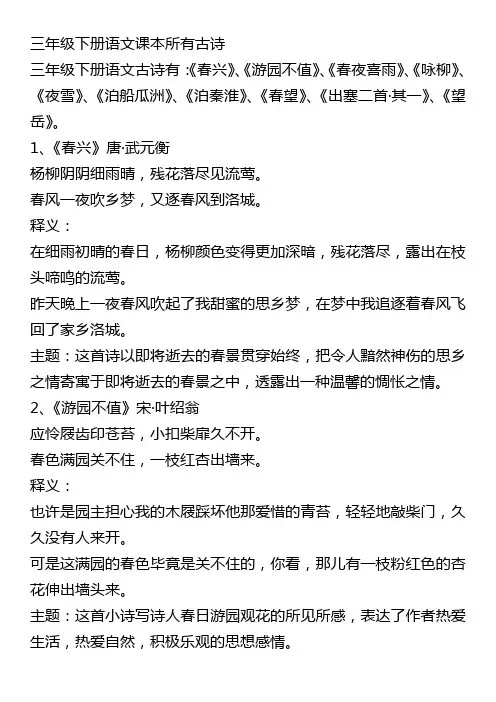

三年级下册语文课本所有古诗三年级下册语文古诗有:《春兴》、《游园不值》、《春夜喜雨》、《咏柳》、《夜雪》、《泊船瓜洲》、《泊秦淮》、《春望》、《出塞二首·其一》、《望岳》。

1、《春兴》唐·武元衡杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。

春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。

释义:在细雨初晴的春日,杨柳颜色变得更加深暗,残花落尽,露出在枝头啼鸣的流莺。

昨天晚上一夜春风吹起了我甜蜜的思乡梦,在梦中我追逐着春风飞回了家乡洛城。

主题:这首诗以即将逝去的春景贯穿始终,把令人黯然神伤的思乡之情寄寓于即将逝去的春景之中,透露出一种温馨的惆怅之情。

2、《游园不值》宋·叶绍翁应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

释义:也许是园主担心我的木屐踩坏他那爱惜的青苔,轻轻地敲柴门,久久没有人来开。

可是这满园的春色毕竟是关不住的,你看,那儿有一枝粉红色的杏花伸出墙头来。

主题:这首小诗写诗人春日游园观花的所见所感,表达了作者热爱生活,热爱自然,积极乐观的思想感情。

3、《春夜喜雨》唐·杜甫好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

释义:好雨似乎会挑选时节,降临在万物萌生之春。

伴随和风,悄悄进入夜幕,细细密密,滋润大地万物。

浓浓乌云,笼罩田野小路,唯有江边渔船上的一点渔火放射出一线光芒,显得格外明亮。

等天亮的时候,那潮湿的泥土上必定布满了红色的花瓣,锦官城的大街小巷也一定是一片万紫千红的景象。

主题:这首诗主要写了春夜降雨、润泽万物的美景,热情地讴歌了来得及时、滋润万物的春雨。

表达了诗人对无私奉献的春夜细雨的喜爱和赞美之情。

4、《咏柳》唐・贺知章碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

释义:高高的柳树长满了翠绿的新叶,轻柔的柳枝垂下来,就像万条轻轻飘动的绿色丝带。

这细细的嫩叶是谁的巧手裁剪出来的呢,原来是那二月里温暖的春风,它就像一把灵巧的剪刀。

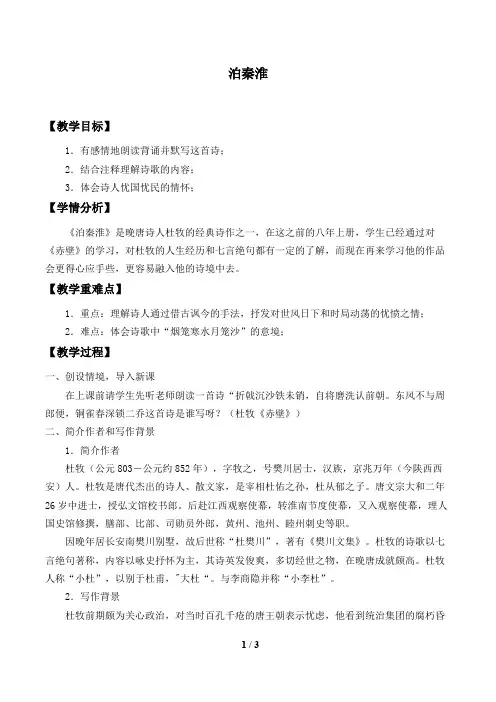

泊秦淮【教学目标】1.有感情地朗读背诵并默写这首诗;2.结合注释理解诗歌的内容;3.体会诗人忧国忧民的情怀;【学情分析】《泊秦淮》是晚唐诗人杜牧的经典诗作之一,在这之前的八年上册,学生已经通过对《赤壁》的学习,对杜牧的人生经历和七言绝句都有一定的了解,而现在再来学习他的作品会更得心应手些,更容易融入他的诗境中去。

【教学重难点】1.重点:理解诗人通过借古讽今的手法,抒发对世风日下和时局动荡的忧愤之情;2.难点:体会诗歌中“烟笼寒水月笼沙”的意境;【教学过程】一、创设情境,导入新课在上课前请学生先听老师朗读一首诗“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔这首诗是谁写呀?(杜牧《赤壁》)二、简介作者和写作背景1.简介作者杜牧(公元803-公元约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人。

杜牧是唐代杰出的诗人、散文家,是宰相杜佑之孙,杜从郁之子。

唐文宗大和二年26岁中进士,授弘文馆校书郎。

后赴江西观察使幕,转淮南节度使幕,又入观察使幕,理人国史馆修撰,膳部、比部、司勋员外郎,黄州、池州、睦州刺史等职。

因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

杜牧的诗歌以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主,其诗英发俊爽,多切经世之物,在晚唐成就颇高。

杜牧人称“小杜”,以别于杜甫,"大杜“。

与李商隐并称“小李杜”。

2.写作背景杜牧前期颇为关心政治,对当时百孔千疮的唐王朝表示忧虑,他看到统治集团的腐朽昏庸,看到藩镇的拥兵自固,看到边患的频繁,深感社会危机四伏,唐王朝前景可悲。

这种忧时伤世的思想,促使他写了好些具有现实意义的诗篇。

《泊秦淮》也就是在这种思想基础上产生的。

当他来到当时还是一片繁华的秦淮河上,听到酒家歌女演唱《后庭花》曲,便感慨万千,写下了这首诗。

诗中说,金陵歌女“不知亡国恨”,还唱着那《后庭花》曲。

其实,这是作者借陈后主因追求荒淫享乐终至亡国的历史,讽刺晚唐那般醉生梦死的统治者不从中汲取教训,表现了作者对国家命运的无比关怀和深切忧虑。

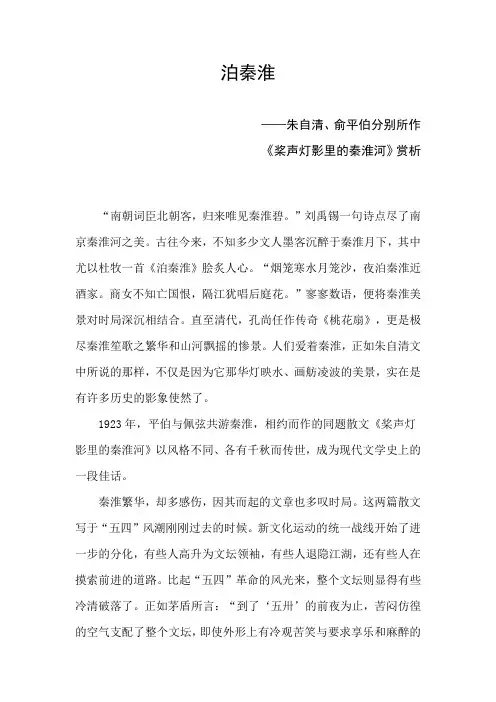

泊秦淮——朱自清、俞平伯分别所作《桨声灯影里的秦淮河》赏析“南朝词臣北朝客,归来唯见秦淮碧。

”刘禹锡一句诗点尽了南京秦淮河之美。

古往今来,不知多少文人墨客沉醉于秦淮月下,其中尤以杜牧一首《泊秦淮》脍炙人心。

“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

”寥寥数语,便将秦淮美景对时局深沉相结合。

直至清代,孔尚任作传奇《桃花扇》,更是极尽秦淮笙歌之繁华和山河飘摇的惨景。

人们爱着秦淮,正如朱自清文中所说的那样,不仅是因为它那华灯映水、画舫凌波的美景,实在是有许多历史的影象使然了。

1923年,平伯与佩弦共游秦淮,相约而作的同题散文《桨声灯影里的秦淮河》以风格不同、各有千秋而传世,成为现代文学史上的一段佳话。

秦淮繁华,却多感伤,因其而起的文章也多叹时局。

这两篇散文写于“五四”风潮刚刚过去的时候。

新文化运动的统一战线开始了进一步的分化,有些人高升为文坛领袖,有些人退隐江湖,还有些人在摸索前进的道路。

比起“五四”革命的风光来,整个文坛则显得有些冷清破落了。

正如茅盾所言:“到了‘五卅’的前夜为止,苦闷仿徨的空气支配了整个文坛,即使外形上有冷观苦笑与要求享乐和麻醉的分别,但内心是同一苦闷彷徨。

走向十字街头的当时的文坛只在十字街头徘徊。

”由于新的革命高潮还在黑夜中酝酿,很多知识分子感到前途缥缈。

这两篇同题散文都可以印证出时代文人的迷茫,在文章中我们不难看出,无论是俞平伯还是朱自清,都困在了文学的凄清时景中,因而在他们眼中的秦淮河是以繁华之景衬飘摇之史,他们的思想中带着不满,有所追求,但是又感到十分迷惘,因而文中就都有着一种怅惘之感。

这种思想上的在他们的文中是毫不掩饰的。

俞平伯写道:“其实同被因袭的癣趣所沉浸。

”朱自清则写道:“这实在是因为我们的心枯涩久了,变为脆弱;故偶然润泽一下,便疯狂似的,不能自主了。

”二人虽是游景,但都有着一种精神的渴求,想借秦淮风光来慰藉自己的灵魂,让干涸的心灵被秦淮河水滋润,五四时期个性解放的呼声还在回响,虽则这呼声太过于轻微。

杜牧《泊秦淮》赏析徐兆真杜牧(503一852),字牧之,他所处的时代正是晚唐多事之秋,国势日危而时风淫康。

他看到封建统治势力的摇摇欲坠,看到统治集团的腐朽昏庸,看到落镇的拥兵自固,看到边患的叔策,作为一个有远见、有抱负、有正义感而头脑比较清醒的士大夫知识分子,深感社会危机四伏,唐王朝前景可悲,于是优心仲仲,感慨系之,写下了这首抚景感时、忧国忧民的“唐人七绝中的压卷之作”。

首句“烟笼寒水月笼沙”写景,但在景物描写中也融进了诗人的思想感情,写景和抒情同放在一句话里,这也是古诗写作常用的技巧,诗人写下这七个字,用意也正是为了映衬出自己此时此际的心情。

这一句意思是说,寒凉的秦淮河上弥漫着朦胧的水雾,清冷的月色笼罩着沙滩。

这里的烟、月互文见义,其句式结构与唐人王昌龄《出塞》诗一秦时明月汉时关”相同,并不是烟独笼寒水、月独笼沙滩。

作者之所以这样写,是为了把烟和寒水、月和沙滩分别联系起来,更有利于充分表现这些景物的特点,让整个画面更加清晰和鲜明。

在一句诗里用了两个“笼”字,很有份量,它准确生动而又形象鲜明地写出了薄雾轻烟笼罩着秦淮河月夜的景色,给人以如临其境的感觉。

这一句的妙处不仅在于写景生动形象,还在于它徽妙传神地表达出了诗人的思想感情。

一切景语皆情语也!在这迷茫、凄清、冷寂的景色中,寄寓着作者的优愁与伤感。

淡薄的轻烟笼罩着秦淮河,这正是作者凄凉感伤心境的写照。

其实,当年的秦淮河是不是这么凄冷?也不见得,它不是还有许多酒家,许多歌女在活动吗?作者正是在这繁华喧闹、歌舞升平的景色中,看到了国颓势衰的趋向,听出了淫靡的亡国之音。

正所谓“以我观物,故物皆若我之色彩”(王国维《人间词话)),“我”的情绪投射到景物上,景物也自然就沽染上了“我”的思想感情。

不但作家笔下的自然景物总是充满感情的,而且一般自然美观赏者也总是将自己的感情寄托在对象上,所谓“寄情于山水之间’,即此之谓也。

第二句“夜泊秦淮近酒家”叙事。

既点明了时间(夜)、地点(秦淮河),又照应了题目,所以,这一句貌似平淡无奇,而其实别具匠心,值得仔细玩味。

杜牧《泊秦淮》赏析作者:章文锋来源:《中学语文·大语文论坛》2019年第03期杜牧所处的时代正值晚唐,国势日蹙、政局日下,他看到当时统治势力的弱化,以及统治集团内部的昏庸腐朽,也看到藩镇的拥兵自重、百姓的民不聊生,作为一个有远见的文人,他不能不为唐王朝的前景感觉到忧患,便有感而发创作了这首思想性与艺术性兼具的《泊秦淮》,被称为唐人七绝压卷之作。

一、《泊秦淮》的内涵解读《泊秦淮》一诗总共四句,可谓短小精炼,第一句“烟笼寒水月笼沙”志在写景,可景物描写里面,思想感情的显现也不遑多让,同时注意抒情功能的表达,在寒凉的秦淮河上,水雾朦胧迷漫、月色清冷笼罩,此处的烟与月用互文的形式呈现出来,更加清晰地表达出了景物所具有的整体特点,让画面的清晰度更强。

特别是连用“笼”字,非常自然地让秦淮河月夜之景浮现在读者面前,给人以身临其境之感。

此句意在写景,而思想感情则非常微妙地烘托出来,似有一种忧愁与伤感寄寓其中。

第二句“夜泊秦淮近酒家”志在叙事,写出了故事的时间为“夜”,地点为“秦淮河”,一个“泊”字又自然照应了题目,因此此句看起来平平无奇,实则匠心独运,值得细细体会,它可谓全篇津梁,有着承前启后的重要功能。

我们知道,秦淮河是南京一道的重要河道,历史悠久、文人品题众多,早已名闻天下。

从东晋以后,秦淮河一直是著名的游赏之地,贵族豪富纵情声色于此的典故不胜枚举,由此造就了“南朝金粉”的印象。

此句的妙处还在于能够让第一句的虚写有所着落,不至过于空荡无所依归,也让下面的两句水到渠成、自然成章。

第三和第四句的“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”,则点明全诗主旨,让读者也能直观地感受到艳冶歌声之刺耳。

“商女”指的是歌女,所“隔”之“江”为秦淮河。

“后庭花”为古代舞曲之名,也就是著名的《玉树后庭花》,相传为南朝亡国之君陈叔宝所作,其内容意在描写艳冶淫荡的宫廷生活。

据说陈后主经常在都城与嫔妃弄臣饮酒作乐,不理朝政,致使国事日蹙,最终落得国破家亡的后果。

泊秦淮思想感情总结泊秦淮是中国古代一部经典文学作品,讲述了一个情感跌宕起伏的故事。

作为一名读者,我对泊秦淮中所展现的思想和感情受到了深深的触动。

在这篇文章中,我将对泊秦淮的思想和感情进行总结和探讨。

首先,泊秦淮这个故事中展现了人物之间纷繁复杂的思想活动。

故事中的秦淮河是一个繁华的地方,吸引了许多人们的关注和期待。

然而,每个人对秦淮河的看法都是不同的。

有的人将其视为一种时尚的象征,有的人则认为它只是一个商业化的场所。

作者通过描述人物的思想和态度,展示了人性的多样性和思维的丰富性。

这让我深深地感受到了人类的复杂性和多元性。

其次,泊秦淮中充满了浓厚的情感色彩。

故事中的男女主人公,在泊秦淮的过程中经历了一段曲折的爱情故事。

他们之间的情感起伏不定,既有欢乐和快乐,也有痛苦和失落。

这让我感受到了爱情的酸甜苦辣,以及人们在爱情中所经历的各种情感冲突和挣扎。

同时,这也让我体会到了爱情是一种需要付出和牺牲的感情,不仅需要勇气和决心,还需要智慧和坚韧不拔的精神。

再次,泊秦淮中展示了作者对社会现象和人类命运的思考和关怀。

故事中的泊秦淮河是一个流动的河流,代表了人类命运的流转和变动。

人们在泊秦淮时看到了生活的美好和快乐,但也感受到了生活的苦难和困惑。

这让我思考了生活的意义和价值,以及人类作为社会动物所面临的挑战和选择。

同时,泊秦淮也展示了作者对社会现象的批判和反思,揭示了社会的腐败和无奈,进一步深化了对社会现实的认识。

最后,泊秦淮中展现的思想和感情也引发了我对自己生活和行为的反思。

通过对故事的阅读和思考,我意识到自己在感情和思想方面也存在着各种弱点和不足。

与故事中的人物相比,我更应该珍惜眼前人和眼前事,去追求内心的真诚和善良。

同时,我也要自觉地批判思考社会现象和人类命运,为自己的人生选择和社会进步作出贡献。

总而言之,泊秦淮是一部展示了思想和感情的伟大作品。

通过对故事的阅读和思考,我对人性的复杂性和多样性有了更深刻的理解,对爱情的价值和意义有了更全面的认识,对社会现象和人类命运有了更深层次的思考。

杜牧在泊秦淮诗中的借代引言杜牧是唐代著名的诗人之一,他诗才卓越,深受后人的推崇。

《泊秦淮》是他的名篇之一,通过对秦淮河的描绘,他借代着表达了对故乡、忧国忧民以及人生变迁的思考。

本文将对杜牧在《泊秦淮》诗中的借代进行深入探讨。

一、秦淮河的描绘杜牧在诗中以众多细腻的描写表现了秦淮河的景色,他通过描绘河水、岸边的建筑以及人物来展现秦淮河的美妙。

这种描绘不仅仅是对景色的描述,更暗示了作者内心对故乡的深深眷恋。

1.1 河水的描绘杜牧在诗中写道:“清泉石上流,竹响松间寒。

”他以清泉石上流的形象来描绘秦淮河的水质清澈,通过竹响松间寒的描述则传达了秦淮河的凉爽、幽静之感。

这种描绘让人不禁联想到自己的故乡,唤起了对家乡的思念之情。

1.2 岸边建筑的描绘杜牧还描绘了秦淮河两岸的建筑,诗中写道:“遥看山有色,近听水无声。

”他将山的色彩描绘为遥远而模糊的,而水的声音则近在咫尺。

这种描绘传递了一种淡泊名利的心态,表达了对世俗烦扰的厌倦。

1.3 人物的描绘诗中出现了“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发”的描述,这是指王羲之和谢安两位古代文人。

他们在诗中以虚构的形象出现,通过他们的描绘,杜牧把自己与这些文人相提并论,表达了对文学的推崇和对自己才华的自信。

二、借代的意义通过对《泊秦淮》诗中的描绘分析,我们可以看到杜牧在诗中借代了秦淮河,将河水、岸边建筑和人物等元素作为表达自己思想情感的象征物。

这种借代不仅让诗作增添了艺术的美感,更传递了杜牧对故乡的深情,以及对世俗的疏离和对文学的热爱。

2.1 对故乡的思念通过对秦淮河的描绘,杜牧将故乡的景色和自己的情感相融合。

他借代秦淮河传达了对故乡的思念之情,表达了对故土的眷恋和对家乡人民的牵挂。

这种思乡之情让诗作具有强烈的感染力,使读者也能够产生对故乡的怀念之情。

2.2 忧国忧民在《泊秦淮》诗中,杜牧通过对秦淮河两岸建筑的描绘,表达了对世俗烦扰的厌倦。

他通过将建筑色彩遥远、模糊的描绘,暗示了自己对政治腐败、社会动荡的担忧。

《泊秦淮》赏析

【原诗】烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

【译文】

迷离月色和轻烟笼罩寒水和白沙,夜晚船泊在秦淮靠近岸上的酒家。

卖唱的歌女不懂什么叫亡国之恨,隔着江水仍在高唱着玉树后庭花。

【作者】

杜牧(803-约852年),晚唐诗人,字牧之,号樊川,京兆万年人。

出身于世代官僚地主家庭。

他喜读兵书,为人刚直不阿,后来,由于卷入党派纷争的政治旋涡之中,使他的政治主张未得施展。

诗文中多讽喻时政之作。

写景抒情的小诗,多清俊生动。

其诗在晚唐成就颇高,后人称之为“小杜”,与李商隐合称为“小李杜”,著有《樊川文集》。

【背景】

当时,唐王朝已经衰败,内部有军阀割据,外部有敌人侵扰,人民生活非常困苦,政治上已经出现严重危机。

但是统治集团还在尽情享乐,过着极端腐化的生活。

杜牧这首诗就是借历史事实,讽喻当世,既以愤怒的心情对统治者的荒淫进行揭露,又以沉痛的语调向他所属的阶级发出警告。

【主题思想】

这首诗借古讽今,抨击了那些沉迷酒色、不理朝政的上层物,表达了作者对醉生梦死的统治者的不满和对国家命运的关心和忧虑。