第八章 大众传播的效果研究

- 格式:ppt

- 大小:2.57 MB

- 文档页数:100

第八章大众传播的效果(二)第一节“议程设置功能”理论复习题一、填空题1.美国著名新闻学家李普曼认为,大众传媒的报道活动是一种营造“()”的活动,它形成人们头脑中“关于外部世界的图像”,并由此影响人们的行为。

2.B.C.科恩在考察报刊的报道的影响时曾经指出:“在许多场合,报刊在告诉人们应该‘怎样想’时并不成功,但是在告诉读者(‘想什么’)方面,却是惊人地成功的。

”3.社会成员个人的(导向需求),是媒介议程设置功能得以发挥的社会心理前提。

二、选择题1.将大众传播的环境谁知影响最早明确地概括为“议程设置功能”并进行了实证考察的是(B)A麦奎尔和S.温达尔B麦库姆斯和肖C霍夫兰与凯尔曼D卡兹和拉扎斯菲尔德2.提出“议程设置功能”假说示意图的学者是(A)A麦奎尔和S.温达尔B麦库姆斯和肖C霍夫兰与凯尔曼D卡兹和拉扎斯菲尔德三、名词解释1.议程设置功能大众传播具有一种为公众设置“议事日程”的功能,传媒的新闻报道和信息传达活动以赋予各种“议题”不同程度显著性的方式,影响着人们对周围世界的“大事”及其重要性的判断。

四、问答题1.大众传播“议程设置功能”理论的特点是什么?第一,传播效果分为认知、态度和行动三个层次,这些同时也是一个完整意义上的效果形成过程的不同阶段,“议程设置功能“假说的着眼点是这个过程的最初阶段,即认知层面上的效果。

第二,“议程设置功能“理论所考察的,不是某家媒介的某次报道活动产生的短期效果,而是作为整体的大众传播具有较长时间跨度的一系列报道活动所产生的中长期的、综合的、宏观的社会效果。

第三,“议程设置功能”理论暗示了这样一种媒介观,即传播媒介是从事“环境再构成作业”的机构。

也就是说,传播媒介对外部世界的报道不是“镜子”式的反映,而是一种有目的的取舍选择活动。

2.什么是“属性议程设置”?大众传媒报道的对象事物具有不种各样的属性,有下面的,有负面的,也有中性的;大众传媒对某些特定属性进行凸显和淡化处理,使对象事物的“主导属性传达给受众,也会影响到受众对事物性质的认识、判断和态度“,麦库姆斯把这种影响机制叫做”属性议程设置“。

第八章:传播效果传播效果的含义:在传播过程中,传播者传递的信息被传播者接受以后所产生的有效结果。

对传播效果的研究是现代传播学的起点。

两次含义:一是指带有说服动机的传播行为在受传者身上引起的心理、态度和行为的变化;二是指传播活动尤其是大众传播媒介的活动对受传者和社会所产生的一起影响和结果的总体。

传播效果研究的基本内容:1传播效果的显示主要在受众一方,对传播效果的研究,主要是对受众的研究。

2传播效果有短期和长期;隐形和显性;预期效果和非预期效果的区别。

3信息在到达受众以后所产生的传播效果是分层次的,是有特定顺序的。

1认知面的效果(环境认知效果);2心理和态度的效果(价值形成与维护效果);3行为层面的效果(社会行为示范效果)。

4传播效果的形成并不是单纯由所传播的信息作用的结果,传播的行为和传播媒介本身都是形成传播效果的重要因素。

影响传播效果的主要因素一、信息提供者与传播效果所谓可信度是指船舶媒介和传播者在受众中得到的接受、认可与信任程度。

即传播者的可靠性和权威性。

1951年霍夫兰对信源的可信性与说服效果的关系进行了实证考察,提出:即信源可信度越高,其说服效果越大,可信度越低,说明效果越小,此概念说明。

对传播者来说,树立良好形象争取受众的信任是进行传播效果的前提条件。

1.媒介和传播者的可靠性。

可靠性是传播媒介和传播者所进行的传播活动的提供和信息的真实、准确程度。

2.媒介和传播者的专业权威性。

专业权威是指传播媒介或传播者特殊的身份在特定领域所表现出的理论水平、专业知识、洞察力对受众态度改变的政府能力和感染能力。

3. “休眠效果”。

低可信度信源发出的信息,由于信源可信性的影响,其内容本身的说服力不能马上发挥,处于一种“休眠”状态,经过一段时间,可信性的负面影响减弱或消失以后,其效果才能表现出来。

表明信源的可信性对信息的短期效果具有重要影响,但从长期效果来看最终起决定作用的仍是内容本身的说服力。

4.逆反、求新心理。

大众传播效果研究的里程碑概述及解释说明1. 引言1.1 概述在当今信息爆炸的时代,大众传播已成为社会发展和人际交往中不可或缺的一部分。

通过电视、广播、互联网和社交媒体等渠道,大量信息以各种形式被传递给人们。

对于广告商、政府机构、学者以及其他利益相关者而言,了解大众传播的效果是至关重要的。

本文将聚焦于大众传播效果研究领域的里程碑,通过概述和解释说明该领域的重要性、发展历程以及具有重要影响的研究成果,旨在帮助读者更好地理解和掌握该领域的相关知识。

1.2 文章结构本文共分为五个主要部分。

首先是引言部分,介绍文章的背景和目的。

其次是传播效果研究的里程碑部分,包括定义与重要性、发展历程以及具有重要影响的研究成果梳理。

第三部分将详细解释说明传播效果研究方法与指标,包括定量和定性方法及其应用案例分析。

第四部分将探讨大众传播效果研究领域的挑战与展望,包括数据收集与处理的挑战与解决方案、社交媒体时代下的新挑战和新机遇,以及对未来研究的前景展望。

最后一部分是结论部分,总结本文主要观点和贡献,并提出进一步研究方向和建议。

1.3 目的本文旨在全面呈现大众传播效果研究领域的里程碑,并解释该领域相应方法和指标的含义和应用。

通过梳理相关历史发展、归纳重要成果和案例分析,我们将从多个角度深入探讨这一领域。

同时,本文也将探讨当前面临的挑战并提供可能的解决方案,以及展望未来大众传播效果研究的趋势和前景。

通过阅读本文,读者将获得对大众传播效果研究领域有一个全面而清晰的认识。

2. 传播效果研究的里程碑:2.1 传播效果研究的定义与重要性:传播效果研究是对大众传媒及其内容对受众产生影响程度进行评估和分析的学科领域。

它主要关注特定传媒内容在传播过程中所带来的效果,包括信息接收、态度形成、行为转化等方面。

传播效果研究的目标是深入探索传媒对受众之间信息交流和社会影响产生的作用机制,以提供决策者和从业者调整策略、改进传媒内容,并优化受众沟通体验的依据。

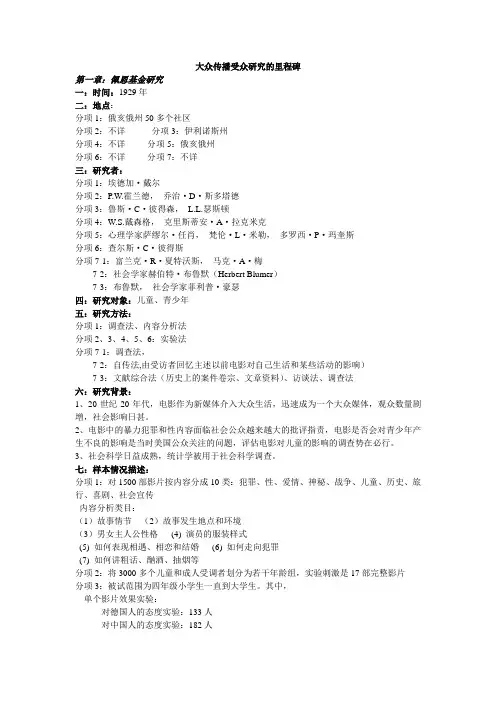

大众传播受众研究的里程碑第一章:佩恩基金研究一:时间:1929年二:地点:分项1:俄亥俄州50多个社区分项2:不详分项3:伊利诺斯州分项4:不详分项5:俄亥俄州分项6:不详分项7:不详三:研究者:分项1:埃德加·戴尔分项2:P.W.霍兰德,乔治·D·斯多塔德分项3:鲁斯·C·彼得森,L.L.瑟斯顿分项4:W.S.戴森格,克里斯蒂安·A·拉克米克分项5:心理学家萨缪尔·任肖,梵伦·L·米勒,多罗西·P·玛奎斯分项6:查尔斯·C·彼得斯分项7-1:富兰克·R·夏特沃斯,马克·A·梅7-2:社会学家赫伯特·布鲁默(Herbert Blumer)7-3:布鲁默,社会学家菲利普·豪瑟四:研究对象:儿童、青少年五:研究方法:分项1:调查法、内容分析法分项2、3、4、5、6:实验法分项7-1:调查法,7-2:自传法,由受访者回忆主述以前电影对自己生活和某些活动的影响)7-3:文献综合法(历史上的案件卷宗、文章资料)、访谈法、调查法六:研究背景:1、20世纪20年代,电影作为新媒体介入大众生活,迅速成为一个大众媒体,观众数量剧增,社会影响日甚。

2、电影中的暴力犯罪和性内容面临社会公众越来越大的批评指责,电影是否会对青少年产生不良的影响是当时美国公众关注的问题,评估电影对儿童的影响的调查势在必行。

3、社会科学日益成熟,统计学被用于社会科学调查。

七:样本情况描述:分项1:对1500部影片按内容分成10类:犯罪、性、爱情、神秘、战争、儿童、历史、旅行、喜剧、社会宣传内容分析类目:(1)故事情节(2)故事发生地点和环境(3)男女主人公性格(4) 演员的服装样式(5) 如何表现相遇、相恋和结婚(6) 如何走向犯罪(7) 如何讲粗话、酗酒、抽烟等分项2:将3000多个儿童和成人受调者划分为若干年龄组,实验刺激是17部完整影片分项3:被试范围为四年级小学生一直到大学生。

大众传播是指信息通过大规模传播媒介,如广播、电视、互联网等,被传达到广大民众中去的过程,其中包括传递信息的内容、渠道和效果。

大众传播效果研究作为传播学领域中的重要分支,一直以来备受学者们的关注和探讨。

本文将从历史发展、关键理论和最新研究成果等角度,全面评估大众传播效果研究的里程碑,以便深入理解这一重要主题。

一、大众传播效果研究的历史发展1.1 传播学的起源传播学作为一门学科,早在20世纪初就逐渐形成并发展起来。

在此背景下,大众传播效果研究也开始逐渐引起学者们的兴趣。

1.2 《威尔斯报告》的发布20世纪40年代,美国社会学家威尔斯(Paul Lazarsfeld)和斑克(Robert K. Merton)等人合作完成了著名的《威尔斯报告》,该报告系统地研究了大众传播效果对公众的影响,成为大众传播效果研究的重要里程碑之一。

1.3 直播电视的普及20世纪50年代,随着直播电视的普及,大众传播效果研究进入了一个新的发展阶段。

学者们开始借助电视媒介,深入研究信息传播的效果和机制。

二、大众传播效果研究的关键理论2.1 《威尔斯报告》中提出的“两步流程理论”在《威尔斯报告》中,威尔斯和斑克提出了“两步流程理论”,即信息传播并非直接影响公众,而是通过意见领袖等中介的传播过程,进而影响公众。

这一理论深刻影响了后续的大众传播效果研究。

2.2 传播学教父拉斯韦尔的“媒介成效理论”传播学教父拉斯韦尔通过大量实证研究,提出了“媒介成效理论”,即不同媒介对信息传播效果的影响不同,这一理论为大众传播效果研究提供了重要的分析框架。

2.3 社会认知理论在大众传播效果研究中的应用近年来,社会认知理论在大众传播效果研究中得到了广泛应用,该理论通过分析个体从接收信息到产生行为的认知过程,进一步深化了大众传播效果研究的内涵。

三、最新研究成果与我个人观点3.1 社交媒体对传统大众传播效果的影响随着社交媒体的兴起,人们获取信息的途径发生了根本性的变化,这也对传统的大众传播效果产生了深远影响。

大众传播学的效果及理论研究作者:于晗来源:《新闻爱好者》2018年第10期约瑟夫·克拉珀的《大众传播的效果》(2016年12月由中国传媒大学出版社出版)是媒介传播效果理论研究中的一本重要专著,它整合了截至20世纪50年代的传播效果学领域的重要研究项目和成果,强化了大众传播学的效果理论,在“有限效果模式”的理论思想下,以已经存在的媒介传播效果现象为基础,归纳和总结媒介的功能和作用,从而进一步优化大众传播的效果理论研究。

具体来说,《大众传播的效果》从悲观主义和乐观主义的研究态度入手,深入地论述了媒介传播的说服、强化、微小改变等作用,并从传播的促成因素、传播情境、媒介素材、受众生理和心理特征等角度来综合讨论大众传播的效果。

一、有限效果理论的概述大众传播给整个时代、社会和每一个个体所带来的影响显然都是巨大的,但是这种影响具体有多大,在效果理论研究这一领域却仍然存在着争论。

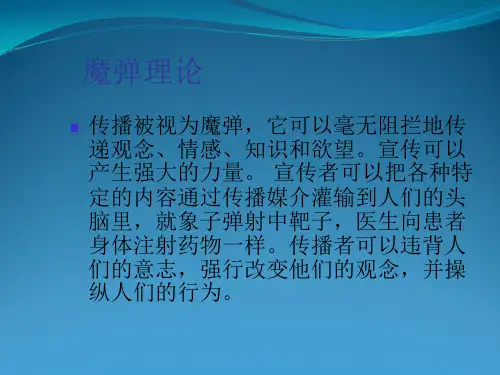

对大众传播媒介的媒介影响力,人们经历了一些反复的观点:“魔弹论”认为媒介影响力是巨大的,就像是埋在受众群里的炸弹,当媒介为了商业效益,而传播信息垃圾,充满暴力、色情和抑郁的时候,将会对人们产生不利的影响,简直就是“潜在的社会公害”;而“有限效果模式”则认为,在大众传播的过程中,传者、媒介和受众都有着自己的立场和责任,媒介对受众的影响并没有那么大,而是有条件的,也就是说,媒介的传播效果要根据传者和受众的自我判断和信息获取方式来决定,它不存在绝对化的好与坏,最重要的研究方向应该是大众媒介传播会对受众产生什么样的影响,如何让这种影响有一个更加积极的走向。

近年来,大众传播的媒介效果和媒介影响力再一次被重视,在大众传播更加繁荣的当下,人们发现当前大众传播的影响力已经达到了前所未有的强度,面对铺天盖地的媒介信息,真真假假、好好坏坏以及藏在网线背后的有心人,信息和舆论泥沙俱下,无疑对特定的受众群产生了极其不良的思想导向。

笔者认为,魔弹论、有限效果论或者其他强化效果论,它们都是大众传播学效果中的一个侧面,大众媒介传播是一个信息科技客观发展的事实,它的影响力好坏往往取决于传者的态度和受众的选择,也就是说,大众传播对政治、经济、文化、心理等的影响不管是大还是小都具有较大的群体差异性和文化差异性,要想更好地利用大众传播媒介来促进区域信息的传播和交流,并对整个社会的政治文化产生较为积极的影响效果,则需要从传者和受者两个主体出发。

李彬《传播学引论》增补版章节题库第八章效果分析(上):劝服艺术一、名词解释1.“证词法”(清华大学2010年研;中国传媒大学2007年研)答:“证词法”是一种宣传策略,是熟知的七种宣传技巧之一。

“证词法”是指要某些令人尊敬或使人讨厌的人说出特定的观念、节目或产品,或说人的好话或坏话的宣传方法。

证词法在广告和政治宣传中是一种很常用的技巧。

2.刺激—反应理论(中国传媒大学2012年研)答:刺激—反应理论是大众传播效果研究的早期理论之一,认为大众媒介发出的信息能轻而易举让观众接受,这种理论被形象地称之为“枪弹理论”或“皮下注射理论”。

“刺激—反应”机制和媒介效果强大的信念是该理论形成的基础。

早期的传播学者认为,受众在“刺激—反应理论”机制作用下任凭传播内容摆布,只要把价值、思想与信息直接“注射”到每个被动的、原子式的受众个体身上,便可产生一种直接的、不经任何中介环节的效果,因此,媒介效果的实现完全取决于媒介所传播的内容。

大众媒介有着不可抗拒的巨大力量,受众对大众媒介的信息产生大致相同的反应。

3.休眠效果(中国传媒大学2011年研;电子科技大学2011年研;清华大学2010年研;华师2008年研;厦门大学2007年研;南京师大2006年研)答:休眠效果,又称睡眠者效果,由霍夫兰等提出的一个劝服效果理论。

这一假说认为:随着时间的推移,高可信度信源的说服效果会出现衰减,而低可信度信源的说服效果则有上升的趋势。

低可信度信源发出的信息,由于信源可信性的负影响,其内容本身的说服力不能得以马上发挥,处于一种“睡眠”状态,经过一段时间,可信性的负影响减弱或消失以后,其效果才能充分表现出来。

此理论说明,信源的可信性对信息的短期效果具有极为重要的影响,但从长期效果来看,最终起决定作用的是内容本身的说服力。

4.“一面提示”与“两面提示”(中国政法大学2008年研)答:“一面提示”与“两面提示”是说服性传播活动中的传播方式之一。

2018《传播学原理》复习资料第一章传播与传播学1.传播的特性和本质特性:形态多样性、时空遍布性、行为伴随性、极端重要性。

本质:极端重要性(传播是人类赖以生存和发展的基本行为之一。

)2.传播的定义(三说)共享说:强调传者与受者对信息的分享。

影响说:强调“传播”是传者欲对受者施压影响的行为。

信息说:强调传播是信息(符号)的流动。

3.信息事物的存在方式,以及对这种方式的直接或间接的表述。

与物质和能量并列,从而构成世界的三大要素之一。

4.传播的划分(16面)人类传播和非人类传播人类传播又分为社会传播和非社会传播。

非社会传播为自我传播社会传播包括人际传播、组织传播、大众传播。

亲身传播前三个和大众传播后三个5.传播学诞生的条件从主观方面看,人类的认识能力空间提高。

从客观方面看,传播行为的作用和影响极端凸显。

大众传媒发达程度、科学认识的水准。

6.四大奠基人及贡献拉斯韦尔:5w、社会传播概念、内容分析法。

卢因:把关人、群体动力学拉扎斯菲尔德:创建“两级传播”理论,破除“魔弹论”;“实地调查法”霍夫兰:控制实验法、《传播与劝服》第二章传播的结构与功能1.传播的模式32.传播的功能2343.传播研究的三个范式(罗杰斯的创新扩散)第三章传播技术的发展媒介媒介理论麦克卢汉4+评价第四章大众传播媒介的自由与责任施拉姆《报刊的四种理论》第六章传播内容的中介载体与表达信息符号第七章受众受众:、受众的界定与类型第八章效果(理论)两级传播理论、魔弹论、创新扩散理论(罗杰斯)、议程设置理论、知沟理论、沉默的螺旋、第三人效果理论、框架理论第一章传播与传播学1.传播的特性和本质2.传播的定义(三说)3.信息4.传播的划分(16面)5.传播学诞生的条件6.四大奠基人及贡献1传播:传播是带有社会性、共同性的人类信息交流的行为和活动。

传受信息的行为过程。

A、“共享说”——强调“传播”是传者与受者对信息的分享。

施拉姆C、“影响(劝服)说”——强调“传播”是传者欲对受者(通过劝服)施加影响的行为。

《大众传播效果研究的历史考察》篇一一、引言大众传播作为现代社会信息传递的主要途径,其效果研究一直是传播学领域的重要课题。

本文旨在梳理大众传播效果研究的发展历程,通过对历史脉络的考察,探讨其演变规律,为今后相关研究提供借鉴与启示。

二、早期传播效果理论及其局限早期的传播效果理论主要集中在媒介内容的影响上,主要认为媒体是塑造社会意识的重要工具。

例如,魔弹论认为媒体具有强大的影响力,可以无条件地左右受众的思想和行为。

然而,这种理论过于简化了传播过程,忽略了受众的能动性,以及媒介与社会环境之间的相互作用。

三、说客与劝服理论的出现随着研究的深入,学者们开始关注传播过程中的说服机制。

说客与劝服理论应运而生,强调传播者的技巧和策略在说服受众方面的作用。

这一时期的研究为后来的传播效果研究奠定了基础,尤其是对广告和政治宣传等领域产生了深远影响。

四、有限效果论的兴起与发展有限效果论是对早期魔弹论的挑战与修正。

该理论认为,媒介的影响力并非绝对强大,而是受到多种因素的影响和制约。

例如,在舆论领袖理论中,人们更多地依赖于特定领域的专家或权威人士的意见,而非媒体所传达的信息。

这一时期的研究强调了受众在传播过程中的能动性和选择性。

五、新近的传播效果研究趋势随着科技的发展和社会的变迁,大众传播效果研究也呈现出新的趋势。

例如,研究开始关注媒介融合、社交媒体等新兴领域对传播效果的影响。

此外,研究还关注受众的跨文化、跨媒介行为以及数字时代的受众心理等议题。

这些研究为理解现代社会的传播现象提供了新的视角。

六、总结与展望通过对大众传播效果研究的历史考察,我们可以看到这一领域的发展经历了从简单到复杂、从单一到多元的过程。

早期的研究过于强调媒介的强大影响力,而忽视了受众的能动性和社会环境的影响。

随着研究的深入,有限效果论逐渐成为主流观点,强调媒介影响力受到多种因素的影响和制约。

而随着科技和社会的发展,新的研究趋势不断涌现,为理解现代社会的传播现象提供了新的视角和思路。