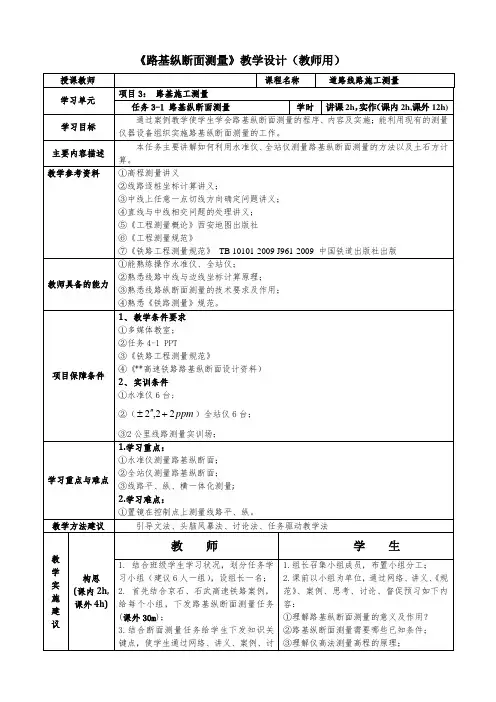

纵断面设计教案

- 格式:doc

- 大小:575.50 KB

- 文档页数:7

学习目标:掌握纵断面设计指标的理论依据及纵断面设计的一般规定,能够进行纵坡设计。

学习重点:平纵协调设计、竖曲线计算。

第一节概述沿道路中线竖向剖切然后展开的剖面称为道路的纵断面图,它反映了道路中线原地面的起伏情况以及路线设计的纵坡情况。

路线纵断面设计即是根据自然地理条件、气候情况、汽车的动力特性以及道路等级等情况,拟定的道路竖向起伏变化的空间线形。

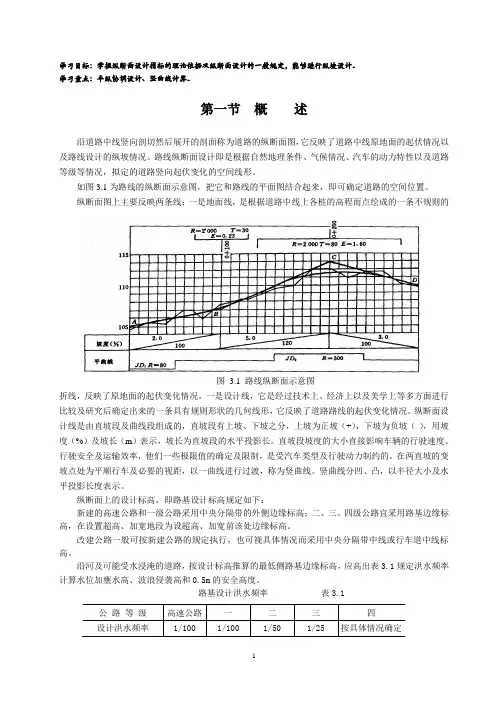

如图3.1为路线的纵断面示意图,把它和路线的平面图结合起来,即可确定道路的空间位置。

纵断面图上主要反映两条线:一是地面线,是根据道路中线上各桩的高程而点绘成的一条不规则的图 3.1 路线纵断面示意图折线,反映了原地面的起伏变化情况。

一是设计线,它是经过技术上、经济上以及美学上等多方面进行比较及研究后确定出来的一条具有规则形状的几何线形,它反映了道路路线的起伏变化情况。

纵断面设计线是由直坡段及曲线段组成的,直坡段有上坡、下坡之分,上坡为正坡(+),下坡为负坡(-),用坡度(%)及坡长(m)表示,坡长为直坡段的水平投影长。

直坡段坡度的大小直接影响车辆的行驶速度、行驶安全及运输效率,他们一些极限值的确定及限制,是受汽车类型及行驶动力制约的。

在两直坡的变坡点处为平顺行车及必要的视距,以一曲线进行过渡,称为竖曲线。

竖曲线分凹、凸,以半径大小及水平投影长度表示。

纵断面上的设计标高,即路基设计标高规定如下:新建的高速公路和一级公路采用中央分隔带的外侧边缘标高;二、三、四级公路宜采用路基边缘标高,在设置超高、加宽地段为设超高、加宽前该处边缘标高。

改建公路一般可按新建公路的规定执行,也可视具体情况而采用中央分隔带中线或行车道中线标高。

沿河及可能受水浸淹的道路,按设计标高推算的最低侧路基边缘标高,应高出表3.1规定洪水频率计算水位加壅水高、波浪侵袭高和0.5m的安全高度。

路基设计洪水频率表3.1公路等级高速公路一二三四设计洪水频率1/100 1/100 1/50 1/25 按具体情况确定1。

道路课程设计纵断面设计一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握道路纵断面设计的基本原理和方法,能够运用所学知识进行实际道路纵断面的设计。

具体目标如下:1.掌握道路纵断面的基本概念和术语。

2.理解道路纵断面设计的原则和方法。

3.熟悉道路纵断面设计的流程和步骤。

4.能够运用设计软件进行道路纵断面的设计。

5.能够分析道路纵断面设计中遇到的问题,并提出解决方案。

6.能够撰写道路纵断面设计报告。

情感态度价值观目标:1.培养学生的创新意识和团队合作精神。

2.培养学生的工程责任和职业道德。

3.培养学生对道路工程学科的兴趣和热情。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括道路纵断面的基本概念、设计原则、设计方法、设计流程和设计报告撰写。

具体内容包括:1.道路纵断面的基本概念和术语。

2.道路纵断面设计的原则和方法。

3.道路纵断面设计的流程和步骤。

4.道路纵断面设计中的问题和解决方案。

5.道路纵断面设计报告的撰写。

第一周:道路纵断面的基本概念和术语。

第二周:道路纵断面设计的原则和方法。

第三周:道路纵断面设计的流程和步骤。

第四周:道路纵断面设计中的问题和解决方案。

第五周:道路纵断面设计报告的撰写。

三、教学方法本课程采用多种教学方法,包括讲授法、案例分析法、实验法和讨论法。

具体方法如下:1.讲授法:通过教师的讲解,让学生掌握道路纵断面设计的基本原理和方法。

2.案例分析法:通过分析实际案例,让学生了解道路纵断面设计的具体应用和遇到的问题。

3.实验法:通过设计实验,让学生亲身体验道路纵断面设计的过程和技巧。

4.讨论法:通过小组讨论,让学生分享学习心得和经验,培养团队合作精神。

四、教学资源本课程的教学资源包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备。

具体资源如下:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统、全面的学习材料。

2.参考书:推荐学生阅读相关参考书,丰富学生的知识储备。

3.多媒体资料:制作精美的PPT和教学视频,提高学生的学习兴趣和效果。

公路纵断面设计课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握公路纵断面设计的基本原理和方法,能够运用所学知识进行实际工程的设计和分析。

具体目标如下:1.掌握公路纵断面的基本概念和组成部分;2.了解公路纵断面设计的原则和方法;3.熟悉公路纵断面设计中的各项技术指标和规范。

4.能够运用AutoCAD等软件进行公路纵断面的绘制;5.能够根据设计要求和地形条件,进行公路纵断面的设计和优化;6.能够对公路纵断面设计结果进行分析和评价。

情感态度价值观目标:1.培养学生的工程意识和创新精神;2.使学生认识到公路纵断面设计在交通运输工程中的重要意义;3.培养学生对公路工程的热爱和责任感。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括公路纵断面设计的基本原理、方法和实际应用。

具体内容包括:1.公路纵断面的基本概念和组成部分;2.公路纵断面设计的原则和方法;3.公路纵断面设计中的各项技术指标和规范;4.AutoCAD等软件在公路纵断面设计中的应用;5.实际工程案例分析和小组讨论。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,包括:1.讲授法:通过讲解和演示,使学生掌握公路纵断面设计的基本原理和方法;2.案例分析法:分析实际工程案例,使学生了解公路纵断面设计的具体应用;3.实验法:通过软件操作实验,使学生熟悉公路纵断面设计的操作流程;4.小组讨论法:分组进行讨论和设计,培养学生的团队合作能力和创新思维。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供公路纵断面设计的基本知识框架;2.参考书:提供相关的参考书籍,为学生提供更多的学习资料;3.多媒体资料:制作课件和教学视频,直观地展示公路纵断面设计的过程和方法;4.实验设备:准备计算机和AutoCAD软件等实验设备,方便学生进行实践操作。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业和考试三个部分,以全面客观地评价学生的学习成果。

公路课程设计纵断面一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握公路纵断面的基本概念、设计和施工方法。

具体包括以下三个方面的目标:1.知识目标:学生能够理解公路纵断面的定义、作用和组成部分;掌握公路纵断面设计的基本原理和方法;了解公路纵断面施工的技术要求。

2.技能目标:学生能够运用所学知识,独立完成公路纵断面的设计和施工方案的制定;能够运用现代信息技术,对公路纵断面进行模拟和分析。

3.情感态度价值观目标:培养学生对公路建设的兴趣和热情,增强学生对交通运输事业的认同感;培养学生团结协作、勇于创新的精神风貌。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括以下几个部分:1.公路纵断面的定义和作用:介绍公路纵断面的概念,解释其在公路设计和施工中的重要性。

2.公路纵断面的组成部分:讲解公路纵断面上的各种标高、线形和结构物的含义和作用。

3.公路纵断面设计原理:阐述公路纵断面设计的基本原理,包括设计依据、设计方法和设计步骤。

4.公路纵断面施工技术:介绍公路纵断面施工的技术要求,包括施工工艺、施工设备和施工质量控制。

5.案例分析:分析实际工程中的公路纵断面设计实例,让学生学会如何运用所学知识解决实际问题。

三、教学方法为了实现本节课的教学目标,我们将采用以下几种教学方法:1.讲授法:教师通过讲解、阐述公路纵断面的基本概念、设计和施工方法。

2.案例分析法:教师引导学生分析实际工程中的公路纵断面设计实例,让学生学会如何运用所学知识解决实际问题。

3.讨论法:教师学生就公路纵断面设计中的关键问题进行讨论,培养学生的思考能力和团队协作精神。

4.实验法:教师指导学生进行公路纵断面设计的实验,让学生动手实践,提高学生的实际操作能力。

四、教学资源为了保证本节课的教学质量,我们将准备以下教学资源:1.教材:《公路工程设计基础》等有关公路纵断面设计的教材。

2.参考书:提供相关的公路纵断面设计规范、技术标准等参考资料。

3.多媒体资料:制作课件、图片、视频等多媒体资料,生动形象地展示公路纵断面的设计和施工过程。

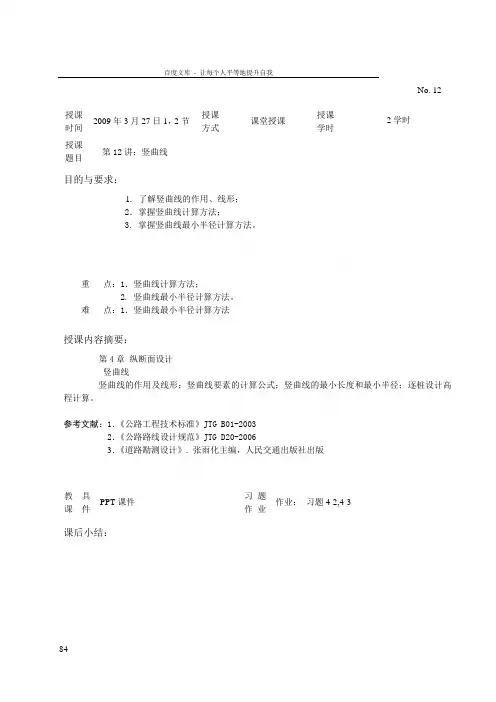

授课时间2009年3月27日1,2节授课方式课堂授课授课学时2学时授课题目第12讲:竖曲线目的与要求:1. 了解竖曲线的作用、线形;2.掌握竖曲线计算方法;3. 掌握竖曲线最小半径计算方法。

重点:1.竖曲线计算方法;2. 竖曲线最小半径计算方法。

难点:1.竖曲线最小半径计算方法授课内容摘要:第4章纵断面设计竖曲线竖曲线的作用及线形;竖曲线要素的计算公式;竖曲线的最小长度和最小半径;逐桩设计高程计算。

参考文献:1.《公路工程技术标准》JTG B01-20032.《公路路线设计规范》JTG D20-20063.《道路勘测设计》. 张雨化主编,人民交通出版社出版教具课件PPT课件习题作业作业:习题4-2,4-3课后小结:No. 12竖曲线第12讲:2学时4.3.1 竖曲线的作用及线形定义:纵断面上两个坡段的转折处,为了便于行车所设置的一段曲线。

变坡点:相邻两条坡度线的交点。

变坡角:相邻两条坡度线的坡角差,通常用坡度值之差代替,用ω表示,即ω=α2-α1≈tgα2- tgα1=i2-i1竖曲线的作用:(1)其缓冲作用:以平缓曲线取代折线可消除汽车在变坡点的突变。

(2)保证公路纵向的行车视距:凸形:纵坡变化大时,盲区较大。

凹形:下穿式立体交叉的下线。

(3)将竖曲线与平曲线恰当组合,有利于路面排水和改善行车的视线诱导和舒适感。

竖曲线线形:圆曲线二次抛物线《规范》规定采用二次抛物线。

要求:抛物线纵轴保持直立,且与两相邻纵坡线相切。

一般情况下,竖曲线在变坡点两侧是不对称的,但两切线长保持相等。

由于在纵断面上只计水平距离和竖直高度,斜线不计角度而计坡度。

因此,竖曲线的切线长与曲线长是其在水平面上的投影,切线支距是竖直的高程差,相邻两坡度线的交角用坡度差表示。

4.3.2 竖曲线要素的计算公式取xoy 坐标系如图 4.3.1所示,设变坡点相邻两纵坡坡度分别为i 1和i 2。

二次抛物线一般方程(包含抛物线顶、底部)为221x Ry =(4.3.1) 式中:R ——抛物线顶点处的曲率半径。

路桥测量纵断面测量电子教案一、教案概述本教案是针对中学生学习路桥测量方面的内容而设计的,主要介绍了纵断面测量的电子教案,旨在通过电子教学手段,提高学生对纵断面测量知识的理解和掌握。

二、教材分析教学内容:纵断面测量教材要求:了解纵断面测量的基本概念、步骤和方法。

学生特点:中学生基础薄弱,学习兴趣不高,喜欢通过多媒体和互动的方式学习。

三、教学目标1.知识目标:了解纵断面测量的基本概念、步骤和方法。

2.能力目标:能够使用电子测量仪器进行纵断面测量。

3.情感目标:培养学生对测量工作的兴趣和创新思维。

四、教学重难点教学重点:纵断面测量的基本概念、步骤和方法。

教学难点:使用电子测量仪器进行纵断面测量。

五、教学准备1.教学PPT和电子测量仪器。

2.学生笔记和练习册。

六、教学过程Step 1:导入新课1.通过展示一段公路、桥梁或隧道的图片,引发学生对纵断面测量的兴趣。

2.引导学生讨论,了解他们对纵断面测量的了解和认识。

Step 2:学习纵断面测量的基本概念1.通过PPT展示,介绍纵断面测量的基本概念和作用。

2.讲解和示范如何进行纵断面测量。

Step 3:学习纵断面测量的步骤1.通过PPT展示,介绍纵断面测量的步骤和注意事项。

2.指导学生完成相关的练习,巩固所学知识。

Step 4:使用电子测量仪器进行纵断面测量1.引导学生了解电子测量仪器的基本原理和使用方法。

2.指导学生进行纵断面测量的实际操作,注意安全和准确性。

Step 5:课堂练习和总结1.通过小组讨论和课堂练习,检验学生对纵断面测量的掌握程度。

2.总结本节课的重点和难点,激发学生的学习兴趣。

七、教学反思通过本节课的教学,学生对纵断面测量的基本概念、步骤和方法有了更深入的了解,也掌握了使用电子测量仪器进行纵断面测量的技巧。

同时,通过多媒体和互动的方式进行教学,激发了学生的学习兴趣和创新思维。

但教学过程中,对于一些基础薄弱的学生来说,难度可能较大,需要更多的练习和巩固。

《道路勘测设计》纵断面设计

目录

纵断面设计 (7)

一、实验目的 (7)

二、使用软件 (7)

三、实验步骤 (7)

四、实验过程原始记录(数据、图表、计算等) (7)

图18 纵断面自然标高图19 提取标高2、纵断面设计

点击[纵断]纵断面设计],弹出纵断面设计对话框。

对设计高程线进行动态拉坡致使挖方面积与填方面积大致相等。

通过竖曲线设计,据相关文件,填充图表见图 20。

图20 纵断面设计

3、纵断表头定制

单击[纵断][纵断表头定制]弹出图 21 对话框。

图21 纵断表头定制图22 绘制纵断面

4、纵断面绘制

点击[纵断][纵断面绘制]弹出图 22 对话框。

按照实验要求插入绘图文件。

绘图文件请看图 23-1 至23-5。

图23-1 纵断面绘制

图23-4 纵断面绘制

3

五、实验心得与体会

通过之前的平面设计到现在的纵断面的设计,纵断面设计的本质就是通过软件获取中心线的高程,再次通过填挖平衡控制边坡点。

通过这次实验的学习与实际操作,使我理解并掌握纵断面设计的主要任务、基本原理、原则和要求; 掌握纵坡板展指标的确定方法和相关规定,以及影响纵坡设计的主要因素;掌握竖曲线的特点、半径大小及其长度的规定;掌提平纵面组合设计的基本要求;掌握纵断面设计的步骤和方法;熟悉掌握操作道路纵断面设计主要成果等内容。

授课时间2009年3月27日1,2节

授课

方式

课堂授课

授课

学时

2学时

授课

题目

第12讲:竖曲线

目的与要求:

1. 了解竖曲线的作用、线形;

2.掌握竖曲线计算方法;

3. 掌握竖曲线最小半径计算方法。

重点:1.竖曲线计算方法;

2. 竖曲线最小半径计算方法。

难点:1.竖曲线最小半径计算方法

授课内容摘要:

第4章纵断面设计

4.3 竖曲线

竖曲线的作用及线形;竖曲线要素的计算公式;竖曲线的最小长度和最小半径;逐桩设计高程计算。

参考文献:1.《公路工程技术标准》JTG B01-2003

2.《公路路线设计规范》JTG D20-2006

3.《道路勘测设计》. 张雨化主编,人民交通出版社出版

教具课件PPT课件

习题

作业

作业:习题4-2,4-3

课后小结:

No. 12

4.3 竖曲线

第12讲:2学时

4.3.1 竖曲线的作用及线形

定义:纵断面上两个坡段的转折处,为了便于行车所设置的一段曲线。

变坡点:相邻两条坡度线的交点。

变坡角:相邻两条坡度线的坡角差,通常用坡度值之差代替,用ω表示,即

ω=α2-α1≈tgα2- tgα1=i2-i1

竖曲线的作用:

(1)其缓冲作用:以平缓曲线取代折线可消除汽车在变坡点的突变。

(2)保证公路纵向的行车视距:

凸形:纵坡变化大时,盲区较大。

凹形:下穿式立体交叉的下线。

(3)将竖曲线与平曲线恰当组合,有利于路面排水和改善行车的视线诱导和舒

适感。

竖曲线线形:圆曲线

二次抛物线

《规范》规定采用二次抛物线。

要求:抛物线纵轴保持直立,且与两相邻纵坡线相切。

一般情况下,竖曲线在

变坡点两侧是不对称的,但两切线长保持相等。

由于在纵断面上只计水平距离和竖直高度,斜线不计角度而计坡度。

因此,竖

曲线的切线长与曲线长是其在水平面上的投影,切线支距是竖直的高程差,相邻两

坡度线的交角用坡度差表示。

4.3.2 竖曲线要素的计算公式

取xoy 坐标系如图,设变坡点相邻两纵坡坡度分别为i 1和i 2。

二次抛物线一般方程(包含抛物线顶、底部)为

2

21x R

y =

( 式中:R ——抛物线顶点处的曲率半径。

对竖曲线上任一点P ,其斜率(即通过该点的切线的坡度)为 R

x

dx dy i P ==

( 1.竖曲线长度L :

由于在纵断面设计中长度是指两点间的水平距离,因此竖曲线的长度及切线长均为其在水平面上的投影。

故ωR i i R Ri Ri x x AB L B A =-=-=-==)(2121,即

ωR L = (

2.竖曲线切线长T : 因为T = T 1 = T 2,则

2

2ωR L T ==

(

3.竖曲线上任一点竖距h :(如图

因为)(212

x i y R

x y y PQ h A P Q P --=-==,且2

21A A x R y =,化简得 R

x R x x h A P 22)(22=

-= (

同理,可对于下半支曲线的竖距h 为:

R

x L h P 2)(2

-=

( 若设计算点与离开竖曲线终点的距离为x ’,x ’= L - x P ,则R

x h 2'2

=。

图4.3.1 竖曲线要素计算图

4.竖曲线外距E :

上半支曲线x = T 1时,R T E 22

11=

下半支曲线x = T 2时,R

T E 22

22=

由于外距是边坡点处的竖距,则E 1 = E 2 = E , 故 R

T R T 222

221=

,即T 1 = T 2 = T 4

88222ω

ωωT L R E R

T E =

===

或

( R

x y 22

= (

4.3.3 竖曲线的最小长度和最小半径 1.凸型竖曲线最小半径和最小长度

凸型竖曲线最小长度应以满足视距要求为主,按竖曲线长度 L 和视距 S 的关

系分为两种情况。

(1)当 L ﹥S 如图 4-3a ) 所示

R d h 2211=、R

d h 22

2

2= ,得112Rh d =,222Rh d =,则 2

212min )

(2h h S L +=ω

(

ω

min

min L R =

(

当采用停车视距时,,2)(,1.0,2.122121≈+==h h m h m h 即

42min ωT S L = , 4

2

min T

S R = (

当采用会车视距时,m h h 2.121==,则

6.92min ωC S L =, 6

.92min C

S R = ( 式中:R ——竖曲线半径,m ;

h 1 ——司机视线高,即目高 h l =1.2m ; h 2 ——障碍物高,即物高 h 2=0.1m ; 其它符号意义同前。

(2) L ﹤S 如图4-3b )所示,将竖曲线延长到21,h h 的垂直方向上,

,222

1211R t R d h -= 则 2

1

112t Rh d += R

t R d h 2222222-

=, 则2

2222t Rh d += 从图中知 l t Rh l d t -+=-=2

11112

解之得 2

11l

l Rh t -=

( 同样从图中知 )(2)(2

2222l L t Rh l L d t ---=--=

解之得 2

22l

L l L Rh t --

-= ( 而 21t L t S ++=,

代入得 l L Rh L l Rh S -+

+=

2

12 ( 取 0=dl ds ,即 0)

(2221=-+-=l L Rh l Rh dl ds

解之得 L h h h l 2

11+=

(

代入上式并整理得 2)(221L h h L R S ++= =2

)(1221L

h h ++ω

221min )(2

2h h S L +-

=ω

(

ω

min

min L R =

(

当采用停车视距时, ω

4

2min -

=T S L ( )4

2(1

min ω

ω

-=

T S R (

当采用超车视距时, ω

6

.92min -

=C S L (

)6

.92(1

min ω

ω

-

=

C S R (

表 4.3.1 凸型竖曲线最小半径和最小长度

2.凹型竖曲线最小半径和最小长度

设置凹竖曲线的主要目的是缓和行车时的离心力,确定凹竖曲线半径时,应以离心加速度为控制指标 。

(

根据试验,认为离心加速度应限制在0.5~0.7m/s2比较合适。

但考虑到不因冲击而造成的不舒适感,以及视觉平顺等的要求,我国《标准》规定采用a=0.278 m/s 2。

凹形竖曲线的最小半径、长度,除满足缓和离心力要求外,还应考虑两种视距的要求:一是保证夜间行车安全,前灯照明应有足够的距离;二是保证跨线桥下行车有足够的视距。

3.按汽车行驶时间的要求确定竖曲线最小长度 《标准》规定竖曲线的最小长度应满足3s 行程要求 。

2

.16.3min V t V L ==

( 表 4.3.2 凹型竖曲线最小半径

《标准》规定的一般最小半径约为极限最小半径的 1.5~2.0 倍。

竖曲线最小长同凸型竖曲线。