二战后的世界(1945年至今)

- 格式:ppt

- 大小:1.08 MB

- 文档页数:35

专题13 二战后经济全球化背景下的世界(1945年至今)1.(2022·全国甲卷·高考真题)1951年,美国黑人团体民权大会向联合国发起请愿活动,指控美国政府对黑人犯有种族灭绝罪行。

美国政府指责请愿活动是共产主义的宣传,并寻找支持政府的黑人来驳斥这些指控。

这反映出当时()A.美苏两极对峙格局的正式形成B.民权大会的指控缺乏事实依据C.美国对待种族问题的态度受冷战意识影响D.美国政府对国内的种族平等问题漠不关心【答案】C【详解】1951年正处于冷战时期,美国政府面对黑人团体在联合国大会上的指控,认为民权大会的请愿活动是共产主义的宣传,以此来反对民权大会的指控,美国政府对待种族问题的做法显然是受到了冷战意识的影响,C 项正确;1955年华约成立标志两极对峙格局正式形成,排除A项;美国历史上白人残酷对待黑人,民权大会的指控有事实依据,排除B项;战后美国政府关注到了种族平等问题,D项表述绝对,排除D项。

故选C项。

2.(2022·山东·高考真题)20世纪七八十年代,中国除向非洲国家提供大量经援贷款外,还与非洲国家开展了广泛的济技术合作。

1974~1980年,中国先后与45个非洲国家签订了100多项经济技术合作协定。

这表明我国致力于与非洲人民一起A.建立区域性经济合作组织B.改善非洲的经济治理机制C.促进发展中国家的均衡发展D.推动国际经济新秩序的建立【答案】D【详解】根据材料“向非洲国家提供大量经援贷款、非洲国家开展了广泛的济技术合作、100多项经济技术合作协定”可知,中国为非洲国家提供帮助和合作,有利于非洲国家和中国的经济发展,有利于推动国际经济新秩序的建立,D项正确;材料中未涉及区域性经济合作组织的成立,排除A项;B项表述片面,中国和非洲进行经济合作也有利于中国经济治理机制的改善,排除B项;有利于促进发展中国家发展,均衡错误,排除C项。

故选D项。

3.(2022·6浙江·高考真题)20世纪60年代末70年代初,日本在一些主要工业产品的产量和质量上居世界第一,日本产品在激烈竞争中占领美国市场,美国对日本贸易赤字不断扩大。

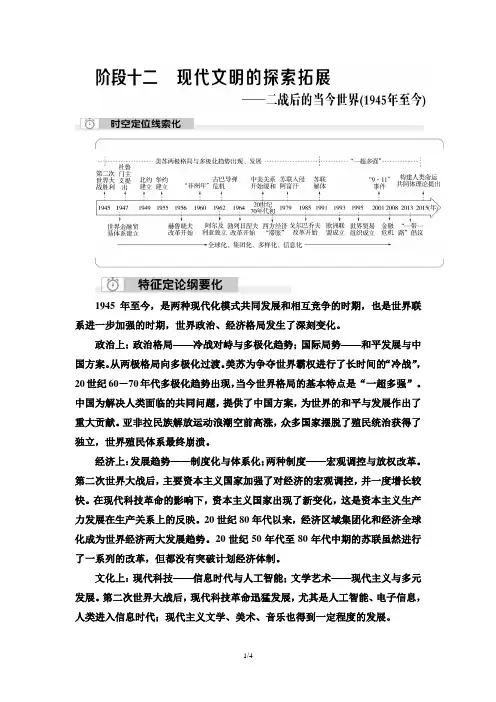

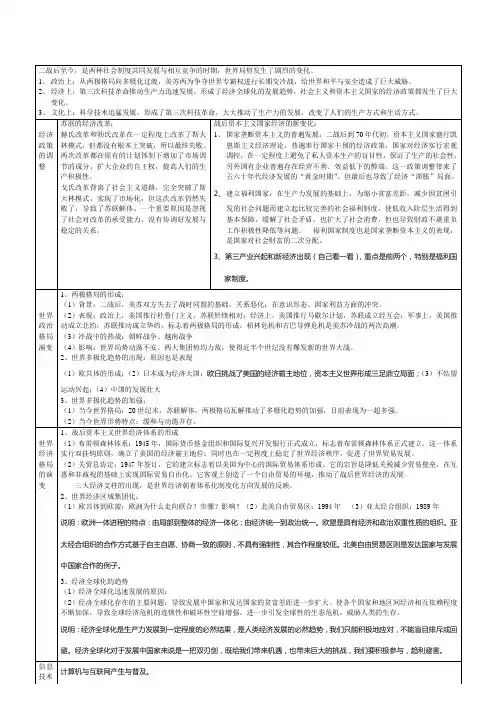

1945年至今,是两种现代化模式共同发展和相互竞争的时期,也是世界联系进一步加强的时期,世界政治、经济格局发生了深刻变化。

政治上:政治格局——冷战对峙与多极化趋势;国际局势——和平发展与中国方案。

从两极格局向多极化过渡。

美苏为争夺世界霸权进行了长时间的“冷战”,20世纪60-70年代多极化趋势出现,当今世界格局的基本特点是“一超多强”。

中国为解决人类面临的共同问题,提供了中国方案,为世界的和平与发展作出了重大贡献。

亚非拉民族解放运动浪潮空前高涨,众多国家摆脱了殖民统治获得了独立,世界殖民体系最终崩溃。

经济上:发展趋势——制度化与体系化;两种制度——宏观调控与放权改革。

第二次世界大战后,主要资本主义国家加强了对经济的宏观调控,并一度增长较快。

在现代科技革命的影响下,资本主义国家出现了新变化,这是资本主义生产力发展在生产关系上的反映。

20世纪80年代以来,经济区域集团化和经济全球化成为世界经济两大发展趋势。

20世纪50年代至80年代中期的苏联虽然进行了一系列的改革,但都没有突破计划经济体制。

文化上:现代科技——信息时代与人工智能;文学艺术——现代主义与多元发展。

第二次世界大战后,现代科技革命迅猛发展,尤其是人工智能、电子信息,人类进入信息时代;现代主义文学、美术、音乐也得到一定程度的发展。

中外历史纲要选择性必修一、冷战与国际格局的演变二、资本主义国家的新变化三、社会主义国家的发展与变化四、世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展【国家制度与社会治理】1.国际法的发展(1)《联合国宪章》确定了“大国一致”原则,集体及全体制进一步完善。

(2)二战后,国际法的领域大大扩展2.世界货币体系的发展(1)美国建立以美元为中心的布雷顿森林体系,促进各国经济发展。

(2)20世纪70年代以来,固定汇率制被浮动汇率制取代3.现代社会治理与社会保障(1)社区成为基层自治的主要方式,社区实行居民自我管理;20世纪80年代以后,更加强调政府、社区和非政府组织的共同作用,社区承担了更多的政府功能(2)社会保障①二战后社会保障制度基本建立。

第七讲二战以来的国际关系(1945-至今)1、二战后至苏联解体前国际关系格局主要是美苏两极冷战的格局,但是从六十年代末开始世界出现向多极化发展的趋势;苏联解体后,特别是世纪之交,世界多极化趋势加快;但是直到现在世界格局最终局面仍未形成,世界仍处在多极化演变进程中。

2、冷战是指二战后美苏为称霸世界而进行的除战争之外其他一切手段的的对抗。

一部分战后国际关系一、美苏冷战格局形成(1947-1991)1背景雅尔塔体系:二战后期,世界反法西斯战争胜利在望,美苏等国在苏联的雅尔塔召开安排战后世界的会议,该会议实质是美苏划分战后世界势力范围的安排。

①二战结束,美苏失去合作的基础;②战后美国制定称霸世界的计划(实力膨胀的体现);③苏联实力增强并努力扩大世界影响;④美苏在社会制度与意识形态上的根本对立;⑤双方存在猜疑与不信任。

注意:美苏冷战的根源在于两国的超强实力与称霸世界计划的冲突,两国对抗局限于冷战则是因为两国认为双方实力旗鼓相当。

2开始标志及冷战表现①开始:1947年3月美国总统杜鲁门发表国情咨文,要求公开援助希腊、土耳其政府,并宣称“美国要在世界一切地方与苏联和共产主义对抗。

这就是杜鲁门主义,随即美苏进入冷战时期。

②表现:A注:济领域的运用,该计划是美国旨在帮助西欧资本主义国家恢复发展经济,增强抵抗苏联扩张的能力。

经互会:成立于1949年,全称经济互助委员会,是苏联与东欧及其他社会主义国家经济联系和援助的组织。

共产党与工人党情报局:成立于1947年,是苏联联系其他社会主义国家共产党的机构。

北约:全称北大西洋公约组织,成立于1949年12月,是美国为首的对抗苏联的军事组织,一直存在至今。

华约:全称华沙条约组织,成立于1955年波兰首都华沙,是苏联在军事方面与东欧等社会主义国家合作维护自身安全、对抗美国为首的北约的组织。

该组织一直存在到苏联解体前后。

同时华约的城里也标志着美苏冷战局面的最终形成。

柏林危机:二战后,德国领土与首都柏林由美英法苏四国分区占领,后来美苏冷战开始,西方占领区合并成立联邦德国,苏占区成立民主德国,德国因为美苏冷战分裂,后来,斯大林为打击西方分裂德国的举动封锁西占柏林区,由此导致1948年,第一次柏林危机的出现。

二战后世界的发展演变――两种社会制度的共存与竞争

迫使私人垄断资本接受国家的干预和调节。

2、二战进一步促进了国家垄断资本主义的发展。

战争中国家对工业部门实行集中管理,为战后的国有化政策及建立国营经济奠定了物质基础。

3、1929年经济危机的教训和罗斯福新政的成功实践。

4、第三次科技革命和高科技产业需要巨额资金和对各部门的有效协调,这超出私人资本的承受能力。

5、生产力发展是战后资本主义国家经济政策调整的根本动力。

这些调整在政治上是为了稳定政局,在经济上是为了扩大国内市场、保证科技领先,从结果看,这些调整是成功的,促成欧洲50-70年代初的经济繁荣。

二战后世界的时段特征二战后至今(1945年至今)是两种社会制度共同发展与相互竞争的时期,世界局势发生了剧烈的变革。

1.政治上:从两极格局向多极化过渡。

美苏两极为争夺世界霸权进行了长时间的“冷战”,严重威胁了世界和平;20世纪60~70年代,多极化趋势出现;当今世界格局的基本特点是“一超多强”,多极化趋势加强。

2.经济上:资本主义国家经过运行机制调整,经济获得恢复和发展;社会主义在探索中曲折前进;第三次科技革命推动生产力迅速发展,经济区域集团化和全球化趋势发展明显。

3.文化上:科学技术迅速发展,第三次科技革命(它以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志)大大推动了生产力发展;现代主义文学、艺术有了迅速发展。

一、第二次世界大战后世界政治格局的演变1.两极格局的形成(1)背景:①二战后,美苏双方失去了战时同盟的基础,关系逐渐恶化。

②美苏双方在意识形态、国家利益方面发生冲突。

③美苏实力相对均衡。

(2)表现:①政治上,美国推行杜鲁门主义,苏联采取措施与之对抗。

②经济上,美国推行马歇尔计划,苏联成立经济互助委员会。

③军事上,美国推动成立了北大西洋公约组织,苏联则推动成立了华沙条约组织。

④1948年的柏林危机是美苏“冷战”的第一次高潮,1962年的古巴导弹危机是美苏“冷战”的第二次高潮。

(3)“冷战”中的热战:①朝鲜战争:使中美关系彻底破裂,美国采取遏制中国的政策,“冷战”从欧洲扩大到亚洲。

②越南战争:耗费了美国大量的人力、物力和财力,导致美国的霸主地位相对衰落。

(4)影响:①双方剑拔弩张,使世界局势动荡不安。

②两大集团势均力敌,使得近半个世纪没有爆发新的世界大战。

2.世界多极化趋势的出现对世界多极化趋势的理解1.多极化趋势出现的根源:经济决定政治,世界格局多极化趋势出现的根源在于世界经济力量结构的多极化,即经济发展的区域集团化是世界(政治)格局多极化的根源。

2.多极化趋势出现主要包括美苏两个超级大国实力的相对衰落趋势,欧洲、日本的迅速崛起态势和中国、第三世界国家兴起的上升趋势。

第16专题当今世界文明的冲突与融合 -二战后的世界 (1945年至今)能力提升检测卷检测时间:60分钟满分:70分一.单选题(含24小题,每小题2分,共48分)1.(2023·河南名校高三10月联考·23)1957年3月25日,法国、联邦德国等六国政府首脑和外长正式签署《罗马条约》,其中规定:建立六国关税同盟,筹组农产品共同市场,并实行六国共同的农业政策。

根据该条约,六国对外关税税率、对外贸易、对外农业政策等方面的权力,逐渐转移给了欧共体这一超国家组织。

这说明()A.发展中国家面临更为严峻的经济形势B.经济区域化阻碍了经济全球化的步伐C.主权让渡促进了经济区域集团的发展D.欧共体实际上就是一个经济政治联盟2.(2023·河南名校高三10月联考·24)“第三世界”这个概念由法国人口学家艾尔佛雷德·索维于1952年首先使用,意指不属于美苏集团的亚非拉发展中国家。

20世纪60年代,“第三世界”的概念广为流行,也为广大发展中国家接受。

1973年9月,第四次不结盟国家会议上通过的《政治宣言》中,正式使用了“第三世界”。

这反映了当时()A.美苏之间激烈争夺中间地带B.第三世界走向了国际舞台中心C.发展中国家逐渐与世界接轨D.新兴力量崛起助推多极化趋势3.(2023·河南豫南九校高三联考·22)长期以来,苏联农业的发展是由机器拖拉机站即国家来决定的,一切计划安排都得接受以国家身份行事的机器拖拉机站的制约。

赫鲁晓夫改革时期把机器拖拉机站的机器和设备卖给集体农庄和国营农场,将机器拖拉机站的技术员分配到各个集体农庄去工作。

这种改组()A.扩大了集体农庄自主经营权B.摆脱了斯大林模式的束缚C.促使私有制经济成分的大增D.忽视了农村经济发展规律4.(2023·天一大联考毕业班阶段测试·23)二战后到70年代中期,美国国有固定资产规模比战前有了较大的扩展。