第4章 景观空间结构与景观异质性

- 格式:ppt

- 大小:2.19 MB

- 文档页数:68

景观生态学的基本理论一、耗散结构理论1. 耗散结构理论概述⏹一个远离平衡态的非线性的开放系统(不管是物理的、化学的、生物的乃至社会的、经济的系统),通过不断地与外界交换物质和能量,在系统内部某个变量的变化达到一定的阈值时,通过涨落,系统可能发生突变,由原来的混沌无序状态转变为一种在时间上、空间上或功能上的有序状态。

⏹由于这种在远离平衡的非线性区形成的有序结构,以能量的耗散来维持自身的稳定性,故称为“耗散结构”(dissipativestructure) 。

⏹耗散结构:位于远离平衡态的复杂系统,在外界能量流或物质流的维持下,通过自组织形成一种新的有序结构。

2. 耗散结构理论的意义⏹耗散结构理论认为:生态系统属于耗散结构系统,在于:1). 生态系统是开放系统;2). 所有生态系统都远离热力学平衡态;3). 生态系统中普遍存在着非线性动力学过程。

二、等级理论(hierarchy theory )等级理论是关于复杂系统结构、功能和动态的系统理论。

通常,等级是一个由若干个单元组成的有序系统,而复杂性常具有等级形式。

一个复杂系统由相互关联的亚系统组成,亚系统又由各自的亚系统组成,往下类推直到最低层次。

所以,等级系统中的每一层次都由不同的亚系统或整体元组成,每一级组成单元相对于低层次表现出整体特性,而对高层次则表现出从属性或制约性。

基于等级理论,复杂系统可视为由具有离散性等级层次组成的等级系统。

解析:高等级层次上的生态过程(如全球植被变化)呈现大尺度、低频率和慢速;而低等级层次的生态过程(如局地植物群落物种组成变化)为小尺度、高频率和快速。

不同等级层次间相互作用,高层次对低层次的制约作用在模型中可表达为常数,而低层次提供机制和功能,其信息常以平均值的形式来表达。

等级系统结构:分垂直和水平两种。

前者指等级系统层次数目、特征及其相互作用关系,后者指同一层次上亚系统的数目、特征和相互作用关系。

层次和整体单元的边界称为界面。

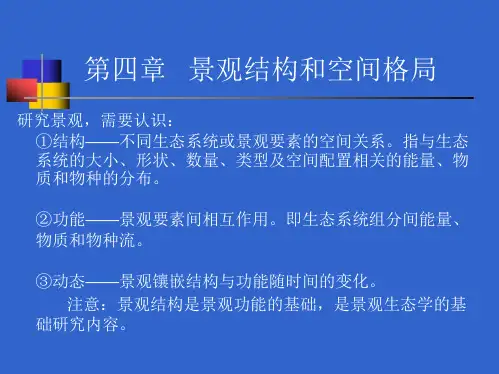

`景观生态学中 景观生态学中,一般将景观中景观要素的类型、分类属性及其数量关 般将景观中景观要素的类型 分类属性及其数量关 系特征称为景观结构。

`景观中景观要素在空间上组合配置关系及其变化规律称为景观空间格 局。

`景观结构模型 景观异质性 景观空间格局``` `1 斑块 1、斑块 斑块是在外观上不同于周围环境的非线性地表区域,具有相对同质性, 是构成景观的基本结构和功能单元。

`景观生态学研究中更注重作为生态系统的有生命的斑块 一般指动植 景观生态学研究中更注重作为生态系统的有生命的斑块, 般指动植 物群落。

` `斑块的起源和类型 --环境资源型斑块:自然环境资源的空间异质性或镶嵌分布而形成的 斑块。

` `--干扰斑块:局部干扰形成的斑块 --残存斑块:大面积干扰后残存下来的局部未受干扰的自然或半自然 斑块。

`--引入斑块:由人类有意或无意将生物引进一个地区而形成的或者完 全由人工建立和维护的斑块。

全由人工建立和维护的斑块` `斑块大小 斑块大小: ---斑块大小的意义:斑块大小与生物多样性、斑块大小与生境适宜 性、斑块大小与边缘效应` ` ` `---斑块大小的测度 斑块形状: ---斑块形状的意义:斑块形状影响生物多样性 斑块形状的意义:斑块形状影响生物多样性 ---斑块形状测度`` `斑块的尺度性和相对性:---采用不同的尺度研究景观时,斑块的划分结果可能不同 ---斑块的相对性`` ` ` ` ` ` `斑块的其他生态特征---斑块的可感知性 斑块的可感知性 ---斑块的内部结构 ---斑块的相对均质性 斑块的相对均质性 ---斑块的动态性 ---斑块的尺度性和生物依赖性 斑块的尺度性和生物依赖性 ---斑块等级系统 ---核心等级水平与斑块敏感性 核心等级水平与斑块敏感性` `2 廊道 2、廊道 廊道是不同于两侧本底的狭长地带,可以看作是一个线状或带状斑块。

`廊道的起源:廊道的产生机理与斑块相同,与斑块的起源和成因相类 似。

第一章 景观、景观生态学及历史1、景观的定义 (狭义)在几十千米—几百千米的范围内,由不同生态系统类型所组成的、具有重复性格局的异质性地理单元。

(广义)出现在从微观到宏观不同尺度上、具有异质性或斑块性的空间单元。

区域:反映气候、地理、生物、经济、社会和文化综合特征的景观复合体。

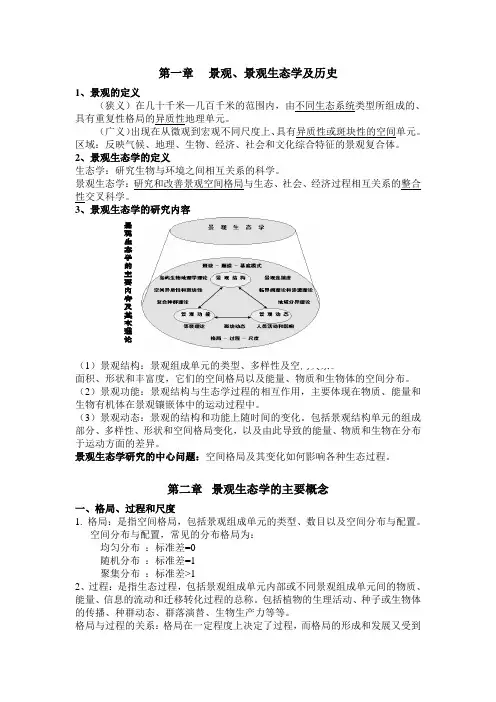

2、景观生态学的定义生态学:研究生物与环境之间相互关系的科学。

景观生态学:研究和改善景观空间格局与生态、社会、经济过程相互关系的整合性交叉科学。

3、景观生态学的研究内容(1)景观结构:景观组成单元的类型、多样性及空间关系。

面积、形状和丰富度,它们的空间格局以及能量、物质和生物体的空间分布。

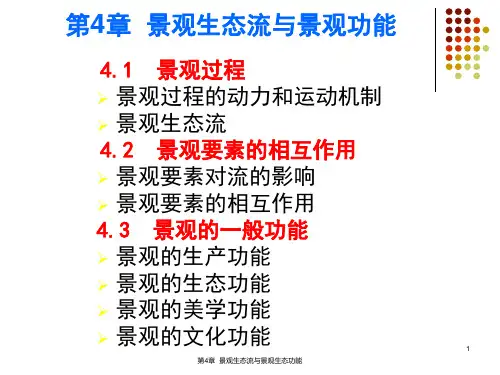

(2)景观功能:景观结构与生态学过程的相互作用,主要体现在物质、能量和生物有机体在景观镶嵌体中的运动过程中。

(3)景观动态:景观的结构和功能上随时间的变化。

包括景观结构单元的组成部分、多样性、形状和空间格局变化,以及由此导致的能量、物质和生物在分布于运动方面的差异。

景观生态学研究的中心问题:空间格局及其变化如何影响各种生态过程。

第二章 景观生态学的主要概念一、格局、过程和尺度1. 格局:是指空间格局,包括景观组成单元的类型、数目以及空间分布与配置。

空间分布与配置,常见的分布格局为:均匀分布 :标准差=0随机分布 :标准差=1聚集分布 :标准差>12、过程:是指生态过程,包括景观组成单元内部或不同景观组成单元间的物质、能量、信息的流动和迁移转化过程的总称。

包括植物的生理活动、种子或生物体的传播、种群动态、群落演替、生物生产力等等。

格局与过程的关系:格局在一定程度上决定了过程,而格局的形成和发展又受到 景观生态学的主要内容及基本理论过程的影响。

3、尺度:是指在研究某一物体或现象时所采用的空间或时间单位,同时又可指某一现象或过程在空间和时间上所涉及的范围和发生的频率。

尺度往往以粒度和幅度来表达。

粒度:又可分为空间粒度和时间粒度。

空间粒度(分辨率)指景观中最小可辨识单元所代表的特征长度、面积或体积;时间粒度指某一现象或时间发生的频率或时间间隔。

第一章-第一节●景观定义:景观是一系列生态系统或不同土地利用方式的镶嵌体,在镶嵌体内部存在着一系列的生态过程。

●2、作为大地综合体,景观具有多种含义,包括:A、作为视觉审美的对象,在空间上与人、物分离,景观所指表达了人与自然的关系、人对土地、城市与乡村的态度,也反映了人的理想和欲望;B、作为生物的栖息地,是体验的空间,人在空间中的定位和对场所的认同,使景观与人、物融为一体;C、作为系统,与人、物彻底分离,使景观成为科学客观的解读对象;D、作为符号,是人类历史与理想、人与自然、人与人相互作用的关系在大地上的烙印;景观是一个有机的系统,是一个自然生态系统和人类生态系统相叠加的复合生态系统,是有物质、能量及物种在流动的,是有功能和结构的。

●·景观规划的过程:帮助居住在自然系统中及利用系统中的资源的人们找到一种最适宜的途径(麦克哈格)。

●·景观规划的总体目标是通过土地和自然资源的保护和利用规划,实现可储蓄性的景观或生态系统。

●景观生态规划的三个系统:1、自然景观系统。

2、人造(人文)景观系统3、整体人文生态系统:整体人文生态系统是人文景观系统在特点的自然景观系统的基础上,经过长期的历史过程,经过人们对自然环境的独特理解和认识,形成的对自然景观的独特利用方式以及在利用过程中创造性的改造自然而形成的天人合一、完整有机的自然—人文复合系统。

●景观生态规划的三个理念:1、设计结合自然2、结合地方性的设计3、和谐健康的设计●景观规划设计生态性评价体系P6●在一个景观系统中,至少存在着五个层次上的生态关系:A、景观与外部系统的关系B、景观内部各元素之间的生态关系,即水平生态过程C、景观元素内部的结构与功能的关系,即垂直生态关系D、生态关系存在于生命与环境之间,包括个体或群体之间的竞争与共生关系,生物对环境的适应,个体与群体的进化和演替过程E、生态关系存在于人类与其环境之间的物质、营养及能量的关系;人与人、人与自然的关系必须借助各种学科(如社会学、文化生态学、心理学、行为学)对景观进行研究●景观规划的过程就是帮助居住在自然系统中及利用系统中的资源的人们找到一种最适宜的途径(McHarg)。

![[城郊景观异质性和城市生态建设(方天纵)]什么是景观异质性](https://uimg.taocdn.com/c7fff35576232f60ddccda38376baf1ffc4fe3ca.webp)

[城郊景观异质性和城市生态建设(方天纵)]什么是景观异质性由于现代城市特别是特大城市包括了其周围的郊区,将市区与郊区进行整体规划是城市生态建设的主要内容。

根据景观生态学原理和方法,合理地对城郊景观空间结构进行规划,使廊道、斑块及基质等景观要素的数量及其空间分布合理,使市区内、郊区内及市郊之间的信息流、物质流与能量流循环畅通。

既要使城郊景观符合生态学原理,又具有一定的美学价值。

将自然组分引入城市的规划与建设中,使城市景观具多样性。

这是国内外城市生态建设的目标。

例如,针对北京的生态环境建设,有关专家提出了“21世纪北京绿色生态建设”的要求:“保护好原生性生态系统,大力促进次生生态系统的恢复、重建;让更多的次生林向原生的落叶阔叶林变化;将保护区、风景区及森林公园按世界保护联盟分类,分类系统纳入统一领导的保护网络,按照生态系统理论,北京应建立3个绿色生态圈。

即山地水源涵养生态圈,防风固沙—农林果生产带生态圈,城市调气防污美化生态圈”。

显然,北京的生态建设规划目标要依赖于景观生态学的原理来实施、完成。

依据景观异质性的原理,建立良好有序发展的城郊景观格局,提高多样性维持异质性,促进城市可持续发展是景观生态学理论与城市建设结合的有意义的实践。

本文就此问题做初步探讨。

1 异质性及其尺度性城市是被人类改造较为彻底的景观。

现代城市市区及其近郊区在日益扩大的城市化进程中,已经连为一个整体。

具有合理的景观结构及能流顺畅的城市景观是人类的追求目标。

高度异质性的景观是城郊良好发展的基础。

尺度性就是尺度效应,空间尺度通常是指观察或研究的物体或过程的空间分辨度。

从生态学角度来看,空间尺度指所研究的面积大小。

尺度越大,表示研究面积越大,异质性与尺度是相关的,如一景观单元在小尺度上是异质的,而在大尺度上则变成均质的,正确选择尺度是科学地研究某一景观,得出准确、客观结论的保证。

由于航空、航天、遥感手段的进步,研究尺度增大,但并非任意增大,一般将景观生态的研究范围界定在几公里到几百公里的中尺度区域。

景观生态学 Landscape ecology四、景观的总体结构我们按景观总体结构分为景观多样性与异质性、景观的结构类型和空间格局三个问题。

(一)森林景观的异质性森林景观的异质性主要从景观水平的年龄结构、组成结构和粒级结构三方面来考虑。

A.森林年龄结构:指的是不同林分间的年龄构成状态。

原始林景观的年龄结构有这样的特点:从一个地区和各种林型来说,年龄由小到大,林分分配具有负指数的趋势,即幼龄林分多,年龄越大,林分个数越少;受到采伐经营的林分区,森林的年龄结构决定于轮伐期和在整个轮伐期中采伐时间上的分配。

B.森林类型结构:各个不同气候带有不同的森林类型,在同一气候带内不同地域也有不同森林类型。

这些不同的森林类型可分为两个系列:一是地境系列,即随立地条件而发生的森林类型的多样性;二是时间系列,即随干扰和演替而产生的森林类型多样性。

我国人工林存在三个问题:大面积纯林化、针叶树化、外来树种化,应加以重视。

C.森林的粒级结构:指的是景观要素的构成状态。

森林的粒级结构主要决定于更新单元的构成状态。

所谓更新单元是指一次干扰事件中老林被破坏和新林发生的一个地域单位。

由于干扰程度不同,创造的林冠空隙大小不同。

由火造成的干扰常促成大的空隙,形成粗粒结构。

单株或几株树由于干扰成为风倒木、枯立木,这种形式的干扰常使森林成细粒结构。

除了天然干扰外,不同采伐方式也造成不同的粒级结构。

择伐造成很细尺度的空间异质性。

皆伐造成大孔隙,形成的森林为粗粒的。

(二)景观的结构类型Forman(1991)划分的景观结构类型可分为四大类:1)分散的斑块景观:在这种景观中,以一种生态系统或一种景观要素类型作为优势的本底,而以另一个种或多种类型的斑块分散在其内。

如具有绿洲的荒漠。

关键特征有:A、本底的相对面积。

B、斑块大小。

C、斑块间的距离。

D、斑块的分散性。

分散的斑块景观影响景观的很多特性:如周围地区来的热空气,将湿润的绿洲变得干燥。

2)网状景观:特点是有着走廊优势。

景观总体结构景观异质性首先,景观总体结构的异质性可以提升景观的吸引力。

当一个区域内的景观要素具有多样性时,可以为游客和观赏者提供各种不同的景观体验。

比如,一个公园内既有开阔的草坪,又有郁郁葱葱的花坛和树木,还有湖泊和溪流等水体。

这样的异质性景观可以满足不同人群的需求和喜好,提供更多选择和可能性,吸引更多的人们来到景区。

其次,景观总体结构的异质性有助于增强景观的可持续性。

当一个区域内的景观要素多样性丰富时,可以提供更多的生态功能和生态服务。

例如,不同类型的植被可以提供更多的氧气和净化空气,湖泊和河流可以提供水资源和调节气温,开阔的空地可以用于活动和休闲等。

这些生态功能和服务的多样性可以更好地满足人们对环境的需求,促进生态系统的健康和可持续发展。

此外,景观总体结构的异质性还可以提高景观的适应性和抗干扰能力。

当一个区域内的景观要素具有多样性时,可以更好地适应环境变化和干扰。

例如,植被的多样性可以增强生态系统的稳定性,抵御病虫害和恶劣气候的侵袭。

水体和湿地的多样性可以提供更多的栖息地和资源,增加生物多样性的韧性和可持续性。

这种适应性和抗干扰能力的提高可以保护和维护景区的生态系统,并减轻人类与自然环境之间的冲突和不和谐。

总之,景观总体结构的异质性对于提升景观的吸引力和可持续性具有重要意义。

它可以丰富景区的景观体验,满足不同人群的需求和喜好;增强景区的生态功能和生态服务,促进生态系统的健康和可持续发展;提高景区的适应性和抗干扰能力,保护和维护景区的生态系统。

因此,在规划和设计景观时,应注重景观总体结构的异质性,合理组织和安排各种景观要素,以创造出多样、有吸引力和可持续的景观空间。