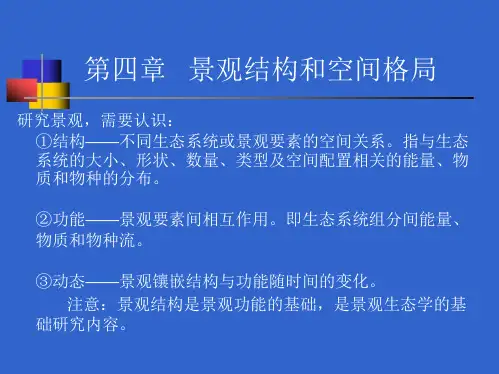

景观结构和空间格局

- 格式:ppt

- 大小:1005.50 KB

- 文档页数:10

景观生态学原理|——景观格局与分析景观的三个特征:1、格局:生态系统的大小、形状、数量、类型及空间配置相关的能量、物质和物种的分布2、功能:景观单元之间的相互作用,生态系统组分间的能量流动、物质循环和物种流3、动态:斑块镶嵌结构与功能随时间的变化3.1 景观发育景观格局的形成,受到生物与非生物两个方面的影响3.2 景观要素景观要素包括景观斑块、廊道、基质,以及附加结构3.2.1 斑块(patch)空间的非连续性以及内部均质性1. 斑块起源主要因素:环境异质性(environmental heterogeneity)自然干扰(natural disturbance)人类活动(human activity)1、环境资源斑块由于环境异质性导致,稳定,与自然干扰无关,由于环境资源的空间异质性和镶嵌规律2、干扰斑块由于基质内的各种局部干扰引起,具有最高的周转率,持续时间最短3、残存斑块是动植物群落受干扰后基质内残留的部分4、引进斑块人们把生物引入某一地区后形成的斑块1)种植斑块2)聚居地2. 斑块面积1、对物质和能量的影响2、对物种的影响1)岛屿,面积效应——生境多样性(habitat diversity)——物种多样性2)陆地,基质异质性高3. 斑块形状斑块的形状和走向对穿越景观扩散的动植物至关重要1、圆形和扁长形斑块,内缘比(interior ratio)2、环状斑块3、半岛4. 斑块镶嵌相似的斑块容易造成扩散不同类型的斑块镶嵌,能够形成对抗干扰的屏障、5. 斑块化(缀块性,patchiness)与斑块动态1、斑块化机制斑块化:斑块的空间格局及其变异,大小、内容、密度、多样性、排列状况、结构、边界特征对比度(contrast):斑块之间以及斑块与基质之间的差异程度空间异质性(spatial heterogeneity):通过斑块化、对比度以及梯度变化所表现出来的空间变异性生物感知(organism-sensed):生物对于斑块化的反应最小斑块化尺度(smallest patchiness scale):粒度(grain)最大斑块化尺度(largest patchiness scale):幅度(extent)斑块化动态:斑块内部变化和斑块间相互作用导致的空间格局及其变异随时间的变化斑块化产生的原因:物理的和生物的,内部和外源的2、斑块化的特点1)可感知2)内部结构,时空等级性,大尺度斑块是小尺度斑块的镶嵌体3)相对均质性4)动态特征5)生物依赖性6)斑块的等级系统(patch hierarchy)7)等级间的相互作用8)斑块敏感性(patch sensitivity)9)斑块等级系统中的核心水平:最能集中体现研究对象或过程特征的等级水平,相应的时空尺度称为核心尺度(focal scale)10)斑块化原因和机制的尺度依赖性3、斑块化的生态与进化效应3.2.2 廊道(corridor)廊道是线性的景观单元,具有通道合阻隔的双重作用1. 廊道的起源干扰廊道、残存廊道、环境资源廊道、种植廊道、再生廊道2. 廊道的结构特征1)曲度:廊道的弯曲程度,影响物质、能量、物质的移动速度2)宽度3)连通性:廊道单位长度上间断点的数量表示4)内环境:较大的边缘生境和较小的内部生境3. 廊道分类1)线状廊道:全部由边缘物种占优势的狭长条带2)带状廊道:较丰富的内部种的内环境的较宽条带3)河流廊道:分布在河流两侧3.2.3 基质(matrix)1. 基质的判定1)相对面积2)连通性3)控制程度4)3个标准结合2. 孔隙度和边界形状孔隙度(porosity):单位面积的斑块数目3.2.4 附加结构(add-on)异常景观特征,在整个景观中只出现一次或几次的景观类型3.3 景观格局特征目的:从无序的斑块镶嵌中,发现潜在的有意义的规律性3.3.1 斑块-廊道-基质模式(patch-corridor-matrix model)3.3.2 景观对比度1. 低对比度结构自然形成的,热带雨林,相邻景观要素彼此相似2. 高对比度结构自然、人工3.3.3 景观粒径(landscape grain)粗粒(coarse grain)和细粒(fine grain)生物体粒径(home range):生物体对其敏感或利用的区域粒径大小取决于整个景观的尺度3.3.4 景观多样性(landscape diversity)由不同类型生态系统构成的景观在格局、功能和动态方面的多样性或变异性,反映景观的复杂性程度1)斑块多样性:数量、大小、形状的多样性2)类型多样性:景观类型的丰富度3)格局多样性:景观类型空间镶嵌的多样性3.3.5 景观异质性(landscape heterogeneity)多样性——斑块性质的多样化异质性——斑块空间镶嵌的复杂性,景观结构空间分布的非均匀性、非随机性1)空间异质性2)时间异质性3)功能异质性梯度分布镶嵌结构3.4 生态交错带与生态网络3.4.1 边缘效应与生态交错带景观单元之间的空间联系:生态交错带、网络结构1. 边缘效应(edge effect)边缘地带由于环境条件不同,可以发现不同的物种组成和丰富度边缘物种:仅仅或主要利用景观边界的物种内部物种:远离景观边界的物种2. 生态交错带(ecotone)描述物种从一个群落到其界限的过渡分布区,由两个不同性质的斑块的交界及各自的边缘带组成生态过渡带(transition zone)景观边界(landscape boundary)1)特征:生态应力带(tension zone)、边缘效应、阻碍物种分布(半透膜)、2)描述:结构:大小、宽度、形状、生物结构、限制因素、内部异质性、密度、分形维数、垂直性、外形或长度、曲合度功能:稳定性、波动、能量、功能差异、通透性、对比度、通道、过滤、屏障、源、汇、栖息地3)尺度效应:某一尺度上可以明辨的交错带在另一尺度上可能模糊不清4)气候变化:更为敏感,迟滞(lag)5)生态交错带与生物多样性:农业生产把异质的自然景观变成大范围同质的人工景观,消灭了自然生态交错带,扩展了人为生态交错带3.4.2 生态网络与景观连通性生态网络(network)将不同的生态系统相互连接起来两类物种:生活在网络包围的景观要素内部的物种,廊道是一种障碍;生活在廊道内、沿着廊道迁移的物种1. 廊道网络由节点(node)和连接廊道构成,分布在基质上形式:分支网络(branching network):树状的等级结构环形网络(circuit network):封闭的环路结构1)廊道网络的结构特征网络交点、网状格局、网眼大小、网络结构的决定因素(历史和文化的)2)廊道网络描述连通性:在一个系统中所有交点被廊道连接起来的程度,指示网络的复杂度,用r指数方法来计算r指数:连接廊道数与最大可能连接廊道数之比r=L/Lmax=L/3(V-2),V为节点数环度:用α指数衡量,表示能流、物流、物种迁移路线的可选择程度。

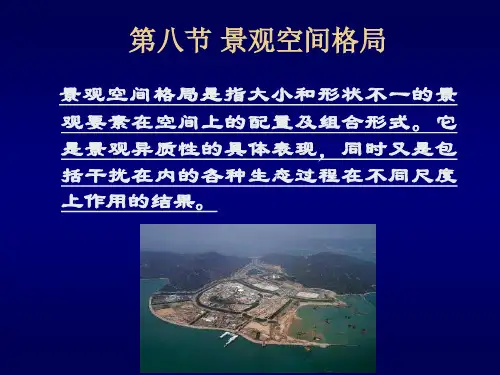

`景观生态学中 景观生态学中,一般将景观中景观要素的类型、分类属性及其数量关 般将景观中景观要素的类型 分类属性及其数量关 系特征称为景观结构。

`景观中景观要素在空间上组合配置关系及其变化规律称为景观空间格 局。

`景观结构模型 景观异质性 景观空间格局``` `1 斑块 1、斑块 斑块是在外观上不同于周围环境的非线性地表区域,具有相对同质性, 是构成景观的基本结构和功能单元。

`景观生态学研究中更注重作为生态系统的有生命的斑块 一般指动植 景观生态学研究中更注重作为生态系统的有生命的斑块, 般指动植 物群落。

` `斑块的起源和类型 --环境资源型斑块:自然环境资源的空间异质性或镶嵌分布而形成的 斑块。

` `--干扰斑块:局部干扰形成的斑块 --残存斑块:大面积干扰后残存下来的局部未受干扰的自然或半自然 斑块。

`--引入斑块:由人类有意或无意将生物引进一个地区而形成的或者完 全由人工建立和维护的斑块。

全由人工建立和维护的斑块` `斑块大小 斑块大小: ---斑块大小的意义:斑块大小与生物多样性、斑块大小与生境适宜 性、斑块大小与边缘效应` ` ` `---斑块大小的测度 斑块形状: ---斑块形状的意义:斑块形状影响生物多样性 斑块形状的意义:斑块形状影响生物多样性 ---斑块形状测度`` `斑块的尺度性和相对性:---采用不同的尺度研究景观时,斑块的划分结果可能不同 ---斑块的相对性`` ` ` ` ` ` `斑块的其他生态特征---斑块的可感知性 斑块的可感知性 ---斑块的内部结构 ---斑块的相对均质性 斑块的相对均质性 ---斑块的动态性 ---斑块的尺度性和生物依赖性 斑块的尺度性和生物依赖性 ---斑块等级系统 ---核心等级水平与斑块敏感性 核心等级水平与斑块敏感性` `2 廊道 2、廊道 廊道是不同于两侧本底的狭长地带,可以看作是一个线状或带状斑块。

`廊道的起源:廊道的产生机理与斑块相同,与斑块的起源和成因相类 似。

景观生态学复习资料09年4月一、名词解释景观:是由一个不同生态系统组成的镶嵌体。

景观生态学:是1939年德国生态学家特罗尔提出的,是地理学和生态学交叉的产物,是研究景观的结构功能和变化及景观的规划管理的学科。

景观结构:在景观生态学中一般将景观中景观要素的类型、分类属性及其数量关系特征称为景观结构。

景观功能:指的是不同景观要素之间的能流、物质流和物种流。

景观动态:景观的结构和功能随时间而发生的变化。

尺度:是对研究对象在空间上或试剑石的测度。

幅度:指生态系统可被改变并能迅速恢复原来状态的程度。

粒度:指组成景观镶嵌体的景观要素斑块的平均大小极其分异程度。

等级结构(等级系统):自然界是一个具有多水平分层等级结构的有序整体,在这个有序整体中,每一个层次或水平上的系统都是由低一级层次或水平上的系统组成,并产生新的整体属性。

内部种:一些需要稳定而相对单一环境资源条件的内部物种。

外部种(边缘种):一些需要多种环境资源条件或适应多变环境的物种,主要分布在边际带。

斑块:在外貌上与周围地区有所不同的一块非线性地表区域。

廊道:与本底有所区别的一条带状土地。

本底:范围广,连接度最高并且在景观功能上起着优势作用的景观要素类型。

斑块的形状系数:是实现斑块周长与相同面积圆形斑块周长之比的面积加权平均值。

景观破碎化:是景观变化的一种重要表现形式,更多的用来描述自然植被景观的变化和作为大型生物生境景观的变化。

景观的孔隙度(孔性):指单位面积本底中的斑块数目。

斑块密度:指单位面积本底中的斑块数目。

廊道密度:廊道在本底中的数量。

景观多样性:指生物圈内栖息地、生物群落和生态学过程的多样性。

景观空间格局:景观要素在景观空间内的配置和组合形式,是景观结构与景观生态过程相互作用的结果。

景观异质性:由景观的多样性和景观要素的空间相互关系共同决定的景观要素属性的变异程度。

景观空间异质性:是由景观要素类型的数量和比例、形状、空间分布及景观要素之间的空间邻接关系所决定的空间不均匀性。

景观生态学 Landscape ecology四、景观的总体结构我们按景观总体结构分为景观多样性与异质性、景观的结构类型和空间格局三个问题。

(一)森林景观的异质性森林景观的异质性主要从景观水平的年龄结构、组成结构和粒级结构三方面来考虑。

A.森林年龄结构:指的是不同林分间的年龄构成状态。

原始林景观的年龄结构有这样的特点:从一个地区和各种林型来说,年龄由小到大,林分分配具有负指数的趋势,即幼龄林分多,年龄越大,林分个数越少;受到采伐经营的林分区,森林的年龄结构决定于轮伐期和在整个轮伐期中采伐时间上的分配。

B.森林类型结构:各个不同气候带有不同的森林类型,在同一气候带内不同地域也有不同森林类型。

这些不同的森林类型可分为两个系列:一是地境系列,即随立地条件而发生的森林类型的多样性;二是时间系列,即随干扰和演替而产生的森林类型多样性。

我国人工林存在三个问题:大面积纯林化、针叶树化、外来树种化,应加以重视。

C.森林的粒级结构:指的是景观要素的构成状态。

森林的粒级结构主要决定于更新单元的构成状态。

所谓更新单元是指一次干扰事件中老林被破坏和新林发生的一个地域单位。

由于干扰程度不同,创造的林冠空隙大小不同。

由火造成的干扰常促成大的空隙,形成粗粒结构。

单株或几株树由于干扰成为风倒木、枯立木,这种形式的干扰常使森林成细粒结构。

除了天然干扰外,不同采伐方式也造成不同的粒级结构。

择伐造成很细尺度的空间异质性。

皆伐造成大孔隙,形成的森林为粗粒的。

(二)景观的结构类型Forman(1991)划分的景观结构类型可分为四大类:1)分散的斑块景观:在这种景观中,以一种生态系统或一种景观要素类型作为优势的本底,而以另一个种或多种类型的斑块分散在其内。

如具有绿洲的荒漠。

关键特征有:A、本底的相对面积。

B、斑块大小。

C、斑块间的距离。

D、斑块的分散性。

分散的斑块景观影响景观的很多特性:如周围地区来的热空气,将湿润的绿洲变得干燥。

2)网状景观:特点是有着走廊优势。

景观生态学重点第一章1、景观生态学的主体来源是什么?主体来源于地理学的景观学和生物学的生态学。

2、什么是景观?景观具有哪些基本的特征?景观:由一组以类似方式重复出现的,相互作用的生态系统所组成的异质性陆地区域。

基本特征:(1)是一个生态学系统:由不同的生态系统镶嵌组成的,不同生态系统之间通过物质交换、能量流动和物种交换途径而相互作用和影响,进而形成一个整体。

(2)具有一定自然和文化特征的地域空间实体:景观是在人类和自然共同作用下形成的,不仅具有特定的气候和地貌特征,而且与特定地域文化特征(人类的各种干扰活动、文化习俗等)相对应。

(3)是异质生态系统的镶嵌体:是由异质性生态系统镶嵌而成的。

(4)是人类活动和生存的基本空间:人类和动物均需要2种以上景观要素才能生存与发展。

即人类需要在多种生态系统内部才能完成各种活动。

(5)具有经济、生态、文化等多重价值:不仅具有生物生产力和资源开发利用价值,而且具有美学(观赏、文艺创作)价值和为教育、科研、性情熏陶等提供场所的价值。

3、什么是景观结构、景观功能、景观变化?景观中不同生态系统之间通过什么途径发生相互作用?景观结构:研究景观的组成与空间格局特征。

如各生态系统或景观要素的大小、形状、数量、类型、空间构型等特征,能量、物质和物种在景观中的分布状况。

景观功能:研究景观要素(生态系统)间的相互作用过程与机制。

即能量、物质和生物有机体在景观中不同生态系统之间的流动过程及其与景观结构、干扰等之间的关系。

景观动态:研究景观结构和功能随时间的变化及其机理。

具体地讲,景观的组成成分、形状和空间排列方式,能量、物质、生物有机体在不同生态系统之间的分布状况的变化,由此导致能量、物质、生物有机体在不同生态系统之间的流动过程的变化。

不同生态系统之间通过物质交换、能量流动和物种交换途径而相互作用和影响,进而形成一个整体。

4、什么是景观要素?它与景观有何区别与联系?景观是由若干不同生态系统组成的聚合体,因此:(1)景观要素:组成景观的生态系统,也称为景观成分。

景观与景观生态学1,景观:是指由一组以类似方式重复出现的,相互作用的生态系统所组成的异质性地域。

2,景观的基本特征:①景观是由异质性的土地单元组的镶嵌体,即生态系统的聚合;②景观由相互作用和相互影响的生态系统组成;③景观是处于生态系统之上、区域之下的中等尺度的空间实体;④景观具有一定自然和文化特征,兼具经济、生态和文化多重价值。

3,景观要素:指组成景观最基本的、相对均质的土地生态要素或单元。

分:斑块、廊道和基质。

①斑块:是外貌和属性与周围景观要素有明显区别、且空间上可分辨的线性景观要素。

②廊道:是景观中不同于两侧基质的狭长地带。

③基质:是景观中面积最大、连接度最高、对景观结构、功能和动态变化特征起主要作用的景观结构成分。

4,景观生态学研究的内容:景观的结构、功能和景观变化;景观生态规划与设计;景观生态保护与管理;景观生态监测和预警。

景观生态学的特点:强调空间的异质性;注重尺度在研究景观格局和过程中的作用;整体性和系统性;综合性和宏观性;人类主导性。

斑块的特征:大小(面积)、形状、数量、空间关系。

边缘效应:在景观要素边缘地带,由于环境的不同,可以发现不同的物种组成和丰富度。

景观结构:指景观组成单元的类型、数量构成、多样性、空间关系及其影响机制。

干扰斑块:由基质或者先前的斑块中局部性干扰造成的小面积的斑块。

残存斑块:由于基质受到广泛干扰后残留下来的部分未受干扰的小面积区域。

短生斑块:是指由于环境条件短暂波动或植物活动引起的、持续时间很短的斑块。

1、斑块的起源及类型划分。

答:斑块的起源涉及干扰、环境异质性和人类活动。

根据起源,至少现存四种类型的斑块:环境资源斑块、干扰斑块、残存斑块、引入斑块。

2、根据物种对边缘的反应可将物种分为内部种和边缘种。

3、影响斑块起源的主要因素:环境异质性(环境资源斑块)、自然干扰(干扰斑块、残存斑块)、人类活动(引入斑块)。

4、干扰斑块与残存斑块的异同点:相同点:1、都是自然或人工干扰的产物。