景观结构

- 格式:ppt

- 大小:3.78 MB

- 文档页数:52

景观结构及其对生态系统功能的影响生态系统的健康和稳定是维持人类生存和发展的基石,而景观作为生态系统的重要组成部分,其结构对生态系统功能的影响至关重要。

景观结构的研究有助于理解景观对生态系统的影响,为合理规划和管理景观提供科学依据。

景观结构是指景观空间的构成,通常包括景观元素的类型、数量、分布、形状和大小等方面。

在生态学中,景观结构则更强调景观空间的连通性、分异度、多样性和稳定性等特征。

这些特征与生态系统功能密切相关,因为它们决定着生态系统物质和能量的流动、生物多样性的维持和景观服务的供给等方面。

首先,景观结构的连通性对生态系统功能具有重要影响。

景观元素之间的连接方式和程度决定了生物在景观中的移动和交流。

如果景观中的生境被打断,某些物种就无法在不同的生境之间移动,导致物种分布受限、群落结构扭曲,进而影响生态系统的稳定性和生物多样性。

因此,保持良好的景观连通性可以提高物种迁移和基因交流,促进生物多样性的维持。

其次,景观结构的分异度和多样性也对生态系统功能有很大的影响。

景观中的分异度指的是景观元素在空间上的分布不均匀程度。

当景观中具有较高的分异度时,不同类型的生境可以密集分布在一起,以形成更为复杂的景观空间,从而为生物提供多样的生境条件和资源选择,促进了物种的多样性和生态系统的稳定性。

而景观中的多样性则包括景观元素本身的多样性和它们之间的组合多样性等。

在景观元素的多样性方面,较高的多样性通常可以支持更高的生物多样性,因为不同的生境可以容纳更多不同类型的物种。

在组合多样性方面,不同种类的景观元素组成可以影响到生态系统中的物质和能量流动,如不同类型的植被可以提供不同的土壤保护和水资源利用等几方面服务。

最后,景观结构的稳定性对于生态系统的长期健康和可持续发展也至关重要。

景观中的波动和扰动总是不可避免,如气候变化、自然灾害或人类活动等。

景观稳定性强的生态系统更能在面对这些扰动时进行自我调节和恢复,如通过多样化生物群落结构、改善生境质量或增强物种交流等方式,以维持生态系统的稳定和弹性。

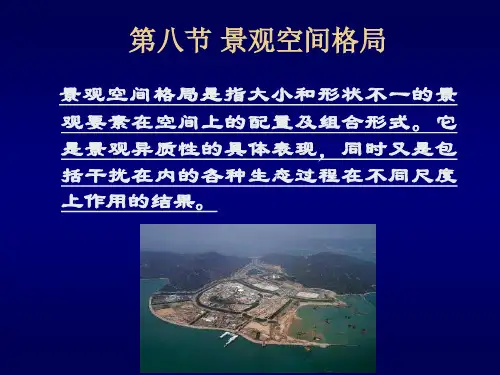

景观空间结构的基本模式一、引言景观空间结构是指园林景观中各种空间形式的组织方式和相互关系,是园林设计中至关重要的一环。

本文将从基本模式、元素构成、设计原则等方面进行探讨。

二、基本模式1. 点线面结构点线面结构是园林景观中最基本的空间结构形式。

点指单个景观元素,如树、花坛;线指游走于各个点之间的路径,如小路、长廊;面指由多个点和线组成的整体空间形态,如花园、广场等。

2. 中心轴对称结构中心轴对称结构是以一个中心轴为对称轴,左右两侧呈镜像对称分布的一种空间结构。

这种结构常用于宫廷式园林和公园大道等场所。

3. 均衡分布结构均衡分布结构是在整个园林空间内均匀地分布各种景观元素,使其达到平衡和谐的效果。

这种结构常用于自然风光优美的地方。

4. 游走追随结构游走追随结构是以游人行进路径为主线,将各种景观元素沿途分布,使游人在游览过程中能够感受到不同的景致。

这种结构常用于公园、庭院等场所。

三、元素构成1. 点元素点元素是指园林景观中单个的景观元素,如树、花坛、雕塑等。

它们可以单独存在,也可以组合成线和面。

2. 线元素线元素是指连接各个点元素的路径或界限,如小路、长廊等。

它们可以引导游人行进,也可以分隔不同的空间区域。

3. 面元素面元素是指由多个点和线组成的整体空间形态,如花园、广场等。

它们是园林空间中最重要的组成部分,也是游人活动和休息的主要场所。

四、设计原则1. 统一性原则统一性原则是指在整个园林空间中保持一致性和协调性。

设计师应该在选取材料、色彩搭配等方面保持一致性。

2. 对比性原则对比性原则是指通过对比不同的景观元素来产生丰富多彩的视觉效果。

例如,在一个绿树成荫的花园中,加入一些色彩鲜艳的花坛,可以产生强烈的对比效果。

3. 运动性原则运动性原则是指通过布局和设计来引导游人行进,并使游人在行进过程中感受到不同的空间变化。

例如,在一个公园中设置多个景点和休息区域,可以引导游人在其中穿梭,增加游览乐趣。

4. 适应性原则适应性原则是指在设计时考虑到场地自然环境、文化背景等因素,并将其融入到设计中。

景观结构和功能原理景观结构和功能原理是指景观设计师在规划和设计景观时考虑到环境的物理和生态特征,以及人文和社会特征等的因素,将这些要素适当的组合,形成一个有机的结构,在景观空间中实现一系列的功能。

景观结构和功能原理在现代景观设计中占据着非常重要的地位。

一、景观结构原理景观设计师在设计中需要考虑到生态和环境因素,将自然的元素,例如水体、植被、地形、土壤和动物等以及人文要素如人类文化、历史,和社会特征等组合成为整体设计。

景观结构原理主要包括以下几个方面:1.分析和理解场地特征首先要全面而深入地了解庭院、公园和广场等场地的地形、地貌、土壤类型和水文情况,以及当地植被、气候和光照等环境要素。

同时要考虑当地的文化背景和社会特征,以及探索解决方案。

2.定位功能根据场地特征和社会环境,确定功能需求,包括娱乐、观赏、运动、交流、休息、耕种等等。

在景观设计中实现这些需求应当合理分配。

3.设计元素组合根据场地的管理要求、功能要求以及使用者的需求来确定景观元素的组合方式,包括水体、花园、景观亭、自行车道、人行道、树木、草地、景观石等等。

4.利用地形特征充分利用场地的地形特征,例如起伏、平缓、斜坡等特点改善景观,并使之与周边环境相融合形成一个整体。

二、景观功能原理景观设计与人的生活息息相关。

因此,景观设计师需要设计出能够满足公众需求的景观场所。

景观功能原理主要包括以下几个方面:1.满足社会文化需求景观设计师应该合理利用当地的文化背景和社会特征设计出符合社会文化需求的景观,使之成为社交、节庆以及其他特定活动的场所。

2.体现环保理念景观设计师应该在设计中加入环保理念,选择环保材料和方式,使景观场所达到生态保护和环境可持续的目标。

3.提高空间品质景观设计师应该通过景观设计提高空间品质,提供一个美丽、舒适、安静、清新、健康的空间,同时也要考虑目标用户的年龄、文化水平等,以满足不同人群的需求,使人们能够在里面享受自然、放松身心。

绿地景观结构分析规划方案摘要绿地景观结构是城市生态系统的重要组成部分,具有提供生态服务、改善城市环境、促进社会互动等多重功能。

本文通过分析绿地景观结构的现状和问题,提出了相应的规划方案,旨在优化城市绿地景观结构,提升城市功能和居民生活质量。

现状分析1. 绿地分布不均衡:部分区域绿地稀缺,且绿地之间缺乏连接,导致城市绿地分布不均衡。

2. 绿地类型单一:大部分绿地仅为草坪或树木,缺乏多样化的景观类型,无法满足不同人群的需求。

3. 绿地规模较小:部分绿地面积较小,无法为居民提供足够的休闲和活动空间。

目标设定1. 改善绿地分布:通过增加绿地的数量和合理布局,使得绿地分布更加均衡,并提供绿道等连接绿地的路径。

2. 多样化景观类型:引入水景、花坛、雕塑等多样化的景观元素,创造多样化的绿地景观,满足不同人群的需求。

3. 提升绿地规模:扩大现有绿地的面积,增加新的大型绿地,为居民提供更多的休闲和活动空间。

规划方案增加绿地数量通过以下措施来增加绿地数量:1. 利用闲置土地进行绿地建设:对于城市中的闲置土地,可以将其改造为绿地,增加城市的绿化面积。

2. 屋顶绿化:在建筑的屋顶设置绿化系统,将原本的空地转化为绿地,增加城市的绿化率。

3. 河岸绿化:利用城市的河岸带进行绿化建设,增加绿地的面积,并改善河流周边的生态环境。

调整绿地布局通过以下措施来调整绿地布局:1. 统筹规划绿地布局:在城市规划中充分考虑绿地的布局,并根据人口密度和生态条件合理分布绿地,使其能够服务更多的居民。

2. 建立绿地连接系统:建设绿道和人行步道,将各个绿地相连起来,提供居民的步行和骑行通道,使绿地更具连贯性和可达性。

引入多样化景观元素通过以下措施来引入多样化的景观元素:1. 引入水景:在部分绿地中增设喷泉、湖泊等水景元素,增加绿地的观赏性和舒适度。

2. 增加花坛:在绿地中设置花坛,引入各种花卉植物,使绿地更加丰富多彩。

3. 设置雕塑:在绿地中设置艺术雕塑,提升绿地的文化氛围和艺术价值。

景观结构名词解释

景观结构是指景观要素在空间上的配置格局,包括景观元素的类型、数量、空间分布、配置方式等方面。

景观结构对景观的生态功能、美学价值和社会文化意义有重要影响,是景观设计的重要考虑因素之一。

在景观结构设计中,通常需要考虑以下几个方面:

1. 空间配置:确定各景观元素的位置和分布,以及它们之间的相互关系。

2. 元素类型:选择合适的景观元素,如植被、地形、水体、建筑物等,以及它们的组合方式。

3. 元素数量:确定各景观元素的数量和比例,以及它们在不同空间范围内的分布。

4. 连接性:保证各景观元素之间的联系和流通,使它们能够相互作用和影响。

5. 视觉秩序:建立视觉上的秩序和美感,使景观结构能够吸引人的注意力,并产生舒适感和美感。

景观结构设计需要综合考虑生态、美学、社会文化等多个方面的因素,以创造一个和谐、可持续、有意义的景观环境。

各结构类型在景观构筑物中的应用

在景观构筑物中,常用的结构类型有:

1.框架结构:由立柱、横梁、斜撑等构件组成,适用于中小

规模的建筑物。

2.钢结构:由钢梁、钢柱、钢板等构件组成,适用于大跨度、

超高层的建筑物。

3.圆锥构架:由圆锥形构件组成,适用于覆盖较大面积的构

筑物,如体育场、展览馆等。

4.空间网架:由空间框架、轴线桁架等构件组成,适用于大

型的悬索桥、机场航站楼等。

5.光伏结构:由太阳能电池板、支架等构件组成,适用于太

阳能电站、太阳能遮阳结构等。

6.绿廊结构:由花岗岩、玻璃、铝合金等材料制成,适用于

城市绿化隔离带、景观廊桥等。

7.厂房结构:由钢架、钢筋混凝土楼板、钢筋混凝土墙体等

构件组成,适用于工业厂房、仓库等。

8.木结构:由木板、木梁、木柱等构件组成,适用于住宅、

别墅等住宅建筑。

9.塑料结构:由塑料板、塑料柱、塑料梁等构件组成,适用

于温室、遮阳结构等。

10.玻璃结构:由玻璃幕墙、玻璃楼梯、玻璃走廊等构件组成,

适用于高端写字楼、商场等。

这些结构类型都可以在景观构筑物中使用,具体应用取决于构筑物的规模、用途、所在地区的气候等因素。

景观生态学斑块名词解释景观生态学是一门系统研究地理空间及其在时间尺度上的变化的科学。

它可以用来解释地球景观的形成,分析位于不同生态环境中的社会群体及其生态系统的影响,以及为社会制定更有效的环境治理政策提供依据。

景观生态学名词解释将一组概念用来描述景观结构、功能和过程。

下面将对一些常见景观生态学名词进行解释。

一、生态位(Ecological Niche)生态位是指一个物种在物种群落中所占据的生态空间,在这个空间中,物种能够找到适宜的环境条件,如食物、温度、空气等,以及物种之间的竞争关系。

二、景观结构(Landscape Structure)景观结构是指特定地区的地貌特征,包括地形、地势、植被、水源等,它决定了该地区资源的分布及其生态系统的结构。

三、景观复原(Landscape Restoration)景观复原是一种在某一景观范围内,利用植被恢复被破坏的景观结构的一种技术手段,从而改善各种生态服务功能,促进环境质量的改善。

四、生态补偿(Ecological Compensation)生态补偿是指当相关受体发生在一系列环境质量改变时,如果影响其生态系统的人口活动或原住土著民族活动无法避免,则由其承担部分责任,通过金钱或其他服务方式补偿影响到的社会群体和环境。

五、斑块模式(Patch Dynamics)斑块模式是指景观的成分之间的动态变化,斑块是指景观中的一小块地,它们存在于景观空间中,在某一特定状态下存在一定的时间,在特定的空间环境中,这些斑块可以单独存在,也可以彼此结合,影响景观的空间组成及物种的演变发展。

六、斑块迁移(Patch Migration)斑块迁移是指景观的斑块受外界环境的影响而有所改变,如坡度、光照、植被等,斑块可以按照一定的规律迅速迁移。

七、斑块重塑(Patch Reshaping)斑块重塑是指斑块在不断变化的环境中,经历了重要的地质、物理和生物过程,斑块形态及边界出现了变化,而斑块的重塑可以对景观空间结构及服务功能产生重要的影响。