京杭运河济宁段的流向、起止点和里程 作者:张荣仁

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:3

济宁运河访古桥早就听说,山东的济宁位于“南控江淮、北接京畿”的中心要地,是京杭大运河鲁运河段的关键区段,元明清三代都把这段河道作为重点,当时京杭大运河的最高管理机构也常驻济宁。

到清末以后,运河改道,绕过了济宁城区,加上水运逐渐削弱,济宁运河枢纽的地位也就风光不再。

但在济宁市区,仍保留着运河故道,使得济宁依然保持了“水城”的风貌。

就在秋高气爽的中秋,我去了济宁。

京杭大运河鲁运河济宁河段位于山东省西南侧的济宁是个古城,东汉时叫任城,元代设济宁府。

1946年,解放军晋冀鲁豫军区第七纵队解放军进驻后,设立济宁市。

济宁原本是个不起眼的小城市,得益于京杭大运河的贯通,在明清时期就发展成为闻名全国的繁华城市。

京杭大运河济宁段北起黄河南岸的梁山县,南至微山湖,长约150余公里。

这段运河开凿于元代至元十七年(1280年),八年后(1291年)竣工,历时三年。

从地形地貌上看,济宁是京杭大运河全线海拔最高点,俗称“水脊”,所以这段运河也因此而时常断流,严重地影响了大运河的南北漕运。

为了解决这一问题,明代初年,在一位汶上县叫白英的老人的建议下,在济宁修建了“借汶(河)济运(河)”的南旺分水工程,就是在济宁南旺的戴村建一座水坝,把汶河水引入大运河。

同时,在南旺的南湖畔也设一座水闸,使南旺湖成为京杭大运河的一座“水柜”,遇到因天旱之年运河水量减少水位降低时,就开闸引南湖水流入大运河,借以提高水位,确保运河通航。

这样一来,就使京杭大运河里的水得以南北分流,形成了“三分朝天子,七分下江南”(就是以水闸为界,三成的运河水向北流,七成的河水向南流)的分水奇观,解决了大运河水源不足的难题。

这座南旺分水工程,设计巧妙,功能显著,甚至可以与四川的都江堰分水工程相提并论。

也有专家认为:京杭大运河与万里长城、埃及金字塔、印度佛加大佛塔并称为世界最宏伟的四大古代工程。

而万里长城、金字塔、佛加大佛塔随着现代文明的推进,早已成为历史陈迹,唯独京杭大运河,至今还在继续发挥着巨大的作用。

京杭大运河的地形特征及各段水流流向京杭运河地处我国黄、淮、海冲积平原东部边缘地带及长江三角洲的里下河地区、太湖流域两大碟形洼地之内。

沿运地势具有三起三伏的特点,起伏之差一般在20~40m之间。

北京至天津段,距离虽短,却高差悬殊,本段系京杭运河的第一降落段。

通惠河河底平均高度约30m,(该高度指高出废黄零点高度),通县河底高约20m,天津市海河河底高度则为-3m,北京至天津段河床高差可达33余米。

天津往南地面逐渐隆起,到黄河现道止,为第一隆起段。

临清河底高25m,从天津到临清,河床高度相差28m。

大运河穿过黄河现道之处,是京杭运河最高地点,可视为京杭运河在黄淮之间的分水岭,穿黄处河底高38m。

从天津市至穿黄处,京杭运河河床高度相差41m。

运河过黄河到南旺以南,地面高度又逐渐降落,直到长江为止,为京杭运河第二降落段。

济宁河底高31m,淮阴河底高4m,在穿过长江处,河底高度为-15m。

长江以南,运河河床又逐渐隆起,到丹阳北部为最高点,这是第二隆起段,是江南运河的分水岭。

丹北分水岭海拔高程30~40m,相对高程仅20m左右,河底高程约8m左右,至无锡崇德河底高程下降为-7m,这是第三降落段。

从崇德到杭州,河床又略见隆起,但河底高程均在-1~ -5m之间,这是第三隆起段。

由于京杭运河各段地面高度不同,因此各段航道水流的方向也不相同。

综上所述,可概括如表所示。

当大运河全线通航时,从北京到通洲、临清到淮阴、镇江到常州三段,利用河闸通航,维持比较困难,其余各段则属普通河流性质。

┏北京┃↓京津段╋通州┃↓┗天津←─海河┏↑津黄段╋临清←─卫河┃↑┗东阿←─黄河┏↑黄淮段╋南旺┃↓┗淮阴←─淮河┏↓淮江段┻瓜州\←长江┏镇江/┃↑┃丹阳┃↓镇杭段╋苏州┃↓┃崇德┃↑┗杭州←─钱塘江。

大运河的中心和起止点分别是哪里中国的大运河一直是炎黄子孙所珍视的文化遗产。

大运河对后世的影响也是巨大的。

接下来就和小编一起来了解一下关于大运河的中心和起止点,欢迎阅读!大运河的中心和起止点分别隋代大运河,北到涿郡,今北京一带,南达余杭,今浙江杭州,中心为洛阳。

隋朝大运河(605年隋开凿,610年完毕) 南北分别为辉县和涿郡.作用:大运河通航以后,不仅成为南北政治、经济、文化联系的纽带,也成为沟通亚洲内陆“丝绸之路”和海上“丝绸之路”的枢纽.运河的通航还促进了沿岸地区城镇和工商业发展,它还宛如一条彩带,沿岸城镇犹如彩带上镶嵌的一颗颗明珠.此后,历代王朝对运河不断疏浚和改造,使它持续发挥着贯通南北动脉的作用.开凿大运河的原因和条件大运河是由三个运河组成的,他们分别是京杭大运河、隋唐大运河、浙东大运河,那么开凿大运河的原因和条件分别是什么呢?根据资料所记载,京杭大运河之所以被开凿是因为在春秋战国时期,当时的吴王夫差为称霸中原,已经连续击败了好几个国家,只剩下当时的齐国还没有攻打,夫差怎么能允许他阻挡自己前进的脚步,所以他就利用当时有利的地理位置,从而开凿了京杭大运河以此来达到他运送军队北伐齐国的目的。

隋唐大运河被开凿的原因有三点:第一点:隋炀帝想利用大运河坐船到江南巡游;第二点:加强南北的交通运输,更好的巩固中央政权的统治地位;第三点:抑制江南经济的发展,提高其他地区的经济发展;第三点:促进各地区文化交流和融合。

隋唐大运河能得以开凿成功的条件是:1、南朝以来,江南的经济发展迅速,可是隋朝的政治中心却在北方,所以开通运河是大势所趋的。

2、前人留下的丰厚的财富。

3、隋朝统一,政治逐渐的稳定起来。

因此隋唐大运河在这些原因和条件下被开凿是必然的趋势。

浙东大运河被开凿的原因和条件较之前两个要简单的多,它之所以被开凿是因为它的地理条件比较优越,有很多的方便之处,而且开凿也比较容易。

开凿大运河的原因和条件在不同时期是不同的,但是无论是是怎样的原因和条件,对于现今的世界来说,他们的开凿都是宝贵的文化遗产。

京杭大运河是从哪里到哪里京杭大运河是我国古代伟大的水利工程,全长1794公里,是我国最长的人工河。

京杭大运河是从哪里到哪里呢?接下来就和小编一起来了解一下关于京杭大运河的起点和终点,欢迎阅读!京杭大运河的起点和终点京杭大运河举世闻名的京杭大运河,是世界上开凿最早、最长的一条人工河道,是苏伊士运河的16倍,巴拿马运河的33倍. 大运河北起北京,南达杭州,流经北京、河北、天津、山东、江苏、浙江六个省市,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长1794公里.。

京杭大运河建于两千多年前的春秋时期,距今已有2500年的历史,而秦始皇在嘉兴境内开凿的一条重要河道,也奠定了以后的江南运河走向.据《越绝书》记载,秦始皇从嘉兴“治陵水道,到钱塘越地,通浙江”.大约2500年前,吴王夫差挖邗沟,开通了连接长江和淮河的运河。

北起北京,南至杭州,京杭大运河全长1794千米,是世界上最长的一条人工运河,是苏伊士运河的16倍,巴拿马运河的33倍,纵贯南北,是我国重要的一条南北水上干线。

经过北京、天津、河北、山东、江苏、浙江六省市,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系。

不仅便利了南北大量物资的运输交换,也有助于我国的政治、经济和文化的发展。

由于年久失修,目前,京杭运河的通航里程为1442千米,其中全年通航里程为877千米,主要分布在黄河以南的山东、江苏和浙江三省。

京杭大运河的流域京杭运河自北而南流经京、津2市和冀、鲁、苏、浙4省,贯通中国五大水系──海河、黄河、淮河、长江、钱塘江和一系列湖泊;从华北平原直达长江三角洲,地形平坦,河湖交织,沃野千里,自古是中国主要粮、棉、油、蚕桑、麻产区。

人口稠密,农业集约化程度高,生产潜力大。

迨至近代,京津、津浦、沪宁和沪杭铁路及公路网相继修建,与运河息息相通;沿线各地工业先后兴起,城镇密集,是中国经济精华荟萃之地。

京杭大运河沿线是中国最富庶的农业区之一,工业发达。

在兖州、济宁、滕州、丰县、沛县、徐州、邳州及两淮等有大中型煤矿,连接上海、南京、徐州、镇江、常州、无锡、苏州、扬州、杭州等工业城市。

大运河考察记之济宁(上)作者:石永民来源:《杭州·生活品质版》 2012年第8期济宁位于鲁西南平原,辖区内有中国江北最大的淡水湖微山湖。

横跨运河两岸的济宁市区老运河是会通河文化遗存,城内洸河是原济州运河。

元二十九年(1292 年),京杭大运河全线贯通。

当时,位于大运河中段的济宁,“南通江淮,北达京畿”,“闭则锁錀,启则为通关”。

地理位置极为重要。

到明代中叶,济宁城市规模不断扩大,州城内外帆影无际,街巷通衢,行人接踵,“凡贸易于两淮于三吴者,连樯大舶,必驻济宁”。

为加强漕运管理,明景泰二年(1451 年)明政府在此设漕运总督,与总兵官同理漕政,领运军十二万余人,运船一万余艘,专职漕粮运输。

明成化七年(1471 年)朝廷设河道总督,驻济宁。

清代,又在济宁设置全国最高水利机关——总督河院署。

署衙坐落在今济宁院门口街,占地5公顷,建筑面积达1. 6万平方米,为朝廷在六大部外特设的一个部院级的专门治运司运机构,其充任者多为一品或从一品大员,负责综理黄河、运河两河事务,山东、河南、南北直隶巡抚皆受节制。

值得一提的是明清期间,在济宁的河漕督抚中亦名人辈出,传有佳话。

明嘉靖七年闰十月初一(1528 年11 月12 日),时任江南运粮把总的戚景通56 岁得子,其子就是明代抗倭名将戚继光。

林则徐曾在道光十一年(1831年)年底至次年五月在济宁任河道总督,任内巡视堤坝,笃行不苟,口碑甚佳。

清代乾隆年间,济宁运河两岸商贾云集,百业兴盛,烟草、棉花成为商业外贸的大宗,市场繁荣,年营业额高达白银亿元以上,有“江北小苏州”之称。

清末,运河停漕,济宁随运河而衰落。

位于济宁的南旺分水龙王庙和东平戴村坝是一组融汇多种运河文化内涵的古代水利建筑群体。

“南旺分水”枢纽工程是整个大运河上最具科技含量的工程,被称为是京杭大运河“心脏”。

戴村坝——南旺闸科学地解决了京杭大运河引汶、分流、蓄水等重大复杂的技术和实践问题,使会通河在以后的数百年间,再未遇到过水源不足或浅涩难行的困境。

京杭运河济宁段的流向、起止点和里程张荣仁(一)、“古运河过境段北自梁山县黄河右岸十里堡,经戴庙、大安山、袁口、南旺、长沟、安居、济宁、鲁桥、夏镇,南至微山县韩庄镇,全长229.65公里。

分南北两段,北段(梁山至济宁)于元代至元十年(1283年)开挖,原称济州河;南段(济宁至韩庄)为古泗水中游故道,元至元十六年(1289年)开挖会通河(须城至临清),南与济州河相接,京杭运河全线贯通,济宁以南的古泗水被运河占用,至此境内南北两段河流始称京杭运河”。

这是2002年出版的《济宁市志》中对今济宁政区内古运河段较为详细的记述;但载文中有多处错误和值得商榷的地方。

第一、载文没有把“老运河过境段”的年代写清楚,因为元明清三代老运河在今济宁境内的流向和起、止点是不同的。

第二、从载文中前半段的“南至微山县韩庄镇”看,“老运河过境”是指明万历三十二年(1604年)山东古运河第三次改道东移后的老运河段;从文中后半段的“至元十六年(1289年)开挖会通河(须城至临清)南与济州河相接,京杭运河全线贯通,济宁以南的古泗水被运河占用,至此境内南北两段河流始称京杭运河”看,是指元代的老运河,而元代老运河是经南阳、谷亭东南至湖陵城,不是经夏镇至韩庄。

这种时间年限不清,朝代倒置的写法,会给读者和后人造成混乱和误导的。

第三、“元代至元十年”和“至元十六年”应改为至元二十年和至元二十六年。

第四、“老运河过境段北自梁山县黄河右岸十里堡,经戴庙、大安山、袁口......南至微山县韩庄镇,全长229.65公里”的记述,实为有误。

一是,十里堡不在黄河右岸。

左与右相对,为方位名。

在地理上,我国以东为“左”,以西为“右”。

如山东称“山左”,山西称“山右”;江东为“江左”,江西为“江右”。

《明史·河渠志》中也载“永乐九年......开新河自汶上袁家口左徙50里至寿张之沙湾以接旧河”。

因此,十里堡不可能在黄河右岸,而应位于黄河左岸。

二是,十里堡、戴庙、大安山,今既不在梁山县境内,也不在济宁市境区内。

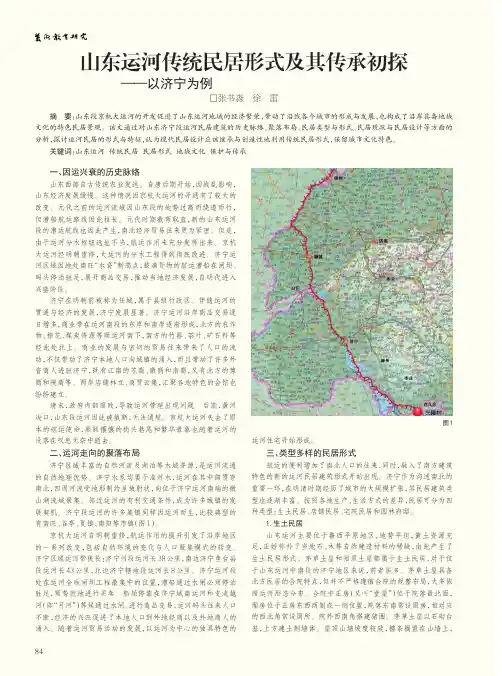

图1一、因运兴衰的历史脉络山东西部自古传统农业发达。

自唐后期开始,因战乱影响,山东经济发展缓慢。

这种情况因京杭大运河的开通有了较大的改变。

元代之前的运河流域因山东段的地势过高而绕道而行,但漕船航运路线因此拉长。

元代时期截弯取直,新的山东运河段的漕运航线也因此产生,南北经济贸易往来更为紧密。

但是,由于运河分水枢纽选址不当,航运作用未充分发挥出来。

京杭大运河经明朝重修,大运河的分水工程得到彻底改进。

济宁运河区域因地处南旺“水脊”制高点,载满货物的航运漕船在闸坝、码头停泊驻足,展开商品交易,推动当地经济发展,自明代进入兴盛阶段。

济宁在明朝前被称为任城,属于县级行政区。

伴随运河的贯通与经济的发展,济宁发展显著。

济宁运河沿岸商品交易逐日增多,商业带在运河南段的东岸和南岸逐渐形成,北方的农作物、棉花、煤炭资源等顺运河南下,南方的竹器、茶叶、矿石料等经此处北上。

商业的发展与密切的贸易往来带来了人口的流动,不仅带动了济宁本地人口向城镇的涌入,而且带动了许多外省商人进驻济宁,既有江南的苏商、徽商和浙商,又有北方的豫商和陕商等。

两岸店铺林立、商贾云集,汇聚各地特色的会馆也纷纷建立。

清末,政府内部腐败,导致运河管理出现问题。

后期,黄河决口,山东段运河因此被截断,无法通航。

京杭大运河失去了原本的航运使命,熙熙攘攘的街头巷尾和繁华景象也随着运河的没落在叹息无奈中逝去。

二、运河走向的聚落布局济宁区域丰富的自然河流及湖泊等水域资源,是运河流通的自然地理优势。

济宁水系均属于淮河水,运河在其中部贯穿南北,四周河流受地形制约呈放射状,向位于济宁运河南端的微山湖流域聚集。

邻近运河的有利交通条件,成为许多城镇的发展契机。

济宁段运河的许多集镇同样因运河而生,比较典型的有南旺、谷亭、夏镇、南阳等市镇(图1)。

京杭大运河自明朝重修,航运作用的提升引发了沿岸地区的一系列改变,包括自然环境的变化与人口聚集模式的转变。

济宁区域运河带狭长:济宁州段运河长38公里,南边济宁鱼台县段运河长43公里,北边济宁辖地段运河长8公里。

明清之际的运河与济宁摘要:明代随着运河的疏浚,漕运得到巨大发展,形成了以运河为中心的经济带,兴起了一批商业城镇,济宁也因运河获得飞速发展,政治、经济地位不断提高,发展成鲁西南地区政治经济中心。

济宁的发展与运河密切相关。

关键词:明清;运河;漕运;济宁济宁古称任城,“济宁之得名自元世祖至元八年改济宁府始,以其先五代时属济州耳。

”○1明清时期它成为全国重要的商业城镇之一。

它的迅速崛起与大运河息息相关。

元代建都燕京,改名为大都。

为了加强对南方的控制和粮食的转运。

至元年十八年(1281年)开凿济州河,后又开通通惠河。

当代大运河的航道基本确定。

运河开通的一个重要目的就是粮食的转运,也就是所谓漕运。

但元代由于运河水源不足,很难胜任如此艰巨的任务。

因此,真正意义上的漕运辉煌是在明清时期。

而济宁正是在这一时期迅速崛起。

一、运河与济宁的政治建设永乐九年,济宁同知潘叔正上书请求疏浚会通河,“于是遣侍郎金纯发山东及直隶徐州民丁,继发应天、镇江等府民丁,并力开浚。

民丁皆给粮赏而蠲其他役及今年田租。

命尚书宋礼总督之。

”②“九年六月乙卯,会通河成。

河以汶、泗为源。

汶水出宁阳县,泗水出兖州府,至济宁州而合。

置天井闸以分其流。

南流达于淮,而河则其西北流也。

由开河过东昌府入临清县,计三百八十五里,深一丈三尺,广三丈二尺。

役军夫三十万,用工十二旬;蠲租税百一十万二千五百有奇。

自济宁至临清,置闸十五,闸置官,立水则,以时启闭,舟行便之。

”③运河航道的疏浚和加深以及沿线水闸的设立,使得运河的通过能力大为提高。

促进了南北方的进一步交流,成为连接南北的经济大动脉。

以运河为轴线的两岸经济也逐步发展,一些商业城镇这时期开始异军突起,自北向南有通州、天津、德州、临清、张秋、济宁、淮安、镇江、扬州、常州、无锡、苏州、杭州等不下数十城。

济宁处于运河的中断,其“岱宗东峙,大河西流,南控江淮作齐鲁之屏障,北通燕赵为畿甸之咽喉,水陆交通,舟车云合,郊原沃饶,岗阜星稠,地势高亢,关津险阴,自来东方必争济州”④地理位置的特殊就使得它在国家漕运中的地位愈发引人注目。

济宁段京杭运河与南四湖形成的历史变迁刘衍堂【摘要】通过阐述京杭运河受黄河夺泗影响在南四湖区域数次东移,以及湖河的历史变迁,学习古人治水经验,达到科学治理,规范管理,人水和谐,维护河湖健康生命,实现永续利用的目的.【期刊名称】《山东水利》【年(卷),期】2017(000)008【总页数】2页(P34-35)【关键词】京杭运河;南四湖;水源利用【作者】刘衍堂【作者单位】济宁市南四湖水利管理局,山东济宁272100【正文语种】中文【中图分类】TV85京杭运河始凿于公元前5世纪,后经隋、元大规模挖掘、疏浚,建成了国内最长的一条人工河流,现已列入世界文化遗产。

济宁段京杭运河北自梁山县黄河右岸十里堡,经南旺、济宁、夏镇,南至微山县韩庄镇,全长229.65 km,其前身为古济州河、会通河、古泗水中游故道、南阳新河等。

清朝同治十二年(1873年),运河直入南四湖,纵贯全湖南北,将南北江河水系交汇沟通。

南四湖是微山、昭阳、独山、南阳四个水域相连的湖泊代称,也称微山湖。

四个湖泊从初现到各自形成,再到连接成一体组成南四湖,跨越宋、元、明、清四个朝代,历时近600年。

它的形成与演变,除受黄河决口,改道泛滥的影响外,与京杭运河的开发整治密切相关。

黄河夺泗入淮、洪水泛滥长达660多年,一方面造成泗、淮淤塞,河床太高,入淮洪水受阻积滞;另一方面泥沙淤积抬高了西部平原地面高程,再加上漕运河道被迫东迁,造成了水系紊乱,东、西坡水漫流,择洼而积。

另外,运河等河道的开挖、改道、筑堤打坝、引水济运、建造水柜(古代水库)、蓄水漕运等人为活动也加速了南四湖的形成。

京杭运河与南四湖关系密切,源远流长。

受黄河泛滥淤积,济宁段运河线路几经变迁。

运河不论在湖西、湖东,南四湖都是重要的水柜,调蓄运河水量,提供大量水源,保障通航,使之焕发勃勃生机。

黄淮之间的水道,自北而南,古泗水是淮河下游唯一的支流。

自然形成黄淮平原上一条南北水运的主要航道。

现在济宁至徐州间的湖泊水道就是古泗水的遗迹。

京杭运河济宁段的流向、起止点和里程张荣仁(一)、“古运河过境段北自梁山县黄河右岸十里堡,经戴庙、大安山、袁口、南旺、长沟、安居、济宁、鲁桥、夏镇,南至微山县韩庄镇,全长229.65公里。

分南北两段,北段(梁山至济宁)于元代至元十年(1283年)开挖,原称济州河;南段(济宁至韩庄)为古泗水中游故道,元至元十六年(1289年)开挖会通河(须城至临清),南与济州河相接,京杭运河全线贯通,济宁以南的古泗水被运河占用,至此境内南北两段河流始称京杭运河”。

这是2002年出版的《济宁市志》中对今济宁政区内古运河段较为详细的记述;但载文中有多处错误和值得商榷的地方。

第一、载文没有把“老运河过境段”的年代写清楚,因为元明清三代老运河在今济宁境内的流向和起、止点是不同的。

第二、从载文中前半段的“南至微山县韩庄镇”看,“老运河过境”是指明万历三十二年(1604年)山东古运河第三次改道东移后的老运河段;从文中后半段的“至元十六年(1289年)开挖会通河(须城至临清)南与济州河相接,京杭运河全线贯通,济宁以南的古泗水被运河占用,至此境内南北两段河流始称京杭运河”看,是指元代的老运河,而元代老运河是经南阳、谷亭东南至湖陵城,不是经夏镇至韩庄。

这种时间年限不清,朝代倒置的写法,会给读者和后人造成混乱和误导的。

第三、“元代至元十年”和“至元十六年”应改为至元二十年和至元二十六年。

第四、“老运河过境段北自梁山县黄河右岸十里堡,经戴庙、大安山、袁口......南至微山县韩庄镇,全长229.65公里”的记述,实为有误。

一是,十里堡不在黄河右岸。

左与右相对,为方位名。

在地理上,我国以东为“左”,以西为“右”。

如山东称“山左”,山西称“山右”;江东为“江左”,江西为“江右”。

《明史·河渠志》中也载“永乐九年......开新河自汶上袁家口左徙50里至寿张之沙湾以接旧河”。

因此,十里堡不可能在黄河右岸,而应位于黄河左岸。

二是,十里堡、戴庙、大安山,今既不在梁山县境内,也不在济宁市境区内。

第21练阐述类文本阅读〔二〕一、阅读下面的文字,完成1~3题。

从开展史来看,人类文明已经历了原始采集文明、农业文明和工业文明三个阶段。

在工业文明时代,人类获得了前所未有的辉煌成就,但也遇到了前所未有的危机,经济的、社会的、政治的、环境的等。

在既有的制度框架内,人类无法有效消除这些危机和困境。

因此,人类必须寻找一条新的开展道路,实现由工业文明向生态文明的转型。

假如说以工业消费为核心的文明是工业文明,那么,生态文明就是以生态产业或者产业生态化为主要特征的文明形态。

生态文明是人类与社会进步的重要标志。

生态文明包括两个层面的内容。

从HY上讲,生态文明就是人类在改造自然以造福自身的过程中,为实现人与自然之间的和谐所做的全部努力和所获得的全部成果,它标志着人与自然互相关系的进步状态。

而从广义上来讲,生态文明是人类文明开展的一个新阶段,即工业文明之后的人类文明形态。

它是指人们在改造客观物质世界的同时,不断克制改造过程中的负面效应,积极改善和优化人与自然、人与人、人与社会的关系,建立人类社会整体的生态运行机制和良好的生态环境所获得的物质、精神、制度方面成果的总和。

生态文明的价值观主张要平等对待世界,包括自然界与人的世界,这也意味着奉行社会公正。

生态文明所理解的社会公正,涉及这样几个方面:一是实行公正的政治,包括公正、公平、公开的政治参与和政治决策;二是建立法律面前人人平等的法治,抑制HY腐败;三是建立公正的经济运行机制,施行公平竞争原那么;四是形成公正的社会监视,充分发挥社会言论和体制外的监视力量;五是追求环境正义,尊重环境作为人类社会开展重要因素的权利和地位,实现可持续开展,在当代与后代之间维持一种公正的代际关系。

生态文明的价值观首先强调人、自然、社会的多样性存在。

现代性要求标准、HY,倾向于整齐划一,试图让人们按照同样的方式生活,使用同样的资源和技术。

但生态的价值观强调尊重多样性。

尊重多样性将带来多样的社会形式。

京杭大运河济宁段:春秋开挖,元代全线贯通,明朝发展到鼎盛济宁段运河位于京杭大运河中段,北接泰安东平、南连枣庄台儿庄,是京杭大运河南北贯通的重要枢纽。

流域涉及现济宁市所辖的任城区、梁山县、汶上县、嘉祥县、鱼台县、微山县五县一区的行政区划范围,总长度(含被掩埋河道)约为587Km。

其中,古运河(元明清时期运河)河道总长度约为293.55Km,占总长度的50%;现代运河总长度约293.36Km,占总长度的 50%。

水系环境济宁段流域境内水系发达,河网密布,京杭大运河纵贯南北,其他河流比如黄河、大汶河,以及诸多运河支流横穿东西。

境内的现代水系是在古代泗河水系和近代运河水系的基础上,经过漫长自然因素和人文因素的共同影响下不断发展演变形成的。

在以南四湖(南阳湖、独山湖、昭阳湖、微山湖)为中心的现代水系中,流域面积在 50 平方公里以上的河流有 91 条,其中流域面积在 50-100 平方公里的小型河流有 29 条,流域面积在 100-1000 平方公里的中型河流有 15 条。

南四湖东侧各运河支流多发源于东部山区,属洪水型季节河流,流量受季节影响较大,峰高量小,携带泥沙;南四湖西侧各支流发源于西部黄泛冲积平原,均为坡水型常年河流,流量受季节影响较小,源远流长,水质清澈。

大运河济宁段的历史变迁史划分为五个阶段:开凿——贯通——鼎盛——衰败——再利用。

开凿初期:春秋-宋史籍中春秋时期就有开挖运河的记载,但是最初只是为了军事防御,规模较小。

隋唐开始对运河进行了疏通管理,运河开始不仅仅是为了军事防御功能,部分河道开始可以通航运输。

南宋时期济宁城南受黄河的影响在泗水中下游形成了大型湖泊,并且支流众多,为元代开通南北运河并利用泗水作为部分航道而提供了有利条件;而济宁城北由于汶、泗水两条河流冲击堆积,导致地势较高,是元代济宁以北运河段开凿贯通南北需要解决的重要问题。

全线贯通阶段:元代从元代定都北京之后,由于大运河还没完全贯通,江南漕船到达淮安后要经黄河转为陆运,之后再转河运和陆运,数次装车卸舟、耗时耗力。

鲁风运河——济宁段

京杭大运河山东段“世界文化遗产的重要组成部分,贯穿枣庄、济宁、泰安、聊城、德州等城市,全长645公里。

极具齐鲁地域特色,兼有运河文化风情,深得诚信仁义的儒家文化内涵,是一条镌刻山东运河历史的文化长廊。

运河济宁段是指流经济宁市中部的京杭大运河,俗称运粮河,史书上叫济州运河。

它的北段至山东省东平接会通河,经临清入隋运河故道;它的南段叫南阳新河,自留城往南入江苏,到淮安与隋运河相接。

竹竿巷

运河两岸,长达二余里的竹竿巷,数百家居民,从元末明初起,家家户户经营竹器。

他们利用运河,把南方的竹子运来,精心加工编织的竹筐、竹篮、竹帘、竹床等民用家具,畅销鲁西南各地市场。

玉堂酱园

坐落在运河岸边的玉堂酱园,地理位置得天独厚,南北客商多在此集结,它综合了南北方风味所生产的各种酱菜,独具一格,号称‘味压江南”

微山湖AAAA 级景区

我国北方最大的淡水湖,京杭大运河穿湖而过,沟通了南北江河水系。

湖中有微山、独山、南阳三个岛屿。

每年盛夏,湖中十万亩荷花连片绽放,一望无际。

地址:济宁市微山县微山湖风景旅游区

南阳古镇

微山湖环抱的千年古镇,著名的运河商埠之地。

四面环水,京杭大运河从镇中穿流而过,一派水乡风情。

地址:济宁市微山县南阳镇。

京杭大运河从哪里流向哪里京杭大运河是世界上开凿时间最早、流程最长的一条人工河流。

京杭大运河从哪里流向哪里呢?接下来就和一起来了解一下关于京杭大运河的流向,欢迎阅读!京杭运河的流向、水源和排蓄条件在各段均不相同,非常复杂,流向总体概括为四个节点、五种流向:节点1 天津(海河)以北的通惠河、北运河向南流;节点1与节点2 东平湖之间的南运河、鲁北运河向北流;节点2与节点3长江(清江)之间的鲁南运河、中运河、里运河向南流;节点3与节点4长江以南的丹阳之间河段向北流;丹阳以南河段(江南运河)向南流。

①通惠运河。

历史性通航河道。

由于清末实行“停漕改折”政策和20世纪以来铁路、公路交通发展,货物转为陆运,加之水源不足,航道失修,至50年代初期,仅有少量船只作间歇性通航。

目前该河主要用作北京市排水河道,已不能通航。

②北运河。

长约180公里,集水面积5.11万平方公里,由天津注入海河。

除屈家店至天津段15公里可供小船作季节性通航外,其余河道均不能通航。

③南运河。

又名御河,长414公里。

四女寺至临清段称卫运河,长94公里。

天津至四女寺段航道窄狭弯曲,底宽15~30米,水深约1米,建有杨柳青、独流、北陈屯、安陵4座船闸,可通航100吨级船舶。

由于上游水库拦蓄,两岸农田灌溉,加之年久失修,现已处于断航状态。

卫运河底宽30米,水深约1米,建有四女寺、祝宫屯船闸,可通航100吨级船舶。

由于上游岳城水库畜水,截走水源,尤当卫运河扩大治理后,航道情况骤然恶化。

④鲁北运河。

也称位山、临清运河,原河段已淤塞。

1958年另选新线,长104公里,但未开挖。

1960~1968年,根据引黄输水要求,开挖了周店至尚店76公里渠道,两头河段尚未开挖。

⑤鲁南运河。

国那里至梁山段称东平湖湖西航道,长20公里,1968年虽经疏浚整治,但河道严重淤积,水深不足,尚不能通航。

梁山至南旺段长33.8公里,枯水期航道水深0.5米,每年可通航6个月,为季节性航道。

京杭运河济宁段的流向、起止点和里程

张荣仁

(一)、“古运河过境段北自梁山县黄河右岸十里堡,经戴庙、大安山、袁口、南旺、长沟、安居、济宁、鲁桥、夏镇,南至微山县韩庄镇,全长229.65公里。

分南北两段,北段(梁山至济宁)于元代至元十年(1283年)开挖,原称济州河;南段(济宁至韩庄)为古泗水中游故道,元至元十六年(1289年)开挖会通河(须城至临清),南与济州河相接,京杭运河全线贯通,济宁以南的古泗水被运河占用,至此境内南北两段河流始称京杭运河”。

这是2002年出版的《济宁市志》中对今济宁政区内古运河段较为详细的记述;但载文中有多处错误和值得商榷的地方。

第一、载文没有把“老运河过境段”的年代写清楚,因为元明清三代老运河在今济宁境内的流向和起、止点是不同的。

第二、从载文中前半段的“南至微山县韩庄镇”看,“老运河过境”是指明万历三十二年(1604年)山东古运河第三次改道东移后的老运河段;从文中后半段的“至元十六年(1289年)开挖会通河(须城至临清)南与济州河相接,京杭运河全线贯通,济宁以南的古泗水被运河占用,至此境内南北两段河流始称京杭运河”看,是指元代的老运河,而元代老运河是经南阳、谷亭东南至湖陵城,不是经夏镇至韩庄。

这种时间年限不清,朝代倒置的写法,会给读者和后人造成混乱和误导的。

第三、“元代至元十年”和“至元十六年”应改为至元二十年和至元二十六年。

第四、“老运河过境段北自梁山县黄河右岸十里堡,经戴庙、大安山、袁口......南至微山县韩庄镇,全长229.65公里”的记述,实为有误。

一是,十里堡不在黄河右岸。

左与右相对,为方位名。

在地理上,我国以东为“左”,以西为“右”。

如山东称“山左”,山西称“山右”;江东为“江左”,江西为“江右”。

《明史·河渠志》中也载“永乐九年......开新河自汶上袁家口左徙50里至寿张之沙湾以接旧河”。

因此,十里堡不可能在黄河右岸,而应位于黄河左岸。

二是,十里堡、戴庙、大安山,今既不在梁山县境内,也不在济宁市境区内。

三地今均属泰安市东平县。

因此,“古运河过境段北自梁山县黄河右岸十里堡”之说是错误的。

今济宁境区内古运河河道北起梁山县东北部张官屯附近与东平县相界处,中经靳口、袁口、城区、南阳、夏镇南至韩庄,全长约205公里。

(二)、《运河名城·济宁》载:“京杭大运河中段纵贯济宁全境,流经梁山、汶上、嘉祥、任城、中区、鱼台、微山等7个县区,全长230公里”。

考证之一:运河是否流经嘉祥?民国版《济宁县全境图》标载运河从西北由嘉祥流入济宁县;那时没设梁山县,实际是从今梁山县、汶上县流入济宁县的。

1988年、1999年两个版的《济宁市地图》和2002年《济宁市志·济宁市地图》均没标载运河流经嘉祥。

2007年由山东省地图出版社出版的《济宁市地图册》中:市全图未标划老运河;嘉祥、汶上、梁山三县图均未标划流经嘉祥县;只有任城区图标载老运河流经嘉祥县。

笔者和济宁学院的官好学老师一起亲自去任城区安居镇白嘴村走访考查,通过三位七十五岁左右的老人口述,他们一致肯定地说:老运河从不流经嘉祥县的土地,从白嘴至张山都是济宁县(任城区)的土地,只是在老运河西岸河滩中

有嘉祥县旷山村的十几亩河滩地。

另外,在老运河东约二里之外有嘉祥县狄家、西陈等村的一百几十亩地。

(50年代末、60年代初)梁济运河挖通后,嘉祥县又挖了一条东西流向的灌溉渠,通过白嘴村北的土地入梁济运河;现在,有嘉祥县旷山村村民自动在灌溉渠堤上种植了树木。

考证之二:“全长230公里”。

可能依据2002年出版发行的《济宁市志》,其载:“老运河过境段北自梁山县黄河右岸十里堡,经戴庙、大安山、袁口、南旺、长沟、安居、济宁、鲁桥、夏镇,南自微山县韩庄镇,全长229·65公里”。

其错有三:一是,“右岸”应改为“左岸”;二是,“戴庙、大安山”不在济宁市境区内,而属于东平县;三是,济宁老运河全长不是“230公里”,而应去除东平县境内的约50余里河段,其河长就只有约205公里了。

(三)、《运河名城·济宁》载:“开凿自济州至须城安民山长达130余里的运河河道”。

“开凿自任城(济宁)……至须城安民山(今东平县安山镇)长约150里的济州河”。

“1282年(至元十九年)十二月,济州河开工,于次年八月竣工并通航,全长200余里”。

济州河竟有三个长度,起止点也有错误。

考证之一:三段引文,有三个里程数据,130、150、200.应以“150里”为准。

考证之二:“须城县安民山(今东平县安山镇)”之说有错误。

“安民山”不在今东平县境内,而在今梁山县境内,即今梁山县小安山镇。

济州河150里河道,全在今济宁市境区之内,与今东平县境区无关。

(四)、《运河名城·济宁》载:“1289年(至元二十六年),马之贞奉命开河,南起东平县的安山镇(即济州河北端),北至临清接御河,全长250余里,建闸三十一座”……“会通河因地势高昂,整段河道全靠设闸控制水势,故自临清头闸至济州李海务闸,共设闸门31座,并因此而又称为闸河”。

上述载文差误有四:

第一、“南起东平县的安山镇”之说,是错误的;应改为南起梁山县的小安山镇。

第二、“会通河因地势高昂”之说欠准确。

严格说,元至元二十年开凿成的由济宁至梁山县小安山的济州河地势最高;会通河在元代是专指至元二十六年(1289年)开凿的南自今梁山县小安山北至临清,长250里的运河。

第三、“自临清头闸至济州李海务闸,共设闸门31座”。

此说错误有三:一是,李海务不属于济州,而是位于今聊城东昌府区境内;二是,李海务北至临清约155里,元代在此河段上只建临清三闸和李海务闸,共四闸。

三是,元代从至元二十六年(1289年)开始到至正元年(1341年)止的五十三年间,在北起临清南至沽头(今属江苏沛县;沛县在元代隶属于济州)长约六百六十里的山东运河主航道上,先后共建船闸三十一座。

从北至南排列为:临清三闸(北头闸、中闸、隘船闸)、李海务闸、周家店闸、七级北闸、七级南闸、阿城北闸、阿城南闸、荊门北闸、荊门南闸(以上三北闸也称下闸,三南闸又称上闸)、寿张闸(今梁山县寿张集)、安山闸(今梁山县小安山)、开河闸、济州三闸(上闸、中闸、下闸)、赵村闸、石佛闸、辛店闸、新闸、师家庄闸、鲁桥闸、棗林闸、南阳闸、谷亭闸、孟阳泊闸、金沟闸、金沟隘船闸、沽头二闸(北隘船闸、南闸)。

第四、“闸河”,是对临清至台儿庄段“鲁运河”的别称。

明清两朝又在鲁运河主航道新建闸42座,因此鲁运河故有“闸河”之别称。

——摘自《京杭运河济宁段史料考》一书

附注:

2014年6月22日,在卡塔尔首都多哈举行的联合国教科文组织第38届世界遗产大会上,中国大运河被列入世界遗产名录,成为我国第46项世界遗产和第32项世界文化遗产。

中国大运河由隋唐大运河(永济河、通济河段)、京杭大运河(通惠河、北运河、南运河、鲁运河、中运河、淮扬运河、江南运河段)、浙东运河三大部分十段河道组成,全长2700余公里。

大运河开凿于春秋时期,完成于隋朝,繁荣于唐宋,取直于元代,疏通于明清,有2400多年的历史;而京杭运河始于元代济州河的开凿,才有700多年的历史。

济宁古运河是京杭运河的重要组成部分,只能称之谓“京杭运河济宁段”,绝对不能称“大运河济宁段”,也不该称大运河或京杭运河是“济宁的母亲河”,因为济宁有六、七千年的悠久历史。

“遗产”,对自然人来说,是死者留下的财产;对民族和国家来说,是历史上遗留下的精神财富和物质财富。

作为世界遗产的京杭运河济宁段的河道只能是元明清时期的河道,而新中国成立以后开挖的梁济运河,微山湖湖中航道、湖西航道等不能在其内。

京杭运河济宁段的河道应该包括:(1)明清时期通航的,今济宁境区内北起梁山县东北部张官屯附近与东平县相界处,中经靳口、袁口、城区、南阳、夏镇南至韩庄,全长约205公里河道。

(2)运河的支流——小汶河73公里。

(3)明清时期已经废弃的三段河道:梁山县袁家口经小安山、寿张集至路那里附近的37公里河道,微山县南阳经谷亭至湖陵城28公里河道,夏镇至留城19公里河道。

中国大运河沿线列入世界文化遗产名录的有河道27段(1011公里),共计58处遗产点。

京杭运河山东段,北起德州与河北省交界处南至台儿庄与江苏省交界处,全长510公里。

其中,德州段141公里,聊城段97公里,泰安段25公里,济宁段205公里,枣庄段42公里。

京杭运河山东段,被列入世界文化遗产名录的有河道8段,共计15处遗产点。

其中,济宁段河道3段,遗产点9个;即,河道3段:会通河南旺枢纽段(梁山开河东村至任城长沟村23公里)、小汶河(73公里)、会通河微山段(微山南阳至利建闸9公里);遗产点9个:汶上邢通斗门、汶上徐建口斗门、汶上十里闸、汶上柳林闸、汶上寺前铺闸、汶上南旺枢纽、汶上南旺分水龙王庙遗址、汶上运河砖砌河堤和微山县利建闸。

转载需用链接方式注明出处。