部编版八年级上册第22课《愚公移山》复习要点

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:6

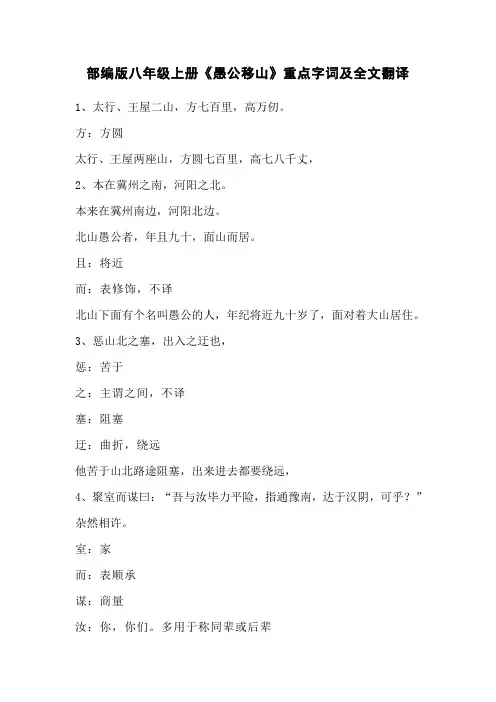

部编版八年级上册《愚公移山》重点字词及全文翻译1、太行、王屋二山,方七百里,高万仞。

方:方圆太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,2、本在冀州之南,河阳之北。

本来在冀州南边,河阳北边。

北山愚公者,年且九十,面山而居。

且:将近而:表修饰,不译北山下面有个名叫愚公的人,年纪将近九十岁了,面对着大山居住。

3、惩山北之塞,出入之迂也,惩:苦于之:主谓之间,不译塞:阻塞迂:曲折,绕远他苦于山北路途阻塞,出来进去都要绕远,4、聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

室:家而:表顺承谋:商量汝:你,你们。

多用于称同辈或后辈毕:尽、全指:直阴:山的北面,水的南面杂然:纷纷地许:赞同就集合全家来商量说:“我和你们尽全力铲除险峻的大山,(使道路)一直通向豫州南部,到达汉水南岸,行吗?”大家纷纷表示赞同。

5、其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”献疑:提出疑问曾:用在“不”前,加强否定语气,可译为“连……都……”如……何:把……怎么样且:况且焉:哪里置:放置、安放他的妻子提出疑问说:“凭你的力气,连魁父这座小山丘都不能削减,能把太行山、王屋山怎么样?况且往哪里放置土石呢?”6、杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”诸:兼词,相当于“之于”众人纷纷说:“把它(那些土石)扔到渤海的边上,隐土北边去。

”7、遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

荷:肩负、扛者:……的叩:敲、打箕畚:用箕畚装土石于:到于是愚公率领儿孙中三个能挑担的人(上了山),敲石头,挖泥土,用箕畚装土石,运到渤海边上。

8、邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

孀妻:寡妇始:才、刚龀:换牙邻居京城氏的寡妇有个男孩,刚刚换牙,才七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助愚公。

9、寒暑易节,始一反焉。

易:更替节:季节反:同“返”,往返冬夏换季,才往返一次。

10、河曲智叟笑而止之曰:叟:老年男子而:表修饰,不译止:制止河湾上的智叟讥笑愚公,阻止他干这件事,说:11、“甚矣,汝之不惠。

八年级上册语文愚公移山知识点

《愚公移山》是中华民族的古老传说之一,这个故事可以从不同的角度理解和解读,下面是《愚公移山》相关的知识点:

1. 《愚公移山》的作者是鲁迅,他是中国现代作家、思想家和文化评论家,作品以揭露社会现实、批判封建迷信和悲悯人民命运为主。

2. 《愚公移山》这个故事寓意着坚持不懈的努力和坚定的信念的重要性。

愚公不畏艰辛,因为他相信只要自己不停地努力挖山,终有一天可以成功。

3. 这个故事通过愚公的行动,传达了对抗困难、努力奋斗的精神。

无论是面对生活的困难还是社会的不公平,只要不放弃努力,不断追求梦想,最终都能取得成功。

4. 故事中的“愚公”是寓言故事中的形象,代表了普通人。

通过他的努力和坚持,反映了人民的力量和智慧。

5. 故事中的“移山”是一个象征性的动作,代表了克服困难和改变命运的决心。

这个故事鼓励人们不要畏惧艰难,要勇敢地面对困难与挑战。

6. 这个故事向人们传达了积极向上的人生态度,通过努力和奋斗,可以超越自己,实现自己的梦想和目标。

7. 这个故事的情节简单明了,语言优美流畅,以幽默的手法揭示了封建社会的落后和愚昧,具有很强的教育意义。

8. 故事中的愚公虽然一直未能移山成功,但他认真、努力的精神感染了众人,得到了上天的认可,天帝决定将两座山推走。

这表达了人民的力量和集体智慧的重要性。

综上所述,《愚公移山》是一篇具有教育意义的作品,通过愚公的努力和坚持,传达了积极向上、勇往直前的精神和价值观。

这个故事一直深受人们喜爱,被广泛传播。

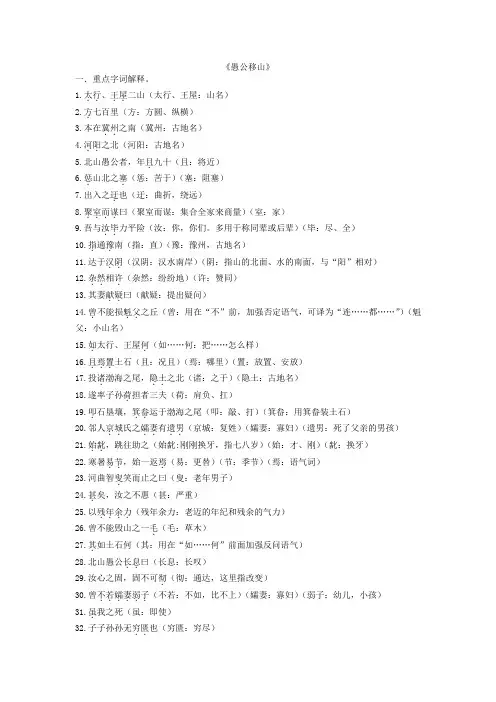

《愚公移山》一.重点字词解释。

1.太行..、王屋..二山(太行、王屋:山名)2.方.七百里(方:方圆、纵横)3.本在冀州..之南(冀州:古地名)4.河阳..之北(河阳:古地名)5.北山愚公者,年且.九十(且:将近)6.惩.山北之塞.(惩:苦于)(塞:阻塞)7.出入之迂.也(迂:曲折,绕远)8.聚室而谋....曰(聚室而谋:集合全家来商量)(室:家)9.吾与汝毕..力平险(汝:你,你们。

多用于称同辈或后辈)(毕:尽、全)10.指.通豫.南(指:直)(豫:豫州,古地名)11.达于汉阴..(汉阴:汉水南岸)(阴:指山的北面、水的南面,与“阳”相对)12.杂然..相许.(杂然:纷纷地)(许:赞同)13.其妻献疑..曰(献疑:提出疑问)14.曾.不能损魁父..之丘(曾:用在“不”前,加强否定语气,可译为“连……都……”)(魁父:小山名)15.如.太行、王屋何.(如……何:把……怎么样)16.且焉置...土石(且:况且)(焉:哪里)(置:放置、安放)17.投诸.渤海之尾,隐土..之北(诸:之于)(隐土:古地名)18.遂率子孙荷.担者三夫(荷:肩负、扛)19.叩.石垦壤,箕畚..运于渤海之尾(叩:敲、打)(箕畚:用箕畚装土石)20.邻人京城..氏之孀妻..(京城:复姓)(孀妻:寡妇)(遗男:死了父亲的男孩)..有遗男21.始龀..,跳往助之(始龀:刚刚换牙,指七八岁)(始:才、刚)(龀:换牙)22.寒暑易节..,始一返焉.(易:更替)(节:季节)(焉:语气词)23.河曲智叟.笑而止之曰(叟:老年男子)24.甚.矣,汝之不惠(甚:严重)25.以残年余力....(残年余力:老迈的年纪和残余的气力)26.曾不能毁山之一毛.(毛:草木)27.其.如土石何(其:用在“如……何”前面加强反问语气)28.北山愚公长息..曰(长息:长叹)29.汝心之固,固不可彻.(彻:通达,这里指改变)30.曾不若孀妻弱子......(不若:不如,比不上)(孀妻:寡妇)(弱子:幼儿,小孩)31.虽.我之死(虽:即使)32.子子孙孙无穷匮..也(穷匮:穷尽)33.何苦.而不平(苦:愁苦。

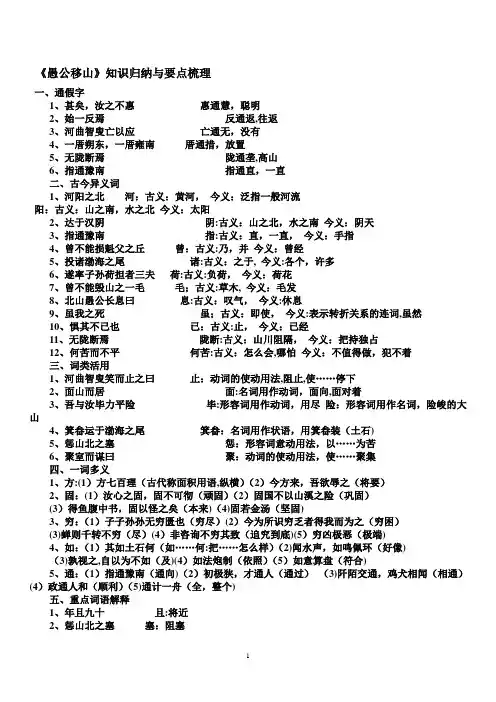

《愚公移山》知识归纳与要点梳理一、通假字1、甚矣,汝之不惠惠通慧,聪明2、始一反焉反通返,往返3、河曲智叟亡以应亡通无,没有4、一厝朔东,一厝雍南厝通措,放置5、无陇断焉陇通垄,高山6、指通豫南指通直,一直二、古今异义词1、河阳之北河:古义:黄河,今义:泛指一般河流阳:古义:山之南,水之北今义:太阳2、达于汉阴阴:古义:山之北,水之南今义:阴天3、指通豫南指:古义:直,一直,今义:手指4、曾不能损魁父之丘曾:古义:乃,并今义:曾经5、投诸渤海之尾诸:古义:之于, 今义:各个,许多6、遂率子孙荷担者三夫荷:古义:负荷,今义:荷花7、曾不能毁山之一毛毛;古义:草木, 今义:毛发8、北山愚公长息曰息:古义:叹气,今义:休息9、虽我之死虽;古义:即使,今义:表示转折关系的连词,虽然10、惧其不已也已:古义:止,今义:已经11、无陇断焉陇断:古义:山川阻隔,今义:把持独占12、何苦而不平何苦:古义:怎么会,哪怕今义:不值得做,犯不着三、词类活用1、河曲智叟笑而止之曰止:动词的使动用法,阻止,使……停下2、面山而居面:名词用作动词,面向,面对着3、吾与汝毕力平险毕:形容词用作动词,用尽险:形容词用作名词,险峻的大山4、箕畚运于渤海之尾箕畚:名词用作状语,用箕畚装(土石)5、惩山北之塞惩:形容词意动用法,以……为苦6、聚室而谋曰聚:动词的使动用法,使……聚集四、一词多义1、方:(1)方七百理(古代称面积用语,纵横)(2)今方来,吾欲辱之(将要)2、固:(1)汝心之固,固不可彻(顽固)(2)固国不以山溪之险(巩固)(3)得鱼腹中书,固以怪之矣(本来)(4)固若金汤(坚固)3、穷:(1)子子孙孙无穷匮也(穷尽)(2)今为所识穷乏者得我而为之(穷困)(3)蝉则千转不穷(尽)(4)非咨询不穷其致(追究到底)(5)穷凶极恶(极端)4、如:(1)其如土石何(如……何:把……怎么样)(2)闻水声,如鸣佩环(好像)(3)孰视之,自以为不如(及)(4)如法炮制(依照)(5)如意算盘(符合)5、通:(1)指通豫南(通向)(2)初极狭,才通人(通过)(3)阡陌交通,鸡犬相闻(相通)(4)政通人和(顺利)(5)通计一舟(全,整个)五、重点词语解释1、年且九十且:将近2、惩山北之塞塞:阻塞3、出入之迂也迂:曲折,绕远4、聚室而谋曰室:家5、吾与汝毕力平险汝:你6、杂然相许许:赞同7、其妻献疑曰献疑:提出疑问8、以君之力君:对对方的尊称,相当于“您”9、曾不能损魁父之丘曾:副词,用来加强语气,可译为“连……都”损:削减丘:小山10、如太行、王屋何? 如……何:把……怎么样11、且焉置土石且:连词,况且焉:疑问代词,哪里12、投诸渤海之尾诸:之于13、遂率子孙荷担者三夫荷:挑夫:成年男子14、叩石垦壤扣:敲,凿15、始龀龀:换牙16、寒暑易节,始一反焉。

22 愚公移山复习要点一、重点字词方:指面积。

方七百里,就是四周各七百里。

高万仞(rèn):形容极高。

仞,古代以七尺或八尺为一仞。

河阳:黄河北岸。

山的北面和江河的南面叫做阴,山的南面和江河的背面叫做阳。

且:将近。

惩:戒,这里是“苦于”的意思。

塞:阻塞。

迂:曲折,绕远。

聚室而谋:集合全家来商量。

室,家。

汝:你们。

毕力平险:尽全力铲除险峻的大山。

指通豫南:一直通向豫州的南部。

指,直。

汉阴:汗水南岸。

杂然相许:纷纷表示赞成。

杂然,纷纷。

许,赞同。

献疑:提出疑问。

曾不能损魁父之丘:连魁父这座小山都不能削平。

曾,用在否定副词“不”前,加强否定语气。

可译为“连……都……”。

损,削减。

丘,土堆。

如太行、王屋何:能把太行、王屋(两座山)怎么样呢?如……何:把……怎么样。

且焉置土石:况且把土石放到哪里去呢?且,况且。

焉,疑问代词,哪里。

置,安放。

投诸渤海之尾:把它扔到渤海的边上去。

诸,相当于“之于”。

荷担者三夫:三个(能)挑担的人。

荷,扛。

叩:敲,凿。

箕畚(jīběn):簸箕。

这里是用簸箕装土石的意思。

京城:姓。

孀妻:寡妇。

遗男:遗孤,孤儿。

始龀(chèn):刚刚换牙,指七八岁。

龀,换牙。

易:交换。

节:季节。

反:通“返”,往返。

叟:老头。

而:连词,表修饰关系。

甚矣,汝之不惠:你太不聪明了。

倒装“汝之不惠甚矣”,先说“甚矣”,有强调的意味。

甚,太,非常。

惠,通“慧”,聪明。

残:残余的,剩下的。

毛:指地面上生长的植物。

其:在“如……何”前面加强反问语气。

长息:长叹。

固:顽固、固执。

彻:通。

焉:用在句尾,表示肯定的语气,呢。

穷匮:穷尽。

加增:增加(高度)。

何苦:即“苦何”,愁什么。

文言文中疑问代词作宾语,宾语前置。

苦,愁。

亡:通“无”,没有。

操蛇之神:拿着蛇的神,指神话中的山神。

操,持。

不已:不停止。

之:代词,指代愚公挖山这件事。

感其诚:被动句,被他的诚心所感动。

负:背。

厝(cuò):通“措”,放置。

部编版八年级上册语文第二十二课《愚公移山》教案及知识点1.部编版八年级上册语文第二十二课《愚公移山》教案【教学目标】1、了解《列子》及其作者,掌握文中难解的字、词、句,能读准“仞、畚、孀、龀、厝、陇”等字。

2、学会辨认一词多义和通假字,能口述故事,流畅翻译全文,能概括寓意。

3、感受愚公移山的精神以及愚公形象的现实意义。

4、让学生对愚公的举动发表个人见解,培养学生创新精神和自主能力。

【教学重难点】1、重点:掌握文中难解词句,疏通全文,熟读背诵。

辨析古汉语中的一词多义现象。

2、难点:感受愚公移山的精神以及愚公形象的现实意义。

【教学课时】2课时。

【教学步骤】第一课时一、导人新课愚公移山,这是一则寓言。

寓言的特点是寓一定的道理于简短的故事之中。

好的寓言,往往给人以有益的启示和深刻的教育。

二、简介《列子》及作者1、《列子》,相传为列御寇撰写。

里面保存了不少先秦时期的寓言故事和神话传说。

2、列御寇,相传为战国时道家学派的代表人物,主张虚静、无为,被道家尊为前辈。

三、授新1、学生听课文录音,扫清文字障碍:掌握下列实词:仞冀箕畚孀龀匮亡厝雍陇2、通假字:指;反;惠;亡;厝。

3、重点句子的翻译和字词的落实:年且九十(年纪将近九十岁)惩山北之塞(苦于大山的阻挡)杂然相许(大家纷纷表示赞许)曾不能损魁父之丘(还不能够搬掉魁父这样的小山丘)且焉置土石(况且把土石放到哪里)箕畚运于渤海之尾(用土筐把土石运到渤海的边上)寒暑易节,始一反焉(夏去冬来,经过一年才能往返一次)甚矣,汝之不惠(你太不聪明了)汝心之固,固不可彻(你思想太顽固,顽固到不可变通的地步)子子孙孙无穷匮也(子子孙孙是没有穷尽的)何苦而不平(愁什么挖不平呢)如太行、王屋何(又能把太行山,王屋山怎么样呢)其如土石何(又能把土石怎么样呢)一厝朔东,一厝雍南(一座放置在朔方东部,一座放置在雍州南部)自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉(从此,冀州的南部,汉水的南边,没有山岭阻隔了)4、复述“愚公移山”的故事。

《愚公移山》语言积累与运用1.重要词语:积累重要的文言词语。

【重要字词】“之”的用法1.结构助词,“的”:冀州之南,河阳之北以君之力渤海之尾,隐土之北京城氏之孀妻曾不能毁山之一毛操蛇之神2.用在主谓之间,取消句子独立性:惩山北之塞,出入之迂也汝之不惠虽我之死汝心之固3.指示代词,“这”:曾不能损魁父之丘“这件事”:操蛇之神闻之,告之于帝4.人称代词,“他们”:跳往助之“他”:河曲智叟笑而止之曰“而”的用法连词,表修饰:面山而居笑而止之表顺承:聚室而谋何苦而不平?表转折:子子孙孙无穷匮也,而山不加增“其”的用法1.代词,“他的”:其妻献疑曰帝感其诚“他”:惧其不已也2.副词,加强反问语气:其如土石何?“且”的用法1.副词,“将”:年且九十2.连词,“况且”:且焉置土石?“于”的用法介词,“到”:达于汉阴“向”:告之于帝【词类活用】形容词活用作为名词:毕力平险:险峻的大山【特殊句式】1.被动句帝感其诚(天帝被他的诚心感动了)2.倒装句①、主谓倒装:甚矣,(谓)汝之不惠(主)②、宾语前置:何(宾)苦而不平?③、定语后置:遂率子孙(荷担者)(定语)三夫3.省略句①、省略主语:(愚公)聚室而谋曰(室人)杂然相许②、省略介词:帝感(于)其诚一厝(于)朔东一厝(于)雍南【一词多义】1方方七百里【指面积】方其远出海门【正当】2曾曾不若孀妻弱子【竟】曾益其所不能【通“增”,增加】3固汝心之固【顽固】吾义固不杀人【本来】4亡今亡亦死【逃走】河曲智叟亡以应【通“无”,没有】5其惧其不已也【代词,他】其如土石何【助词,加强反问语气】帝感其诚【他】其妻献疑【他的】6之。

部编版八年级上册语文第二十二课《愚公移山》教案及知识点一、教学目标1.理解《愚公移山》的寓意和道理。

2.学会通过朗读、分析和讨论获取文章的信息。

3.熟悉《愚公移山》相关的文化知识和地理知识。

二、教学重点1.掌握《愚公移山》的情节和故事线。

2.理解《愚公移山》的寓意和主题。

3.了解《愚公移山》所涉及的文化和地理知识。

三、教学难点1.分析《愚公移山》背后的哲学意义。

2.探讨《愚公移山》与现实生活的联系。

四、教学过程1. 导入(5分钟)通过询问学生对《愚公移山》这个故事的了解程度,让学生先思考并分享自己的观点,引导学生进入故事情节。

2. 给出问题(10分钟)在讲述故事的过程中,引导学生思考以下几个问题:1.愚公为什么要移山,这背后有什么含义?2.愚公的坚持让我们想到了什么?3.故事中提到的《蟠桃园》、《西岳华山》是什么,有什么文化和地理知识含义?通过讲述故事和讨论问题,让学生理解故事的情节和寓意,并加深对文化和地理知识的了解。

3. 分组讨论(20分钟)把学生分成小组,让每个小组自行讨论一个问题:1.故事中的愚公对我们有哪些启示?2.故事中的山是实际的山吗?有什么特殊含义?每个小组要在讨论结束后向全班汇报自己的答案和观点,并进行讨论和交流。

4. 总结归纳(10分钟)根据讨论的结果,整理出故事《愚公移山》所表达的寓意,以及心灵鸡汤式的启示,如“努力并不一定能够成功,但不努力一定会失败”,“尽管不能改变外在环境,但可以改变自己的内心”,等等。

5. 作业(5分钟)布置以下作业:1.写一篇总结《愚公移山》的随笔(500字以上)。

2.查阅资料,了解更多有关《蟠桃园》和《西岳华山》的文化知识,并写一篇短文介绍。

五、学习评价方法1.课堂参与度评分。

2.作业评分。

六、教学反思通过教学,学生们对《愚公移山》这个故事的情节、寓意、文化和地理知识有了更深刻的了解和认识。

通过小组讨论,学生们表达了自己的思考和观点,并与同伴交流和互动,从而拓宽了自己的视野。

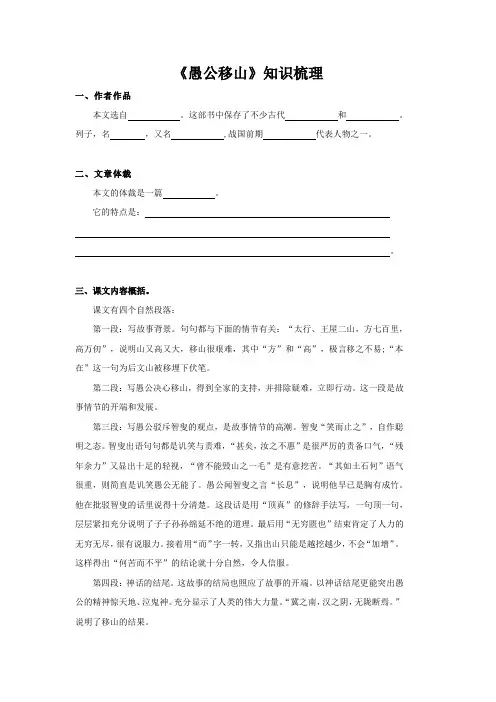

《愚公移山》知识梳理一、作者作品本文选自。

这部书中保存了不少古代和。

列子,名,又名 ,战国前期代表人物之一。

二、文章体裁本文的体裁是一篇。

它的特点是:。

三、课文内容概括。

课文有四个自然段落:第一段:写故事背景。

句句都与下面的情节有关:“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”,说明山又高又大,移山很艰难,其中“方”和“高”,极言移之不易;“本在”这一句为后文山被移埋下伏笔。

第二段:写愚公决心移山,得到全家的支持,并排除疑难,立即行动。

这一段是故事情节的开端和发展。

第三段:写愚公驳斥智叟的观点,是故事情节的高潮。

智叟“笑而止之”,自作聪明之态。

智叟出语句句都是讥笑与责难,“甚矣,汝之不惠”是很严厉的责备口气,“残年余力”又显出十足的轻视,“曾不能毁山之一毛”是有意挖苦。

“其如土石何”语气很重,则简直是讥笑愚公无能了。

愚公闻智叟之言“长息”,说明他早已是胸有成竹。

他在批驳智叟的话里说得十分清楚。

这段话是用“顶真”的修辞手法写,一句顶一句,层层紧扣充分说明了子子孙孙绵延不绝的道理。

最后用“无穷匮也”结束肯定了人力的无穷无尽,很有说服力。

接着用“而”字一转,又指出山只能是越挖越少,不会“加增”。

这样得出“何苦而不平”的结论就十分自然,令人信服。

第四段:神话的结尾。

这故事的结局也照应了故事的开端。

以神话结尾更能突出愚公的精神惊天地、泣鬼神。

充分显示了人类的伟大力量。

“冀之南,汉之阴,无陇断焉。

”说明了移山的结果。

四、字音字形万仞( ) 冀州( ) 荷担( ) 箕畚( ) 孀妻( )始龀( ) 智叟( ) 穷匮( ) 一厝( ) 雍南( ) 陇断( ) 惩山北之塞( )五.词语汇总(一)重点词语。

(1)年且.九十且: (2)惩山北之塞.塞: (3)出入之迂.也迂: (4)聚室.而谋曰室: (5)吾与汝.毕力平险汝: (6)杂然..相许.杂然: 许: (7)其妻献疑..曰献疑: (8)以君..之力以: 君: (9)曾.不能损.魁父之丘曾: 损: (10)如.太行、王屋何.?如……何: (11)且焉..置土石且: 焉: (12)投诸.渤海之尾诸: (13)遂率子孙荷.担者三夫.荷: 夫: (14)叩.石垦壤叩: (15)始龀.龀: (16)寒暑易节..,始一反焉。

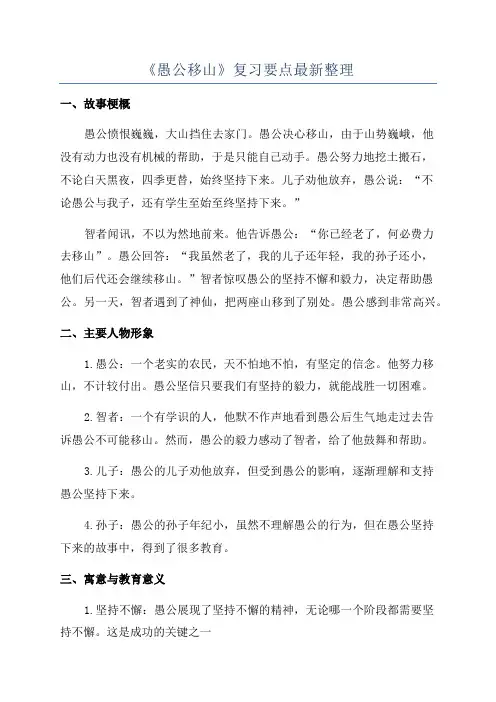

《愚公移山》复习要点最新整理一、故事梗概愚公愤恨巍巍,大山挡住去家门。

愚公决心移山,由于山势巍峨,他没有动力也没有机械的帮助,于是只能自己动手。

愚公努力地挖土搬石,不论白天黑夜,四季更替,始终坚持下来。

儿子劝他放弃,愚公说:“不论愚公与我子,还有学生至始至终坚持下来。

”智者闻讯,不以为然地前来。

他告诉愚公:“你已经老了,何必费力去移山”。

愚公回答:“我虽然老了,我的儿子还年轻,我的孙子还小,他们后代还会继续移山。

”智者惊叹愚公的坚持不懈和毅力,决定帮助愚公。

另一天,智者遇到了神仙,把两座山移到了别处。

愚公感到非常高兴。

二、主要人物形象1.愚公:一个老实的农民,天不怕地不怕,有坚定的信念。

他努力移山,不计较付出。

愚公坚信只要我们有坚持的毅力,就能战胜一切困难。

2.智者:一个有学识的人,他默不作声地看到愚公后生气地走过去告诉愚公不可能移山。

然而,愚公的毅力感动了智者,给了他鼓舞和帮助。

3.儿子:愚公的儿子劝他放弃,但受到愚公的影响,逐渐理解和支持愚公坚持下来。

4.孙子:愚公的孙子年纪小,虽然不理解愚公的行为,但在愚公坚持下来的故事中,得到了很多教育。

三、寓意与教育意义1.坚持不懈:愚公展现了坚持不懈的精神,无论哪一个阶段都需要坚持不懈。

这是成功的关键之一2.力量来自内心:尽管愚公在外界看来是愚蠢的,但他内心有坚定的信念和决心。

他不为困难所动摇,不畏惧失败和挫折,最终战胜了困难。

3.同理心和帮助别人:智者看到了愚公坚持不懈的精神,被他的毅力所感动,进而帮助愚公移山。

这个寓言故事提醒人们应该秉持同理心,关心并帮助别人。

4.传承与激励的重要性:愚公相信自己的后代会继续移山。

这个故事告诉我们,我们的努力和坚持不仅仅是为了自己,还有为了后代传承的责任。

四、适用范围和教育价值《愚公移山》是一篇非常有影响力和寓意深远的寓言故事,适用范围广泛。

它可以被用于教育儿童和青少年要有坚持不懈和毅力的品质;它可以被用于激励人们面对困难时要保持勇气和决心;它还可以用来教育人们要有同理心和乐于助人的精神,互相帮助。

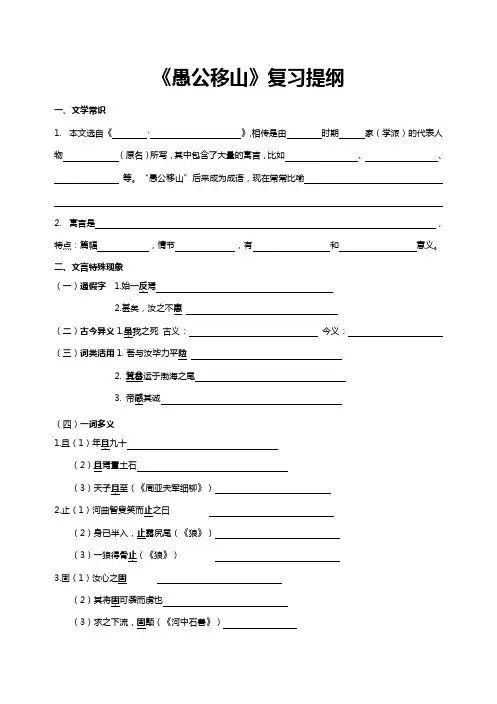

《愚公移山》复习提纲一、文学常识1.本文选自《·》,相传是由时期家(学派)的代表人物(原名)所写,其中包含了大量的寓言,比如、、等。

“愚公移山”后来成为成语,现在常常比喻2.寓言是,特点:篇幅,情节,有和意义。

二、文言特殊现象(一)通假字 1.始一反.焉2.甚矣,汝之不惠.(二)古今异义1.虽.我之死古义:今义:(三)词类活用1. 吾与汝毕力平险.运于渤海之尾2. 箕畚..3. 帝感.其诚(四)一词多义1.且(1)年且.九十(2)且.焉置土石(3)天子且.至(《周亚夫军细柳》)2.止(1)河曲智叟笑而止.之曰(2)身已半入,止.露尻尾(《狼》)(3)一狼得骨止.(《狼》)3.固(1)汝心之固.(2)其将固.可袭而虏也(3)求之下流,固.颠(《河中石兽》)4.苦(1)何苦.而不平(2)必先苦.其心志(《生于忧患,死于安乐》)5.诚(1)帝感其诚.(2)公孙衍、张仪岂不诚.大丈夫哉6.方(1)方.七百里(2)方.欲行,转视积薪后(《狼》)7.若(1)曾不若.孀妻弱子(2)若.儿戏耳(《周亚夫军细柳》)(3)若.屈伸呼吸(《杞人忧天》)(4)卿言多务,孰若.孤(《孙权劝学》)8.节(1)寒暑易节.(2)持节.诏将军(《周亚夫军细柳》)9.闻(1)操蛇之神闻.之(2)军中闻.将军令(《周亚夫军细柳》)10.居(1)面山而居.(2)居.无何(《周亚夫军细柳》)(3)居.天下之广居(《富贵不能淫》(4)居天下之广居.(《富贵不能淫》11.许(1)杂然相许.(2)自富阳至桐庐一百许.里(《与朱元思书》)12.然(1)杂然.相许(2)然.则天下之事(《河中石兽》)13.子(1)子.曰(《论语》十二章)(2)虽我之死,有子.存焉14.焉(1)且焉.置土石(2)始一反焉.无陇断焉.有子存焉.(3)三人行,必有我师焉.(《<论语>十二章》)15.已(1)惧其不已.也(2)骨已.尽矣(《狼》)16.之(1)本在冀州之.南河阳之.北以君之.力投诸渤海之.尾隐土之.北邻人京城氏之.孀妻曾不能毁山之.一毛操蛇之.神冀之.南汉之.阴(2)惩山北之.塞出入之.迂汝之.不惠虽我之.死汝之.不惠汝心之.固(3)跳往助之.河曲智叟笑而止之.曰(4)操蛇之神闻之.告之.于帝(5)曾不能损魁父之.丘(6)称善者久之.(《周亚夫军细柳》)(7)何陋之.有(《陋室铭》)(8)已而之.细柳军(《周亚夫军细柳》)17.以(1)以.君之力以.残年余力(2)河曲智叟亡以.应(3)乃以.宗正刘礼为将军(《周亚夫军细柳》)(4)请以.军礼见(《周亚夫军细柳》)(5)虽乘奔御风,不以.疾也(《三峡》)(6)可以.为师矣(《论语》十二章)(7)蒙辞以.军中多务(《孙权劝学》)18.其(1)惧其.不已也(2)其.妻献疑曰帝感其.诚(3)其.如土石何19.于(1)达于.汉阴箕畚运于.渤海之尾(2)告之于.帝(3)傅说举于.版筑之(4)故天将降大任于.斯人 (5)征于.色,发于.声 (6)困于.心,衡于.虑 (7)于我如浮云20.而(1)面山而居 聚室而谋曰 河曲智叟笑而止之曰 何苦而不平(2)而山不加增(3)人不知而不愠(《<论语>十二章》三、其它重点字。

《愚公移山》知识点总结.docx《愚公移山》知识点总结一、文章内容太行、王屋二山,方七百里,高万仞。

本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘。

如太行、王屋何 ?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。

以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

虽我之死,有子存焉 ;子又生孙,孙又生子 ;子又有子,子又有孙 ;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

二、文学常识1、本文选自《列子• 汤问》。

2、《列子》这部书中保存了不少古代寓言故事和神话传说。

3、本文是古代寓言中的名篇,有比较完整的故事情节,又带有神话色彩,历来脍炙人口。

4、列子,名寇,又名御寇,郑国人,战国前期道家代表人物之一。

三、语音太行(háng)万仞(rèn)惩(chéng)塞(sè)汝(r ǔ曾)(céng)诸(zh ū)箕(j ī)畚(b ěn)荷(hè)孀(shu ā ng)龀(chèn)叟(s ǒ u)匮(kuì)亡(wú)以应厝(cuò)雍(y ōng)冀(jì)四、通假字1、甚矣,汝之不惠惠通慧,聪明2、始一反焉反通返,往返3、河曲智叟亡以应亡通无,没有4、一厝朔东,一厝雍南厝通措,放置5、无陇断焉陇通垄,高山6、指通豫南指通直,一直五、古今异义词1、河阳之北河:古义:黄河,今义:泛指一般河流阳:古义:山之南,水之北今义:太阳2、达于汉阴阴:古义:山之北,水之南今义:阴天3、指通豫南指:古义:直,一直,今义:手指4、曾不能损魁父之丘曾:古义:乃,并今义:曾经5、投诸渤海之尾诸:古义:之于,今义:各个,许多6、遂率子孙荷担者三夫荷:古义:负荷,今义:荷花7、曾不能毁山之一毛毛;古义:草木,今义:毛发8、北山愚公长息曰息:古义:叹气,今义:休息9、虽我之死虽;古义:即使,今义:表示转折关系的连词,虽然10、惧其不已也已:古义:止,今义:已经11、无断焉断:古:山川阻隔,今:把持独占12、何苦而不平何苦:古:怎么会,哪怕今:不得做,犯不着六、活用1、河曲智叟笑而止之曰止:的使用法,阻止,使??停下2、面山而居面:名用作,面向,面着3、吾与汝力平:形容用作,用尽:形容用作名,峻的大山4、箕畚运于渤海之尾箕畚:名用作状,用箕畚装(土石 )5、山北之塞:形容意用法,以??苦6、聚室而曰聚:的使用法,使??聚集七、一多1、方: (1)方七百理 (古代称面用,横 )(2)今方来,吾欲辱之 (将要 )2、固: (1)汝心之固,固不可 (固 )(2)固国不以山溪之 (巩固 )(3)得腹中,固以怪之矣(本来)(4)固若金(固)3、:(1)子子无也(尽 )(2)今所乏者得我而之 (困 )(3)蝉千不 (尽)(4)非咨不其致 (追究到底 )(5)凶极 (极端 )4、如: (1)其如土石何 (如??何:把??怎么 )(2)水声,如佩 (好像 )(3)孰之,自以不如 (及)(4)如法炮制 (依照 )(5)如意算 (符合 )5、通: (1)指通豫南 (通向 )(2)初极狭,才通人 (通 )(3)阡陌交通,犬相(相通 )(4)政通人和 (利 )(5)通一舟 (全,整个 )八、重点解1、年且九十且:将近2、山北之塞塞:阻塞3、出入之迂也迂:曲折,4、聚室而曰室:家5、吾与汝力平汝:你6、然相:同7、其妻献疑曰献疑:提出疑8、以君之力君:方的尊称,相当于“您”9、曾不能魁父之丘曾:副,用来加气,可“ ??都” :削减丘:小山10、如太行、王屋何?如??何:把??怎么11、且焉置土石且:,况且焉:疑代,哪里 12、投渤海之尾:之于13、遂率子荷担者三夫荷:挑夫:成年男子14、叩石壤扣:敲,15、始:牙16、寒暑易,始一反焉。

八年级上册愚公移山知识点八年级上册《愚公移山》知识点《愚公移山》是一篇著名的寓言故事,通过一个老人和他的家人用坚定的信念和不懈的努力移山的故事,寓意人们只要有毅力和勇气,就能迎难而上,克服困难,最终达到自己的目的。

下面,本文将根据这个寓言故事的内容整理出相关知识点,以供学习参考。

一、词语解析1. 愚公:愚蠢的老人的意思。

2. 移山:将山移动的意思,也代表克服困难。

3. 岳父大人:岳父的尊称。

4. 过不去:不能通行。

5. 震惊:受到极大的震动和惊讶。

6. 困难:困难和障碍。

7. 独自:独自一人。

8. 彻夜难眠:整夜难以入眠。

9. 睡意全无:没有睡意。

二、文化常识1. 山崩:山体发生碎裂、滑坡等现象,导致山体部分或全部下滑或坍塌的自然现象。

2. 杠杆:机械原理上将向一个方向用力的力量,通过撬棍等器具的辅助,集中加大了对物体的推力,使物体更容易被推动。

3. 宏伟:规模巨大,气势宏大。

4. 掘地三尺:形容极其刻苦的劳动。

5. 果断:做事果决,毫不犹豫。

6. 信念:坚定不移的信仰或信心。

7. 不懈:不停息,不放弃。

三、故事情节简介《愚公移山》的故事情节简述为:在古代有个老人名叫愚公,他家门口的山太高了,不能通行。

愚公决定用坚定的信念和不懈的努力,把这座山挖平。

他为此和家人一起开挖,焚香拜祭神明,哀求神灵减少山体,虽然遇到了强烈的困难和反对,但是愚公和家人始终没有放弃。

终于,在他们不懈的努力下,山体慢慢地消融,愚公的信念获得了神明的认可与祝福,最终目标达成。

四、寓意《愚公移山》的寓意是故事中的老人本来只是一个十分普通的老人,他拥有的唯一的东西就是他坚定的信念。

这种信念使他一直坚持下去,只要他有信心和毅力,就可以让一座他认为自己需要的山峰移动起来。

这个故事在传递一种人生的信念,只要我们有目标和坚定的信念,我们就可以想办法克服各种难题,去实现自己的目标。

五、重点句子1. 山不是越来越老,而是越来越高。

2. 我们有信心、有毅力,一定可以完成任务。

八上语文愚公移山知识点文言句式

以下是八年级上册语文《愚公移山》中的一些重要知识点和文言句式:

1. 重要字词:

- 通假字:反、惠、亡、厝等字在文中的通假用法。

- 古今异义:妻子、河阳、指等词语在古今的不同含义。

- 一词多义:如“且”、“之”、“其”等词语在不同语境下的多种意思。

2. 文言句式:

- 倒装句:如“甚矣,汝之不惠”,正确语序为“汝之不惠,甚矣”。

- 省略句:如“(愚公)遂率子孙荷担者三夫”,省略了主语愚公。

- 被动句:“帝感其诚”,意思是天帝被他的诚心所感动。

3. 文章主旨:

- 本文通过讲述愚公坚持不懈地移山的故事,强调了毅力和决心的重要性。

- 同时也反映了道家“道法自然”的思想,即顺应自然、不违背自然规律。

4. 人物形象:

- 愚公:具有坚定的信念和毅力,不畏艰难险阻,坚持不懈地追求目标。

- 智叟:目光短浅,对愚公的行为持怀疑和嘲笑的态度。

5. 写作手法:

- 对比手法:通过愚公和智叟的对比,突出了愚公的坚定和智叟的短视。

- 象征意义:愚公移山的行为象征着人类与自然的抗争,以及人类改造自然的决心。

以上是《愚公移山》的一些重要知识点和文言句式,希望对你有所帮助。

在学习过程中,要注重对文章的理解和分析,提高自己的文言文阅读能力。

《愚公移山》知识点归纳大全一、文章内容太行、王屋二山,方七百里,高万仞。

本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘。

如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。

以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

二、文学常识1、本文选自《列子•汤问》。

2、《列子》这部书中保存了不少古代寓言故事和神话传说。

3、本文是古代寓言中的名篇,有比较完整的故事情节,又带有神话色彩,历来脍炙人口。

4、列子,名寇,又名御寇,郑国人,战国前期道家代表人物之一。

三、语音太行(háng) 万仞(rèn) 惩(chéng) 塞(sè) 汝(rǔ) 曾(céng)诸(zhū) 箕(jī)畚(běn) 荷(hè) 孀(shuāng) 龀(chèn) 叟(sǒu)匮(kuì) 亡(wú)以应厝(cuò) 雍(yōng) 冀(jì)四、通假字1、甚矣,汝之不惠惠通慧,聪明2、始一反焉反通返,往返3、河曲智叟亡以应亡通无,没有4、一厝朔东,一厝雍南厝通措,放置5、无陇断焉陇通垄,高山6、指通豫南指通直,一直五、古今异义词1、河阳之北河:古义:黄河,今义:泛指一般河流阳:古义:山之南,水之北今义:太阳2、达于汉阴阴:古义:山之北,水之南今义:阴天3、指通豫南指:古义:直,一直,今义:手指4、曾不能损魁父之丘曾:古义:乃,并今义:曾经5、投诸渤海之尾诸:古义:之于,今义:各个,许多6、遂率子孙荷担者三夫荷:古义:负荷,今义:荷花7、曾不能毁山之一毛毛;古义:草木,今义:毛发8、北山愚公长息曰息:古义:叹气,今义:休息9、虽我之死虽;古义:即使,今义:表示转折关系的连词,虽然10、惧其不已也已:古义:止,今义:已经11、无陇断焉陇断:古义:山川阻隔,今义:把持独占12、何苦而不平何苦:古义:怎么会,哪怕今义:不值得做,犯不着六、词类活用1、河曲智叟笑而止之曰止:动词的使动用法,阻止,使……停下2、面山而居面:名词用作动词,面向,面对着3、吾与汝毕力平险毕:形容词用作动词,用尽险:形容词用作名词,险峻的大山4、箕畚运于渤海之尾箕畚:名词用作状语,用箕畚装(土石)5、惩山北之塞惩:形容词意动用法,以……为苦6、聚室而谋曰聚:动词的使动用法,使……聚集七、一词多义1、方:(1)方七百理(古代称面积用语,纵横)(2)今方来,吾欲辱之(将要)2、固:(1)汝心之固,固不可彻(顽固)(2)固国不以山溪之险(巩固)(3)得鱼腹中书,固以怪之矣(本来)(4)固若金汤(坚固)3、穷:(1)子子孙孙无穷匮也(穷尽)(2)今为所识穷乏者得我而为之(穷困)(3)蝉则千转不穷(尽)(4)非咨询不穷其致(追究到底)(5)穷凶极恶(极端)4、如:(1)其如土石何(如……何:把……怎么样)(2)闻水声,如鸣佩环(好像)(3)孰视之,自以为不如(及)(4)如法炮制(依照)(5)如意算盘(符合)5、通:(1)指通豫南(通向)(2)初极狭,才通人(通过) (3)阡陌交通,鸡犬相闻(相通)(4)政通人和(顺利)(5)通计一舟(全,整个)八、重点词语解释1、年且九十且:将近2、惩山北之塞塞:阻塞3、出入之迂也迂:曲折,绕远4、聚室而谋曰室:家5、吾与汝毕力平险汝:你6、杂然相许许:赞同7、其妻献疑曰献疑:提出疑问8、以君之力君:对对方的尊称,相当于“您”9、曾不能损魁父之丘曾:副词,用来加强语气,可译为“连……都” 损:削减丘:小山10、如太行、王屋何? 如……何:把……怎么样11、且焉置土石且:连词,况且焉:疑问代词,哪里12、投诸渤海之尾诸:之于13、遂率子孙荷担者三夫荷:挑夫:成年男子14、叩石垦壤扣:敲,凿15、始龀龀:换牙16、寒暑易节,始一反焉。

《愚公移山》文化积累

1.作家作品

本文选自《列子•汤问》篇。

《列子》相传为战国时期郑人、道家学派代表人物列御寇所撰。

《汉书•艺文志》中录有《列子》八篇,今已亡佚。

今《列子》,一般认为是晋人张湛注释编写而成。

其中保存了不少民间故事、寓言和神话传说。

本文就是一篇有浪漫主义神奇色彩的寓言故事。

它使我们形象地看到了古代劳动人民的智慧和力量。

2.文体知识

关于寓言:

寓言是一种文学体裁。

寓言,就是把一定的道理寄托在故事之中,情节比较简单,篇幅短小,寓意深刻而含蓄。

关于神话:

神话,关于神仙或神化的古代英雄的故事,是古代人民对自然现象和社会生活的一种天真的解释和美丽的向往。

神话不同于迷信。

在生产力极不发达的条件下,人们只能通过幻想,借助具有超人力量的神来实现征服自然的愿望。

马克思说:“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力,支配自然力,把自然力形象化。

”本文采用神话结尾,借助神的力量来实现愚公的宏伟抱负,是解决人和自然矛盾的想象方式,所反映的是古代劳动人民的美好愿望,跟宣传轮回、报应等封建迷信思想有着本质的不同。

11.部编版语文八上第 22 课《愚公移山》复习知识点大全先关注哦!准备购买的各位朋友,记得先领优惠券哦!拜托您一定先关注,再购买哦!第 11 节:部编版语文八上第 22 课《愚公移山》复习知识点《愚公移山》讲述了愚公不畏艰难,坚持不懈,挖山不止,最终感动天帝而将山挪走的故事。

愚公家门前有两座大山挡着路,他决心把山平掉,另一个“聪明”的智叟笑他太傻,认为不能。

愚公说:“我死了有儿子,儿子死了还有孙子,子子孙孙无穷无尽的,又何必担心挖不平呢?”后因感动天帝,所以天帝命夸娥氏的两个儿子搬走两座山。

文章塑造了愚公的形象,表现了中国古代劳动人民有移山填海的坚定信心和顽强毅力,说明了“愚公不愚,智叟不智”,只要不怕困难,坚持斗争,定能获得事业上的成功。

【原文】太行、王屋二山,方七百里,高万仞。

本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也。

聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。

以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【译文】太行、王屋两座山,方圆七百里,高七八千丈,本来在冀州南边,黄河北岸的北边。

北山下面有个名叫愚公的人,年纪快到 90 岁了,在山的正对面居住。

他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷表示赞同。

部编版八年级上册《愚公移山》复习要点

一、重点词语解释

1、年且九十且:将近

2、惩山北之塞塞:阻塞

3、出入之迂也迂:曲折,绕远

4、聚室而谋曰室:家

5、吾与汝毕力平险汝:你们

6、杂然相许杂然:纷纷许:赞同

7、其妻献疑曰献疑:提出疑问

8、以君之力以:凭君:对对方的尊称,相当于“您”

9、曾不能损魁父之丘曾:连……都……损:削减丘:土堆

10、如太行、王屋何? 如……何:把……怎么样

11、且焉置土石且:连词,况且焉:疑问代词,哪里

12、投诸渤海之尾诸:之于

13、遂率子孙荷担者三夫荷:扛夫:成年男子

14、叩石垦壤叩:敲,凿15、始龀龀:换牙

16、寒暑易节,始一反焉。

易:交换节:季节

17、汝心之固,固不可彻心:思想固:顽固彻:通

18、子子孙孙无穷匮也穷匮:穷尽19、命夸娥氏二子负二山负:背

二、通假字

1、甚矣,汝之不惠“惠”通“慧”,聪明

2、始一反焉“反”通“返”,往返

3、河曲智叟亡以应“亡”通“无”,没有

4、一厝朔东,一厝雍南“厝”通“措”,放置

5、无陇断焉“陇”通“垄”,高地

三、古今异义词

1、河阳之北河:古义:黄河,今义:泛指一般河流

阳:古义:山之南,水之北今义:太阳

2、达于汉阴阴:古义:山之北,水之南今义:阴天

3、指通豫南指:古义:直,今义:手指

4、曾不能损魁父之丘曾:古义:连……都……今义:曾经

5、投诸渤海之尾诸:古义:之于,今义:各个,许多

6、遂率子孙荷担者三夫荷:古义:扛,今义:荷花

7、曾不能毁山之一毛毛:古义:草木,今义:毛发

8、北山愚公长息曰息:古义:叹气,今义:休息

9、虽我之死虽:古义:即使,今义:虽然

10、惧其不已也已:古义:止,今义:已经

11、无陇断焉陇断:古义:山冈阻隔,今义:把持独占

12、何苦而不平苦:古义:愁今义:五味之一,与“甘”相对

四、词类活用

1、面山而居面:名词用作动词,面向,面对着

2、吾与汝毕力平险毕:形容词用作动词,用尽

险:形容词用作名词,险峻的大山

3、箕畚运于渤海之尾箕畚:名词用作状语,用箕畚装(土石)

五、一词多义

1、方:(1)方七百里(面积)(2)方其远出海门(当……时)(3)方欲行(将要)

2、固:(1)汝心之固,固不可彻(顽固)(2)固国不以山溪之险(巩固)

(3)得鱼腹中书,固以怪之矣(本来)(4)固若金汤(坚固)

3、穷:(1)子子孙孙无穷匮也(穷尽)(2)穷凶极恶(极端)

(3)今为所识穷乏者得我而为之(穷困)

4、许:(1)杂然相许(赞同)(2)遂许先帝以驱驰(答应)

(3)潭中鱼可百许头(表约数)

5、通:(1)指通豫南(通向)(2)初极狭,才通人(通过)(3)政通人和(顺利)(4)阡陌交通,鸡犬相闻(相通)(5)通计一舟(全,整个)

六、理解性填空

1、对于愚公移山,人们的态度不一:一方面,支持者众,初定计划时其家人“杂然相许”,深入研究时其妻“献疑”,移山过程中邻人之遗男也“跳往助之”;另一方面,也有反对者,智叟就“笑而止之”。

(用原文回答)

2、“愚公”坚信移山成功的依据是:子子孙孙无穷匮也,而山不加增。

3、第三段可以看作是文章的驳论部分。

“智叟”为了证明自己的观点,在文中列举的论据是以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何;“愚公”在文中用来驳斥智叟最有力的一句话是子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平;他批驳的方式是驳论据;其结果是河曲智叟亡以应。

七、重点语句翻译

1、寒暑易节,始一反焉。

*冬夏换季,才往返一次。

2、甚矣,汝之不惠*你太不聪明了。

3、以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

*凭您的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋(这两座山)怎样呢?

4、箕畚运于渤海之尾。

*用箕畚装上士石运到渤海边上。

5、惩山北之塞,出入之迂也。

*他苦于山北道路的阻塞,出去进来都要绕远路。

6、汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

*你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连寡妇、孤儿都比不上。

7、子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

*子子孙孙是没有穷尽的,可是山不会增高加大,还愁什么挖不平呢?

九、课文内容理解

1、“河曲智叟笑而止之曰”中的“笑”表现了智叟不智或自作聪明;“北山愚公长息曰”中的“长息”表现了愚公不愚或胸有成竹;“笑”和“长息”属于人物的神态描写。

2、“杂然相许”与“其妻献疑”意思是否矛盾?为什么?

*不矛盾。

“杂然相许”表明愚公提议移山受到众人的拥护;“其妻献疑”是出于对愚公的关心,并不是反对愚公移山。

3、从愚公之妻和智叟说话的语气来分析,两人对愚公移山的态度有何不同?这两个人说的话对情节的发展分别起怎样的作用呢?

*(1)愚公之妻的话是关心的语气,她并不反对移山,只是提出要解决“焉置土石”的问题。

(2)智叟的话带有轻视的(或讥讽的、挖苦的、责备的怀疑的)语气,以阻止愚公移山。

(3)前者“献疑”引出了讨论运土的问题。

(4)后者“笑而止之”引出了愚公的反驳。

4、寓意:*有远大抱负并不畏艰难险阻,有坚忍不拔的毅力,最终会走向成功。

5、结尾说上帝被愚公的“诚”感动了,“诚”指的是什么?从中你受到什么启发?*这“诚”指的是移山的决心(毕力平险)和实际行动。

这种决心和实际行动正是我们学习所需要的,“精诚所至,金石为开”,我们在学习中一定要有决心,而且把决心付诸于实际行动,这样才能取得成功。

6、最后故事的结尾带有神话色彩,为什么要这样写?

*因为当时科学不发达,人们往往借助想象以征服自然。

这样写,可以让人们在精神上得到了鼓舞,表达人们美好愿望。

7、作者是怎样刻画愚公之“愚”的?

*课文开头写太行、王屋既高又大,而愚公仅以全家的力量来移山,这在一般人看来,已经是“愚蠢”的了;接着写运土石,地点是“渤海之尾,隐土之北”,路程

如此遥远,往返一趟需时两年,这又进一步显示了愚公的“愚”。

到智叟前来阻止移山,愚公说出了“子子孙孙无穷匮也,而山不加增”的道理,他的形象霎时高大起来——原来他的见解远远超出一般人之上,愚公真是“大智若愚”啊!这种由表及里地塑造愚公形象的方法类似于散文的“欲扬先抑”。

8、本文对比和衬托手法的运用:

*愚公和智叟,一愚一智,具有强烈的对比作用。

愚公有实现“直通豫南,达于汉阴”以造福大众和后世子孙的伟大抱负,对人力的无穷无尽有坚定的信念;智叟只看到自然的威力,看不到人力的伟大,认为移山是“不惠”之举。

两相对比,一个高尚,一个平庸。

在命名上特意加以颠倒:以愚公的大智大勇而命名为“愚”,一智叟的鼠目寸光而命名为“智”,加重了对比的色调,增强了讽刺效果。

另外以太行、王屋二山的高大,运土石路程的遥远衬托愚公的气魄和移山之艰巨,以操蛇之神的“惧”和天帝的“感”,衬托愚公不可动摇的决心。

9、鲜明的人物形象:

*愚公是一个有远大的抱负,对克服困难有坚定的信念,对人与自然的关系有正确认识的智者形象。

(目光长远,不畏困难,坚持不懈)他大智若愚,坚信移山的事业尽管不可能在一代两代人的手里完成,但只要世世代代坚持干下去,就一定有完成的希望。

在移山的过程中,他站得高,看得远,考虑问题十分周密,驳斥智叟有理有据,令人可亲可敬。

智叟是一个自作聪明的愚者形象。

他轻视愚公,反对移山,目光短浅,无所作为而又好为人师,令人可厌可憎。

十二、开放性试题

1、流行歌曲《愚公移山》中这样唱道:“听起来是奇闻,讲起来是笑谈…… 无路难呀开路更难,所以后来人为你感叹。

”请谈谈你对愚公“开路”精神的理解。

*愚公的开路精神是与困难作斗争的顽强意志,是排除非议的坚定信心,是今天的开拓创新精神,我们做事就需要这种精神。

2、《愚公移山》反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄,说明了克服困难要下定决心的道理,教育了我们一代又一代人。

今天,站在保护大自然的角度,谈谈你对“愚公”挖山的看法。

*示例:像愚公这样挖山不行。

因为山上的草木植被遭到彻底的破坏后,会导致沙化、生态失衡,会给人类生存带来祸患。

(答案必须是否定的)

3、在你所熟悉的古代寓言、神话故事中,还有哪些与《愚公移山》的意义相同?请写出故事的名称,不少于两个。

*夸父追日、精卫填海

4、对愚公移山的行为,有人说:“愚公真得很愚,大山挡了路,自己去挖山本来就愚不可及,为什么还要让子子孙孙却吃这苦头呢?绕山开路或干脆搬家不就行了吗?”对此,你怎么看?

(参考一:我认为愚公不愚。

因为愚公深知人力可战胜自然的道理,并决心将它付诸实践。

绕山而行或者干脆搬家则是害怕困难、停滞不前的表现。

人世间艰难和险阻无处不在,人们不可能时时、事事、处处都能回避得了。

愚公的决心和精神,代表了人类改造自然和征服自然的愿望。

就这一点来说,愚公不但不愚,相反是大智大勇。

参考二:我认为愚公的言行是智者的言行。

他移山,不是一时头脑发热,而是经过了深思熟虑的,他有十分明确的目标,对移山的过程和结果都作了通盘考虑。

试问;这是愚者能做到的吗?今天发展中的中国,尤其需要这种“愚公移山”的精神。

至于搬家、绕山开路等行为都属于偷懒的行为。

一见困难就退缩,社会怎能进步?自古至今,就是因为有那些不怕困难、敢为天下先的“愚者”,才有了今天科学技术的飞速发展,才有了社会主义建设的日新月异。

)。