儿童语言获得理论

- 格式:doc

- 大小:4.70 KB

- 文档页数:3

第四章儿童语言获得的三大理论教学目的与要求:1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学重点1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学难点1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学方法自;讨论学;答疑教学时数1课时教学过程儿童为什么能在短短的几年内掌握复杂的语言?儿童语言知识和能力从何而来,是先天具有的还是后天习得的?对此,20世纪的心理学家和语言学家进行了各种探究。

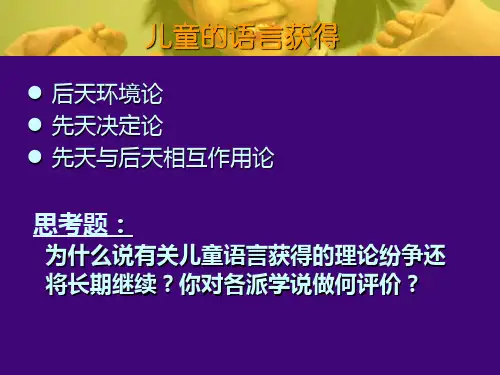

关于幼儿语言发展的理论,有许多流派、学说,他们之间相互纠缠、或貌相似而实相异,大体上可以把他们归为三大类:后天环境论、先天决定论、先天与后天相互作用论。

学前儿童语言的获得有三大理论:1.后天环境论:↗机械模仿说①模仿说↘选择性模仿说②强化说:斯金纳的观点及批评③中介说:基本观点及批评2.先天决定论:①先天语言能力说及乔姆斯基的基本观点②自然成熟说及勒纳伯格的基本主张3.先天与后天相互作用论:①皮亚杰的认知说以及基本观点。

②布朗等的规则学说及基本观点。

③布鲁纳等的社会交往学说及基本观点。

第1节后天环境论以巴甫洛夫的条件反射理论和华生的行为主义学说为基础理论的学者,在儿童语言发展的问题上都比较强调后天环境的因素。

这些学者关于儿童语言发展的理论,都是被称为后天环境论。

在行为主义者看来,儿童撑握语言,就是在后天的环境中通过学习获得语言的习惯,语言习惯的形成,是一系列“刺激——反应”的结果。

以行为主义理论背景的后天环境论者,关于语言获得的观点因强调的侧重点不同而并不完全一致,其内部还可以分为模仿说、强化说、中介说三种。

一、模仿说(一)主要观点模仿说认为,儿童是通过对成人语言的模仿而学会语言的,儿童的的语言是其父母语言的翻板。

语⾔学家和⼼理学家提出了⼏种⾔语获得的理论。

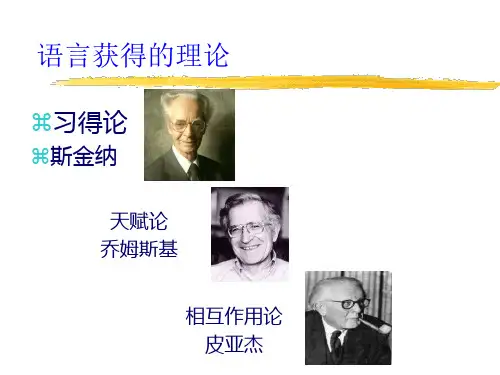

其⼀,是以斯⾦纳的⼯具性条件反射为基础的强化说。

这种理论认为:⽗母总是对孩⼦的发⾳活动进⾏⿎励和反应,以刺激孩⼦发出更多的⾳;同时,⽗母⼜总是以正确的语⾳词进⾏强化,所以乳⼉期的咿呀语(babbling)也越朝着正确的语⾳、语义⽅向发展。

其⼆,是以班杜拉的社会学习理论为基础的模仿说。

这种理论认为:乳⼉和⽗母从事相互模仿的游戏,他们中的⼀个发出⼀种声⾳或咿呀,另⼀个则以同样的声⾳愉快地回答。

在这样的游戏中,乳⼉不仅仅练习了语⾳,也练习了相互谈话这种⽅式,还获得了语义。

随着乳⼉开始学会⼀个词或说有意义的语⾳,他的⽗母也得意地重复这个声⾳,使其更容易理解。

其三,是乔姆斯基的“LAD”即“语⾔获得装置”。

他认为,所有的⼈都有⼀种获得⾔语的先天倾向,这是由于⼈类有⼀个天⽣的获得语⾔的体系,图⽰如下:

有三个事实⽀持这种理论:(1)所有健康的⼉童获得本民族的语⾔⽆须专门训练;(2)没有任何动物可以获得与⼈类同等程度的语⾔;(3)⼤脑的某些区域显然有特殊的⾔语机能区。

其四,是以巴甫洛夫的条件反射为基础的,特别是以两种信号系统学说为基础的理论,这种理论是研究词如何代替具体事物⽽获得“信号的信号”功能,并在词与词之间形成相互联系的⾔语系统。

这个过程分为四个阶段:

第⼀阶段直接刺激物→直接反应

第⼆阶段词的刺激物→直接反应

第三阶段直接刺激物→词的反应

第四阶段词的刺激物→词的反应

总的来说,我们认为这四种理论各有可取之处,但就四种中的某⼀种理论来说,是不能说明⾔语获得过程的。

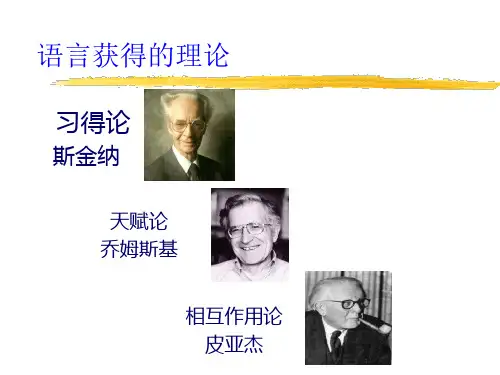

儿童第一语言习得理论一、刺激—反应论(后天环境外部因素决定一切,必须靠模仿、强化、重复等外部因素去习得第一语言)理论基础:行为主义心理学代表:斯金纳主张:采用严格的科学方法,对人的行为进行客观研究,反对研究人内部的意识思维活动。

对语言的认识:语言是习惯的总和。

是后天习得,是通过刺激—反应—强化模式养成习惯而学会的,强调外部条件的作用,忽视认知能力的作用。

评价:(积极vs缺陷)1. 模仿vs每句话都是新的2.强化vs并非总是3.人的思维活动养成习惯vs儿童言语行为的创造性4语言外部形式vs难以培养语言交际能力二、先天论—“内在论”(先天的语言习得机制决定一切,儿童头脑里的普遍语法使他能自然内化语言的规则体系)理论基础:“普遍语法” 代表:乔姆斯基对语言的认识:语言是由抽象规则构成的复杂体系。

语言习得是把复杂的规则“内化”,达到自动运用的程度。

人的言语行为充满了创造性。

语言习得是假设—验证的演绎过程。

语言习得机制(LAD ) 普遍语法:以待定参数形式出现、人类语言所普遍具有的语言原则评价语言信息的能力:对所接触的实际语言的核心部分进行语言参数的定值母语假设根据在语言环境中获得的信息反馈 运用评价能力分析、验证这些假设评价:1.强调人类天生具有的语言习得能力,是语言获得的根本原因。

2.语言习得是主动、积极、创造性的过程。

3.过分强调天赋,忽视后天环境的作用,忽视反复操练养成习惯的必要性。

三、认知论(先天与后天因素相互作用,先天具有而后天不断发展的认知能力决定一切,语言能力只是认知能力的一部分) 理论基础:发生认识论 代表:皮亚杰认知能力 (语言习得是归纳过程:对语言材料假设—检验—总结出语言规则) 语言能力的发展对儿童第一语言习得的观点:儿童头脑中没有语言习得机制,不存在普遍语法,但有先天的认知机制和认知能力。

认知机制和认识能力与环境相互作用,并向环境学习。

儿童语言的发展是个体在与客观环境交互作用过程中,通过同化、顺应和达到暂时平衡。

5-1幼儿园语言学习理论与实践5-1 幼儿园语言研究理论与实践引言幼儿园是培养孩子语言研究能力的重要阶段。

本文将探讨幼儿园语言研究的理论与实践,旨在帮助教师们更好地指导幼儿的语言发展。

语言研究理论1. 得语言理论得语言理论认为,幼儿研究语言的过程类似于母语得过程,是一种自然而然的能力。

教师在幼儿园应提供丰富的语言环境和亲子互动,让孩子通过自主探索和模仿来得语言。

2. 社会交互理论社会交互理论认为,语言研究是通过社交互动和交流来实现的。

在幼儿园中,教师应创造各种社交机会,鼓励幼儿与他人进行对话和合作,以促进他们的语言发展。

3. 认知发展理论认知发展理论认为,幼儿的语言研究与其认知能力的发展密切相关。

幼儿园教师应根据幼儿的认知水平,设计适合他们的语言研究任务和活动,帮助他们提高语言能力。

语言研究实践1. 提供丰富的语言环境幼儿园应提供充满语言研究机会的环境,包括丰富多样的图书、玩具和游戏。

教师可以通过展示图片、讲故事等方式,激发幼儿的语言兴趣和表达欲望。

2. 鼓励语言交流教师应鼓励幼儿之间的语言交流,例如组织小组活动、角色扮演等。

同时,教师也要积极参与幼儿的对话,引导他们正确使用语言,并给予积极的反馈和鼓励。

3. 创设情境和角色扮演通过创设情境和角色扮演的方式,教师可以激发幼儿的语言表达和沟通能力。

例如,搭建一个医院角色扮演区域,让幼儿扮演医生、护士等角色,通过模拟对话提高他们的语言能力。

4. 多媒体辅助教学教师可以利用多媒体技术,如音频、视频等,辅助幼儿的语言研究。

通过播放儿歌、英语动画片等,可以帮助幼儿研究语音、词汇等基础知识。

结论幼儿园语言研究理论与实践需要结合得语言理论、社会交互理论和认知发展理论。

通过提供丰富的语言环境、鼓励语言交流、创设情境和角色扮演,以及利用多媒体辅助教学等策略,可以有效促进幼儿的语言发展。

教师们应根据幼儿的个体差异和发展水平,灵活运用这些策略,帮助他们建立良好的语言研究基础。

有关语言习得的三种主要理论(1)环境论。

强调环境对儿童语言获得的决定性影响。

又可分为三种:1.模仿说。

传统的模仿说认为儿童学习语言是对成人语言的模仿和简单的翻版。

这种观点自G。

奥尔波特首次提出后,在20世纪20—50年代较流行。

后不少研究者主张对语言模仿的性质应有正确理解。

如怀特赫斯特提出选择性模仿的概念,认为儿童对成人语言的模仿不是机械的,而是有选择性的。

2.强化说。

从巴甫洛夫的经典条件反射学说和两种信号系统学说到斯金纳的操作性条件反射学说,都认为语言的发展是一系列刺激-反应的连锁和与反应相伴随的强化。

3.社会交往说。

认为儿童是在与成人的语言交往实践中获得语言的。

布鲁纳等人指出,与成人交往是儿童获得语言的关键因素。

(2)先天决定论。

强调语言的获得是先天禀赋的作用。

又分为两种:1.先天语言能力说。

主要由乔姆斯基提出,认为决定幼儿说话的是先天遗传的语言能力,即先天的普遍语法知识,它规定了各种人类语言的句子的构造和理解,因此不同种族、不同语言环境的儿童都能按基本上相同的方式和顺序掌握本族语言。

2.自然成熟说。

以勒内伯格为代表,赞成先天决定论,但以生物学和神经生理学作为理论基础,强调生物遗传素质是人类语言获得的决定因素,人类大脑具有专管语言的区域,语言是人类大脑机能成熟的产物。

(3)环境与主体相互作用论。

以皮亚杰为代表,倾向于以认知结构的发展说明语言的发展,认为儿童的语言能力仅仅是大脑一般认知能力发展的一个方面。

认知结构的形成和发展是主体与客体相互作用的结果。

相应地,儿童的语言发展也是环境与主体相互作用的结果。

儿童不是通过被动模仿掌握造句规则,他们的造句往往具有创造性。

第四章儿童语言获得的三大理论教学目的与要求:1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学重点1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学难点1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学方法自;讨论学;答疑教学时数1课时教学过程儿童为什么能在短短的几年内掌握复杂的语言?儿童语言知识和能力从何而来,是先天具有的还是后天习得的?对此,20世纪的心理学家和语言学家进行了各种探究。

关于幼儿语言发展的理论,有许多流派、学说,他们之间相互纠缠、或貌相似而实相异,大体上可以把他们归为三大类:后天环境论、先天决定论、先天与后天相互作用论。

学前儿童语言的获得有三大理论:1.后天环境论:↗机械模仿说①模仿说↘选择性模仿说②强化说:斯金纳的观点及批评③中介说:基本观点及批评2.先天决定论:①先天语言能力说及乔姆斯基的基本观点②自然成熟说及勒纳伯格的基本主张3.先天与后天相互作用论:①皮亚杰的认知说以及基本观点。

②布朗等的规则学说及基本观点。

③布鲁纳等的社会交往学说及基本观点。

第一节后天环境论以巴甫洛夫的条件反射理论和华生的行为主义学说为基础理论的学者,在儿童语言发展的问题上都比较强调后天环境的因素。

这些学者关于儿童语言发展的理论,都是被称为后天环境论。

在行为主义者看来,儿童撑握语言,就是在后天的环境中通过学习获得语言的习惯,语言习惯的形成,是一系列“刺激——反应”的结果。

以行为主义理论背景的后天环境论者,关于语言获得的观点因强调的侧重点不同而并不完全一致,其内部还可以分为模仿说、强化说、中介说三种。

一、模仿说(一)主要观点模仿说认为,儿童是通过对成人语言的模仿而学会语言的,儿童的的语言是其父母语言的翻板。

(二)评价模仿是幼儿学习语言的重要方法,但它忽视儿童掌握语言过程中的主动性和创造性,显然是有失偏颇的。

儿童语音获得理论简述的报告,600字儿童语音获得理论(children’s speech acquisition theory)是研究儿童如何学习语言的心理语言学理论。

它探讨了人类发育过程中,幼儿专注于学习语言的方式和原因。

这种理论旨在提供一个对复杂语言发展过程的系统性解释。

儿童语音获得理论可以追溯到研究婴儿期早期发展的最早工作。

例如,迪昂·欧文(D.O.W.Worth)曾经研究了大量婴儿期经验,以及婴儿如何学习语言。

他发现,婴儿期非常容易形成几个重要的模式,而这些模式会随着年龄的增长逐渐发展为后来的声音模式,从而支持言语发展。

此外,儿童语音获得理论还强调了语言社会发展。

大量研究表明,宝宝在社会交流活动中学习语言。

他们可以从家庭成员处获得社会材料,尤其是当家庭成员和孩子建立起可信的关系时,他们会更快地学习语言。

他们可以从家庭成员处获得社会材料,尤其是当家庭成员和孩子建立起可信的关系时,他们会更快地学习语言。

此外,儿童语音获得理论认为,孩子们也可以从外部社会活动中学习语言。

他们可以从课堂上的教育活动中学习语言,也可以从日常社会实践中获得社会参照,以及他们可以借助电视、新闻、媒体等外部资源学习语言。

最后,儿童语音获得理论也强调了孩子们在学习语言过程中的自主性。

儿童语音获得理论认为,儿童在学习语言过程中具有一定的自律意识,他们知道必须使用不同的方式和策略来学习语言,他们能够从社会中吸收语言,然后把它用到不同的语言环境中。

总的来说,儿童语音获得理论是一种研究儿童如何学习语言的心理语言学理论。

它探讨了人类发育过程中,幼儿专注于学习语言的方式和原因。

这种理论强调婴儿期经验,社会发展以及孩子们学习语言过程中的自主性等多方面因素,为复杂的语言发展提供了一个系统性的解释。

二、儿童语言获得理论当今国外的三大儿童语言获得理论为后天环境论、先天决定论和先天与后天相互作用论。

后天环境理论认为,儿童语言能力完全是后天获得的,是由后天的经验形成的,它强调模仿和强化。

模仿说是1924年由美国心理学家阿尔波特提出的。

他认为,儿童的语言是通过模仿父母的语言而获得的,是其父母语言的翻版。

强化说是由美国著名心理学家斯金纳提出的。

他认为,儿童模仿正确,就会得到成人的认可或鼓励,即受到强化。

但后来的大量观察表明,儿童并不仅仅通过模仿获得语言。

先天决定理论比较有影响的有两种:以乔姆斯基(N.Chomsky)为代表的“LAD理论”和以伦内伯格(E.H.Lenneberg)为代表的“关键期理论”。

乔姆斯基认为,儿童头脑中存在着一个由遗传因素决定的先天的“语言获得机制”,所以当儿童一生下来,听到各种各样的话语,就触动语言获得机制开始工作。

“儿童语言学习就像儿童的身体在适宜的环境刺激和营养条件下,按预定的方式生长和成熟一样”。

伦内伯格(E.H.Lenneberg)认为,儿童语言的发展是自然成熟的,随着儿童的大脑和生理发音器官等生理机能发育到一定阶段,受到适当的外因的刺激,就能使潜在的与语言相关的生理机能转变为实际的语言能力,所以儿童语言能力的获得是由先天遗传因素决定的。

同时伦内伯格还提出关于儿童语言发展的“关键期”这个概念,他指出,在儿童语言发展过程中存在着一段时间,在两岁至12岁这段时间内,由于生理因素的作用,语言的习得

最为容易,超过这段时间,语言能力的发展就受到一定程度的限制,发展的速度大为放缓。

先天与后天相互作用理论的代表人物为加拿大心理学家唐纳德·赫布(Donald Hebb)。

他认为,“人类之所以有言语功能,一方面是因为大脑中先天就有专司言语功能的特殊结构(言语中枢),具有处理抽象语言符号的能力,另一方面则是因为后天经验的作用和语言环境的影响”。

我国学者、北京师范大学教授何克抗在前三大理论的基础上,提出了一种全新的儿童语言发展理论——语觉论。

他对当今国外存在着的三大儿童语言获得理论,即后天环境论、先天决定论和先天与后天相互作用论做了客观的分析,并对三大理论作了某种继承和发展的工作,尤其是对伦内伯格的理论作了继承与发展。

语觉论在继承儿童言语能力是天生、遗传的基础上,对伦内伯格的“关键期”理论本身给以充分的肯定和高度的重视,认为儿童获得语言具有“关键期”(也称“最佳敏感期”),同时又发展了“关键期”理论。

语觉论提出: (1)儿童语言的发展靠先天遗传的只是语觉能力,即对语音和语义的感受与辨识的能力,而非全部言语能力。

(2)由于除了语音、语义的感受与辨识能力以外的言语能力,如词性识别和词组构成分析等方面的能力,需要在后天通过学习才能获得,儿童在后天仍需要有一段教育与学习过程才能更有效、更深入地掌握某种语言。

(3)在伦内伯格儿童语言发展的关键期(也称语言发展的敏感期)基础上作出一条“儿童语觉敏感度曲线”。

如图2所示。

从上图不难看出,“语觉敏感度曲线”比伦内伯格的“语言发展关键期”(2~12岁)的描述更为翔实。

儿童语言发展的关键期不是呈现水平状态的,儿童语言获得的最佳敏感期是在8岁以前,从9岁以后开始下降,到12岁下降到1/2左右,到14岁则下降到1/10左右,已经进入了儿童语言发展的末期,而且在8~12岁的学龄阶段,他们的语觉敏感度随年岁增加而迅速下降。