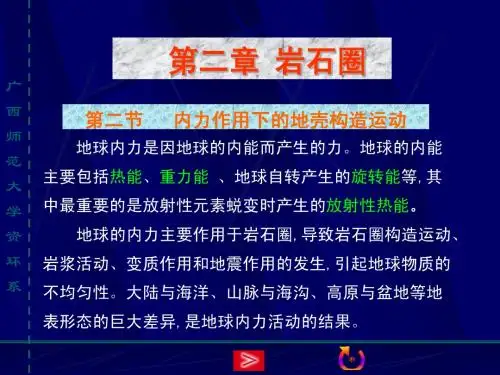

普通地质学-第二章-岩石圈

- 格式:doc

- 大小:66.00 KB

- 文档页数:5

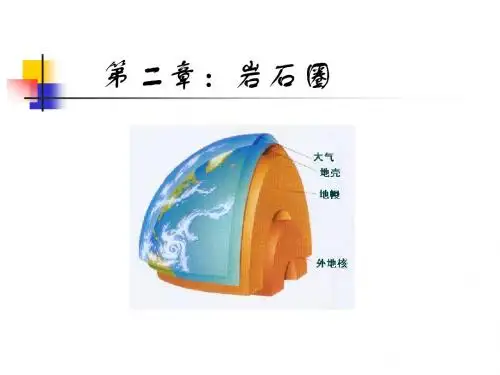

高二地理知识点归纳岩石圈岩石圈是地球圈层结构中的一个重要组成部分,是地质学中的一个概念。

它由岩石组成,主要包括地壳和上部地幔。

本文将对高二地理学习中与岩石圈相关的知识点进行归纳整理。

1. 岩石的分类与特点岩石是地球上最基本的固体物质,主要分为三类:火成岩、沉积岩和变质岩。

- 火成岩: 由地下熔岩或火山爆发的喷出物经冷却凝固形成,例如花岗岩、玄武岩等。

- 沉积岩: 由岩屑、有机残骸等沉积物在地壳表面经过各种作用而形成,例如砂岩、石灰岩等。

- 变质岩: 在高温高压下,原有岩石经过变质作用而形成的岩石,例如片麻岩、大理石等。

2. 地壳的构成和特点地壳是地球表面的一层岩石壳,由岩石和土壤组成。

它分为陆地地壳和海洋地壳。

- 陆地地壳: 位于陆地上的地壳,厚度约为 35-70 公里,主要由硅铝质岩石组成。

- 海洋地壳: 海洋底部的地壳,厚度约为 5-10 公里,主要由较重的镁铁质岩石组成。

3. 岩石圈与板块构造理论岩石圈是地球板块运动的基础。

板块构造理论认为地球的岩石圈分为若干个大块,这些板块在地壳内部以硬壳为分界面相互分离、碰撞、相互滑动。

- 地震和火山活动: 板块的相互作用会产生地震和火山活动,例如环太平洋地区的“环太平洋地震带”和“环太平洋火山带”。

- 大陆漂移: 板块的漂移会导致大陆的移动和重塑,例如南美洲与非洲的大陆漂移。

4. 地壳的变动与地壳构造地壳的变动主要包括地质运动和地质构造。

- 地质运动: 地表岩石运动的总称,主要包括构造运动和地貌运动。

- 构造运动: 地壳板块的相对运动引发的地震、地块断裂和地块活动。

- 地貌运动: 地壳表面地形的变动,例如地震引起的山峰抬升和沉降。

5. 岩石圈与环境保护岩石圈不仅是人类生存的基石,也是环境保护的重要内容。

- 水土流失: 错误的开采和不当的土地利用会导致水土流失,加剧自然灾害风险。

- 土地沙漠化: 过度开发和不合理利用会导致土地沙漠化,破坏生态平衡。

- 资源保护: 合理开发利用岩石资源,在保护地球环境的同时满足人类需求。

岩石圈类型及特征(一)岩石圈类型岩石圈主要由玄武质层(硅镁铁层)、花岗质层(硅铝层)和沉积岩层所组成,由于地壳是岩石圈的主体,所以对于岩石圈的类型划分可以通过地壳加以讨论。

根据地壳厚度、结构和组成的不同,地壳可以分为三类:大陆型地壳、大洋型地壳和过渡型地壳。

1.大陆型地壳大陆型地壳简称大陆壳或陆壳,主要指大陆和被海水淹没的大陆部分,约占全部地壳面积的1/3。

平均厚度为35km,在大陆边缘地区厚度较薄约20km,但在年青造山带厚度很大,可达60-70km(如喜马拉雅山区)。

陆壳的结构自上而下可分为三层:顶层为沉积岩盖层。

厚0-10km,密度为1.46g/cm3 。

纵波波速Vp=2-4km/s;中层为花岗岩质层,厚度为10-20km,密度为2.7g/cm3,纵波波速Vp=5.8-6.2km/s;下层为玄武岩质层,厚度为1.5-2.5km,密度为2.9g/cm3,纵波波速Vp =6.5-6.9km/s。

其中顶层和中层组合称上壳层,与下层的下壳层形成明显的双层结构,康拉德面为上、下壳层间的分界面。

地震和电导资料分析,陆壳区的康拉德面并不十分清楚,可能呈逐渐过渡关系。

大陆型地壳的物质成分比较复杂,其中上壳层的成分大致与花岗闪长岩或石英闪长岩相当,下壳层的成分大致与辉长岩、闪长岩或硅质石榴石麻粒岩成分相当。

2.大洋型地壳大洋型地壳简称大洋壳或洋壳,分布于大洋盆地之下,约占地壳面积的2/3,全为4km深的海水覆盖。

洋壳顶部除有薄层沉积外广泛发育玄武岩质的硅镁层,缺少陆壳中所特有的花岗岩质层,故洋壳内部结构较陆壳简单,组分也较单一。

洋壳可分为三层:表层为水体下松散或半松散末固结的沉积物,厚度0-1km,Vp=2-4km/s,在海岭区较薄,大洋盆地较厚;中层为玄武岩质火山岩,厚度为0.7-2.0km,Vp=4.5-5.5km/s;下层由大洋型拉斑玄武岩与辉长岩组成,厚度为3-7km,Vp=6.5-6.9km/s。

高一上岩石圈知识点岩石圈是地球上的一个层级,由岩石组成,它是地球圈层结构中非常重要的一部分。

它包括地壳、地幔和下地幔三个层次,它们在地球这个庞大的系统中扮演着重要的角色。

下面将介绍一些关于岩石圈的知识点。

1. 地壳地壳是岩石圈最外层的部分,距离地球表面约0-100公里。

地壳主要由岩石和土壤构成,分为地壳下部的大陆地壳和地壳上部的海洋地壳。

大陆地壳较厚,主要由花岗岩和沉积岩构成;海洋地壳较薄,主要由玄武岩构成。

2. 地幔地壳下面是地幔,从地壳的基底0-2900公里深处延伸。

地幔由固态的岩石和矿物质组成,温度和压力较高。

地幔分为上地幔和下地幔两个部分,其中上地幔的物质主要由橄榄石和辉石构成,下地幔则主要由橄榄石和橄榄岩构成。

3. 下地幔下地幔位于地幔的底层,约在2900-5100公里的深处。

它是离地球中心最近的地层,温度和压力非常高。

下地幔的物质主要由岩石橄榄岩构成,橄榄岩含有丰富的镁和铁。

岩石圈的存在对地球的形成、地球内部热力活动以及地震和火山活动等起着至关重要的作用。

它通过热对流和板块运动引发地壳的变形和移动,形成了地质构造和山脉、山脊等地貌特征。

岩石圈还可以限制地壳上水体的流动,影响海洋与大气之间的热交换。

此外,在岩石圈中还存在着板块运动的现象。

板块是由大块的岩石组成的,它们可以在地壳上移动。

板块运动是由地幔在不断的热对流作用下产生的,它引发了地震、火山活动和地壳的变形等地质事件。

综上所述,岩石圈是地球内部结构的重要组成部分,它由地壳、地幔和下地幔组成,对地球的形成和地球活动具有重要影响。

对于高一学生来说,了解岩石圈的基本知识可以帮助他们更好地理解地球的奥秘,并且在地理学习中拓宽视野,培养对地质环境的兴趣和关注。

通过深入了解岩石圈,我们可以更好地保护地球,预防自然灾害,并且为我们未来的科学研究和发展提供有益的指导。

地理必修一第二单元岩石圈知识汇总第二单元岩石圈重点知识巩固1.?课标:说出地球的圈层结构,概括各圈层的主要特点外部圈层:位于地表以上,包括大气圈、水圈、生物圈、岩石圈 (1)地球圈层结构内部圈层:位于地表以下,包括、、(2)内部圈层的划分依据是:(3)岩石圈的范围:包括地壳全部、以上的地幔部分(上地幔顶部) 2.?课标:运用示意图说明地壳内部物质循环过程(1)三大类岩石的成因岩浆岩:岩浆侵入岩石圈上部或喷出地表而成。

沉积岩:各种岩石经风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩而成。

变质岩:已生成的岩石在变质而成。

岩石圈是由岩石组成的,岩石圈的岩石按成因可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。

三大类岩石的比较如下表所示:(2)三大类岩石的循环过程准确绘制岩石圈的物质循环示意图的一般思路:( 举一反三,绘制变式图) 岩浆是岩石转化的“起点”。

岩浆是三类岩石的归宿。

岩浆岩只能由岩浆转化而来;沉积岩(变质岩)本身也可以形成沉积岩(变质岩)。

岩石的转化过程伴随着物质的循环和能量的转化。

3.?课标:结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素(1)造成地表形态变化的内、外力因素作用形式能量来源表现形式对地表形态的影响内力作用地壳运动、、使地表高低不平外力作用太阳辐射能、、、、使地表(2)外力作用的地貌风力和流水的侵蚀、沉积形成的主要地貌形态:风力侵蚀: 、风蚀洼地、风蚀沟谷、戈壁、裸岩荒漠风力沉积:沙丘、黄土高原的黄土堆积流水侵蚀:黄土高原的,流水使沟谷加宽加深、瀑布、峡谷、喀斯特地貌流水沉积:山前、河流中下游、河口景观示意图记忆常见的侵蚀与堆积地貌常见的堆积地貌常见的侵蚀地貌(3)地质构造褶皱 :岩层的一系列波状弯曲。

岩层上凸的称为斜、岩层下凹的称为斜。

背斜成山向斜成谷的原理: 内力作用。

背斜成谷向斜成山的原理: 外力作用。

背斜成谷:向斜成山: 槽部受挤压,不易被侵蚀断层:岩层断裂后发生明显位移,形成的原因:地壳运动,、作用。

岩石圈,这个圈全部是岩石......“圈:本意是环形、环形的东西,引申可解释为范围。

1什么是岩石圈(1)岩石圈的范围和物质组成顾名思义,岩石圈是由岩石组成的,包括地壳和上地幔顶部。

岩石圈是地球上部相对于软流圈而言的坚硬的岩石圈层。

厚约60~120公里,为地震高波速带,由花岗质岩、玄武质岩和超基性岩组成。

(2)板块的运动板块构造认为,岩石圈并不是完整的一块,全球岩石圈可分成六大板块,即太平洋板块、印度洋板块、亚欧板块、非洲板块、美洲板块和南极洲板块,其中只有太平洋板块几乎完全在海洋,其余均包括大陆和海洋。

板块间的分界线是海岭、海沟、大的褶皱山脉和裂谷与转换断层带。

(3)岩石的分类根据成因,岩石可分为三大类:岩浆岩(火成岩)、沉积岩和变质岩。

2地壳与岩石圈地壳与岩石圈相比,岩石圈的包含的范围更大。

岩石圈位于地壳和上地幔顶部(软流层以上),有坚硬的岩石组成,厚度200~400千米不等。

3试题链接1.有关地壳和岩石圈的说法,正确的是A.地壳和岩石圈都是由岩石组成的B.地壳的厚度比岩石圈大C.地壳就是岩石圈D.岩石圈就是地壳答案:2.亚欧板块和印度洋板块碰撞形成A.阿巴拉契亚山脉B.安第斯山脉C.阿尔卑斯山脉D.喜马拉雅山脉3.在板块的生长边界往往形成A.海沟B.孤岛C.海岭D.海岸山脉冰壶也称“冰上溜石”,其形状为圆壶状,由天然花岗岩制成。

读图完成4~5题。

4.在岩石圈物质循环过程中,制作冰壶的岩石是A.外力作用形成B.变质作用形成C.岩浆在地下冷凝形成D.火山喷发形成5.下列岩石按成因与制作冰壶的石材属于同一类型的是A.大理岩B.石灰岩C.砂岩D.玄武岩6.作为重要建筑装潢材料的花岗岩和大理岩在成因上分别属于A.岩浆岩和沉积岩B.沉积岩和变质岩C.岩浆岩和变质岩D.变质岩和沉积岩参考答案:ADCCDC。

岩石圈岩石圈(lithosphere)地球最外层平均厚度约100千米的带有弹性的坚硬岩石。

由地壳和上地幔顶部组成。

岩石圈下面是软流圈。

岩石圈可分为6大板块:欧亚板块、太平洋板块、美洲板块、非洲板块、印度-大洋洲板块、南极洲板块。

还有一些较小板块镶嵌其间。

板块边界有4种类型:海岭洋脊板块发散带、岛孤海沟板块消减带、转换断层带和大陆碰撞带。

(见地球内部构造)。

地表形态的塑造过程也是岩石圈物质的循环过程,它们存在的基础是岩石圈三大类岩石——岩浆岩、变质岩和沉积岩的变质转化。

在地球内部压力作用下,岩浆沿着岩石圈的薄弱地带侵入岩石圈上部或喷出地表,冷却凝固形成岩浆岩。

裸露地表的岩浆岩在风吹、雨打、日晒以及生物作用下,组件崩解成为砾石、沙子和泥土。

这些碎屑被风、流水等搬运后沉积下来,经过固结成岩作用,形成沉积岩。

同时,这些已经生成的岩石,在一定的温度和压力下发生变质作用,形成变质岩。

岩石在岩石圈深处或岩石圈以下发生重熔再生作用,又成为新的岩浆。

岩浆在一定的条件下再次侵入或喷出地表,形成新的岩浆岩,并与其他岩石一起再次接受外力的风化、侵蚀、搬运和堆积。

如此,周而复始,使岩石圈的物质处于不断的循环转化之中。

我们今天看到的山系和盆地,以及流水、冰川、风成地貌等,是岩石圈物质循环在地表留下的痕迹。

另外对于地球岩石圈,除表面形态外,是无法直接观测到的。

它主要由地球的地壳和地幔圈中上地幔的顶部组成,从固体地球表面向下穿过地震波在近33公里处所显示的第一个不连续面(莫霍面),一直延伸到软流圈为止。

岩石圈厚度不均一,平均厚度约为100公里。

由于岩石圈及其表面形态与现代地球物理学、地球动力学有着密切的关系,因此,岩石圈是现代地球科学中研究得最多、最详细、最彻底的固体地球部分。

由于洋底占据了地球表面总面积的2/3之多,而大洋盆地约占海底总面积的45%,其平均水深为4000~5000米,大量发育的海底火山就是分布在大洋盆地中,其周围延伸着广阔的海底丘陵。

第二单元从地球圈层看地理环境第1讲 岩石圈及地表形态一、地球内部圈层及岩石圈的结构速度:(S 波) 类型通过的介质:速度: 纵波(P 波) 1.地震波 通过介质: 、 、 莫霍界面:两类地震波速度波速的变化 古登堡界面:横波 ,纵波速度 2.地球内部圈层 划分依据:地震波传播速度的 地壳:由 组成的坚硬外壳,是圈层,陆壳较,洋壳,平均厚度17km 圈层划分 地幔:位于 界面与 界面之间,上部存在 ,是 的主要发源地,软流层上部的地幔以及地壳,由岩石构成,形成了地核: , , ,分为内核及外核3.岩石圈的结构:由 组成,包括软流层以上的地幔部分及地壳的全部 二、岩石圈的组成及物质循环1.三类岩石的形成过程(1)岩浆岩:侵入岩例如:地下深处的岩浆 喷出岩例如:(2)沉积岩:①地表各类岩石 碎屑物质 搬运、沉积、固结成岩 沉积岩例如:、 、 等②水中离子 化学反应 化合物沉定下来 固结成岩 沉积岩例如:特征:具有 造,含有(3)变质岩:变质岩例:大理岩、 、片麻岩、2.②改变了地表形态,塑造了千姿百态的地貌景观 ③实现了物质交换及能量传输,改变地表形态三、内外力作用2、主要外力作用形成的典型地貌以及分布地区形成的地貌:使地表岩石被破坏,碎屑物质残留地表形成风化壳(1)、风化作用分布地区:较普遍(2)、侵蚀作用:形成的地貌:戈壁、风蚀洼地、 、 等分布地区:及地区。

形成的地貌:形成“”谷,的形态,例:红色沙漠、石漠化等。

流水侵蚀分布地区:以及地区。

流水侵蚀形成的地貌:地下暗河、、、等地貌流水溶蚀分布地区:岩分布的地区,例:桂林山水、路南石林等形成的地貌:冰斗、角峰、型谷、冰蚀洼地等。

冰川侵蚀分布地区:有分布的和地区形成的地貌:、等海浪侵蚀分布地区:滨海地区(3)沉积作用(堆积作用)形成的地貌:、、流水沉积分布地区:河流,以及河流形成的地貌:、沙漠边缘的风力沉积分布地区:地区海浪沉积冰川沉积四、板块构造学说1. 板块的划分:地球的岩石圈被、等断裂构造带分割成若干单元,称为板块,全球共6大板块大陆板块与大陆板块:碰撞挤压(边界)2. 板块的运动大洋板块与大陆板块: 、、陆地板块内部—例如东非大裂谷(边界)海洋板块张裂—例如:大西洋中脊五、常见的地质构造及地表形态含义:(1).褶皱:岩层向上拱起,中间岩层,两侧岩层 ,常形成 ,有利于和的储存基本形态:岩层向下弯曲,岩层中间,两侧 ,常形成 ,有利于储存注:背斜顶部受作用,岩石比较,容易受而形成,向斜的底部受两侧岩层的挤压作用,岩石较,不易被破坏而形成含义:(2). 断层:两断层中间的岩体相对两侧上升,常形成或基本形态:两个断层中间的岩体相对两侧下降,常形成或注:隧道、水库建设应避开断层。

第二章岩石圈第一节岩石圈的表面形态特征地球的表面呈高低起伏不平,有海洋和陆地两大地貌单元组成陆地面积占全球面积的29.2%海洋面积占全球面积的70.8%海洋平均深度为-3728m(-3794、-3908)地球最高点:为我国西部的珠峰、海拔88地球上最低点:为太平洋西部的马利亚纳海沟约为-11034m海陆最大高差近20公里海洋面积占总面积的2/3,多分布在北半球陆地面积占总面积的1/3,多分布在北半球一、陆地地形地球上的陆地并不是一个整体,而是被海洋分割成大大小小的块体,大块的叫大陆或大洲,小的叫岛屿根据陆地表面的海拔高度和起伏形态,陆地分六种基本形态山地:对不同高程山的统称,线状延伸的山称为山岭;由若干条山岭组成的山称山脉,山地海拔高程大于500米,相对高程大于200米。

根据海拔高度山地:低山区(500—1000米)中山区(1000-3500)高山区(3500-5000)极高山区(大于7500)高原:海拔600米以上,顶面平坦,面积大,起伏小的宽阔高地,世界上最高的高原是我国的青藏高原,平均海拔高度超过4000米。

盆地:四周被山地或高原所围,中央低平,如四川盆地丘陵:起伏小,海拔高程小于500米,相对高度小于200米,一般是峰圆坡缓,分布于不同高程平原:海拔高度小于200米,地面高度变化很小,略有波状起伏,表面平坦,如我国的华北平原、长江中下游平原。

洼地:陆地上地势低于海平面以下的地带,如我国西北吐鲁番盆地的艾丁湖,称为克鲁沁洼地。

由以上可知,陆地面积起伏变化十分复杂,有峰峦高耸、地面崎岖的山地、山脉,也有高低不大坡地缓和的丘陵,有海拔较高、面积广大的高原、也有低平宽广、起伏微小的平原、还有周围高、中间低的盆地等。

二海底地形地球表面被海水覆盖的大洋底部也是起伏不平的,根据起伏特征分为1 大陆架是陆地向海的自然延伸部分,构成围绕大陆的浅水平台,水深区在200米以内,平均坡度为-0.3,宽度几十至几百公里。

大陆架面积广、资源丰富,是主要的渔场和海底油田区域,如浙江舟山渔场是我国最大的近渔场。

我国东部分布着渤海、黄海、东海和南海、大陆架总面积473万平方公里.几乎等于我国国土的一半,蕴藏着十分丰富的海洋资源和矿产,已探明近海石油资源估计储量有40-50亿下2 大陆坡(大陆斜坡)大陆架外缘坡度较的区域是大陆架与洋底的过度地带,处于较厚的大陆性地壳和较薄的交界的位置,过度地区多火山、地震。

3 大洋盆地(大洋底、盆地)是海洋的主要部分,又称大洋底。

水深3000-6000米,洋底地貌复杂,有海岭、海沟和盆地,洋底地形最大高差超过陆地的高差。

(1)底山脉,长达上万里,宽1000-3000公里,高2000-4000m,(2)海沟:长而宽的陷落地带,长达几千里,上部宽可达数百里,底部仅几公里,一般位于大样边缘于大陆邻接的地方,如马亚纳海沟。

(3)海盆:是洋底为海岭或隆起分割的盆地。

第二节石圈的物质组成一、岩石圈的化学成分地球是由各种化学元素组成的,这些元素在地球圈中的分布量有很大的差异,主要质量集中在地球的内圈(地壳、地幔、地核),占地球面积总质量都(60万亿吨)的99.9%,外圈质量只占铅粉之一。

1 元素的丰度和克拉克值地壳元素丰度:指地壳中集元素的平均重量百分比,又称克拉克值。

丰度和坷拉克是指地壳中集平均含量,但是也有区别。

克拉克值:是指某元素在地壳中平均重量的百分比。

丰度:是以10-4%为单位(百分之一),相对于g/t(克/吨)长写作10-6(ppm),而克拉克值是百分含量(%)化学元素在任何宇宙体或地质体中的平均含量都可以称为丰度,它可以用语任何天体或整个地球,当然又可用于地壳。

而克拉克值是指地壳中各元素的平均重量百分比,是为了纪念克拉克的贡献。

2 岩石圈的物质组成由表可知,根据元素的丰度,元素含量分布是不平均的,O、Si、Ai、Fe、Ca、Na、K、Mg八种元素占地壳总质量的99%(称常量元素)其他80多种元素之和不足1%,(称少量元素和为微量元素)。

地球的物质组成:Fe34.6%,O29.5% Si15.2% Hg12.7% Ni2.4% S1.9% Ca+Al2.2% 地壳地幔 O Si Al Fe Ca Mg Na K Ti H等地核:Fe Ni为主大气圈:N O为主水圈:H O为主生物圈:C H O N为主二、矿物元素在地壳中不是孤立存在的,而是在一定的地质作用下,(天然作用)形成化合物等形式存在于地壳中,首先矿物是由元素组成的,是在地质作用下形成的,矿物的定义:矿物是地壳中的化学元素在地质作用下形成的单质或化合物。

单质是地壳中的化学元素在地质作用下形成的单质或化合物。

单质矿物如:自然金Au 金刚石C化合物矿物:石英SiO2氧化物方铅矿PbS硫化物三、岩石1、概念:地壳中的矿物有规律的结合在一起形成岩石,其基本单位是矿物,也是在地质作用下形成的,岩石是组成地壳的基本单位。

如花岗岩,是由石英,长石等矿物组成大理岩,是由方解石组成的,元素→矿物→岩石→地壳至岩石圈2、掩饰的成因分类岩浆岩——是岩浆冷凝而成的岩石,在地下冷凝的侵入岩在地表冷凝的称喷出岩岩石沉积岩——是在外力作用下形成的变质岩——原岩经过变质作用形成新的岩石类型第三节、岩石圈的构造一、板块构造又叫全球大地构造,其观点认为:地球表层的岩石圈不是一个整块,而是被一些海沟,平移断层所分割成为几个不连续的地壳校块体拼合而成的,称为板块,板块与板块之间由缝合线彼此连接。

板块内部是稳定的,而板块边缘和接缝地带则是不稳定的,是发生构造运动,岩浆作用及变质作用的主要场所。

板块构造学说归纳了大陆漂移,海底扩张的重要成果,及时吸收了当时对岩石圈和软流圈所获得的新认识,从全球整体的角度,系统的阐明了岩石圈活动与演化的重大问题。

板块构造学说的基本思想是:在固体地球的上层,存在比较刚性的岩石圈及其下伏的较塑性的软流圈上进行大规模的运移,海洋板块不断新生,又不断俯冲,消减到大陆板块之下,板块内部相对稳定,板块边缘则由于相邻板块的相互作用而成为构造活动性强烈的地带,板块之间的相互作用控制了岩石圈表层和内部的各部地质作用的过程,同时也决定了全球岩石圈运动和演化的基本格局。

二、板块的划分是以构造活动性强烈的板块边界为界线的,按照板块之间相对运动方式的不同,可以将板块边界分为三类。

(一)板块边界类型1、离散型板块边界,指大洋脊轴部,其两侧板块相背运动,板块边界罗列拉张而分离,软流圈物质上涌。

冷凝成新的洋底岩石圈,所以又称增生或建设性板块边界2、汇聚型板块边界,即海沟附近的板块俯冲带或大陆板块之间的碰撞带,当大洋与大陆板块汇聚时,由于大洋板块密度较大,位置较低,故大洋板块总是俯冲到大陆板块之下,在地表形成海沟,当大洋板块不断俯冲到大陆板块之下,并在地表逐渐消失时,其后部的大陆板块就有可能与其它密度相近的大陆板块发生碰撞,从而产生强烈的变形,并形成成山脉3平错型板块边界即转换断层,其两侧板块发生水平剪切滑移,转换断层一般分布在大洋脊附近,有时也可延伸到大陆边部,如美国西部的圣安德烈斯断层(二)板块划分(间19页图)根据以上三种类型的板块边界在全球的层部,就课勾画处岩石圈板块的轮廓,早期分为六大板块。

目前,一般认为全球共有12个板块,其中以大陆为主,涉及少量海洋的板块有欧亚板块、北美板块、南美板块、非洲板块、阿拉伯板块、南极洲板块,以海洋为主的板块有太平洋板块。

菲虑宾板块,印度-澳大利亚板块,加勒比板块以及在东太平洋地区的纳磁卡和可可板块岩石圈板块不是平面状的,而是呈球面形状,板块的运动,自然页不是一种简单的平面滑移,而是沿地球表面作球面运动,对海洋板块的运移速度目前已有较准确的测定,一般都是每年1——2厘米,大陆板块运移速度显然小于这个数据,板块面积越大,运移速度就越小,相对稳定。

第四节地质作用的概念一、概念:由地质动力促使地壳(或岩石圈)的物质组成,结构和地表形态不断变化和发展的作用称地质作用。

解释:①地质动力(地质营力)——是引起地质作用的能量(即自然的力量)②进行地质作用的能量来源主要来自两方面:来自于地球内部称内能,如:自转能,放射性元素蜕变能来自于地球以外的能量称外能,如:日、引力和太阳辐射等。

③地质动力(根据能量来源不同)内动力——有内能引起外动力——有外能引起2、地质作用分类根据地质动力种类不同分为两大类,各类又分为若干种作用方式,见下表:地质作用:外力作用:风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用、固结成岩作用。

外力作用主要作用在地表及其附近。

内力作用:岩浆作用、地壳作用、变质作用、地震作用。

内力作用,作用于整个地壳岩石圈。

了解以上各种内、外力作用的概念,引起地质作用的因素,作用方式和作用结果,可以帮助我们解释和看懂各种自然现象和各种地貌景观,如各种矿物、岩石、矿产的形式,各种地形、地貌景观,无不都是地质作用的结果。

二、内力作用(主要有四种作用方式)由内动力促使地壳或岩石圈发生变形,变位的机械运动地壳运动水平运动——如板块运动的分离、碰撞,地壳物质平行地表方向运动,运动结果使地表发生起伏,形成高山峡谷。

(断层和褶皱)垂直运动——地壳物质平行半径方向运动(垂直地壳)作用结果使地壳形成大面积隆起和拗陷,地貌上形成高原和平原,海陆变迁。

地壳运动的过程是长期的、缓慢的是在漫长的地质年代中形成。

2. 地震作用地震是地壳快速颤动的地质现象,它是岩石圈中内能逐渐积累,而后突然释放的结果。

由地震造成的地表形态的改变,物质成分变化等作用称地震作用(地震是一种快速的,人们能够感觉和观察到的地壳运动)3、岩浆作用指由岩浆的形成,运移至冷凝成岩浆岩的全部作用过程。

岩浆作用:侵入作用---岩浆在地下冷凝成岩的作用过程喷出作用---岩浆喷出地表形成火山的作用过程1.变质作用原岩在固态状态下,受各种内动力作用的影响而变成一种新的岩石的过程。

三、外动力地质作用是由外动力引起的地质作用,其作用主要在地表,引起外力作用的主要动力有:河流、地下水、风、海、湖水、冰川等其作用方式主要有五种:1、风化作用指暴露在地表的矿物或岩石,在大气、水和生物等因素的作用,使岩石在原地遭受到破坏的作用。

2、剥蚀作用各种外动力在运动过程中,对地壳表层的破坏并将破坏的物质剥里原地的作用,和搬运作用界限不明显常由同一种的动力完成。

例如流水侵蚀和搬运。

3搬运作用各种外动力将风化、剥蚀的产物运移至别处的作用(搬运是一种常见的现象,但的确是一种重要的地质作用,风的搬运、谁的搬运、是地表物质处于不断的运动中。

)4沉积作用各种外动力搬运的物质在适当的条件下停止搬运,搬运物发生沉淀,形成松散沉积物的作用的过程。

5固结成岩作用松散沉积物变成沉积岩石的过程。

四、内外力作用的关系各种地质作用在促进地壳物质运动变化过程中,都包含有破坏和建设两方面,也就是促进地质作用一方面而不断形成新的矿物和岩石,地质构造、地表形态。