3.2.3来自微生物的威胁教学设计

- 格式:pdf

- 大小:285.78 KB

- 文档页数:4

![九年级科学下册32_2来自微生物的威胁教案新版[浙教版]1](https://uimg.taocdn.com/c42746873169a4517623a320.webp)

第2节 来自微生物的威胁二、来自病毒的威胁思考:1、你得过流感吗?2你能说说感冒的症状吗?来自病毒的威胁――病毒:个体微小,不能独立生活,只能寄生在其他生物的活细胞内,没有细胞结构。

SARS 冠状病毒什么时候流感(或当地由病毒引起的疾病)的发病率最高?1、明确调查目的2、确定调查对象3、编制调查表4、实施调查5、统计原数据进行分析阅读见P71调查数据分析:结论:去年春华中学流感患病率为30%,其中男性患病比率略高于女性;在患病的时间上,春季和冬季较高。

不同季节患流感的人数流感是流感病毒侵入人体细胞引起的。

目前发现的流感病毒大约有一万种,禽类是常见的病毒携带者,某些禽流感能传播给人。

备注 去年患流感时间 去年是性别 学号 班级 病毒的大小思考:你知道禽流感吗?―――禽流感是‘禽流行性感冒’的简称。

是由A型禽流行性感冒病毒引起的一种禽类(家禽和野禽)传染病。

禽流感病毒感染后可以表现为轻度的呼吸道症状、消化道症状,死亡率较低;或表现为较严重的全身性、出血性、败血性症状,死亡率较高。

这种症状上的不同,主要是由禽流感的毒型决定的。

读图:流感病毒的传播过程 P72思考:1、什么叫病原体?传染源?传播途径?易感人群?2、流感的流行必须具备什么条件?易感人群:对某种传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群。

流感的流行的三环节:传染源:能够散播病原体的人和动物。

播途径:病原体离开传染源到健康人所经过的途径。

1.空气传播:(流感等)2.水传播:(甲肝等)3.土壤传播:(蛔虫病等)4.饮食传播:(肠道传染病等)5.虫媒传播:(乙型脑炎等)6.接触传播:(狂犬病等)易感人群:传对某种传染病容易感染的人群。

练习:流感的病原体是流感病毒,流感患者是传染源,传播途径空气和飞沫,健康人是易感人群。

从1580年至今,全球范围内的流感流行、大流行已超过30次。

流感是2世纪暴发的最严重的疫情。

1918~1920年发生的“西班牙流感”使全球1/5以上的人得病,至少有2000万人丧生。

《来自微生物的恐吓》导学案第一课时一、导入微生物是一类极其微小的生物体,在我们平时生活中无处不在。

它们有的对我们有益,有的对我们有害。

本节课将重点谈论来自微生物的恐吓,让我们了解到微生物对我们生活的影响。

二、目标1. 了解微生物对人类的影响;2. 精通微生物传播的途径;3. 学会预防微生物感染的方法。

三、知识点1. 微生物的种类及特点2. 微生物对人类的风险3. 微生物传播途径4. 预防微生物感染的方法四、教学过程1. 微生物的种类及特点- 请同砚分组谈论并总结出常见的微生物种类及其特点;- 老师进行点拨,引导同砚熟识到微生物的多样性及其微小但壮大的生存能力。

2. 微生物对人类的风险- 展示一些微生物感染疾病的图片或视频,让同砚了解微生物对人类健康的风险;- 引导同砚探讨微生物感染疾病对社会的影响,如传染病的扩散等。

3. 微生物传播途径- 通过实例讲解微生物的传播途径,如空气传播、水传播、食物传播等;- 让同砚分组谈论并总结微生物传播的途径,加深他们对微生物传播方式的理解。

4. 预防微生物感染的方法- 讲解常见的预防微生物感染的方法,如勤洗手、保持个人卫生、健康饮食等;- 设计小组活动,让同砚展示预防微生物感染的方法,加深他们对预防方法的理解。

五、总结微生物虽然微小,但对我们的生活有着重要的影响。

我们要学会正确熟识微生物,了解微生物对我们的风险,精通预防微生物感染的方法,保卫自己和他人的健康。

六、作业1. 沉思并总结自己平时生活中可能存在的微生物传播途径;2. 设计一份宣扬海报,呼吁大家注意预防微生物感染。

七、拓展1. 邀请专业人士来学校进行微生物相关知识的讲解;2. 组织实地考察,了解微生物在不同环境中的生存状况。

通过本节课的进修,信任同砚们对微生物的熟识会更加深度,能够更好地预防微生物感染,保卫自己和家人的健康。

期望大家能够勤勉进修,做到知行合一。

感谢大家的参与!第二课时一、导入微生物是我们生活中无处不在的存在,它们可以是有益的,也可以是有害的。

浙教科学九年级下册来自微生物的威胁教学设计

不与传染源接触等。

你能说出图中做法分别属于哪项预防措施吗?

【略】

思考与讨论

近10 多年来,我国性传播疾病增多的主要原因是什么?你认为应该采取哪些对策?

【性自由和性解放带来的不安全必行为,婚外恋带来的婚外性行为、不使用避孕工具、对性知识的无知和对性健康的忽视等都是导致病例增多的原因。

预防性传播疾病的关键是遵守性道德,坚持一夫一妻制。

】

视频:人类与传染病的斗争染

措施

了

疾病的防治。

课题 3.2 来自微生物的威胁(第1课时)教材解读目标(一)知识与技能1.了解病毒的结构。

2.了解流行性感冒的流行及预防。

3.了解常见由病毒引起的疾病。

(二)过程与方法分析图片,形成微生物的观念。

(三)情感态度与价值观通过学习帮助学生正确看待微生物。

重点病毒的结构,流行性感冒的流行和预防,常见由病毒引起的疾病。

难点流行性感冒的流行和预防,常见由病毒引起的疾病。

教学准备投影仪、PPT环节师生活动占用时间教学过程设计第一课时来自细菌及病毒的威胁一、引入:1、视频引入:传染病的介绍2、思考:流感等传染病是由什么原因引起的?法国科学家巴斯德提出,微生物是引起传染病的水是地球上各种生命赖以生存的必要条件。

人类的生产和生活都离不开水。

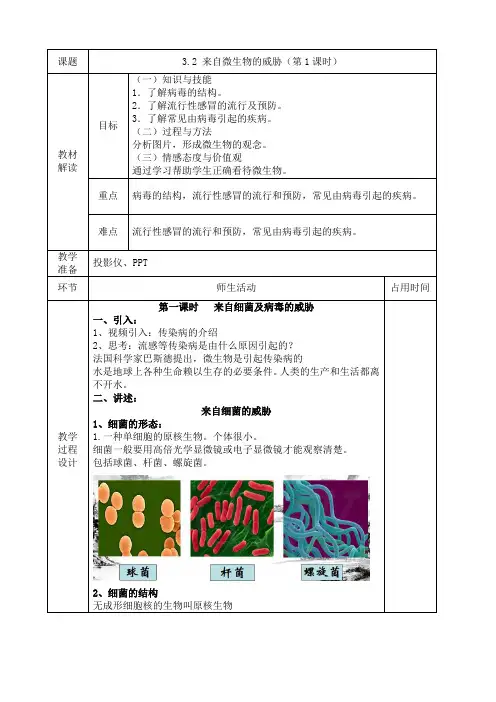

二、讲述:来自细菌的威胁1、细菌的形态:1.一种单细胞的原核生物。

个体很小。

细菌一般要用高倍光学显微镜或电子显微镜才能观察清楚。

包括球菌、杆菌、螺旋菌。

2、细菌的结构无成形细胞核的生物叫原核生物3、细菌的危害①有些细菌能侵入人体细胞。

②有些细菌能产生一种能破坏细胞的毒素。

4、细菌引起的常见疾病思考:你知道还有哪些疾病是由细菌引起的?5、细菌引起疾病的治疗细菌引起的疾病通常可用抗生素治疗。

大多数抗生素是由细菌、真菌和放线菌产生的,能抑制并最终消灭其他微生物生长的物质。

抗生素包括天然抗生素和人工半合成抗生素。

科学家已发现了5000多种抗生素。

目前,生产和临床使用的抗生素只有300多种,如青霉素、链霉素、氯霉素等都是临床上常用的抗生素。

科学家已发现了5000多种抗生素。

目前,生产和临床使用的抗生素只有300多种,如青霉素、链霉素、氯霉素等都是临床上常用的抗生素。

视频观看:青霉素的发现活动:1. 把几滴土壤细菌培养液加在培养皿中含营养物质的琼脂上,涂抹均匀,把一些小圆纸片浸在不同浓度的青霉素中,另外2片浸在蒸馏水中作为对照,然后放在琼脂表面,如图所示。

把培养皿放在30℃~32℃的恒温箱内24小时。

《来自微生物的威胁》导学案导学目标:通过进修本篇文章,学生将了解微生物对人类健康和环境的威胁,掌握预防微生物感染的方法和措施。

一、导入1. 引入话题:你知道微生物是什么吗?微生物对我们的生活有什么影响吗?2. 激发兴趣:微生物在我们生活中无处不在,它们既有益又有害。

本节课将指挥大家了解微生物的威胁。

二、知识讲解1. 什么是微生物?微生物是一类极小的生物体,包括细菌、病毒、真菌等。

它们存在于空气、水、土壤和人体内,是一种非常广泛的生物类群。

2. 微生物对人类的威胁a. 疾病传播:细菌和病毒可以引起各种传染病,如流感、肺炎等。

b. 食品污染:食品中的细菌和真菌会导致食物中毒和腐败。

c. 环境污染:微生物在环境中的过度发展会导致水体和土壤的污染。

3. 预防微生物感染的方法和措施a. 保持个人卫生:勤洗手、保持清洁是预防微生物感染的基本方法。

b. 合理饮食:避免食用腐败食物,选择新鲜食材,做到食品安全。

c. 环境卫生:保持家庭和公共处所的清洁,定期清洁空气和水源。

三、拓展延伸1. 角色扮演:分组进行微生物感染预防宣传活动,设计海报、宣传口号等。

2. 实践操作:观察并记录平时生活中微生物的存在,如细菌在厨房、病毒在公共处所等。

3. 课外阅读:阅读相关科普书籍或文章,了解更多有关微生物的知识,拓展视野。

四、教室检测1. 什么是微生物?举例说明微生物对人类的威胁。

2. 你认为如何预防微生物感染是最有效的方法?为什么?五、课后作业1. 思考:你认为微生物对人类生活的影响有哪些?如何更好地预防微生物感染?2. 实践:在家庭中制定一个微生物感染预防计划,并执行一周,记录效果和体会。

通过本节课的进修,置信同砚们对微生物的威胁有了更深入的了解,也掌握了预防微生物感染的方法和措施。

希望大家能够将这些知识运用到平时生活中,保持健康的生活习惯,遥离微生物的威胁。

第2节来自微生物的威胁教学目标1. 巩固细菌相关知识;2.了解由细菌引发的常见疾病及其预防;3.知道抗生素对细菌的作用;4.培养学生阅读、归纳、分析现象、得出结论的能力;5.培养学生对科学精神的认同和追求以及关爱生命,关心健康的意识。

学情分析九年级学生,在此之前,已经对微生物知识有了初步的了解,掌握了细菌的分类、结构等有关知识。

重点难点1.重点:了解由细菌引发的常见疾病及其预防。

2.难点:知道抗生素对细菌的作用。

教学过程.【导入】激发学生兴趣对班级学生进行简单的疾病情况调查,引发学生产生思考——是什么让我们生病?【活动】头脑风暴出示课题——来自微生物的威胁,引导学生针对课题提出自己想知道的问题,进而引出本节的主线:如何威胁以及应对威胁的方法;培养学生提出问题的能力。

【活动】细菌挑战书请学生代表大声读出细菌挑战书并配以ppt,以此种形式带领学生回顾细菌的有关知识,引出本节新知;进一步激发学生探究的欲望。

【活动】自主探究要求学生在规定的时间内阅读课文,找出细菌如何威胁我们的证据,并知道细菌引起的常见疾病;引导学生在阅读中注意圈画关键语句,培养良好的学习方法;最终得出细菌的威胁方式以及引发的常见疾病;同时培养学生自主探究、归纳总结能力。

【讲授】重难点突破生活实例——被生锈的铁钉扎了脚,消毒包扎后医生要求患者打破伤风疫苗,为什么?什么叫飞沫传播?粪口传播?通过这些问题引出疾病的传播方式和抗生素有关知识;引导学生理解部分细菌引起的疾病可以通过打疫苗预防;培养学生解决问题的能力同时突破重难点。

【活动】感受实验过程、思考实验环节、反思实验效果介绍弗莱明的成就、播放抗生素作用实验的视频和实验结果图片、提出为什么青霉素的毒副作用小?通过一系列活动及问题让学生感受科学实验的历程,学会质疑、反思。

【活动】探究性学习播放关于滥用抗生素的视频,发放抗生素学习手册,组织学生进行分组探究性学习、展示;培养学生自主探究、合作学习的能力。

《来自微生物的威胁》作业设计方案一、教学目标:1.了解微生物对人类健康和环境的威胁;2.进修如何预防和控制微生物的传播;3.培养学生的科学素养和危机认识。

二、教学内容:1.微生物的种类和特点;2.微生物对人类健康和环境的风险;3.预防和控制微生物传播的方法;4.微生物的抗药性和耐药性。

三、教学过程:1.导入:通过展示一些关于微生物传播的案例或图片,引起学生对微生物威胁的关注和兴趣。

2.知识讲解:介绍微生物的种类、特点以及对人类健康和环境的风险,让学生了解微生物的重要性和危险性。

3.案例分析:结合实际案例,让学生分析微生物传播的途径和影响,引导学生思考如何预防和控制微生物传播。

4.小组讨论:组织学生分成小组,讨论如何在平时生活中预防微生物传播,提出有效的控制措施,并分享给全班。

5.实验操作:设计简单的实验,让学生亲自操作,观察微生物的发展和传播过程,加深他们对微生物的认识和理解。

6.教室讨论:引导学生讨论微生物的抗药性和耐药性问题,让他们认识到微生物对抗药物的能力,强调正确应用抗生素的重要性。

7.总结反思:通过教室讨论和总结,让学生总结本节课的重点内容,思考如何在平时生活中预防微生物的传播,培养他们的自我珍爱认识。

四、作业设计:1.作文:要求学生以“如何预防微生物传播”为题,撰写一篇500字以上的作文,提出自己的看法和建议。

2.实践任务:要求学生在家中或学校周围进行一次微生物传播的观察实验,记录实验过程和结果,并写出实验报告。

3.小组讨论:要求学生分组讨论某一种微生物的特点和风险,提出预防和控制的方法,并向全班汇报。

五、评判方式:1.参与度:根据学生在教室讨论、小组讨论和实验操作中的表现,评判其参与度和表达能力。

2.作业质量:根据学生的作文、实验报告和小组讨论的内容和表现,评判其作业质量和思维深度。

3.综合评判:综合思量学生在教室表现和作业质量,评判其对微生物威胁的认识和应对能力。

六、拓展延伸:1.邀请专家:邀请相关领域的专家来学校进行讲座,深入探讨微生物对人类健康和环境的影响。

浙教科学九年级下册来自微生物的威胁第1课时教学设计

(6)统计原始数据,进行分析:以10 个班100 人为例,列出统计表。

如某中学患流感的情况调查统计如下表:

调查

人数 患病

人数 患病时间

春

夏 秋 冬 男 52 16 8 1 2 5 女

48

14 5 2 1 6 总数 100

30

13

3

3

11

根据上述调查数据,用百分比的方法对数据进行分析。

春季患病率=

100

13 ×100% =13%,其中男生、女生患病率分别为8% 和5%

请同学计算夏季、秋季、冬季患病率。

【夏季患病率=

100

3 ×100% =3%, 其中男生、女生患病率分别为1% 和2%

秋季患病率=

100

3 ×100% =3%,其中男生、女生患病率分别为2% 和1%

冬季患病率=

100

11 ×100% =11%,其中男生、女生患病率分别为5% 和6%】

从中可以得出结论:去年该校初中学生流感患病。

来自微生物的威胁 (第1课时)教学目标1.了解炭疽杆菌引起的炭疽病。

2.了解由细菌引起的常见疾病。

3.知道抗生素的作用。

教学重点细菌引起的疾病(炭疽病),抗生素的作用教学难点细菌引起的常见疾病和炭疽杆菌引起的炭疽病的特征。

教学课时一课时第一课时一、引入在20世纪前,手术是一项十分危险的事。

许多病人往往因为伤口感染而死亡,但没有人知道引起感染的原因。

直到在研究葡萄酒变酸和蚕病取得巨大成功之后,19世纪60年代,法国科学家巴斯德提出,微生物是引起某种疾病的根源,杀死这些微生物能避免疾病的传染。

二、新授课:(一)来自细菌的威胁1.什么是细菌:①一种单细胞的原核生物②在显微镜下才能观察到③有细胞壁、细胞膜、细胞质;无成形的细胞核。

④种类:杆菌、球菌、螺旋菌细菌菌落螺旋球杆螺旋菌球菌杆菌2.你知道细菌危害人体将抗的途径吗?细菌危害人体健康的途径:a.有些细菌能侵入并破坏人体细胞。

b.有些细菌不侵入细胞内,但能产生一种能破坏细胞的毒素。

(二)由炭疽杆菌引起的炭疽病资料美国”9.11事件”阴云未散,生化武器炭疽热病菌事件又接连不断在美国发生。

当年有40余人因直接或间接接触夹带有炭疽热病菌的邮件而受感染,其中5人死亡。

而之后法国首都巴黎和其他一些城市也相继发生有关炭疽热的报警。

炭疽(ant hr ax)是由炭疽杆菌所致的人畜共患传染病。

通常发生在草食动物身上。

人类感染炭疽病的3种途径:1.因食用被炭疽杆菌污染的食物,引起人的肠炭疽--饮食传播2.因擦伤或割伤人的皮肤,感染了炭疽杆菌,引起皮肤炭疽--接触伤口传播3.因吸入漂浮在空气中的炭疽杆菌孢子而感染,引起肺炭疽--空气和飞沫传播炭疽病症状:发高烧、萎靡不振、容易疲劳,并伴有不时的干咳。

病情会突然恶化,感觉呼吸困难、出汗、皮肤上浮现青色的斑点,严重者会休克,最终丧命。

死亡率很高。

思考:你能举例说明细菌危害人体健康吗?(三)细菌引起的常见疾病见P67表格1.细菌性痢疾①性质:急性消化道传染病②典型症状:早期:腹痛,发热,然后腹泻;严重:大便出现粘液,血和脓,高热,昏厥,神智不清,四肢抽搐等③致病的病因: 痢疾杆菌④传播途径: 饮食传播⑤预防的方法: 饮食卫生2.肺结核①肺痨的性质:慢性呼吸道传染病②典型症状:全身疲软,食欲不振,身体逐渐消瘦。

来自微生物的威胁(第3课时)

科学(浙教版)九年级下册第三章 第2节

教学目标

1.了解传染病的特点。

2.了解切断传染病流行的方法。

教学重点

传染病的特点,切断传染病流行的方法。

教学难点

传染病的特点。

教学课时

一课时

第一课时

复习引入

张三去医院看病,在他的周围有六位病人,分别患有甲肝、阑尾炎、心脏病、骨折、流感、肺结核。

试判断,在六位病人中,对张三有威胁的是那几位?你是如何判断的?

思考:什么是传染病?

传染病是由病原体引起的,能够在人与人之间或人与动物之间传播的疾病。

讨论:以流感为例说明传染病有什么特点?

1.传染病特点:

①具有传染性:

54岁的河北籍男子孟茂盛,起初他不知道自己患了“非典”,去天津治疗,在治疗期间,先后有97人被他感染上 “非典”,人称“毒王”。

(新华网2003-05-28 09:38:01)

传染病的病原体可以经过一定的途径,从病人、其他动物或带有病原体的物体传给健康人。

②流行性: 由于传染病的病原体在适宜条件下可广泛传播,使一定地域内同时出现较多的病人。

③免疫性: 人体在患过某种传染病痊愈后,常对该病产生不同程度的抵抗力。

区分传染病和非传染病的依据:

是否有病原体,是否具有传染性,是否具有流行性,是否具有免疫性。

判断下列属于传染病的是( )?

流感、肺结核、近视眼、红眼病、贫血、龋齿、蛔虫病、乙型脑炎、冠心病、乙肝

传染病:流感、肺结核、红眼病、蛔虫病、乙型脑炎、乙肝

常见的传染病见P74

常见的传染病的种类:呼吸道传染病、消化道传染病、血液传染病、体表传染病、性传播疾病。

实例:2000年有许多人得甲肝病,有的家庭甚至几口人先后染上,这说明传染病有___性和___性。

而当以后再次流行甲肝时,曾患过甲肝且体质较弱的刘传敏同学却未被传染上,这是因为人体患过某种传染病后,常对该病产生一定____,即___性。

思考:传染病的流行必须具备条件?

传染病的流行必须具备传染源、传播途径和易感人群三个环节。

讨论:以流感为例,说说预防传染病可采取哪些具体措施?

控制传染源——早诊断、早治疗、早隔离

切断传播途径——流感流行期间少去公共场所

保护易感人群——健康人进行流感病毒疫苗接种(打预防针),加强锻炼

切断其中任何一环节,流行即可终止。

练一练:以下属于什么方法?

提问:(1)我们对甲肝病人进行隔离治疗,属于哪项措施?

(2)为什么我们应该养成饭前便后洗手的习惯?

(3)目前我们预防乙型肝炎的最有效方法是什么?属于哪项措施?

(4)思考:近十年来,我国性传播疾病增多的主要原因什么?你认为应该采取哪些对策?

原因:性自由、性解放带来的不安全性行为以及婚外恋带来的婚外性行为、不使用避孕工具、对性知识的无知和对性健康的忽视等,都是导致病例增多的重大原因。

1、

2、

病毒和细菌在结构上最大的区别是它没有细胞结构。

病毒不能独立生活,只能寄生生活。

(5)

以下不是预防流感传染的方法是( C )

A 常戴口罩

B 隔离流感病人

C 消灭蚊子

D 接种流感疫苗

(6)世界卫生组织于2003年4月16日宣布,经过全球相关科研人员的通力合作,终于正式确认冠状病毒的一个变异体是非典型肺炎的(

B )

A、传染病

B、病原体 C.传播途径 D.易感者

(7)2000年8月法新社报导,自从90年代英发现疯牛病以后,再次令英国专家感到不安,导致牛患病的是变异海绵状病毒(简称VCJD)将传染给人类,到2000年6月止,英国已有69人死亡,专家十分担心它会像艾滋病那样,冲破物种界限,在人类中肆虐。

请根据你学过的知识加以回答:

①疯牛病的病原体是变异海绵状病毒,它没有细胞结构; 只能在电子显微镜下看得见,说明个体微小;它的生活方式是寄生,不能离开牛和人独立生活.

②将疯牛焚烧和深埋处理的目的是控制传染源

③我国在英国的留学生都不敢吃牛排,目的是切断传播途径。

布置作业:

教学反思

利用事例“张三去医院看病,在他的周围有六位病人,分别患有甲肝、阑尾炎、心脏病、骨折、流感、肺结核。

试判断,在六位病人中,对张三有威胁的是那几位?你是如何判断的?”提出两个问题:①判断

依据是什么?(给学生一定的时间讨论)②甲肝、流感、肺结核有何共性?又有何不同?这两个问题为传染病概念和特点的得出奠定了基础,在分析过程中可以插入一些常见的传染病。