新课标人教版九年级上册图形的旋转

- 格式:docx

- 大小:22.62 KB

- 文档页数:4

人教版九年级上册数学:《图形的旋转》说课稿

1、说教材

1.1 教材的地位和作用

“图形的旋转”是人教版义务教育课程标准试验教科书九年级第23章的内容。

课程标准中它是“空间与图形”领域的一个主要内容。

在本节课之前,学生已经在七年级下册学习了图形的平移,在八年级上册学习了轴对称与轴对称图形的知识。

本节课是引导学生进一步研究图形的第三种基本变换——旋转。

教材从学生实际接触到的、观察到的一些现象出发,引出旋转的基本概念,进而探索旋转的一些基本性质,利用旋转进行图案设计,认识和欣赏这些图形的基本变换在现实生活中的应用。

教材力求体现运动变换的理念、思想和图形变换的美学价值。

1.2 课程学习目标

1.2.1在学生熟悉的生活情境中认识旋转,掌握旋转的概念和基本性质;

1.2.2能按要求对简单平面图形作旋转变换,欣赏旋转在现实生活中的应用,感受图形变换的美学价值;

1.2.3初步建立已学的几种图形变换之间的联系,认识平移、轴对称和旋转都是全等变换.能用动态的眼光看图形,形成良好的思维品质。

1.3 学习重点

旋转的概念、性质、变换

1.4 学习难点

判断旋转图形的旋转中心、对应点、旋转角

2、说教法、学法

“图形的旋转”是从物体的旋转中抽象出来的数学知识,旋转的定义中有三要点,即旋转中心,旋转方向、旋转角度。

因此教学开始时,运用多媒体教学软件再现日常生活中的一些旋转物体,凸显旋转的特征为学生自主建构图形的旋转概念奠定了基础,再运用教学软件演示图形(三角形ABC)旋转的过程,学生通过实践观察、思考,悟出的旋转的性质。

此阶段的学生已经经过了平移、轴对称两种变换的学习已具备了一定的知识。

人教版数学九年级上册23.1《图形的旋转(1)》说课稿一. 教材分析《图形的旋转(1)》是人教版数学九年级上册第23.1节的内容,本节课主要让学生掌握图形旋转的基本概念、性质和应用。

通过学习,学生能够理解图形旋转的定义,了解旋转中心、旋转方向和旋转角等概念,并能够运用旋转性质解决一些实际问题。

本节课的内容是学生进一步学习几何图形变换的基础,对于培养学生的空间想象能力和逻辑思维能力具有重要意义。

二. 学情分析九年级的学生已经学习了平面几何的基本知识和立体几何的部分内容,对于图形的变换和运动有一定的了解。

但是,对于图形的旋转,学生可能还存在着一些模糊的认识,需要通过本节课的学习进一步明确和巩固。

此外,学生对于实际问题中的图形旋转可能还不够熟悉,需要通过实例分析和练习来提高解决实际问题的能力。

三. 说教学目标1.知识与技能目标:学生能够理解图形旋转的定义,掌握旋转中心、旋转方向和旋转角等基本概念,并能够运用旋转性质解决一些实际问题。

2.过程与方法目标:通过观察、操作和思考,学生能够培养空间想象能力和逻辑思维能力。

3.情感态度与价值观目标:学生能够积极参与课堂活动,克服困难,勇于探索,体验成功解决问题的喜悦。

四. 说教学重难点1.教学重点:图形旋转的基本概念、性质和应用。

2.教学难点:旋转中心、旋转方向和旋转角的确定,以及运用旋转性质解决实际问题。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、合作学习法和实例分析法,引导学生主动探索、发现问题、解决问题。

2.教学手段:利用多媒体课件、几何画板等软件,展示图形旋转的过程和性质,提高学生的空间想象能力。

六. 说教学过程1.导入:通过展示一些生活中的旋转现象,如旋转门、风车等,引导学生思考图形的旋转,激发学生的学习兴趣。

2.新课导入:介绍图形旋转的定义,引导学生理解旋转中心、旋转方向和旋转角等基本概念。

3.实例分析:通过几何画板展示一些图形旋转的实例,让学生观察和操作,理解旋转性质。

人教版九年级数学上册教学设计旋转《中心对称图形》一. 教材分析人教版九年级数学上册的“旋转《中心对称图形》”这一节,主要让学生了解中心对称图形的概念,掌握中心对称图形的性质,以及如何判断一个图形是否为中心对称图形。

教材通过丰富的实例,引导学生探索中心对称图形的性质,培养学生的空间想象能力。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的几何知识,对图形的变换有一定的了解。

但中心对称图形这一概念较为抽象,学生可能难以理解。

因此,在教学过程中,教师需要利用生动的实例,引导学生直观地感受中心对称图形,从而更好地理解中心对称图形的性质。

三. 教学目标1.让学生了解中心对称图形的概念,掌握中心对称图形的性质。

2.培养学生观察、分析、解决问题的能力。

3.培养学生的空间想象能力,提高学生的数学素养。

四. 教学重难点1.中心对称图形的概念及其性质。

2.如何判断一个图形是否为中心对称图形。

五. 教学方法1.采用情境教学法,引导学生从实际问题中发现中心对称图形的性质。

2.利用数形结合法,让学生直观地感受中心对称图形的特点。

3.采用问题驱动法,激发学生的思考,培养学生的解决问题的能力。

4.小组讨论,发挥学生的合作精神,提高学生的交流能力。

六. 教学准备1.准备相关的多媒体教学课件,以便于生动地展示中心对称图形的性质。

2.准备一些中心对称图形的实例,用于引导学生观察和分析。

3.准备一些练习题,用于巩固所学知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示一些生活中常见的中心对称现象,如反射、旋转等,引导学生关注中心对称图形。

然后提问:“你们认为什么样的图形可以称为中心对称图形?”2.呈现(10分钟)教师通过多媒体课件,展示中心对称图形的定义及性质。

同时,引导学生观察一些实例,让学生直观地感受中心对称图形的特点。

3.操练(10分钟)教师提出一些问题,让学生动手实践,判断一些图形是否为中心对称图形。

如:“请判断下列图形是否为中心对称图形,并说明理由。

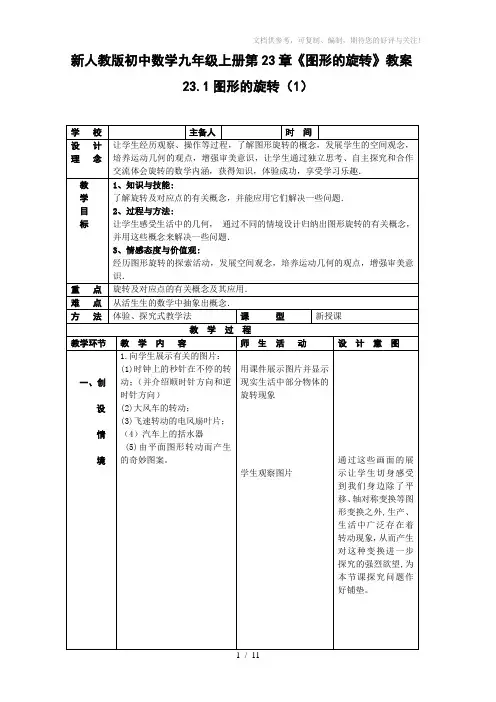

人教版九年级上册23.1图形的旋转教学设计1. 教学目标•了解图形的旋转概念与性质。

•掌握图形顺时针、逆时针旋转的方法与规律。

•认识旋转成像及其特点。

2. 教学准备•课件、PPT或黑板。

•图形卡片或手绘图形。

•透明纸、透镜等教具。

3. 教学过程3.1 导入(5分钟)通过展示一些有趣的旋转图片或引入一个旋转问题,引起学生兴趣。

例如,一只青蛙在往哪个方向跳跃?3.2 概念讲解(20分钟)引入向量的旋转概念,解释顺时针旋转与逆时针旋转的概念。

然后,简要介绍一形的旋转,如旋转角度、旋转方向和旋转中心等概念。

通过实际动手操作,使学生可以更好地理解旋转相应的规律和方法。

3.3 讲解重点/难点(30分钟)教师从以下几个方面进行讲解:3.3.1 旋转方法•顺时针/逆时针旋转:将旋转方向作为参照系,右侧的方向为顺时针,左侧的方向为逆时针。

•旋转角度:旋转所转过角度,角度单位为度。

•旋转中心:旋转点会围绕旋转中心旋转,可以是任意一点。

选择不同的旋转中心将会产生不同的旋转结果。

•旋转轴:旋转围绕的轴线,可以是直线,也可以是平面上的任意一条轴线。

3.3.2 旋转规律•相邻两个旋转是可嵌套的,旋转结果将会叠加。

•旋转角度为360度时,图形仍处于原来的位置不变。

•同一条旋转轴旋转不同的角度,结果一定是相似的。

3.4 案例演示与练习(30分钟)引导学生用透明纸实现图形的旋转,让学生自由选择旋转中心、旋转轴和旋转角度,从而掌握图形旋转的方法和规律,或者通过分组为学生分发手绘图形进行实际操作,达到学习旋转成像的目的。

3.5 总结与归纳(15分钟)对本节课学习内容进行总结,并且通过相应的习题练习锻炼学生的思维能力。

4. 课堂作业完成教师分配的习题并对整个过程进行总结。

5. 教学反思本节课的主要内容是图形的旋转,着重从旋转概念、方法、规律以及旋转成像四个方面进行讲解,先通过引入开篇引起学生兴趣;再通过实际动手操作来使学生更好地理解旋转相应的规律和方法;然后对本节课学习内容进行总结,并且通过相应的习题练习锻炼学生的思维能力。

1 / 4

图形的旋转

唐娟

一、教学目标

(1)了解生活中旋转现象的广泛存在;

(2)掌握旋转的有关概念,理解旋转变换也是图形的一种基本变换;

(3)会找出旋转前后图形中的对应点、对应线段、对应角、旋转中心、旋转

角;

(4)理解图形的旋转变换是由旋转中心、旋转角和旋转方向所决定的,探

索和发现旋转后图形上的每一点都绕着旋转中心转动了相同的角度,但图形的

形状和大小都没有变化;

二、重点与难点

本节课的重点是旋转的有关概念及性质。

难点是概念的形成过程与性质的探究过程。

三.教学过程

(一)创设情景,引入新知

现代教学认为,在正式进行发现过程前要让学生对探索的目标,意义认识得十

分明确,并从内心产生巨大的动力,做好探索的物质和精神准备.

情景创设:(用课件显示现实生活中部分物体的旋转现象)

通过这些画面的展示

(1)切身感受到我们身边除了平移、轴对称变换之外,生活中还广泛存在着转

动现象,从而产生对这种变换进一步探究的强烈欲望;

(2)为本节课探究问题作好铺垫。情景问题:这些情景中的转动现象,有什么共

同特征?

2 / 4

(二)探索新知,形成概念

1.建立旋转的概念

(1)试一试,请同学们尝试用自己的语言来描述以下旋转.

观察了上面图形的运动后,引导学生进入本课第一个学习目标:图形旋转

的概念;

(本环节学生先独立尝试,再同学之间讨论交流、总结,在此过程中以培养

学生的抽象概括能力,同时让学生体会到合作交流的必要性,随后,给出旋转

的定义:)

像这样,把一个图形绕着某一点O转动一个角度的图形变换叫做旋转

(rotation).点O叫做旋转中心,转动的角叫做旋转角。

重点突出旋转的三个要素:旋转中心、旋转方向和旋转角度。

2.应用旋转的概念解决问题:

(本环节教学中,教师及时观察学生的学习情况和学习进度,碰到学生中的

普遍性问题,在进行适当的探讨后,利用谈话讨论的形式进行解决。)(三)实

践操作,再探新知

做一做:

如图,在硬纸板上,挖出一个三角形A’B’C’,再挖一个小洞O作为旋转中

心,硬纸板下面放一张白纸。先在纸上描出这个挖掉的三角形图案

(△A’B’C’),然后围绕旋转中心转动硬纸板,再描出这个挖掉的三角形

(△ABC),移开硬纸板。

问题:请指出旋转中心和各对应点,哪一个角是旋转角?

1.从我们看到的旋转现象以及你所完成的实验中,你认为旋转主要因素是

什么?

2.在图形的旋转过程中,哪些发生了改变?哪些没有发生改变?量一量线

段OA与线段OA’的关系怎样,线段OB和OB’,OC和OC’呢?AB与A’B’呢?

3 / 4

3.你能通过度量角的方法得出旋转角度吗?你准备度量哪个角?(本环节

让学生在独立思考的基础上,再进行小组合作交流,利用度量等方法发现规

律。教师提供给学生动态的旋转图形,进行指导并参与讨论交流,而后归纳出

旋转的特征。)

1.

2.旋转前后的图形全等;

对应点到旋转中心的距离相等;

3.对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角。

(四)巩固新知,形成技能

根据学生的具体情况,遵循“循序渐进”的原则,层层递进,逐步形成技

能。

(五)回顾反思,深化提高

利用提问、解说形式,xx共同进行小结。

学生小结:自主小结和交流知识学习的收获,过程经历的感受,数学思想

的感悟,学习方法的体会等,或提出疑问进行讨论;

教师小结:帮助学生整理所学知识,引导学生进一步体会探究学习的过程

和方法,领会数学的思想。

(六)分层作业,促进发展

最后布置作业,结合学生的实际水平,为了更好的因材施教,我准备了两

部

分作业:必做题和探究题。

教学设计说明

我按以下思路设计本课:

4 / 4

以观察为起点,以问题为主线,以培养能力为核心的宗旨;遵照教师为主

导,学生为主体,训练为主线的教学原则;遵循特殊到一般,具体到抽象,由

浅入深,由易到难的认知规律。

教学过程突出以下构想:

(1)创设情景,引人入胜

首先播放一组生活中熟悉的体现运动变化的画面,激发学生的求知欲,为

新课的开展创设良好的教学氛围,同时培养学生从数学的角度观察生活,思考

问题的能力。

(2)过程凸现,紧扣重点

旋转概念的形成过程及旋转性质得到的过程是本节的重点,所以本节突出

概念形成过程和性质探究过程的教学,首先列举学生熟悉的例子,从生活问题

中

抽象出数学本质,引导学生观察、分析后归纳,然后提出注意问题,帮助

学生把握概念的本质特征,再引导学生运用概念并及时反馈。同时在概念的形

成过程中,着意培养学生观察、分析、抽象、概括的能力。引导学生从运动、

变化的角度看问题,向学生渗透辨证唯物主义观点。

(3)动态显现,化难为易

教学活动中有声、有色、有动感的画面,不仅叩开学生思维之门,也打开

了他们的心灵之窗,使他们在欣赏、享受中,在美的熏陶中主动的、轻松愉快

的获得新知。

(4)例子展现,多方渗透

为了使抽象的概念具体化,通俗易懂,本节列举了大量生活中的例子,培

养学生的发散思维,也增强学生用数学的意识。