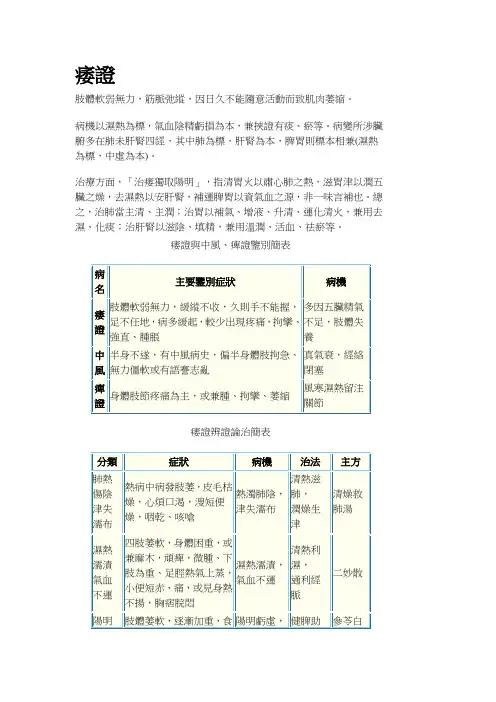

第33节 痿 证

- 格式:ppt

- 大小:73.00 KB

- 文档页数:12

中医内科学——痿证细目一:概述一、痿证的概念及源流1.瘘证的概念痿证是因外感或内伤,使精血受损,肌肉筋脉失养,以致肢体筋脉弛缓,软弱无力,不能随意运动或伴有肌肉萎缩的一种病证。

临床以下肢痿弱较为常见,亦称“痿躄”。

2.痿证的源流《内经》阐述了痿证的病因病机、病证分类及治疗原则。

《素问·痿论》指出本病的主要病机是“肺热叶焦”,将痿证分为皮、脉、筋、骨、肉五痿。

在治疗上,《素问·痿论》提出“治痿独取阳明”的基本原则。

金·张子和《儒门事亲》强调“痿病无寒”,朱丹溪承张子和之说,在治法方面又提出“泻南方则肺金清而东方不实……补北方则心火降而西方不虚……”明清以后对痿证的辨证论治日趋完善。

《景岳全书》指出痿证并非尽是阴虚火旺,认为“元气败伤则精虚不能灌溉,血虚不能营养者,亦不少矣”。

二、痿证与西医病名的关系根据本病的临床表现,西医学中多发性神经炎、周期性麻痹、运动神经元疾病、脊髓病变、重症肌无力等表现为肢体瘫痪的神经肌肉疾病,均可参照本篇辨证论治。

细目二:病因病机一、痿证的常见病因内因:饮食毒物所伤,久病房劳,跌打损伤,药物损害。

外因:感受温毒,湿热浸淫。

二、痿证的主要病机及转化痿证病变部位在筋脉肌肉,但根于五脏虚损。

基本病机:实则筋脉肌肉受邪,气血运行受阻;虚则气血阴精亏耗,筋脉肌肉失养。

急性发病者多邪实,久病多正虚。

肺主皮毛,脾主肌肉,肝主筋,肾主骨,心主血脉。

五脏病变,皆能致痿,五脏精气耗伤,致使精血津液亏损。

而五脏受损,功能失调,气化不行,又加重了精血津液的不足。

临证常表现为因实致虚、因虚致实和虚实错杂的复杂病机。

细目三:诊断痿证的诊断要点:1.肢体筋脉弛缓不收,软弱无力,甚则瘫痪,部分病人伴有肌肉萎缩。

2.由于肌肉痿软无力,可有睑废、歧视,声嘶低喑,抬头无力等症状,甚则影响呼吸、吞咽。

3.部分病人发病前有感冒、腹泻病史,有的病人有神经毒性药物接触史或家族遗传史。

细目四:辨证论治一、痿证的辨证要点痿证辨证,重在辨病位、审虚实、明脏腑及兼夹病邪。

痿證

肢體軟弱無力,筋脈弛縱,因日久不能隨意活動而致肌肉萎縮。

病機以濕熱為標,氣血陰精虧損為本,兼挾證有痰、瘀等。

病變所涉臟腑多在肺未肝腎四經,其中肺為標,肝腎為本,脾胃則標本相兼(濕熱為標,中虛為本)。

治療方面,「治痿獨取陽明」,指清胃火以肅心肺之熱,滋胃津以潤五臟之燥,去濕熱以安肝腎,補運脾胃以資氣血之源,非一味言補也。

總之,治肺當主清、主潤;治胃以補氣、增液、升清、運化清火,兼用去濕、化痰;治肝腎以滋陰、填精,兼用溫潤、活血、祛瘀等。

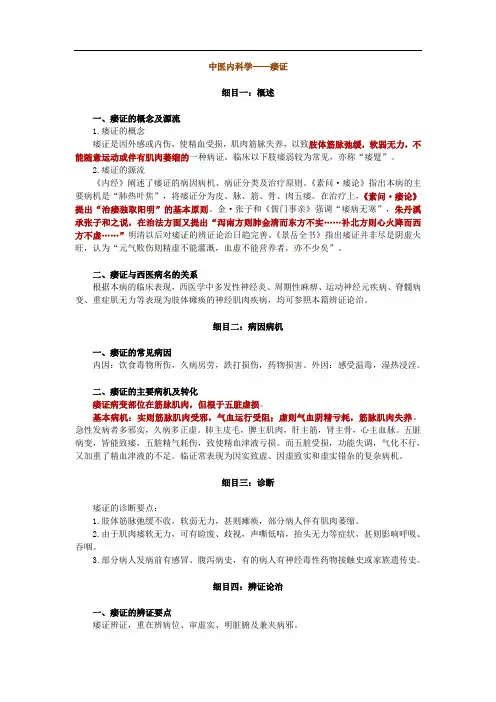

痿證與中風、痺證鑒別簡表

痿證辨證論治簡表

重點思考:

1.試述痿證的主要病機要點,以及他們之間的主要聯繫?

2.痿證的主要治療原則有那些?應該如何理解「治痿獨取陽明」?。

五百九十二、痿证经方常见疾病治症:痿证【治病策略】痿证的发生,外因多责肺热伤津、湿热浸淫,内因多责脾胃虚寒、气血虚弱、肝肾亏虚等。

然外感寒湿而致痿者临床并不鲜见。

秦景明的《病因脉治》指明:“风湿痿软之因,或居处卑湿,或冒风雨,留着经络,则纵缓不收,痿软之症作矣。

”确是独具慧眼。

寒性收引凝滞,湿性重浊粘滞,气血不利,经脉弛缓,故骤发为痿。

其发病多与居处潮湿和骤淋风雨有关。

其表现多以下肢痿软欠温而兼腰、肢重着为主症。

有关其治疗,《张氏医通》论治痿厥中指出:“一属脾湿伤肾。

”主用肾气丸加萆薢,此系寒湿治法。

【辩证治则】1、人有痿症,终年不能起床,面色光鲜,足弱无力,不能举步者,人以为两足之无力也,不知乃阳明火盛。

不必去治两足,止平其胃火,则火息而足自坚凝。

若不平胃火,而徒用补阴之剂,则饮食愈多,而两足益弱。

法当用元参三两,麦冬一两,甘菊花三钱,人参一钱,熟地一两,菟丝子一钱。

水数碗,煎汤四碗,恣其吞饮,则胃火渐平,而两足自然生力。

此不治足而正所以治足也。

痿症中有不是阳明之痿。

其症亦不能起床,亦能善饭,亦骨无力不能起立。

此肾寒极而火沸腾,似痿而非痿也。

初起之时,未尝不是阳明火炽而来,用寒凉折服之,则胃火息矣。

而肾水熬干,夜必咳嗽吐痰,而日间转觉少轻。

呻吟床席,饮食少迟,更觉难堪。

方用元参一两,麦冬三两,熟地二两,水煎。

服。

若有肝火者,加白芍五钱,水煎服。

四剂可以起床。

后用六味汤,大剂煎饮。

加麦冬一两,五味一钱,熟地一两,山茱萸四钱,山药三钱,丹皮三钱,泽泻二钱,茯苓二钱,水煎服。

此方妙在用元参、麦冬,滋肺金而去心间之游火,又妙在用熟地以补肾水,则水足而胃火自坚矣。

肺金自然下生肾水,则肾水藏于肾宫,不上冲咽门,不必止嗽,而嗽自除矣。

【辩证比较】1、(1)痿症方:用于腰腿痿弱之初期。

大病后下肢无力、产后腿膝痿弱、脚气所致之下肢麻痹、脊髓痨、脊髓炎、脊椎骨骨疽、小儿麻痹等皆可应用。

自腰以下发生痿症初期者有效。

痿证、颤证细目三痿证痿证是指肢体筋脉弛缓,软弱无力,不能随意运动,或伴有肌肉萎缩的一种病证。

临床以下肢痿弱较为常见,亦称“痿躄”。

“痿”是指机体痿弱不用,“躄”是指下肢软弱无力,不能步履之意。

要点一概述《内经》对本病论述颇详,阐述了痿证的病因病机、病证分类及治疗原则。

《素问·痿论》指出本病的主要病机是“肺热叶焦",还将痿证分为皮、脉、筋、骨、肉五痿,以示病情的浅深轻重以及与五脏的关系。

在治疗上,《素问·痿论》提出“治痿者独取阳明”的基本原则。

其理论依据是:“阳明者,五脏六腑之海,主润宗筋,宗筋主束骨而利机关也。

”冲、任、督、带脉皆络合于阳明,“故阳明虚则宗筋纵,带脉不引,故足痿不用也。

”朱丹溪提出了“泻南方,补北方”的治疗原则,“泻南方则肺金清而东方不实……补北方则心火降而西方不虚”,在具体辨证方面又有湿热、湿痰、气虚、瘀血之别,对后世影响颇深。

明清以后对痿证的辨证论治日趋完善。

《景岳全书·痿论》指出,痿证实际上并非尽是阴虚火旺,认为“元气败伤则精虚不能灌溉,血虚不能营养者,亦不少矣,若概从火论,则恐真阳衰败,及土衰水涸者有不能堪,故当酌寒热之浅深,审虚实之缓急,以施治疗,庶得治痿之全。

”《临证指南医案·痿》邹滋九按指出本病为“肝肾肺胃四经之病”。

根据本病的临床表现,现代医学中多发性神经炎、运动神经元疾病、脊髓病变、重症肌无力、周期性麻痹等表现为肢体痿软无力,不能随意运动者,均可参照本节辨证论治。

要点二病因病机(一)痿证的病因1.感受温毒2.湿热浸淫3.饮食毒物所伤4.久病房劳5.跌仆瘀阻(二)痿证的基本病机及转化痿证病变部位在筋脉肌肉,但根本在于五脏虚损。

肺主皮毛,脾主肌肉,肝主筋,肾主骨,心主血脉,五脏病变,皆能致痿。

上述各种致病因素,耗伤五脏精气,致使精血津液亏损。

而五脏受损,功能失调,生化乏源,又加重了精血津液的不足,筋脉肌肉因之失养而弛纵,不能束骨而利关节,以致肌肉软弱无力,消痩枯萎,发为痿证。

痿证是因外感或内伤,使精血受损,肌肉筋脉失养,以致肢体筋脉弛缓,软弱无力,不能随意运动或伴有肌肉萎缩的一种病证,临床以下肢痿弱较为常见,亦称“痿躄”。

根据本病的临床表现,西医学中多发性神经炎、周期性麻痹、运动神经元疾病、脊髓病变、重症肌无力等表现为肢体瘫痪的神经肌肉疾病。

___________________________ 病因病机一、痿证的常见病因内因:饮食毒物所伤,久病房劳,跌打损伤,药物损害。

外因:感受温毒,湿热浸淫。

二、痿证的主要病机及转化痿证病变部位在筋脉肌肉,但根于五脏虚损。

基本病机:实则筋脉肌肉受邪,气血运行受阻;虚则气血阴精亏耗,筋脉肌肉失养。

急性发病者多邪实,久病多正虚。

肺主皮毛,脾主肌肉,肝主筋,肾主骨,心主血脉。

五脏病变,皆能致痿,五脏精气耗伤,致使精血津液亏损。

而五脏受损,功能失调,气化不行,又加重了精血津液的不足。

临证常表现为因实致虚、因虚致实和虚实错杂的复杂病机。

诊断(一)、诊断依据:1、中医诊断:参照中国中医药出版社第六版《中医内科学》。

1.肢体筋脉弛缓不收,软弱无力,甚则瘫痪,部分病人伴有肌肉萎缩。

2.由于肌肉痿软无力,可有睑废、歧视,声嘶低喑,抬头无力等症状,甚则影响呼吸、吞咽。

3.部分病人发病前有感冒、腹泻病史,有的病人有神经毒性药物接触史或家族遗传史。

4.脊髓损伤的患者有外伤史。

2、西医诊断依据:①多发性神经病诊断标准:(参照人民卫生出版社第五版《神经病学》)主要依据末梢型感觉障碍、下运动神经元性瘫和自主神经障碍等临床特点,同时结合病因诊断,脑脊液、神经传导速度测定及神经活检等检查可供诊断。

②脊髓炎诊断标准:(参照人民卫生出版社第五版《神经病学》)急性起病,迅速进展为脊髓完全横贯性或播散性损害,常累及胸髓,病变水平以下运动、感觉和自主神经功能障碍,结合和MRI可以确诊。

③脊髓损伤诊断标准:参照2000年美国脊髓损伤学会制定的《脊髓损伤功能分类标准》,(二)、症候诊断1.肺热津伤证主症:发病急,病起发热,或热后突然出现肢体软弱无力,可较快发生肌肉瘦削,皮肤干燥,心烦口渴,咳呛少痰,咽干不利,小便黄赤或热痛,大便干燥舌质红,苔黄,脉细数。

痿证1.病因感受温毒、湿热浸淫、饮食毒物所伤、久病房劳、跌仆瘀阻。

2.病机基本病机:气血津液输布不畅,筋肉四肢失养而痿弱不能用。

病位在筋脉、肌肉,与肝肾肺胃关系最为密切。

病理因素主要是湿和热。

诊断要点1.肢体筋脉弛缓不收,下肢或上肢,一侧或双侧,软弱无力,甚则瘫痪,部分病人伴有肌肉萎缩。

2.由于肌肉痿软无力,可有睑废、视歧、声嘶低喑、抬头无力等症状,甚则影响呼吸、吞咽。

3.部分病人发病前有感冒、腹泻病史,有的病人有神经毒性药物接触史或家族遗传史。

病证鉴别1.痿证与偏枯偏枯亦称半身不遂,是中风症状,病见一侧上下肢偏废不用,常伴有语言謇涩、口眼歪斜,久则患肢肌肉枯瘦,其瘫痪是由于中风而致,二者临床不难鉴别。

2.痿证与痹证痹证后期,由于肢体关节疼痛,不能运动,肢体长期废用,亦有类似痿证之瘦削枯萎者。

但痿证肢体关节一般不痛,痹证则均有疼痛,其病因病机,治法也不相同,应予鉴别。

辨证论治1.肺热津伤证主症:发病急,病起发热,或热后突然出现肢体软弱无力,可较快发生肌肉瘦削,皮肤干燥,心烦口渴,咳呛少痰,咽干不利,小便黄赤或热痛,大便干燥,舌质红,苔黄,脉细数。

证机概要:肺燥伤津,五脏失润,筋脉失养。

治法:清热润燥,养阴生津。

代表方:清燥救肺汤加减。

2.湿热浸淫证主症:起病较缓,逐渐出现肢体困重,痿软无力,尤以下肢或两足痿弱为甚,兼见微肿,手足麻木,扪及微热,喜凉恶热,或有发热,胸脘痞闷,小便赤涩热痛。

舌质红,舌苔黄腻,脉濡数或滑数。

证机概要:湿热浸渍,壅遏经脉,营卫受阻。

治法:清热利湿,通利经脉。

代表方:加味二妙散加减。

3.脾胃虚弱证主症:起病缓慢,肢体软弱无力逐渐加重,神疲肢倦,肌肉萎缩,少气懒言,纳呆便溏,面色白或萎黄无华,面浮,舌淡苔薄白,脉细弱。

证机概要:脾虚不健,生化乏源,气血亏虚,筋脉失养。

治法:补中益气,健脾升清。

代表方:参苓白术散合补中益气汤加减。

4.肝肾亏损证主症:起病缓慢,渐见肢体痿软无力,尤以下肢明显,腰膝酸软,不能久立,甚至步履全废,腿胫大肉渐脱,或伴有眩晕耳鸣,舌咽干燥,遗精或遗尿,或妇女月经不调。

痿证的病因病机、类证鉴别和辨证论治痿证的病因病机、类证鉴别和辨证论治Zack8痿证一、概述1.痿证的定义痿证是指肢体筋脉弛缓,软弱无力,不能随意运动或伴有肌肉萎缩的一种病证。

临床以下肢痿弱较为常见,亦称“痿(辟足)”。

“痿”是指肢体痿弱不用,“辟”是指下肢软弱无力,能步履之意。

2.瘿证的源流《素问·痿论》中已对痿证作为专题论述,指出本病主要病理为“肺热叶焦”,肺燥不能输精于五脏,因而五体失养,产生痿软证候。

并据其病因、证候的不同,将痿证分为皮、脉、筋、肉、骨五痿。

在治疗法则上,《痿论》提出“治痿者独取阳明”之说。

同时在《素问·生气通天论》又有:“因于湿,首如裹;湿热不攘,大筋软短,小筋弛长,软短为拘,弛长为痿。

”说明湿热也是痿证发病原因之一。

宋代《三因极一病证方论·五痿叙论》明确指出“痿跫证属内脏气不足之所为”的病机特点,这是对《内经》诸痿的概括。

《儒门事亲·风痹痿厥近世差互说》把风、痹、厥证的证候与痿证作了鉴别,又对《素问》内热熏蒸,肺热成痿的病机作了进一步探讨,提出:,’痿病无寒”。

朱丹溪则更扩充子和之说,纠正“风痿混同”之弊,提出“泻南方、补北方”的治痿原则,而在具体辨证施治方面又分列湿热、湿痰、气虚、瘀血之别。

《景岳全书·痿证)指出痿证非尽为火证,认为:“元气败伤则精虚不能灌溉,血虚不能营养者,亦不少矣,若概从火论,则恐真阳衰败,及土衰水涸者有不能堪。

”补充了痿证悉从阴虚火旺之所未备。

《临证指南医案·痿》总括前论,明确指出本病为“肝、肾、肺、胃四经之病”,说明四脏气血津精不足是导成痿证的直接因素。

3.主要相关西医疾病的诊断重症肌无力:是一种神经肌肉接头传递功能障碍的自身免疫性疾病,表现为局限性或全身性的肌无力,常从一组肌肉开始,逐渐累及其他。

疲劳试验,抗胆碱酯酶药物试验阳性,电刺激、肌电图可协助诊断。

二、病因病机1.痿证的常见病因(1)感受温毒温热毒邪内侵,或病后余邪未尽,低热不解,或温病高热不退,皆令余热燔灼,伤津耗气,“肺热叶焦”,不能布送津液以润泽五脏,遂致四肢筋脉失养,痿弱不用。