痿证-中西医结合内科学

- 格式:pptx

- 大小:21.50 MB

- 文档页数:40

中医内科学——痿病一、概念痿病系指脏腑内伤,肢体筋脉失养,而致肢体筋脉弛缓,软弱无力,日久不用,甚则肌肉萎缩或瘫痪为主要临床表现的一种病证。

临床上尤以下肢痿弱较为多见,故称“痿躄”。

“痿”——指肢体痿弱不用。

“躄”——指下肢软弱无力,不能步履之意。

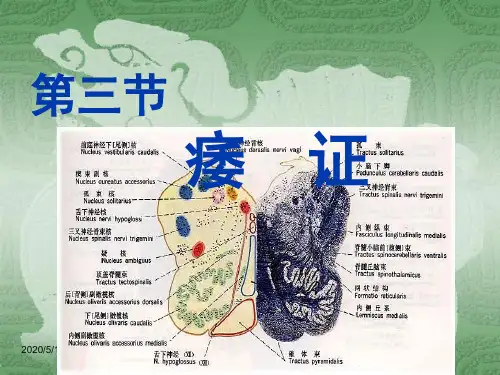

二、病因病机三、诊断要点1.症状:以下肢或上肢、一侧或双侧筋脉弛缓,痿软无力,甚至瘫痪日久,肌肉萎缩为主症。

2.诱因:具有感受外邪与内伤积损的病因,有缓慢起病的病史,也有突然发病者。

3.辅助检查:神经系统检查肌力降低,肌肉萎缩,必要时做肌电图、肌活检与酶学检查及其他相关检查,有助于明确诊断。

四、鉴别诊断痿病:肢体痿弱,羸瘦无力,行动艰难,甚则瘫软于床,但肢体关节多无疼痛。

风痱:四肢不收,废而不用,语言不利,肌肉多不萎缩。

痿病与偏枯痿病表现:肢体痿弱,羸瘦无力,行动艰难,甚则瘫软于床,尤以双下肢痿弱不用多见。

起病可急可缓。

偏枯(半身不遂)表现:一侧上下肢体不能随意运动,或左或右,一侧肢体偏瘫废用,可伴有言语謇涩、口舌喁斜日久患肢肌亦可萎缩瘦削。

起病急骤,由中风病所致。

五、辨证要点1.辨虚实实证——肺热津伤或湿热浸淫:凡起病急,发展快,病程短,肢体力弱,或拘急麻木,肌肉萎缩不明显者。

虚证——属脾胃肝肾亏损凡病程较长,病情渐进发展,肢体弛缓,肌肉萎缩明显。

2.辨病位在肺——凡病起发热、咽干、呛咳,或热病后出现肢体痿软不用者。

在脾——若四肢痿软,食少,便溏,腹胀。

在肝肾——若下肢痿软无力,甚则不能站立,兼见腰脊酸软,头晕耳鸣,或月经不调者。

六、治疗原则基本治则:调理脾胃,补益肝肾,育阴清热,不妄用风药。

1.“治痿独取阳明” ,其含义有二:一则补益后天,即益胃养阴,健脾益气;二则清阳明之热邪。

肺之津液来源于脾胃。

肝肾之精血亦有赖于脾胃的生化。

若脾胃虚弱,受纳运化功能失常,津液精血生化之源不足,肌肉筋脉失养,则肢体痿软,不易恢复。

所以脾胃功能健旺,气血津液充足,脏腑功能转旺,有利于痿病恢复。

第二十四节痿证痿证是指筋骨痿软,肌肉瘦削,皮肤麻木,手足不用的一类疾患。

临床上以两足痿软、不能随意运动者较多见,故有“痿辟”之称。

《素问.痿证》是论述本证最早的文献,认为“五脏使人痿”。

作了皮、肉、脉、筋、骨五痿的分类。

五脏病变的发生,是由于脏气之热,或由情志所伤,或由年老肾衰,或由湿热浸淫。

而病理的关键,在于筋骨、肌肉等失去气血津液的濡养。

由于肺居高位,为五脏六腑之华盖,故以“肺热叶焦”为致痿的主因。

由于阳明为“五脏六腑之海”,故以“独取阳明”为治痿的主法。

后世医家在此基础上,通过实践,进一步认识到阴阳、气血、津液之虚,湿痰、瘀血、食积之患,皆能使人成痿,因而治疗,便已有所发展。

痿证应与痹证、中风后遗症作鉴别。

痿证筋骨痿软,肌肉麻木,甚至削瘦,但肢体关节一般不痛;痹证日久,亦可出现肌肉麻木、瘦削,但始终有关节疼痛;中风后遗症与痿证,虽然也有相似之处,但中风是半身瘫痪,常有语言蹇涩,口眼涡斜,痿证则无这些风证。

现代医学的多发性神经炎、脊髓空洞症、进行性肌萎缩、重症肌无力、周期性麻痹、肌营养不良症、癔病性瘫痪和表现为软瘫的中枢神经系统感染后遗症等,均属于本证的范围。

(病因病理)痿证发生的原因颇多,如阴血虚则濡养不足;阳气虚则温煦不充;湿痰着滞、瘀血停留阻遏气机,妨碍血运,皆能导致筋骨、肌肉、皮肤失养,发为痿证。

然临床常见的痿证,以肺胃津伤,肝肾亏损,湿热浸淫三个类型为多。

1.热邪燔灼,肺胃伤津温邪上受,首先犯肺,热耗肺津,进而伤及胃津,高热退后,肺胃之津液不复;或病后余邪未清,阴津继受亏损,或温病高烧,持续不退,伤津耗血,肺不布津,两脉失养,阳明不调,宗筋驰纵,而发生痿证。

《医宗金鉴》说:“无痿皆由肺热生,阳明无病不能成。

”就是此病病因病理的简要概括。

2.肝肾亏损,筋骨失养体虚久病,精血耗伤,或梦遗耗精,日久不愈等,导致肝肾亏损。

肝藏血,主筋,为罢极之体;肾藏精,主骨,为作强之官;肝肾既亏,精血俱损,不能灌溉筋骨,而阴虚生内热,复能灼液伤津,致成痿证。

痿症---中医世家痿症(小儿麻痹证、脊髓灰质炎后遗症)甘×,女,2岁。

两下肢麻痹已18天。

始由高热,经某儿童医院腰穿抽脊液检查,诊断为脊髓灰质炎,转送传染病医院隔离治疗。

今出院,后遗足痿,双足麻痹以左足为甚,膝反射消失,神色萎顿,声音低沉,右腹肌微突出,汗多,食欲减。

脉微数,苔薄黄燥。

此为高热灼肺,肺热叶焦,复缘阳明络脉空虚,湿郁成患。

《素问·痿论》曰:“阳明者,五脏六腑之海,主润宗筋,宗筋主束骨而利机关也。

……故阳明虚,则宗筋纵,带脉不引,故足痿不用也。

”拟取阳明利经络为先。

针灸方法:气冲阳陵泉上巨虚解溪昆仑行间(均双) 腹结右(均泻法)用半刺法,开合补泻法,自右而左,不留针。

间隔1天,针治1次。

第3天,双足麻痹无力略有好转,胃纳稍增。

第11天下肢伸展自如,能倚椅靠立,拟兼通奇经。

同上方去昆仑加筑宾(双)(补法),余依上方。

第33天,双足已能站立,会扶壁行走,但尚不能俯下。

同上方加环跳(双)(泻法),悬钟(双)(补法),余如上方,继续隔天治疗1次。

共治25次,计50天,症状完全消失,步履恢复正常,痊愈。

停针。

脑萎缩性痿症唐××,67岁,工人诊号:441163初诊:1999年11月1日。

主诉:右小腿跛行4年,行走乏力,开步困难。

近期跛行加重,易出汗、嗜睡,经常感冒。

患者92年因“脑外伤”行取血肿术,术后恢复良好。

94年曾因头晕,作头颅CT:脑萎缩。

体检:双侧足部无紫绀,无苍白,抬高苍白试验阴性。

舌质嫩,苔薄脉细。

证属:脑为髓海,髓海不足,清窍失养,肢萎不振。

诊断:(中医)痿证(西医)脑萎缩外伤后治拟:滋补肝肾,填精补髓。

方药:杜仲20g 仙灵脾10g 仙茅10g 熟附子5g 石菖蒲30g 炙远志5g 葛根30g 茯苓30g 苁蓉15g 制大黄10g 骨碎补15g 14剂复诊:11月15日倦怠、嗜睡、精神不振、畏寒,双下肢萎沉作胀,迈步乏力,苔薄嫩,脉细。

血压138/80mmHg。

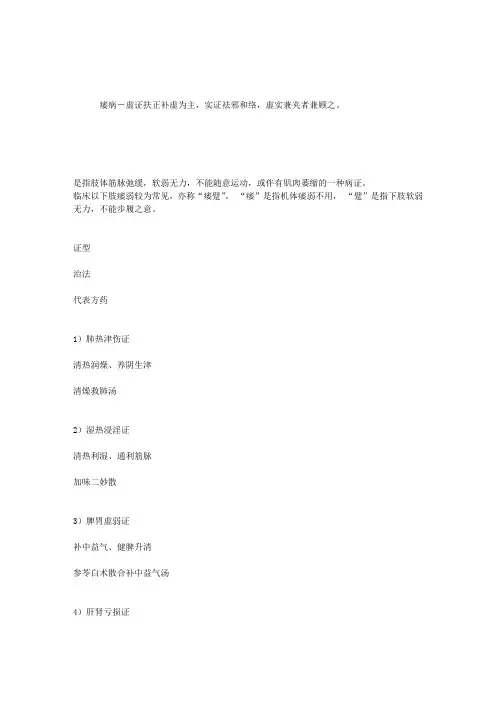

痿病-虚证扶正补虚为主,实证祛邪和络,虚实兼夹者兼顾之。

是指肢体筋脉弛缓,软弱无力,不能随意运动,或伴有肌肉萎缩的一种病证。

临床以下肢痿弱较为常见,亦称“痿躄”。

“痿”是指机体痿弱不用,“躄”是指下肢软弱无力,不能步履之意。

证型

治法

代表方药

1)肺热津伤证

清热润燥、养阴生津

清燥救肺汤

2)湿热浸淫证

清热利湿、通利筋脉

加味二妙散

3)脾胃虚弱证

补中益气、健脾升清

参苓白术散合补中益气汤

4)肝肾亏损证

补益肝肾、滋阴清热

虎潜丸

5)脉络瘀阻证

益气养营、活血行瘀

圣愈汤合补阳还五汤

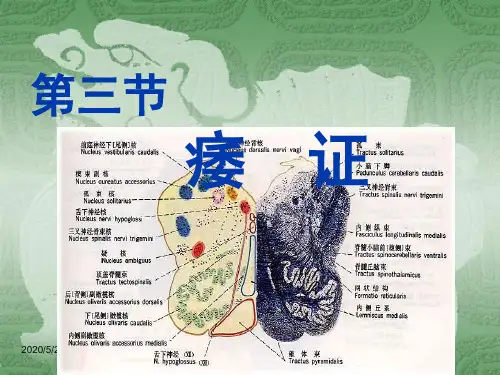

第五十一节痿证

1肺热津伤证——清燥救肺汤

方歌一

清燥救肺参草杷,石膏胶杏麦胡麻;经霜收下冬桑叶,清燥润肺效可嘉。

方歌二

清燥救肺桑麦膏,参胶胡麻杏杷草;清宣肺热养气阴,温燥伤肺气阴耗。

2湿热浸淫证——加味二妙散

二妙散中苍柏兼,若云三妙牛膝添;再加苡仁名四妙,湿热下注痿痹痊。

加味二妙散:苍朮黄柏+当归、牛膝、防己、萆薢、龟板

方歌:加味二妙散,膝归防薢板。

3脾胃虚弱证——参苓白术散合补中益气汤

4肝肾亏虚证——虎潜丸

虎潜足痿是妙方,虎骨陈皮并锁阳;龟板干姜知母芍,再加柏地作丸尝。

5脉络瘀阻证——圣愈汤合补阳还五汤

圣愈汤

东垣方中有圣愈,四物汤内加参芪;气虚血弱均能补,经期量多总能医。

中医内科学痿证痿证,又称为阳痿,是男性性功能障碍的一种常见病症。

在中医理论中,痿证主要属于肾阳虚损的范畴,主要表现为阳痿,早泄,遗精等症状。

中医内科学对于痿证的诊断和治疗有着独特的方法和理论,本文将从病因、病机、证候及治疗方法等方面探讨中医内科学对痿证的研究。

1. 病因痿证的病因十分复杂,主要包括以下几个方面:1.1 肾阳虚损:中医认为肾为先天之本,肾阳虚损是痿证的主要病因。

肾阳虚损主要表现为肾气不足,使得身体阳气不足,从而导致阳痿等症状的出现。

1.2 脾胃失调:脾胃主要负责消化吸收,一旦脾胃功能失调,容易导致气血不足,从而影响到肾阳的生成和运行。

1.3 情志不遂:情志不遂是导致痿证的另一个重要原因。

情志不遂主要包括长期的精神压力、忧虑等负面情绪,这些情绪会直接影响到肝脏的功能,从而导致肝郁气滞,影响到肾阳。

1.4 脑脊髓病变:脑脊髓病变也是导致痿证的常见原因。

脑脊髓病变可以导致神经传导障碍,从而影响到性功能的正常发挥。

2. 病机痿证的病机主要是肾阳虚损。

肾阳虚损主要包括以下几个方面:2.1 肾阳虚:肾阳虚是痿证的核心病机。

肾阳虚主要表现为肾气不足,体质虚弱,阳气不充盈,从而导致阳痿等症状。

2.2 气血不足:脾胃失调、情志不遂等因素会导致气血不足,进一步加重了肾阳的虚损。

2.3 脏腑功能失调:痿证的发生也与其他脏腑功能失调有关,如肝郁气滞、心火亢盛等。

3. 证候根据痿证的病因和病机特点,中医将痿证分为以下几个主要证候:3.1 肾阳虚证:主要表现为阳痿、早泄、遗精等症状,舌苔淡白,脉沉细无力。

3.2 肝郁脾虚证:主要表现为阳痿、性欲减退、乏力等症状,舌质淡红,苔薄白,脉弦细。

3.3 心火亢盛证:主要表现为阳痿、多梦、失眠等症状,舌质红,苔黄腻,脉弦数。

4. 治疗方法中医内科学针对痿证的治疗方法主要包括调摄肾阳、健脾养血、舒肝和胃、清心泻火等措施。

4.1 补肾阳:补肾阳的关键是选择补肾阳的药物,如肉苁蓉、菟丝子等,配合适当的调摄方法,如温煦下焦、艾灸等。

中医执业医师西医内科学考点:痿证痿证的概念痿证是指肢体筋脉弛缓,软弱无力,日久不能随意运动而致肌肉萎缩的一种病证。

痿证的病因病机痿证是以肢体痿软不能随意运动为主要症状的一种疾病。

导致肢体痿软的原因十分繁杂,不论内伤情志、外感湿热、劳倦色欲都能损伤内脏精气,导致筋脉失养,产生痿证。

本病的病机要点为热毒炽盛、肺热津伤、湿热浸淫、脾胃虚弱、肝肾髓枯等五种,亦有夹痰、夹瘀、夹积等。

病位在筋脉肌肉,与肝、肾、肺、胃关系最为密切,病久可涉及五脏。

痿证的诊断与病证鉴别诊断1.肢体筋脉弛缓不收,下肢或上肢,一侧或双侧,软弱无力,甚则瘫痪,部分病人伴有肌肉萎缩。

2.由于肌肉痿软无力,可有睑废,视歧,声嘶低喑,抬头无力等症状,甚则影响呼吸、吞咽。

3.部分病人发病前有感冒、腹泻病史,有的病人有神经毒性药物接触史或家族遗传史。

病证鉴别1.痿证与偏枯偏枯亦称半身不遂,是中风症状,病见一侧上下痪是由于中风而致,二者临床不难鉴别。

2.痿证与痹证痹证后期,由于肢体关节疼痛,不能运动,肢体长期废用,亦有类似痿证之瘦削枯萎者。

但痿证肢体关节一般不痛,痹证则均有疼痛,其病因病机、治法也不相同,应予鉴别。

痿证的辨证论治治疗上,《素问·痿论篇》所言“治痿者独取阳明”,是指补脾胃、清胃火、去湿热。

另一方面朱丹溪用“泻南方、补北方”,是从清内热、滋肾阴方面,达到金水相生、滋润五脏的另一种方法。

总的治法正如《医学心悟·痿》所云:“不外补中祛湿、养阴清热而已。

”热毒炽盛,气血两燔证证候:四肢痿软无力,伴颜面红斑赤肿,或者皮肤瘙痒,伴壮热,烦躁不宁,口渴,四肢痿软无力,咽痛,饮食呛咳,尿黄或赤,大便干,舌质红绛,苔黄燥,脉洪数。

治法:清热解毒,凉血活血。

方药:清瘟败毒饮加减。

肺热津伤,筋失濡润证证候:病起发热,或热病后突然出现肢体软弱无力,皮肤枯燥,心烦口渴,咳呛少痰,咽干不利,小便黄少,大便干燥,舌质红,苔黄,脉细数。

治法:清热润燥,养肺生津。