墙上的斑点

- 格式:ppt

- 大小:477.50 KB

- 文档页数:17

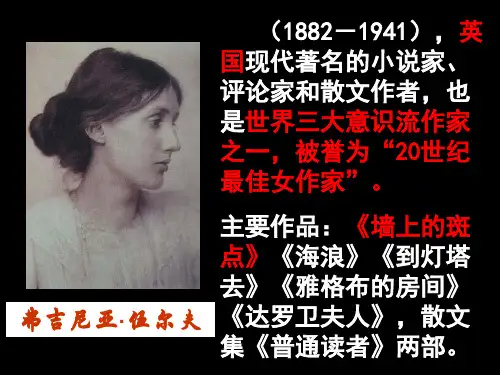

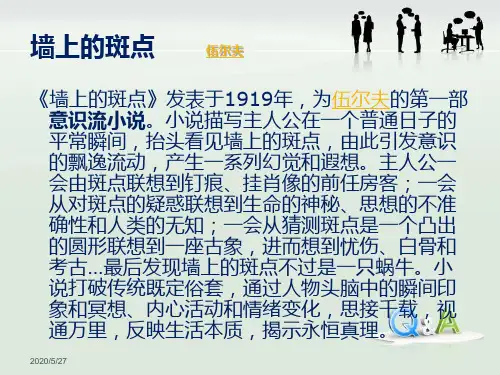

墙上的斑点课文赏析墙上的斑点课文赏析导语;《墙上的斑点》是2002年浙江文艺出版社出版的图书,作者是弗吉尼亚·沃尔夫,主要讲述了主人公在一个普通日子的平常瞬间,抬头看见墙上的斑点,由此引发意识的飘逸流动,产生一系列幻觉和遐想。

下面是店铺整理收集的墙上的斑点课文赏析。

欢迎大家阅读。

《墙上的斑点》赏析《墙上的斑点》,被认为是伍尔夫第一篇纯正的意识流小说。

作为一篇纯正的意识流代表作享誉中外文坛。

它以一种全新的面貌出现,随即就以其全新的面貌征服了读者,征服了世界。

正因为它的新颖、它对传统的反动,让批评界面对它哑然失语,找不到评论的语汇与概念。

即使在今天,它的那份纷乱与杂糅,飘忽的意识的无定向、无轨迹,仍然使人感到归纳与概括的困难。

尤其对情节的梳理与复述,更是一件难上加难的事情。

《墙上的斑点》情节梳理的立足点,在于叙述者几次都从思绪漫游的终端又回到斑点,再重新依新的设想出征,这几个往复的轨迹,成了这篇小说所能把握得到的脉络。

然而,叙述者“我”的每一次思绪的漫游则是无轨迹可循的,有时让人感到如同幻觉般天马行空,跳跃式地向前跃进,一件事与一件事之间,一个对象与另一个对象之间,既无必然的联系,也无偶然的关联,甚至也没有提供必要的过渡。

它基本上撇开了现实中客观存在物与外在的东西,除了偶尔回到斑点这一依托物之外,几乎完全任人物的意识自在地、任意地、无需限制也无需依附地作纯精神性的流动。

伍尔夫让读者看到,人的主观的意识的宝藏有多么的丰富,将墙上的斑点作一个稍微不同的假设,就会引出无穷多的互不相同的缤纷的思绪,真如伍尔夫所说的千万个印象像原子一样落入心头。

矫枉必然过正,女作家对此大概有所领悟,她对人物的精神世界的强力推行,对客观外界因素的大刀阔斧的弃绝,使她将人物的意识流的动感与美感表现到了极致,这份真实、这份迷人,不能不令读者折服,不能不让批评家们承认,因此,它才一举奠定了现代小说在英国的地位。

英国现代小说能迅速地占据自己的一席之地,基本上没有与传统势力打过多的拉锯仗,与《墙上的斑点》等实验小说的成功的铺垫是不无关系的。

伍尔夫的诗

弗吉尼亚·伍尔夫是一位著名的英国现代主义小说家和评论家,她的诗歌作品数量不多,但仍具有独特的艺术价值和思想内涵。

以下是伍尔夫的两首诗歌:

《墙上的斑点》:这是一首象征主义诗歌,描写墙上的一个斑点引发了诗人无尽的遐想。

诗歌通过斑点这一意象,表达了生命中的偶然事件对人们内心的触动和影响。

《奥丽芙·基特里奇》:这首诗描绘了一个普通家庭的生活琐事,展现了伍尔夫对日常生活的敏锐观察和对人物关系的深入剖析。

诗歌语言简练,富有节奏感,表达了家庭生活中的温馨与苦涩。

伍尔夫的诗歌作品虽然不多,但她的诗歌创作与她的文学思想和评论观点相呼应,体现了她对现代主义文学的探索和贡献。

墙上的斑点阅读题答案《墙上的斑点》由墙上的斑点展开联翩的遥想,深邃的思想,人生的哲理。

下面是小编为大家整理的《墙上的斑点》的文章阅读以及相关的阅读答案,希望对你们有帮助。

《墙上的斑点》[英]伍尔芙原文阅读大约是在今年一月中旬,我抬起头来,第一次看见了墙上的那个斑点。

为了确定是在哪一天,就得回忆当时我看见了些什么。

现在我记起了炉子里的火,一片黄色的火光一动不动地映射在我的书页上;壁炉上圆形玻璃缸里插着三朵菊花。

对啦,一定是冬天,我们刚喝完茶,因为我记得当时我正在吸烟,我抬起头来,第一次看见了墙上那个斑点。

我透过香烟的烟雾望过去,眼光在火红的炭块上停留了一下,过去关于在城堡塔楼上飘扬着一面鲜红的旗帜的幻觉又浮现在我的脑际,我想到无数红色骑士潮水般地骑马跃上黑色岩壁的侧坡。

这个斑点打断了这个幻觉,使我觉得松了一口气,因为这是过去的幻觉,可能是孩童时期产生的。

墙上的斑点是一块圆形的小印迹,在雪白的墙上呈暗黑色,在壁炉上方大约六七英寸的地方。

我们的思维是多么容易一哄而上,簇拥着一件新鲜的事物,像一群蚂蚁狂热地抬着一根稻草一样,抬了一会,又把它扔在那里……如果这个斑点是一只钉子留下的痕迹,那一定不是为了挂一幅油画,而是为了挂一幅小肖像画一幅卷发上扑着白粉,脸上抹着脂粉、嘴唇像红石竹花的贵妇人肖像。

它当然是一件赝品,这所房子以前的房客只会选那一类的画——老房子得有老式画像来配它。

他们就是这种人家——很有意思的人家,我常常想到他们,都是在一些奇怪的地方,因为谁都不会再见到他们,也不会知道他们后来的遭遇了。

据他说,那家人搬出这所房子是因为他们想换一套别种式样的家具。

他正在说,按他的想法,艺术品背后应该包含着思想的时候,我们两人就一下子分了手,这种情形就像坐火车一样,我们在火车里看见路旁郊外别墅里有个老太太正举起球拍打网球,火车一晃而过,我们就和老太太及年轻人分了手,把他们抛在火车后面。

但是,我还是弄不清那个斑点到底是什么;我又想,它不像是钉子留下的痕迹。

《墙上的斑点》文本探究及解读1.“墙上的斑点”这一形象在结构上起什么作用?答:_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________答案本篇小说是以一个原点为轴心向四周辐射的,这是伍尔芙小说独特的艺术形式。

(1)课文中的“斑点”是一个象征性意象,在结构上是作者引导读者进入心理世界的一个跳板、支点或触发点,它起的只是一种支撑或触发作用。

(2)作者的所有线索都从“斑点”出发,进而产生出许多联想,而每一段落的联想又都是以这个斑点作为支点而生发开去的。

(3)从支点出发,弹出思绪,再返回支点,再弹出思绪,如此循环往复,好似一朵由多层花瓣围着花蕊的鲜花。

在这里,小说的结构与作者、人物的活动浑然一体,形式与内容难以区分。

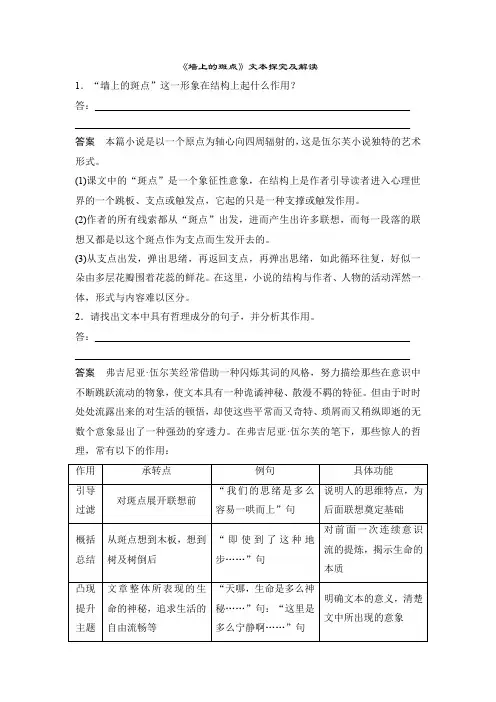

2.请找出文本中具有哲理成分的句子,并分析其作用。

答:_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________答案弗吉尼亚·伍尔芙经常借助一种闪烁其词的风格,努力描绘那些在意识中不断跳跃流动的物象,使文本具有一种诡谲神秘、散漫不羁的特征。

但由于时时处处流露出来的对生活的顿悟,却使这些平常而又奇特、琐屑而又稍纵即逝的无数个意象显出了一种强劲的穿透力。

在弗吉尼亚·伍尔芙的笔下,那些惊人的哲理,常有以下的作用:3.小说后半部分联系树的生长特点和生长环境,作者突出了树自身的什么特点?有没有深层含义?答:__________________________________________________________________________________________________________________________________答案树自身木质紧密干燥,凸显其坚定刚强的内在品质;树液缓慢舒畅地流下,仿若汗水,意味着经历艰辛之后的执着和坦然;夏日遭受雷雨的摧残,冬夜应对“月亮射出的铁弹,什么弱点也不暴露”象征了生命的意志,承受压力和磨难的抗争精神(不必深究“铁弹”的象征义);鸟儿和小昆虫的栖息,表明树还能给别的生命带来一丝宽慰和依靠。

《墙上的斑点》_墙上的斑点,原文及赏析一、课文悟读1941年3月28日,一位年届59岁,拥有高贵典雅气质的贵族妇女,在她的上衣口袋里装满鹅卵石,然后毫无留恋地走进了英国罗德梅尔附近萨塞克斯乡间住处旁的乌斯河,慢慢地沉人了水的深处,沉人生命黑暗而神秘的本原。

她活着时,为世人创造了一部部不朽的著作,即使死也要让一条原本寻常的河流从此名扬天下。

她就是被誉为现代小说高贵的女祭司,意识流文学的创始人,伟大的女权主义者弗吉尼亚·伍尔夫。

《墙上的斑点》是意识流小说的代表之作,坦率地讲,在我第一次接触到这篇小说的时候,我读得非常艰难,而且硬着头皮读了三遍以后,最终却只能以痴人说梦、不知所云来概括,而且也正是从它开始,我害怕阅读意识流作品,包括法国普鲁斯特的《追忆似水年华》、英国乔伊斯的《尤里西斯》和美国福克纳的《喧嚣与愤怒》等这些大学生必读的意识流经典名著。

但是,在经历了多年的教学生涯后,当我再一次细读这部作品时,我却有了一种异样的感觉,或者说获得了某种感受与启迪,又或者说与这部作品产生了共鸣。

全篇没有故事,没有情节,没有场面,没有冲突,没有时间、地点、场面等的介绍,甚至没有人物——只有一个在自我世界里自由驰骋的“我”,而且你都看不出这个“我”的性别,“我”(或者她)几乎与外部世界切断了一切联系。

根据我们传统的分析法来判断,这个“我”其实也算不得人物,最多起到线索的作用,是这个“我”将看似毫不关联的意象组合成块;此外,在小说的结尾还出现了“一个人”,只说了一句话,我们同样也不可能以传统的小说人物形象来框定他。

小说中我们所能看到的只是绵绵不绝的思绪,是跳跃性很大的联想,是从生命的深潭里泛起的涟漪。

总之,作为小说,它全然没有我们通常所说的小说要素,我们对它的性质大约也只能作这样的界定:反小说的小说,用流行的术语表示就是意识流小说。

由此,我们也就可以理解,为什么《墙上的斑点》只有思绪的飞扬、思维的流动,却也能称之为小说,因为它要捕捉的正是人们的潜意识,要向读者客观地呈现那一刻自己意识流动的过程。