2015河南公务员笔试快速突破语句排序题

- 格式:doc

- 大小:108.50 KB

- 文档页数:4

2015年国家公务员考试:如何巧解语句排序题语句排序题本身并不难,考生可以从逻辑、关联词、因果关系、人称等各个方面入手。

但是如果考生没用找到合适的方法,解答起来会比较浪费时间。

做语句排序题要遵循以下三点:1、上下文的内容要符合逻辑。

语句排序或以人们的认识规律为序,由表及里,由浅入深;或以空间的变换为序,由上到下,从左到右;或按事情发展和客观过程为序;或以事物性质的主次轻重为序;或按景物的远、近、动、静等不同为序。

2、语句上要前后照应、上承下接。

语句前后照应包括答句与问句的照应,总起与分承的照应,句子结构的照应,上下句词语间的照应,前后句式照应等。

3、借助选项的不同可以获得一部分提示,有利于快速解题。

(一)事理的逻辑性(基本方法)事理的逻辑性,就是在强调行文的逻辑关系。

无论叙事、状物还是说理,在行文时都要遵循生活的逻辑、自然的逻辑和思维的逻辑。

比如,例证应该在观点之后,解释说明应该在观点之后。

总述的部分应该是在分述之前的观点中或者分述之后的总结中。

如果在表述的过程中违背了这些事理的逻辑,就必然会影响到语句的连贯性。

【例1】党的十七大报告清醒地认识到,______________,从而正式宣告了全面改善民生时代的到来。

①并在客观认识现存民生问题的基础上,突出地强调了社会公平、正义、共享的发展理念②收入分配差距拉大趋势还未根本扭转③将全面改善民生、实现国民共享发展成果作为国家发展的重要目标指向④我国现阶段在劳动就业、社会保障、收入分配、教育卫生、居民住房、安全生产等民生方面确实存在着较多问题⑤城乡贫困人口和低收入人口还有相当数量A.④⑤②③①B.②⑤④①③C.②⑤④③①D.④②⑤①③【解析】D。

题中②⑤是对④的解释和补充,所以②⑤排在④之后,排除B、C两项。

①和③之间的逻辑关系是在认识问题的基础上才能作出目标指向,因此③排在①之后,排除A 项。

本题是按照认识问题、解释问题、确定目标的逻辑顺序来解答的,只有D项最符合逻辑顺序和语言习惯。

我们可以从以下两个角度阅读语句、寻找关系。

1、抓标志性词语,合并同类语句——从词的角度出发(1)寻找关联词:关联词有时候是单用的,有时候是连用的,比如说不但...而且、不仅...还、虽然...但是...(2)寻找指代词和人称代词:通过指代词和人称代词找主体,再通过主体连句子。

比如:这、这些、那、那些、他、他们。

(3)寻找重复性词:寻找在选项中那些经常出现的高频词语。

(4)寻找顺序词:代表时间顺序的词有:日前、目前、未来几年、近几年、幼时、青年、中年、老年等。

代表空间顺序的词有:表示由远及近的、由前到后的、由上到下的等。

2、分析行文脉络,理清作者思路——从句子的角度出发(1)抓中心语句:寻找提出话题、引出观点、首尾句判断这样的句子。

(2)抓逻辑顺序:记叙文通过时间、空间、事理、逻辑等方法进行分析。

议论文通过提出问题——分析问题——解决问题来进行分析。

例题:①有助于共同体的维护与重建②不仅能重构农民的意识与价值系统③而且还能增加村庄社区的黏合能力④建设与农民现实生活相匹配的乡村新文化⑤消减他们因社会急剧变迁而产生的“拔根”感⑥文化建设是新农村建设的灵魂。

A.⑥④②⑤③①B.③①⑥⑤②④C.②①③⑤⑥④D.⑥①⑤③④②国家公务员| 事业单位| 村官| 选调生| 教师招聘| 银行招聘| 信用社| 乡镇公务员| 各省公务员|根据抓标志性词语中的找关联词的要求,选取语义相互关联的两句。

很明显的有②和③句,这里出现了“不仅……而且……”关联词。

由此可以推出,②句一定在③句的前面,因此,排除BD。

通过观察A/C两项,发现②句的后面一个是⑤,一个是①。

那么到底哪个合适呢?仔细观察第②句的内容,②句中谈到的是“意识与价值系统”,而第⑤句又谈到的是“‘拔根’感”,这正是“意识”的东西,因此,⑤句与②句时一致的,答案选A。

或者我们可以从句子的角度出发寻找关键句,很明显⑥句就是一个中心句,一般会出现在首尾句,我们可以据此判断中心句的位置排除BC,从而帮助我们寻找正确选项。

河南省公务员考试行测之巧解语句表达之排序题郑州省考交流群号:35094686语句排序题属于言语理解与表达中片段阅读中的语句表达类题目,近年来公务员考试中,这种题型已经成为常考题型之一,因此需要引起各位考生的注意。

句子排序题通常是题干给我们六句话,这六句话的顺序是被打乱的,要求我们对这六句话重新排序,使这六句话成为一个连贯的片段。

有些考生在做这种题目的时候喜欢把题目给出的六句话顺读一下,然后再去根据自己的语感进行排序,而通常全部读下来非常浪费考生时间,并且正确率不高,行测考试要求考生在短时间内选出正确选项,因此顺读不是做这类题的可靠方法。

为了使考试更好的攻克此类题目,华图网校专家谈谈针对排序题的解题方法和技巧。

首先,抓中心语句。

抓中心语句是为了让我们从选项入手,判断首句的方法。

我们可以观察选项中作为排在第一的那句话是否可以作为首句,如果不能作为首句则直接排除。

语句排序题首句不是观点句,也不是概括主要内容的,它只是为了引出某个名词,引出某个论述对象、论述主体,首句一般不会以关联词或者代词开头。

其次,抓标志词语。

抓标志词语可以帮助我们判断原文中哪两句话是必然放在一块的。

比如说指代词:这、那、其、它们等等,出现指代词,意味着前文中论述过此主体,看到指代词潜意识的看它前文论述的内容,这两句话一定相连。

再比如说关联词,如果句子中分别出现虽然...但是...,这两句话一般是紧密相连的,通过必然在一起的关联词判断哪两句话必然在一起进而再去看选项,可以直接排除选项。

最后,抓行文脉络。

写文章作者有一定的写作思路和写作顺序,而作者的思路可以帮我们排除错误选项。

行文脉络有几种种类,比如时间、空间顺序,或者因果、递进等顺序,当我们能够把握作者写作思路时能保证我们排序的准确率。

答题方法例析:①尽管海外屯田存有各种风险,但它能在一定程度上减轻为保障国内粮食供给而对耕地施加的压力。

因此,我国也应积极探索海外屯田②印度也于2008年开始在巴拉圭、乌拉圭、巴西等国展开租田谈判③2007年的粮食危机又引发了新一轮的“海外屯田潮”④日本最先开始海外屯田,它拥有超过国内农田面积三倍的1200万公顷海外农田⑤此外,一些企业,如摩根士丹利、英国Landkom公司、瑞士黑土农垦和阿尔帕科农业公司等也开始积极投资购买海外农田⑥在全球粮食危机和粮食贸易保护的背景下,大量国家加入了耕地海外扩张行列,将“海外屯田”作为确保粮食安全的重要战略⑦过去严重依赖粮食进口的沙特、阿曼等海湾国家在2008年组成海湾国家合作委员会,携手并战于海外屯田将以上7个句子重新排列,语序正确的是:A.①⑥④③⑦②⑤B.⑥④⑦⑤②③①C.①⑥④⑦②③⑤D.⑥④③⑦②⑤①【答案】D。

2015年河南公务员考试已经进入了倒计时,在备考的关键时期,考生了解解题方法十分重要,了解题型的解题实质更加重要,能够在短时间内确定答案。

接下来中公教育河南人事考试网专家向广大考生介绍一下很多人都无从下手的语句排序题。

语句排序这种题型,题干非常长,同时语序错乱,让很多考生解题时没有头绪,不仅浪费了时间,同时还没有选择出正确选项,很多考生对其都很苦恼。

其实语句排序并不难,只要我们了解它的实质就可以对其进行秒杀。

所谓语句排序的解题实质用一句话就可以概括——合并同类项。

什么是合并同类项呢?其实就是把陈述对象或者说主题相同的句子归类在一起,连在一起。

之所以这样是因为语言的逻辑规律是陈述完毕一个话题之后才能转换话题,否则就会语言逻辑混乱,条理不清。

例1、①中国是玉米主要生产国之一,栽培面积和总产量仅次于美国

②玉米营养丰富,是农作物中热量最高的粮食,人们称之为“饲料作物之王”

③明末清初中国人口从1亿增至4亿,玉米功不可没

④现今,全世界约70%的玉米用以发展畜牧业,以换取肉、奶、蛋等生活必需品

⑤学者曾把人均玉米数量视为一个国家畜牧业发展和人民生活水平的重要标志

⑥明末清初时玉米传入中国,许多无法种植小麦的早旱、贫瘠之地也可开垦种植玉米,且产量比小麦高

将以上6个句子重新排列,语序正确的是:

A. ⑥③④①②⑤

B. ①②④③⑥⑤

C. ②④⑤①⑥③

D. ④⑤②①③⑥。

公考语序排列最快的方法在公务员考试中,语序排列题是常见的题型之一,如何快速准确地解答这类题目,是很多考生所追求的目标。

本文将介绍快速解答语序排列题的方法,帮助考生在考试中取得更好的成绩。

一、找中心句法中心句法是解答语序排列题的一种重要方法。

在一段文字中,中心句往往是对整个段落内容的概括或总结,通常位于段落的开头或结尾。

因此,在解答语序排列题时,考生可以首先寻找中心句,根据中心句来确定整个段落的主要内容和逻辑关系,从而快速确定答案。

二、提取句法提取句法是指将段落中的关键句子或关键词提取出来,然后对这些句子或词语进行排序,最终得出整个段落的内容和逻辑关系。

这种方法适用于段落较长、信息量较大的题目。

考生可以通过阅读段落,提取出关键句子或关键词,然后对这些句子或词语进行整理和排序,最终确定答案。

三、关键词法关键词法是指在段落中寻找一些关键的词语,如关联词、时间词等,通过分析这些词语的逻辑关系来确定整个段落的内容和逻辑关系。

这种方法的关键在于找到合适的关键词,并分析它们之间的关系,从而快速确定答案。

四、语境分析法语境分析法是指通过对整个段落的内容和语境进行分析,来确定整个段落的内容和逻辑关系。

这种方法需要考生对整个段落进行全面的阅读和分析,了解整个段落的主题和内容,从而快速确定答案。

五、试验排列法试验排列法是指将题目中的几个句子随机排列,然后尝试阅读和理解这些句子,看它们是否符合整个段落的主题和内容。

这种方法可以帮助考生排除一些明显不符合逻辑关系的选项,从而快速确定答案。

需要注意的是,这种方法仅适用于时间较为充裕的情况下使用。

六、结构分析法结构分析法是指通过对段落的结构进行分析,从而确定句子的正确顺序。

段落的结构包括开头、主体和结尾。

开头通常是主题句,用来概括整个段落的主题;主体则是对主题的详细阐述,通常包含几个支持主题的分句;结尾则是对整个段落的总结或结论。

通过分析段落的结构,考生可以更清晰地理解整个段落的内容和逻辑关系,从而快速确定答案。

2014年河南公务员行测:语句衔接题速解技巧郑州省考交流群号:35094686语句衔接题是公务员联考言语理解与表达部分的常考题型,主要考查考生对上下文语意连贯性的把握。

其题目类型是在文段句首、中间或结尾处留出空白,要求从选项中选出合适的一项填入空白处。

对于这类题目,考生往往在各选项之间纠结,浪费了答题时间。

作答语句排序题是有技巧可循的。

技巧一:注意文段前后话题的一致性一段语言文字往往是围绕着一个话题来描述的,考生在做题时要快速浏览文段,找到文段的话题,然后结合选项,找出符合文段话题的选项。

技巧二:注意文段的句式文段的句式结构也是考生解题的一个突破点。

一般来说,为了保持文段前后的流畅性,其句式要前后具有一致性。

在考试中经常考查的句式主要有排比、对比和并列关系的句子。

因此,如果题目中句式形式比较明显,考生可以快速从选项中找出正确答案,从而节省了阅读文段的时间。

技巧三:注意文段内容的前后照应文段传达的信息要前后照应,相互吻合。

比如文段前后词语间的呼应,观点前后一致,问答相互对应等。

因此,考生可以在做题时,要确保所选答案能与前后文前后照应。

考生可以重点关注一下文段中的关键词如关联词等,寻找提示信息。

下面我们通过具体的例题来说明:例:好的散文不会让读者感到与作者生疏,作品在描摹眼中世界的同时也在清晰地勾画着自身的影像。

实际上,无论作品本身是优是劣,,“作者形象”并不等同于作家的自画像,它是作家灵魂的投影,是展现在文字中的一种人生境界,是写作视角和阅读视角综合的结果。

填入划横线处最恰当的依据是( )A.写作是一种意味深长的印记B.作品传达的是作者独有的情感体验C.没有一部作品不在描绘着“作者形象”D.每一篇散文都是人文情怀与精神价值的融合【解析】根据话题一致原则,主题词应为作品,排除A、D项。

再根据前后句隐含的信息,由后面一句话具体对“作者形象”的概念进行解释,空白处说的是“作品描绘的其实是作者形象”,C项符合题意。

给人改变未来的力量2015国家公务员行测言语理解答题技巧:语句排序三步曲国家公务员考试网提醒您关注国家公务员考试行测答题技巧:语句排序属于语句表达的一部分,是国家公务员行测考试言语理解的必考题型之一,2012年至2014年题量稳定在2到3题。

语句衔接的出题形式是给出打乱顺序的2—7句话,要求考生排出正确顺序,主要考察考生的语言表达能力以及思维判断能力,做题时要重点把握句与句之间的联系、衔接和呼应,要做到话题统一、句序合理。

想做好语句排序题,中公教育专家认为可以从以下三个方向着手:一、观察选项,抓逻辑起点语句排序题目的特点是字数多,顺序乱,很多考生会觉得无从下手,往往会选择把语句带入四个选项顺读,根据语感选择答案。

其实,这个方法并不可取,顺读四个选项,不仅会浪费大量时间,而且四个答案中,三个错误选项迷惑性很强,阅读时会影响考生判断正确选项。

我们做题正确的方法应该是结合选项信息,排除掉2-3个错误答案,缩小正确选项的范围,节省做题时间。

首先要抓住的选项关键信息即逻辑起点,也就是首句。

根据首句的特点,可以排除首句错误的选项。

通常情况下,含有指示代词、人称代词的句子不做首句;成对出现的关联词,后者出现的句子不做首句;含有总结性词语的句子不做首句;具体分析、描述的句子不做首句。

二、阅读语句,抓关键词语除了首句之外,文段中的关键词也能给我们提示,确定了含有关键词的句子的先后顺序,合并同类语句,同样可以排除错误选项。

比如,含有成对出现的关联词语的两个句子,通常连在一起;代词和含有代词指代内容的句子,通常连在一起;出现重复性词语的句子,通常连在一起;按照时间、空间顺序出现的几个句子,通常连在一起。

三、语感顺读,抓行文脉络通过以上两个步骤,通常可以排除大部分错误选项,如果还剩下不能排除的,此时可以考虑语感顺读,通读语段,分析哪一个选项思路更为清晰贯通,结构更加完整,语句间层次更为恰当。

特别要注意的是,即便通过排除法可以排除掉三个选项,有时间的话也尽量对最后一个选项进行顺读确认,防止排除过程中出现错误的情况。

2015河南公务员考试:如何做到排序题不丢分2015河南公务员考试资料分析中有一种题叫排序题,就是让按照某个条件去给几个主体排个顺序。

这类题几乎都不需要动笔计算或者只需要进行简单的加减,所以这类题最关键是剩下找出数据即可。

【例1】(2015年国考)全国国道网日平均行驶量为244883万车公里,北京、天津、河北、山西、上海、浙江、湖北、广东的国道年平均拥挤度均超过0.6。

国家高速公路日平均交通量为22181辆,日平均行驶量为148742万车公里;普通国道日平均交通量为10845辆,日平均行驶量为111164万车公里。

全国高速公路日平均交通量为21305辆,日平均行驶量为204717万车公里。

以下关于2012年日平均行驶量由高到低排序正确的是:A. 国家高速公路—全国高速公路—普通国道B. 全国高速公路—国家高速公路—全国国道网C. 全国国道网—普通国道—国家高速公路D. 全国国道网—国家高速公路—普通国道【解析】材料中直接告诉了相关数据,只要找出来,按照从大到小排序即可。

根据数据,只有D选项满足条件,因此,本题答案为D。

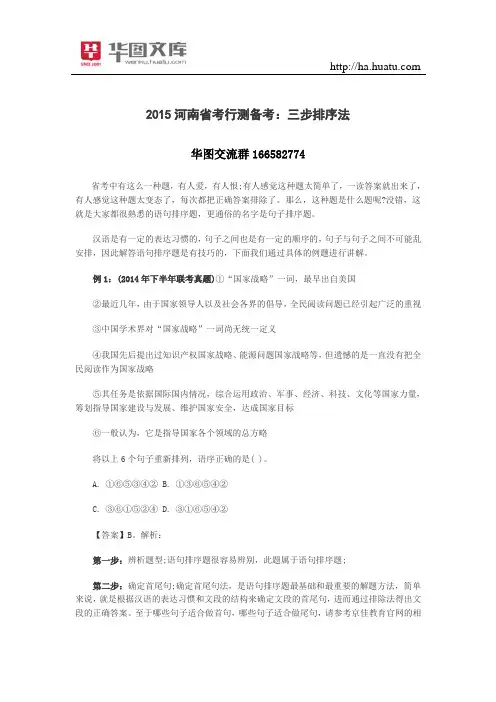

【例2】(2015年国考)2012及2013年1~4月某市电影院线票房情况场次(万场次)观众人次(百万人次)票房收入(亿元)2012年2013年2012年2013年2012年2013年1月9.77 10.91 3.19 3.50 1.28 1.47 2月9.02 9.79 2.89 3.36 1.19 1.54 3月9.47 11.07 2.18 3.17 0.88 1.34 4月8.87 11.13 3.08 3.72 1.41 1.56 2013年1~4月,该市电影院线票房收入同比增量从高到低排序正确的是:A.3月—2月—1月—4月B.4月—2月—1月—3月C.3月—4月—2月—1月D.4月—3月—1月—2月【解析】根据表格中与票房收入有关的数据,能很快计算出2013年1~4月份该电影院线票房收入同比增量分别为:0.19、0.35、0.46、0.15,只有A满足条件,因此,本题答案为A。

2015河南省考行测备考:三步排序法华图交流群166582774省考中有这么一种题,有人爱,有人恨;有人感觉这种题太简单了,一读答案就出来了,有人感觉这种题太变态了,每次都把正确答案排除了。

那么,这种题是什么题呢?没错,这就是大家都很熟悉的语句排序题,更通俗的名字是句子排序题。

汉语是有一定的表达习惯的,句子之间也是有一定的顺序的,句子与句子之间不可能乱安排,因此解答语句排序题是有技巧的,下面我们通过具体的例题进行讲解。

例1:(2014年下半年联考真题)①“国家战略”一词,最早出自美国②最近几年,由于国家领导人以及社会各界的倡导,全民阅读问题已经引起广泛的重视③中国学术界对“国家战略”一词尚无统一定义④我国先后提出过知识产权国家战略、能源问题国家战略等,但遗憾的是一直没有把全民阅读作为国家战略⑤其任务是依据国际国内情况,综合运用政治、军事、经济、科技、文化等国家力量,筹划指导国家建设与发展、维护国家安全,达成国家目标⑥一般认为,它是指导国家各个领域的总方略将以上6个句子重新排列,语序正确的是( )。

A. ①⑥⑤③④②B. ①③⑥⑤④②C. ③⑥①⑤②④D. ③①⑥⑤④②【答案】B。

解析:第一步:辨析题型;语句排序题很容易辨别,此题属于语句排序题;第二步:确定首尾句;确定首尾句法,是语句排序题最基础和最重要的解题方法,简单来说,就是根据汉语的表达习惯和文段的结构来确定文段的首尾句,进而通过排除法得出文段的正确答案。

至于哪些句子适合做首句,哪些句子适合做尾句,请参考京佳教育官网的相关知识点讲解。

具体到此题,观察选项,首句为①或③,①是提出话题,③指出的是话题的定义问题,①更适合做首句,排除CD项;第三步:确定答案。

一般而言,通过第二步可以排除两个错误选项,接下来我们需要对比剩下的两个选项,进而确定答案。

具体到此题,文段先提到“话题战略”,然后指出我们对其没有统一的定义,但一般认为它指的是什么,顺序为①③⑥,排除B项。

2015年国家公务员考试行测言语理解:巧解“语句排序”题宿州中公教育网/html/为您提供2015年国家公务员考试行测言语理解:巧解“语句排序”题国家公务员考试行测题目中,语句表达类题目一直稳定存在,包括语句排序和语句衔接两种题型。

在考试中,语句排序一般是将6—8句打乱顺序的题目给大家,让大家按照一定的顺序重新排列。

此种题型,中公教育专家提醒大家注意,有两种错误的方法是不可取的。

错误方法1:自己排序分析历年的行测真题可以发现,逻辑排序类的题目,每句话一般来说比较长,而且句与句之间的逻辑关系不是特别明显,如果自己排序,很浪费时间,同时很容易出现自己排出的顺序是选项当中没有的情况。

错误方法2:顺读选项有些考生在做题的时候,压根不用任何方法,直接按照ABCD四个选项的顺序读一遍,最后感觉哪个通顺选哪个。

此种方法一是浪费时间,二是误导性大,四个选项中必定只有一个是正确答案,在顺读过程中我们已经被错误选项误导了三遍,那么最终选出正确答案的难度可想而知。

排除了错误的做题方法,下面我们就来看一下语句排序正确的做题方法。

对于语句排序类的题目,中公教育专家推荐同学们采取排除选项的方式选出正确答案。

一、看逻辑起点所谓看逻辑起点,即观察选项的首句,如果某个选项的首句不能放在文段开头,那么这个选项直接排除。

二、看标志词语一般情况下,通过第一种方法,只能排除几个选项,不能确定最终的答案,需要结合看标志词语的方法选答案。

所谓看标志词语,即通过一些标志性词语确定给出的话语中,哪几句话是一定要排列在一起的,如果选项当中这些话没有排列在一起,则排除此选项。

【例题】①他们保存历史的唯一办法是将历史当作传说讲述,由讲述人一代接一代地将史实描述为传奇故事口传下来②但是,没有人能把他们当时做的事情记载下来③这些传说是很有用的,因为它们能告诉我们以往人们迁居的情况④我们从书籍中可以读到 5000 年前近东发生的事情,那里的人最早学会了写字⑤但直到现在,世界上仍然有些地方,人们还不会书写将以上 5 个句子重新排列,语序正确的是:A.①③②④⑤B.④①③②⑤C.④⑤①③②D.①②③④⑤【答案】C。

2014年河南省公务员考试行测:语句排序题秒杀技巧郑州省考交流群号:350946862014河南公务员考试年即将来临,为了帮助广大考生积极备战河南公务员考试,华图网校专家特别推荐最新考情资讯,深度剖析时下热点,整合公考疑难问题,预祝广大考生在河南公务员考试中金榜题名,荣获佳绩。

语句排序题是给考生6个打乱顺序的句子,要求考生将句子按照顺序进行重新排列。

这个部分往往耗时较长,影响考生做题速度,但是这个部分的题目技巧性非常强,可以帮助考生在最短的时间秒杀题目。

下面我们以国考和省考真题为例,为大家讲解语句排序题的秒杀技巧。

解题步骤1、从选项入手,确定发语词(首句)和尾句四个选项中,如果有2个或者3个选项标示的段首句同为一句,则这个选项是正确的可能性较大。

2、代词指代代词一般不直接出现在句首,其前方需要有指代的内容出现。

3、关联词语的搭配如果一些语句的开头有关联词的话,一定不会是段首句,而是应该通过关联词表示的关系,寻找其他几句中与之想匹配的一项。

4、时间顺序、空间顺序遵循事物发展的时空顺序。

5、主体的一致性、连贯性文段的主体要保持一致,或者如果文段的主体不断变化的话,这些主体之间要有关系,同时保持连贯性。

6、例子例子一般不是段首句,但是一定可以通过例子证明的内容找到与之相匹配的一句,这句话一般在例子的前面。

7、行文脉络行文脉络分为:总--分--总,总--分,分--总,并列这几种格式。

总--分--总格式为提出问题--分析问题--解决问题的思路。

一般解决问题的部分由关联词“只有……才”、“只要……就”,或者关键词“应该”、“需要”、“必须”等词引导。

2015年国考言语理解与表达之语句排序题2015年国考将近,各位考生都在积极备战当中。

其中行测的言语理解与表达模块一共有40道题,而片段阅读和语句表达占去了20道题,在这20道题中,语句表达占到了5道题左右,其中语句表达中的语句排序题是必考题型,题量在2道题左右,故今天我们给各位考生介绍一下语句排序题的解题技巧。

语句排序题其中的一个关键的解题技巧就是根据选项的设置和根据首句的特点,来排除或者选择选项。

那么关于首句的特点都有哪些呢,哪些句子可以作为首句,哪些句子不能作为首句呢,下面一一为各位考生介绍。

一、援引背景设问常为首句。

例:①连残荷也将消逝得无影无踪②池塘里的荷叶虽然仍然是绿油油一片③好像是一下子从夏天转入秋天④但是看来变成残荷之日也不会太远了⑤再过一两个月,池水一结冰⑥连日来,天气突然变寒对上述语句排序正确的一项是:A.⑤①②⑥③④B.⑥③②④⑤①C.②⑥③④⑤①D.⑥⑤①③②④在本题中,先看选项得知,②、⑤、⑥有作为首句的可能,因⑥中“连日来”表示背景铺垫,故⑥作为首句,排除A、C。

然后根据捆绑排序中的时空顺序,可以得知③②④的时间是“从夏天转入秋天”,而⑤①的时间是“池水一结冰”,故③②④在前,⑤①在后,排除D,故选B。

二、指代类表述(这、那等)不能做首句。

指代类表述出现在首句当中会出现指代不明的情况,因此指代类表述不能作为首句。

例:①在丹麦、瑞典等北欧国家发现和出土的大量石斧、石制矛头、箭头和其他石制工具以及用树干造出的独木舟便是遗证②陆地上的积冰融化后,很快就出现了苔藓、地衣和细草,这些冻土原始植物引来了驯鹿等动物③又常年受着从西面和西南面刮来的大西洋暖湿气流的影响,很适合生物的生长④动物又吸引居住在中欧的猎人在夏天来到北欧狩猎⑤北欧虽说处于高纬度地区,但这一带正是北大西洋暖流流经的地方⑥这大约发生在公元前8000年到公元前6000年的中石器时代将以上6个句子重新排列,语序正确的是()。

公考排序题的解题技巧

以下是 7 条关于公考排序题的解题技巧:

1. 哎呀呀,首先一定要认真读题呀!比如这道题:“去公园散步、买面包、回家、做早餐”。

那你得搞清楚先后顺序呀,做早餐得先买面包吧,然后再回家做,最后才是去公园散步呀,这样不就清楚啦!

2. 嘿,注意句子之间的逻辑关系哟!就像“他先洗脸,然后穿上衣服,接着出门上班”,这逻辑多清晰呀,不能乱套呀!

3. 哇塞,关键信息别放过呀!像“最后一个步骤、首先要做的”这些提示词,就像宝藏一样引导你排序呀,比如“首先准备食材,接着烹饪,最后装盘上桌”,是不是一下子就找到线索啦!

4. 呀,利用排除法超有用的呢!假如有个选项一看就不合理,果断排除呀,这不就缩小范围啦!比如“先睡觉再起床”,这肯定不行呀,不就把它排除掉啦!

5. 嘻嘻,代入法也很不错哦!把几个选项依次代入,看看哪个最通顺最符合常理呀。

就像“出门、回家、做饭、吃饭”,一个一个试,总能找到最对的那个呀!

6. 嘿哟,别忘了整体把握呀!不能只盯着局部,要像看一幅画一样看整个题目,这样才能排得准呀!比如说一个关于一天活动的顺序,那就得从早到晚整体想想呀!

7. 哇哦,多练习才能更厉害呀!做的题多了,感觉就来了嘛。

就像打怪升级,越来越顺手呢!

总之呀,解公考排序题就是要认真、细心、多思考,这样就能十拿九稳啦!。

语句排序题主要从标志词入手,结合标志词迅速判断,找到前后紧密相连的两个分句,根据选项快速定位。

一般而言,语句排序题选项之间差异较大,因此绝大多数题目可以根据几个句子间的关系作出判断、得到答案。

标志词主要分为两类:关联词和指代词。

先说说关联词,所谓关联词,就把两个或两个以上在意义上有密切联系的句子组合在一起,叫复句,也叫关联句。

复句通常用一些关联词语来连接。

它有如下特点:作为联接分句、标明关系的词语,关联词语总是标明抽象的关系,可以作为某类复句的特定的形式标志。

常见关联词:因为……所以、不但……而且、与其……不如、宁可……也不、宁可……也、之所以……是因为、如果……就、只要……就、既然……就、即使……也、无论……都、不管……都、不仅……还、不仅……而且、不但……还。

关联词有两种:一种是由词组成的关联词,如“那么”、“因而”等;另一种是由两个或两个以上的词而形式的关联词,如“因为……所以……”、“即使……也……”等。

这两种形式的关联词之中,我们见的最多的是成对出现的,即第二种形式。

成对使用的关联词,因为每一对都表特定的语法关系,所以它们的搭配是固定的,不能随意调换。

如我们只能用“只有……才……”,而说“只要……才……”这就不对了。

针对由词组成的关联词,需要寻找内容上紧密相连的句子连缀在在一起,再寻找一致选项。

针对由两个或两个以上的词而形式的关联词,直接相关的连个分句,连缀在一起即可。

再看指代词,指代词是表示指示概念的代词,即用来指示或标识人或事物的代词。

指示代词与定冠词和人称代词一样,都具有指定的含义,用来起指示作用,或用来代替前面已提到过的名词。

指代词的分类1.人称代词代替人或事物的叫人称代词。

国家公务员| 事业单位| 村官| 选调生| 教师招聘| 银行招聘| 信用社| 乡镇公务员| 各省公务员|第一人称个体:我群体:我们、咱们第二人称个体:你、您群体:你们第三人称个体:他、她、它群体:他(她、它)们2.指示代词指称或区别人、事物、情况的叫指示代词。

2015年国考行测备考:语句排序题解题技巧语句排序题在2008年国考当中首次出现,接下来几年中,语句排序题命题慢慢变规律,题量也逐步趋于稳定:2010年和2012年的国考题量在2-3道,13年和14年国考中是2道,而在部分省份,语句排序题省考题量高达10道题,也就是说,语句排序题现在已经成为了一种必考题型,在国考中也占据着不容忽视的地位。

但是同学们在考场上做这类题目的时候,往往会觉得比较费时间,做起来也不知如何下手,今天我们就通过几道例题一起来看看语句排序题的做题方法。

拼图成功的诀窍在于把握每一个板块之间的细微联系,小块小块的拼,最后连在一起,语句排序题的做题方法也是如此,要先分析句子之间的内在联系,最后再把他们整合成一个整体。

也就是说我们既要组合句子,又要符合愿意,所以说语句排序题是对我们思维连贯性以及语言文字综合功底的一个考察,也是对我们理解和表达能力的拔高。

正是因为有难度,近几年随着考试难度的加大,这种题型也受到了命题专家的青睐。

【例题1】①这其中一脉相承地贯穿了中国传统山水文化的精神和理念,体现了天人合一的历史文化的延续性。

化的理念和西湖的治理融合在一起,并将这种融合延续下来,②主要原因在于历史上的杭州人将传统山水文两者缺一不可。

③中国拥有湖泊的城市很多,但为什么城市发展与景观和谐并存的鲜而有之,而尤以杭州与西湖这一例凸显了出来?④这种的延续性,是中国其他天人合一城市普遍缺失的⑤我们翻阅西湖的历史,那就是一部保护与治理的历史,这就是城市建设与景观建设相辅相成的历史。

将以上5个句子重新排列,语序正确的是:A.①④③⑤②B.③⑤①④②C.⑤①④③②D.③②④①⑤【答案】C【解析】对比选项,首先确定首句,选项中的首句有①③⑤,①中代词在句首,肯定不是首句,排除A。

相同首项优先看,假设③是首项,后面可能跟②或⑤,分析发现③以问号结尾,而②正好是对问题的回答,因此③②应在一起。

排除B。

继续看D项,④提到“这种的延续性”,①中“体现了天人合一的历史文化的延续性”,显然①在前面,④才能指代,因此排除D。

语句排序题解题技巧对于语句排序题,灵活利用选项之间的关系可以帮助更快解题。

比如4个选项中会有两个首句是②,另两个首句是⑤,那这样就可以先关注这两句话,看谁更适合做首句。

又或者选项中有两个尾句是①,另两个尾句是③,那就来看看这两句谁做尾句更好。

先看选项,缩小审题范围。

一般有指代词而没有指代内容的句子不能做首句,比如这、那、其、等;而有明显总结性词语的句子就适合做尾句,比如总之、因此等。

接下来大家就要关注材料中的一些局部特征,来进一步缩小选项范围。

所谓的局部特征就是句子中的一些关键词语,找到这些关键词,就能把相应的两个、三个句子连接在一起,从而在剩下的两个或者三个选项中找到局部对应,进一步排除错误选项。

首先,前面说到的有指代词没有指代内容是不能做首句的,那既然找到了指代词,接着就应该去寻找它的指代内容,这两个句子显然应该紧密相连;其次,有些句子出现了关联词语,关联词通常是成对出现的,如果在一个句子中发现了“尽管”,接下来应该去找含有“但是”的句子,这两个句子应该紧密相连;再次,要关注重复性的词语。

大家在语法中学习过顶真结构,也就是前一个句子的宾语是后一个句子的主语,这两个句子应该连接在一起,并且这个词做宾语的句子在前,做主语的句子在后。

最后要注意的就是表示顺序性的词语了,比如时间顺序、位置顺序等等。

通过以上的技巧基本上就能够锁定选项了,最后要做的就是把选项的顺序带到材料中通读,看是否通顺,符合逻辑。

当然如果时间比较紧张,这一环节也可以大胆省略。

例题1.①人类的哲学是历史的进步和发展的哲学②才能历史地为人类提供“最高的支撑点”③人类的历史是进步和发展的历史④这就是哲学发展的历史与逻辑⑤因此,只有塑造和引导新的时代精神的哲学才是真正的“时代精神的精华”⑥才能把人类不断地推进到更为崇高的境界将以上6个句子重新排列,语序正确的是:A③④①⑤②⑥ B①③④⑤⑥②C③①⑤②⑥④ D④①③⑤②⑥解析:C。

首先判断首句,④句以代词“这”开头,不适合做首句,故排除D项。

科信教育公考研究院2015公务员行测言语理解:语句排序题5大思路一、根据首尾句从首尾句入手是解答语句排序题的通常思路。

文段首尾句的两大特征(1)文段首句一般不含指代词,以免指代不明。

据此可排除包含指代词的句子放段首的选项(2)文段首句常是引论型的内容,而尾句常是结论型的语句。

当句子内容是介绍背景时,可考虑此句为首句;当句子内容为得出结论时,可考虑为尾句。

【例】将以下6个句子重新排列,语序正确的是( )。

①单纯罗列史料,构不成历史②只有在史料引导下发挥想象力,才能把历史人物和时间的丰富内涵表现出来③历史研究不仅需要发掘史料,而且需要史学家通过史料发挥合理想象④所谓合理想象,就是要尽可能避免不实之虚构⑤这是一种悖论,又难以杜绝⑥但是,只要想象就难以避免不实虚构出现A.③①②④⑥⑤B.④⑤③⑥②①C.①③④⑥⑤②D.⑤③②①④⑥【解析】⑤以指示代词“这”开头,一般不放段首,排除D。

⑤句中的“悖论”对应的是④、⑥句,故这三句应是紧密相连,且顺序为④⑥⑤,排除B。

①②③句之间的关系是:③为概括句,①②是对③的补充说明,由此可确定这三句的顺序为③①②。

本题正确答案为A。

二、根据关联词语科信教育公考研究院关联词语提示了复句之间的逻辑关系,根据关联词语也可确定句子之间的顺序。

通过关联词语确定语序:(1)关联词语通常配对使用,且有固定的搭配习惯,据此可确定含有成对使用的关联词语的两个句子的前后顺序。

(2)单独使用的关联词语,可通过句子意思寻找与其逻辑关系相符的前后句子顺序。

【例】将以下6个句子重新排列,语序正确的是( )。

①它们没有超过一千年的家谱②金鱼是世界上养殖最普遍的宠物鱼类③不过有一件事是可以确定的④却没有多少证据证实它们是什么时候被驯养的⑤只有少数几个国家还没有引进⑥尽管我们知道金鱼原产于中国A.②⑤⑥④③①B.②⑤③⑥④①C.②⑤③①⑥④D.⑥④③①②⑤【解析】②句是对文段的论述对象“金鱼”总括性的介绍,故应为首句,排除D项。

2015河南公务员笔试:快速突破语句排序题

河南省考笔试交流群号:147420460

近年来,行测言语理解与表达部分都会出现两题左右的语句排序题,一般一题会给出6个顺序混乱的句子,如果通读这6个句子进行自主排序,再对照选项显然会很浪费时间,往往读了两三遍还是不能正确排序。

今天华图教育专家就教大家如何快速突破这类题型。

对于语句排序题,广大考生并不陌生,小学语文经常出现这样的题目。

但不同的是,国考行测是选择题,而不是填空题,所以各位考生大可不必费尽心思自行排列,而应灵活利用选项。

比如4个选项中会有两个首句是②,另两个首句是⑤,那这样就可以先关注这两句话,看谁更适合做首句。

又或者选项中有两个尾句是①,另两个尾句是③,那就来看看这两句谁做尾句更好。

先看选项,缩小审题范围。

那么哪些句子适合做首句,哪些句子又适合做尾句呢?华图教育专家在这里告诉大家,有指代词而没有指代内容的句子不能做首句,比如这、那、其、等;而有明显总结性词语的句子就适合做尾句,比如总之、因此等。

接下来大家就要关注材料中的一些局部特征,来进一步缩小选项范围。

所谓的局部特征就是句子中的一些关键词语,找到这些关键词,就能把相应的两个、三个句子连接在一起,从而在剩下的两个或者三个选项中找到局部对应,进一步排除错误选项。

首先,前面说到的有指代词没有指代内容是不能做首句的,那既然找到了指代词,接着就应该去寻找它的指代内容,这两个句子显然应该紧密相连;其次,有些句子出现了关联词语,关联词通常是成对出现的,如果在一个句子中发现了“尽管”,接下来应该去找含有“但是”的句子,这两个句子应该紧密相连;再次,要关注重复性的词语。

大家在语法中学习过顶真结构,也就是前一个句子的宾语是后一个句子的主语,这两个句子应该连接在一起,并且这个词做宾语的句子在前,做主语的句子在后。

最后要注意的就是表示顺序性的词语了,比如时间顺序、位置顺序

等等。

通过以上的技巧基本上就能够锁定选项了,最后要做的就是把选项的顺序带到材料中通读,看是否通顺,符合逻辑。

当然如果时间比较紧张,这一环节也可以大胆省略。

例题1:【2012-国考-56】

①认为玛雅文明和中国古代文明是同一祖先的后代在不同时代、不同地点发展的结果

②主要根据是《梁书》中关于五世纪时中国僧人慧深飘洋过海到达“扶桑国”的故事,认为“扶桑”即墨西哥

③日前,著名人类学家张光直教授提出了一个“玛雅——中国文化连续体”的假设

④遗憾的是,这些说法至今还没有得到考古学的明确证实

⑤后来又有“殷人东渡说”,是说商朝时的中国人横渡太平洋将文明带到了美洲

⑥长期以来,不少人认为玛雅文明的源头是古代的中国文明,最早提出这种观点的是

“扶桑国说”

将以上6 个句子重新排列,语序正确的是:

A.③⑥①②⑤④

B.③①④⑥②⑤

C.⑥③②⑤①④

D.⑥②⑤③①④

【答案】D。

华图解析:⑥末尾的“扶桑国”与②的“扶桑国”相对应,由此可知②是对⑥“扶桑国说”的解释,②应紧接⑥后,据此可排除A、C。

通过分析可知,④中的“这些说法”指代的应是“扶桑国说”、“殷人东渡说”等,它比⑤更适合做总结句。

因此本题选D。

例题2:【2010-国考-34】

①在丹麦、瑞士等北欧国家发现和出土的大量石斧、石制矛头、箭头和其他石制工具以及用树干造出的独木舟便是遗证

②陆地上的积冰融化后,很快就出现了苔藓、地衣和细草,这些冻土原始植物引来了驯鹿等动物。

③又常年受着从西面和西南面刮来的大西洋暖湿气流的影响,很适合生物的生长

④动物又吸引居住在中欧的猎人在夏天来到北欧狩猎

⑤北欧虽说处于高纬度地区,但这一带正是北大西洋暖流流经的地方

⑥这大约发生在公元前8000年到公元前6000年的中石器时代

将以上6个句子重新排列,语序正确的是:

A.⑥⑤③②④①

B.⑤②③④①⑥

C.⑤③②④⑥①

D.⑥②④①⑤③

【答案】C。

华图解析:⑥有指代词“这”,一般不放在段首,由此可排除A、D。

②句末尾的“动物”与④句开头的“动物”互相呼应,形成顶真结构,故④句应紧接在②句之后,排除B。

因此本题选C。

例题3:【2013-国考-51】

①上个世纪30 年代,徽州的一些文献陆续流往杭州、南京等地

②抗战结束之初,历史学家方豪在南京购得一批徽州文书,于上世纪70 年代撰写并发

表了十几篇论文,这是目前所知学术界对徽州文书的第一次收集

③徽州文书是徽州民众在日常生活、商业活动和其他社会活动中形成的原始档案

④目前所知从徽州外流最早的文书,是现藏于美国哈佛大学燕京图书馆的明代歙县方氏

信函700 通。

这批尺牍在晚清光绪以前就已流入日本

⑤随着时代的变迁,这些文书档案逐渐散落出来。

⑥它们原先主要保存在私人手中,还有的保存于祠堂、文会等各类基层组织的管理者手

中

将以上6 个句子重新排列,语序正确的是:

A.②③⑥⑤④①

B.②③⑤④⑥①

C.③①⑥⑤④②

D.③⑥⑤④①②

【答案】D。

华图解析:根据时间词“上个世纪30 年代”、“抗战结束之初”可知②句应在①句后,排除A、B。

再由“原先主要保存在私人手中”、“逐渐散落”、“外流最早”、“陆续流往”等词可知,句子顺序应为③⑥⑤④①②,故本题选D。

这三道题都可以运用前面说过的解题技巧进行快速突破,华图教育专家相信各位考生对于语句排序题已经有了初步的了解,接下来就是根据这些技巧进行训练,以达到又快又好的解题目的。