大学物理A讲义

- 格式:ppt

- 大小:2.21 MB

- 文档页数:67

《大学物理A》课程教学大纲课程编号:150110、150111课程性质:学科基础课先修课程:高等数学学分:7.0 总学时数:112理论:112 实验:上机:课外适合层次:本科适合专业:工科各专业一、课程的目的及任务1、培养学生掌握大学物理的基本概念,基本规律和基本计算技巧,了解物理学在生产技术中的应用。

培养学生自学和阅读科技文献资料的能力。

2、通过了解理想的物理模型,使学生初步掌握建立物理模型的一般方法,并能利用适当的数学工具分析、简化和解决一般难度的物理问题。

3、为学生的专业学习和参加工程实践打下物理基础。

4、培养学生实事求是的科学态度和辩证唯物主义的世界观。

二、理论教学内容(一)绪论1、物质与运动,物理学的研究对象。

2、物理学与哲学的关系。

3、物理学与科学技术及现代化的关系。

(二)力学1、质点运动学:参照系,质点。

△★位置矢量,速度与加速度。

圆周运动,曲线运动,相对运动。

2、质点动力学:△牛顿运动定律及其应用举例。

力学单位制和量纲,惯性系和非惯性系。

△动量定理及动量守恒定律,功与能,动能定理,保守力的功,★势能。

△★功能原理,机械能守恒定律。

能量转化与守恒定律。

3、刚体力学基础:刚体的定轴转动及其描述,转动惯量,△转动定律。

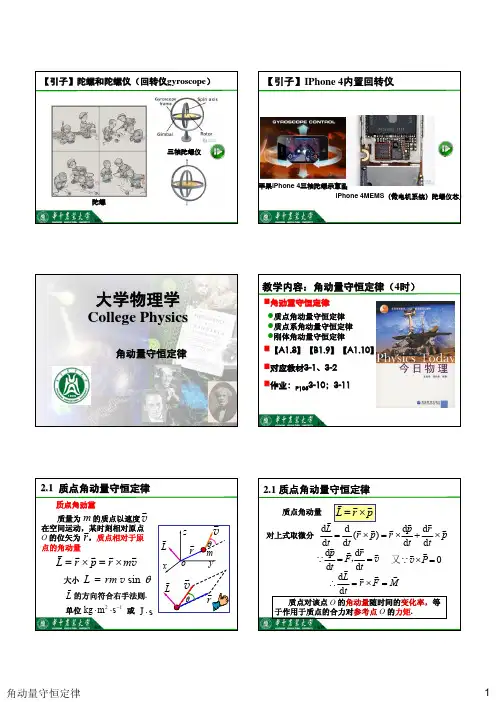

△角动量,冲量矩,△★角动量定理及角动量守恒定律。

△动能定理。

机械能守恒定律。

4、狭义相对论:伽利略变换及经典力学时空观。

△狭义相对论的基本假设。

△★洛仑兹变换,狭义相对论时空观。

相对论动力学简介。

(三)机械振动机械波1、机械振动:△简谐振动,简谐振动的运动方程,简谐振动的速度和加速度。

★参考圆与旋转矢量法。

简谐振动的能量,阻尼振动,受迫振动,共振。

★简谐振动的合成,李萨如图形。

2、机械波:机械波的产生与传播,描述波的物理量。

△★平面谐波的波动方程。

★波的能量和能量密度。

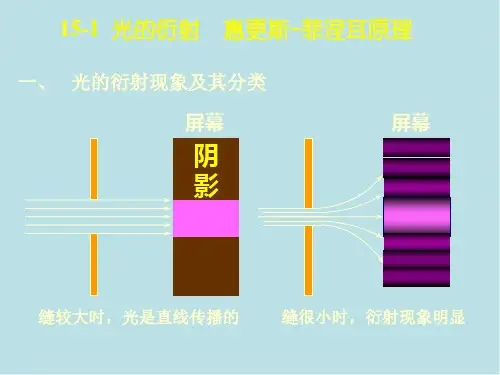

惠更斯原理。

△波的叠加原理,波的干涉。

驻波,波的衍射,多普勒效应。

(四)热学1、气体动理论:气体动理论的基本概念,气体的状态参量,平衡态。

课时:2课时教学目标:1. 理解牛顿运动定律的基本概念和意义;2. 掌握牛顿第一定律、第二定律和第三定律的内容和公式;3. 培养学生运用牛顿运动定律解决实际问题的能力。

教学重点:1. 牛顿第一定律的内容和意义;2. 牛顿第二定律的内容、公式及其应用;3. 牛顿第三定律的内容和意义。

教学难点:1. 牛顿第一定律的推导过程;2. 牛顿第二定律公式的推导和应用;3. 牛顿第三定律的推导和应用。

教学过程:一、导入1. 通过演示实验,让学生观察物体的运动情况,提出问题:物体的运动状态是如何改变的?2. 引导学生回顾初中物理中关于力的知识,引出牛顿运动定律。

二、新课讲授1. 牛顿第一定律:(1)内容:一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

(2)意义:揭示了惯性的概念,是牛顿运动定律的基础。

(3)推导过程:通过实验观察和逻辑推理得出。

2. 牛顿第二定律:(1)内容:物体的加速度与作用在它上面的外力成正比,与它的质量成反比,加速度的方向与外力的方向相同。

(2)公式:F = ma(3)推导过程:通过实验观察和数学推导得出。

3. 牛顿第三定律:(1)内容:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反,作用在同一直线上。

(2)意义:揭示了力的相互性。

(3)推导过程:通过实验观察和逻辑推理得出。

三、课堂练习1. 应用牛顿第一定律分析物体的运动状态;2. 应用牛顿第二定律计算物体的加速度、速度和位移;3. 应用牛顿第三定律分析两个物体之间的相互作用力。

四、课堂小结1. 回顾牛顿运动定律的基本概念和意义;2. 强调牛顿运动定律在物理学习和生活中的重要性。

五、布置作业1. 复习牛顿运动定律的相关知识;2. 应用牛顿运动定律解决实际问题。

教学反思:1. 通过实验和演示,激发学生的学习兴趣,提高课堂效果;2. 注重引导学生思考,培养学生的逻辑思维能力;3. 加强课堂练习,提高学生的应用能力。

《大学物理A》教学大纲一、课程基本信息课程名称:大学物理 A课程类别:必修课程学分:具体学分课程总学时:具体学时授课对象:适用专业先修课程:高等数学二、课程性质、目的和任务大学物理 A 是高等院校理工科各专业学生一门重要的必修基础课程。

本课程旨在使学生熟悉自然界物质的结构、性质、相互作用及其运动的基本规律,为后续专业课程的学习以及将来从事科学研究和工程技术工作打下坚实的物理基础。

通过本课程的学习,学生应达到以下目标:1、掌握物理学的基本概念、基本理论和基本方法,能够运用所学知识分析和解决简单的物理问题。

2、培养学生的科学思维能力和创新意识,提高学生的科学素养和综合能力。

3、了解物理学在现代科学技术和社会发展中的应用,激发学生对科学的兴趣和探索精神。

三、课程教学内容及要求(一)力学1、质点运动学(1)理解质点、参考系、坐标系等基本概念。

(2)掌握位置矢量、位移、速度、加速度等物理量的定义及计算。

(3)熟练掌握质点运动学方程的建立及求解。

2、质点动力学(1)掌握牛顿运动定律的内容及应用。

(2)理解惯性系和非惯性系的概念,掌握惯性力的计算。

(3)掌握功、功率、动能、势能等概念及计算,熟练掌握动能定理和机械能守恒定律的应用。

3、刚体的定轴转动(1)理解刚体的概念,掌握刚体定轴转动的运动学描述。

(2)掌握转动惯量的概念及计算,熟练掌握刚体定轴转动定律和角动量守恒定律的应用。

(二)热学1、气体动理论(1)理解理想气体的模型,掌握理想气体状态方程。

(2)掌握压强和温度的微观本质,了解能量均分定理。

(3)掌握麦克斯韦速率分布律。

2、热力学基础(1)掌握热力学第一定律的内容及应用,理解热功转换的关系。

(2)掌握热力学第二定律的两种表述,了解熵的概念及熵增加原理。

(三)电磁学1、静电场(1)掌握库仑定律、电场强度的定义及计算。

(2)熟练掌握高斯定理的应用,理解电场线和电通量的概念。

(3)掌握电势的定义及计算,了解电场强度与电势的关系。

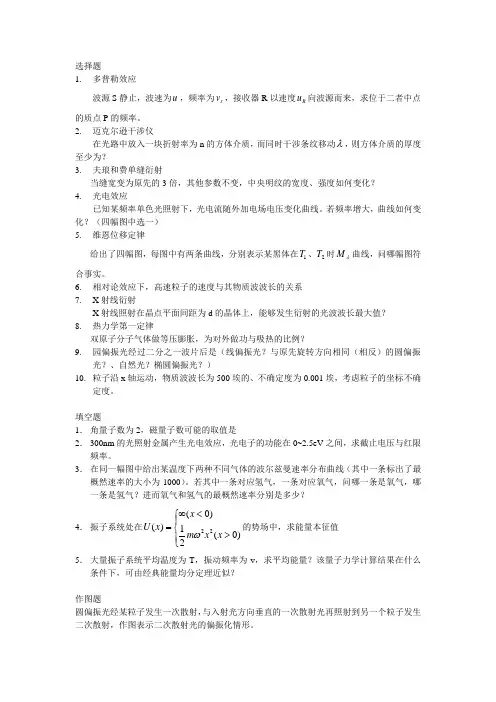

1. 多普勒效应波源S 静止,波速为u ,频率为s v ,接收器R 以速度R u 向波源而来,求位于二者中点的质点P 的频率。

2. 迈克尔逊干涉仪在光路中放入一块折射率为n 的方体介质,而同时干涉条纹移动λ,则方体介质的厚度至少为?3. 夫琅和费单缝衍射当缝宽变为原先的3倍,其他参数不变,中央明纹的宽度、强度如何变化?4. 光电效应已知某频率单色光照射下,光电流随外加电场电压变化曲线。

若频率增大,曲线如何变化?(四幅图中选一)5. 维恩位移定律给出了四幅图,每图中有两条曲线,分别表示某黑体在1T 、2T 时M λ曲线,问哪幅图符合事实。

6. 相对论效应下,高速粒子的速度与其物质波波长的关系7. X 射线衍射X 射线照射在晶点平面间距为d 的晶体上,能够发生衍射的光波波长最大值?8. 热力学第一定律双原子分子气体做等压膨胀,为对外做功与吸热的比例?9. 园偏振光经过二分之一波片后是(线偏振光?与原先旋转方向相同(相反)的圆偏振光?、自然光?椭圆偏振光?)10. 粒子沿x 轴运动,物质波波长为500埃的、不确定度为0.001埃,考虑粒子的坐标不确定度。

填空题1. 角量子数为2,磁量子数可能的取值是2. 300nm 的光照射金属产生光电效应,光电子的功能在0~2.5eV 之间,求截止电压与红限频率。

3. 在同一幅图中给出某温度下两种不同气体的波尔兹曼速率分布曲线(其中一条标出了最概然速率的大小为1000)。

若其中一条对应氢气,一条对应氧气,问哪一条是氧气,哪一条是氢气?进而氧气和氢气的最概然速率分别是多少?4. 振子系统处在22(0)()1(0)2x U x m x x ω∞<⎧⎪=⎨>⎪⎩的势场中,求能量本征值 5. 大量振子系统平均温度为T ,振动频率为v ,求平均能量?该量子力学计算结果在什么条件下,可由经典能量均分定理近似?作图题圆偏振光经某粒子发生一次散射,与入射光方向垂直的一次散射光再照射到另一个粒子发生二次散射,作图表示二次散射光的偏振化情形。

《大学物理A》教学大纲(学分 6.5 ,学时104 )一、课程的性质和任务本课程是非物理类理工科各专业必修的公共基础课,是考试课。

它的任务是通过向学生介绍物质的基本结构、相互作用以及物质最基本、最普遍的运动规律,培养学生科学的世界观,提高学生的科学素质,为学生学习后继相关课程,从事科学研究和科学技术工作打下基础。

二、课程内容、基本要求与学时分配力学 16学时(一)质点运动学(4学时)1. 掌握位置矢量、位移、速度、加速度等描述质点运动和运动变化的物理量。

2.掌握质点做曲线运动时的切向加速度和法向加速度的变化;了解参考系的变换。

(二)质点和质点系动力学(8学时)1. 掌握牛顿三定律及其适用条件。

2. 掌握质点的动量定理和动能定理。

能用之分析、解决一般的质点运动的力学问题。

3. 掌握功的概念。

能分析解决变力做功的问题,掌握保守力做功特点及势能的概念,会计算势能。

4. 掌握机械能守恒定律、动量守恒定律及它们的适用条件。

掌握运用守恒定律分析问题的思路和方法。

初步了解守恒定律与对称性的关系。

(三)刚体的转动(4学时)1.掌握刚体绕定轴转动定律。

2. 理解转动惯量的概念。

3. 理解力矩和力矩做功的概念。

4. 理解角动量守恒定律及其适用条件。

能应用该定律分析、计算有关刚体的问题。

振动和波动16学时(四)振动(6学时)1.掌握描述简谐振动的各物理量(特别是相位和能量)的物理意义及相互关系。

2. 掌握旋转矢量图法,并能用以分析有关问题。

3. 掌握简谐振动的基本特征,能建立弹簧振子和单摆谐振的微分方程。

能根据给定的初始条件写出一维简谐振动的微分方程,并理解其物理意义。

4. 理解同方向、同频率的两个简谐振动的合成规律以及合振动振幅极大和极小的条件。

5. 了解相互垂直的两个简谐振动的合成结果。

(五)机械波(10学时) 1. 理解机械波产生的条件。

掌握根据已知质点的简谐振动方程建立平面简谐波的波动方程的方法,以及波动方程的物理意义,理解波形曲线。

大学物理A课程教学大纲(附:教学说明和建议)适用专业:理工类(数学及应用数学、信息及计算科学、电气工程及其自动化、计算机科学及技术、电子信息科学及技术、化学工程及工艺、化学、应用化学、环境科学)等专业(本科)学制年限:4年总学时:144 学分:9制定者:胡诚审核人:一、说明1、课程的性质、地位和任务以物理学基础为内容的大学物理课程,是高等学校理工科各专业学生一门重要的通识性必修基础课。

该课程所教授的基本概念、基本理论和基本方法是构成学生科学素养的重要组成部分,是一个科学工作者和工程技术人员所必备的。

大学物理课程在为学生系统地打好必要的物理基础,培养学生树立科学的世界观,增强学生分析问题和解决问题的能力,培养学生的探索精神和创新意识等方面,具有其他课程不能替代的重要作用。

通过大学物理课程的教学,应使学生对物理学的基本概念、基本理论和基本方法有比较系统的认识和正确的理解,为进一步学习打下坚实的基础。

在大学物理课程的各个教学环节中,都应在传授知识的同时,注重学生分析问题和解决问题能力的培养,注重学生探索精神和创新意识的培养,努力实现学生知识、能力、素质的协调发展。

2、课程教学的基本要求:第一,能力培养基本要求通过大学物理课程教学,应注意培养学生以下能力:(1)独立获取知识的能力——逐步掌握科学的学习方法,阅读并理解相当于大学物理水平的物理类教材、参考书和科技文献,不断地扩展知识面,增强独立思考的能力,更新知识结构;能够写出条理清晰的读书笔记、小结或小论文。

(2)科学观察和思维的能力——运用物理学的基本理论和基本观点,通过观察、分析、综合、演绎、归纳、科学抽象、类比联想、实验等方法培养学生发现问题和提出问题的能力,并对所涉问题有一定深度的理解,判断研究结果的合理性。

(3)分析问题和解决问题的能力——根据物理问题的特征、性质以及实际情况,抓住主要矛盾,进行合理的简化,建立相应的物理模型,并用物理语言和基本数学方法进行描述,运用所学的物理理论和研究方法进行分析、研究。

大学物理a大学物理是一门十分重要的课程,它是大学教育的重要组成部分,许多社会基础科学、社会发展的课程的实施以及面临的问题的解决,都离不开物理知识的运用。

因此,了解物理知识,尤其是量子力学的研究对于学术性的科学研究具有重要的意义,对于推动社会的发展也具有重要的意义。

大学物理a是一门课程,它主要教授基本物理学的基础知识,特别是物理力学。

物理力学是涉及物体运动及其产生力学效果的学科,它是所有物理学的基础和核心,机体运动发展和认识物理现象的根源及规律的必要课程,其内容涉及动量的守恒,保持运动的力学基础,以及力学系统的稳定等方面。

物理力学涉及四个基本概念:力,动量,物体的运动,以及动能。

力是将物体运动或变化其形状,使物体发生变化的能力。

动量则指物体运动时所具有的类似重量的量,它与物体的速度有关。

物体运动是指物体在不受制约的情况下,形成某种性质和轨迹的运动,它是力学系统运动的基础。

动能则是物体运动时具有的能量,包括物体的机械能以及其他的能量,例如重力能等。

物理力学的研究是通过求解一系列方程,计算不同力学系统的运动,以及物体运动性能的变化。

物理力学求解过程由分析,模拟,数值求解等步骤组成,可以帮助我们了解物理系统的运动规律。

例如用物理力学的方法来分析物体的运动轨迹,以及物体碰撞运动的特性。

另外,物理力学还被用于计算不同物理系统的能量变化,包括物体的动能和势能的变化。

物理力学的研究有助于我们对物理系统的运动规律有更深刻的了解,从而提出合理有效的技术方案,改善物理系统的运动性能。

在现代科技革命和科技发展趋势的推动下,物理力学的研究已经发展到了多种多样的方向,如量子力学,时空变换,重力场,薛定谔方程等,从而推动了现代社会的发展。

综上所述,《大学物理a》是一门重要的课程,它教授基本物理学的基础知识,特别是物理力学,这方面的知识可以帮助我们更好地理解物理系统的运动规律,提出合理有效的技术方案,改善物理系统的运动性能,从而推动社会的发展。