关于框架结构加少量剪力墙结构层间位移角的取值

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:2

关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题1、“楼层位移比”1)定义——“楼层位移比”指:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值;2)目的——限制结构的扭转;3)计算要求——考虑偶然偏心(注意:不考虑双向地震)。

2、“层间位移角”1)定义——按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比;2)目的——控制结构的侧向刚度;3)计算要求——不考虑偶然偏心,不考虑双向地震。

3、综合说明:1)现行规范通过两个途径实现对结构扭转和侧向刚度的控制,即通过对“楼层位移比”的控制,达到限制结构扭转的目的;通过对“层间位移角”的控制,达到限制结构最小侧向刚度的目的。

2)对“层间位移角”的限制是宏观的。

“层间位移角”计算时只需考虑结构自身的扭转藕联,无需考虑偶然偏心及双向地震。

3)双向地震作用计算,本质是对抗侧力构件承载力的一种放大,属于承载能力计算范畴,不涉及对结构扭转控制的判别和对结构抗侧刚度大小的判断。

4)常有单位要求按双向地震作用计算控制“楼层位移比”和“层间位移角”,这是没有依据的。

但对特别重要或特别复杂的结构,作为一种高于规范标准的性能设计要求也有它一定的合理性。

高层结构设计中经常要控制轴压比、剪重比、刚度比、周期比、位移比和刚重比“六种比值”,1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。

2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。

3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。

4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。

见抗规3.4.2。

5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。

框架和剪力墙结构的内力与位移计算在建筑结构设计中,框架和剪力墙结构是一种常见且重要的结构形式。

理解和准确计算这种结构的内力与位移,对于确保建筑物的安全性、稳定性以及使用性能至关重要。

框架结构主要由梁和柱组成,通过节点连接形成空间受力体系。

在承受水平荷载时,框架结构的变形以剪切型为主,即层间位移由下至上逐渐增大。

而剪力墙结构则是由一系列的钢筋混凝土墙板组成,能够有效地抵抗水平荷载,其变形以弯曲型为主,即顶部位移较大。

当框架和剪力墙共同工作时,其内力和位移的计算就变得较为复杂。

首先,我们来探讨内力的计算。

内力包括弯矩、剪力和轴力。

在水平荷载作用下,框架和剪力墙所承担的内力会根据它们的刚度比例进行分配。

对于框架部分,其内力计算通常采用 D 值法。

D 值法考虑了梁柱线刚度比、上下层横梁线刚度比以及层高变化等因素对框架柱抗侧刚度的影响。

通过计算得到框架柱的抗侧刚度后,再根据水平荷载的大小和分布,就可以计算出框架柱和框架梁的内力。

剪力墙的内力计算则相对复杂一些。

一般来说,可以采用等效抗弯刚度法或者连续连杆法。

等效抗弯刚度法将剪力墙等效为一个悬臂梁,通过计算其等效抗弯刚度来确定内力。

连续连杆法则是将剪力墙视为一系列连续的连杆,通过建立微分方程来求解内力。

在计算框架和剪力墙结构的位移时,需要分别考虑弯曲变形和剪切变形的影响。

对于框架结构,由于其剪切变形较大,需要同时考虑梁柱的弯曲变形和剪切变形。

而剪力墙结构主要是弯曲变形,其位移计算可以基于材料力学中的弯曲理论。

在实际工程中,为了更准确地计算框架和剪力墙结构的内力和位移,通常会借助计算机软件进行分析。

这些软件基于有限元法等数值方法,能够模拟结构在各种荷载作用下的响应。

然而,软件计算结果也并非绝对准确,工程师还需要根据自己的经验和判断对结果进行分析和校核。

例如,在一些特殊的情况下,软件可能无法准确考虑结构的非线性行为或者一些复杂的边界条件。

另外,在设计过程中,还需要考虑一些其他因素对内力和位移的影响。

摘要:框架结构是公共建筑常采用的结构形式,在高烈度地区往往因刚度不足导致层间位移角和扭转位移比难以满足规范要求。

现结合某综合商场模型,在角部设置少量剪力墙形成少墙框架结构,以弥补纯框架结构的不足。

同时,结合以往学者阐述的少墙框架的设计原则,通过对比纯框架体系和少墙框架的抗震性能和经济指标,探究其工程应用的可行性。

关键词:少墙框架;高烈度;设计原则;抗震指标;经济指标1概述目前在建的住宅、办公楼、宿舍、学校教学楼、大型综合体等建筑物中,大多采用多层框架结构体系。

在抗震设防烈度为6度地区的多层钢筋混凝土框架结构的截面设计主要由轴压比决定,而在7度(Ⅲ类场地)或8度地区主要是由层间位移角控制。

结构设计要满足位移角要求只有提高材料强度,加大梁柱截面尺寸,而过大的梁柱截面尺寸除给建筑使用带来不便,更直接的是“高梁宽柱”给建设单位造成设计保守、浪费的印象,甚至对设计单位的声誉和后续项目的合作也造成了一定的影响。

剪力墙构件本身侧向刚度较大,能有效抵抗结构水平力,在水平力作用下侧向变形很小。

高烈度的框架结构中设置少量的剪力墙,组成少墙框架结构,在纯框架结构体系无法满足规范对位移控制要求时,充分发挥剪力墙的侧向刚度,减少水平位移,改善框架的抗扭转性能,从而在不加大梁柱截面尺寸情况下满足规范要求,也符合建设单位经济、安全的设计需求;但是,目前对于少墙框架的设计原则并在少墙框架设计中,层间位移角的限值未有明确规定,《建筑抗震设计规范(GB50011—2010)》6.1.3条条文说明提出:框架结构布置的少量剪力墙需按框架部分承担倾覆力矩的多少来确定层间位移角限值,其限值按框架的1/550和框架-剪力墙的1/800两者之间偏于安全内插[1]。

有学者经过模型分析发现,底层剪力墙部分承担的地震倾覆力矩随墙肢的增长而增大,相应层间位移角虽减小但是减小幅度并不明显,按线性内插来分级控制层间位移角很难满足[2]。

同时朱炳寅提出,少墙框架的层间位移角仍可按1/550限制[3],而此限值也对剪力墙的数量也做出了新的要求。

钢框架混凝土核心筒结构层间位移角限制钢框架混凝土核心筒结构在高层建筑中被广泛应用。

这种结构设计的一个重要问题是层间位移角的限制。

层间位移角是指多层建筑中相邻楼层之间的水平位移产生的旋转角度。

合理的层间位移角限制对于保证建筑的安全性、稳定性和舒适性具有重要意义。

首先,层间位移角的限制与结构的稳定性密切相关。

合理的层间位移角限制可以确保结构在外部荷载作用下具有足够的抗侧稳定性。

如果层间位移角过大,则可能导致结构超出安全范围,发生倾覆等严重事故。

因此,在设计中需要根据结构的高度、刚度、荷载条件等因素合理确定层间位移角限制。

其次,层间位移角限制还与建筑的舒适性和使用功能相关。

如果层间位移角过大,建筑的使用者可能会感到不适,影响其居住和工作环境。

特别是在高层建筑中,层间位移角的限制对于减小风振、降低噪音等方面具有重要作用。

因此,合理的层间位移角限制可以提高建筑的舒适性和使用效果。

针对钢框架混凝土核心筒结构的层间位移角限制,可以采取多种措施。

第一,合理选择结构形式和材料,提高结构的刚度。

增加结构的刚度可以有效减小层间位移角,提高结构的稳定性。

第二,采用减震措施,例如设置减震器、阻尼器等,可以有效控制层间位移角。

这种减震措施可以有效降低结构受到的外部震动,保证结构的安全性。

第三,加强结构的监测和维护,及时发现和修复结构的位移变形,以确保结构始终符合设计要求。

综上所述,钢框架混凝土核心筒结构层间位移角的限制在高层建筑设计中具有重要意义。

合理的层间位移角限制可以确保结构的稳定性、舒适性和使用效果。

对于设计人员来说,需要全面考虑结构的特点和要求,在设计过程中合理确定层间位移角的限制。

同时,在结构的施工、验收和维护阶段,需要加强监测和管理,及时发现和解决可能存在的问题,确保结构始终满足要求,保障建筑的安全运行。

框架结构层间位移角限值框架结构层间位移角限值一、引言在建筑结构设计中,位移角是一个重要的参数。

它可以反映出建筑结构在地震或风荷载作用下的变形性能,是评估建筑结构抗震性能的重要指标之一。

本文将从框架结构层间位移角限值的概念入手,详细介绍其相关内容。

二、框架结构层间位移角限值的概念框架结构是指由柱、梁等构件组成的刚性空间框架。

在地震或风荷载作用下,框架结构会发生变形,这种变形又称为层间位移。

层间位移角是指相邻两层之间发生变形时,两侧墙体之间的夹角。

例如,在一个有10层的建筑中,第1层和第2层之间发生了变形,则第1层和第2层之间夹角所形成的度数即为该建筑物的层间位移角。

三、框架结构层间位移角限值的计算方法框架结构层间位移角限值是根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中的规定计算得出的。

该规范规定了框架结构层间位移角限值的计算公式为:Δθ = K × Δ其中,Δθ为层间位移角;K为系数,取值为0.0025~0.0035;Δ为相邻两层之间的变形量。

四、框架结构层间位移角限值的影响因素框架结构层间位移角限值受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1.建筑结构高度:一般来说,建筑结构高度越高,其层间位移角限值也会相应增大。

2.地震烈度:地震烈度越大,建筑物所承受的地震力也会相应增大,从而导致其变形量增加,进而使其层间位移角限值也会相应增加。

3.结构类型:不同类型的建筑结构在地震或风荷载作用下的变形性能不同,从而导致其层间位移角限值也会不同。

4.设计抗震等级:设计抗震等级越高,建筑物所需满足的抗震性能要求就越高,从而导致其层间位移角限值也会相应增大。

五、框架结构层间位移角限值的应用框架结构层间位移角限值是评估建筑结构抗震性能的重要指标之一。

在实际工程中,设计人员需要根据具体的工程条件和要求,合理确定框架结构层间位移角限值,并据此设计和选取合适的结构材料、尺寸和构件连接方式等。

六、总结框架结构层间位移角限值是建筑结构设计中一个重要的参数,它可以反映出建筑结构在地震或风荷载作用下的变形性能。

钢框架结构层间位移角限值1. 什么是层间位移角?说到钢框架结构,首先得聊聊层间位移角。

这玩意儿可不是随便说说的,它是指建筑物在地震或者强风等外力作用下,各层之间的相对位移角度。

听起来是不是有点晦涩?别担心,咱们慢慢来,绝对让你听得明白!可以想象一下,咱们的钢框架就像是一位优雅的舞者,在风的伴奏下摇曳生姿。

但是,这舞蹈可得有个度,要不然可就“扭伤”了!1.1 层间位移角的意义层间位移角的重要性可不小。

它直接关系到建筑的安全性和舒适性。

如果角度太大,建筑物就可能像是踩了香蕉皮,随时都有可能摔个大跟头。

为啥这么说呢?因为过大的位移角会导致结构损伤,甚至在地震时,某些层的楼板会发生开裂或失效,简直是“欲哭无泪”。

因此,在设计时,咱们得把这个角度控制在合理的范围内,让建筑物稳稳当当地屹立不倒。

1.2 如何计算层间位移角那么,如何计算这个层间位移角呢?其实并不复杂。

你可以把它想象成一场数学游戏,主要靠公式来解决。

简单来说,就是利用建筑的高度和层间位移的比值来算出角度。

说白了,就是看各层之间的“走位”是否得体。

哎,这就好比你在跳舞时,要是你和搭档的步伐不一致,那可真是“百密一疏”,乱了阵脚,怎么都不好看。

记住了,这可不是随便玩玩的,得认真对待哦!2. 钢框架结构的优点说到钢框架,很多人会想:“这玩意儿有什么好?”其实,钢框架结构的优点多得很,绝对是现代建筑的明星之一。

2.1 轻巧与强度并存首先,它轻巧又强度高。

钢材的强度可是杠杠的,能够承受相当大的荷载。

这就好比一个看似瘦弱的小姑娘,实际上力气大得惊人,能够把重物轻松举起。

而且,钢框架的自重小,这样在地震或强风中,就不会像个“沙塔”一样,摇摇欲坠。

2.2 施工速度快其次,施工速度也是个亮点。

钢框架的构件都是预制好的,现场拼装就行,快得像火箭升空。

这对赶工期的建筑商来说,简直就是“如鱼得水”。

想象一下,施工队伍忙得热火朝天,几天工夫,一个高楼大厦就拔地而起,真是让人眼前一亮!3. 层间位移角的限值当然,光有优点还不够,咱们得谈谈层间位移角的限值。

超限报告中的几点问题04——层间位移角超限关于结构层间位移角限值的问题,颇受争议。

前段时间,吴伟河在iStructure图文并茂地讲述了“层间位移角超限怎么办?”这个问题,个人认为,讲得非常好。

在阅读过程中,笔者自己曾经陆陆续续读过的相关资料,也一并在脑海中浮现。

索性,把不同的观点都罗列出来,各种缘由,便一目了然。

1、《抗规》5.5.1条及条文说明“计算楼层内最大的弹性层间位移时,除以弯曲变形为主的高层建筑外,可不扣除结构整体弯曲变形”;“计算时,一般不扣除由于结构重力P-△效应所产生的水平相对位移,高度超过150m或H/B>6的高层建筑,可以扣除结构整体弯曲所产生的楼层水平绝对位移值,因为以弯曲变形为主的高层建筑结构,这部分位移在计算的层间位移中占有相当的比例,加以扣除比较合理。

如未扣除,位移角限值可有所放宽。

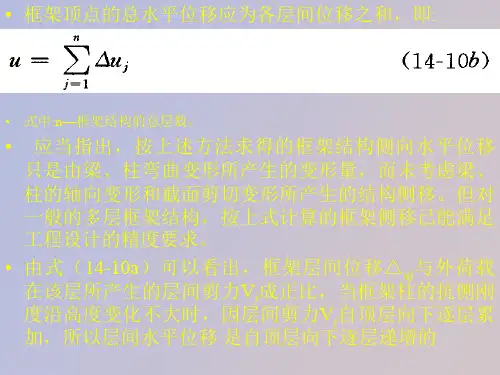

”2、魏链总相关文献《论高层建筑结构层间位移角限值的控制》“在高层建筑中,发生最大层间位移的楼层一般位于结构的中部、偏上或偏下,恰恰那里的竖向构件两端转角较大,造成无论是柱或剪力墙,它们的非受力层间位移均很大,而受力层间位移则很小,因此用总的层间位移作为控制高层建筑竖向杆件的受力层间位移的措施是值得商榷的,那种认为层间位移角最大的楼层是受力最危险的楼层,在概念上是不正确的。

”框剪结构层间位移角曲线与受力层间位移角曲线框筒结构层间位移角曲线与受力层间位移角曲线“结构竖向杆件,无论是柱或剪力墙,其受力层间位移往往都是底部最大,沿高往上变化总体趋势是在减小,因此控制结构的受力层间位移应着眼于控制结构的底部而不是结构的中上部。

”魏总对不同结构类型受力层间位移角限值的建议如下。

《地王大厦结构设计若干问题》“在地王大厦结构设计中,日本新日铁公司开始也是以层位移差计算结果作为层间位移,结果在第57层出现层间位移角达1/274的情况,远超我国规范的规定。

”“地王大厦横风在风荷载作用下,第57层的层位移角虽达到1/274,但是,筒体剪力墙的受力层间位移角只有1/28195,原因是层底转角引起了层顶很大的刚体位移,由此可以肯定剪力墙不但承载力足够,而且一定不会出现受力裂缝。

关于少墙框架结构设计探讨随着我国建筑业发展,很多建筑已跨出了传统的框架、框剪、剪力墙等结构形式,其中就有少墙框架的结构体系,但是目前规范中并未对少墙框架做出具体设计要求,导致结构设计及施工图审查中无据可依,各种观点因人而异,本文将对各种观点进行比较探讨。

1.在钢筋混凝土结构中,大体有以下三种情况需要设置少量钢筋混凝土墙:1.在多遇地震下,当纯框架结构的弹性层间位移角θ不能满足规范θ≤1/550的要求时,需布置少量混凝土墙以满足位移角限值。

2.当纯框架结构能满足位移角限值要求,为适当减小结构在多遇地震下侧向变形而设置少量混凝土墙。

3.在防震缝两侧设置防撞墙的钢筋混凝土框架结构。

二、规范中的规定:1、《抗规》6.1.3条“设置少量抗震墙的框架结构,在规定水平力作用下,底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架的抗震等级应按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可与其框架的抗震等级相同”,本条条文中“在框架结构中设置少量抗震墙,往往是为了增大框架结构的刚度、满足层间位移角限值的要求,仍然属于框架结构范畴,但层间位移角限值需按底层框架部分承担倾覆力矩的大小,在框架结构和框架-抗震墙结构两者的层间位移角限值之间偏于安全内插”。

2、《抗规》6.2.13条“设置少量抗震墙的框架结构,其框架部分的地震剪力值,宜采用框架结构模型和框架-剪力墙结构模型二者计算结果的较大值”。

3、《甘肃省抗震设计规程》6.2.3条,“少墙框架结构中剪力墙的数量宜按层间位移角限值以及考虑扭转影响时满足位移比、扭平周期比等限值要求进行控制,多遇地震作用下其抗震变形验算的弹性层间位移角限值,可按底层框架部分承担的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值参照表6.2.3内插取值”。

少墙框架结构计算原则:应按纯框架和框架剪力墙两种结构,考虑多遇地震和罕遇地震作用(罕遇地震作用下少墙退出工作),按最不利情况控制该结构的层间位移角和承载能力。

浅谈框架结构层间位移角的控制层间位移角是在混凝土框架设计中的一项重要验算指标,本文通过一工程实例,介绍在结构设计过程中,当计算层间位移角超过规范限值的处理办法。

通过试算比对,找出了最优调整办法。

标签:框架结构层间位移角刚度分配一概述在《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010条款5.5.1中规定,对于钢筋混凝土框架结构在进行多遇地震作用下的抗震变形验算时,其楼层内的最大层间位移角应小于1/550。

此条款是根据各国规范规定、震害经验和实验研究结果及工程实例分析,采用层间位移角作为衡量结构变形能力是否满足建筑功能要求。

层间位移角是框架结构设计中需重点注意的一个验算指标,其反应了结构布置在刚度方面是否合理。

当层间位移角不满足规范要求时,应分析各方向层间位移角数值,反推各方向的刚度情况,然后再有针对性的进行调整。

二实际工程案例此案例为某电厂中余热锅炉给水泵房,抗震设防烈度为7度(0.15g),设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,特征周期为0.60s,结构抗震等级为三级;五十年一遇基本风压为0.5kN/m2,基本雪压为0.42kN/m2,地面粗糙度为B类。

采用钢筋混凝土框架结构形式的单层工业厂房。

其平面布置见图1。

图1 结构平面布置图因工艺需要,该单层框架层高为7.5m。

基础形式为柱下独立基础,因地质条件限制,基础埋深较深,基础顶标高为-1.700m。

在PKPM建模计算中,该单层框架柱高达9.2m。

首先按常规方式建立模型如图2所示,经计算,在多遇地震下,框架的层间位移角横向为1/504、纵向为1/421,均超过规范限值。

表明两个方向的刚度均不足。

采用增大柱截面同时调整横纵梁的方式增加结构整体刚度,经试算知,当柱截面为600x800时方能满足规范对层间位移角的要求。

且结构纵向刚度相对横向刚度偏弱。

此时梁柱截面均较大,总工程量偏大。

图2PKPM模型图图图3加层间梁PKPM模型图改变思路,针对结构纵向偏弱刚度的问题,在离柱底5m处设置层间梁。

少量剪力墙的框架结构设计要点摘要:本文以一配置了少量剪力墙的框架结构项目为例,从计算模拟分析以及结构措施处理等方面讨论配置少量剪力墙的框架结构其应用情景以及设计要点,以供类似工程参考。

关键词:框架结构、乙类建筑、少量剪力墙、设计要点。

一、项目描述本项目位于深圳市,为九年一贯制学校,项目包含综合楼、中学部教学楼、小学部教学楼、体育场、网球场、教师宿舍楼等建筑物。

本文以其中一栋教学楼为例,就配置少量剪力墙的框架结构进行设计讨论,就相关设计要点进行阐述。

二、设计要点:项目位于广东省深圳市,抗震设防烈度为七度,学校建筑为乙类建筑,教学楼部分无地下室,主要基础型式为桩基础;本文重点其中小学宿舍楼为4层,建筑高度为15米,为回字型中空平面,多为单跨体系。

1、结构体系的选取:根据楼栋高度以及建筑平面布置,考虑设计为钢筋混凝土框架结构型式,在适当不影响建筑使用功能的位置,布置部分剪力墙,在结构布置时尽量将这部分剪力墙分布在结构端部,以能较好地增加结构抗震性能。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》[1]GB 50223-2008中第6.0.8条规定:“教育建筑中,幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,其抗震设防类别应不低于重点设防类。

”所以本项目的中、小学教学楼属于乙类建筑;《建筑抗震设计规范》[2]GB 50011-2010中第6.6.6条规定:“甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。

”通过以上两条相关规范的规定可知,本项目的中、小学教学楼不应采取单跨框架结构。

受限于建筑方案,教学楼为单跨结构,楼层数为四层,根据建筑布局,选取框架结构;但考虑规范相关规定,增加少量剪力墙,使之形成少量剪力墙的框架结构。

小学教学楼结构平面图计算分析采取工程设计常用软件PKPM以及YJK进行对比,通过软件计算分析结果,具体情况如下:第一阶段:当结构处于风荷载以及多遇地震作用下,此阶段主体结构基本处于弹性阶段,剪力墙数量虽较少,但由于剪力墙本身侧向刚度比框架的刚度大很多,在此阶段时框架同剪力墙基本处于协同工作状态,所以可将配置少量剪力墙的框架结构看作同一般的框架-剪力墙结构,按框架-剪力墙结构体系进行分析计算,各项指标及相关要求同框架-剪力墙结构的规定。

层间位移角限值

层间位移角限值,是指建筑结构中多层楼层之间允许的最大位移

角度。

建筑结构在受到风、地震等外力作用时,会发生位移,而层间

位移角限值就是为了保证建筑结构在位移时不发生倒塌或超过安全极

限而设立的。

层间位移角指的是两个相邻层之间的转动角度,也就是两层之间

的变形程度。

没有标准化的层间位移角限值,因为不同的建筑结构和

地理环境下,其安全要求也不尽相同,而且还要考虑到不同地震等级、不同风压等级所能产生的影响。

但是,通常来说,层间位移角限值应

该控制在0.002rad到0.005rad以内,这样可以在短时间内保持建筑

结构的稳定,不至于出现结构破坏或变形过大的情况。

层间位移角限值通常由设计师按照建筑结构的总体设计和安全要

求进行计算和确定。

在建造过程中,施工各方也需要保证材料、建筑

工艺以及施工质量满足设计要求,避免因为施工质量不过关或者使用

不合格材料,导致建筑结构变形超过设计限值而引发安全事故。

在日常维护和管理中,建筑物的使用寿命会随着时间的推移而不

断减少,层间位移角限值也会发生变化。

因此,建筑物的维保和检测

也需要不断进行,及时发现和解决存在的问题,并根据实际情况调整

层间位移角限值,以保证建筑物的安全性。

总之,层间位移角限值对于建筑结构的安全性至关重要,建筑设

计人员、施工方和使用者们都需要高度重视,才能够保证建筑结构的

稳定和安全。

框架结构层间位移角限值概述在工程设计和施工过程中,框架结构是一种常见且重要的建筑结构形式。

框架结构的稳定性和安全性是设计师和施工方需要关注的关键问题之一。

框架结构的层间位移角是一个重要的参数,它描述了结构的变形情况,对于保证结构的稳定性至关重要。

本文将就框架结构层间位移角限值进行详细探讨。

什么是框架结构层间位移角框架结构层间位移角指的是相邻两层之间的水平位移与垂直距离的比值,常用符号表示为θ。

它是一个描述结构内部位移情况的参数,可以用来评估结构的稳定性和整体的变形情况。

框架结构层间位移角限值的意义框架结构层间位移角限值是根据结构设计和工程实践经验得出的,具有重要的实际意义和安全保障作用。

合理的层间位移角限值可以在设计阶段帮助工程师评估结构的变形情况,指导施工过程中的控制和监测,确保结构的稳定和安全。

国家标准和规范在中国,框架结构层间位移角的限值一般由国家标准和规范来规定。

例如《建筑结构设计规范》(GB 50010-2010)中对于框架结构层间位移角的限值进行了详细的规定。

根据该规范的要求,不同结构类型和用途的建筑,其层间位移角限值是有差异的。

不同结构类型的层间位移角限值根据《建筑结构设计规范》的规定,框架结构层间位移角限值与结构类型密切相关。

以下是常见的几种结构类型的层间位移角限值的规定:钢结构框架1.高层钢结构住宅:层间位移角限值为1/400;2.高层钢结构办公楼:层间位移角限值为1/350;3.钢框架厂房等非住宅建筑:层间位移角限值为1/300。

混凝土框架1.高层混凝土结构住宅:层间位移角限值为1/500;2.高层混凝土结构办公楼:层间位移角限值为1/400;3.混凝土框架厂房等非住宅建筑:层间位移角限值为1/350。

钢混凝土框架1.高层钢混凝土结构住宅:层间位移角限值为1/600;2.高层钢混凝土结构办公楼:层间位移角限值为1/500;3.钢混凝土框架厂房等非住宅建筑:层间位移角限值为1/400。

提高框架结构抗扭刚度的有效方法摘要:文章通过工程实例,对提高多层框架结构抗扭刚度的几种方法进行比较分析,得出加山墙柱是提高多层框架结构抗扭刚度的比较有效方法。

关键词:框架结构;抗震设计;抗扭刚度建筑抗震设计规范(GB50011-2010)规定:在计算不规则结构的水平地震作用时应考虑水平地震作用下的扭转效应;楼层最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍时定义结构为扭转不规则;且不规则结构楼层最大弹性水平位移(或层间位移)不宜大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.5倍。

但为满足建筑外观多样化和功能现代化的要求,结构平面往往满足不了均匀、规则、对称的要求,而存在较大的偏心。

结构平面质量中心与刚度中心的不重合(即存在偏心),将导致水平地震作用下结构的扭转振动,即为扭转不规则结构,对结构抗震不利。

因此在对此类结构进行抗震设计计算时,会出现即使将结构抗侧刚度增到较大,结构层间位移角(〈1/550),但结构抗扭不满足规范要求——结构楼层最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.5倍。

此时若继续增大梁、柱截面虽能满足规范要求,但不经济。

因此设计此类结构时不但要合理的布置结构平面满足水平地震作用下抗侧力,还应在满足建筑要求的情况下提高结构的抗扭刚度,使结构满足水平地震作用下扭转效应。

此类结构提高抗扭刚度的有效方法目前大多按以下三种:(1)加少量抗震墙;(2)加斜撑;(3)增大山墙边梁截面高度。

作者根据实际工程经验总结出第四种方法:加山墙柱。

以下通过对兰州交通大学实验中心三的结构设计计算来对比这四种方法的有效性。

一、工程实例工程概况:兰州交通大学实验中心三为地上六层(局部七层)全现浇框架结构,楼、屋面为钢筋混凝土现浇板。

主体高度22.65(局部26.25)米,建筑结构抗震设防烈度八度,第二组(0.2g),场地土类别为Ⅱ类,框架抗震等级为二级,丙类建筑,建筑结构安全等级为二级。

剪力墙布置规则和层间位移限值剪力墙的位置:1)遵循均匀、分散、对称和周边的原则。

2)剪力墙应沿房屋纵横两个方向布置。

3)剪力墙宜布置在房屋的端部附近、平面形状变化处、恒荷载较大处以及楼(电)梯处。

4)在平面布置上尽可能均匀、对称,以减小结构扭转。

不能对称时,应使结构的刚度中心和质量中心接近。

5)在竖向布置上应贯通房屋全高,使结构上下刚度连续、均匀。

6)可布置成单片形(不少于三道,长度不超过8m)、L形、槽形、工字形、十字形或筒形最佳,H/L≥2。

7)洞口布置在截面中部,避免布置在剪力墙端部或柱边。

(2)剪力墙的间距:为了保证楼(屋)盖的侧向刚度,避免水平荷载作用下楼盖平面内弯曲变形应控制剪力墙的最大间距。

(3)剪力墙的数量:与结构体型、高度等有关。

从抗震性考虑,在一定范围内数量越多越好;从经济性考虑,数量太多会使结构刚度和自重很大,地震力和材料用量增大,造价提高,基础设计困难。

因此,剪力墙的数量应适宜,只需满足侧向变形的限值即可。

(剪力墙的数量:规范要求剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力距不宜小于结构总底部地震倾覆力距的50%)成片的剪力墙最好对称布置,必须遵循“均匀、对称、周边、分散”的原则。

因为在地震时全靠它抵抗地震剪力。

高层建筑的层间位移限值层间位移限值是钢筋混凝土高层结构设计中的一个重要参数,《高层建筑混凝土结构技术规程》在规定结构的弹性层间位移限值时划分了各种不同的结构形式,高度不大于150米的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比框架结构为1/550,框架-剪力墙、框架-核心筒、板柱剪力墙结构体系为1/800,筒中筒、剪力墙结构体系为1/1000,框支层为1/1000。

层间位移限值是保证结构具有必要的刚度,避免过大的位移而影响结构的承载力、稳定性和舒适度,高层建筑在风载作用下将产生振动,过大的振动加速度将导致建筑物的摇摆,使在建筑内居住和工作的人产生不舒适和恐慌。

国外高层建筑多采用钢结构,一般对层间位移角(剪切变形角)加以限制,主要是考虑非结构构件的损坏,它不包括建筑物整体弯曲产生的水平位移,数值较宽松。

关于框架结构加少量剪力墙结构层间位移角的取值

对于框架加少量剪力墙的结构,《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)没有明确提出要求,只是在6.1.3条提出了框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第8 .1 .3条提出了抗震设计的框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,轴压比限值宜按框架结构的规定采用;其最大使用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加。

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第 6 .1 .7条提出了抗震设计的框架结构中,当仅布置少量钢筋混凝土剪力墙时,在结构分析计算时应考虑剪力墙与框架的协同工作。

如楼、电梯间位置较偏而产生较大的刚度偏心时,宜采取将此剪力墙减薄、开竖缝、开结构洞等措施以减小剪力墙的作用,并宜增加与剪力墙相连之柱子的配筋。

但是,对于这种结构的层间位移角如何控制?是按纯框架结构的

1/550控制?还是按框架—剪力墙结构的1/800控制?规程JGJ 3—2002没有明确规定,抗震规范GB 50011—2001也没有具体规定,设计中如何控制是个亟待解决的问题。

小伙伴们,想更快地掌握天正CAD的入门技巧吗?并迅速的运用在工作中欢迎各有朋友加入CAD交流群230086281

如有对绿色建筑有兴趣的盆友可以加群:383831540 我们是一群学习和研究绿色建筑的好青年。