当年对路翎的批评及路翎的反批评

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:5

浅析路翎笔下的“精神奴役创伤”作者:郭德亮来源:《文艺生活·文艺理论》2011年第01期摘要:四十年代的路翎在批判国民性方面继承了鲁迅的传统,对国民性进行了更加深入的探索,发掘人民身上的原始生命强力,以期人民能够觉醒并为幸福而抗争。

本文将以文本细读的方式,从奴性、看客心理和强大忍耐力三个方面来分析四十年代国民的精神奴役创伤,揭示国民启蒙的必要性。

关键词:路翎;精神奴役创伤;奴性;看客;忍耐中图分类号:I06 文献标识码:A文章编号:1005-5312(2011)02-0008-02路翎是四十年代七月派小说的代表人物,他以批判的眼光审视国民性,接过鲁迅手中的笔,以一个知识分子应有的良知和责任,继续书写国民劣根性对人民的精神奴役和创伤,描写人民生存状态的艰难,希望以手中的笔警醒沉睡的国民,使其早日摆脱愚昧,路翎曾在《燃烧的荒地·新版自序》中说道:“希望记录下这一些时代的黑暗和人民的苦难,和社会的正与反的各类风气,引起人们的注意和使将来的人们对这些时代具体的理解。

”路翎笔下各类形形色色的人物,俨然是阿Q的子孙,或欺软怕硬、或精神胜利、或爱看热闹成为麻木无聊的看客……每个人以不同方式承受痛苦,令人既哀其不幸,又怒其不争,反抗精神奴役的道路依然漫长。

一、奴性的深重精神奴役的主要原因是人们本身的奴性,奴性是长期受压迫、受奴役的民族劣根性的基本成分,是改造国民灵魂的根本任务,奴役愈深,其国民性改造愈难,本节将通过对小说《罗大斗的一生》的解读来探索路翎对奴性的揭露与批判。

路翎在中篇小说《罗大斗的一生》中,成功刻画了一个奴性十足的破落户子弟罗大斗,作者开篇引用拜伦的诗“他是一个卑劣的奴才,鞭挞他呀!请你鞭挞他!”作为题记,主题再明显不过,路翎在罗大斗身上展示种种卑劣的缺陷,以获得人性批判的深度。

罗大斗是黄鱼场的一个破落户子弟,“是在父亲的娇纵和母亲的恶毒的鞭笞、咒骂下面长大的”,承受着母亲的咒骂、毒打和周围邻居的侮辱欺凌,由于对母亲的仇恨,“他走进了黄鱼场的光棍们的圈子,开始了他的狂热的、追求荣誉的生涯”。

路翎四十年代小说中奴役与反抗下的生存意蕴发布时间:2021-04-08T12:06:16.947Z 来源:《教育学文摘》2021年第2期作者:朴璐[导读] 纵观路翎四十年代小说,奴役与反抗的主题几乎是贯穿其中。

朴璐延边大学吉林省延吉市 133002摘要:纵观路翎四十年代小说,奴役与反抗的主题几乎是贯穿其中。

在他的作品中,能感受到的是作者想要表达在人物刻画背后的反抗之后的生存意蕴。

关键词:奴役反抗生存路翎是年代文坛上有影响力的青年作家之一。

路翎四十年代小说创作中的奴役和反抗可以说是路翎小说创作的核心和主题。

作者在作品中想要表达出来的反抗精神也同样成为路翎小说揭露人民奴性的一剂良药,在反抗背后是带给人们深刻的生存意蕴。

一.奴役与反抗的文本呈现(一)人物塑造1.开始觉醒,敢于抗争的农民形象路翎的小说中,启蒙思想一直是他创作的中心,他也是想通过作品中产生对人们的启蒙作用。

然而要对人民进行启蒙,首先要深入到他们的精神层面,即要表现他们身上的“精神奴役的创伤”,发掘人民身上所具有的“原始强力”。

而这种力量,在农民身上表现的最为突出。

《饥饿的郭素娥》和《燃烧的荒地》可以说是最具代表性的以农民为主角的作品。

路翎在作品中深入到他们的精神层面,即要表现他们身上的“精神奴役的创伤”,发掘人民身上所具有的“原始强力”,进而开始反抗种种不公平的待遇。

路翎对于原始强力有着自己的见解:“人民的原始的强力是什么?它就是,反抗封建束缚的那种朴素的、自然的、也就常常是冲动性的强烈要求,这种自发性是历史要求下的原始的、自然的产儿,是个性解放的即阶级觉醒的初生的带血的形态,它是革命斗争和革命领导的基础”。

郭素娥是一个有着自身想法,个性独立的,敢于反抗的农民形象。

被父亲抛弃的郭素娥,选择流浪,但之后被烟鬼刘寿春收留之后,不仅仅在生活物质上没有领郭素娥吃过一顿饱饭,在精神上她也饱受饥饿着,张振山给予了她物质上的保障,他想要和她远走高飞,她相信他能带给她更好的生活,然而张振山并不是那样的可靠,他对于郭素娥仅仅是身体上的欲望罢了。

近现当代文论一近代文论1 近代诗坛明确提出“诗界革命”口号是(黄遵宪)、(梁启超)。

2 为使文学成为变法维新启迪民智的工具,梁启超提倡“诗界革命”、“文界革命”和(“小说界革命”)3 主张诗歌要“吾手写吾口”的是(黄遵宪)。

诗界革命”是梁启超于1899年12月在《清议报》发表《夏威夷游记》(旧题《汗漫录》)提出的,成就最大的是黄遵宪4 清末陈衍认为古代诗歌“莫盛于三元”,所谓“三元”指的是开元和(元和)、(元祐)。

5 写出作者:《饮水室诗话》(梁启超),《白雨斋词话》(陈廷焯),《四溟诗活》(谢榛)。

6 王国维(《宋元戏曲史》)和梁启超(《论小说和群治之关系》)分别对戏曲、小说的发展作了论述7 王国维(《〈红楼梦〉评论》)和(《宋元戏曲史》),分别对小说和戏曲加以论述。

8 (王国维)在(《人间词话》)中首标境界说:词以境界为最上。

有境界则有自成高格,自有名句。

9 (周邦彦)的创作曾被王国维称为“创调之才多,创意之才少”:二现代文论1 胡适在(《建设的文学革命论》)中提出“国语的文学”和“文学的国语”。

2 新文学运动的重要文献《人的文学》的作者是(周作人)。

3 “五·四”文学革命中,曾对(“学衡派”)和(“甲寅派”)两大复古派进行了斗争。

4 “新红学”的代表著作是胡适的(《〈红楼梦〉考证》)和俞平伯的(《〈红楼梦〉辨》)。

5 《新青年》创刊于(1915)年,1917年发表胡适的(《文学改良刍议》)和陈独秀的(《文学革命论》)倡导文学革命运动。

6 1919年7月胡适在《每周评论》上发表(《多研究些问题,少谈些主义》)挑起“问题与主义”之争。

7 1928年创造社、太阳社的(李初梨、冯乃超、蒋光慈)等人对(鲁迅)等发动的批判是新文学阵营左派间的一场误会。

8 林纾曾写过文言小说(《荆生》)和(《妖梦》)攻击文学革命运动。

9 鲁迅称赞《史记》史学价值和文学价值的两句话是(“史家之绝唱”),(“无韵之离骚”)。

2011年12月刊6《战争,为了和平》原名《朝鲜的战争与和平》,是路翎在五十年代创作的一部反映抗美援朝题材的长篇小说,这部小说对于路翎的创作所具有的重要意义往往被史论家和批评家所忽略,人们在论述路翎五十年代的创作时往往只提及《初雪》、《洼地上的“战役”》、《战士的心》、《你的永远忠实的朋友》等几篇,似乎是,路翎在创作完这些短篇小说之后,就因胡风集团的问题而失去创作机会,直到八十年代初开始晚年创作。

人们愿意把《洼地上的“战役”》作为路翎五十年代,甚至是一生中“天鹅的绝唱”,其实在被捕前,路翎的长篇小说《战争,为了和平》已基本写成。

胡风在《胡风三十万言书》中说:“初稿已经写完;正在写第二遍,四十多万字” [1];又据《江南》1981年第2期《群峰顶端的雕像——<战争,为了和平>[第一部]》编者按:“本刊连载的这部小说是路翎同志1954年8月写成的,全文50万字…..遗憾的是失散了第一章和第二章;更为遗憾的是作者目前尚无可能对此作任何程度的弥补。

”[2]而另一知情者冀汸回忆:“那时我担任了《江南》文学季刊编辑,知道你在灾祸降临前夕完成了你的第三部长篇小说《战争,为了和平》,并听说稿子在安娥同志手中,但她已屈死于‘文革’期间。

稿子便下落不明了。

我试着给绿原挂了一个长途电话,询问稿子的着落。

欣喜的是,稿子找回来了,却又令人遗憾地缺少了第一二两章……我选了几章,把题目改为《群峰顶端的雕像》,从《江南》1981年第2期起连载。

”[3]从这几则信息中,我们至少可以推断出:第一,《战争,为了和平》在路翎被捕前已基本创作完成,它应该纳入路翎五十年代抗美援朝文学的写作范围:第二,由于手稿在路翎被捕时即被收缴,且“文革”后索回时路翎已无法进行补写,这就是说明了该稿保存的是原貌,不是“地下写作”或“潜在写作”,也不是路翎在新时期的“重写”,它应该属于“十七年”文学创作之列,但考虑到它没有及时出版,没有在“十七年”文学中产生影响这一事实,怎样对其给予时间分期,还存在着一些问题。

收稿日期:2007-06-20作者简介:商金林(1949— ),男,江苏靖江人,北京大学中文系教授、博士生导师,主要研究方向为中国现当代文学。

2008年第1期总第37期江苏行政学院学报Journal of J iangsu Ad m inistrati on I nstitute No .1,2008General No .37・文学研究・“因忠实和勇敢而致悲惨”———评路翎的“志愿军题材”小说商金林(北京大学中文系,北京 100871)摘要:路翎创作的以《初雪》、《洼地上的“战役”》为代表的“志愿军题材”小说,作为一种艺术化的历史,对于我们解读那一场战争,认识1950年代的中国有启示意义。

路翎的遭遇也告诉我们,新中国成立后,在新文艺“规范化”的过程中我们的作家和人民付出了多么惨痛的代价。

关键词:路翎;志愿军题材小说;胡风集团中图分类号:I 207 文献标识码:A 文章编号:1009-8860(2008)01-0118-06一在中国现当代文学史上,路翎(1923一1994)被誉为“天才”作家。

1937年,还是初中二年级年仅15岁的路翎就开始向报刊投稿(《一片血痕与旧迹》);1940年,年仅18岁的路翎开始写长篇代表作《财主底儿子们》(1944年4月写完);1942年,年仅20岁的路翎发表著名中篇小说《饥饿的郭素娥》和《蜗牛在荆棘上》,写流浪者和知识者,张扬他们“原始的强力”,构成了路翎小说的一大特色。

路翎才华纵横,可在中国现当代作家中他的命运也最坎坷。

他受胡风文艺思想的影响很深,推崇“主观精神”,追求所谓的“生命力的扩张”,“在基本路线上是和党所领导的无产阶级的文艺路线毛泽东文艺方向背道而驰的”[1],因而受尽了折磨。

1955年6月19日,年仅33岁的路翎作为“胡风反革命集团骨干分子”被逮捕,直到1980年11月才平反。

而这一年路翎已经58岁,多年的牢狱生涯使他的精神早已崩溃,付出了灭绝灵性的惨重代价。

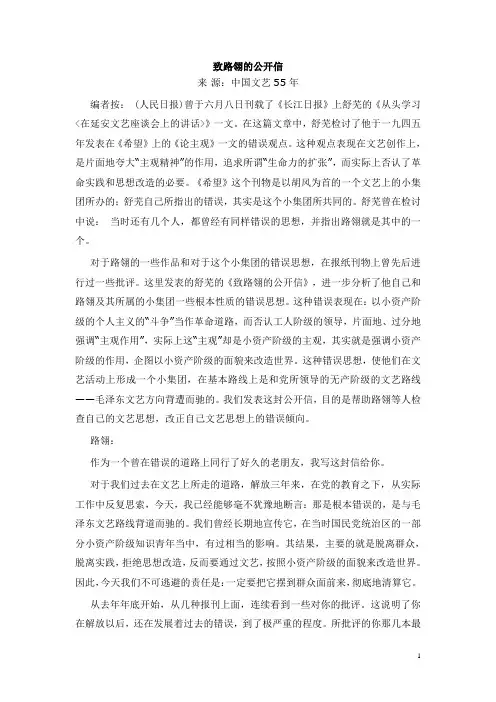

致路翎的公开信来源:中国文艺55年编者按: (人民日报)曾于六月八日刊载了《长江日报》上舒芜的《从头学习<在延安文艺座谈会上的讲话>》一文。

在这篇文章中,舒芜检讨了他于一九四五年发表在《希望》上的《论主观》一文的错误观点。

这种观点表现在文艺创作上,是片面地夸大“主观精神”的作用,追求所谓“生命力的扩张”,而实际上否认了革命实践和思想改造的必要。

《希望》这个刊物是以胡风为首的一个文艺上的小集团所办的;舒芜自己所指出的错误,其实是这个小集团所共同的。

舒芜曾在检讨中说:当时还有几个人,都曾经有同样错误的思想,并指出路翎就是其中的一个。

对于路翎的一些作品和对于这个小集团的错误思想,在报纸刊物上曾先后进行过一些批评。

这里发表的舒芜的《致路翎的公开信》,进一步分析了他自己和路翎及其所属的小集团一些根本性质的错误思想。

这种错误表现在:以小资产阶级的个人主义的“斗争”当作革命道路,而否认工人阶级的领导,片面地、过分地强调“主观作用”,实际上这“主观”却是小资产阶级的主观,其实就是强调小资产阶级的作用,企图以小资产阶级的面貌来改造世界。

这种错误思想,使他们在文艺活动上形成一个小集团,在基本路线上是和党所领导的无产阶级的文艺路线——毛泽东文艺方向背遭而驰的。

我们发表这封公开信,目的是帮助路翎等人检查自己的文艺思想,改正自己文艺思想上的错误倾向。

路翎:作为一个曾在错误的道路上同行了好久的老朋友,我写这封信给你。

对于我们过去在文艺上所走的道路,解放三年来,在党的教育之下,从实际工作中反复思索,今天,我已经能够毫不犹豫地断言:那是根本错误的,是与毛泽东文艺路线背道而驰的。

我们曾经长期地宣传它,在当时国民党统治区的一部分小资产阶级知识青年当中,有过相当的影响。

其结果,主要的就是脱离群众,脱离实践,拒绝思想改造,反而要通过文艺,按照小资产阶级的面貌来改造世界。

因此,今天我们不可逃避的责任是:一定要把它摆到群众面前来,彻底地清算它。

中国现代小说家新论第十讲路翎:一个疯狂的文学天才在二十世纪四十年代崛起的作家中,路翎是非常突出的一个。

批评家曾唐湜这样称赞路翎:“路翎无疑的是目前最有才能的,想象力最丰富而又全心充满着火焰似的热情的小说家之一。

虽然他的热情像是到处喷射着的,还不够凝练。

但也正因为有这一点生涩与未成熟,他的前途也就更不可限量。

”路翎(1923—1994),原籍苏州,出生在南京。

原名徐嗣兴,2岁时生父就病故了。

母亲带着两个孩子回到娘家,从舅姓。

路翎的外公家是苏州巨富,童年路翎经常在外公家生活。

耳闻目睹舅妗一辈争夺家产,为他日后创作著名长篇小说《财主底儿女们》留下了痛切的生活和情感的积累。

路翎曾向胡风倾诉:“在小学的时候,我就有绰号叫拖油瓶,我底童年是在压抑、神经质、对世界的不可解的爱和憎恨里度过的,匆匆度过的。

”1路翎小时候就在作文上表现出了天赋。

“7岁时,老师几次赞美我的作文,还在课堂上亲自朗读我的作文,我便更爱好作文了,而且开始读许多的故事书和课外书,这更加培养了我对文学的爱好。

”路翎少年时代嗜读《三国演义》、《水浒传》、《西游记》和《封神演义》等古典小说,1935年入江苏省立江宁中学后,常读上海文学杂志和屠格涅夫的作品。

但是,路翎的求学道路并不平坦。

1937年冬天,路翎随家入川,就读于国立四川中学,但因思想左倾,在高中二年级时,被学校开除。

年仅十六岁的路翎就离开了学校。

路翎没有完成系统的学校教育,但是他读过的文学书籍却比大学中文系的学生多得多。

1938年,路翎写了一首长诗《妈妈的苦难》,向胡风主编的《七月》投稿,没有发表,但他得到了胡风的鼓励。

1939年,路翎的短篇小说《要塞退出之后》被胡风采用。

发表在1940年的《七月文丛》。

这时用“路翎”作笔名。

(他之所以用“路翎”做笔名,是为了纪念初恋对象李露玲。

)《要塞退出之后》写的是抗日战争的故事,江南前敌要塞在撤退中,军事长官张皇失措,溃不成阵。

年轻的沈三宝在战争初期也是非常怯懦,但在与敌人遭遇时反而激发了战斗的意志,两次打死日本骑兵,又枪杀了有汉奸嫌疑的金主任,但最后他却被本连执行军纪的人无罪诛杀。

论《洼地上的“战役”》中的集体主义与个人主义冲突[摘要]路翎50年代前期被批判的作品《洼地上的“战役”》中展现了集体主义与个人主义的冲突,文章将从当时严酷的社会批评、文本分析以及作者当时的写作倾向三个方面对此进行分析。

[关键字]集体主义、个人主义、历史批判、梦境、创作倾向路翎在1954年第3期《人民文学》发表了短篇小说《洼地上的“战役”》之后,遭遇了一场急风暴雨式的批评。

《洼地上的“战役”》以抗美援朝为背景,塑造了可爱的志愿军英雄王应洪的生动形象。

他被朝鲜姑娘金圣姬所深爱,被班长提醒警示后也不由产生了“惊慌的甜蜜的感情”。

因与战士的纪律身份有严重冲突,他陷入了深深的苦恼。

最后在洼地执行任务时为了掩护班长,王应洪选择了牺牲。

虽然路翎的写作意图和基本理念都是立足于当时毛泽东的“文艺为政治服务”的文艺思想,并追求了独特的艺术性。

但是《洼地上的“战役”》实际上还有王应洪、班长王顺和金圣姬作为个体人应有的情绪和追求,最突出的就是王应洪的爱情。

《洼地上的“战役”》实质上还在深层次上反映了集体主义与个人主义的冲突。

一.从历史的批评看在50年代初的文艺界,路翎不被接受,受到了十分残酷的打击。

中共主管文艺界的周扬作出了《我们必须战斗》的报告,号召文艺界对路翎的志愿军题材小说予以“严正”的批评。

大批判风起云涌,仅以1955年11月作家出版社出版的《胡风集团反革命“作品”批判》中批判《洼地上的“战役”》的文章就有:康濯《路翎的反革命的小说创作》、巴金《谈〈洼地上的“战役”〉的反动性》、陈涌《认清<洼地上的“战役”〉的反革命实质》、张文浙《<洼地上的“战役”〉的反革命实质》等文章,指出是路翎以《洼地上的“战役”》为代表的志愿军题材小说内容是“反动的”、“反革命的”;形象是“伪造的”、“歪曲的”;是对人民军队的“诽谤”;是对志愿军军心的“瓦解”。

尤其是对于其中个人情感的流露和追求进行了大量抨击。

对于王应洪的情感,他们认为虽然王应洪最终服从了革命利益,但小说过多或不应该描写个人的幸福或痛苦的体验,王应洪始终是沉溺于个人感情中,似乎只有这种个人的内心体验才是推动人们前进的决定力量。

不幸的思想者舒芜并非怀有不可告人的卑劣动机--------------------------------------------------------------------------------舒芜:不幸的思想者本版于2009年12月16日发表了李洁非先生的《反复:舒芜的路》一文,引起了一定的反响。

舒芜先生的亲属对此表示有不同意见和看法,为本报专门撰写了本文。

特此发表,以飨读者。

回顾当年,所有检讨的人,和舒芜比,年龄有大有小;思想有深有浅;学问有高有低,他们的检讨都被视为真诚、天经地义;没有人指责他们功利、趋炎附势。

处于同样的时代大潮中,舒芜的检讨不过是全体检讨中的一份,唯独给他加上许多卑鄙的动机,于理不通。

经过两年多的现实工作,舒芜为党所信任,自己也珍视这种信任。

老干部天下为公的一言一行影响着他,使他不断抛弃旧我。

舒芜从信仰个人主义转变到信仰集体主义,有清晰的、出以公心的思想轨迹可查,而非怀有不可告人的卑劣动机。

1舒芜先生被历史牢记,若在三十年前,可能仅因为胡风一案。

三十年后,则不同了,他的著作一部一部地出,其思想的深度、广度、高度,堪称高峰。

例如,他的几十万字的《周作人的是非功过》,至今为学术界称颂;他的红楼《说梦录》,为无数普通读者喜爱;还有他的《舒芜文学评论选》、《为免有情》、《从秋水蒹葭到春蚕腊炬》、《我思谁在》;总之,他的八卷文集《舒芜集》留存世间,思想家,学者,应是舒芜在中国无论思想史还是文学史上当之无愧的定位。

对于这样一位几十年都在思索、探求,一生都在严肃认真生活的人,评判他的行为,理应先从思想入手,这才是科学的态度。

220世纪50年代,是一个错综复杂,古今中外、历朝历代很少可比性的年代。

它既单一,又有很强的隐蔽性,要讲清共和国历史上第一大冤案,非得先正视那个年代不可。

它是什么性质?可否如李洁非在《反复:舒芜的路》(见2009年12月16日《中华读书报》)中说所说,将当时定为“社会之恶”?就翻开最早讨伐舒芜的书,李辉的《胡风集团冤案始末》,看他如何描绘当年,长文短引,择其要点:p6“1949年7月2日,全国第一届文学艺术工作者代表大会开幕,与会的每一个人引吭高歌,他们唱着——…东方红,太阳升,中国出了个毛泽东,他为人民谋幸福,嗬儿嗨呦,他是人民的大救星……‟……他们无限敬佩,无限崇拜伟大的救星,——毛泽东。

当年对路翎的批评及路翎的反批评○刘卫东1949年4月南京解放后,路翎担任了南京军管会文艺处创作组的组长,1950年3月,由南京调到北京,在中国青年剧团从事剧本创作工作。

应该说,新政府对路翎还是比较重视的。

此时,路翎努力创作了大量作品,但是却遭到不同程度的批评。

这些批评并不能简单归为四十年代“七月”派与左翼批评家矛盾的延续,而是有着“新时期”批评界的独特内容。

路翎是一个有着很强创作个性的作家,也是在当时很少提出反批评的作家之一。

他在1949年前后的创作中,与理论界发生了哪些分歧,是本文试图讨论的问题。

一、对“工人阶级”题材作品的批评路翎在1949年1950年两年创作了一系列描写工人阶级的作品,包括《替我唱个歌》、《荣财婶的篮子》、《女工赵梅英》、《朱桂花的故事》、《“祖国”号列车》、《劳动模范朱学海》、《除地》、《林根生夫妇》、《英雄事业》等,编成一部集子《朱桂花的故事》(《十月文艺丛书》之一,天津知识出版社1951年版)。

如此集中描写自己不熟悉的工人阶级,对于路翎是首次,在题材方面显示了他在新的历史阶段“更新”自己的尝试。

正如他在1949年7月写的:“对于过去我无所留恋,我希望在这伟大的时代中,我能够更有力气追随着毛泽东的光辉的旗帜而前进。

”[1]但是,这部小说集遭到了批判。

路翎在同时期写的《人民万岁》、《英雄母亲》、《祖国在前进》等剧本也未能通过审查,不能上演。

《朱桂花的故事》在当时遭到了什么样的批评?陆希治的文章《歪曲现实的现实主义》[2]比较有代表性。

比较奇怪的是,该文将路翎的“态度”作为重点批评。

虽然开始承认,“作者在主观上是在企图探索工人工人阶级的思想感情,并通过生活把他们表现出来”。

但是,此文接着却拿路翎跟其他人比较:“他不像那些认真工作着的文艺工作者那样,即使他们的作品里也可能带有缺点甚至错误,但我们还是可以看出的他们的真正诚意的态度和辛勤劳动的痕迹,而路翎却轻率而又自命不凡地以他自己的灵魂取代了工人阶级的灵魂。

”批评路翎“轻率”和“自命不凡”,作者并没有什么根据。

从朋友的回忆录中,也可以了解到路翎有些“自尊高傲”[3],这或许就是“轻率”和“自命不凡”的由来吧。

路翎身上孤傲的气质和对工人居高临下的视角使他的小说独异于当时其他作品。

但是,“工人阶级”已经成为新政权法定的、不容展示缺点的领导阶级。

对于在新的阶段如何看待“人民”的问题,路翎虽然有所认识,但是长期以来形成的“审视”和“鞭挞”的立场并没有彻底改变。

胡风最早提出“精神奴役创伤说”[4],指出民众灵魂存在需要克服的缺点。

路翎的看法也是如此,他认为“政治斗争或实际斗争的胜利,并不能结束这个布满了几千年的精神奴役创伤的中国”,“我们底人民在主观情况(即旧习惯和旧意识地控制)上仍然是相当落后的”。

他批评“形式主义和机械主义观点的理论家,冷淡的虚伪的客观主义者”,认为“他们看不见具体的,就在他们身上、街上、贫民区里、工厂和农村里带着创伤而又向前奔突的活生生的人民”。

[5]显然,路翎对“人民”的看法与当时文艺界的主流观点是格格不入甚至背道而弛的。

批评者显然对路翎的工作不满意:“作者不但没有探索到工人阶级的灵魂深处,他连工人阶级的灵魂的门也没有摸到。

”路翎也试图写工人阶级的灵魂,但是,他还是没有改变已经形成的、“路翎式”分析人物的方法。

有论者曾指出路翎小说中的汹涌的“渴欲”:“这是一些被超常的欲望燃烧着、煎熬着的人们。

他们凶猛地挣扎,在每一瞬间都企图由一种生活方式、一种精神束缚中冲出去。

这种心理倾向、这种情欲,才构成路翎小说世界的最深刻的内在统一。

”[6]这一观察是准确的。

路翎笔下的人物不是按照既定的“工人阶级”理论而存在的。

对于如何描写人物的心理,路翎是有自己的见解的。

他说:“我的文学向往是描写出生活里的形形色色,也就是很多类别的人物以及他们,这些人物,这些形象的倾向;我的文学向往是描写出这时代的正面人物,连同着生长他们的土壤;连同着他们的土壤也描写出反面人物。

”[7]他也主张写正面人物,但主张写正面人物生活的土壤。

另外,他认为“要将人物突破一般性类型的模糊和社会各种碰触形成的假象描写出来,更深刻地反映社会”[8],也就是说,他主张写一些“不一般”的能够与其他“典型”不同的人物。

所以,路翎尽管也写了一些“工人阶级”中的“正面人物”,却屡屡发生偏差,不适合当时的要求。

可以说,路翎是较早关注工人阶级生存状况的现代作家之一,他在40年代早期的《卸煤台下》等小说中就写了许小东、孙其银等许多工人形象。

1949年后笔下的工人阶级,是他创作的自然延伸。

在《女工赵梅英》中,路翎写赵梅英为了向上爬和多拿钱,当了一阵生产积极分子,当发现爬上去也多拿不到钱时,就变成了一个光说怪话的落后分子。

最后,在党的感召下终于幡然悔过。

路翎曾谈到他写这篇小说的动机:“解放以后的《女工赵梅英》,描写了党的耐心等待和教育落后的政策,和错误的女工赵梅英的转变。

我和许多人一样,佩服这种政策,所以来描写它。

”[9]路翎希望写出新社会人的转变,但是这一点不能被主流批评界接受。

对比一下《王家斌》(柳青)等作品对社会主义“新人”的歌颂,就可以知道路翎的小说中的人物是多么不合时宜。

因此,批评者认为路翎写的不是工人阶级,而是一些“浓厚的个人主义和无政府主义思想”的“流氓和无赖”。

二、对“抗美援朝”题材作品的批评受到批评后的路翎也急于寻找机会证明自己。

正在这时,中国作家协会组织作家去朝鲜体验生活,他立刻报名到了朝鲜战场。

从1952年底到1953年7月,路翎一直在朝鲜战场访问、体验生活。

这个举动说明路翎还是想多改造自己的思想。

回国后,他在较短时间内发表了多篇反映朝鲜战争的作品,如《初雪》(1953)、《洼地上的“战役”》(1954)、《战士的心》(1953)、《你的永远忠实的同志》(1954)。

1954年,侯金镜在《文艺报》发表了《评路翎的三篇小说》[10],对路翎的作品集中进行了严厉批评。

侯金镜对路翎的批评是以细读的形式展开的,比较芜杂,但是就讨论的问题来讲,可以约略概括为如下两点。

1、过多地写到了个人情感,宣扬个人主义。

《洼地上的“战役”》写了志愿军战士与朝鲜姑娘的“爱情”。

小说中,爱情鼓舞着王应洪和王顺。

因此,候金镜批评说:“个人温情主义已经战胜了集体主义,和纪律相抵触的这种爱情已经冲破了纪律的约束,‘照亮了’他俩的心,并且帮助他俩生长了不可战胜的力量。

”对其他小说的批评,侯金镜坚持的是同一个标准:不能写战士的个人情感。

《战士的心》采取的是多棱镜似的结构,不是以一位主人公为主,而是挖掘了战场上多名战士的内心世界。

侯金镜批评说:“作者对人物的描写方法是:差不多每一个人物在完成一个艰巨的任务或是在紧张的情况下面,都做一次有关个人幸福和个人痛苦的回忆,然后这个回忆就产生了战斗的力量。

”《你的永远忠实的同志》写战士间的矛盾是如何解决的。

炮兵连的班长朱德福与战士张长仁产生了矛盾,在个别谈话和会议中都没有得到解决,可是在冲突吵嘴时两人都理解了对方,化解了矛盾。

毫无疑问,在当时,路翎观察战士们的角度是独特的。

有研究者后来认为:“这是当时已很罕见的探索情感、心理的丰富性的作品。

”[11]这正是让批评家感到不舒服的地方。

1949年后文艺界过分要求作品“载道”,而且是“集体主义”的道,忽视作家的情感和个性的流露,否则就是“个人主义”。

而“个人主义”即使在路翎看来,也是要不得的,他不认为自己是“个人主义”,这也是他不满批评家的指责的原因。

路翎在写人物时,从来不主张做静态的展示,而是一定要写人物灵魂的搏斗和变化。

他说:“我十分坚持心理描写,正是在重压下带着所谓‘歇斯底里’的痉挛、心脏抽搐的思想与精神的反抗、渴望未来的萌芽,是我寻求而且宝贵的;我不喜欢灰暗的外表事象的描写。

”[12]他创作观无疑受胡风影响。

胡风提出作家要有“主观战斗精神”,他认为“客观对象没有人底意识之前,是‘不受作家主观影响的客观存在’,但成了所谓‘创作对象’的时候,就一定要受‘作家主观影响的’,否则就不会有什么‘创作’”。

[13]路翎是将他与现实“搏斗”的痕迹呈现在小说的人物中的,这些人物心理活动的出发点与集体主义的要求有悖。

2、歪曲战士的心理。

批评家对路翎刻画的战士形象和战士心理活动非常不满。

关于路翎作品中的问题,侯金镜指出:路翎的作品“抽去了集体主义和阶级觉悟的巨大力量,而代以渺小的甚至庸俗的个人幸福的憧憬,并且把它当作人民军队战斗力的源泉。

”在批评者看来,这是一个涉及到战士战斗的动力的问题:“歪曲了士兵们的真实的精神和责任感”。

之所以会犯错误,侯金镜认为路翎主要是歪曲了战士的生活。

他说:“路翎的这几篇作品在主题思想上所以有严重的错误和缺点,最重要的原因,就是违反生活的真实,以自己的臆测来代替生活,以自己不健康的感情代替作品中人物的思想情绪的违反现实主义的倾向。

”按照侯金镜的观点,小说中应该展现克服个人主义的爱国主义。

他认为:“我们的爱国主义思想基础是在个人幸福与整体利益的一致上,而且是在不断克服个人意识的斗争中产生的,热爱一条小河、小河里的鱼、健壮的妻子,不一定就是爱国主义,只有把这一些和‘团体的利益’发生紧密的、不可分割的联系,它们才可以发出爱国主义的光辉,才能给人以勇敢战斗,自我牺牲的力量。

”对比一下同时期的关于朝鲜战争的作品,就可以发现其他作家自觉实践了这一理论。

朝鲜战争期间,出现了大量歌颂志愿军的作品,结集为《朝鲜通讯报告文学选》(3辑109篇作品)和《志愿军一日》(4编426篇作品)。

其中的代表作魏巍的《谁是最可爱的人》可以说完全体现了侯金镜的要求,这部作品说明了前线战士的无畏牺牲精神的思想来源于后方的人民。

丁玲在当时谈魏巍的创作时,高度评价:“今天我们文学的价值,是看它是否反映了在共产党领导下我们国家的时代面影。

是否完美地、出色地表现了我们国家中新生的人,最可爱的人为祖国所做的伟大事业。

”[14]而为一定政治目的写作,是路翎极为反对的。

他反对强加在艺术上的政治内容:“将政治目的直接地搬到作品里来,我们不能要,因为他毁灭了复杂的战斗热情,因此也就毁灭了我们底艺术方法里的战斗性。

”[15]路翎坚持自己的主张,认为自己这样是完成政治任务的另一种方式。

三、路翎的反批评被批评后,路翎写过短文试图辩解,但未能刊发。

他经过一段时间的思索,写了4万余字的长文《为什么会出现这样的批评?》予以回击。

这是路翎理论文章中最长的一篇,也是他因胡风案入狱前发表的最后一篇作品。

从文章中不难看出路翎的气愤,他是以“最后的奋斗”[16]的心态来写这篇文章的。

路翎最不满意的,是对方的批评态度。

他说:“我的批评家们对于我的几篇小说的内容的理解是错误的。

我的批评家们从事先做好的结论出发,把作品按照这种理论的要求倒装上去,有的就干脆从捏造出发。