不连续凝胶电泳示意图

- 格式:ppt

- 大小:1.75 MB

- 文档页数:31

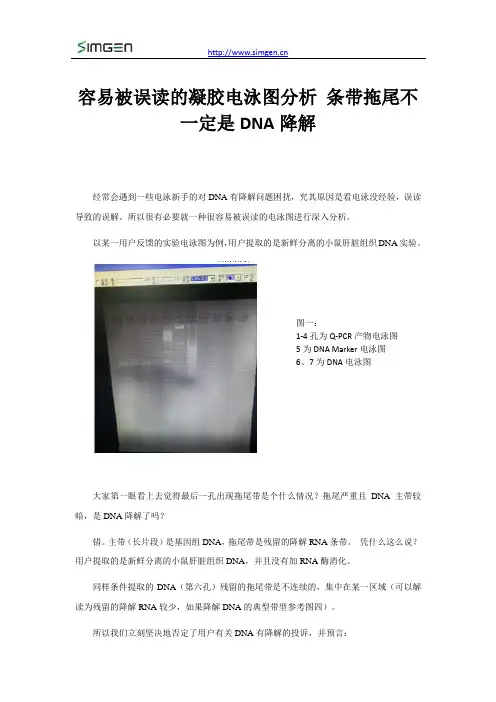

容易被误读的凝胶电泳图分析条带拖尾不一定是DNA降解经常会遇到一些电泳新手的对DNA有降解问题困扰,究其原因是看电泳没经验,误读导致的误解。

所以很有必要就一种很容易被误读的电泳图进行深入分析。

以某一用户反馈的实验电泳图为例,用户提取的是新鲜分离的小鼠肝脏组织DNA实验。

图一:1-4孔为Q-PCR产物电泳图5为DNA Marker电泳图6、7为DNA电泳图大家第一眼看上去觉得最后一孔出现拖尾带是个什么情况?拖尾严重且DNA主带较暗,是DNA降解了吗?错。

主带(长片段)是基因组DNA,拖尾带是残留的降解RNA条带。

--凭什么这么说?用户提取的是新鲜分离的小鼠肝脏组织DNA,并且没有加RNA酶消化。

同样条件提取的DNA(第六孔)残留的拖尾带是不连续的,集中在某一区域(可以解读为残留的降解RNA较少,如果降解DNA的典型带型参考图四)。

所以我们立刻坚决地否定了用户有关DNA有降解的投诉,并预言:如果在提取DNA时加入RNase A就不会出现这种现象。

延长电泳时间,RNA拖尾会消失,DNA主带会变亮。

将电泳凝胶放置一段时间(如过夜),拖尾带会变暗甚至消失,而DNA主带会变亮(可能变模糊但不会消失)。

用户带着满满的疑惑尝试了延长电泳,结果对比如图二:图二:左边是电泳时间较长的电泳图,右边是电泳时间较短的电泳图有人也许会有疑问,如果不是DNA降解的话,那么DNA主带为什么会这么暗呢?其实这并非DNA量少产生的,而是由于残留的RNA过多以致电泳过程中将大部分EB带走,使得DNA主带没有足够的EB对其进行染色。

但是如果继续电泳一段时间,或者干脆电泳至RNA跑到电泳缓冲液中后,DNA也就会染上足够的EB了,这时就能看到正常亮度的DNA主带了。

我们来看看真正有降解的DNA条带是怎样的吧:图三:第一孔为DNA Marker电泳图后面几孔均为DNA 电泳图(从长期冻存的血液中提取的DNA)是不是觉得第二孔和图一的第七孔很像呢?如果说这是DNA降解的拖尾而不是RNA 降解的拖尾,是不是有点懵了。

实验7 聚丙烯酰胺凝胶电泳实验7 聚丙烯酰胺凝胶电泳原理一聚丙烯酰胺凝胶电泳(polyacrylamide gel electrophoresis,简称PAGE),由称盘状电泳。

这种电泳是在区带电泳的基础上,以孔径大小不同的聚丙烯酰胺凝胶作为支持物,采用电泳基质的不连续体系(即凝胶层的不连续性、缓冲液离子成分的不连续性、pH的不连续性及电位梯度的不连续性),使样品在不连续的两相间积聚浓缩成很薄的起始区带(厚度为10-2cm),然后再进行电泳分离。

圆盘电泳名称来源即由于此法的原理是依靠基质的不连续性(discontinuity),凑巧在垂直柱形凝胶上分散出的区带也很象圆盘状(discoid shape),取“不连续性”和“圆盘状”的英文字头“disc”。

因此英文名称为“disc electrophoresis”,中文直译为盘状电泳。

仪器装置:如图A所示,上下两个槽为圆形或方形,其中注入缓冲液(图中曲线表示缓冲液面)。

上下槽的缓冲液分别有正负电极通入。

下槽外壳在必要时可通入冷水促使降温,水流方向用箭头表示。

上槽底部有许多小孔,可插入装有聚丙烯酰胺的玻璃管。

图A在圆盘电泳过程中有三种物理效应:①样品的浓缩效应,②凝胶的分子筛效应,③一般电泳分离的电荷效应。

由于这三种物理效应,使样品分离效果好,分辨率高。

下面就圆盘电泳过程中的三种物理效应的原理加以说明:1. 样品的浓缩效应:由于电泳基质的4个不连续性,使样品在电泳开始时,得以浓缩,然后再被分离。

(1)凝胶层的不连续性:浓缩胶:为大孔凝胶,有防止对流的作用。

分离胶:为小孔凝胶,也有防止对流的作用。

样品在其中进行电泳和分子筛分离。

蛋白质在大孔凝胶中受到的阻力小,移动速度快。

进入小孔凝胶时遇到的阻力大,速度就减慢了。

由于凝胶的不连续性,在大孔胶与小孔胶的界面处就会使样品浓缩,区带变窄。

(2)缓冲离子成分的不连续性。

(3)电位梯度的不连续性。

(4)pH的不连续性:在浓缩胶和分离胶之间有pH的不连续性,浓缩胶应有的pH应为8.3,分离胶应有的pH为8.9。

不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳基本原理不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳包含了两种以上的缓冲液成分、pH值和凝胶孔径,而且在电泳过程中形成的电位梯度亦不均匀。

由此产生的浓缩效应、电荷效应和分子筛效应。

1.浓缩效应样品在电泳开始时,通过浓缩胶被浓缩成高浓度的样品薄层(一般能浓缩几百倍),然后再被分离。

当通电后,在样品胶和浓缩胶中,解离度最大的Cl—有效迁移率最大,被称为快离子,解离度次之的蛋白质则尾随其后,解离度最小的甘氨酸离子(PI=6.0)泳动速度最慢,被称为慢离子。

由于快离子的迅速移动,在其后边形成了低离子浓度区域,即低电导区。

电导与电势梯度成反比,因而可产生较高的电势梯度。

这种高电势梯度使蛋白质和慢离子在快离子后面加速移动。

因而在高电势梯度和低电势梯度之间形成一个迅速移动的界面,由于样品中蛋白质的有效迁移率恰好介于快、慢离子之间,所以,也就聚集在这个移动的界面附近,逐渐被浓缩,在到达小孔径的分离胶时,已形成一薄层。

2.电荷效应当各种离子进入pH8.9的小孔径分离胶后,甘氨酸离子的电泳迁移率很快超过蛋白质,高电势梯度也随之消失,在均一电势梯度和pH的分离胶中,由于各种蛋白质的等电点不同,所带电荷量不同,在电场中所受引力亦不同,经过一定时间电泳,各种蛋白质就以一定顺序排列成一条条蛋白质区带。

3.分子筛效应由于分离胶的孔径较小,分子量大小或分子形状不同的蛋白质通过分离胶时,所受阻滞的程度不同,因而;迁移率不同而被分离。

此处分子筛效应是指样品通过一定孔径的凝胶时,受阻滞的程度不同,小分子走在前面,大分子走在后面,各种蛋白质按分子大小顺序排列成相应的区带。

SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS—PAGE)是蛋白分析中最经常使用的一种方法。

它是将蛋白样品同离子型去垢剂十二烷基硫酸钠(SDS)以及巯基乙醇一起加热,使蛋白变性,多肽链内部的和肽链之间的二硫键被还原,肽链被打开。

打开的肽链靠疏水作用与SDS结合而带负电荷,电泳时在电场作用下,肽链在凝胶中向正极迁移。

不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳三种效应1 什么是不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳?不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳是一种常见的蛋白质电泳技术,通过将蛋白质样品加入到凝胶中,然后通过电场作用使蛋白质在凝胶中迁移并被分离。

与常规聚丙烯酰胺凝胶电泳不同的是,不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳有几个明显的特点,即凝胶有两个分离区域,并且凝胶中的聚丙烯酰胺浓度梯度是不连续的。

2 不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳的三种效应不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳存在着三种效应,分别为“聚集效应”、“前移量效应”和“带电荷效应”。

2.1 聚集效应聚集效应是不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳的独特现象之一。

由于凝胶中的聚丙烯酰胺浓度在两个分离区域是不同的,因此在蛋白质样品通过凝胶时,会发生一种聚集现象,使相对较小的蛋白质在凝胶中聚集成高峰。

这种现象在较长时间运行的不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳中尤为明显。

2.2 前移量效应前移量效应是由于磷酸盐在凝胶中存在的影响导致的。

磷酸盐在凝胶中的存在可以影响电泳的运行速度,从而导致前移量效应的出现。

这意味着相对较大的蛋白质会有可能向前移动,而相对较小的蛋白质会落后。

可以通过减少样品的负载量和调整样品pH值的方法来减轻前移量效应的影响。

2.3 带电荷效应带电荷效应是由于不连续聚丙烯酰胺凝胶的化学性质造成的。

不同于其他凝胶材料,不连续聚丙烯酰胺凝胶带有大量阴离子的化学官能团,这可以对相对较大的蛋白质产生更明显的阻滞效应。

带电荷效应的存在可以通过凝胶电泳缓冲液中加入含有相同的正离子的药物来降低。

3 结论不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳是一种有着独特性质的分离技术,聚集效应、前移量效应和带电荷效应是这种技术的重要特征。

在使用这种技术时,需要注意这些效应的影响,并尽可能地减小其影响。

不同于传统聚丙烯酰胺凝胶电泳,不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳在蛋白质分离中具有更好的分辨率,对于分离复杂的样品有较大的优势。

蛋白质凝胶电泳聚丙烯酰胺凝胶电泳(polyacrylamide gel electrophoresis,PAGE),是目前对蛋白质进行分离、纯度鉴定及分子量测定的主要方法之一。

十二烷基磺酸钠(SDS)是一种阴离子去污剂,可与蛋白质结合,使蛋白质变性并带上大量负电荷。

SDS-PAGE是最常用的凝胶电泳技术。

它通常采用不连续电泳系统,即用上层胶(成层胶)和下层胶(分离胶)两种不同浓度的凝胶灌制凝胶板,见图2.SDS-PAGE通过其电荷效应、浓缩效应和分子筛效应,达到蛋白质高分辨率的分离效果。

图2 SDS-PAGE凝胶分层示意图待分离蛋白质样品在电泳中的泳动速度,或相对迁移率(Mr)与蛋白质本身性质(如分子大小)、凝胶孔径和电泳条件(如电流、电压)等密切相关,蛋白质结合大量的SDS后,各组分之间的的形状和电荷差异被抵消,此时蛋白质在电场中泳动速度的快慢,仅与各自分子量的大小有关。

因此,可根据下列公式计算分子量大小:lgMW=lgK—bMr其中,MW为蛋白质的分子量,K为常数,Mr为相对迁移率,b为斜率。

将已知分子量的几种标准蛋白质在电泳中的相对迁移率对其分子量的对数做图,即可得到一条蛋白质分子量校正曲线。

根据待测样品的相对迁移率,可由校正曲线查到其分子量大小,蛋白质样品中加SDS煮沸后,蛋白质发生变性,为保护和还原二硫键,尚需加还原剂2-巯基乙醇(2-ME)或二硫苏糖醇(DTT)。

蛋白质变性使亚基聚合形式存在的蛋白质解聚成单个亚基。

因此,对于一个纯化蛋白质,可经SDS-PAGE确定其亚基种类、数目及大小。

上述蛋白质分子量测定更确切地说是蛋白质分子各亚基分子量的大小。

丙烯酰胺凝胶孔径对电泳速度及分离效果影响很大。

凝胶孔径的大小取决于丙烯酰胺(Aery)单体及N,N—亚甲基双丙烯酰胺(Bis)的含量及比例。

总胶浓度(T)可在3%~30%范围内变动,T为8%~15%的凝胶,适用于大多数蛋白质样品的分离。

交联度(C)是反映凝胶聚合情况的一个指标。