认知语言学基本理论

- 格式:ppt

- 大小:254.00 KB

- 文档页数:10

LakoffJohnson笔下的认知语言学一、本文概述认知语言学,作为一种新兴的语言学流派,旨在通过人类认知过程的研究来揭示语言的本质和使用机制。

本文将对Lakoff和Johnson 这两位认知语言学的代表人物的理论观点进行详细的探讨。

我们将首先概述他们的主要理论观点,然后分析这些理论在认知语言学中的影响和地位,最后评价这些理论对于语言理解和应用的启示和贡献。

通过本文的阐述,读者将对认知语言学有一个全面而深入的了解,同时也能够体会到Lakoff和Johnson的理论对于语言学研究和应用的深远影响。

二、Lakoff & Johnson的认知语言学观点Lakoff和Johnson在认知语言学的领域里提出了许多独到的见解。

他们认为,语言不仅仅是交流的工具,更是人类思维、认知世界的重要方式。

在《我们赖以生存的隐喻》一书中,他们详细阐述了隐喻在人类思维和语言中的核心作用,将隐喻视为人类理解抽象概念、进行复杂思维的关键工具。

他们认为,隐喻不仅仅是修辞手法,更是一种认知方式,是人类通过具体事物理解抽象概念的主要途径。

Lakoff和Johnson进一步指出,语言的结构和用法往往反映了人类的认知结构和经验。

他们强调,语言并非独立于人的认知系统存在,而是与人类的认知过程紧密相连。

因此,研究语言必须考虑到人的认知因素,而认知语言学的研究目标就是揭示语言与认知之间的这种紧密联系。

他们还提出,人类的认知系统具有高度的创造性和灵活性,可以不断适应新的环境和挑战。

这种适应性也体现在语言中,使得语言能够不断创新和发展。

因此,认知语言学不仅要研究语言的静态结构,还要研究语言的动态变化和发展过程。

Lakoff和Johnson的认知语言学观点强调了语言与认知之间的紧密联系,以及隐喻在理解和表达复杂概念中的重要作用。

这些观点为认知语言学的发展提供了重要的理论基础,也为我们更深入地理解语言和人类认知提供了新的视角。

三、Lakoff & Johnson认知语言学理论的应用Lakoff和Johnson的认知语言学理论不仅为我们理解语言提供了全新的视角,也在多个领域得到了广泛的应用。

认知语言学的意义导引理论及其对翻译的启示认知语言学是一门以认知科学为基础,研究语言认知与语言运用的学科。

在近些年的研究中,认知语言学的意义导引理论(Conceptual Integration Theory,CIT)被认为是一种新的认知模型,它尝试通过将“概念向量化”与“融合概念”两种过程结合起来来解释人类的概念形成与语言理解活动。

本文将重点介绍CIT理论,并探讨它对翻译的启示。

CIT理论的基本假设是,人类概念的形成与语言理解不是简单地将逻辑思维与概念按照常规方式进行表达。

相反,它们是通过“概念向量化”和“融合概念”这两种过程来完成的。

所谓概念向量化,是指将概念视为独立的概率分布,每个维度表示概念的特征或属性,而且它们的权重代表了概念的相对重要性。

与此同时,融合概念是指将两个或多个概念结合起来产生新的概念。

在这种过程中,首先要消去原来概念不相容的部分,然后将它们合成新的结构,并创造新的构造体来支持这种合成。

CIT理论的主要特点是它结合了康奈尔大学的格兰特·约翰逊(Mark Turner)和伯克利大学的乔治·蕾克(Gilles Fauconnier)的两种认知理论,分别是概念像素(Conceptual Pixels)和嵌套结构(Nested Structure)。

在概念像素理论中,概念被清晰地分解为许多独立的要素,这些要素被人们视为更小的单位,进而组成了较大的对象。

而在嵌套结构理论中,人们将概念和概念的关系视为嵌套结构子集之间的叠加,这些嵌套结构约束人们的思维方式,帮助人们理解世界。

CIT理论可以为我们解释为什么人类能够理解语言,并产生语言理解的过程。

认知语言学家认为,语言是在社会文化背景下发展的,并且它是人类认知活动的结果。

在这一理论中,语言被视为融合概念的产物,其阐释过程依赖于概念向量化的应用。

在这个过程中,语言不仅仅是表达意思的工具,而且也是人类心理活动的反映。

那么,CIT理论对于翻译来说意味着什么呢?首先,翻译是一种语言转换的过程,它的本质是在两种语言之间进行思维过程上的转换。

一、认知语言学的起源二、主要内容19 世纪末20 世纪初,当心理学从哲学中分离出来成为一门独立的实验学科之时,语言的认知研究便已开始。

1987年是认知语言学正式的诞生年,虽然此前已有一些零星的文章预示着一种新的语言学理论即将诞生。

但是一般认为,这一年出版的Lakoff“Women, Fire ,and Dangerous Things”和Langacker“Foundations of Cognitive Grammar”标志着认知语言学作为一种独立语言学理论的诞生。

认知语言学研究的主要代表人物是Langacker,Lakoff,Jackendoff, Taylor 和Talmy等人。

认知语言学包括认知音系学、认知语义学、认知语用学等分支,研究内容广,覆盖面大,概括起来主要有以下几点:一、范畴化与典型理论语言学在方法论和本质上都与范畴化(categorization)紧密相关。

范畴化能力是人类最重要的认知能力之一,是“判断一个特定的事物是或不是某一具体范畴的事例”(Jackendoff , 1983∶77) 。

Labov和Rosch对范畴的研究,打破了范畴的“经典理论”或称“亚里士多德理论”一统天下的局面。

“经典理论”认为:范畴是由必要和充分特征联合定义的;特征是二分的;范畴有明确的边界;范畴内的所有成员地位相等。

这一理论却受到了认知科学的有力挑战。

Rosch 还提出了“典型理论”(prototype theory) ,认为大多数自然范畴不可能制定出必要和充分的标准,可以公认为必要的标准往往不是充分的;一个范畴的成员之间的地位并不相同,典型成员具有特殊的地位,被视为该范畴的正式成员,非典型成员则根据其与典型成员的相似程度被赋予不同程度的非正式成员地位。

例如,在“鸟”范畴内“知更,鸟”常被视为典型成员,而“企鹅”、“驼鸟”等则为非典型成员。

当然,一个范畴的典型成员会因不同的人、文化、地理位置而有所不同,但一个范畴中总有典型的。

英语教育中的语言学理论在现代社会中,英语已成为一门不可或缺的工具性语言。

为了掌握这门语言,我们不仅需要学习其语法、词汇等基本知识,更需要了解其语言学理论。

本文将介绍英语教育中的语言学理论。

一、语言习得理论语言习得理论(Language acquisition theory)是研究语言习得的心理学分支学科,最早由美国心理学家斯金纳提出。

该理论认为,语言被视为是一个纯粹的行为,是通过语言训练和反复的口头练习获得的。

这种行为型学习被称为“习得论”,强调外部的因素对语言习得过程的影响。

在英语教育中,该理论支持通过语言训练和反复回忆来获得英语能力。

二、语用学理论语用学理论(Pragmatics theory)是研究语言运用规则的一门学科,与语法学(Syntax)和词汇学(Lexicon)并列成为语言学三大分支。

它强调语言应用在日常交际中的实际意义,并分析语言在不同背景下的意义和使用上的差异。

在英语教育中,语用学理论为学生了解英语在不同场合下的使用和语气、联想等方面提供了重要的指导。

三、认知语言学理论认知语言学理论(Cognitive Linguistics)是一种新兴的语言学派别,它探讨语言与思维之间的关系,研究语言知识的认知和构建方式。

该理论认为,语言的意义是由认知语言处理机制产生的,语言的规律来自于认知建构活动。

在英语教育中,认知语言学理论强调学习者将语言的概念与自己的认知结构进行联系,从而更好地理解和掌握语言。

四、社会语言学理论社会语言学理论(Sociolinguistics)分析语言在社会上的使用和使用者的社会环境的影响。

社会语言学理论强调文化和社会因素对语言使用的影响,并研究它们如何影响书面和口头语言的发展。

在英语教育中,社会语言学理论可以帮助学生了解不同文化背景和社会环境对语言的影响,更加深入地了解和运用语言。

总之,语言学理论可以为我们更好地理解和掌握英语提供帮助。

作为英语学习者,我们应该不断更新自己对语言学理论的知识,并将其运用到实际学习当中。

认知语言学之框架语义学研究一、认知语言学理论概述虽然语言普遍地只是被看作是人类之间一种交流的工具,但是其认知能力和方法尤为关键,它也是连接各类语言学之间的一个锁链。

一个人的认知能力和方法,可以体现出其心理活动以及周围的环境特征。

认知语言学的理论方法有很多种分支和分类,例如认知语义学、框架语义学、认知语法、构式语法等。

对于认知语言学的基本思想,乔姆斯基提出了几个基本假设。

其一,语言是一个自足的系统,它具有数学的特征,其自足性使其可以基本脱离范围更广的认知系统加以研究。

其二,语法(尤其是句法)是语言结构的一个独立部分,与词汇和语义有着根本的区别。

其三,如果意义在语法分析范围内,那么,最恰当的描述方法是通过建立在真值条件基础上的某种形式逻辑。

在认知语言学中,人们对于语义的理解极其重要。

正如《认知语言学杂志》在1990年首刊编者按中所述,认知语言学的研究路向将语言视为“组织、处理、传达信息的工具”,即语言最重要的是语义。

所以,语言研究的认知方法主要侧重于语义。

其中,框架语义学虽然并不算其分支中最热门的理论,但是,它在理解语义中的作用和影响同样不可忽视。

二、框架语义学的基本理论(一)核心思想在人们理解词汇和句子的过程中,即在理解一个概念结构中的任何一个概念时,必须以理解它所适应的整个结构为基础,理解它所存在的概念结构,当这样一个概念结构中的一个概念被置入一个文本或交谈环境中时,该概念结构中其他所有概念都自动被激活。

那么,基于对框架语义学的应用,人们在词语所激活的语义框架中理解词语的意义,并且,通过对真实场景的反复体验,人们会在大脑中形成一种意象图式。

因此,框架是人们在大脑中形成的一种框架概念结构,是一种相对抽象的结构。

(二)哲学基础(三)理论目标框架语义学作为一种理论思想,为词义的研究提供了一种具体且便捷的方式,也为描述新词语创生、旧词添加新义,以及将语篇中各成分的意义组配成语篇整体意义的原则提供了一种有效的方法。

谈认知语言学的范畴理论——原型及基本层次范畴论认知语言学话题:认知语言学心理学家经验主义美国心理学家范畴摘要:认知语言学是近十几年来国际理论语言学新兴的一个语言学派。

认知语言学以原型范畴理论作为主要基础理论。

它所提出的原型理论(prototype theory),强调了原型是物体范畴最好最典型的成员和范畴等级结构包括基本层次范畴(basic level categories),上位范畴(superordinate categories)和下属范畴(subordinate categories),而其中的基本层次范畴又是典型的原型范畴。

关键词:认知语言学原型基本层次范畴上位范畴下属范畴1. 引言哲学家,心理学家人类学家等历来都关心一个重大问题即语言与认知的问题。

认知语言学也是20世纪80年代以来在美国和欧洲兴起的新的语言学科。

认知语言学是在反对60-70年代以生成语法为首的主流语言学基础上建立的,提出了语言与认知不可分隔这一崭新的认知语言观,强调了语言并不是直接反映客观事物的,而是反映人们对客观事物的的感知。

其哲学基础是经验主义哲学,这里的经验主义不是指人被动的感知,而是指人与外部世界互动的基本感觉。

赵艳芳(2000:10)指出认知语言学是基于人们对世界的经验和对世界进行感知和概念化的方法来研究语言的学科。

认知语言学近年来研究的焦点有意象图示(image schema),象似性(iconicity),概念隐喻(conceptual metaphor),及原型理论基本层次范畴等。

2. 范畴化的原型理论范畴可以由一个事物和其类似事物构成或一类事物及其包含事物构成。

赵艳芳(2000:55)指出这种主客观相互作用对事物进行分类的过程即范畴化过程(categorization),其结果即认知范畴(cognitive category)。

传统范畴理论强调范畴有明确的边界,范畴成员之间有共同的特性并且地位平等。

识解认知语言学我们来了解一下认知语言学的基本概念。

认知语言学认为语言是人类思维和认知的产物,语言的理解和表达是基于人类的认知能力。

它研究的是语言学和认知心理学的交叉领域,旨在揭示人类语言能力的认知机制。

在认知语言学中,有几个重要的理论被广泛研究和应用。

其中之一是语言的模糊性理论。

根据这一理论,人类的语言表达经常是不精确和模糊的,而不是清晰和准确的。

这是因为语言是人类思维的反映,而人类思维往往是模糊和不确定的。

另一个重要的理论是概念隐喻理论。

这一理论认为,人类通过将一个概念映射到另一个概念来理解和表达语言。

例如,我们常常用“时间就是金钱”这个隐喻来描述时间的价值。

这个理论揭示了语言和思维之间的密切关系,以及人类如何通过隐喻来认知和理解世界。

认知语言学还借鉴了认知心理学的研究方法,如实验和眼动追踪等。

通过这些实验方法,研究人员可以探究语言的认知过程,并验证相关理论的有效性。

这些研究方法为认知语言学的发展提供了可靠的实证基础。

识解认知语言学的研究内容包括语言的认知加工、语义理解和语用推理等。

在语言的认知加工方面,研究人员关注人类如何理解和产生语言。

他们研究人类的注意力、记忆和推理等认知过程,以揭示语言的认知基础。

在语义理解方面,研究人员研究人类如何理解和解释语言的意义。

他们关注词义、句法和语篇等语言层面的信息,以及词汇、语法和语用等语言结构之间的关系。

通过研究语义理解,我们可以更好地理解语言的意义和语言之间的关系。

在语用推理方面,研究人员研究人类如何根据语境和目标来推断和理解语言。

他们研究人类的共指理解、指代消解和推理等语用过程,以揭示语言在交际中的作用和功能。

识解认知语言学是一门研究人类语言认知过程的学科。

它通过研究语言的认知加工、语义理解和语用推理等方面,揭示了语言是如何被认知、理解和产生的。

通过应用认知心理学的研究方法,我们可以更好地理解和解释语言的本质和功能。

认知语言学的研究成果不仅在语言学领域具有重要意义,也对认知科学和教育学等领域的研究有着深远的影响。

认知语言学主要观点-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分认知语言学是一门研究人类语言运作和理解的学科。

它的理论基础是关注语言的认知过程,即我们如何通过语言来思考、理解和表达信息。

认知语言学主要关注以下几个方面:语义(词义和句义)、句法结构(句子的组织方式)、语用(语言的使用和交流目的)、语音(声音和音调的产生和感知)以及语篇分析(文本的组织和解读)。

在过去几十年中,认知语言学得到了广泛的研究和发展。

随着认知心理学和神经科学的进步,人们对语言的认知过程有了更深入的理解。

传统的形式语言学只关注语言的形式和结构,而认知语言学则更注重人类思维和语言之间的密切联系。

它认为语言是人类思维和知识的重要载体,通过语言的学习和使用,我们能更准确地表达和理解世界。

此外,认知语言学还关注语言和文化之间的关系。

不同的语言和文化对于表达方式、词汇习惯和语义理解有着差异性。

通过比较不同语言和文化中的语言现象,我们可以更好地理解语言和文化之间的相互作用。

本文将着重介绍认知语言学的主要观点。

首先,我们将概述文章的结构和目的,然后依次讨论认知语言学的三个关键要点。

最后,我们将总结这些要点,并对认知语言学的重要性进行思考。

同时,我们也将展望未来研究的方向,以推动认知语言学的发展。

1.2 文章结构文章结构部分文章的结构是为了使读者能够清晰地理解和跟随文章的内容和逻辑思路而设置的。

一个良好的结构能够帮助读者理解文章的主题,有效地提供信息,并使整篇文章具有条理性和连贯性。

本文采用以下结构来呈现认知语言学的主要观点和要点:1. 引言:在引言部分,我们将对认知语言学进行概述,向读者介绍其背景和基本概念。

同时,我们将给出本文的结构和目的,以便读者能够清楚地了解我们的写作意图。

2. 正文:正文是文章的核心部分,我们将围绕认知语言学的主要观点展开讨论。

具体而言,我们将依次介绍三个主要要点,分别阐述它们的理论基础、研究方法和实际应用。

每个要点将以独立的小节来呈现,使读者能够逐步深入了解认知语言学的不同方面。

——认知语言学的基本理论及应用一,认知语言学的基本理论1原型范畴理论(The Theory of Prototypes)1.1原型范畴理论的发展历程原型理论的产生经历了一段过程。

著名认知语言学家莱考夫(Lakoff.G)曾形象地将经典的范畴化理论的实质比作“容器”,具备定义性特征的个体就在里面,不具备的就在外面。

而著名的哲学家维特根斯坦(Wittgenstein)却提出了著名的“家族相似性”(family resemblance),认为其中类别的成员如同一个家族的成员,每个成员都和其他一个或者数个成员共有一项或者数项特征,但几乎没有一项特征是所有成员都共有的,于是以这样环环相扣的方式通过相似性而联系起来成为一类。

即下图方式:从七十年代开始,以罗施(Rosch)为代表的心理学家和以拉波夫(Labov)为代表的语言学家对cup ,bird ,fruit, furniture, vegetable, toy, vehicle, clothing等概念做了一系列深入的定量实验研究,发现了在范畴化中起到关键性作用的是认知上显著的“原型”理论。

第一,个体范畴化的依据是其属性(attributes)而非其基本特征(essential features)。

属性是事物性质的心理体现,与人们认知及现实的互动模式密切相关;基本特征被理解为事物固有的本质属性,它们与主体认知无关,是客观而独立的存在的。

第二,对自然类的范畴化而言,传统理论所说的起定义作用的特征往往难以找到。

例如furniture(家具),在著名的Webster英语词典定义为“movable article used in readying an area as a room or patio for occupancy or use (用于装备房间、内院之类的地方,使便于居住或者使用的可移动物件)”,词典只是勉强找出的非确定性的描述,而算不上是可以根据来确切分类的充分必要条件(比如,壁柜、电话、地毯这类算不算furniture?)。

认知语言学中的隐喻理论

认知语言学中的隐喻理论是认知语言学中最重要的一部分理论。

该理论提出,人们使用谚语和隐喻来表达情感、思维和概念,这种文

化内涵影响了语言的使用和理解。

隐喻理论和认知语言学的关系密切,因为它们都强调语言的概念。

隐喻理论的基本原理是隐喻的功能是理解及表达一种复杂的概念

的基础。

隐喻的结构不仅能表达含义,而且也可以表达情感和思维模式。

因此,认知语言学认为,人们使用隐喻来理解及表达一些褒义和

贬义的概念。

根据隐喻理论,这些隐喻结构有两个层次:表面层次和潜在层次。

表面层次采用特定的短语或词语来表达一个概念,而潜在层次代表着

一个更深层次的概念,它可以表达出讲话者的看法、理解和情感。

认知语言学认为,语言的性质的使用是由在某种文化内已经存在

的隐喻形式和方式所决定的,语言形式和方式会受到文化内外的影响。

因此,认知语言学者们以隐喻理论为基础,认为语言使用和理解受到

文化内涵的影响。

认知语言学把隐喻理论作为一个重要的理论基础,用来理解语言

的使用和理解的背景。

因此,隐喻理论可以帮助语言学者们更好地研

究文化传播中的语言,例如表达情感、思维模式和概念的能力。

认知语言学基本概念及其理论应用摘要:经过二十多年的發展和探索,认知语言学已成为一个重要的新的语言研究范式和方法,认知语言学已经在中国语言学界蔚为壮观,形成了一支庞大的研究队伍,产生了大批的学术成果。

根据有些学者的统计,过去十几年来中国的学术杂志上發表的有关认知语言学的研究论文是转换生成语言学的10倍以上,也远超过其他任何语言学分支。

本文主要介绍认知语言学的基本理论,以及其在大学英语教学中的作用。

关键词:认知语言学;大学英语;认知过程认知语言学是近年来语言学的研究热点。

认知语言学初步形成,其标志是第一届国际认知语言学大会(Duisburg,Germany 1989)的召开和1990年《认知语言学》杂志(cognitive Linguisties)的出版。

认知语言学大会每二年召开一次,至今,已举办了九届。

认知语言学经历了由萌芽到發展的过程。

各种认知理论层出不穷,研究者的出發点不同,研究方法也不尽相同。

本文主要介绍认知语言学的基本理论及在大学英语教学中的应用,及其功与过。

1.认知语言学基本理论1.1认知语言学概念认知语言学是语言学的一门分支学科。

它脱胎自认知心理学或认知科学。

认知语言学涉及人工智能,语言学,心理学,系统论等多种学科。

认知语言学尚处于不断發展的阶段,尚未形成完整、统一的理论体系,学派内部也存在较大分歧。

不同学者对其有不同认识。

综合国内外学者各种观点,笔者认为可区分狭义和广义的认知语言学,并认为,狭义认知语言学是一门坚持体验哲学观,以身体经验和认知为出發点,以意义研究为中心,旨在通过认知方式和知识结构等,对语言事实背后的认知规律做出统一解释的、新兴的、跨领域的学科。

1.2认知语言学分支认知语言学有以下三大分支:1、认知语意学:包括了构词法及语意分析。

2、认知文法:透过对现存语言的分析及了解其背后产生的环境及习惯、隐喻等,归纳出来的文法规则,而不是透过数学的生成方程来产生的文法规则。

3、认知语音学。

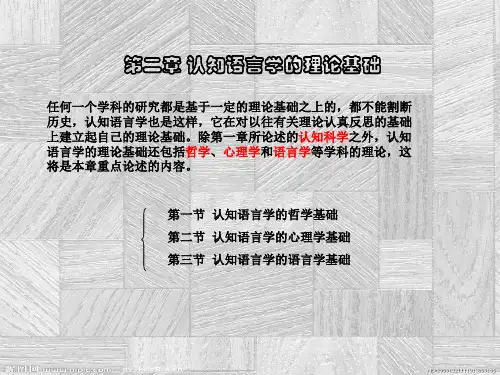

第一章認知語言學的理論主張1第一章認知語言學的理論主張第一節什麼是認知語言學自然語言作為人類最主要的交際工具,它在本質上是人類感知、認識世界,通過心智活動將經驗到的外在現實加以概念化,並將其編碼的結果;換言之,自然語言是人類心智的產物。

同時,由於心智活動和語言之間密不可分的關係,也由於心智本身難以獨立地觀察到,因此自然語言又是觀察人類心智的一個重要窗口。

有鑒於語言和心智之間的密切關係,近年來,不僅以心智活動為研究對象的心理學越來越重視從語言入手探索心理過程及其規律,語言學家也越來越強調由人類的基本認知能力出發,通過人類在與外在現實相互作用過程中形成的概念結構來分析、解釋語言結構。

本章要介紹的認知語言學正是近年來隨著認知科學的興起,在心理學、哲學、人類學、計算機科學、語言學等學科對語言和認知之間的關係進行深刻反思的背景下產生的一個新興語言學流派。

若用一句話來定義,可以說認知語言學是一個以我們對世界的經驗以及我們感知這個世界並將其概念化的方法、策略作為基礎和依據進行語言研究的語言學學派。

我們說認知語言學是一個語言學學派(正如“生成語法”一般被看作一個學派),而不是象“社會語言學”或“神經語言學”這樣的語言學分支學科。

這是因為類似上面的學科分支不光是以語言的某個特定方面作為研究的切入點,而且也作為其主要研究對象;而認知語言學雖然大致可以說研究的是語言的認知方面,但它實際上是從認知的角度來研究語言各個方面的組織原則,尤其是其核心部分,即語法系統本身。

由於它是近十幾二十年來逐^_^漸興起的一個成長中的學派,和苦心經營了四十年的生成學派相比,認知語言學還處於初創階段,缺乏整齊劃一的分析模式,尚無一個公認的學術中心,更沒有喬姆斯基式的領袖人物,甚至連它的名稱都還不是很固定。

但也正因為如此,它在探索範圍和研究手段方面較少束縛,具有更大的開放性。

不過,也由於這個原因,若要準確地理解其基本思想,比較系統地瞭解其分析方法,光憑類似上面給出的簡單的定義和描述是不夠的。

Langacker是美国著名的认知语言学家,他提出的认知语法理论是一种基于认知心理学的语言理论,认为语言是人类思维的表征和交流工具。

Langacker认为,人类语言的基本功能是表达、传递和交流意义。

语言系统是由符号组成的,符号是用来表示概念的符号。

在Langacker认知语法理论体系中,符号分为两类:自然语言和非自然语言。

自然语言是人类用来交流的语言,如汉语、英语等;非自然语言是人类用来表示概念的符号,如图形、符号、象征等。

Langacker认知语法理论体系还包括对应原则。

对应原则是指人类如何将概念和符号联系起来的原则。

Langacker认为,对应原则是通过语言系统中的语义结构来实现的。

语义结构描述了概念和符号之间的关系,包括概念的组成、概念的层次和概念之间的关系等。

Langacker认知语法理论体系包括三个层次:•基本层次:描述人类如何通过视觉、听觉、触觉等感觉信息来构建、操纵和表征概念。

•概念层次:描述人类如何通过概念来构建、操纵和表征意义。

•语言层次:描述人类如何通过语言系统来表达、传递和交流意义。

Langacker认知语法理论体系的核心概念包括:•概念:人类对于自然界和社会界的理解和描述。

•符号:用于表示概念的符号,包括自然语言和非自然语言。

•意义:概念和符号之间的联系。

•对应原则:人类如何将概念和符号联系起来的原则。

Langacker认知语法理论的主要贡献在于:•提出了认知语言学的基本框架,揭示了语言和认知的内在联系•提出了语言系统是由符号组成的,并提出了符号的分类•提出了对应原则和语义结构,描述了概念和符号之间的关系•提出了语义网络模型和语义场理论,用于表示语义结构•提出了动态语义场理论,用于描述语言使用中的动态过程Langacker认知语法理论对于认知语言学的发展起到了重要的作用,并且在语言学习、自然语言处理、人机交互等领域有着广泛的应用。