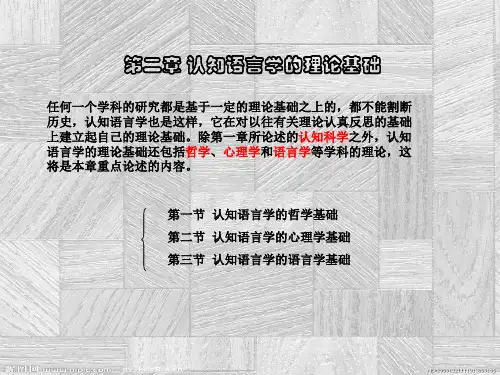

认知语言学的理论基础共35页文档

- 格式:ppt

- 大小:7.40 MB

- 文档页数:35

认知语言学的基础知识一、教学目的和要求本课程是语言学及应用语言学专业硕士研究生的学位基础课。

本课程通过介绍国外认知语言学的基本理论和分析方法,使硕士研究生了解当代语言研究中功能学派的基本语言观,学会在句法、语义分析的基础上通过心理认知角度来解释语言现象的能力,为学位论文的撰写打下坚实的基础。

本课程在硕士研究生第二学年的第一学期开设。

教学上主要采取课堂讲授的方法,每次课后安排一定的时间答疑并进行课堂讨论。

二、基本教学内容1、什么是认知语言学(1)认知语言学的兴起(2)认知语言学的特征(3)认知语言学的观念2、范畴化问题(上)(1)概念范畴的本质属性(2)范畴化的原型理论(3)基本层次概念3、范畴化问题(下)(1)认知模式与范畴化(2)词语的多义范畴(3)语言客体的范畴化4、概念隐喻和隐喻概念系统(上)(1)Lakoff的“隐喻认知观”(2)概念隐喻的典型实例分析5、概念隐喻和隐喻概念系统(下)(1)结构隐喻(2)方位隐喻(3)本体隐喻6、意象和意象图式(上)(1)Langacker的“意象”(2)“意象”的典型实例分析7、意象和意象图式(下)(1)Johnson和Lakoff的“意象图式”(2)“意象图式”的界定8、关于语言符号的任意性和象似性(1)索绪尔关于“语言符号任意性”的观点(2)功能学派关于“句法象似性”的观念9、复杂性象似动因(1)形容词的“级”(2)名词的“数”(3)偏正结构10、独立性象似动因(1)关于“名词融合”的问题(2)关于“独立事件编码为独立子句”的倾向11、次序象似动因(1)时间顺序原则(PTS)(2)时间范围原则(PTSC)12、对称象似动因(1)语言的线性原则和对称表达(2)对称象似动因的实例分析13、重叠象似动因(1)词语重叠的象似动因(2)动词拷贝的象似动因14、动因的竞争及象似性的减损(1)象似原则和经济原则的竞争(2)动因竞争的典型实例分析15、认知语言学与汉语研究(上)(1)常规关系与认知化(2)词类范畴的家属相似性16、认知语言学与汉语研究(下)(1)“有界”与“无界”(2)空间范畴与空间关系三、主要教学参考书F.Ungerer and H.J.Schmid著,陈治安、文旭导读《认知语言学入门》,外语教学与研究出版社,2001年。

转载认知语言学上原文地址:认知语言学(上)作者:锁麟囊硕士教学认知语言学(上)报告人:冯志娟——认知语言学的发展历程及其理论基础时间:2008年12月3日星期三地点:教一107主讲人:fengzhijuanxiongwenni主持人:wangwei指导老师:锁麟囊观众评分(各类指数均为满分5分):学术指数:4分;逻辑指数:4.5分;表达指数:4分;魅力指数:4分认知语言学的理论基础(一)认知语言学的心理学基础1.现代认知心理学在六、七十年代得到迅速发展,成为占主导地位的心理学的一个新分支。

它的主要贡献不仅在于它提供了研究认知内部心理机制的新方法—-信息加工论,还在于认为人的一切行为受其认知过程的制约,所以,主张研究认知活动本身的过程和结构,从而揭示智力的本质。

认知语言学继承和发展了经验联想主义和认知心理学的一些观点,崇尚皮亚杰的相互作用论,但否定了大脑作为机器的论点.它从人的生理基础出发,认为大脑与人身不可分,提出了”身在心中,心在身中"观点,即认为大脑的认知是以自身为基础向外扩展的,大脑的思维开始于大脑所存在的、与外界发生作用的人自身。

认知是人对客观世界的感知与经验的结果,是人与外部世界相互作用的产物。

认知最基本的要素是基本范畴和动觉图式,而基本范畴和动觉图式是通过人自身与外界发生作用而直接被理解的,其他概念和范畴是通过隐喻认知和转喻认知模式而间接被认识的.认知具有自己动态的完整结构和模式,不是机器可以模拟的。

2。

关于认知语言学和心理语言学国内有些语言学专业的学生对认知语言学和心理语言学的区分感到迷惑,这种混淆恰恰反映了目前国内认知语言学和心理语言学研究的盲目和浮躁状态.之所以这么说,是因为国内一些研究认知语言学和心理语言学的人都不是以认知科学和心理学为学术基础的,他们往往直接搬用西方的认知语言学和心理语言学的理论和方法,这就造成了研究的根基浅,越搞越糊涂的现象。

其实,认知语言学的基础是认知科学,所谓认知就是心理加工信息的过程,也就是思维的方式.在认知心理学看来,思维的基本单位是表象、概念和语言,(引自DennisCoon《心理学导论》)因此世界的心理表象、概括事物的概念跟语言符号系统处在同等的地位,而认知语言学的研究就是利用认知心理学和语言学理论,把表象、概念、语言三个方面整合起来,研究表象、概念跟语言结构的关系.心理语言学的基础是心理学,其主要部分来源于哲学,因而心理学的早期研究具有哲学的思辨式特点.但是现代心理学已经跟哲学大相径庭,主要研究人的记忆、知觉、学习、人格、智力、情绪之类的行为,所以总括起来,心理学是研究行为和心理过程的科学.心理语言学源于心理学视角下的语言,所以涉及语言的记忆、语音的知觉、语言学习等等内容。

![认知语言学的基本理论[从认知的角度看翻译过程]](https://uimg.taocdn.com/12f4670d9b89680202d82552.webp)

认知语言学的基本理论[从认知的角度看翻译过程]一研究翻译过程的必要性罗杰・贝尔(RogerT.Bell)认为翻译的概念有三层非常明显的意思:一、翻译意味着atranslation,就是说翻译可以指翻译这个行为的结果,也就是翻译后的文本;二、翻译意味着translating,即翻译在这里被看成是一种行为,是指译者是如何开展自己的行动来进行翻译这个动作,以形成翻译后文本的;翻译的第三层意思才指translation,亦即翻译是包括翻译过程和翻译后文本的抽象性概念。

在罗杰・贝尔看来,完整的翻译必须是既研究翻译后文本,又要研究翻译过程本身的。

但目前惯常的情况却是,研究者将更多的精力放到了对翻译后文本的研究,或只是在研究翻译后文本的过程中顺便提到了只言片语的翻译过程的话语,而翻译做为一个过程的研究被有意无意地忽略了。

有的人认为这种忽略是可以理解的,因为翻译过程虽然极其复杂,但其实在译者的大脑中只是一个转瞬即逝的过程,几乎可以忽略不计。

而另一种观点则认为,造成这种忽略的原因是,人类到目前为止还没有能力掌握人的大脑,更不用说大脑中所发生的翻译过程了。

本文认为,一味地对翻译后文本进行研究是有误导性的,因为原文在经过译者的再造后或多或少的会有一些东西失去,而对翻译过程的研究虽然受到人类认识的局限,但它的主要针对对象是原文如何经过译者大脑的加工形成翻译后文本的。

因此,对翻译过程的研究还是有必要和有价值的。

二翻译过程和认知翻译过程做为人大脑的一种活动是和认知分不开的。

奈达认为翻译就是翻译意义。

而用一种语言表达的意义在翻译成另一种语言的意义的时候,如何做到意义不丢失,或者如果意义丢失是什么原因造成的,对这些问题的回答不是光对翻译后文本进行研究就能解决得了的,而是要深入到译者的经历和思维中去。

而认知正是探求将一种意义转化成另一种意义时人的认知心理的。

实际上,对翻译进行认知方面的研究已经引起了学者的注意。

周红民就认为,可以通过对译者的被原文激活的心理状态进行认知原则的研究。

认知语言学基本概念及其理论应用摘要:经过二十多年的發展和探索,认知语言学已成为一个重要的新的语言研究范式和方法,认知语言学已经在中国语言学界蔚为壮观,形成了一支庞大的研究队伍,产生了大批的学术成果。

根据有些学者的统计,过去十几年来中国的学术杂志上發表的有关认知语言学的研究论文是转换生成语言学的10倍以上,也远超过其他任何语言学分支。

本文主要介绍认知语言学的基本理论,以及其在大学英语教学中的作用。

关键词:认知语言学;大学英语;认知过程认知语言学是近年来语言学的研究热点。

认知语言学初步形成,其标志是第一届国际认知语言学大会(Duisburg,Germany 1989)的召开和1990年《认知语言学》杂志(cognitive Linguisties)的出版。

认知语言学大会每二年召开一次,至今,已举办了九届。

认知语言学经历了由萌芽到發展的过程。

各种认知理论层出不穷,研究者的出發点不同,研究方法也不尽相同。

本文主要介绍认知语言学的基本理论及在大学英语教学中的应用,及其功与过。

1.认知语言学基本理论1.1认知语言学概念认知语言学是语言学的一门分支学科。

它脱胎自认知心理学或认知科学。

认知语言学涉及人工智能,语言学,心理学,系统论等多种学科。

认知语言学尚处于不断發展的阶段,尚未形成完整、统一的理论体系,学派内部也存在较大分歧。

不同学者对其有不同认识。

综合国内外学者各种观点,笔者认为可区分狭义和广义的认知语言学,并认为,狭义认知语言学是一门坚持体验哲学观,以身体经验和认知为出發点,以意义研究为中心,旨在通过认知方式和知识结构等,对语言事实背后的认知规律做出统一解释的、新兴的、跨领域的学科。

1.2认知语言学分支认知语言学有以下三大分支:1、认知语意学:包括了构词法及语意分析。

2、认知文法:透过对现存语言的分析及了解其背后产生的环境及习惯、隐喻等,归纳出来的文法规则,而不是透过数学的生成方程来产生的文法规则。

3、认知语音学。

《认知语言学基础知识概述》一、引言认知语言学是语言学的一个重要分支,它强调语言与认知的紧密联系,关注语言在人类认知过程中的作用和表现。

认知语言学的发展为我们理解语言的本质、结构和使用提供了新的视角和方法。

本文将对认知语言学的基础知识进行全面的阐述和分析,包括基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势。

二、基本概念1. 认知语言学的定义认知语言学是一门研究语言与认知之间关系的学科,它认为语言是人类认知的一部分,语言的结构和使用反映了人类的认知方式和思维过程。

认知语言学强调语言的意义不仅仅是客观世界的反映,更是人类认知活动的产物。

2. 认知语言学的研究对象认知语言学的研究对象包括语言的各个层面,如词汇、语法、语义、语用等。

同时,认知语言学也关注语言与其他认知领域的关系,如感知、记忆、思维、情感等。

3. 认知语言学的研究方法认知语言学采用多种研究方法,包括实证研究、理论分析、跨学科研究等。

实证研究主要通过语言实验、语料库分析等方法来验证认知语言学的理论假设;理论分析则主要通过对语言现象的分析和解释来构建认知语言学的理论体系;跨学科研究则主要通过与心理学、哲学、人类学等学科的合作来拓展认知语言学的研究视野。

三、核心理论1. 范畴化理论范畴化是人类认知的基本方式之一,它是指将事物按照一定的标准进行分类的过程。

在认知语言学中,范畴化理论主要关注语言中的范畴化现象,如词汇的分类、语法结构的分类等。

范畴化理论认为,语言中的范畴化是人类认知活动的产物,它反映了人类对世界的认知方式和思维过程。

2. 隐喻理论隐喻是一种重要的语言现象,它是指用一种事物来比喻另一种事物的语言表达方式。

在认知语言学中,隐喻理论主要关注隐喻的本质、功能和认知机制。

隐喻理论认为,隐喻不仅仅是一种语言现象,更是一种认知方式和思维过程,它反映了人类对世界的认知和理解。

3. 转喻理论转喻是一种与隐喻相似的语言现象,它是指用一种事物来代替另一种事物的语言表达方式。

——认知语言学的基本理论及应用一,认知语言学的基本理论1原型范畴理论(The Theory of Prototypes)1.1原型范畴理论的发展历程原型理论的产生经历了一段过程。

著名认知语言学家莱考夫(Lakoff.G)曾形象地将经典的范畴化理论的实质比作“容器”,具备定义性特征的个体就在里面,不具备的就在外面。

而著名的哲学家维特根斯坦(Wittgenstein)却提出了著名的“家族相似性”(family resemblance),认为其中类别的成员如同一个家族的成员,每个成员都和其他一个或者数个成员共有一项或者数项特征,但几乎没有一项特征是所有成员都共有的,于是以这样环环相扣的方式通过相似性而联系起来成为一类。

即下图方式:从七十年代开始,以罗施(Rosch)为代表的心理学家和以拉波夫(Labov)为代表的语言学家对cup ,bird ,fruit, furniture, vegetable, toy, vehicle, clothing等概念做了一系列深入的定量实验研究,发现了在范畴化中起到关键性作用的是认知上显著的“原型”理论。

第一,个体范畴化的依据是其属性(attributes)而非其基本特征(essential features)。

属性是事物性质的心理体现,与人们认知及现实的互动模式密切相关;基本特征被理解为事物固有的本质属性,它们与主体认知无关,是客观而独立的存在的。

第二,对自然类的范畴化而言,传统理论所说的起定义作用的特征往往难以找到。

例如furniture(家具),在著名的Webster英语词典定义为“movable article used in readying an area as a room or patio for occupancy or use (用于装备房间、内院之类的地方,使便于居住或者使用的可移动物件)”,词典只是勉强找出的非确定性的描述,而算不上是可以根据来确切分类的充分必要条件(比如,壁柜、电话、地毯这类算不算furniture?)。

第一部分:认知语言学基础认知语言学在20世纪70年代在美国孕育。

其发展过程可分为三个阶段大致分为三个十年。

第一个十年从1975-1985前后,属于萌芽阶段;第二个十年大致时间段为1986-1995是确立阶段;第三个十年为成熟发展阶段,时间大致在1996-2006. 认知语言学的创始人分别为Ronald Langacker, Leonard Talmy, George Lakoff , Rene Dirven.认知语言学有两个首要共识分别为概括性共识和认知共识。

前者指描述能够解释人类语言方方面面的普遍原则的共识;后者指语言的描述与我们对大脑和心智的普遍认识相一致的共识,是与其他学科以及我们自己的学科对大脑和心智的认识相一致的共识。

这两种共识是认知语言学研究的最高原则,哲学共识为第二位。

此外,认知语言学有三大假设分别为1)语言不是人类大脑中独立的的认知机制;2)语法是概念化;3)语言知识来自语言的使用。

最后笔者提出一个用汉语表述的简短的定义与学者们商榷。

认知语言学:认知语言学是一门研究语言的普遍原则和人的认知规律之间关系的语言学流派。

认知语言学家对认知语言学研究领域的划分有所不同,最后以Dirven的分类最为系统全面。

他将认知语言学分为五大领域,分别为基于格式塔心理学的研究,基于现象学的研究,认知语篇研究,认知社会语言学和认知心理语言学。

五大领域又可细分为18个小类,本章主要介绍了后九种分支。

第一,认知诗学。

认知诗学是认知语言学与文学研究的接口,主要运用认知语言学提出的理论来研究文学作品。

其奠基人是Lakoff&Turner,他们以概念隐喻理论为出发点,分析了大量的诗歌实例,论证诗性思维的认知机制。

第二,衔接的认知语篇研究。

该类研究主要考察认知因素对语篇衔接的影响。

比如顺序像似性可以减少人对语篇的处理时间。

第三,认知词汇变化研究。

主要介绍了服装词汇的四种词汇变化形式,分别为语义变化,专名变化,形式变化和语境变化。