18世纪法国美术

- 格式:ppt

- 大小:2.40 MB

- 文档页数:36

西方艺术史:17、18世纪法国美术-普桑【37】现实主义、浪漫主义和新古典主义的艺术尼古拉斯·普桑(NicolasPoussin,1594—1665)18岁瞒着家里到巴黎学习雕塑和绘画,30岁定居意大利。

1640年,他被请回法国,为枫丹白露王宫和圣日耳曼大教堂作画,任宫廷首席画师,并领导装饰王宫的工作。

但法国画家的敌视与不合作态度终使他愤愤而去。

《萨宾妇女被掠》、《摩西遇救》、《阿尔卡迪亚的牧人》、《诗人的灵感》、《酒神的狂欢》等作品使我们感到这位古典主义大师既崇尚古代艺术,又善于发掘自然的美;既服从感觉,又尊重理论;既有纯熟技巧,又有高昂热情。

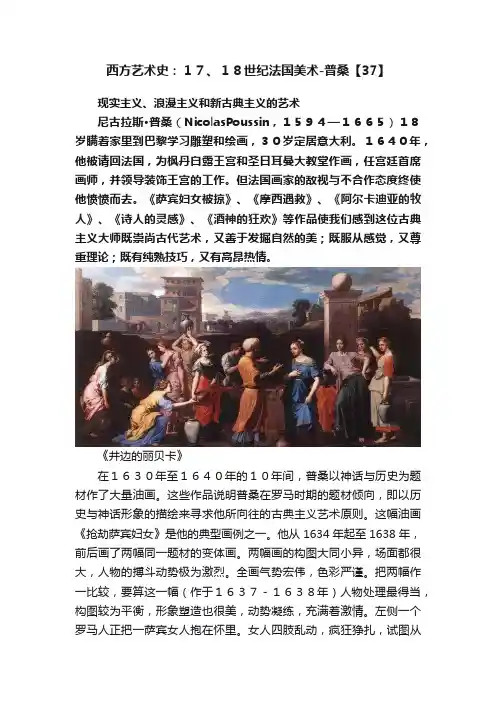

《井边的丽贝卡》在1630年至1640年的10年间,普桑以神话与历史为题材作了大量油画。

这些作品说明普桑在罗马时期的题材倾向,即以历史与神话形象的描绘来寻求他所向往的古典主义艺术原则。

这幅油画《抢劫萨宾妇女》是他的典型画例之一。

他从1634年起至1638年,前后画了两幅同一题材的变体画。

两幅画的构图大同小异,场面都很大,人物的搏斗动势极为激烈。

全画气势宏伟,色彩严谨。

把两幅作一比较,要算这一幅(作于1637-1638年)人物处理最得当,构图较为平衡,形象塑造也很美,动势凝练,充满着激情。

左侧一个罗马人正把一萨宾女人抱在怀里。

女人四肢乱动,疯狂狰扎,试图从他那强有力的臂膀中挣脱出来。

为加强这一组人物,画家在他们左侧又添了一个穿红衣的传令官。

他的动势与抢劫者构成明显的动静对比。

传令官似乎很冷静地站着,观看这一场野蛮的劫掠。

另一个站在建筑物高处的罗马指挥官,身披红色大氅,十分醒目。

他是这场劫掠的制造者与指挥者。

他身上的红色不仅与下面的传令官的红色相呼应,而且牵引了前景上左右两组的抢劫与屠杀行为。

右边一个老人抱住狂暴的罗马士兵,企图阻止他去杀害被抛掷在地上的婴儿。

婴孩的母亲,萨宾妇女被推搡倒地,但她仍无力地用双臂挡住那个赤裸着上身的凶残的屠杀者。

这三个形象构成一个斜三角形,稳定地置于全画的右半部。

西方艺术史:17、18世纪法国美术【39】现实主义、浪漫主义和新古典主义的艺术随着洛可可风遭到猛烈抨击,艺术的美化逐渐让位于再现生活,以理性反对自由放任;以回归自然反对矫揉造作的风俗画、肖像画、静物画取代了装饰画、历史画。

开辟风俗画新路的让·巴蒂斯特·格勒兹(Jean - Baptiste Greuze, 1725-1805年)在1761年沙龙展出《乡村里的订婚》,大获成功,它真实地展现了法国农村家庭最重要的事件。

画中小伙子送聘金时的恭敬,姑娘内心的喜悦和外表的腼腆,公证人的全神贯注,小妹妹的难舍难分,大姐的满腔妒忌使狄德罗欣赏不已,认为"画上的每个人都恰如其位"。

《乡村里的订婚》《宠坏的孩子》1765,画面情节简单,画家选择这一生活现象,意在告诫父母不要娇惯孩子,但在画中精心描绘一位身着农妇衣裳的美丽少妇以欣赏的目光看着自己蛮横的儿子。

画家运用古典主义手法,重单纯的素描色调,画中环境杂物很有生活气息,唯人物,尤其小孩的形象不太自然,小狗倒画得挺生动。

《宠坏的孩子》格勒兹极重题材的选择,《父亲的诅咒》、《被惩罚的儿子归来》、《打破的水罐》1785,色的女人体装饰了巴黎大量的宫室和府第。

前者的《赫拉克利与奥菲尔》和后者的《老人像》都表现出素描的精到和运笔设色的大胆沉着。

《父亲的诅咒》:格勒兹的风俗画都像舞台话剧场面。

画家以深重背景突出一组动作夸张的人物,人们依画中人动势去理解所发生的事件和他们之间的关系。

画家重人物动势设计,忽略人物的面部表情所揭示的个性心理,这是古典主义的缺陷之处,按古典主义理论,只以理性指导,不表现人物情感,重素描关系,不表现色彩变化,这里我们看到画家运用繁密的线条变化描绘动势所引起的复杂褶纹变化美感。

《父亲的诅咒》《打破的水罐》《老人像》红黑粉笔、铅笔《惩罚忘恩负义的子女》1778,这是一个具有戏剧性效果的画面,画家运用聚光法使死者老人置于醒目处,由此而伸发出画中人的各不相同的反应。

17、18、19世纪的美术(外国美术史)一、17世纪意大利美术、荷兰、佛兰德斯美术、西班牙美术和法国美术二、18世纪法国罗可可美术、英国美术和意大利美术三、19世纪法国美术、俄罗斯美术、英国美术17世纪的欧洲美术,是以巴洛克风格为代表的多种风格共存并互有影响的时代。

所谓“巴洛克”,意大利语义为奇形怪状矫揉造作;葡萄牙语义为形状不规则的珍珠。

它是一个贬义词,人们借用巴洛克这个词来嘲弄具有这种风格的艺术。

巴洛克艺术的主要特征有:1、由于它服务于教会上层和贵族,为了宣扬宗教和满足享乐的欲望,不惜重金建造豪华宫殿、住宅和大量装饰绘画、雕刻,使其显得壮观和华丽。

2、文艺复兴的美术强调理性的宁静与和谐;而巴洛克艺术则强调非理性的无穷幻想与幻觉,极力打破和谐与平静,在雕刻和绘画中都充满了紧张的戏剧气氛。

建筑则体现出丰富多变的构造,饱含激情和强烈的运动感是巴洛克艺术的主要特征。

巴洛克式艺术品给人感觉总在不停地运动着,有着强烈而复杂的节奏旋律,强烈的明暗对比造成动感和不稳定感。

在建筑上大量使用曲线和椭圆形。

3、巴洛克艺术很重视空间关系处理,表现出艺术形象的空间立体。

绘画依靠光造型,追求空间深度感,建筑和雕刻强调层次和深度,尽量打破平面。

4、巴洛克艺术还强调综合艺术处理,这种综合在总体上有建筑、雕塑和绘画的综合,也有绘画与雕刻的互相综合、造型和环境的综合,也包含自身各部分的综合。

因为巴洛克艺术受宗教支持庇护,所以不可避免地充满浓厚的宗教色彩。

巴洛克艺术在不同国家、不同社会背景下的艺术风格各不相同:在天主教势力占统治地位的意大利和佛兰德斯,受到宗教势力支配的罗马巴洛克风格占主要地位;在君主专制、王权至上的法国,古典主义风格为主流;而在资本主义比较发达的荷兰和英国则流行现实主义的市民艺术。

17世纪的意大利美术在这个时代背景下,美术家的队伍发生了变化,一部分走向国王、教皇宫廷,成为他们的御用国家,为封建贵族和宗教服务,形成以贝尼尼为代表的“罗马巴洛克”艺术;一部分画家则主张保护和继承文艺复兴大师们的艺术创造成就,建立美术学院,这就是以波伦亚的卡拉齐兄弟为代表的学院主义,他们既不反对受官方教廷支持的巴洛克,也不支持和反对与官方巴洛克对立的走向社会底层的卡拉瓦乔的现实主义。