中国近现代文学50年代、60年代散文

- 格式:ppt

- 大小:63.50 KB

- 文档页数:2

辽宁大学考研指南--中国现当代文学我的考研路提起考研,大家一定会觉着,这是一条很长很累的路,事实上,也就是这样的。

但考研却吓不走那些敢于追梦的人。

当然,中国还是有很多有梦想的人,所以你看到的是考研大军一年比一年壮大,看着前方的独木桥,你又开始了自我怀疑,想着竞争力这么大,自己到底能不能过,别告诉我你不在乎结果,付出了,当然会想有收获,人之常情。

我当时想着,自己能体会考研的过程,不在乎结果走这一程,心态特别好,可是,走着走着,有些事就变了,我就开始告诉自己,要冲着结果全力以赴,不可以抱着试一试,体验考研的想法。

我开始有些焦虑,有些浮躁,我想,这才是常态的过程吧,自此,我才真正走近考研。

我是在二月份决定要考研的,但真正开始却是在四月份,真正投入是在七月份,告诉你们这个过程是想你们有前车之鉴,不要像学姐一样白白浪费太多时间。

想好了,下定决心就要去做,果断一些。

当你无所畏惧的向前走时,就会发现,原来没有你想象的或是别人告诉你的那么难。

这样,在前期时,你便会打下一个好的基础,不至于你后来回忆起来时,为浪费不必要的时间而后悔,要是当时我怎样怎样就好了,人生没有如果……想好了立马去做。

至于怎样做,学姐会简单介绍一下,但只能是参考,因为每个人都不同,学习也是因人而异的。

开始复习时,恰逢石家庄夏天的高温,自习室里没有空调,电扇吹的全是热风。

经常是学着学着,自习室只剩自己一个人了。

那时,我每天想的就是多做题、多看书,按时完成计划,不敢有丝毫懈怠。

白天一丝不苟的学习,夜里也不得清静,我经常会在梦中惊醒,梦见自己又在考场答题,又答得一塌糊涂……那段时间过得浑浑噩噩。

经过三个月的坚持,我习惯了单调的备考过程:没有周末,几乎每天都是不变的重复。

国庆节以后,由于自我加压,任务变得更重;各科的真题一遍一遍地演练总结,专业课更是不敢有放松,一直看书做总结笔记;当然辅导班也想过,咨询过xx教育的老师,他们都很热心的帮我解答了不少疑惑,尽管因为囊中羞涩我最后还是没有报他们的辅导班,在此对xx的老师们表示深切的敬意。

结合本课程所学,梳理中国现代散文的发展史。

篇一:中国现代散文的发展可以追溯到 20 世纪初。

在清朝末年,随着民族意识的觉醒,散文创作也逐渐摆脱了传统诗词的束缚,逐渐走向现代性。

20 世纪 20 年代,是现代散文的第一个高峰期。

这一时期涌现出了一批优秀的散文家,如鲁迅、胡适、林语堂、老舍等。

他们的作品反映了当时社会的现状和人民的生活,表现出对旧文化和旧制度的不满,倡导新文化和新思想。

30 年代至 40 年代是中国现代散文的第二个高峰期,散文创作不仅反映了当时社会的政治和文化环境,也反映了作者的个人情感和思想深度。

这一时期的散文家有巴金、老舍、茅盾、沈从文等。

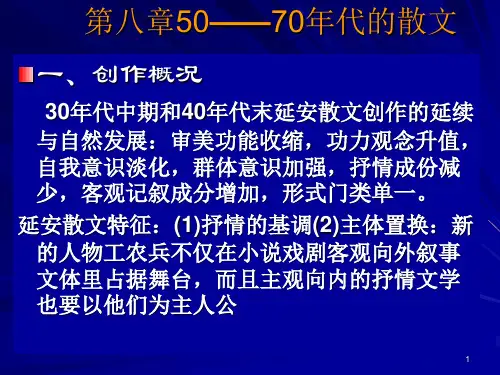

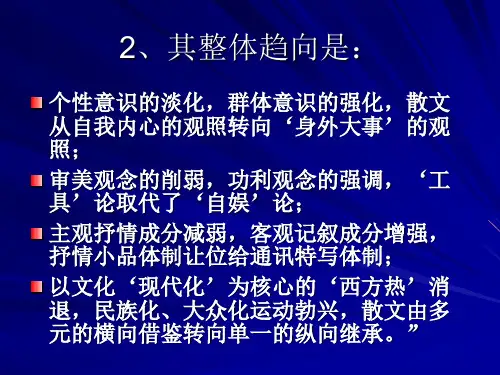

50 年代至 70 年代是中国现代散文的第三个高峰期,这一时期的散文创作主要反映了作者对现实社会的不满和对美好未来的向往。

散文家包括艾青、田间、丁玲、王蒙等。

进入 80 年代,中国现代散文进入了一个多元化的时期,散文家的创作风格和题材也更加丰富和多样化。

这一时期的散文家有朱自清、冰心、余秋雨等。

90 年代以后,中国现代散文的创作风格和题材更加开放和自由,散文家的创作也更加注重个人情感和思想深度。

这一时期的散文家有贾平凹、莫言、余光中等。

总体来说,中国现代散文经历了从传统到现代的转变,反映了中国社会的历史和文化变革,同时也展示了作者对个人和社会的思考和感悟。

篇二:中国现代散文的发展历程可以追溯到 20 世纪初。

在鸦片战争后,中国的社会结构、政治制度和文化传统都发生了巨大的变化。

随着西方文化的传入,中国文学也开始了新的探索。

20 世纪 20 年代,散文创作开始受到关注。

这一时期的散文作品更加注重表现个人情感和思想,倡导文学与社会现实的联系。

著名的散文家包括鲁迅、茅盾、老舍等人。

他们的作品深刻地反映了当时社会的黑暗面,揭示了人性的复杂性。

30 年代到 40 年代是中国现代散文创作的高峰期。

这一时期的散文作品更加注重艺术性和个性化,表现出作者的深刻思考和对生命、自然、人性的探索。

50至60年代,诗化抒情散文的代表首推50至60年代,诗化抒情散文的代表首推《海市》《海市》原文:我的故乡蓬莱是个偎山抱海的古城,城不大,风景却别致。

特别是城北丹崖山峭壁上那座凌空欲飞的蓬莱阁,更有气势。

你倚在阁上,一望那海天茫茫、空明澄碧的景色,真可以把你的五脏六腑都洗得干干净净。

这还不足为奇,最奇的是海上偶然间出现的幻景,叫海市。

小时候,我也曾见过一回。

记得是春季,雾蒙天,我正在蓬莱阁后拾一种被潮水冲得溜光滚圆的玑珠,听见有人喊:“出海市了。

”只见海天相连处,原先的岛屿一时不知都藏到哪儿去了,海上劈面立起一片从来没见过的山峦,黑苍苍的,像水墨画一样。

满山都是古松古柏;松柏稀疏的地方,隐隐露出一带渔村。

山峦时时变化着,一会山头上幻出一座宝塔,一会山洼里又现出一座城市,市上游动着许多黑点,影影绰绰的,极像是来来往往的人马车辆。

又过一会儿,山峦城市慢慢消下去,越来越淡,转眼间,天青海碧,什么都不见了,原先的岛屿又在海上重现出来。

这种奇景,古时候的文人墨客看到了,往往忍不住要高声咏叹。

且看蓬莱阁上那许多前人刻石的诗词,多半都是题的海市蜃楼,认为那就是古神话里流传的海上仙山。

最著名的莫过于苏东坡的海市诗,开首几句写着:“东方云海空复空,群仙出没空明中,摇荡浮世生万象,岂有贝阙藏珠宫……”可见海市是怎样的迷人了。

只可惜这种幻景轻易看不见。

我在故乡长到十几岁,也只见过那么一回。

故乡一别,雨雪风霜,转眼就是二十多年。

今年夏天重新踏上那块滚烫烫的热土,爬到蓬莱阁上,真盼望海上能再出现那种缥缥缈缈的奇景。

偏我来的不是时候。

一般得春景天,雨后,刮东风,才有海市。

于今正当盛夏,岂不是空想。

可是啊,海市不出来,难道我们不能到海市经常出现的地方去寻寻看么?也许能寻得见呢。

于是我便坐上船,一直往海天深处开去。

好一片镜儿海。

海水碧蓝碧蓝的,蓝得人心醉,我真想变成条鱼,钻进波浪里去。

鱼也确实惬意。

瞧那海面上露出一条大鱼的脊梁,像座小山,那鱼该有十几丈长吧?我正看得出神,眼前刺溜一声,水里飞出另一条鱼,展开翅膀,贴着水皮飞出去老远,又落下去。

中国现代文学史(下)复习资料第一章 1949—1976文学思潮一、五六十年代文学思潮1.第一次全国文代会:1949年7月2日至19日在北平举行中华全国文学艺术工作者代表大会。

会议由郭沫若提议召开,成立了以郭沫若为主席,茅盾、周扬为副主席的全国文艺界组织——中华全国文学艺术界联合会(简称文联)。

第二章五六十年代小说一、五六十年代小说概述1.50年代中期以后,长期小说创作丰收,主要作品:赵树理《三里湾》,高云览《小城春秋》,曲波《林海雪原》,李六如《六十年的变迁》,梁斌《红旗谱》,周立波《山乡巨变》,杨沫《青春之歌》,冯德英《苦菜花》,周而复《上海的早晨》,吴强《红日》,李英儒《野火春风斗古城》,冯志《敌后武工队》,刘流《烈火金刚》,欧阳山《三家巷》,草明《乘风破浪》,柳青《创业史》,罗广斌、杨益言《红岩》,欧阳山《苦斗》,姚雪垠《李自成》,浩然《艳阳天》2.杜鹏程《保卫延安》,小说塑造了中共高级将领彭德怀的形象,后随着对彭的批判而遭禁。

3.吴强的长篇小说《红日》。

4.曲波《林海雪原》被称为“革命英雄传奇”。

5. 都市文学:周而复《上海的早晨》。

6.“山药蛋派”:赵树理、马烽、西戎、李束为、孙谦、胡正。

7.周立波,湖南益阳人,他的长篇小说《暴风骤雨》,在50年代初被苏联授予“斯大林文艺奖”。

《山乡巨变》写集体化道路的必然性,刻画众多人物形象,如动摇落后的中农(盛佑亭,绰号“亭面糊”)8.《李双双小传》为李准赢得广泛声誉,小说背景为大跃进、人民公社化运动。

二、柳青梁斌杨沫等1.这一时期能代表时代主流特征而包容着复杂性的小说,以柳青《创业史》、梁斌《红旗谱》、杨沫《青春之歌》为代表。

2.柳青《创业史》这部小说要向读者回答的是:中国农村为什么会发生社会主义革命和这次革命是怎样进行的。

(主题先行)3.梁斌的革命历史小说《红旗谱》由三部长篇构成:《红旗谱》、《播火记》、《风烟图》,主要人物有:朱老忠、严志和、冯兰池。

50年代著名散文每个人的心中都有一条老街,下面是店铺心中的老街。

《老街的记忆》一张褪色的照片,好像带给我一点点怀念。

巷尾老爷爷卖的热汤面,味道弥漫过旧旧的后院,流浪猫睡熟在摇晃秋千,夕阳照了一遍他咪着眼。

周末回家拜望父母,饭后邀上老婆孩子,走了一趟家乡罗针田的老街。

三十年前的老街,是我儿时记忆中最繁华的处所、最向往的地带。

青石板铺就的街道两旁,是清一色的旧木房。

赶集的日子,供销社、铁匠铺、裁缝铺、小商店还有医院内,塞满了穿着深蓝、军绿、黑灰衣裳的庄稼汉与穿着花衣的村姑,板壁和地板不断发出卡啦卡啦地声响。

各类小吃摊边、摆了小人书和连环画的地摊旁,常常被一大群赤脚的孩子围住,十数双眼睛直勾勾地盯在摊儿上,围着灰白围裙的老板一边手忙脚乱地劳作,一边拿孩子们的诨名取乐。

街上偶尔有玩狮子的、打莲霄的、耍小猴小狗的,每当此时,大人们就停下手中的活儿,掏出旱烟袋边看边笑边点头赞叹,孩子们则又蹦又跳地试图去拽狮子的尾巴、摸小猴的脑袋……老街呈东西向弧形,街道宽3米左右。

1988年,鄂西电视台与湖北电视剧制作中心合作拍摄10集电视剧《天池山血泪》,曾在这里驻扎取景。

如今,很多木房子都已损毁拆除或重建了,半数以上原住民都已迁走。

我带家人从东头开始,去寻找与祖辈、与我有关的记忆。

最东头,是一段向上的青石阶梯,后来铺成了水泥路。

无从考证,这段路是否为古巴盐大道的一部分。

石阶两边,住着十余户人家,记忆最深的,是右边的一家谷米、面粉加工厂,小时候,常背一袋稻谷或玉米,随父母一起来加工;左边,是牲畜交易市场。

如今,都只剩下断壁残垣了。

转过身来,是罗针田小学的发源地。

上世纪40年代,我的伯父王开永在这里开创私塾,成为罗针田小学的创始人(恩施教育志有记载)。

伯父是国民党员,解放时被抓去劳教,直到80年代初才回到故乡,并在小学旧址处租住四年后去世。

对面,是一家刘姓照相馆,我的第一张单身照就是在这里拍下的,当时读小学四年级,我参加罗针田公社小学生听说读写四项能力竞赛获得冠军,学校安排在这里照了相,可惜不知这张宝贵的照片到哪儿去了!继续西行,来到我记忆中最温馨的地方——龚老裁缝铺。