黄土地 黑土地

- 格式:ppt

- 大小:830.50 KB

- 文档页数:30

黑土地、黄土地,都是什么土地作者:安利来源:《小读者·阅世界》2016年第02期1.黑色土壤腐殖质是由动植物遗骸经长期的演变而形成的,一般粘附在土粒的表面。

由于腐殖质呈黑棕色,它含量的多少就决定了土壤颜色的深浅。

黑土腐殖质含量最为丰富,腐殖质层厚度大,作用于农业生产中,表现为肥力高,钙、镁、钾、钠等无机养分也较多。

所以说,黑土地是大自然赋予人类的得天独厚的宝藏。

2.棕色棕壤也称棕色森林土,是指暖温带气候条件下发育出来的森林土壤。

棕壤在欧洲分布广泛,在我国则主要分布在辽东半岛与山东半岛,在西南地区也有分布。

由于植物腐殖质的作用,棕壤地区土壤肥力也较高,生物资源也很丰富,是重要的农业和森林土壤。

3.褐色褐土主要分布在暖温带干旱森林与灌木草原植被下。

褐土与棕壤虽然颜色相近,但成土过程与原生植被还是有区别的,尤其是土体中会有钙积层。

褐土也适宜种植粮食和经济作物。

4.红色除了土壤里的腐殖质,不同的矿物质成分也会让土壤呈现不同的颜色。

比如,氧化铁就是土壤矿物质中的“调色”高手,当它在土壤中的含量高时,土色便呈红色或棕红色。

红壤分布地带一般雨量大、降雨集中,容易造成水土流失。

5.黄色在低洼潮湿的环境,氧化铁与水作用转变成黄色的水合氧化铁(如针铁矿),这时土壤的颜色呈黄色。

黄壤是我国南方山区的主要土壤类型,它与黄土高坡上的黄土虽然都是黄色,但形成的条件并不一样。

6.灰色灰壤发育于寒温带湿润条件下的针叶林地带,又被称为灰土、灰化土或漂灰土。

7.白色白色则常常与土壤里的盐分变化紧密相连。

8.紫色紫色土是由紫色砂岩和页岩风化物发育形成的,主要分布在中国的亚热带地区,以四川盆地为主。

其土色的决定因子主要为土壤中含有的结晶性氧化铁和锰化合物。

紫色土壤中富含钙、磷、钾等营养元素,是我国南方重要旱作土壤之一。

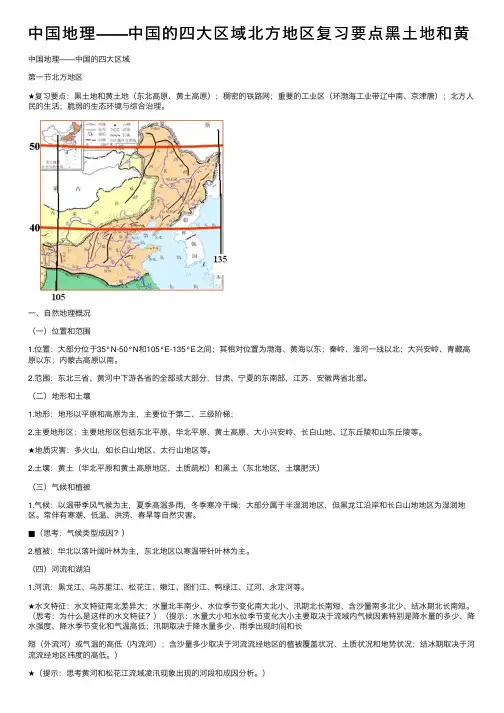

中国地理——中国的四⼤区域北⽅地区复习要点⿊⼟地和黄中国地理——中国的四⼤区域第⼀节北⽅地区★复习要点:⿊⼟地和黄⼟地(东北⾼原、黄⼟⾼原);稠密的铁路⽹;重要的⼯业区(环渤海⼯业带辽中南、京津唐);北⽅⼈民的⽣活;脆弱的⽣态环境与综合治理。

⼀、⾃然地理概况(⼀)位置和范围1.位置:⼤部分位于35°N-50°N和105°E-135°E之间;其相对位置为渤海、黄海以东;秦岭、淮河⼀线以北;⼤兴安岭、青藏⾼原以东;内蒙古⾼原以南。

2.范围:东北三省、黄河中下游各省的全部或⼤部分,⽢肃、宁夏的东南部,江苏、安徽两省北部。

(⼆)地形和⼟壤1.地形:地形以平原和⾼原为主,主要位于第⼆、三级阶梯;2.主要地形区:主要地形区包括东北平原、华北平原、黄⼟⾼原、⼤⼩兴安岭、长⽩⼭地、辽东丘陵和⼭东丘陵等。

★地质灾害:多⽕⼭,如长⽩⼭地区、太⾏⼭地区等。

2.⼟壤:黄⼟(华北平原和黄⼟⾼原地区,⼟质疏松)和⿊⼟(东北地区,⼟壤肥沃)(三)⽓候和植被1.⽓候:以温带季风⽓候为主,夏季⾼温多⾬,冬季寒冷⼲燥;⼤部分属于半湿润地区,但⿊龙江沿岸和长⽩⼭地地区为湿润地区。

常伴有寒潮、低温、洪涝、春旱等⾃然灾害。

■(思考:⽓候类型成因?)2.植被:华北以落叶阔叶林为主,东北地区以寒温带针叶林为主。

(四)河流和湖泊1.河流:⿊龙江、乌苏⾥江、松花江、嫩江、图们江、鸭绿江、辽河、永定河等。

★⽔⽂特征:⽔⽂特征南北差异⼤;⽔量北丰南少、⽔位季节变化南⼤北⼩、汛期北长南短、含沙量南多北少、结冰期北长南短。

(思考:为什么是这样的⽔⽂特征?)(提⽰:⽔量⼤⼩和⽔位季节变化⼤⼩主要取决于流域内⽓候因素特别是降⽔量的多少、降⽔强度、降⽔季节变化和⽓温⾼低;汛期取决于降⽔量多少、⾬季出现时间和长短(外流河)或⽓温的⾼低(内流河);含沙量多少取决于河流流经地区的植被覆盖状况、⼟质状况和地势状况;结冰期取决于河流流经地区纬度的⾼低。

粤教版品德与社会四年级下册第12课黄土地、黑土地教学设计一、教学目标知识目标:让同学们知道我国各个地区的气候差异;能力目标:让同学们能够理解各个地区不同的生活习惯;情感目标:激发同学们热爱祖国大好山河的自豪之情;二、教学重难点:让同学们知道我国各个地区的气候差异,让同学们能够理解各个地区不同的生活习惯。

三、教学准备:课件四、教学的过程:一、激趣导入:老师指出古人有云:橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。

所以然者何?水土异也。

同学们知道这句话的意思么?顺势引出今天的内容:(板书)《黄土地,黑土地》。

二、一方水土养一方人:老师出示:课本第64页图片的课件,请同学们仔细观察后,谈一下自己的感想。

同学们仔细观察后,学生积极讨论,老师巡视指导。

最后每个小组派出一个同学进行发言。

老师总结:同学们说的真好,由于气候因素的影响,造成我国各地土质有所差异,物产也各不相同。

这就是所谓一方水土养一方人。

三、家乡的味道:老师出示:课本第65页图片的课件,请同学们仔细观察后想一想:为什么海外游子离开家乡时要带一捧家乡的泥土?同学们仔细观察后,学生积极讨论,老师巡视指导。

最后每个小组派出一个同学进行发言。

老师总结:同学们说的真好,因为泥土带有家乡的味道。

四、南北分界线:老师请同学们仔细阅读课本第66页,然后请大家想一想:丹丹和京京的邮件说明了什么?同学们仔细阅读后,学生积极讨论,老师巡视指导。

最后每个小组派出一个同学进行发言。

老师总结:(板书)同学们说的真好,我国地理上南北分界线是:秦岭-淮河。

南北气候的差异给人们的生产和生活带来了很大的影响!四、各具特色的生产生活:老师出示课本第67页图片的课件,请同学们仔细观察后,谈一下自己的感想。

学生仔细观察后,积极讨论,老师巡视指导。

最后每个小组派出一个同学进行发言。

老师总结:同学们说的真好,在我国的各个地方人们都在积极的利用自然条件,因地制宜创造着属于自己的特色生活。

五林地五土地证明五林地五土地证明,是指在五林地上的五个不同土地的证明。

五林地是我国古代农业社会中的重要概念,指的是农田的五个主要分类。

五土地则是指五种不同的土地类型,分别是黄土地、红土地、黑土地、砂土地和湿土地。

这五种土地类型在农业生产中各有特点和用途,对于农民和农业发展都具有重要意义。

下面将逐一介绍五林地的五个土地类型及其特点。

黄土地是指土壤呈黄色的土地,这种土地常见于黄土高原地区。

黄土地属于一种贫瘠的土地,土层较薄,养分较少,但透水性好,能够保持较好的排水性和保水性。

黄土地适宜种植小麦、玉米等作物,是我国重要的粮食生产区之一。

红土地是指土壤呈红色的土地,这种土地主要分布于南方的亚热带地区。

红土地属于一种较为肥沃的土地,土壤中富含铁、铝等物质,适宜种植茶叶、糖料、柑橘等经济作物。

红土地还常用于栽培香蕉、木瓜等热带水果。

黑土地是指土壤呈黑色的土地,这种土地主要分布于东北地区和内蒙古地区。

黑土地是我国最肥沃的土地之一,土壤中富含有机质和养分,保水性好,适宜种植大豆、玉米、小麦等作物。

黑土地上的农田一年三熟,是我国重要的粮食和经济作物生产区。

砂土地是指土壤中含有较多砂粒的土地,这种土地常见于沿海地区和沙漠地区。

砂土地透水性和排水性较好,但养分含量较低,不适宜种植大部分农作物。

砂土地适宜发展沿海滩涂农业和沙漠绿化,如种植沙棘、碱蓬等植物。

湿土地是指土壤中含有较多水分的土地,这种土地常见于湖泊、河流沿岸和沼泽地带。

湿土地通常是水稻种植的理想选择,适宜发展水稻农业和渔业。

湿土地也是一些特殊植物和动物的重要栖息地。

五林地的五个土地类型各有特点,适宜种植不同的作物。

合理利用这些土地资源,可以提高农业生产效益,增加农民的收入。

同时,科学合理的土地利用也可以保护土地资源,减少土地退化和环境污染。

在现代化的农业生产中,我们需要更加科学地利用五林地的五个土地类型。

通过土壤调理、施肥、灌溉等措施,可以改善土壤质量,提高土壤肥力。

我国的黄土地、黑土地、红土地问题

我国的黄土地、黑土地、红土地问题

我国黄土地主要分布在黄土高原和华北平原,黄土高原的黄土为风积形成,华北平原为水积形成。

黄土具有直立性,节理发育,质地疏松,受水易崩塌。

准确的说,黄土高原东部地区属于褐土,表层土不厚,心土层较粘重,常有铁锰胶膜淀积,底土层有钙质淀积,剖面呈褐色,有石灰性反应,呈微碱性。

适于发展温带农林果木,许多温带水果比如苹果、梨等多产于此地。

高原其他地区多有黑垆土分布,是黄土高原上古老的耕作土壤熟化层约有50厘米,有明显的犁底层,底部有黄土母质,植被稀少,气候干旱,农业以旱作为主,如种植耐旱的谷子(小米)。

华北平原多位黄潮土,由黄土性母质沉积物经长期耕作熟化而成,地下水位较高,易盐碱化,多植棉花、小麦以及其他旱粮。

黑土地一般是指东北平原地区,三江平原及松嫩平原中东部为黑土,这里气候湿润,腐殖质层深厚,结构良好,土层疏松多孔,质地适中,呈微酸性,是自然肥力很高的土壤,这里盛产大豆,麦类,高粱,马铃薯等,也种植水稻。

松嫩平原西部地区分布的是黑钙土,表层黑色,腐殖质层比黑土稍薄,质地较轻,呈微酸性,与黑土类似,土质肥沃,适种性广,农作物与黑土区大致一样。

红土地一般是指中亚热带的红黄壤以及南亚热带、热带地区的砖红壤,广泛分布于我国的东南丘陵以及云贵高原。

发育于较气候湿润地区深厚的红色风化壳粘土层上,含铁铝较多,粘土矿物中以高岭土为主,有机质积累较少,淋溶作用较强,呈酸性。

丘陵台地多辟为梯田,种植茶、油茶、油桐、柑桔、杉树、松树、龙眼、荔枝等亚热带、热带的耐酸性经济作物。

《黄土地黑土地》说课设计《黄土地黑土地》是《品德与社会》四年级下册第四单元题为《我们生长在中国》下的一个学习内容。

与另外三个学习主题《江山如此多娇》、《我们的母亲河》、《五十六个民族五十六朵花》共同承担着体验祖国美丽,感受祖国伟大的教学任务。

本单元之前,教学内容的设计与“社区生活”紧密结合,本单元则引导学生把关注的目光转向“祖国母亲”。

在整体解读本单元教学内容,依据教学主题特点,结合本课《黄土地黑土地》教学内容,参照课程三维目标,本课教学重点如何定位,以及为什么这样定位,我阐述如下:(谈教学目标定位及分析)1、情感、态度、价值观:在感知黄土地、黑土地的地理、气候、文化差异过程中,激发学生的乡土情,民族情;树立学生爱国的价值观。

研读本单元内容,单元题目——“我们生长在中国”扑面而来,它明白无误的告诉我们——我们的“根”就在中国,在中国这片土地上生活的人们,头顶中国的蓝天,脚踏祖国的大地,这里的人们一出生,就已经深深的烙上中国印。

正是带着这种浓烈的民族认同感和自豪感,本单元的每一个内容——祖国瑰丽多姿的地理概况,灿烂悠久的历史文化,各具特色的生活方式,各民族和谐共处民族情意……丰富多彩的教学资源一一呈现在我面前,进入我的心田,激发着我的教学情感。

我带着这一切,走进孩子们的心田,给他们的情感,价值观形成积极的影响。

我坚信,随着学习领域的拓展,眼界的开阔,一定会大大启发学生的土地情,乡土爱,激发爱国热情,萌生民族自豪感。

何为民族情,在某种意义上讲,就是土地情,乡土情,家乡情。

这种情《黄土地黑土地》中处处都有着流露和体现。

课程中的乡土情与教师备课时酝酿出的民族情产生和谐共振,为落实课程三维目标之情感•态度•价值观目标会产生很好的情感迁移效应。

2、知识目标:了解基本的我国地理地形差异的知识,探究地理、气候差异对人们生产和生活的影响;依据总目标,我认为本课在知识“一方水土养一方人”这里的一方水土,涵盖了地理、气候、土壤等自然因素;一方水土的不同,造就了一方人不同的生活习惯和生活方式,这句话中又包蕴着丰富的文化内涵。

第六章北方地区第一节自然特征与农业(2课时)教材分析本节教材在整个中国地理的教学中占有重要地位,它为今后学生自主学习其他区域作了铺垫。

北方地区是我国四大地理区域的一个重要地理分区,应做一个充分的了解。

了解自然地理和人文地理特点,为以后的学习发展打下良好的基础。

北方地区的自然特征,主要包括黑土地、黄土地和重要的旱作农业区两部分内容。

为加深学生对北方地区的认识了解,可安排学生阅读、讨论教材安排的大量阅读材料,培养学生分析问题、解决问题的能力。

教学方法由于学生已学习了我国地形、气候、人口等概况,学习北方地区以学生为主体,教为学服务,最终达到让学生学会、会学这一思想。

可采用读图分析法、自主-合作探究教学法、激励教学法、多媒体辅助教学法、练习法等教学方法,完成教学目标。

学情分析学生已经学习了四大地理区域的划分以及依据,四大地理区域的自然和人文特征能够简单地阐述,但是对于北方地区的农业生产的特征,以及对北方地区的内部区划等问题,学生可能会有一定的困难,教学中应该予以简单明白、深入浅出的分析。

学法建议学习过程中采用同桌互相交流的形式,结合地图、资料等信息,从教材中“发现问题一提出问题一探索问题一解决问题”,共同合作,展开讨论,交流学习成果,完成学习任务。

教学目标知识与能力1.了解北方地区的位置、范围等基本情况2.了解北方地区的主要地形、气候特点及其分布。

3.了解北方地区的农业生产特征和主要农作物及分布。

过程与方法1.充分利用学生已有知识,引导学生读图归纳北方地区的地理位置、范围、地形、气候等特征,并进行简单的评价。

2.分析北方地区的主要自然地理特征,探讨其对该地区的人民生活、经济发展产生了什么影响,尤其是对当地农业生产有哪些影响。

3.了解北方地区农业生产方式和主要农作物,分析形成原因,讨论农业发展带来的问题及解决办法。

情感态度与价值观1.通过分析北方地区自然条件特征及其对当地人们生产生活的影响,初步树立因地制宜的观念。

第五章各具特色的四大地理单元【导入新课】上学期我们学习的是中国地理概论,主要是从不同的地理要素出发,了解中国的整体特征。

而这学期主要是认识中国不同的区域,了解不同区域的地理特征和地理差异。

【问】这学期学习地理的方法与上学期有什么不同?【学生阅读】P2潘博士—→学法指导活动:中国四大地理单元【看谁观察最仔细】P5图5.1“中国四大地理分区”【问】从图中可以看出,我国可分为哪四个地区?【生答】北方地区、南方地区、西北地区、青藏地区1、形成四大单元的原因【问】分区的依据是什么?【生答】形成四大区域的原因:地理位置、自然条件、人文地理特点的差异。

2、四大地理单元的界线【活动】掌握我国四大地理单元的界线,完成P3活动。

①南方地区与北方地区的分界线大致以秦岭-淮河为界,确定界线的主导因素是气候(气温和降水)②北方地区与西北地区的分界线大致以季风区与非季风区、400毫米年降水量线为界,确定界线的主导因素是季风。

③青藏地区与其他地区的分界线大致是地势第一级阶梯和第二级阶梯的界线,确定界线的主导因素是海拔。

【承转】下面,我们来了解我国的北方地区。

第一节北方地区——黑土地和黄土地教学目标:1.知道北方的位置、范围、面积和人口等基本情况。

2.通过引导学生读图、分析对比,使学生识记北方的区域特征。

3.了解北方的矿产资源及重要的工业基地。

4.分析因地制宜发展生产的成就、问题及措施,使学生认识到自然环境对人类经济活动的影响相当巨大。

教学重点:北方的自然环境、黄土地与黑土地的区域差异。

教学难点:分析北方地区气温、降水的特点及其对生产、生活的影响。

教学设计:活动一:北方地区的基本概况【问】读P4图5.2“北方地区图”,注意下面的问题:1、北方地区在全国的什么部位?◆位于秦岭-淮河以北的地区。

2、找出北方地区包括的主要省区和所临的海?◆黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、北京市、天津市、河南省、山西省、山东省、陕西省。

(10个)◆渤海、黄海3、北方地区的面积约占全国比例的20%,人口约占全国的40%。

考点19 北方地区考点热度★★★★☆一、自然特征与农业1.黑土地、黄土地(1)位置北方地区大体位于大兴安岭、青藏高原以东,内蒙古高原以南,秦岭—淮河以北,东临渤海和黄海。

(2)地形以平原和高原为主。

东北平原被称为“黑土地”,华北平原和黄土高原被称为“黄土地”。

(3)气候地跨中温带和暖温带,大部分属温带季风气候,属于半湿润区。

2.重要的旱作农业区(1)发展优势:平原面积大,土壤肥沃,耕地集中连片。

(2)农作物粮食作物:小麦、玉米、谷子;经济作物:甜菜、棉花、大豆(3)黄土地农业发展制约条件措施发展方向灌溉水源不足,春旱严重跨流域调水如南水北调等节水农业(4)华北地区春旱的主要原因:①春季少雨;②春季升温快,蒸发量大;③春季正值华北地区冬小麦返青和玉米、棉花出苗,农业用水量较大。

二、东北三省1.自然环境(1)位置和范围东北三省包括黑龙江省、吉林省、辽宁省。

位于我国东北部。

东南有鸭绿江和图们江流过,这两条河是我国与朝鲜的界河。

北是小兴安岭,西倚大兴安岭。

大、小兴安岭的北部有黑龙江流过,这是中俄界河。

山地之间是辽阔坦荡的东北平原。

(2)地形以山地和平原为主。

积雪期长,大、小兴安岭和长白山地是我国最大的天然林区。

“山环水绕、沃野千里”。

(3)气候冷湿。

大部分地区冬季漫长严寒,夏季短促温暖;降水集中在夏季,冬季降雪较多2.农业发展——从“北大荒”到“北大仓”(1)发展条件有利:地势平坦,土壤肥沃,雨热同期的气候不利:春秋季节易发生低温冻害(2)东北三省气候冷湿,由于纬度较高,又紧邻亚洲北部寒冷的冬季风源地,大部分地区冬季漫长严寒,夏季短促温暖,大兴安岭北部地区长冬无夏,只有南部的辽东半岛冬季较短,东北三省降水集中在夏季,冬季降雪较多。

(3)东北三省气温只能一年一熟,且在春秋经常受寒潮影响,易发生低温冻害。

东北平原地势平坦,土壤肥沃,适宜大规模机械化耕作,气候雨热同期,有利于农作物的生长,盛产小麦、玉米、大豆、水稻等,是我国机械化程度最高、提供商品粮最多的粮食生产基地。

黑土地与黄土地范文

首先,黑土地主要分布在我国东北地区,包括黑龙江、吉林、辽宁等

省份,而黄土地则主要分布在我国中西部地区,包括陕西、甘肃、河南等

省份。

黑土地与黄土地之间的地理位置差异决定了它们的环境条件和气候

特点也会有所不同。

其次,黑土地的形成主要受到气候和植被的影响。

黑土地的形成需要

具备寒温带气候和草地或森林植被条件,长期的植物积累和腐殖质的堆积,使得土壤具有肥沃的特点。

黄土地的形成则受到干旱气候、风力侵蚀和地

质地貌的影响,其土壤颗粒较大,排水性较差,但是含有大量的矿物质,

对植物的养分供应较为适宜。

再次,农业利用方面,黑土地以其肥沃的土壤条件,适宜发展粮食作

物种植,如小麦、玉米和大豆等。

黑土地上的农田产出的农产品质量好、

口感佳,受到市场的青睐。

而黄土地则适合发展经济作物的种植,如棉花、油菜等,但由于其土壤贫瘠,对水肥的需求较大,所以在农业生产上需要

更多的投入。

最后,环境保护方面,黑土地属于一种有机质丰富的土壤,但由于其

肥力较高,易受到土地利用过度、农业面源污染等问题的困扰,需要加强

土地保护和农田水利建设。

而黄土地的生态环境较为脆弱,适应性较差,

容易受到风蚀、水蚀等自然灾害的影响,因此也需要加强水土保持和植被

恢复等工作。

综上所述,黑土地与黄土地在地理位置、形成原因、农业利用和环境

保护等方面有着明显的差异。

深入研究和合理利用这两种土壤类型,将有

助于推动我国农业的可持续发展和生态环境的保护。