黄土地黑土地说课稿

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:6

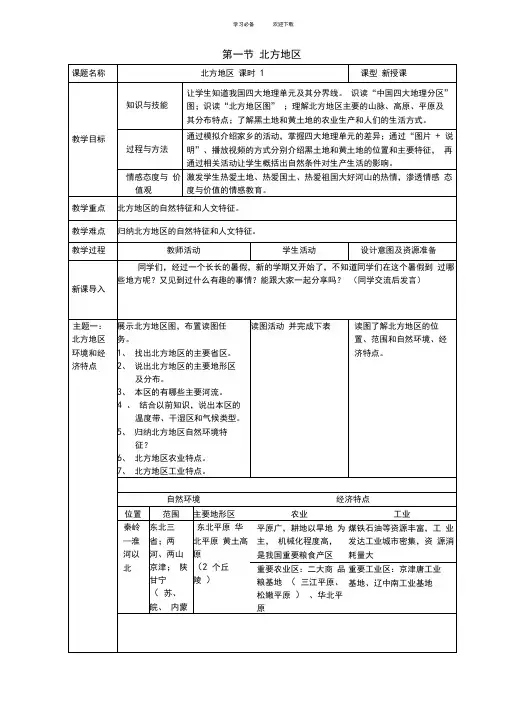

第五章各具特色的四大地理单元第一节北方地区——黑土地和黄土地(第1课时)导学案学习指南?1.我国有哪四大地理单元?划分四大地理单元的依据是什么?2.我国北方地区和南方地区的分界线是什么?3.我国北方地区的面积和人口各占多大比例?教学过程:一、学生活动1:读“我国的四大地理分区”,并回答下列问题:1.我国幅员辽阔,地形和气候条件复杂,地理环境差异很大,根据各地的____________、_______________和人文地理特点的不同,把我国划分为四大地理单元,即________地区、__________地区、__________地区和青藏地区。

2.北方地区和南方地区的分界线,大致是______________________________一线3.青藏地区和其他三个地区的分界线,大致是:_____________山脉、_______________山脉和_____________山脉。

4.我国四大地理单元中,海拔最高的是______________地区,平原分布最广的是______________地区。

5.北方地区面积占全国的______________,人口占全国的_________________。

6.北方地区的气候冬夏季节差异________,平原面积__________,耕地以_________为主,易于机械化耕作,是我国重要的_____________产区。

7.北方地区_________、_________、__________等资源丰富,工业发达,工业城市___________,资源消耗量___________。

二、学生活动2:读“肥沃的黑土地”,并回答下列问题:8北方地区的农作物的耕作制度是:_____________,或两年三熟。

9.东北地区的大兴安岭、小兴安岭和长白山区,由于气候______________,森林植被以_______________为主。

10.东北平原________肥沃,耕地辽阔,适宜大面积_________________耕作。

世界最大的黄土堆积区——黄土高原尊敬的各位评委、老师!大家好!我今天说课的题目是人教版初中地理八年级下册第六章第三节《世界最大的黄土堆积区——黄土高原》,接下来我将从说教材分析、说学情分析、说教法学法分析、说教学过程设计、说板书设计以及说教学反思五个板块进行阐述。

一、说教材分析1.说教材的地位与作用《世界最大的黄土堆积区——黄土高原》是选自人教版初中地理八年级下册第六章第三节的内容。

本节课是中国地理“认识区域”部分,继东北三省后教材选择讲述的第二个地理区域,是在学生对中国的区域地理有了一番了解的基础上的进一步学习。

通过本节的学习,使学生能够举例说明区域自然地理要素之间的相互作用和相互影响,认识区域发展与生态环境保护的辩证关系,培养学生正确的人地观念,并为学生日后学习高中地理打下坚实的基础。

2.说教学目标根据对教材的分析,以及中学生半成熟、半幼稚;抽象思维已占主导地位,但仍以具体形象思维做支柱的心理结构特点,我确定了一下三维教学目标:知识与技能目标:①让学生运用地图,说出黄土高原的地理位置和范围。

②了解黄土高原上黄土物质的形成原因。

③在地形图上识别本区主要的地形类型。

④了解黄土高原水土流失的自然和人为原因,并探讨解决黄土高原水土流失和干旱的主要措施。

过程与方法目标:①通过阅读地图说明黄土高原的位置,培养学生读图、分析图的能力②通过读图简要描述黄土高原的地形特征。

③运用资料分析黄土高原水土流失的原因和治理措施。

通过分析,认识到自然环境各要素之间相互作用相互影响的复杂关系。

进一步培养学生的归纳分析能力。

情感态度与价值观目标:通过本节的学习,培养学生正确的人地观念,认识到区域发展与生态环境保护的辩证关系,树立可持续发展的观念。

3.说教学重难点根据对教材的理解,以及对以上教学目标的分析,我确定了一下教学重难点:重点:黄土高原的位置与范围及黄土高原水土流失的原因难点:黄土高原的形成及黄土高原水土流失的原因二、学情分析本节内容是在学生对中国的区域地理特别是中国的自然环境有了一定的了解的基础之上,并在八年级学生有了一定的知识积累和归纳分析能力,探究知识的热情高涨,思维深度、发散思维都有所增加的情况下的进一步学习。

自我介绍:各位评委老师,上午好,我是_____号考生。

说课:今天我说课的题目是《__沟壑纵横的特殊地形区黄土高原__________》。

首先我们来进行教材分析。

一、教材分析:本节课出自_人民教育___出版社出版的《_八年级_地理_书_____》下册第_八_章第__一节。

1、本节课分_2__个部分内容,分别是:__世界上最大的黄土堆积区和严重的水土流失_________________2、本节课是在学习___省内区域___的基础上,进一步学习______跨省区域_____的关键。

3、本节课贯穿了下一节课的______教学,是学生进一步顺利学习黄土高原脆弱生态环境和生态建设____的基础,也是形成学生合理知识链的重要环节。

(这条基本上通用)(以上4条,灵活运用,不用全部说上就行。

可以参考序言中的句子,主要是说学习本节课的意义。

)接下来说一下本节课的教学目标。

二、教学目标知识目标:1、黄土高原的地理位置。

2、黄土高原上黄土物质的形成原因。

3、黄土高原千沟万壑的地形特征。

4、黄土高原地区水土流失的自然和人为原因。

能力目标:1、在地形图上,通过读图说明黄土高原的位置,在行政区图上描述黄土高原所跨的省级行政区,培养学生的读图、分析图的能力。

2、通过读图分析造成黄土高原水土流失严重的原因,并讨论由此导致的严重的后果,进一步培养训练学生的读图分析及归纳整理能力。

情感目标:1、培养学生认真、细致的学习态度。

2、通过发现问题、解决问题的过程,培养学生合作精神,增强学生的求知欲。

通过本节内容学习,使学生认识到自然环境各要素之间相互作用、相互影响的复杂关系,从而培养学生正确的人地观和可持续发展观。

(对于教学目标,因为时间短,不一定要分成这三个目标,只要说出3点就行。

)当我们对教材进行了分析并且了解了教学目标之后,就不难理解本节课的重点与难点重点难点重点:黄土高原水土流失严重的原因。

难点:黄土高原上黄土物质的形成原因。

(对于重点、难点,依然是说出本节课的内容就行,可以参考本节课的题目和各部分的标题)那么,究竟应该怎样来完成本节课的任务呢?下面说一下本节课的教法和学法。

中国黄土高原水土流失治理说课稿各位老师大家好!今天我说课的题目是《中国黄土高原水土流失的治理》下面我从以下五个方面进行说课一、课标要求:以某区域为例,分析该区域的环境与发展问题,诸如水土流失、荒漠化等方面的原因,森林、湿地等开发利用存在的问题,了解其危害和综合治理保护的措施从本节教材来讲,是以黄土高原为例,分析水土流失的原因,了解其危害和综合治理保护的措施。

课标除水土流失外还提到荒漠化、森林、湿地开发利用存在的问题等环境问题,说明不同区域典型环境问题不同。

因此在教学中要让学生灵活运用水土流失的分析方法去分析其他的环境与发展问题,培养学生具体问题具体分析和可持续发展的观点。

二、教材及学情分析本节课承接了第一章区域地理环境和人地关系的内容,是在总论基础上的案例分析。

同时又是第二章区域的可持续发展的第一节课,体现了黄土高原水土流失案例的典型性,对后面学生由浅入深学习其它案例知识有一定的指导意义。

教材首先概括了区域可持续发展内涵以及各种环境问题,突出水土流失问题并描述了黄土高原水土流失的严重性;其次教材重点从水土流失的原因、危害、治理三方面对水土流失问题进行了分析和总结;在课后的案例研究中教材又对洞庭湖湿地的恢复和可持续发展做了阐述。

课本这样的安排体现了本节课重点应让学生掌握水土流失的原因危害治理措施,另一方面为学生因地制宜分析区域可持续发展问题提供了方法和理论依据。

学情:学习本节课的优势:重点班学生学习主动性较强、思维活跃;通过前面的学习对可持续发展、区域差异、环境问题等知识有了一点了解,具备了一定的地理分析能力。

因此教学时我给学生布置一些网络查找,实践调查,相互合作才能完成的任务,课堂上设计了一些问题、图片、资料等引导学生独立分析,目的是充分调动学生的知识储备和能力积累,增强学生的地理探究能力为本节教学服务。

学习本节课的不足是:学生的区域地理知识基础较差;实践经验少对某些治理措施难以理解。

充分利用课本上“黄土高原范围和地形图”以及自制的一些“黄土高原景观图片”引导学生熟悉黄土高原环境特征并掌握区域环境的描述方法。

湘教版地理八年级下册说课稿(一)尊敬的各位评委,老师们:大家好!我今天说课的题目是西北地区。

我将从以下七个方面来说这堂课的内容。

一、教材分析教材的地位和作用本节课选自人教版地理,八年级下册第八章第一节的内容,课时安排为一课时。

是学生在学习了中国地理差异、四大地理区域的划分的基础上,又进一步学习了北方地区和南方地区之后的探究学习。

通过本课的学习,一方面加深了学生对西北地区地域差异的认识和了解,有助于学生掌握不同的自然环境特征对生产生活的影响。

为西北地区的学习打下坚实的基础。

另一方面,增强了学生读图用图的能力,分析一个地区的地域特征,提高对比分析地理问题的能力。

二、学情分析八年级学生有一定的地理知识积累,初步掌握了中国自然概况及中国的自然资源,经济发展状况。

学习区域地理具有初步的学习方法,认识某一区域,首先认识是地理位置,分析自然特征,然后是经济发展条件,在发展中存在哪些问题,最后提出可持续发展的方向和策略。

八年级学生基础较好,小组合作使得大多数学生具备自主学习的能力,合作探究的能力,主动参与的能力,上台讲解的能力,自我评价的能力。

三、学习目标【知识与能力目标】了解西北的位置,地形,西北干旱为主的自然环境特征,以及西北东西部自然景观差异。

(1) 掌握西北干旱的自然环境对农业的影响。

(2) 培养学生读图和用图的能力,学会分析区域特征的能力,提高对比区域差异的能力。

【过程与方法目标】(发展性目标)(1) 通过“西北地形图”明确西北的地理位置,地形。

(2) 联系新旧知识,分析西部缺少的主要自然原因。

通过“西北年降水量”图,直接得出西北干旱的气候特征。

(3) 根据“西北草原和荒漠”分布图,直观反映西北东西部自然景观差异。

小组合作探究,运用气候,河流,地貌,植被等总结归纳西北的自然环境特征。

(4) 结合课本,分析新疆古老的灌溉系统——坎儿井。

【情感、态度,价值观】(可持续性目标)培养学生爱国主义和热爱边疆的情怀,坚持可持续发展的观念,构建人地和谐发展的理念。

《实验研究:黄土高原水土流失的详细探究》说课稿(全国获奖实验说课案例)实验研究:黄土高原水土流失的详细探究说课稿一、实验背景与意义黄土高原地区是中国重要的生态安全屏障,然而,该地区水土流失问题严重,已成为制约区域可持续发展的关键因素。

因此,研究黄土高原水土流失的成因、机制及治理措施具有重大的理论与现实意义。

二、实验目标本实验旨在通过模拟黄土高原水土流失过程,探究不同植被覆盖、土壤类型和坡度条件下水土流失的特点和规律,为水土流失的防治提供科学依据。

三、实验原理黄土高原水土流失是由自然因素和人为因素共同作用的结果。

自然因素包括地形、土壤、植被等,人为因素包括农业生产、工程建设等。

本实验通过改变植被覆盖、土壤类型和坡度等条件,观察水土流失的情况,以探究不同因素对水土流失的影响。

四、实验材料与设备1. 实验材料:黄土、植被模型、水、量杯、尺子等。

2. 实验设备:实验台、水泵、喷壶、摄像机、电子秤等。

五、实验步骤1. 搭建实验模型:根据黄土高原的地形特点,制作一个模拟坡面,坡面长度为1米,坡度可调。

2. 准备实验土壤:将黄土均匀铺设在坡面上,厚度约为5厘米。

3. 设置不同植被覆盖:在坡面上设置不同植被覆盖率,如0%、10%、30%等。

4. 进行模拟降雨:使用喷壶喷洒水,模拟降雨过程。

降雨强度可调,以保证均匀降雨。

5. 观察并记录实验结果:在实验过程中,观察水土流失的情况,并使用摄像机记录实验过程。

实验结束后,测量并记录土壤流失量。

6. 数据分析:对实验数据进行整理和分析,探究不同植被覆盖、土壤类型和坡度条件下水土流失的特点和规律。

六、实验结果与分析1. 实验结果:通过实验发现,植被覆盖率越高,水土流失程度越低;土壤类型对水土流失有一定影响,黏土质地土壤的水土流失程度较低;坡度越大,水土流失程度越高。

2. 实验分析:植被具有保持土壤结构、增加土壤抗冲能力的作用,因此植被覆盖率越高,水土流失程度越低。

土壤类型对水土流失的影响可能与土壤的颗粒组成、结构和水分保持能力等因素有关。

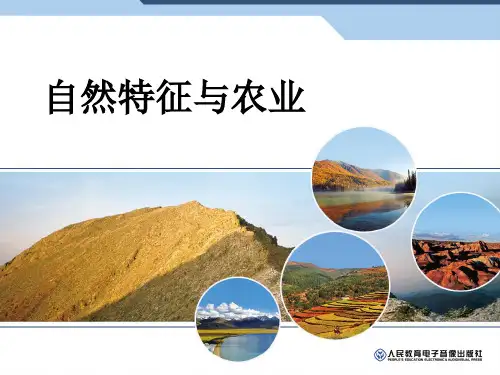

第六章 北方地区课题 北方地区课型复习课教学 目标1.在地图上找出北方地区,指出北方地区的范围、地形,掌握其农业发展特点。

2.在地图上找出东北三省、黄土高原、北京市,结合地图和相关资料熟悉东北三省的地形、气候及其农业、工业的发展特点。

3.了解黄土高原的“黄土风情”及其“风成说”,熟悉黄土高原水土流失的自然原因、危害及治理措施,了解北京的政治、文化和经济发展特点。

4.说出北方地区的自然地理环境对生产、生活的影响。

教学重难点重点:北方地区的自然地理特征以及人文活动的特点。

难点:北方地区的自然地理环境对生产、生活的影响教 学 过 程一、考点梳理 (一)黑土地 黄土地 1.位置与范围 (1)位置我国北方地区大致位于① 大兴安岭 (山脉)、③ 青藏 高原以东,② 内蒙古 高原以南,④ 秦岭 (山脉)—⑤ 淮 河以北。

东临A 渤 海和B 黄 海。

(2)范围省份:黑、吉、辽、晋、陕、冀、鲁、京、津 2.自然环境(1)地形:以 平原 和 高原 为主,图中甲是 东北 平原,乙是 华北 平原,丙是 黄土 高原。

(2)气候: (3)土壤:①“ 黑土地 ”: 东北 平原在 冷湿 的环境下,发育了肥沃的 黑 色土壤; ②“黄土地”: 黄土 高原和 华北 平原。

温度带 干湿区 气候类型 气候特征 北方地区暖温带 中温带半湿润区 400-800mm温带季风气候夏季高温多雨, 冬季寒冷干燥(4)河流水文:水量小、有结冰期、汛期短、含沙量大。

(5)植被:温带落叶阔叶林(6)自然灾害:旱涝、寒潮和霜冻。

(二)重要的旱作农业区1、农业类型:以种植业为主。

2、旱作农业区:耕地多为旱地。

主要农作物:种植小麦、玉米、谷子等粮食作物,以及甜菜、棉花、花生、大豆等经济作物。

3、熟制:东北平原:中温带,一年一熟。

华北平原:暖温带,两年三熟。

黄土高原:暖温带,两年三熟。

2、农业生产条件:平原广阔、土壤肥沃、耕地集中连片、气候雨热同期。

劣势:水资源不足(春旱严重)成因:春季降水少;气温回升快,蒸发量大;冬小麦返青,需水量大;寒潮。

黑土地与黄土地范文

首先,黑土地主要分布在我国东北地区,包括黑龙江、吉林、辽宁等

省份,而黄土地则主要分布在我国中西部地区,包括陕西、甘肃、河南等

省份。

黑土地与黄土地之间的地理位置差异决定了它们的环境条件和气候

特点也会有所不同。

其次,黑土地的形成主要受到气候和植被的影响。

黑土地的形成需要

具备寒温带气候和草地或森林植被条件,长期的植物积累和腐殖质的堆积,使得土壤具有肥沃的特点。

黄土地的形成则受到干旱气候、风力侵蚀和地

质地貌的影响,其土壤颗粒较大,排水性较差,但是含有大量的矿物质,

对植物的养分供应较为适宜。

再次,农业利用方面,黑土地以其肥沃的土壤条件,适宜发展粮食作

物种植,如小麦、玉米和大豆等。

黑土地上的农田产出的农产品质量好、

口感佳,受到市场的青睐。

而黄土地则适合发展经济作物的种植,如棉花、油菜等,但由于其土壤贫瘠,对水肥的需求较大,所以在农业生产上需要

更多的投入。

最后,环境保护方面,黑土地属于一种有机质丰富的土壤,但由于其

肥力较高,易受到土地利用过度、农业面源污染等问题的困扰,需要加强

土地保护和农田水利建设。

而黄土地的生态环境较为脆弱,适应性较差,

容易受到风蚀、水蚀等自然灾害的影响,因此也需要加强水土保持和植被

恢复等工作。

综上所述,黑土地与黄土地在地理位置、形成原因、农业利用和环境

保护等方面有着明显的差异。

深入研究和合理利用这两种土壤类型,将有

助于推动我国农业的可持续发展和生态环境的保护。

黄土地黑土地说课稿

《黄土地 黑土地》说课设计

《黄土地 黑土地》是《品德与社会》四年级下册第四单元题为《我

们生长在中国》下的一个学习内容。与另外三个学习主题《江山如此

多娇》、《我们的母亲河》、《五十六个民族五十六朵花》共同承担着体

验祖国美丽,感受祖国伟大的教学任务。

本单元之前,教学内容的设计与“社区生活”紧密结合,本单元则引导

学生把关注的目光转向“祖国母亲”。

在整体解读本单元教学内容,依据教学主题特点,结合本课《黄土地

黑土地》教学内容,参照课程三维目标,本课教学重点如何定位,以

及为什么这样定位,我阐述如下:(谈教学目标定位及分析)

1、情感、态度、价值观:在感知黄土地、黑土地的地理、气候、文化

差异过程中,激发学生的乡土情,民族情;树立学生爱国的价值观。

研读本单元内容,单元题目——“我们生长在中国”扑面而来,它明白

无误的告诉我们——我们的“根”就在中国,在中国这片土地上生活的

人们,头顶中国的蓝天,脚踏祖国的大地,这里的人们一出生,就已

经深深的烙上中国印。正是带着这种浓烈的民族认同感和自豪感,本

单元的每一个内容——祖国瑰丽多姿的地理概况,灿烂悠久的历史文

化,各具特色的生活方式,各民族和谐共处民族情意……丰富多彩的

教学资源一一呈现在我面前,进入我的心田,激发着我的教学情感。

我带着这一切,走进孩子们的心田,给他们的情感,价值观形成积极

的影响。我坚信,随着学习领域的拓展,眼界的开阔,一定会大大启

发学生的土地情,乡土爱,激发爱国热情,萌生民族自豪感。

何为民族情,在某种意义上讲,就是土地情,乡土情,家乡情。这种

情《黄土地 黑土地》中处处都有着流露和体现。课程中的乡土情与

教师备课时酝酿出的民族情产生和谐共振,为落实课程三维目标之情

感•态度•价值观目标会产生很好的情感迁移效应。

2、知识目标:了解基本的我国地理地形差异的知识,探究地理、气候

差异对人们生产和生活的影响;

依据总目标,我认为本课在知识

“一方水土养一方人”这里的一方水土,涵盖了地理、气候、土壤等自

然因素;一方水土的不同,造就了一方人不同的生活习惯和生活方式,

这句话中又包蕴着丰富的文化内涵。人们所处自然环境的不同必然所

致生活方式,习惯的巨大差异,这也就是常言所谓“靠山吃山,靠水

吃水”,也说明自然环境和人们生活的内在联系。本课《黄土地 黑土

地》呈现的自然地理丰富,还充裕着丰富的人文地理内涵,更重要的

把握二者的联系,是本课在知识认知方面的一条重要主线。

自然是丰富的,生活是多彩的。我们在欣赏大自然的丰富多姿之时,

也要尊重,理解这种生活方式的多元化和多样性,这是现代人必备的

素养和价值观,这是教材传达的重要理念,也是在教学中必须把握的

重点。

3、能力和方法目标:

(1)理解人与自然、环境的相互依存关系。

(2)理解和尊重不同地区人民的生活方式。

学习搜集、整理、分析和运用信息,调查当

地矿产资源及利用情况。

教学中要充分利用课程中丰富的教学资源,让这些教学资源在学生脑

海中得到内化。仅此还不足,来自学生身边,我们身处的环境还有着

取之不尽,用之不竭的教学资源,教学中我充分贯彻“以学生为本,

从学生实际出发”的教学理念,让学生从自己的世界出发,用自己的

眼睛去观察,去感受,用自己喜欢的方式去探究、挖掘身边的课程资

源,在此学习过程中,学会学习,学会探究。

在明确教学重点,并对教学重点进行分析后,接下来,我将重点阐述

教学重点的解决方法和过程。

首先课前我让学生充分预习课程内容。因为学生来源分布广泛(来自

外地的新莞人子女较多)的因素,我从学生的实际出发,充分利用学

生身边,或者熟悉的教学资源,结合了解地理,地貌多样性的学习内

容。设计如下表格,让学生通过上网,查阅图书、报刊杂志等多种途

径搜集的资料了两地(东莞——家乡)的地理差异,气候差异,饮食、

民居等生活习惯差异。(也可以东莞和你旅游去过的地方,或者铺开

地图从中选择一处你特别向往的地方做对比调查。)

东莞

家乡

(旅游过的地方、向往的地方)

地理矿产

气候土壤

饮食特产

民居特色

这样的课前调查预习,其好处是不言而喻的。首先,从学生实际出发,

充分利用学生自身的学习资源(家乡——熟悉的地方,情感依恋之处,

易于引起学生共鸣;旅游去过的地方——曾经留下过足迹和倩影有些

或深或浅的印象,有一种更进一步了解的期待)或者是调动学生的期

待(学生特别向往去的地方,易于调动学生的学习期待。)有利于激

发学生的参与热情。而且所调查内容直接针对教学重点的学习,可谓

是立足本土、放眼域外,贴近生活注重体验。

课堂上我安排了四个个环节:

一、视频导入,感知土地情。

播放海外游子回到家乡手捧泥土,泪流满面的画面;离开家乡珍重地

带上一捧家乡泥土,从而感受深深的土地情,家乡爱。引导学生,海

外游子何以如此,带着这样的疑问,走进今天的学习。

二、地图引路,感知地域广。

出示课件,(中国地形图,上面标有东、南、西、北、中等地理方位,

以及在地理上的南北分界线,还标有各地的物产和地貌特征)

教师借助多媒体视频,图片,用实物和文字的配合激情讲解,让学生

来一次全国“五分游”游遍全国,感受祖国真奇妙。

分别请五位小导游结合地图,图文结合讲述“黄土高原,东北平原,

东南丘陵,长江三角洲,珠江三角洲”五个地区的地理地貌,气候特

点以及特产。请一位地理小博士讲解地理南北分界线的知识。

教师补充:我国地域广阔,有着很大的差异,其实在同一地方,由于

地貌的差异,气候也有很大的不同。

出示民谣一:“天无三晴日,地无三尺平”请同学们从中看出什么地理

特点。(描述了贵州地区雨天多晴天少的天气特点,又反映出了贵州

高原崎岖不平的地形状况。)

民谣二:上山到云里,下山到谷底,对山二人看得见,一个往返若干

天”中所描述的地理特点。(描绘的是我国深山地区“山高谷深,山河

相见”的地形特点。)

民谣三:“早穿皮袄午穿纱,把着火炉吃西瓜。”形容西北地区在秋季

昼夜温差大的气候特征。

民谣四:“西北之人食陆畜,东南之人食水产”

三、对比感受,体验差异性。

《课程标准》指出,教育过程中要不失时机的抓住学生学习的契机,

更大程度的挖掘学生的潜力。由于有了以上教学环节和预习环节的学

习,学生对于地理,气候,生活习惯的差异有了一定的了解,于是,

我趁热打铁,来个锦上添花。举办一次“全国名优特产博览会”和“千

姿百态民居图片展”举办这样两个小型展览,目的在于让学生通过亲

自品尝各地的风味小吃,加深对于不同饮食习惯的理解;欣赏不同的

民居图片,加强对于不同风俗的在理解、感知,有了强烈的认同,尊

重不同的生活方式才有可能。

四、利用资源,我是小能手。

首先,交流预习中了解到的当地资源状况,说说家乡的宝藏。

其次,开展金点子行动,说出你利用资源的创举,只要能够提比较合

理的建议,或者富有想象力和创造性德的点子。就应该给予学生认可。

以上,我通过这样的设计所展开的教学,首先保证了学生的全员参与,

学生在这堂课的学习积极性得到充分发挥,一节课下来,学生不仅充

分认知了地域差异由此形成的生活习惯差异,还自觉生发了家乡情,

祖国情,同时,更加喜欢上了《品德与社会》这门课程。