第五章 氟化物与牙健康

- 格式:doc

- 大小:84.94 KB

- 文档页数:18

氟化物与牙健康(重点)(一)人体氟来源及代谢1.人体氟来源人体氟大部分来源于摄入的食品和水。

(1)饮水:人体氟的最主要来源是饮水,约占人体氟来源的65%。

水中氟很容易被吸收。

机体从饮水中摄入氟量的多少直接受到饮水氟浓度和饮水量的调控。

饮水摄入量又与个体的年龄、生活习惯及当地的气温等因素有关,12岁以前的饮水量约占液体总摄入量的50%,成人饮水量每日约2500~3000ml。

(2)食物:人体每天摄入的氟约有25%来自于食品。

所有食品,包括植物或动物食品中都含有一定量的氟,但差异很大。

同一地区的不同种类的食品,不同地区的同类食品的氟含量都存在着一定的差异,故从食品中摄取的氟量不是恒定的。

(3)空气:虽然空气中的氟不是人体氟的主要来源,但在某些特殊环境条件下可引起空气氟污染,这样,空气中的氟可通过呼吸道进入人体,造成机体氟中毒。

(4)其他可能的氟来源:某些口腔局部用氟产品的氟浓度很高,如果不在医师指导下适量应用,可导致机体氟摄入量增高。

2.氟的总摄入量氟的总摄入量为机体每日从空气、水、膳食等摄取氟量的总和(mg/d)。

氟的总摄入量包括两个含义,一是适宜总摄氟量,简称适宜摄氟量,是指防龋和维护其他正常生理功能的生理需要量;另一个是安全总摄氟量,简称安全摄氟量,是指人体最大可能接受的量。

当机体长期摄入超过安全摄氟量的氟化物时将会导致慢性氟中毒的发生。

氟的适宜摄入量和安全摄入量的标准难以统一,因此只提供一个范围,即每千克体重每天的摄氟量在0.05~0.07mg为适宜的,一般不应超过上限。

3.人体氟代谢:氟的代谢过程可分为吸收、分布与排泄(1)吸收:氟可以通过消化道、呼吸道和皮肤接触等途径进入人体。

通常氟随饮水、食物或借助一种氟载体被摄入。

氟吸收是一个简单扩散过程。

氟在胃、肠道均可被吸收。

呼吸道、皮肤和口腔黏膜也能吸收部分氟。

(2)分布:人体氟主要分布于骨、牙、血液、唾液和菌斑中。

血液、乳汁和软组织:人体血液中75%的氟存在于血浆中,其余的主要存在于红细胞。

第五章氟化物与牙健康提要氟化物预防龋病是20世纪预防口腔医学对人类最伟大的贡献之一。

氟广泛地存在于自然界中,是人体健康所必需的一种微量元素,适量的氟化物可通过降低釉质脱矿和促进釉质再矿化以及对微生物产生作用而达到预防龋病的目的。

氟化物的应用可分为全身应用和局部应用。

不同的方法有其各自的特点,学习好氟化物的防龋机制和应用方法是合理用氟预防龋病的基础。

第一节概述一、氟在自然界的分布与人体氟来源(一)氟在自然界中的分布氟是自然界固有的化学物质,在自然界中的分布十分广泛。

地壳中各种岩石和土壤中均含有一定量的氟化物,岩石如:磷灰石、萤石、冰晶石等的氟化物主要以硅酸盐类化合物的形式存在,其含量约为650mg/kg(0.065%)。

土壤中水溶性的氟对生物体是最有价值的。

火山爆发和工业污染可使其附近区域土壤的氟含量升高。

各种植物普遍含有一定量的氟,植物中的氟多数来源于土壤。

植物中含氟量最高的是茶树,据报道有的茶树含氟量每公斤高达几百毫克。

工业大气污染时,植物可通过吸收沉积在树叶表面的氟和大气中的氟而使自身的氟含量升高,使用化肥、农药也可使环境受到氟的污染。

由于地壳中普遍存在氟化物,因此水会含有不同浓度的氟化物。

全球地下水中的氟化物含量差异很大,低者可有0.1mg/L,最高的可达67mg/L。

多数地区的地面水氟浓度低于0.1mg/L;大多数河水氟浓度低于0.5mg/L。

海水的氟含量较高,在1.2~1.4mg/L之间。

雨水中氟含量约为0.1mg/L。

我国长江、黄河、珠江水的氟含量偏低,大多数大城市自来水含氟量都较低。

中国预防医学科学院环境卫生监测所1995年报告显示,我国约有7亿人饮用的水氟含量低于0.5mg/L。

大气中的氟是以尘埃微粒或气体的形式存在,主要来源于火山爆发、工业废气和煤的燃烧。

我国受到生活燃煤氟污染的地区,室内空气的含氟量最高可达到0.5mg/m3。

经过高氟煤烘烤的粮食、蔬菜(主要是辣椒)中的含氟量超过卫生标准几倍到几十倍,用此煤烧开的饮水含氟量可比原水升高1~10倍。

第五章氟化物与牙健康提要氟化物预防龋病是20世纪预防口腔医学对人类最伟大的贡献之一。

氟广泛地存在于自然界中,是人体健康所必需的一种微量元素,适量的氟化物可通过降低釉质脱矿和促进釉质再矿化以及对微生物产生作用而达到预防龋病的目的。

氟化物的应用可分为全身应用和局部应用。

不同的方法有其各自的特点,学习好氟化物的防龋机制和应用方法是合理用氟预防龋病的基础。

第一节概述一、氟在自然界的分布与人体氟来源(一)氟在自然界中的分布氟是自然界固有的化学物质,在自然界中的分布十分广泛。

地壳中各种岩石和土壤中均含有一定量的氟化物,岩石如:磷灰石、萤石、冰晶石等的氟化物主要以硅酸盐类化合物的形式存在,其含量约为650mg/kg(0.065%)。

土壤中水溶性的氟对生物体是最有价值的。

火山爆发和工业污染可使其附近区域土壤的氟含量升高。

各种植物普遍含有一定量的氟,植物中的氟多数来源于土壤。

植物中含氟量最高的是茶树,据报道有的茶树含氟量每公斤高达几百毫克。

工业大气污染时,植物可通过吸收沉积在树叶表面的氟和大气中的氟而使自身的氟含量升高,使用化肥、农药也可使环境受到氟的污染。

由于地壳中普遍存在氟化物,因此水会含有不同浓度的氟化物。

全球地下水中的氟化物含量差异很大,低者可有0.1mg/L,最高的可达67mg/L。

多数地区的地面水氟浓度低于0.1mg/L;大多数河水氟浓度低于0.5mg/L。

海水的氟含量较高,在1.2~1.4mg/L之间。

雨水中氟含量约为0.1mg/L。

我国长江、黄河、珠江水的氟含量偏低,大多数大城市自来水含氟量都较低。

中国预防医学科学院环境卫生监测所1995年报告显示,我国约有7亿人饮用的水氟含量低于0.5mg/L。

大气中的氟是以尘埃微粒或气体的形式存在,主要来源于火山爆发、工业废气和煤的燃烧。

我国受到生活燃煤氟污染的地区,室内空气的含氟量最高可达到0.5mg/m3。

经过高氟煤烘烤的粮食、蔬菜(主要是辣椒)中的含氟量超过卫生标准几倍到几十倍,用此煤烧开的饮水含氟量可比原水升高1~10倍。

(二)人体氟来源人体氟大部分来源于摄入的食品和水。

由于多种氟的暴露途径,在一些国家和地区,人体氟的摄入量有增加趋势。

1.饮水人体氟的主要来源是饮水,约占人体氟来源的65%。

水中氟很容易被吸收。

机体从饮水中摄入氟量的多少直接受到饮水氟浓度和饮水量的调控。

饮水摄入量又与个体的年龄、生活习惯及当地的气温等因素有关,12岁以前的饮水量约占液体总摄入量的50%,成人饮水量每日约2500~3000ml。

热带地区饮水量显著大于严寒地区。

2.食物人体每天摄入的氟约有25%来自于食品。

所有食品,包括植物或动物食品中都含有一定量的氟,但差异很大。

植物食品如五谷种子类、蔬菜、水果、调味剂等,常因地区的不同其含氟量有较大差异。

如印度茶的含氟量比中国高,我国北方茶叶的氟含量较南方低。

习惯饮茶可增加人体氟的摄入量。

一个嗜好饮茶的人,每日从茶叶中可摄入1~3mg 的氟。

动物性食品中以骨、软骨、肌腱的含氟量较高,其干品中含氟45~880mg/kg。

其次是表皮等,含氟10~100mg/kg。

海鱼的含氟量高于淡水鱼,如大马哈鱼为5~10mg/kg,罐头沙丁鱼则可高达20mg/kg以上。

海生植物含氟量平均约为4.5mg/kg。

调味剂中以海盐的原盐含氟量最高,一般为17~46mg/kg,精制盐为12~21mg/kg。

同一地区的不同种类的食品,不同地区的同类食品的氟含量都存在着一定的差异,故从食品中摄取的氟量不是恒定的。

3.空气虽然空气中的氟不是人体氟的主要来源,但在某些特殊环境条件下可引起空气氟污染,这样,空气中的氟可通过呼吸道进入人体,造成机体氟中毒。

4.其他可能的氟来源某些口腔局部用氟产品的氟浓度很高,如果不在医生指导下适量应用,可导致机体氟摄入量增高。

(三)氟的总摄入量氟的总摄入量为机体每日从空气、水、膳食等摄取氟量的总和(mg/天)。

氟的总摄入量包括两个含义,一是适宜总摄氟量,简称适宜摄氟量,是指防龋和维护其他正常生理功能的生理需要量;另一个是安全总摄氟量,简称安全摄氟量,是指人体最大可能接受的量。

当机体长期摄入超过安全摄氟量的氟化物时将会导致慢性氟中毒的发生。

氟的适宜摄入量和安全摄入量的标准难以统一,因此只提供一个范围,即每公斤体重每天的摄氟量在0.05mg~0.07mg之间为适宜的,一般不应超过上限。

二、人体氟代谢氟的代谢过程可分为吸收、分布与排泄(图5-1)。

(一)吸收氟可以通过消化道、呼吸道和皮肤接触等途径进入人体。

通常氟随饮水、食物或借助一种氟载体被摄入。

1.吸收率和程度大多数水溶性氟化物被机体摄取后,迅速被吸收,在几分钟内血浆氟浓度可明显上升,30~60分钟内达到高峰。

易溶解的氟化物如NaF片剂或溶液,几乎可以全部被吸收;而低溶解性的氟化物如CaF2、MgF2和AlF3,则不易被迅速或全部吸收(图5-2)。

2.吸收机制及部位氟吸收是一个简单扩散过程。

氟在胃、肠道均可被吸收。

氟在胃部吸收机制与胃的酸度有关。

实验表明由于胃酸导致氟氢酸形成非离子化氟氢酸能穿透细胞壁,因此氟在胃中能大量被吸收。

由于小肠表面黏膜的皱褶和指状绒毛及无数微绒毛覆盖每个上皮细胞,使小肠表面积增加,形成了一个巨大的吸收贮备库,因此,大多数没有被胃吸收的氟迅速在小肠被吸收。

研究结果表明通过肠黏膜吸收氟不依赖pH,而通过口腔和胃黏膜吸收则主要依赖pH。

除了胃肠道外,呼吸道、皮肤和口腔黏膜也能吸收部分氟。

(二)分布1.血液、乳汁和软组织人体血液中75%的氟存在于血浆中,其余的主要存在于红细胞。

血浆氟通常有两种存在形式,一种为离子型(游离氟),另一种为非离子氟(结合氟)。

几乎所有血浆氟都是离子型,它不与血浆蛋白等血浆成分或软组织结合参与生理代谢过程。

正常情况下,血浆游离氟一般为0.01~0.02mg/L,它对口腔医学、医学与公共卫生是有意义的。

另一种血浆氟的形式为非离子氟(结合氟),由几种脂溶性氟化物组成,一般来自食品加工或包装的污染。

乳汁氟的含量很低,为血浆氟的1/2,其游离氟浓度在0.01mg/L以下。

大多数软组织细胞内液体中的含氟量与血浆氟浓度之间存在着稳定状态。

软组织含氟量一般低于血浆水平,健康的肾除外,因为肾产生尿,偶尔可导致氟累积。

母体内的氟化物可通过胎盘进入胎儿体内,胎儿血氟水平约为母体血氟水平的75%,说明胎盘起到了部分屏障作用。

脑的氟含量最低,提示氟不易通过血脑屏障。

2.骨和牙成人体内约99%的氟沉积在钙化组织中。

氟以氟磷灰石或羟基氟磷灰石(fluorhydroxyapatite)的形式与骨晶体相结合。

牙的氟蓄积与骨基本相似,也是随着年龄增长和摄氟量的增加而增加。

个体牙氟含量相对低于其骨氟含量。

氟在牙形成、矿化时期以及矿化后进入牙组织,釉质氟主要聚积在表层,釉质表层较深层高5~10倍。

牙本质的氟浓度介于表层和深层釉质之间。

3.唾液和菌斑一般来说唾液中的氟浓度低于血浆氟浓度,约为血浆氟的2/3。

全唾液的氟含量不仅与腺体分泌有关,还与日常摄入的饮食以及氟制剂的使用有关。

菌斑中氟含量为5~10mg/L(湿重),约是全唾液的100~200倍。

其含量取决于外源性氟化物的使用频率和氟浓度的高低。

在非氟化地区,菌斑中的氟主要来源于食物、唾液和龈沟液。

(三)排泄肾脏是排泄体内氟的主要途径,一般成人摄氟量的40%~60%由尿排出。

肾的氟清除率与尿pH和流速呈正比关系。

pH值高(碱性尿),尿流速快,肾清除氟的速度则快;pH值低(酸性尿),尿流速慢,则清除较慢。

一般尿氟的排泄速度,在摄入氟的最初4小时最快,3~4小时可排出摄入氟的20%~30%,24小时可排出摄入氟的50%以上。

氟的快速排出对人体是一种保护作用。

机体还可通过其他途径排出部分氟,由粪便排出12.6%~19.5%的氟,由汗腺排出的氟约占7%~10%。

还有微量的氟可由泪液、头发、指甲排出。

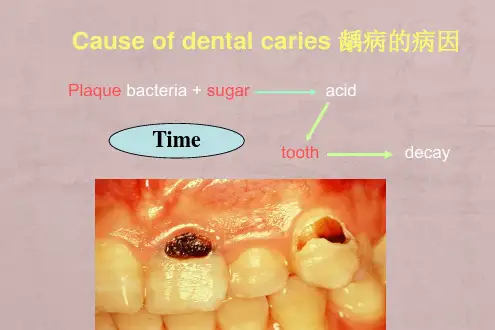

三、氟化物的防龋机制大量证据表明适量的氟能维持牙的健康,缺氟能增加人体对龋病的易感性。

循证医学研究认为氟化物的防龋作用主要是通过维持唾液中一定浓度的氟来实现的。

局部用氟时,直接给唾液中提供了大量的氟离子,这些氟离子很快进入菌斑和菌斑液中,使菌斑或菌斑液中的氟化物在短时间内达到较高的浓度,并滞留其中,形成“氟库”,这一过程在短时间内(1~4分钟)即可完成。

氟库形成的机制可能为:①在酸性环境中,F-以HF的形式进入细菌体内;②F-与钙离子结合形成氟化钙沉积在牙齿表面;③F-通过菌斑细菌表面的负电荷结合在细菌表面。

全身性用氟后,氟化物通过唾液腺分泌进入唾液,提高了唾液中的氟离子浓度,一部分留在唾液中,提高唾液氟浓度;另一部分则进入“氟库”储存。

目前认为,氟化物防龋机制主要有以下两个方面:(一)降低釉质的脱矿和促进釉质再矿化正常情况下,釉质在酸缓冲液中的溶解度随着氟浓度的变化而不同,当氟化物浓度达到0.05mg/L时将会减少釉质的溶解量。

在羟磷灰石(HA)的饱和溶液中,氟可结合游离的HA而成为氟羟磷灰石(FHA)重新沉积在釉质,即再矿化。

如果溶液中的羟磷灰石(HA)未达到饱和,氟可吸附于HA上直接进入晶体形成FHA或与釉质中羟离子交换形成氟磷灰石(FA)。

当牙受酸侵蚀时,pH值下降,导致牙的矿物质发生溶解(脱矿)时,同时也使氟化钙溶解并向唾液中释放氟离子和钙离子。

当唾液中的钙、磷离子饱和时,将提供使矿物质返回牙(再矿化)的动力。

假如这一过程恰好发生在脱矿的晶体表面,就会形成新的晶体表层。

部分溶解的晶体将作为再矿化的核,氟化物通过吸附在其表面并吸引钙离子来加速这一再矿化过程。

此新生层从晶体周围的溶液中吸收氟并排出碳水化合物,形成羟基磷灰石和氟磷灰石的混合结构,氟磷灰石的酸溶解性较低,进一步增强了牙表面矿物质的抗酸脱矿作用。

(二)氟对微生物的作用1.对糖酵解的影响体外研究表明,氟化物能抑制与糖酵解和细胞氧化有关的酶,如烯醇酶、琥珀酸脱氢酶等。

烯醇酶对氟化物非常敏感,0.5~1mg/L氟化物即可抑制这种酶的活性。

烯醇酶是糖酵解过程中的一个重要酶,一旦烯醇酶受抑制,磷酸丙酮酸的转化就受到抑制,因此乳酸的形成也受阻。

2.抑制细菌摄入葡萄糖氟化物能抑制某些口腔致龋菌包括变链菌对葡萄糖的摄取、转化和利用,从而影响胞外多糖的合成、胞内多糖的贮存,干扰细菌和菌斑在牙面上的堆积和粘附。

3.抑制细菌产酸氟化物以HF的形式扩散进入细胞,HF在碱性的胞浆中分解为H+和F-,会产生三种结果:①降低细胞内的HF浓度刺激更多的HF扩散进入细胞;②增加细胞内的氟离子浓度,通常成为酶的抑制剂;③增加细胞内H+浓度(即pH下降),使产酸减少,甚至中止。

四、氟化物的其他生理作用氟是人体必需的14种微量元素之一,也是人体组成成分之一。

适量氟化物可对机体的代谢产生一定的积极影响,起到预防疾病发生的作用。