脊髓损伤患者泌尿系管理指南 2018.08

- 格式:pptx

- 大小:9.74 MB

- 文档页数:37

脊髓损伤瘫痪病人泌尿系感染的预防与护理微创脊柱科张嫣截瘫初期的病人,膀胱多处于一种感觉、运动完全消失的状态,膀胱积存尿液不能排出。

膀胱过度膨胀时,肌纤维可能因过度拉长而断裂,支配肌肉的神经末梢也断裂,这样就难以恢复肌肉的收缩力,影响膀胱功能的恢复。

因此,对于泌尿系的早期处理,其主要目的是建立理想的自动排尿功能,减少残余尿,预防尿路感染。

泌尿系感染的原因主要有以下几种:因插尿管带进异物而引起感染;引流瓶或引流管中尿液反流入膀胱;尿液引流不畅,膀胱中积存残余尿等。

因此,应在无菌操作下留置导尿。

主要护理如下:1、选择粗细合适的导尿管,一般成人为16~18号,导尿时严格无菌操作,充分润滑尿管前端,动作轻柔,防止损伤尿道黏膜,引起水肿、充血。

见尿后再插入3~5cm,再充水固定,可降低留置导尿细菌逆行引发的感染发生率,留置导尿期间每周更换尿管一次,每次更换应注意用适当的挤压方法训练反射性排尿拔管前先排空膀胱,拔出尿管后应间隔4~6h再进行擦入,使膀胱黏膜得以休息。

2、保持会阴部清洁,每日用0.5%碘伏棉球擦拭会阴以尿道口为中心向外擦拭,棉球不可过湿,如过湿,擦拭时会有消毒液挤出顺尿管向尿道口内流。

消毒尿管周围,每日2次,大便后常规清洁会阴部及尿道口周围.3、留置导尿管用夹子夹住,定时开放排尿,白天可每3-4小时开放尿管一次,夜间每6小时一次,直至膀胱功能恢复或形成自动反射性膀胱。

4、引流袋每周更换1-2次,留置导尿管应从大腿下面引出,切不可使导尿管从上面跨过大腿,以免引起尿液反流而造成感染。

5、床头抬高20-30厘米,防止尿液逆流,定时翻身,防止尿液沉淀形成结石。

6、鼓励病人多饮水,每日3000-5000毫升,达到生理性冲洗。

7、尿失禁者或病人有反射性膀胱形成,但小便时间又不能自己掌握,要把便壶放在接尿部位,给病人固定小便器,随时倒便器,会阴部也要保持清洁无味。

可用0.2%呋喃西林溶液、3%的硼酸或生理盐水冲洗膀胱,改变尿的酸碱度,可抑制细菌生长。

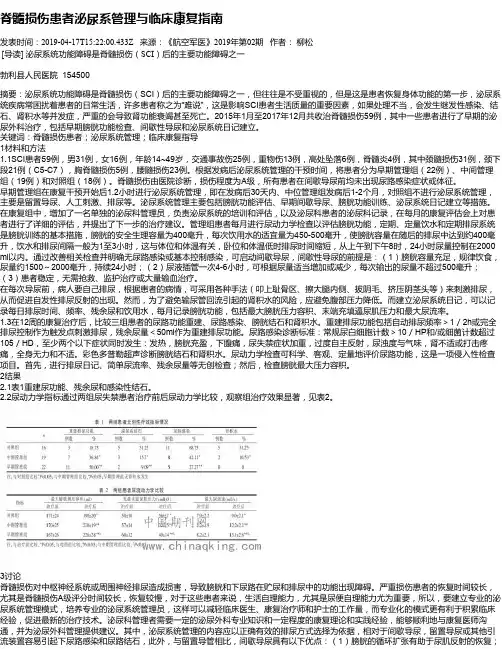

脊髓损伤患者泌尿系管理与临床康复指南发表时间:2019-04-17T15:22:00.433Z 来源:《航空军医》2019年第02期作者:柳松[导读] 泌尿系统功能障碍是脊髓损伤(SCI)后的主要功能障碍之一勃利县人民医院 154500摘要:泌尿系统功能障碍是脊髓损伤(SCI)后的主要功能障碍之一,但往往是不受重视的,但是这是患者恢复身体功能的第一步,泌尿系统疾病常困扰着患者的日常生活,许多患者称之为“难说”,这是影响SCI患者生活质量的重要因素,如果处理不当,会发生继发性感染、结石、肾积水等并发症,严重的会导致肾功能衰竭甚至死亡。

2015年1月至2017年12月共收治脊髓损伤59例,其中一些患者进行了早期的泌尿外科治疗,包括早期膀胱功能检查、间歇性导尿和泌尿系统日记建立。

关键词:脊髓损伤患者;泌尿系统管理;临床康复指导1材料和方法1.1SCI患者59例,男31例,女16例,年龄14~49岁,交通事故伤25例,重物伤13例,高处坠落6例,脊髓炎4例,其中颈髓损伤31例,颈下段21例(C5-C7),胸脊髓损伤5例,腰髓损伤23例。

根据发病后泌尿系统管理的干预时间,将患者分为早期管理组(22例)、中间管理组(19例)和对照组(18例)。

脊髓损伤由医院诊断,损伤程度为A级,所有患者在间歇导尿前均未出现尿路感染症状或体征。

早期管理组在康复干预开始后1.2小时进行泌尿系统管理,即在发病后30天内、中位管理组发病后1-2个月,对照组不进行泌尿系统管理,主要是留置导尿、人工刺激、排尿等。

泌尿系统管理主要包括膀胱功能评估、早期间歇导尿、膀胱功能训练、泌尿系统日记建立等措施。

在康复组中,增加了一名单独的泌尿科管理员,负责泌尿系统的培训和评估,以及泌尿科患者的泌尿科记录,在每月的康复评估会上对患者进行了详细的评估,并提出了下一步的治疗建议。

管理组患者每月进行尿动力学检查以评估膀胱功能,定期、定量饮水和定期排尿系统是膀胱训练的基本措施,膀胱的安全生理容量为400毫升,每次饮用水的适宜量为450-500毫升,使膀胱容量在随后的排尿中达到约400毫升,饮水和排尿间隔一般为1至3小时,这与体位和体温有关,卧位和体温低时排尿时间缩短,从上午到下午8时,24小时尿量控制在2000 ml以内。

脊髓损伤患者的尿路管理

董淑富;王志莲

【期刊名称】《中国组织工程研究》

【年(卷),期】2001(000)008

【摘要】脊髓损伤患者的尿路管理一般来说应做到以下几点:(1)保持尿路的无菌状态;(2)膀胱内不要留多量的残尿;(3)尽可能早期脱离导尿管,避免膀胱尿道机械性损伤;(4)保持肾脏的正常机能等。

因此在脊髓损伤早期推荐使用无菌的间歇导尿法和灭菌的留置导尿管法以及早期膀胱训练。

1 脊髓损伤急性期的尿路管理在脊髓损伤急性期膀胱几乎无例外的处于尿闭状态,其原因是逼尿肌弛缓无力,后部尿道( 膀胱内、外括约肌)收缩阻力增大,因神经麻痹尿路的粘膜会因少许的机械刺激而受到损伤。

为了把尿路合并症控制在最低限度,把膀胱内尿液导出来,有下列几种方法可供参考。

1.1 无菌间歇导尿法目前应用较广的方法为Guttmann等提【总页数】2页(P94-95)

【作者】董淑富;王志莲

【作者单位】[1]荣成市第二人民医院!山东荣成264309;[2]荣成市石岛镇卫生院【正文语种】中文

【中图分类】R4

【相关文献】

1.77例完全性脊髓损伤患者尿路管理临床分析 [J], 王枫;王海洋;原琪;汪家琮;詹金锴

2.脊髓损伤患者的尿路管理 [J], 董淑富;王志莲

3.脊髓损伤后的尿路管理脊髓损伤后的尿路管理 [J], 李建国

4.脊髓损伤神经源性膀胱患者尿路感染相关危险因素的回顾性研究 [J], 张秀;华文洁;李素

5.膀胱安全容量导尿法对骶上脊髓损伤患者下尿路功能的影响 [J], 张大伟;朱红军;冯晓燕;陈玉红;刘怡;陈康武;蔡萍

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

间歇导尿在脊髓损伤患者泌尿系管理中的应用间歇导尿在脊髓损伤患者泌尿系管理中的应用脊髓损伤(SCI)是一种常见的神经系统疾病,患者通常表现为不同程度的四肢瘫痪、感觉障碍和自主神经功能障碍。

其中,一大部分患者出现泌尿系功能障碍,包括尿失禁、尿潴留、反射性膀胱和感觉性膀胱。

泌尿系功能障碍不仅会影响患者日常生活和社交能力,还会引起许多严重并发症,如泌尿系感染、肾损害等。

因此,在SCI患者的治疗中,泌尿系管理尤为重要。

而间歇导尿作为一种常用的泌尿系管理方法,在SCI患者中也有着广泛的应用。

间歇导尿,是指通过导管将膀胱内的尿液定期引流,以达到清除膀胱内尿液、减轻尿液灌注压力、保护肾功能和减少感染的目的。

在SCI患者中,间歇导尿应用广泛,因为这种方法可以减轻反射性膀胱的压力、避免尿潴留和泌尿系感染,同时可以定期排空膀胱,避免尿液滞留引起的肾功能损害。

此外,间歇导尿还可以给医护人员提供尿量信息,便于评估病情和制定治疗方案,同时可以提高医护人员的工作效率。

在SCI患者的间歇导尿中,应当考虑到不同患者的情况和需求。

首先是导尿管的大小和选择。

对于不同年龄和性别的SCI患者,其导尿管的大小和长度需要进行区分和选择,并遵循卫生安全操作规程。

其次是导尿时间的选择。

通常情况下,间歇导尿的时间为3~4小时一次,在此时间范围内可以使膀胱充分排空,防止尿液滞留。

但对于某些需要密切监测的患者,可以根据情况缩短或者延长导尿的时间,以满足其需要。

此外,间歇导尿需要和其他泌尿系管理方法结合使用,如按摩膀胱、药物治疗和电刺激等。

间歇导尿在SCI患者的治疗中,不仅可以维持泌尿系统的正常功能,还可以提升患者的生活质量和康复效果。

但需要注意的是,在应用间歇导尿管理时,需要医护人员进行长期随访和管理,定期评估患者的泌尿系统状况和尿液检查,以及及时处理可能发生的并发症。

此外,也需要针对不同患者制定不同的间歇导尿方案,不断进行调整和修改,以达到最佳的治疗效果。