《中华传统文化》专题讲解

- 格式:pptx

- 大小:9.76 MB

- 文档页数:55

高中语文拓展课——《中国传统文化》课程方案一、课程依据(一)正视语文的学科特征与教学现状语文教学的目的是要传授语文知识,培养听说读写能力,陶冶学生的品质,提高学生的文化修养。

为达到这些目的,老师们可谓八仙过海,各寻其法。

可我们常听到不同层次的学生抱怨:最没味的就是语文!造成这种状况的原因主要是应试教育将语文课束缚于教材课本,学生学习语文学科也只是徜徉于阅读海洋,很难感受到语文学科本身应该具有的趣味性。

(二)激发学生的学习兴趣与文化敏感语文老师要有效地利用拓展课来激发学生学习语文的兴趣,这不但能够帮助学生更好地理解课内外文学作品,也能极大地提高学生的文化素养,进而使学生形成一定的审美、感悟能力和文化敏感。

当一个人有了较丰富的文化素养后,观察生活、思考问题、语言表达能力都会相应增强,同时,通过文化拓展课对学生进行道德熏陶,能培养学生对祖国语言文化的热爱,让学生构筑起健康的民族文化心理,这一点尤其重要。

可见,语文拓展教学中强化文化性、渗透中国传统文化,一箭多雕,作用不小。

(三)汲取并形成学校的文化底蕴与积淀真如中学是一所已经过了一个甲子的高中,有一定的历史积淀和文化底蕴。

学校目前面临着新的发展机遇,要进一步汲取已有的学校文化营养,形成适合时代发展的学校文化,其中关于中华传统文化的拓展课程是不可缺少的。

传统文化是历史发展的产物,它本身是历史的创造和传承,至今仍然保留的传统文化可以说是活的社会“化石”,具有的民族性、集体性和社会性特征,这些特征使其成为群体聚合的内在动力和维系的基本力量。

所以透过课本,衍生课外,了解传统民族文化,从而了解中国文化对于高中生而言是有百利而无一害的。

二.课程目标这门拓展课名为《中国传统文化》,它的课程目标也是回望中国传统而来的。

我们中国几千年教育的目的,不是为了谋生,是教我们做一个人,而现在我们的教育现状更多的是专门为了升学,为了职业,为了赚钱,基本人格养成教育都没有形成一定的体系。

《中国传统文化》知识点绪论一、什么是中国传统文化0001 中国传统文化的内涵(p1)0002 中国传统文化的特点(p2-4)二、为什么要学习中国传统文化0003 学习中国传统文化的意义(p4-7)三、如何学习中国传统文化0004 学习中国传统文化的要求(p7-8)第一章中国传统哲学第一节天人合一0101 天人合一的思想内涵0102 人与天地的关系0103 人道与天道相一致0104 天人合一的行为要求第二节阴阳变易0105 阴阳的概念及其形成0106 一阴一阳之谓道0107 阴生阳,阳生阴0108 生生之谓易第三节贵和尚中0109 贵和尚中的思想内涵0110 和而不同的内涵及行为要求0111 “和”的哲学内涵0112 以和为贵的精神追求0113 执两用中的内涵及行为要求第二章中华传统美德第一节正心修身0201 修身的重要性0202 安贫乐道0203 勤劳节俭0204 明礼诚信0205 浩然之气第二节与人为善0206 四个基本道德规范0207 忠的内涵及道德要求0208 孝的内涵及道德要求0209 仁的内涵及道德要求0210 义的内涵及道德要求第三节君子怀德0211 内圣与外王的关系0212 隐忍的内涵及道德要求0213 知耻的内涵0214 无私的美德与智慧第三章中国传统宗教第一节佛教与中国的佛文化0301 佛教的起源0302 佛教在中国的传播简史0303 佛教的中国化0304 佛、佛法、佛经和佛寺0305 佛教对中国文化的影响第二节道教与中国的仙文化0306 道家与道教的区别与联系0307 道教的起源与发展0308 道教与神仙思想0309 道教的修炼方法——内丹、外丹与道术0310 道教的活动场所——道观0311 道教对中国文化的影响第三节儒释道三教合流0312 从儒学到儒教的转变过程0313 儒释道融合的进程0314 儒释道融合的根基第四章中国书法、绘画第一节笔墨情志,书画同源0401 书法产生的两大条件:汉字与笔墨0402 书法艺术与书法理论0403 书画同源的表现0404 中国书法的特点第二节外师造化,中得心源0405 墨色浓淡与国画0406 中国画的分类0407 中国画的形与神第三节以形写神,境生象外0408 文人画的特点0409 文人画的意境与格调0410 文人画的最高境界——心灵之境第五章中国诗词、歌赋第一节不学诗,无以言0501 学诗的重要性0502 诗歌的起源与发展0503 诗歌的社会文化功能0504 古代诗歌中的忠君爱国思想0505 古代诗人们的气节、修养第二节情与合理:中国古代诗歌的文化精神0506 精神之一:关心社稷、忧国忧民0507 精神之二:同情人民疾苦0508 精神之三:热爱和平、反对不义战争0509 精神之四:尊师重教、尊老爱幼第三节思与境谐:中国古代诗歌的文化旨趣0510 旨趣之一:文质彬彬0511 旨趣之二:意境之美0512 旨趣之三:别材别趣第六章中国音乐、舞蹈、戏曲第一节黄钟大吕0601 中国音乐的起源及其教化功能0602 雅乐的形式、乐器及作用0603 歌舞大曲的发展阶段0604 戏曲音乐的歌唱与伴奏0605 戏曲音乐的作用第二节霓裳羽衣0606 中国原始舞蹈的起源与分类0607 中国古代舞蹈的发展历程0608 多姿多彩的少数民族舞蹈第三节皮黄春秋0609 昆曲的诞生、发展及其艺术特点0610 京剧的产生、发展及其艺术特点0611 百花齐放的地方戏第七章中国医药、养生第一节阴阳辩证0701 阴阳与病症0702 五行与脏腑0703 实火与虚火0704 中医诊病的基本方法——望闻问切第二节经络气血0705 经络的内涵与作用0706 气与血的相互作用0707 人体的主要穴位0708 针灸疗法0709 推拿疗法0710 刮痧与拔罐疗法第三节养生智慧0711 中医心理思想——养生先养心0712 中医预防理论——未病先治0713 中药的“秘密”——药食同源第八章中国武术第一节止戈为武,尚武崇德0801 武术的起源与发展0802 中华武德与修身养性0803 武术礼仪及其文化内涵0804 侠义精神与武侠传统第二节内外兼修,术道并用0805 中国武术原理:顺阴阳而运动0806 中国武术特点:内功为体,外功为用0807 中国武术思想:以柔克刚,借力用力第三节形神兼备,武术之美0808 中国武术的姿势之美0809 中国武术的结构之美0810 中国武术的节奏之美第九章中国美食、美饮第一节吃的艺术与追求0901 中国饮食文化的形成与发展0902 中国饮食的追求:精美0903 贵族饮食文化0904 平民饮食文化第二节酒文化:杯中日月0905 酒的起源与发展0906 酒的作用与酒器0907 酒与古代艺术0908 “酒德”与“酒礼”第三节茶文化:壶内乾坤0909 茶的作用与功效0910 饮茶仪式与茶道0911 饮茶方式与茶具第十章中国服饰、习俗第一节千年衣裳1001 礼乐文化与中国服饰1002 对外交流与服饰发展1003 行政干预与服饰变革第二节多元多彩1004 各具特色的民族服饰1005 中国服饰的色彩与纹样1006 中国古代的配饰与妆容第三节人文习俗1007 中国服饰与等级制度1008 中国服饰与礼制风俗第十一章中国建筑、园林第一节民居宫殿1101 中国古代建筑的特点1102 古代民居代表——四合院1103 古代宫殿代表——故宫1104 中国建筑文化第二节城墙筑造1105 古代城墙的功能——攻防与连隔1106 长城的历史演变1107 北京城的历史演变1108 中国城墙文化第三节山水收藏1109 古典园林的历史演变1110 皇家园林代表——颐和园1111 私家园林代表——苏州园林1112 中国园林文化第十二章中国器皿、雕刻第一节从石器到青铜器1201 石器的产生与发展1202 青铜器的特点与作用1203 中国赏石文化第二节巧夺天工的玉器和陶瓷1204 玉器的发展与功能1205 陶器的发展与分类1206 瓷器的发展与工艺第三节气韵生动的雕刻文化1207 金石文化1208 造像文化1209 杂项刻镂。

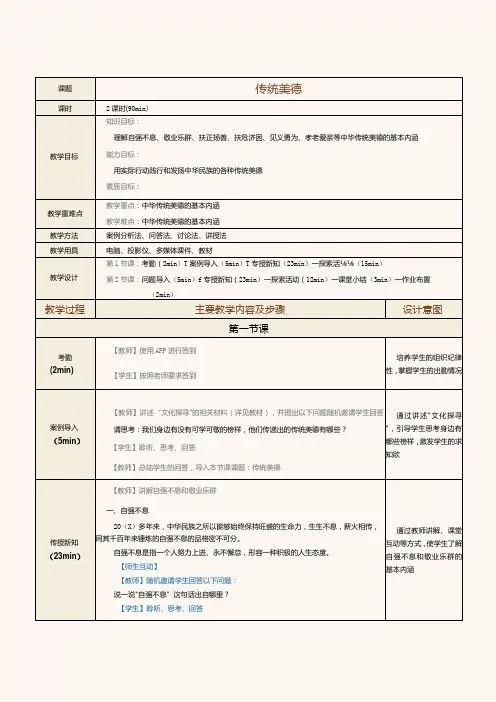

课题传统美德课时2课时(90min)教学目标知识目标:理解自强不息、敬业乐群、扶正扬善、扶危济困、见义勇为、孝老爱亲等中华传统美德的基本内涵能力目标:用实际行动践行和发扬中华民族的各种传统美德素质目标:教学重难点教学重点:中华传统美德的基本内涵教学难点:中华传统美德的基本内涵教学方法案例分析法、问答法、讨论法、讲授法教学用具电脑、投影仪、多媒体课件、教材教学设计第1节课:考勤(2min)T案例导入(5min)T专授新知(23min)一探索活⅛⅛(15min)第2节课:问题导入(5min)f专授新知(23min)一探索活动(12min)一课堂小结(3min)一作业布置(2min)教学过程主要教学内容及步骤设计意图第一节课考勤(2min)【教师】使用APP进行签到【学生】按照老师要求签到培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况案例导入(5min)【教师】讲述“文化探寻"的相关材料(详见教材),并提出以下问题随机邀请学生回答请思考:我们身边有没有可学可敬的榜样,他们传递出的传统美德有哪些?【学生】聆听、思考、回答【教师】总结学生的回答,导入本节课课题:传统美德通过讲述"文化探寻",引导学生思考身边有哪些榜样,激发学生的求知欲传授新知(23min)【教师】讲解自强不息和敬业乐群一、自强不息2O(X)多年来,中华民族之所以能够始终保持旺盛的生命力,生生不息,薪火相传,同其千百年来锤炼的自强不息的品格密不可分。

自强不息是指一个人努力上进、永不懈怠,形容一种积极的人生态度。

【师生互动】【教师】随机邀请学生回答以下问题:说一说"自强不息”这句话出自哪里?【学生】聆听、思考、回答通过教师讲解、课堂互动等方式,使学生了解自强不息和敬业乐群的基本内涵“自强不息”出自《周易》中的乾卦《象传》,原句为:"天行健,君子以自强不息。

”意思是说,天之运行,四时交替,昼夜更迭,岁岁年年无有止息,无有差错,君子当效法天道之健,发奋图强,永不停息。

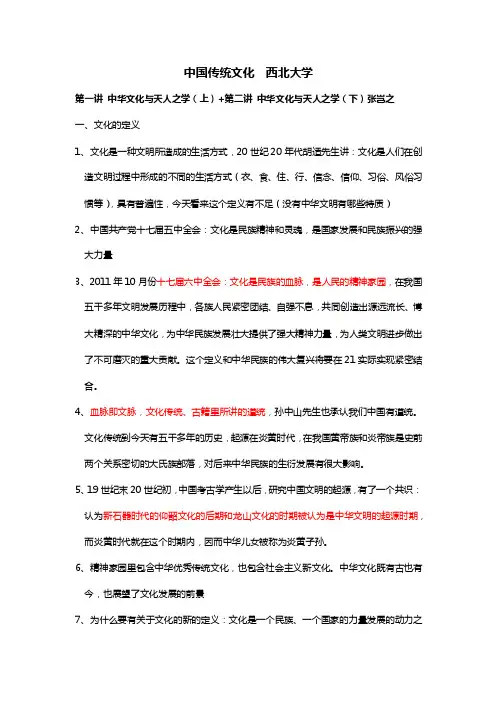

中国传统文化西北大学第一讲中华文化与天人之学(上)+第二讲中华文化与天人之学(下)张岂之一、文化的定义1、文化是一种文明所造成的生活方式,20世纪20年代胡适先生讲:文化是人们在创造文明过程中形成的不同的生活方式(衣、食、住、行、信念、信仰、习俗、风俗习惯等),具有普遍性,今天看来这个定义有不足(没有中华文明有哪些特质)2、中国共产党十七届五中全会:文化是民族精神和灵魂,是国家发展和民族振兴的强大力量3、2011年10月份十七届六中全会:文化是民族的血脉,是人民的精神家园,在我国五千多年文明发展历程中,各族人民紧密团结、自强不息,共同创造出源远流长、博大精深的中华文化,为中华民族发展壮大提供了强大精神力量,为人类文明进步做出了不可磨灭的重大贡献。

这个定义和中华民族的伟大复兴将要在21实际实现紧密结合。

4、血脉即文脉,文化传统、古籍里所讲的道统,孙中山先生也承认我们中国有道统。

文化传统到今天有五千多年的历史,起源在炎黄时代,在我国黄帝族和炎帝族是史前两个关系密切的大氏族部落,对后来中华民族的生衍发展有很大影响。

5、19世纪末20世纪初,中国考古学产生以后,研究中国文明的起源,有了一个共识:认为新石器时代的仰韶文化的后期和龙山文化的时期被认为是中华文明的起源时期,而炎黄时代就在这个时期内,因而中华儿女被称为炎黄子孙。

6、精神家园里包含中华优秀传统文化,也包含社会主义新文化。

中华文化既有古也有今,也展望了文化发展的前景7、为什么要有关于文化的新的定义:文化是一个民族、一个国家的力量发展的动力之一,要把文化软实力提高到民族、国家发展兴旺的高度来认识,这样对文化才有真正的理解8、文化定义对每个人的力量:是民族精神得以传承、凝聚、提升、发展,永不衰竭,与中华民族的命运紧密相关的9、大学的使命之一就在于文化传承与创新,文化育人在大学里应该得到实现,是学子们深受文化,特别是本民族、本国传统文化的熏陶,成为高度文化自觉的文明人二、中华优秀传统文化的基本元素1、基本元素(十七届六中全会决定):要维护中国优秀传统文化的基本元素(核心理念)2、西大中国思想文化研究所的教师编了十一本《传统文化经典语录》读本阐释了是一个传统文化的基本元素,现在撰写中华优秀传统文化核心理念的普及本,初步研究基本的元素、核心理念:天人之学、自强不息、以民为本、居安思危、道法自然、诚实守信、厚德载物、仁者爱人、尊师重道、和而不同、日新月异、天下大同三、天人之学的理论贡献1、很多人一提到中国传统文化就想到“天人合一”,但在资料中很少见到,只能在西汉时期董仲舒的著作《春秋繁露》里找到“天人之际,合而为一”2、中华文化五千多年的文明史的物质基础:农业3、五千多年前中国农业格局就已经形成了:南稻北粟4、农业格局的形成有两个不可或缺的东西:(1)水(灌溉),两条母亲河:黄河和长江(扬子江),培育了中国很早的原始农业,推动中国农业的发展A.公元前11世纪,在黄河的一个支流(渭水流域)镐京(今西安偏西)建立了西周,经营农猎,倡导礼乐文化,奠定了后来中华文化的坚实基础B.长江的汉支流哺育了陕西南部C.后来黄河流域又作为春秋战国时期齐鲁文化暨儒家文化的物质基础(儒家创始人孔子出生于山东曲阜尼山,“逝者如斯夫,不舍昼夜”表现了孔子倡导的自强不息的精神)D.长江流域的稻种农业成为楚文化暨道家文化的物质基础(到家的创始者李耳并非诞生于长江流域而在河南,他认为思想家最高的境界:若水)E.南宋时期朱熹研究儒学的延续、发展,东汉佛教传入与道家的出现,朱熹得出儒学不会衰竭的结论,因为儒学有自身的活水源头,不断随时代发展,用二十多年的时间写完了《四书集注》(儒学最有成果的一部著作),表达对儒学的情感和笃信:“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊;问渠那得清如许,为有源头活水来。

大一《中华优秀传统文化》知识点中华优秀传统文化是中华民族的瑰宝,承载了中华民族几千年的历史沿革和文化积淀。

它既是中华民族的文化基因,也是我们传承发展的重要资源。

本文将为大家介绍一些中华优秀传统文化的知识点。

1. 儒家文化儒家文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,主要以儒家经典《论语》、《大学》、《中庸》等为代表。

儒家强调人的道德修养和社会伦理,注重孝道、仁爱、忠诚等美德的培养。

儒家文化对中华民族的价值观和社会规范产生了深远影响。

2. 佛教文化佛教文化是中国传统文化中的重要组成部分,起源于印度,于东汉传入中国。

佛教倡导慈悲、无私、修行等信仰和道德观念,对中国古代哲学、艺术、文学等领域产生了深远的影响。

佛教文化的核心思想是“觉悟”与“解脱”,通过修行追求人生的境界提升和内在的宁静。

3. 道教文化道教文化是中国传统文化的瑰宝,强调顺应自然、养生修身、追求永生等思想。

道家经典《道德经》是道教的重要著作,阐述了道家思想的核心原理。

道教文化对中国文艺、医药等方面有着深远的影响,道教的养生之术也成为了中华民族的宝贵财富。

4. 中国书法中国书法是中华民族传统文化中的瑰宝,是中华民族艺术的重要组成部分。

它以汉字书写为基础,通过运用毛笔和墨汁,通过线条的粗细、书写的力度和姿势的变化,表达出文字的美感和意境。

中国书法融入了儒家的修身养性和艺术追求,既是一种文字书写形式,也是一种艺术创作方式。

5. 中国绘画中国绘画是中华民族传统文化的重要组成部分,是以绘画工具和技法表现艺术形象的一种艺术形式。

中国绘画注重笔墨的运用、构图的设计和意境的表现,融入了儒家、佛教和道教的思想。

中国绘画以水墨画为代表,形成了独特的审美标准和表现手法。

6. 中国音乐中国音乐是中华民族传统文化的重要组成部分,有着悠久的历史和丰富的内涵。

中国音乐注重音律的和谐、乐器的运用和音乐表达的情感。

中国音乐融入了儒家的礼乐思想和道教的音乐修行,形成了自身独特的音乐美学。

优质《中华传统文化》学习教案7篇中华传统文化学习教案篇1我喜欢的民族服饰教学目标:1、欣赏民族服饰,感受各民族特点以及民族服饰的美2、会用折、剪、贴等多种美工方法制作一种民族服饰3、能较协调的搭配色彩教学准备:各民族娃娃的图片,彩纸剪刀,胶水,皱纹纸、白纸教学重点与难点选择合适材料,运用各种方式制作民族服饰教学方法与手段:直观感知法、讲解演示法活动过程:一、欣赏民族服饰师:我们中国是一个很大的国家,她有56个兄弟姐妹。

今天我带来了很多图片,你知道这些服装是哪个民族的吗?师:这些民族的服饰,分别是苗族、藏族、蒙古族、朝鲜族等等。

请你仔细看看,他们的服饰上最大的特点是什么?你最喜欢哪个民族的服饰?为什么?引导幼儿谈谈民族服装、服饰之间的异同之处。

分别大胆地猜测这是什么民族的服装先感受民族服饰的特点,为下一环节制作服饰做铺垫。

二、尝试制作民族服装。

1、请幼儿选择一个自己最喜欢的民族服饰。

师:“今天我要请每个小朋友选择一种你喜欢的民族服饰,今天我们要做一件民族服装。

你来说说看你想做哪个民族的服装?”2、教师示范操作师:“这里有很多材料,这是什么?你觉得可以做什么?”教师一边问一边简单地示范操作。

3、提供材料,幼儿操作教师巡回指导1)说说自己想做哪个民族的服装,用什么材料,通过什么方式。

2)仔细观看老师的制作步骤。

3)自由操作。

通过欣赏图片,获得直观印象,然后组织讨论有利于孩子们更仔细的观察到民族服饰的特点,对接下来的教学开展提供帮助在认识材料的基础上,有目的的选择自己需要的材料,通过教师的示范操作,降低操作难度。

三、展示制作成果。

师:“小朋友做的都非常用心,下面我要请你们来介绍一下你做的民族服饰。

”师:“你做的是什么民族的服饰?你用了什么方法做的裙子?……幼儿将布置好的民族服饰进行介绍,相互欣赏,并随着民族音乐跳民族舞蹈。

说说自己做了什么,怎么做的。

通过幼儿与教师一起布置,幼儿不再是观看老师布置环境,而是与同伴相合作,一起来完成展览。

高二历史《中华优秀传统文化的内涵与特点》知识点总结一、中华文化的发展历程1. 多元起源。

约一万年前,五地先后起源,中原华夏族率先成为核心区域。

2. 春秋战国,奠基时期(1)出现华夏认同,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。

(2)孔子对西周礼乐文明进行阐述,形成了儒家文化的思想核心。

(3)“百家争鸣”局面出现,成为后世思想文化发展的源头。

3. 汉朝,董仲舒创立新儒学,汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。

影响:形成了以儒家思想为核心的封建统一多民族的文化格局。

4. 魏晋玄学盛行,唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战。

5. 宋代,三教合一,形成理学,以朱熹为代表。

评价:丰富了中华文化的理论思维,对塑造中华民族的性格起了积极作用;但它宣扬的封建礼教,三纲五常,严重束缚了人们的思想。

6. 明朝中后期,心学形成,以王阳明为代表评价:标志着人的主体意识逐渐觉醒。

7. 明清之际,个性解放的思想(反封建民主思想)出现表现:李贽批判理学,黄宗羲抨击君主专制,顾炎武倡导经世致用等。

8. 鸦片战争后,向西方学习成为潮流。

如林则徐开眼看世界、魏源编写《海国图志》等。

9. 新文化运动,抨击封建思想(彻底否定儒学),科学与民主成为价值目标。

10. 五四运动后,马克思主义广泛传播,逐渐成为主流。

马克思主义成为中共与新民主主义革命的指导思想。

二、中华优秀传统文化的内涵1. 重视以人为本。

(1)周公提出“敬天保民”的思想,建立了以人为中心的礼乐制度。

(2)孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”的人本思想。

(3)孟子提出“仁政”说,提出“民贵君轻”的民本思想。

2. 崇尚天人合一,道法自然。

(1)老子提出“道”的概念,认为“道法自然”,顺应自然,追求天人合一。

(2)荀子以朴素的唯物史观解释自然,提出“制天命而用之”。

3. 推崇天下为公,崇德尚贤。

(1)孔子主张以德治国,墨子主张“尚贤”。

(2)影响:在当时各国掀起了选用人才革古鼎新的大变革,也对后来德才兼备、以德为先的人才使用制度产生了深远影响。

《中华优秀传统文化选讲》教案课时分配表证学习/麦未来!课题思想精华课时2课时(90min)教学目标知识目标:了解中国传统文化中讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的思想精华能力目标:将中国传统文化中的思想精华融入自己的精神世界和行为方式中素质目标:教学重难点教学重点:讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的思想精华教学难点:讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的思想精华教学方法案例分析法、问答法、讨论法、讲授法教学用具电脑、投影仪、多媒体课件、教材教学设计第1节课:考勤(2min)→WH颗熟(8min)一案例导入(5min)T专授新知(25min)一探索活动(5min)第2节课:问题导入(5min)一传授新知(20min)一探索活动(15min)一课堂小结(3min)一作业布置(2min)教学过程主要教学内容及步骤设计意图第一节课考勤(2min)【教师】使用APP进行签到【学生】按照老师要求签到培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况新课预热(8min)【教师】自我介绍,与学生简单互动,介绍课程定位、内容安排、考核要求等中华优秀传统文化是中华民族思想观念、文化传统、语言习惯和情感认同的集中体现,凝聚着中华民族普遍认同和广泛接受的道德规范、思想品格和价值取向,具有极为丰富的思想内涵,积淀着中华民族最深沉的精神追求。

加强中华优秀传统文化教育,是深化中国特色社会主义教育和中国梦宣传教育的重要组成部分,是推动民族文化传承创新的重要途径。

本课程从实用的角度出发,将中华优秀传统文化切实融入当代教育实践之中,旨在以中华优秀传统文化濡染和塑造学生的心灵与品格,提升学生的道德品质和文化素养。

通过学习,学生不仅能够深入地了解中华优秀传统文化的主要内容,领略中华优秀传统文化的魅力,还可以增强爱国情感,树立民族自信,培养”讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”的时代价值观。

【学生】聆听、互动通过老师自我介绍,与学生相互熟悉,并让学生了解这门课的大致内容和考核要求案例导入(5min)【教师】讲述“文化探寻"的相关材料(详见教材),并提出以下问题随机邀请学生回答:请思考:我们今天提倡和强δ的社会主义核心价值观,是否也从这些思想精华中吸取了丰富的营养?【学生】聆听、思考、回答用问题导入,让学生主动探究社会主义核心价值观的内容,激发学生的求知欲【教师】总结学生的回答,导入本节课课题:思想精华传授新知(25min)【教师】讲解讲仁爱、重民本、守诚信一、讲仁爱【师生互动】【教师】组织学生扫码观看“儒家文化对当代社会的现实意义”视频(详见教材),并随机邀请学生回答以下问题:儒家文化对当代社会有哪些现实意义?【学生】观看、思考、回答仁爱是指能同情、爱护和帮助他人。