常见体表肿瘤的诊断与处理

- 格式:pptx

- 大小:9.62 MB

- 文档页数:28

体表肿物鉴别诊断书写体表肿物是指在人体表面出现的肿块或肿瘤。

它是一种常见的症状,可能由多种疾病引起,需要进行鉴别诊断才能确定真正的病因。

本文将从不同的角度介绍体表肿物的鉴别诊断方法,帮助读者更好地了解和处理这一问题。

体表肿物可以分为良性和恶性肿瘤。

良性肿瘤通常生长缓慢,质地较软,并且不会扩散到周围组织。

恶性肿瘤则具有侵袭性,生长迅速,并可能转移到其他部位。

因此,判断肿物的性质是进行鉴别诊断的首要步骤。

一种常见的鉴别方法是通过触诊来评估肿物的质地和形态。

良性肿瘤通常是圆形或椭圆形的,质地较软,有一定的活动度。

而恶性肿瘤则可能呈现不规则形状,质地坚硬,并且与周围组织黏连在一起。

此外,恶性肿瘤可能会有局部疼痛和压痛感。

除了触诊外,还可以进行成像检查来进一步确认肿物的性质。

超声检查是一种常用的非侵入性检查方法,可以清晰地显示肿物的形态和内部结构。

良性肿瘤通常呈现均匀的回声,而恶性肿瘤则可能出现不均匀的回声或囊实性结构。

此外,CT扫描和MRI等检查也可以提供更为详细的信息,帮助医生做出准确的诊断。

对于一些特殊类型的肿物,还需要进行组织学检查来明确诊断。

活检是一种常用的方法,通过取出一小块肿瘤组织进行病理学检查,可以确定肿物的性质和病因。

活检可以通过穿刺或手术方式进行,具体取决于肿物的位置和大小。

在进行鉴别诊断时,还需要考虑到肿物的临床表现和患者的个人情况。

有些肿物可能伴随着其他症状,如发热、体重下降、淋巴结肿大等,这些信息对于确定病因非常重要。

同时,患者的年龄、性别、家族史等因素也需要考虑进去,因为某些肿瘤有一定的发病特点。

体表肿物的鉴别诊断需要综合运用触诊、成像检查、组织学检查以及考虑患者的临床表现和个人情况。

只有通过全面的评估和分析,才能确定肿物的性质和病因,并制定相应的治疗方案。

因此,在面对体表肿物时,及时就医并进行专业的鉴别诊断非常重要,以保障患者的健康和生活质量。

体表肿物切除术一、目的1.诊断作用:了解体表肿物的性质。

2.治疗作用:切除肿物以解决肿物引起的局部压迫或不适等情况,特殊部位手术如脸部等,可满足患者对美容效果的要求。

二、适应证全身各部位的体表肿物,如皮脂腺囊肿、表皮样囊肿、皮样囊肿、腱鞘囊肿等,以及一些体表的良性肿瘤,如纤维瘤、脂肪瘤、表浅血管瘤等。

三、禁忌症1.全身出血性疾病者。

2.肿物合并周围皮肤感染情况者。

四、操作前准备1.患者准备(1)测量生命体征(心率、血压、呼吸),评估全身状况,确定对手术的耐受性。

(2)向患者解释操作目的、操作过程和可能的风险(术前沟通、确认知情同意很重要)。

(3)告知需要配合的事项(操作过程中需保持体位,如有头晕、心悸。

气促等不适及时报告)。

(4)签署知情同意书。

(5)术前清洗局部,剪去毛发,局部若涂有油质类药物时,可用松节油轻轻擦去(不提倡剔除毛发,只在毛发较多较长时,使用剪刀剪去即可)。

2.材料准备治疗车:车上载有以下物品:(1)切开缝合包:包括治疗碗、无菌杯、洞巾、消毒巾、布巾钳、圆刀片、刀柄、小止血钳、组织钳、有齿镊、组织剪、3|0号线、4|0号线、中圆针、三角针、持针器、纱布、弯盘等。

(2)消毒用品:0.5%碘伏(目前多使用碘伏进行消毒,若使用碘酊消毒,则需要75%酒精脱碘)。

(3)麻醉药物:2%利多卡因10ml或1%普鲁卡因10ml(使用普鲁卡因需要先皮试)。

(4)其他:注射器(10ml 1个)、注射用生理盐水、甲醛(福尔马林)溶液的标本瓶1个;抢救车1辆;无菌手套2副;胶布1卷等。

3.操作者准备(1)核对患者信息(2)掌握体表肿物切除操作相关知识,并发症的诊断与处理方法。

(3)了解患者病情、操作目的及术前辅助检查情况。

(4)协助患者体位摆放,操作者戴帽子、口罩,并准备器械。

五.操作步骤1.体位:根据体表肿物部位,取患者舒适体位。

2.消毒铺单。

(1)准备:术者手术洗手(按七步洗手法洗手),在消毒小杯内放入数个棉球或纱布,助手协助,倒入适量0.5%的碘伏。

常见体表肿瘤体表肿瘤是指在人体皮肤或皮下组织中形成的肿瘤,是常见的临床问题之一。

体表肿瘤分为良性和恶性两种类型,其中恶性体表肿瘤较为危险,容易转移并对患者的生命构成威胁。

本文将就常见的体表肿瘤进行介绍。

一、皮脂腺瘤皮脂腺瘤是最常见的体表肿瘤之一,多发生在头皮、面部和颈部等区域。

它们通常是良性的,但在某些情况下也可能发展为恶性肿瘤。

皮脂腺瘤的表现为皮下出现一个或多个圆形、软质的肿块,一般无痛无痒,但如果有突然长大、溢液或破溃等情况,应尽早就医。

二、基底细胞癌基底细胞癌是体表最常见的恶性肿瘤之一,常见于容易暴露在阳光下的部位,如面部、颈部和手臂等。

该病以慢性生长、无自觉症状为特征,肿瘤呈圆形或半球形,表面平滑,边缘清楚。

基底细胞癌的发病率逐年增加,由于其生长缓慢,一般情况下恶性度较低,治愈率较高,但应及早就医进行治疗。

三、恶性黑色素瘤恶性黑色素瘤是最具侵袭性和致死性的皮肤肿瘤之一,也是体表肿瘤中潜在危险最大的类型。

其病因目前尚不清楚,但长期紫外线暴露和遗传因素可能与其发生有关。

恶性黑色素瘤的特征是皮损迅速增大、颜色不均匀、边缘不规则等,容易发生转移。

早期发现和及时治疗是提高治愈率的关键。

四、纤维瘤纤维瘤是常见的良性体表肿瘤之一,主要由结缔组织细胞组成。

纤维瘤通常生长缓慢、无痛且不易转移,一般不需要治疗。

患病部位一般为皮下或皮肤表面,肿块质地较硬,表面光滑或有小凸起。

若纤维瘤导致功能障碍或患者对其外观不满意,可通过手术切除。

五、软组织肉瘤软组织肉瘤是一种罕见但严重的恶性体表肿瘤,起源于机体的软组织。

该病在初期往往无明显症状,直到肿瘤增大才会出现疼痛、肿块和功能障碍等症状。

软组织肉瘤一旦发现,应尽早就医进行精确的病理诊断,并选择合适的治疗方式,如手术切除、放疗或化疗等。

六、脂肪瘤脂肪瘤是一种良性肿瘤,起源于皮下脂肪组织。

患者常在体表皮下感觉到软质、圆形或椭圆形的肿块,质地柔软,一般不痛不痒。

脂肪瘤生长缓慢,一般不影响患者的生活,但如果肿瘤变大或出现疼痛等症状,应及时就医。

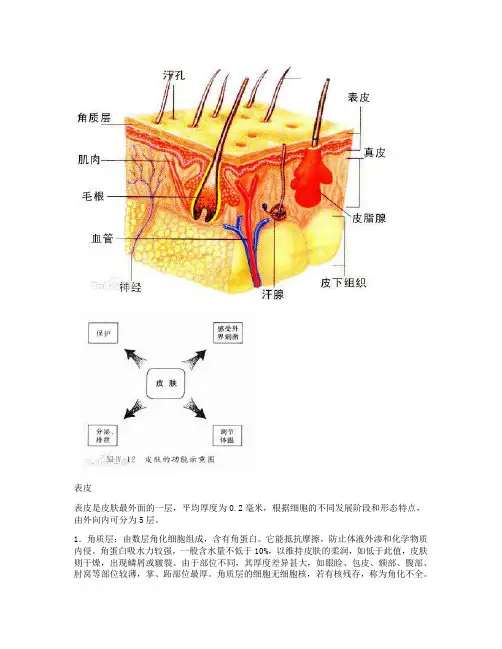

表皮表皮是皮肤最外面的一层,平均厚度为0.2毫米,根据细胞的不同发展阶段和形态特点,由外向内可分为5层。

1.角质层:由数层角化细胞组成,含有角蛋白。

它能抵抗摩擦,防止体液外渗和化学物质内侵。

角蛋白吸水力较强,一般含水量不低于10%,以维持皮肤的柔润,如低于此值,皮肤则干燥,出现鳞屑或皲裂。

由于部位不同,其厚度差异甚大,如眼睑、包皮、额部、腹部、肘窝等部位较薄,掌、跖部位最厚。

角质层的细胞无细胞核,若有核残存,称为角化不全。

2.透明层:由2~3层核已死亡的扁平透明细胞组成,含有角母蛋白。

能防止水分、电解质、化学物质的通过,故又称屏障带。

此层于掌、跖部位最明显。

3.颗粒层:由2~4层扁平梭形细胞组成,含有大量嗜碱性透明角质颗粒皮肤皮肤。

颗粒层里的扁平梭形细胞层数增多时,称为粒层肥厚,并常伴有角化过度。

颗粒层消失,常伴有角化不全。

4.棘细胞层:由4~8层多角形的棘细胞组成,由下向上渐趋扁平,细胞间借桥粒互相连接,形成所谓细胞间桥。

5.基底层:又称生发层,由一层排列呈栅状的圆柱细胞组成。

此层细胞不断分裂(经常有3%~5%的细胞进行分裂),逐渐向上推移、角化、变形,形成表皮其他各层,最后角化脱落。

基底细胞分裂后至脱落的时间,一般认为是28日,称为更替时间,其中自基底细胞分裂后到颗粒层最上层为14日,形成角质层到最后脱落为14日。

基底细胞间夹杂一种来源于神经嵴的黑色素细胞(又称树枝状细胞),占整个基底细胞的4%~10%,能产生黑色素(色素颗粒),决定着皮肤颜色的深浅。

另发现:从护肤的角度来讲表皮并不是最外面的皮肤成分,外面还有一种起保护作用的皮脂膜。

真皮来源于中胚叶,由纤维、基质、细胞构成。

接近于表皮之真皮乳头称为乳头层,又称真皮浅层;其下称为网状层,又称真皮深层,两者无严格界限。

皮下组织来源于中胚叶,在真皮的下部,由疏松结缔组织和脂肪小叶组成,其下紧临肌膜。

皮下组织的厚薄依年龄、性别、部位及营养状态而异。

常见体表肿瘤体表肿瘤是指发生在人体表面或皮下组织,不侵犯肌肉和内脏器官的肿瘤。

常见的体表肿瘤包括良性和恶性肿瘤,其中恶性肿瘤可能对患者的生命构成威胁,因此对体表肿瘤的早期发现和诊断至关重要。

本文将介绍一些常见的体表肿瘤种类、症状、诊断方法和治疗方式。

皮肤基底细胞癌皮肤基底细胞癌是最常见的皮肤恶性肿瘤,主要发生在头颈部和手臂等日照充足的部位。

常见症状包括皮肤表面出现鳞片状或透明突起的肿块,容易溃疡出血。

诊断主要通过皮肤活检确定。

治疗方法包括手术切除、激光治疗和放射治疗。

皮肤恶性黑色素瘤恶性黑色素瘤是一种恶性肿瘤,通常起源于黑素细胞。

特征为皮肤色素斑突然增大、颜色不均匀,可伴随疼痛和痒感。

早期的黑色素瘤往往被误认为是普通的黑痣,因此对于有变化的黑痣需要及时观察和就医。

诊断依赖病理活检,治疗一般包括手术切除、放疗和化疗。

皮肤基底细胞瘤皮肤基底细胞瘤是一种最常见的良性肿瘤,多数发生在50岁以上的老年人。

常见表现为体表平坦或隆起的圆形或边缘规则的肿块,常见于头颈部,颜色一般为红色或肉色。

治疗方法一般为手术切除,预后较好。

皮肤鳞状细胞癌皮肤鳞状细胞癌是皮肤最常见的恶性肿瘤之一,常发生在头皮、面部、手臂等容易暴露在紫外线下的部位。

症状主要表现为皮肤表面出现厚块状、鳞片状、潮红的肿块,有时伴有溢液或溃疡。

诊断依赖皮肤活检,治疗包括手术切除、放疗和化疗。

皮肤红斑狼疮皮肤红斑狼疮是一种慢性自身免疫性疾病,常见于青少年和中年女性。

主要症状为皮肤患处出现红斑、皮疹、光敏感和溃疡等症状,严重时可累及内脏器官。

诊断需要结合病史、体征和实验室检查,治疗主要通过抗炎、免疫抑制和光疗等方法。

脂肪瘤脂肪瘤是一种常见的皮下良性肿瘤,通常生长缓慢,表现为皮下可移动、质地柔软的肿块。

多发生于躯干、上臂、大腿等部位。

一般情况下,脂肪瘤无需治疗,但如果病变存在疼痛、增大或压迫神经等情况,则需手术切除。

骨软骨瘤骨软骨瘤是一种罕见的良性软组织肿瘤,多发生于四肢等部位。

体表肿物鉴别诊断书写摘要:一、引言二、体表肿物的鉴别诊断方法1.肿物的部位和分布2.肿物的形状和大小3.肿物的质感和移动度4.肿物与皮肤的关系5.肿物有无压痛6.肿物的生长速度和病史7.有无感染史或外伤史8.实验室检查和影像学检查三、不同类型体表肿物的特征1.良性肿瘤2.恶性肿瘤3.感染性肿物4.炎性肿物5.血肿和血清肿6.良性和恶性肿瘤的鉴别诊断四、体表肿物的临床意义五、结论一、引言体表肿物是指在人体皮肤表面或皮下组织中出现的异常肿块或包块。

这些肿物可能由多种原因引起,包括良性肿瘤、恶性肿瘤、感染等。

在临床实践中,对体表肿物进行准确的鉴别诊断是非常重要的,因为这有助于确定适当的治疗方案。

本文将介绍体表肿物的鉴别诊断方法,以及不同类型体表肿物的特征和临床意义。

二、体表肿物的鉴别诊断方法1.肿物的部位和分布:肿物出现的部位和分布可以帮助医生了解其可能的病因。

某些部位的肿物可能与感染、外伤或肿瘤有关。

2.肿物的形状和大小:肿物的形状和大小也可以提供诊断线索。

良性肿瘤通常呈圆形或椭圆形,表面光滑;恶性肿瘤则可能形状不规则,表面凹凸不平。

3.肿物的质感和移动度:肿物的质感和移动度也是鉴别诊断的重要指标。

良性肿瘤通常质地较软,移动度较好;恶性肿瘤则可能质地较硬,移动度较差。

4.肿物与皮肤的关系:肿物与皮肤的关系可以反映其性质。

良性肿瘤通常与皮肤无粘连,恶性肿瘤则可能与皮肤粘连。

5.肿物有无压痛:肿物有无压痛也是鉴别诊断的指标之一。

恶性肿瘤可能伴有疼痛,而良性肿瘤则通常无疼痛。

6.肿物的生长速度和病史:肿物的生长速度和病史可以帮助医生了解其可能的病因。

恶性肿瘤通常生长较快,病史较短;良性肿瘤则生长较慢,病史较7.有无感染史或外伤史:了解患者有无感染史或外伤史,可以帮助医生判断肿物可能是感染性肿物还是肿瘤。

8.实验室检查和影像学检查:实验室检查和影像学检查是诊断体表肿物的重要手段。

实验室检查可以了解患者的基本健康状况,影像学检查则可以了解肿物的形态、大小、位置等信息。

常见体表肿物肿瘤科普小知识及处理原则(一)概述适应症:全身各部位的良性肿瘤,如皮脂腺囊肿、脂肪瘤、神经纤维瘤、表皮样囊肿、皮样囊肿、腱鞘囊肿等。

(二)分类皮脂腺囊肿:俗称“粉瘤”,是指因皮脂腺导管阻塞后,腺体内因皮脂腺聚积而形成囊肿。

这是最为多见的一种皮肤良性肿瘤,很多人都曾有过长粉瘤的经历,尤其是处于生长发育旺盛期的青年人。

皮脂腺囊肿好发于头皮和颜面部,其次是躯干部,可因毛孔堵塞而继发感染。

由于其深浅不一,内容物多少不同,因而其体积大小不等且差距很大,小的如米粒大小,大的如鸡蛋大小,往往被诊断为脂肪瘤,纤维瘤等。

皮脂腺囊肿生长十分缓慢,但患者仍能感到其在逐渐增大,手术的方式一般为完整切除,但术后有一定复发几率。

皮样囊肿:属先天性疾患,是错构瘤的一种,是由于偏离原位的皮肤细胞原基所形成的先天性囊肿,常位于皮下,偶见于粘膜下或体内器官。

皮样囊肿所在部位较深,不与表层的皮肤相粘连,质柔而韧,有较大张力,其基底部常和深部组织如筋膜或骨膜等粘连而不可移动,并可因其长期压迫,在局部骨面上形成压迹。

脂肪瘤呈扁平分叶状,位于皮下,用手指沿肿物两侧相向推挤局部皮肤,可出现橘皮样征。

脂肪瘤:是由增生的成熟脂肪组织形成的良性肿瘤。

多见于40~50岁的成年人。

瘤体质地柔软,圆形或分叶状,位于皮下,可以推动;瘤体大小不等,小的如枣大,手摸可触知,大的可隆起皮面,但表面皮肤正常。

肿瘤单发或多发,见于体表的任何部位,以肩、背、腹部为多见。

多无自觉症状。

血管脂肪瘤为一特殊类型的脂肪瘤,以年轻人较为多见,好发于下肢,可自觉疼痛,触之亦有压痛。

手术可完整切除,但术后亦有复发几率。

腱鞘囊肿:是发生于关节部腱鞘内的囊性肿物,一种关节囊周围结缔组织退变所致的病症。

内含有无色透明或橙色、淡黄色的浓稠粘液,多发于腕背和足背部。

患者多为青壮年,女性多见。

本病属中医学“筋结”、“筋瘤”范畴。

以半球样隆起于皮下浅表,柔软可推动,多发于腕部中央为主要临床特征。

体表肿物鉴别诊断书写摘要:一、引言二、体表肿物的分类与特点1.良性肿瘤2.恶性肿瘤3.炎性肿物4.囊肿5.肉芽肿6.良性和恶性肿瘤的鉴别要点三、体表肿物的诊断方法1.触诊2.视诊3.皮肤温度检查4.超声检查5.实验室检查四、体表肿物的鉴别诊断1.良性肿瘤与恶性肿瘤的鉴别2.炎性肿物与囊肿的鉴别3.肉芽肿与良性肿瘤的鉴别4.皮肤良性肿瘤与皮肤恶性肿瘤的鉴别五、结论正文:一、引言体表肿物是指在人体皮肤表面或皮下组织中出现的异常肿块或包块。

这些肿物可能来源于皮肤、皮下组织、淋巴结或其他器官,因此对其进行鉴别诊断至关重要。

本文旨在阐述体表肿物的分类与特点,以及如何进行体表肿物的鉴别诊断。

二、体表肿物的分类与特点1.良性肿瘤:良性肿瘤一般生长缓慢,肿物边界清楚,表面光滑,质地坚韧,无压痛,不易移动。

常见的良性肿瘤有脂肪瘤、纤维瘤、乳头状瘤等。

2.恶性肿瘤:恶性肿瘤生长迅速,肿物边界不清,表面粗糙,质地柔软,常有压痛,易移动。

恶性肿瘤有恶化风险,需尽早治疗。

常见的恶性肿瘤有基底细胞癌、鳞状细胞癌、黑色素瘤等。

3.炎性肿物:炎性肿物是由于感染、外伤或其他原因引起的皮肤和皮下组织的炎症反应,表现为红肿、疼痛、压痛等症状。

常见的炎性肿物有疖、蜂窝织炎、淋巴结炎等。

4.囊肿:囊肿是一种良性的囊性肿物,内容物为液体或半固体物质。

囊肿边界清楚,质地柔软,无压痛,不易移动。

常见的囊肿有皮脂腺囊肿、淋巴管囊肿、胆管囊肿等。

5.肉芽肿:肉芽肿是一种慢性炎症反应,表现为皮肤红肿、隆起,质地坚韧,无压痛。

常见的肉芽肿有肉芽肿性炎、异物肉芽肿等。

6.良性和恶性肿瘤的鉴别要点:良性肿瘤生长缓慢,边界清楚,质地坚韧;恶性肿瘤生长迅速,边界不清,质地柔软,有压痛。

三、体表肿物的诊断方法1.触诊:通过手触感觉肿物的质地、大小、形状、移动度等特点,对肿物进行初步鉴别。

2.视诊:观察肿物的颜色、形状、表面特征等,以了解其外观特征。

3.皮肤温度检查:恶性肿瘤往往伴有皮肤温度增高,可通过皮肤温度检查进行初步筛查。

体表肿物鉴别诊断书写【最新版】目录一、引言二、体表肿物的概念与分类1.概念2.分类三、体表肿物的诊断方法1.病史采集2.体格检查3.辅助检查四、体表肿物的鉴别诊断1.皮肤良性肿瘤2.皮肤恶性肿瘤3.感染性病变4.血管病变5.结缔组织病变五、体表肿物的诊断流程1.病史询问2.体格检查3.辅助检查4.鉴别诊断5.诊断结果六、结论正文一、引言体表肿物是指位于体表或皮下的异常肿块或包块,其性质可能是良性或恶性。

正确诊断和鉴别体表肿物对于及时治疗和预后具有重要意义。

本文旨在介绍体表肿物的诊断方法和鉴别诊断,以帮助医生正确识别和处理体表肿物。

二、体表肿物的概念与分类1.概念体表肿物是指在体表或皮下的异常肿块或包块,其大小、形状、质地、移动度等特点可以帮助医生进行诊断和鉴别诊断。

2.分类体表肿物可以根据其性质分为良性肿瘤和恶性肿瘤,也可以根据病变的类型分为感染性病变、血管病变、结缔组织病变等。

三、体表肿物的诊断方法1.病史采集详细询问病史,了解肿物的发生、发展、症状等,有助于诊断和鉴别诊断。

2.体格检查仔细检查肿物的部位、大小、形状、质地、移动度、有无压痛等特点,有助于诊断和鉴别诊断。

3.辅助检查包括超声、磁共振、病理检查等,可以帮助医生了解肿物的性质、大小、范围等信息,为诊断和鉴别诊断提供依据。

四、体表肿物的鉴别诊断1.皮肤良性肿瘤如皮脂腺囊肿、纤维瘤、乳头状瘤等,通常有明显的边界,质地柔软,无压痛,不影响皮肤外观。

2.皮肤恶性肿瘤如基底细胞癌、鳞状细胞癌、黑色素瘤等,通常边界不清,质地硬,可能有压痛,皮肤外观可能改变。

3.感染性病变如脓肿、蜂窝织炎、痈等,通常有红肿、疼痛、压痛等炎症表现。

4.血管病变如血管瘤、脉络瘤、动静脉瘘等,通常有明显的血管病变表现。

5.结缔组织病变如硬皮病、红斑狼疮、皮肌炎等,通常伴有皮肤硬化、红斑、关节痛等症状。

五、体表肿物的诊断流程1.病史询问详细询问病史,了解肿物的发生、发展、症状等。

体表肿瘤影像学体表肿瘤影像学是一门重要的医学影像学专业,主要研究人体表面肿瘤的影像特征及诊断方法。

在临床实践中,体表肿瘤的诊断是医学影像学重要的组成部分,通过专业的影像学检查,可以帮助医生准确地诊断和评估病情,为患者提供更好的治疗方案和护理。

一、体表肿瘤的常见类型体表肿瘤是指发生在皮肤、皮下组织以及深部软组织的肿瘤,包括但不限于脂肪瘤、汗腺瘤、肉瘤等。

这些肿瘤在影像学上具有不同的特征表现,需要医生通过专业的影像学技术进行鉴别诊断。

二、体表肿瘤的影像学检查方法体表肿瘤的影像学检查方法主要包括超声检查、CT检查、MRI检查等。

其中,超声检查是最常用的体表肿瘤影像学检查方法之一,通过超声波在体表肿瘤组织中的传播和反射,可以清晰地显示肿瘤的大小、形态和内部结构。

三、体表肿瘤的影像学表现体表肿瘤的影像学表现因肿瘤的类型和生长位置不同而有所差异。

一般来说,良性体表肿瘤常呈囊状或分叶状,边界清晰,且在影像上呈现为均匀性密度或信号。

而恶性体表肿瘤往往表现为不规则的肿块,有时可见局部浸润和淋巴结转移。

四、体表肿瘤的诊断和鉴别诊断在体表肿瘤的诊断中,医生需要结合临床症状、病史和影像学检查结果进行综合分析。

对于一些难以鉴别的体表肿瘤,医生可以通过穿刺活检或手术活检获取病理学检查结果,从而明确诊断和制定治疗方案。

五、体表肿瘤的治疗和随访针对体表肿瘤的治疗方法主要包括手术切除、放射治疗、化疗等。

在治疗完成后,患者需要定期进行影像学检查和随访,以监测肿瘤复发和转移情况,及时调整治疗方案。

总之,体表肿瘤影像学是一门重要的医学专业,对于鉴别诊断和治疗体表肿瘤具有重要意义。

随着医学影像学技术的不断发展,相信在未来会有更多的精确诊断和治疗方法应用于体表肿瘤的临床实践中,为患者带来更好的治疗效果和生活质量。

一看年龄:青壮年多为良性,中年以上尤其是老年多为恶性。

二看部位:淋巴结肿大多数是良性的。

若肿大的淋巴结在锁骨上下,则应想到转移癌。

长在阴茎龟头上的肿物,也有较大的危险性。

一般部位的黑痣,癌变的可能性甚小,而手掌、足部和腰际等易经常受到刺激部位的黑痣,则比较容易恶变。

三看形状:形状规则、圆形或椭圆形、边缘清楚者,大多属良性;相反,形状不规则、边缘不清、表面凸凹不平者,多为恶性。

四看硬度:肿物越硬,恶性的可能性越大。

五看生长速度:恶性肿物生长速度快;而生长速度慢、几年乃至十几年变化不大的肿物,多为良性。

另外,原来生长速度慢的突然变快,则要警惕癌变的可能。

六看活动度:良性者活动度较大,即与周围组织分离;而恶性者活动度小,甚至不活动,与皮肤及基底部粘连。

七看单发或多发:如在颈部、腹股沟处发现多个硬度较大淋巴结,由可活动到融合成团,应想到恶性淋巴瘤的可能;在急慢性炎性病灶附近发现少数淋巴结肿大,且有触痛、不硬,应想到由炎症引起。

八看有无破溃:体表肿物若发生破溃,除了结核,就应想到恶性肿瘤。

九看是否疼痛:初发肿物如有触痛,大多由炎症引起,因恶性肿物初期一般不会疼痛。

十看伴有症状:伴有食欲不振、消瘦、贫血等消耗症状,恶性的可能性更大些。

以上10项要进行综合分析,一旦作出可疑恶性的判断,就要及时就医。

最新文件仅供参考已改成word文本。

方便更改

1 / 1word.。