综合探究一_从驱除鞑虏到五族共和

- 格式:ppt

- 大小:1.77 MB

- 文档页数:10

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》导学案导学目标:1. 了解清朝末期中国面临的困境和挑战。

2. 分析“驱除鞑虏”和“五族共和”两种思想的渊源和实践。

3. 探讨这两种思想在中国近摩登史上的影响和意义。

导学内容:一、清朝末期中国的困境和挑战清朝末期,中国面临着内忧外患、政治腐败、民族危机等多重困境,社会动荡不安,人民生活困苦,国家面临着前所未有的危机。

二、“驱除鞑虏”思想的渊源和实践1. 渊源:清朝的衰落和民族危机导致了“驱除鞑虏”思想的兴起,主张推翻清朝统治,驱逐满清入侵者,恢复中华民族的独立和尊严。

2. 实践:辛亥革命爆发后,“驱除鞑虏”思想成为推翻清朝的主要动力之一,推动了辛亥革命的胜利,结束了两千多年的封建帝制。

三、“五族共和”思想的渊源和实践1. 渊源:辛亥革命胜利后,中国进入了新民主主义革命阶段,提出了“五族共和”的思想,主张各民族对等、团结、共同建设一个民主和谐的国家。

2. 实践:五四运动后,“五族共和”思想逐渐深入人心,倡导了各民族团结合作,推动了中华民族的团结和发展,为中国近摩登史的进步做出了重要贡献。

导学讨论:1. “驱除鞑虏”和“五族共和”两种思想在中国近摩登史上的影响和意义是什么?2. 你认为中国在面临困境和挑战时应该如何选择适合的发展道路?3. 你对中国近摩登史上的“驱除鞑虏”和“五族共和”思想有何看法和感悟?导学作业:1. 就“驱除鞑虏”和“五族共和”两种思想的渊源、实践、影响和意义进行深入钻研,并撰写一篇1000字以上的读后感。

2. 分析中国近摩登史上的困境和挑战,探讨中国应该如何选择适合的发展道路,并撰写一份500字以上的发展规划。

通过本次导学,置信同砚们能够更深入地了解中国近摩登史上的重要思想和事件,拓展视野,提升思维能力,为未来的进修和发展打下坚实的基础。

愿同砚们在探索历史的过程中,不息成长,不息进步。

愿我们的国家繁荣昌盛,民族团结和谐,共创美好未来!。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》导学案第一课时导学目标:通过学习“驱除鞑虏”和“五族共和”的历史背景、内涵和影响,掌握清末民初时期中国人民的政治观念和民族觉醒过程,培养学生独立思考和判断能力。

一、前导问题导入1. 请简要介绍“驱除鞑虏”和“五族共和”这两个口号在中国历史上出现的背景及意义。

2. 你认为中国人民在清末民初时期为何发起“驱除鞑虏”和“五族共和”运动?二、学习任务导向1.阅读《辛亥革命》相关的资料和文献,了解辛亥革命的过程和目标。

2.分析“驱除鞑虏”和“五族共和”这两个口号在辛亥革命中的作用和影响。

3.对比“驱除鞑虏”和“五族共和”这两个口号代表的政治理念在中国近现代史上的发展和演变。

三、学习方法指导1. 通过阅读历史资料和文献,培养学生的历史分析和理解能力。

2. 运用比较分析方法,促进学生对不同历史时期思想的认识和理解。

3. 鼓励学生在学习过程中提出问题,展开讨论,拓展思维空间。

四、学习过程引领1. 辛亥革命是中国近现代史上一次具有重大影响的政治革命,其核心目标是推翻清王朝统治,建立共和国政体。

在这场革命中,“驱除鞑虏”和“五族共和”成为人民的强烈呼声。

2. “驱除鞑虏”口号来源自晚清时期对满清统治者的不满和反抗,主张驱逐外族入侵,恢复中华民族的独立与尊严。

3. “五族共和”口号提出在清朝皇帝退位后,中国将建立一个五族共和的政治体制,平等对待汉、满、蒙、回、藏五大民族,实现共和民主的目标。

4. 通过“驱除鞑虏”和“五族共和”这两个口号的对比分析,我们不难发现,中国近现代史上的政治观念和民族觉醒过程在这两个口号中得到了集中体现,体现了中国人民追求独立、自由和民主的气质。

五、课堂探究引导1. 小组讨论:结合“驱除鞑虏”和“五族共和”这两个口号,探讨中国近现代史上的政治运动和思想转变。

2. 文献分析:查阅资料,分析辛亥革命时期人们对“驱除鞑虏”和“五族共和”的理解和实践。

3. 学术讨论:邀请学生就“驱除鞑虏”和“五族共和”对中国历史的影响展开讨论,拓展学术视野。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》作业设计方案一、教学目标:1.了解清朝晚期的“驱除鞑虏”思潮及其影响;2.探究晚清民族主义思潮的兴起和演变;3.理解辛亥革命后“五族共和”理念的提出及其意义。

二、教学内容:1.清朝晚期的“驱除鞑虏”思潮;2.晚清民族主义思潮的兴起和演变;3.辛亥革命后“五族共和”理念的提出及其意义。

三、教学重点:1.清朝晚期的“驱除鞑虏”思潮的形成和影响;2.晚清民族主义思潮的兴起和演变;3.辛亥革命后“五族共和”理念的提出及其意义。

四、教学难点:1.清朝晚期“驱除鞑虏”思潮的复杂性及其对社会的影响;2.晚清民族主义思潮的渐变过程;3.“五族共和”理念的实践难点及其对中国历史的影响。

五、教学方法:1.讲授法:通过讲解历史文献和资料,介绍清朝晚期的“驱除鞑虏”思潮;2.讨论法:组织学生进行小组讨论,分析晚清民族主义思潮的兴起和演变;3.案例分析法:通过辛亥革命后“五族共和”理念的案例分析,引导学生深入理解其意义。

六、教学过程设计:1.导入:通过图片、视频等多媒体手段,引导学生了解清朝晚期“驱除鞑虏”思潮的背景;2.讲解:讲述晚清民族主义思潮的兴起和演变过程,引导学生理解其中的复杂性;3.讨论:组织学生就“五族共和”理念的提出及其意义展开讨论,鼓励学生发表自己的见解;4.案例分析:通过辛亥革命的历史案例,分析“五族共和”理念在实践中的困难与挑战。

七、教学评判方式:1.教室表现:包括学生在讨论、案例分析等环节中的表现;2.作业成绩:安置相关作业,如写作业、课后思考题等,评判学生对所学内容的掌握情况;3.考试成绩:通过期中、期末考试等形式,考察学生对历史知识的理解和运用能力。

八、拓展延伸:1.组织学生进行实地考察,了解相关历史遗迹和文物;2.邀请专家学者进行讲座,深入探讨相关历史事件的影响和启迪;3.开展主题班会或研讨会,让学生自主进修和交流。

以上为《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》作业设计方案,希未能帮助学生深入了解相关历史事件,提高历史素养和思辨能力。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》导学案导学目标:1. 了解清朝末期的“驱除鞑虏”运动及其影响;2. 掌握辛亥革命时期的“五族共和”理念及其意义;3. 分析两个历史时期的背景和原因,探讨其对中国历史的影响。

导学内容:一、清朝末期的“驱除鞑虏”运动1. 清朝末期的政治腐败和社会动荡;2. 民间发起的“驱除鞑虏”运动;3. 运动的主要内容和影响。

二、辛亥革命时期的“五族共和”理念1. 辛亥革命爆发的背景和原因;2. 孙中山提出的“驱除鞑虏,恢复中华,创立五族共和”口号;3. “五族共和”理念的内涵和影响。

导学步骤:一、清朝末期的“驱除鞑虏”运动1. 请学生阅读相关资料,了解清朝末期的政治腐败和社会动荡;2. 分组讨论,总结民间发起的“驱除鞑虏”运动的主要内容和影响;3. 小组展示效果,进行讨论和交流。

二、辛亥革命时期的“五族共和”理念1. 请学生了解辛亥革命爆发的背景和原因;2. 进修孙中山提出的“五族共和”理念,探讨其内涵和影响;3. 小组合作,撰写一份关于“五族共和”理念的小结,并进行展示。

导学延伸:1. 请学生就“驱除鞑虏”运动和“五族共和”理念进行比较分析,探讨两者之间的联系和区别;2. 鼓励学生展开思考,思考中国历史上的民族问题和现实中的多元文化共存。

导学评判:1. 学生通过小组讨论和展示,展现对历史事件的理解和分析能力;2. 学生通过撰写小结和进行讨论,培养了对历史事件的思考和批判性思维能力。

通过本节课的进修,希望学生能够深入了解清朝末期的“驱除鞑虏”运动和辛亥革命时期的“五族共和”理念,理解历史事件的背景和意义,同时培养对历史事件的批判性思维和分析能力,为更深层次的历史探究打下基础。

综合探究一从“驱除鞑虏”到“五族共和”

教学目标

1.知识目标

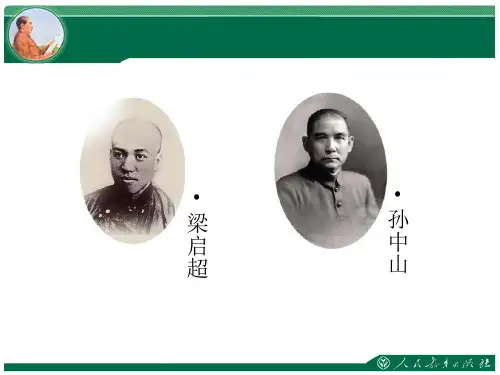

(1)感受中华民族“多元一体”的形成和发展;叙述康有为、梁启超、孙中山等人为救国进行的探索活动。

(2)研读史料,感受“驱除鞑虏”“五族共和”口号产生的时代背景,对比分析口号转变的原因及影响,能够运用历史的、辩证的观点去分析历史现象和历史问题。

2.能力目标

培养学生由材料中获得信息和分析探究史料的能力,增强合作意识。

3.情感态度价值观目标

在探究过程中,学会在世界文明进程的大背景中,关注中国民族的兴衰,树立民族忧患意识。

教学重难点

1.重点

中华民族“多元一体”的形成和发展,从“驱除鞑虏”到“五族共和”口号转变的原因及影响。

2.难点

从“驱除鞑虏”到“五族共和”口号转变的原因及影响。

培养学生由材料中获得信息、分析探究史料的能力,增强合作意识。

三、教学策略

1.采用探究─研讨的模式进行教学,贯穿讲授法、讨论法,指导学生开展阅读、讨论和分析。

2.注意论由史出。

以史料为证据,让学生学会由史料中获得信息、分析史料的方法,得出结论。

四、教学过程

知道哪些代表中国的

民族的多元性知道鲜卑族

世纪初列强在中国边疆

解读史料,探

究“驱除鞑

虏”

不利于团结国

料

族政

思想对我们今天的民族政

五、板书设计。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》导学案

导学目标:通过进修《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》,了解清末民初时期中国的民族问题演变过程,掌握相关历史事件和人物,理解中国摩登化经过中的民族团结和多元文化融合。

一、导入引导

1. 请回顾一下清朝末期中国面临的主要问题是什么?

2. “驱除鞑虏”是指什么?这一口号在中国近摩登史上起到了什么作用?

二、知识讲解

1. 驱除鞑虏运动的发生背景及主要内容是什么?

2. 辛亥革命后,中国的民族问题出现了怎样的演变?

3. 辛亥革命后,中国提出了“五族共和”的口号,这一口号的背后代表了什么意义?

三、案例分析

1. 请结合《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》中的案例,分析清末民初时期中国的民族问题是如何演变的?

2. 你认为中国在实现“五族共和”方面取得了哪些成就?存在哪些挑战?

四、思考拓展

1. 你认为中国在处理民族问题上还存在哪些困难和挑战?如何解决这些问题?

2. “五族共和”在当今中国社会仍然具有重要意义吗?请结合实际案例进行分析。

五、教室总结

通过本节课的进修,我们了解了清末民初时期中国的民族问题演变过程,掌握了相关历史事件和人物,理解了中国摩登化经过中的民族团结和多元文化融合的重要性。

希望同砚们能够深入思考,不息进修,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

以上就是本节课的进修内容,希望大家能够认真进修,做好笔记,有问题及时向老师请教。

祝大家进修愉快!。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》作业设计方案一、教学目标1.了解清朝晚期的“驱除鞑虏”思潮及其背景;2.掌握辛亥革命后“五族共和”理念的提出与实践;3.分析两种思潮的异同,探讨历史背景对思想观念的影响;4.培养学生的历史分析能力和批判思维。

二、教学内容1.清朝晚期的“驱除鞑虏”思潮及其主要代表人物;2.辛亥革命后“五族共和”理念的提出与实践;3.两种思潮的异同分析;4.历史背景对思想观念的影响。

三、教学重点和难点1.掌握清朝晚期“驱除鞑虏”思潮的兴起和主要内容;2.理解辛亥革命后“五族共和”理念的背景和实践;3.分析两种思潮的异同,开掘历史背景对思想观念的影响。

四、教学方法1.讲授相结合:通过讲解历史事件和思潮的背景,引导学生理解和掌握知识;2.案例分析:选取相关历史案例,让学生进行分析和讨论;3.小组讨论:组织学生分组讨论两种思潮的异同,并展开思想碰撞;4.教室互动:引导学生积极参与教室讨论和提问,增进思想碰撞和交流。

五、教学过程1.导入(5分钟):通过展示相关图片或视频,引导学生了解清朝晚期“驱除鞑虏”思潮和辛亥革命后“五族共和”理念的背景;2.讲解(15分钟):讲解清朝晚期“驱除鞑虏”思潮的兴起和主要内容,以及辛亥革命后“五族共和”理念的提出与实践;3.案例分析(20分钟):选取相关历史案例,让学生进行分析和讨论;4.小组讨论(15分钟):组织学生分组讨论两种思潮的异同,并展开思想碰撞;5.教室互动(10分钟):引导学生积极参与教室讨论和提问,增进思想碰撞和交流;6.总结(5分钟):对本节课的内容进行总结,强调历史背景对思想观念的影响。

六、教学评判1.教室表现:学生积极参与讨论和互动,表现出对历史思潮的理解和思考;2.作业评定:安置相关作业,评定学生对两种思潮的分析和理解能力;3.教室测试:组织教室测试,检验学生对历史事件和思潮的掌握水平。

七、拓展延伸1.组织学生进行文献钻研,深入了解清朝晚期“驱除鞑虏”思潮和辛亥革命后“五族共和”理念的历史背景;2.开展历史文化活动,让学生亲身感受历史文化的魅力;3.组织学生进行历史思想交流,增进学生的历史思维和批判能力的提升。