从“驱除鞑虏”到“五族共和”

- 格式:ppt

- 大小:1.23 MB

- 文档页数:17

综合探究一从“驱除鞑虏”到“五族共和”一、学习目标感受中华民族“多元一体”的形成和发展;掌握中华民族意识觉醒的背景和表现;掌握“五族共和”的形成过程。

二、课前自主学习一、感受“多元一体”1.汉族的前身是________________。

2.魏晋南北朝时期,出现了民族大交融的趋势,“________________”一词出现。

3.后来,人们用“______________________________”形容中华民族的形成。

二、探究“驱除鞑虏”1.中华民族命运的重大转折:_____________后期,列强侵略中国,中华民族从昂首挺立于世界民族之林到面临亡国灭种的严重危机。

2.民族意识觉醒:______________极大地激发了民族意识的觉醒。

_____________后,保国保种呼声高涨。

1898年,______________等发起成立保国会。

3.清政府的腐败无能,使____________认识到要民族富强,必须推翻清政府的专制统治。

三、走向“五族共和”1.孙中山把矛头明确指向_____________,主张中华民族内部各民族平等。

辛亥革命充分体现了民族平等的思想,促成了现代中华民族观念的初步形成。

从湖北军政府使用的十八星旗到民国初期五色旗的变化,形象地说明了从“______________”到“_______________”的转变。

2.“五族共和”的含义:即“合__________________________诸族为一人”,把中国各族人民看作一个整体。

三、问题探究阅读材料,回答问题。

材料一“驱除鞑虏”——“今之满洲,本塞外东胡。

昔在明朝,屡为边患。

后乘中国多事,长驱入关,灭我中国……满政府穷凶极恶,今已贯盈。

义师所指,覆彼政府,还我主权。

”“恢复中华”——“中国者,中国人之中国,中国之政治,中国人任之。

驱除鞑虏之后,光复我民族的国家。

敢有为石敬瑭、吴三桂之所为者,天下共击之。

”——孙中山材料二国家之本,在于人民,合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人,是曰民族之统一。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》作业设计方案一、教学目标:1. 了解清朝末期中国社会的政治、经济、文化等方面的变化;2. 掌握“驱除鞑虏”到“五族共和”思想的演变过程;3. 培养学生的批判性思维和历史认识。

二、教学内容:1. 清朝末期中国社会的政治、经济、文化变化;2. “驱除鞑虏”思想的兴起和发展;3. 辛亥革命及“五族共和”思想的提出。

三、教学重点:1. 清朝末期中国社会的政治、经济、文化变化;2. “驱除鞑虏”思想的演变过程;3. 辛亥革命及“五族共和”思想的内涵。

四、教学方法:1. 听课、讨论、分组钻研;2. 多媒体教学、小组合作、问题解答;3. 视频资料展示、案例分析、教室互动。

五、教学过程设计:1. 导入:通过展示图片、视频等形式,引入清朝末期中国社会的政治、经济、文化变化的背景。

2. 进修:分组讨论“驱除鞑虏”思想的兴起和发展,学生展示钻研效果并进行讨论。

3. 拓展:通过案例分析,引导学生了解辛亥革命及“五族共和”思想的提出,探讨其内涵和意义。

4. 总结:对学生进行知识点的梳理和总结,强化对教学内容的理解和记忆。

六、教学评判:1. 学生教室表现评判:包括参与讨论、表达意见、思维活跃度等方面;2. 作业成绩评判:安置相关作业,考察学生对教学内容的掌握和理解水平;3. 考试评判:通过期中期末考试等形式,检验学生对历史知识的掌握和运用能力。

七、教学资源准备:1. 多媒体设备:投影仪、音响等;2. 教学资料:图片、视频、案例等;3. 教室教具:白板、笔、纸张等。

八、作业设计:1. 课后作业:要求学生撰写一篇关于“驱除鞑虏”到“五族共和”思想演变过程的文章;2. 小组钻研:分组钻研清朝末期中国社会的政治、经济、文化变化,并撰写钻研报告;3. 教室讨论:组织学生就“驱除鞑虏”思想的意义及“五族共和”思想的实现条件展开讨论。

以上是《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》作业设计方案,旨在帮助学生深入理解中国近摩登史上重要的思想演变过程,培养学生的历史认识和批判性思维能力。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》导学案导学目标:1. 了解清朝末期中国面临的困境和挑战。

2. 分析“驱除鞑虏”和“五族共和”两种思想的渊源和实践。

3. 探讨这两种思想在中国近摩登史上的影响和意义。

导学内容:一、清朝末期中国的困境和挑战清朝末期,中国面临着内忧外患、政治腐败、民族危机等多重困境,社会动荡不安,人民生活困苦,国家面临着前所未有的危机。

二、“驱除鞑虏”思想的渊源和实践1. 渊源:清朝的衰落和民族危机导致了“驱除鞑虏”思想的兴起,主张推翻清朝统治,驱逐满清入侵者,恢复中华民族的独立和尊严。

2. 实践:辛亥革命爆发后,“驱除鞑虏”思想成为推翻清朝的主要动力之一,推动了辛亥革命的胜利,结束了两千多年的封建帝制。

三、“五族共和”思想的渊源和实践1. 渊源:辛亥革命胜利后,中国进入了新民主主义革命阶段,提出了“五族共和”的思想,主张各民族对等、团结、共同建设一个民主和谐的国家。

2. 实践:五四运动后,“五族共和”思想逐渐深入人心,倡导了各民族团结合作,推动了中华民族的团结和发展,为中国近摩登史的进步做出了重要贡献。

导学讨论:1. “驱除鞑虏”和“五族共和”两种思想在中国近摩登史上的影响和意义是什么?2. 你认为中国在面临困境和挑战时应该如何选择适合的发展道路?3. 你对中国近摩登史上的“驱除鞑虏”和“五族共和”思想有何看法和感悟?导学作业:1. 就“驱除鞑虏”和“五族共和”两种思想的渊源、实践、影响和意义进行深入钻研,并撰写一篇1000字以上的读后感。

2. 分析中国近摩登史上的困境和挑战,探讨中国应该如何选择适合的发展道路,并撰写一份500字以上的发展规划。

通过本次导学,置信同砚们能够更深入地了解中国近摩登史上的重要思想和事件,拓展视野,提升思维能力,为未来的进修和发展打下坚实的基础。

愿同砚们在探索历史的过程中,不息成长,不息进步。

愿我们的国家繁荣昌盛,民族团结和谐,共创美好未来!。

综合探究一从“驱除鞑虏”到“五族共和”教学目标:知识与能力:知道统一的多民族国家是中华各族人民共同创造的,了解中国古代各民族相互融合的历史;感受中华民族“从多元走向一体”的历史过程。

过程与方法:通过阅读、分析材料,了解“驱除鞑虏”出现的历史背景和社会背景,明白清末严重的民族危机激发了民族意识的觉醒。

情感、态度与价值观:知道“五族共和”取代“驱除鞑虏”的历史背景,明确民族观念的转变与中华民族形成的意义。

教学重难点:“驱除鞑虏”走向“五族共和”教学过程:导入新课1、上节课讲的“悄然转变的社会生活”有哪些变化?2、如何体会社会生活的变化?学生畅所欲言,然后转入新课。

从“驱除鞑虏”到“五族共和”(一)感受“多元一体”1、民族交融你知道我们学过的少数民族有哪些?他们有什么变化?鲜卑:孝文帝改革以后,逐渐融入其他民族。

匈奴:一部分被汉族消灭,部分融入各民族中,部分逃至欧洲,与马扎尔人融合,构成今天的匈牙利人。

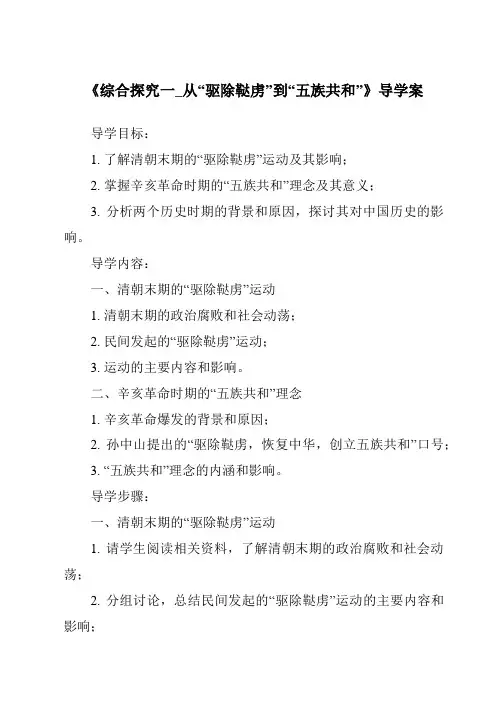

契丹:主体被女真族和汉族同化氐:匈奴一部分,后被汉族融化2、归纳:多元走向一体(二)、探究“驱除鞑虏”甲午战争(1894-1895)(民族危机空前,亡国灭种)保国保种(1898)康有为在1898年成立了保国会驱除鞑虏,恢复中华(1905)孙中山创立的同盟会要求学生看书P24 20世纪初列强在中国边疆地区的侵略扩张然后回答:(1)、想一想:面对列强的侵略扩张,中国人民应该怎样做才能避免国家被分裂的危险,(全民族人民力量团结在一起,才能抵御外敌入侵)(2)回顾一下,同盟会的纲领是什么?它的诞生有着怎样的历史背景(列强瓜分中国,民族危机严重,但民族资本主义得到发展)(3)、当时,有人将同盟会革命纲领中的“恢复中华”理解为在汉族聚居的18个省范围内恢复建立汉族国家。

对此,你是如何认识的?(三)、走向“五族共和”从康有为、梁启超到孙中山他们的民族观念有什么转变?要求学生看书P25资料1和资料2(阐释何谓小民族主义,何谓大民族主义,提倡后者)(明确区分“种族革命”与“民族革命”,表达了“五族共和”的转变,强调中华民族一体。

从驱除鞑虏到五族共和1教课目的1、知道一致的多民族国家是中华各族人民共同创造的;2、认识“驱赶鞑虏”出现的历史背景和社会背景;3、知道“五族共和”代替“驱赶鞑虏”的历史背景;2学情剖析九年级学生已掌握一些历史与社会的基础知识与综合思想,对民族散布、民族关系有了必定的知识贮备。

“民族思想”这个话题 ,相对照较抽象 ,学生有必定的学习兴趣 ,但对于民族思想的观点模糊 ,对于中公民族思想的演变过程不理解。

对历史人物的多元评论不必定能轻易接受。

3重点难点1、重点 :中华民族的逐渐形成的意义;2、难点 :“五族共和”代替“驱赶鞑虏”的内涵;4教课过程4.1 第一学时4.1.1 教课活动激趣怀疑 ,歌曲导入学生活动 :倾听歌曲《爱我中华》,感觉我国是一致的多民族国家。

歌曲导入 ,能够激发学生的学习兴趣 ,将学生的注意力引到讲堂上 ,进入本课的学习。

活动 2【讲解】环节一、感觉“多元一体”学生活动 :阅念书籍 P23,认识中华民族形成的过程。

二、研究“驱除鞑虏”学生活动 :1、回首已学知识 ,梳理近代史上 ,列强入侵中国的史实。

2、认识近代人们为了救亡图存所做的努力。

3、理解联盟会的革命大纲,知道孙中山此时的民族观点的限制性。

三、走向“五族共和”学生活动 :1、认识两面旌旗的变化 ,知道此中代表的意义。

2、思虑 :孙中山的思想观点为何会发生变化?1.使“中国”成为拥有近代意义的国家名称的是 ( ) A.戊戌变法 B.洋务运动 C.辛亥革命 D.新文化运动2.以下说法不正确的选项是 ( )A. 清代后期 ,列强入侵 ,民族危机极大地激发了民族意识的觉悟B.人们用“从多元走向一体”来形容中华民族的形成C.辛亥革命充足表现了民族同等的思想,促成现代中华民族观点的初步形成D.“五族共和”思想形成于魏晋南北朝期间3.第一次提出“五族共和”说法的是( )A. 康有为B. 谭嗣同C.孙中山D.梁启超4.“五族共和”的五族 ,除汉族外 ,还包含 ( )①壮族②满族③蒙古族④回族⑤藏族A. ①②③④B.①②③⑤C.①②④⑤D.②③④⑤5.保国会成立于 ( )A.1895 年B.1898 年C.1901 年D.1905 年6.主张成立保国会的是 ( )A. 洋派B. 革命派C.固派D.新派7.1903—1904 年入侵西藏 ,企将西藏从中国分裂出去的是( )A. 英国B.俄国C.日本D.法国8.“⋯⋯在腐的封建制制度下,不人君主的清代要反,就算人君主 ,也不可以不革命”的是 ( )A. 康有B. 梁启超C.中山D.李大活 4【作】100 多年前的辛亥革命是20 世中国第一次史性巨。

第四课 从“驱除鞑虏”到“五族共和”

学习目标

1、了解“中华”的概念及其演变,认识到中华民族是一个多民族的统一体(重点)

2、了解近代中国民族平等思想的形成及其演进,知道孙中山民族观的主要内容(难点) 学习方法

读图分析法、读文分析法

学习过程

一、初读教材,梳理基础

1. 汉族的前身是 , 出现了民族大融合的趋势, 一词出现。

2.孙中山将矛头明确指向清朝的专制统治,主张实现 。

3.从“排满”到“五族共和”,充分体现了孙中山的 思想。

4. 首次使用了“中华民族”一词,五族共和中的“五族”具体是指 。

二、再读教材,加深理解

读图或文字,将你的理解写在教材相关位置旁边

1.中国民族的图腾崇拜——龙,具有兼容并包的内涵,结合课堂教师解读,谈谈你对龙图腾崇拜的理解。

2.结合时局图以及左下方文字说说中华民族面临哪些危机?这些危机有什么样的影响。

3. 结合图1-19、50,谈谈你的看法。

整理本目知识结构

俄罗斯.自北方,包我三面;英吉利,

假通商,毒计中藏。

法兰西,占广州,窥伺黔桂;德意志,

胶州领,虎视东方。

新日本,取台湾,再图福建;美利坚,

也想要,割土分疆。

这中国,那一点,我还有分?这朝廷,

原是个,名存实亡。

替洋人,做一个,守土官长;压制我,

众汉人,拱手降洋。

——————陈天华。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》导学案导学目标:1. 了解清朝末期的“驱除鞑虏”运动及其影响;2. 掌握辛亥革命时期的“五族共和”理念及其意义;3. 分析两个历史时期的背景和原因,探讨其对中国历史的影响。

导学内容:一、清朝末期的“驱除鞑虏”运动1. 清朝末期的政治腐败和社会动荡;2. 民间发起的“驱除鞑虏”运动;3. 运动的主要内容和影响。

二、辛亥革命时期的“五族共和”理念1. 辛亥革命爆发的背景和原因;2. 孙中山提出的“驱除鞑虏,恢复中华,创立五族共和”口号;3. “五族共和”理念的内涵和影响。

导学步骤:一、清朝末期的“驱除鞑虏”运动1. 请学生阅读相关资料,了解清朝末期的政治腐败和社会动荡;2. 分组讨论,总结民间发起的“驱除鞑虏”运动的主要内容和影响;3. 小组展示效果,进行讨论和交流。

二、辛亥革命时期的“五族共和”理念1. 请学生了解辛亥革命爆发的背景和原因;2. 进修孙中山提出的“五族共和”理念,探讨其内涵和影响;3. 小组合作,撰写一份关于“五族共和”理念的小结,并进行展示。

导学延伸:1. 请学生就“驱除鞑虏”运动和“五族共和”理念进行比较分析,探讨两者之间的联系和区别;2. 鼓励学生展开思考,思考中国历史上的民族问题和现实中的多元文化共存。

导学评判:1. 学生通过小组讨论和展示,展现对历史事件的理解和分析能力;2. 学生通过撰写小结和进行讨论,培养了对历史事件的思考和批判性思维能力。

通过本节课的进修,希望学生能够深入了解清朝末期的“驱除鞑虏”运动和辛亥革命时期的“五族共和”理念,理解历史事件的背景和意义,同时培养对历史事件的批判性思维和分析能力,为更深层次的历史探究打下基础。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》教学分析近些年来,我国教育改革不息深化,教材编写也在不息更新。

其中,高中历史教材《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》引起了广泛关注。

该教材以“驱除鞑虏”到“五族共和”这一历史时期为主线,深入探讨了清末民初中国社会政治经济的变革和演变,对学生进行历史思维的培养和历史认识的拓展具有重要意义。

本文将从教材内容、教学设计、教学方法等方面进行分析。

起首,教材内容方面,该教材涵盖了清末民初的重要历史事件和人物,如甲午战争、辛亥革命等,系统地介绍了这一时期的社会政治变革。

同时,教材还对“驱除鞑虏”和“五族共和”两种不同的历史观念进行了比照分析,引导学生思考历史观念的演变和影响。

这样的内容设置有助于学生全面理解清末民初中国社会的动荡和变革,加深对历史的认识。

其次,教学设计方面,该教材注重培养学生的历史思维和分析能力。

教学设计上,教材设置了大量的思考题和讨论题,引导学生主动思考和探讨历史事件背后的原因和影响。

同时,教材还设计了各种形式的作业和考试题目,帮助学生稳固知识,提高历史进修的效果。

这样的教学设计有助于激发学生的进修兴趣和主动性,提高他们的历史进修能力。

最后,教学方法方面,该教材倡导多元化的教学方法。

除了传统的讲授和阅读外,教材还引入了讨论、小组合作、实地考察等多种教学方法,丰富了教学内容,提高了教学效果。

通过多种教学方法的运用,学生能够更好地理解历史事件的内涵和背后的意义,培养批判性思维和创造性思维。

综上所述,《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》教材在内容、教学设计和教学方法上都具有很高的教学价值。

通过对该教材的深入分析,可以更好地指导历史教学实践,提高学生的历史进修兴趣和能力,增进学生成为具有历史思维和历史素养的公民。

教学设计方案(第一课时)教学设计方案《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 知识目标:学生能够理解清朝末期中国面临的社会、政治、经济困境,了解清政府推行的改革措施和其效果。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》作业设计方案第一课时一、主题介绍本次作业设计围绕中国近现代史上的两个重要口号展开:“驱除鞑虏”和“五族共和”。

学生将通过探究这两个口号的历史背景、意义以及对中国社会的影响,从而了解中国近现代史的发展脉络,深入了解中国传统文化与现代社会变革的关系。

二、学习目标1. 了解“驱除鞑虏”和“五族共和”这两个口号的来源、提出背景和历史意义;2. 掌握中国近现代史上的重要事件和人物,以及这些事件、人物对中国社会的影响;3. 培养学生的独立思考和分析问题的能力,提高学生的历史意识和文化素养。

三、课堂活动设计1. 导入活动:通过图片、文献资料等展示“驱除鞑虏”和“五族共和”口号的起源及历史背景,让学生了解这两个口号的重要性和影响;2. 知识讲解:老师讲解中国近现代史上的重要事件和人物,如甲午战争、义和团运动、辛亥革命等,引导学生认识这些事件对中国社会的影响;3. 小组讨论:分成小组,讨论“驱除鞑虏”和“五族共和”口号在中国社会发展中的作用及意义,并展开讨论;4. 个人写作:要求学生写一篇小结,总结“驱除鞑虏”和“五族共和”对中国社会的影响,并发表自己的见解;5. 课堂展示:学生将自己的写作成果展示给全班同学,并进行互动和交流,促进思想碰撞和交流。

四、作业要求1. 完成小组讨论和个人写作,写作要求包括口号提出的背景、历史意义及对中国社会的影响;2. 作业文字要求清晰、逻辑性强,表达准确、简洁;3. 鼓励学生积极思考并发表自己的见解,可以结合书籍、文章或其他资料;4. 提高认真对待作业,按时提交并参与课堂展示,与同学分享自己的研究成果。

五、评价标准1. 作业内容充实,深入挖掘口号的历史意义和影响;2. 语言表达清晰、准确,逻辑性强;3. 能够展示独立思考和分析问题的能力,有独特见解;4. 主动参与课堂活动和小组讨论,积极与同学交流和学习。

第二课时作业设计方案一、引言本次作业设计将以《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》为主题,探讨清朝末期至民国初年中国社会的变迁和国家治理理念的转变。

从“驱逐鞑虏”到“五族共和”【教学目标】1.回顾已学知识,感受中华民族“多元一体”的形成和发展;叙述康有为、梁启超、孙中山等人为救国进行的探索活动。

2.研读史料,感受“驱除鞑虏”“五族共和”口号产生的时代背景,对比分析口号转变的原因及影响,能够运用历史的、辩证的观点去分析历史现象和历史问题,培养学生由材料中获得信息和分析探究史料的能力,增强合作意识。

3.在探究过程中,学会在世界文明进程的大背景中,关注中国民族的兴衰,树立民族忧患意识。

【教学重难点】1.重点:中华民族“多元一体”的形成和发展,从“驱除鞑虏”到“五族共和”口号转变的原因及影响。

2.难点:从“驱除鞑虏”到“五族共和”口号转变的原因及影响。

培养学生由材料中获得信息、分析探究史料的能力,增强合作意识。

【教学过程】一、设疑激趣,导入主题1.我们前面学习了《20世纪初的世界和中国》,考考你:⑴“你还知道哪些代表中国的别称?”⑵“中国什么时候成为具有国家意义的名称?”2.展示知识卡。

就学生的回答进行补充和评价。

展示课题过渡:梁启超首次使用了“中华民族”一词,近代中国开始落后,中华民族面临严重危机。

只有回望中华民族“多元一体”形成的历程,才能理解从“驱除鞑虏”到“五族共和”的转变二、回顾历史,感受“多元一体”1.你在八年级学过哪些少数民族?能说说你对他们的了解吗?师注意对学生回答的补充和评价。

如西夏党项族属于羌族一支,匈奴部分西迁欧洲,部分为汉族同化,部分融入蒙古族等知识2.展示“北魏孝文帝改革”图示,提示学生并复习回顾已学知识。

你知道鲜卑族后来的发展情况吗?3.展示“女真族”图示,知道该民族后来的发展情况吗?4.感受“多元”:这些少数民族的文化、习俗和汉族类似吗?生回答后师指出“多元”是指各兄弟民族各有其起源、形成、发展的历史,文化、社会也各具特点而区别于其他民族5、展示图1-47民族交流、交往与交融,指导学生读图,思考:你从图中得到什么信息?这些信息与“中华民族走向一体”有什么联系?教师教学时注意学法指导。