能力素质模型冰山模型

- 格式:ppt

- 大小:920.50 KB

- 文档页数:53

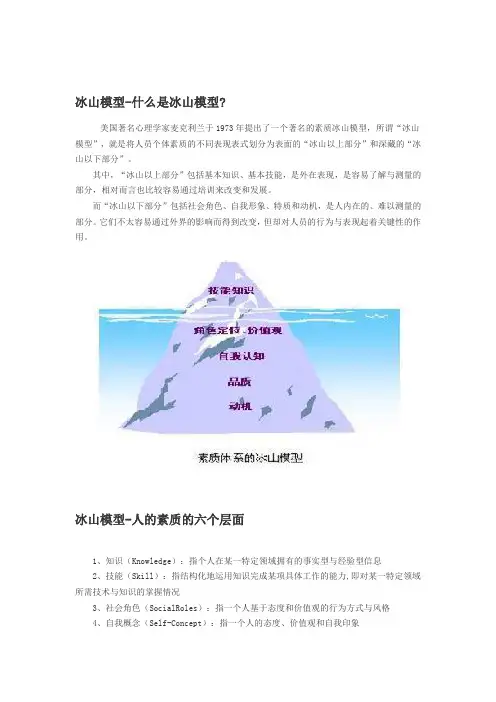

什么是冰山模型?美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的素质冰山模型,所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

其中,“冰山以上部分”包括基本知识、基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展。

而“冰山以下部分”包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人员的行为与表现起着关键性的作用。

人的素质的六个层面1、知识(Knowledge):指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息2、技能(Skill):指结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况3、社会角色(SocialRoles):指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格4、自我概念(Self-Concept):指一个人的态度、价值观和自我印象5、特质(Traits):指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。

品质与动机可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机(Motives):指在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

只有其主观能动性变化影响到工作时,其对工作的影响才会体现出来。

考察这些方面的东西,每个管理者有自己独特的思维方式和理念,但往往因其偏好而有所局限。

管理学界及心理学有着一些测量手段,但往往复杂不易采用或效果不够准确。

冰山模型的素质层级招聘人才时,不能仅局限于对技能和知识的考察,而应从应聘者的求职动机、个人品质、价值观、自我认知和角色定位等方面进行综合考虑。

如何利⽤冰⼭素质模型识别⼈才导读现在越来越多的企业意识到智⼒和学历⽔平并不能代表员⼯的实际⼯作能⼒,⾼学历并不意味着⾼绩效。

胜任能⼒才是衡量员⼯在未来⼯作中能否脱颖⽽出,能否不断产⽣绩效的重要指标。

那么HR们在实际⼯作中如何才能准确识别⼈才,慧眼识珠呢?优质⼈才的挖掘离不开专业测评⼯具的使⽤。

早在20世纪70年代,美国⼼理学家麦克利兰便提出了著名的冰⼭素质模型。

下⽂便将介绍什么是冰⼭素质模型,如何构建冰⼭素质模型。

⼀、什么是冰⼭素质模型冰⼭素质模型将能⼒划分为表象能⼒和潜在能⼒两部分。

表象能⼒是冰⼭的⽔上部分,容易被感知和察觉;潜在能⼒则是冰⼭的⽔下部分,不易被察觉,⽽越深则越难以被察觉。

表象能⼒包括知识和技能,易被测量,包括表达能⼒、组织能⼒、决策能⼒和胜任岗位所需的专业知识如管理知识、财务知识等。

潜在能⼒则包括⾓⾊定位、价值观、⾃我认知、品质和动机。

这些是⼈内在的素质,较难被察觉且难以被外界影响所改变。

⾓⾊定位即⼈对⼯作的预期,对未来的定位。

价值观指⼈对是⾮、重要性和必要性的价值判断。

如合作精神、献⾝精神等。

⾃我认知指⼈对⾃⾝的看法,如⾃信⼼和乐观精神等。

品质指⼈持续⽽稳定的⾏为特性,如正直、诚实等品质。

动机指⼈内在的⾃然持续的想法,驱动、引导和决定个⼈⾏动,如成就动机和⼈际交往需求等。

⽽员⼯业绩的优劣⼤部分是由深层次动机所决定的,且后天很难改变。

因此企业应当更加注重选拔合适的⼈才,将努⼒花在选拔⼈才上,⽽⾮后续的⼈才培养上。

企业应当根据岗位的要求及组织环境,明确保证员⼯能够胜任岗位的素质特征,确⽴明确的标准,并以此为依据挑选员⼯。

⼆、如何构建冰⼭素质模型?构建冰⼭素质模型的步骤主要包括:1、定义绩效标准定义绩效标准即制定⼀套客观明确的定性与定量的基准指标,⽤以衡量和判定绩效的优劣。

根据绩效管理的实践,可以将其分为硬性指标和软性指标。

如销售⼈员的销售额就是易确定的硬性指标,⽽软性指标则是其在⼯作中上级、下级和同级的员⼯对其⼯作态度等⽅⾯的评价。

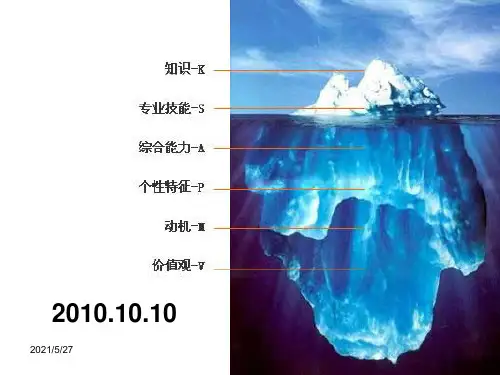

一、冰山模型包括哪些层面美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的素质冰山模型,所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

目前,我们熟知的人才测评的新冰山模型主要有六个层级。

从上往下依次是知识:指在特定领域了解的专业知识。

专业技能:指运用知识完成具体工作的能力。

价值观、社会角色:指一个人对职业的预期和对事物的看法。

自我认知:指对自己的认识(性格,特长,优势,劣势等)个性品质:指一个人持续而稳定的行为特性。

动机:指人内在的自然而持续的想法和偏好。

其中,“冰山以上部分”包括基本知识、基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展。

而“冰山以下部分”包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人员的行为与表现起着关键性的作用。

二、人的素质的六个层面1、知识(Knowledge):指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息2、技能(Skill):指结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况3、社会角色(SocialRoles):指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格4、自我概念(Self-Concept):指一个人的态度、价值观和自我印象5、特质(Traits):指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。

特质与动机可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机(Motives):指在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察能力证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

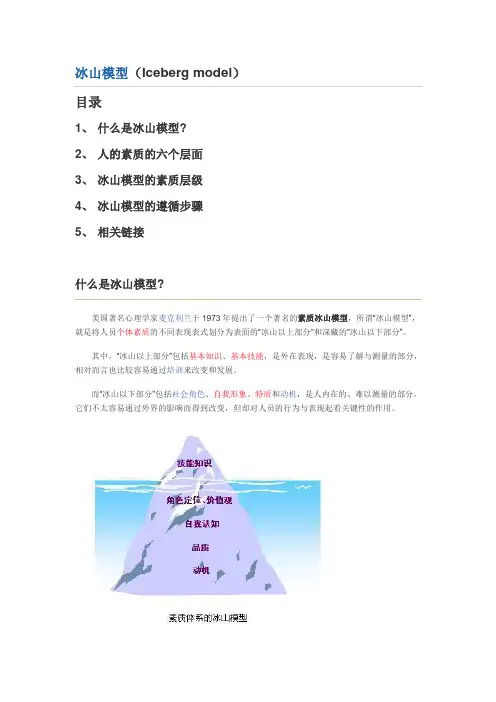

冰山模型(Iceberg model)目录1、什么是冰山模型?2、人的素质的六个层面3、冰山模型的素质层级4、冰山模型的遵循步骤5、相关链接什么是冰山模型?美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的素质冰山模型,所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

其中,“冰山以上部分”包括基本知识、基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展。

而“冰山以下部分”包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人员的行为与表现起着关键性的作用。

人的素质的六个层面1、知识(Knowledge):指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息2、技能(Skill):指结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况3、社会角色(SocialRoles):指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格4、自我概念(Self-Concept):指一个人的态度、价值观和自我印象5、特质(Traits):指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。

品质与动机可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机(Motives):指在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

只有其主观能动性变化影响到工作时,其对工作的影响才会体现出来。

考察这些方面的东西,每个管理者有自己独特的思维方式和理念,但往往因其偏好而有所局限。

冰山模型所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现形式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

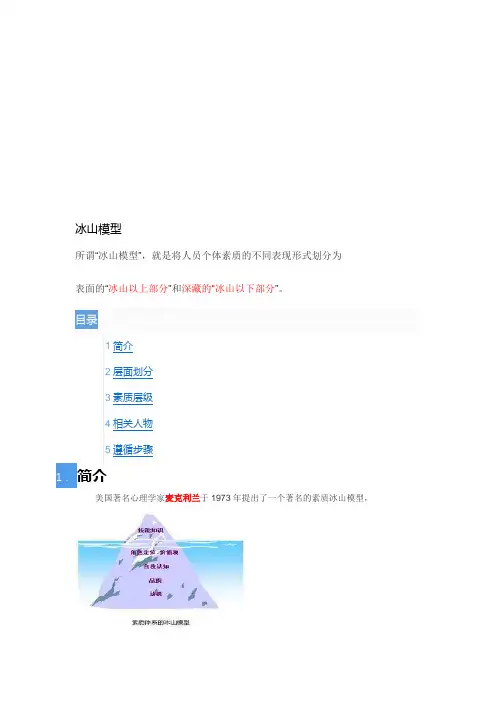

目录1简介2层面划分3素质层级4相关人物5遵循步骤1.简介美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的素质冰山模型,所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

其中,“冰山以上部分”包括基本知识、基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展。

而“冰山以下部分”包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人员的行为与表现起着关键性的作用。

2 . 层面划分1、知识,指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息2、技能,指结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况。

冰山模型3、社会角色,指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格4、自我概念,指一个人的态度、价值观和自我印象5、特质(性格),指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。

品质与动机:可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机,指在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量冰山模型,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

只有其主观能动性变化影响到工作时,其对工作的影响才会体现出来。

考察这些方面的东西,每个管理者有自己独特的思维方式和理念,但往往因其偏好而有所局限。

管理学界及心理学有着一些测量手段,但往往复杂不易采用或效果不够准确。

3.素质层级招聘人才时,不能仅局限于对技能和知识的考察,而应从应聘者的求职动机、个人品质、价值观、自我认知和角色定位等方面进行综合考虑。

冰山模型所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现形式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

1简介2层面划分3素质层级4相关人物5遵循步骤1.简介美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的素质冰山模型,所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

其中,“冰山以上部分”包括基本知识、基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展。

而“冰山以下部分”包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人员的行为与表现起着关键性的作用。

2 . 层面划分1、知识,指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息2、技能,指结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况。

冰山模型3、社会角色,指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格4、自我概念,指一个人的态度、价值观和自我印象5、特质(性格),指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。

品质与动机:可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机,指在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量冰山模型,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

只有其主观能动性变化影响到工作时,其对工作的影响才会体现出来。

考察这些方面的东西,每个管理者有自己独特的思维方式和理念,但往往因其偏好而有所局限。

管理学界及心理学有着一些测量手段,但往往复杂不易采用或效果不够准确。

3.素质层级招聘人才时,不能仅局限于对技能和知识的考察,而应从应聘者的求职动机、个人品质、价值观、自我认知和角色定位等方面进行综合考虑。

冰山模型所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现形式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

目录1简介2层面划分3素质层级4相关人物5遵循步骤1.简介美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的素质冰山模型,所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

其中,“冰山以上部分”包括基本知识、基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展。

而“冰山以下部分”包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人员的行为与表现起着关键性的作用。

2 . 层面划分1、知识,指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息2、技能,指结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况。

冰山模型3、社会角色,指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格4、自我概念,指一个人的态度、价值观和自我印象5、特质(性格),指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。

品质与动机:可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机,指在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量冰山模型,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

只有其主观能动性变化影响到工作时,其对工作的影响才会体现出来。

考察这些方面的东西,每个管理者有自己独特的思维方式和理念,但往往因其偏好而有所局限。

管理学界及心理学有着一些测量手段,但往往复杂不易采用或效果不够准确。

3.素质层级招聘人才时,不能仅局限于对技能和知识的考察,而应从应聘者的求职动机、个人品质、价值观、自我认知和角色定位等方面进行综合考虑。

胜任素质的冰山模型的应用胜任素质是指一个人在特定岗位上所需的知识、技能、能力和态度,它是一个人是否能够胜任工作的关键因素。

而冰山模型则是用来描述一个人的能力和素质的模型,它将一个人的能力和素质分为表层和深层两部分,表层是可见的、容易被观察到的,而深层则是隐藏在表层之下的、不易被察觉的。

胜任素质的冰山模型的应用,可以帮助我们更好地了解和评估一个人的能力和素质,从而更好地进行人才选拔、培养和管理。

首先,冰山模型可以帮助我们更全面地评估一个人的能力和素质。

表层的能力和素质往往是直接可见的,比如专业知识、技能技能和工作表现等,而深层的能力和素质则包括个人的价值观、情绪管理、沟通能力等,这些深层的素质往往对一个人的工作表现和职业发展有着至关重要的影响。

通过冰山模型,我们可以更全面地了解一个人的能力和素质,从而更准确地评估其在工作岗位上的胜任程度。

其次,冰山模型可以帮助我们更科学地进行人才选拔和培养。

在人才选拔过程中,我们往往只能通过面试、笔试等方式来评估一个人的能力和素质,这种评估方式往往只能观察到一个人的表层能力和素质,而深层的能力和素质往往被忽视。

而通过冰山模型,我们可以更系统地评估一个人的能力和素质,从而更科学地进行人才选拔。

在人才培养过程中,我们也可以根据冰山模型的原理,有针对性地培养一个人的深层能力和素质,从而提升其在工作岗位上的综合能力。

最后,冰山模型可以帮助我们更有效地进行人才管理。

在人才管理过程中,我们往往需要考虑一个人的表层和深层能力和素质,比如在岗位分配、绩效考核、职业发展等方面。

通过冰山模型,我们可以更全面地了解一个人的能力和素质,从而更科学地进行人才管理,使每个人都能够发挥出最大的潜力,为组织的发展做出更大的贡献。

总之,胜任素质的冰山模型的应用可以帮助我们更全面、科学、有效地评估、选拔、培养和管理人才,从而提升组织的整体竞争力和持续发展能力。

希望越来越多的组织能够重视和应用这一模型,从而更好地发挥人才的作用,实现组织和个人的共同发展。

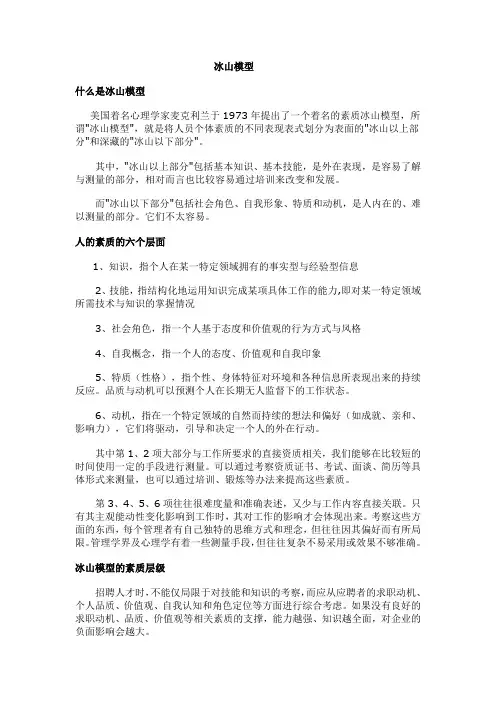

冰山模型什么是冰山模型美国着名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个着名的素质冰山模型,所谓"冰山模型",就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的"冰山以上部分"和深藏的"冰山以下部分"。

其中,"冰山以上部分"包括基本知识、基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展。

而"冰山以下部分"包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

它们不太容易。

人的素质的六个层面1、知识,指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息2、技能,指结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况3、社会角色,指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格4、自我概念,指一个人的态度、价值观和自我印象5、特质(性格),指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。

品质与动机可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机,指在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

只有其主观能动性变化影响到工作时,其对工作的影响才会体现出来。

考察这些方面的东西,每个管理者有自己独特的思维方式和理念,但往往因其偏好而有所局限。

管理学界及心理学有着一些测量手段,但往往复杂不易采用或效果不够准确。

冰山模型的素质层级招聘人才时,不能仅局限于对技能和知识的考察,而应从应聘者的求职动机、个人品质、价值观、自我认知和角色定位等方面进行综合考虑。

冰山模型-什么是冰山模型?美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的素质冰山模型,所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

其中,“冰山以上部分”包括基本知识、基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展。

而“冰山以下部分”包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人员的行为与表现起着关键性的作用。

冰山模型-人的素质的六个层面1、知识(Knowledge):指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息2、技能(Skill):指结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况3、社会角色(SocialRoles):指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格4、自我概念(Self-Concept):指一个人的态度、价值观和自我印象5、特质(Traits):指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。

品质与动机可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机(Motives):指在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

只有其主观能动性变化影响到工作时,其对工作的影响才会体现出来。

考察这些方面的东西,每个管理者有自己独特的思维方式和理念,但往往因其偏好而有所局限。

管理学界及心理学有着一些测量手段,但往往复杂不易采用或效果不够准确。

冰山模型-冰山模型的素质层级招聘人才时,不能仅局限于对技能和知识的考察,而应从应聘者的求职动机、个人品质、价值观、自我认知和角色定位等方面进行综合考虑。

能力素质冰山模型林夕 20120830什么是冰山模型?美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的素质冰山模型,所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

其中,“冰山以上部分”包括基本知识、基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展。

而“冰山以下部分”包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人员的行为与表现起着关键性的作用。

人的素质的六个层面1、知识(Knowledge):指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息2、技能(Skill):指结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况3、社会角色(SocialRoles):指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格4、自我概念(Self-Concept):指一个人的态度、价值观和自我印象5、特质(Traits):指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。

品质与动机可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机(Motives):指在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

只有其主观能动性变化影响到工作时,其对工作的影响才会体现出来。

考察这些方面的东西,每个管理者有自己独特的思维方式和理念,但往往因其偏好而有所局限。

管理学界及心理学有着一些测量手段,但往往复杂不易采用或效果不够准确。

冰山模型的素质层级冰山模型的遵循步骤冰山模型的有效运用,需要遵循一定的步骤。

胜任力之冰山模型美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的素质冰山模型,所谓"冰山模型",就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的"冰山以上部分"和深藏的"冰山以下部分"。

其中,"冰山以上部分"包括基本知识、基本技能,是外在表现,是容易了解与测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展。

而"冰山以下部分"包括社会角色、自我形象、特质和动机,是人内在的、难以测量的部分。

它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人员的行为与表现起着关键性的作用。

人的素质的六个层面1、知识(Knowledge):指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息2、技能(Skill):指结构化地运用知识完成某项具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况3、社会角色(SocialRoles):指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格4、自我概念(Self-Concept):指一个人的态度、价值观和自我印象社会角色(SocialRoles):指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格5、特质(Traits):指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出来的持续反应。

品质与动机可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机(Motives):指在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

只有其主观能动性变化影响到工作时,其对工作的影响才会体现出来。

考察这些方面的东西,每个管理者有自己独特的思维方式和理念,但往往因其偏好而有所局限。

冰山模型是美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出了一个著名的模型,所谓“冰山模型”,就是将人员个体素质的不同表现表式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。

层面划分

1、知识,指个人在某一特定领域拥有的事实型与经验型信息

2、技能,指结构化地运用知识完成某项

冰山模型

具体工作的能力,即对某一特定领域所需技术与知识的掌握情况

3、社会角色,指一个人基于态度和价值观的行为方式与风格

4、自我概念,指一个人的态度、价值观和自我印象

5、特质(性格),指个性、身体特征对环境和各种信息所表现出

来的持续反应。

品质与动机可以预测个人在长期无人监督下的工作状态。

6、动机,指在一个特定领域的自然而持续的想法和偏好(如成就、

亲和、影响力),它们将驱动,引导和决定一个人的外在行动。

其中第1、2项大部分与工作所要求的直接资质相关,我们能够在比较短的时间使用一定的手段进行测量。

可以通过考察资质证书、考试、面谈、简历等具体形式来测量

冰山模型

,也可以通过培训、锻炼等办法来提高这些素质。

第3、4、5、6项往往很难度量和准确表述,又少与工作内容直接关联。

只有其主观能动性变化影响到工作时,其对工作的影响才会体现出来。

考察这些方面的东西,每个管理者有自己独特的思维方式和理念,但往往因其偏好而有所局限。

管理学界及心理学有着一些测量手段,但往往复杂不易采用或效果不够准确。

行为模型-冰山理论为便于能力素质模型(Competency Model)在企业中的大规模的推广应用,防止企业大多数对于能力素质并不深入了解的人员造成理解上的困扰和歧义,我们把能力素质模型定义为:导致人员在具体文化和岗位中做出优秀业绩的行为特征的集合。

但是,在深入探讨能力素质的时候,我们又不得不去触碰能力素质是由价值观、自我定位、驱动力和人格特质内在深层稳定的心理特征主导和引起的。

这就带来一个问题,能力素质到底是行为特征还是心理特征?要回答这个问题,我们必须要谈一下“行为原因的分层模型”,也就是冰山理论。

如下图所示,个人的具体行为都是有原因的,其原因由浅入深可分为多个层次。

从最简单的技能到最深层的人格特质,分别分了6个层次。

其中技能和知识属于表层原因;价值观、自我定位、驱动力(需求/动机)、人格特质属于深层原因。

第一、技能从最表层的原因看,一个人做出一定的行为是因为会做,具有做某些行为的技能;没有做出一定行为的原因是不会做,缺乏做某些事情的技能。

例如:一个人求职会计岗位是因为他掌握了会计技能;一个人没有参加集体舞蹈活动是因为他没有掌握基本舞步。

如果某项行为是由“技能”这一表层原因单一引起的,要改变这类行为相当容易。

主要途径是技能培训和反复练习。

熟能生巧是提高技能水平的重要手段。

第二、知识一个人没有做出一定行为可能是因为不了解应用某种具体做法的原因。

由于缺乏相应的系统知识,一个人也许掌握某些技能,但是不了解该项技能发挥作用的原理和适用环境,导致一旦客观环境或问题的表现形式发生变化,就失去了使用该项技能的能力。

例如:一个人虽然掌握了概率的技能,但是不懂概率在桥牌中的应用,也就没法表现出在桥牌比赛中应用概率知识进行牌张估算的行为,最终导致输牌;一个人由于学习了哲学知识“量变引起质变”,能够将这一理论用在招聘之中,从量中去求质,而不是极端的追求高质量。

如果某项行为是由“知识”这一表层原因单一引起的,要改变这类行为比较容易。

为便于能力素质模型(Competency Model)在企业中的大规模的推广应用,防止企业大多数对于能力素质并不深入了解的人员造成理解上的困扰和歧义,我们把能力素质模型定义为:导致人员在具体文化和岗位中做出优秀业绩的行为特征的集合。

但是,在深入探讨能力素质的时候,我们又不得不去触碰能力素质是由价值观、自我定位、驱动力和人格特质内在深层稳定的心理特征主导和引起的。

这就带来一个问题,能力素质到底是行为特征还是心理特征?要回答这个问题,我们必须要谈一下“行为原因的分层模型”,也就是冰山理论。

如下图所示,个人的具体行为都是有原因的,其原因由浅入深可分为多个层次。

从最简单的技能到最深层的人格特质,分别分了6个层次。

其中技能和知识属于表层原因;价值观、自我定位、驱动力(需求/动机)、人格特质属于深层原因。

第一、技能从最表层的原因看,一个人做出一定的行为是因为会做,具有做某些行为的技能;没有做出一定行为的原因是不会做,缺乏做某些事情的技能。

例如:一个人求职会计岗位是因为他掌握了会计技能;一个人没有参加集体舞蹈活动是因为他没有掌握基本舞步。

如果某项行为是由“技能”这一表层原因单一引起的,要改变这类行为相当容易。

主要途径是技能培训和反复练习。

熟能生巧是提高技能水平的重要手段。

第二、知识一个人没有做出一定行为可能是因为不了解应用某种具体做法的原因。

由于缺乏相应的系统知识,一个人也许掌握某些技能,但是不了解该项技能发挥作用的原理和适用环境,导致一旦客观环境或问题的表现形式发生变化,就失去了使用该项技能的能力。

例如:一个人虽然掌握了概率的技能,但是不懂概率在桥牌中的应用,也就没法表现出在桥牌比赛中应用概率知识进行牌张估算的行为,最终导致输牌;一个人由于学习了哲学知识“量变引起质变”,能够将这一理论用在招聘之中,从量中去求质,而不是极端的追求高质量。

如果某项行为是由“知识”这一表层原因单一引起的,要改变这类行为比较容易。