神经外科常见手术入路

- 格式:pptx

- 大小:10.80 MB

- 文档页数:58

神经外科眶上眉弓入路脑动脉瘤夹闭术技术操作规范【适应证】前交通动脉动脉瘤、颈内动脉动脉瘤、大脑前动脉A1.段动脉瘤。

【禁忌证】1.眶上入路不能显露部位的动脉瘤。

2.身体状况差,不能耐受手术者。

【术前准备】复习影像学资料(DSA、CT)o【操作方法及程序】1.动脉瘤夹闭原则(1)抬起额叶,先沿额底向侧裂方向探查,用蛛网膜刀切开侧裂池,释放脑脊液,降低颅内压。

(2)进一步抬起额叶,沿前颅底垂直向下方探杳至视神经,剪开蛛网膜,较充分显露视神经、颈内动脉、第一间隙(视交叉前间隙〉、第二间隙(视神经、颈内动脉间隙)。

(3)由近端向远端探查各段血管,直至发现动脉瘤(注:眼动脉段动脉瘤可能被前床突遮挡,可在硬脑膜外或硬脑膜内磨除前床突,必要时开放视神经管,以充分暴露动脉瘤瘤蒂)。

分离动脉瘤时应分离动脉瘤瘤蒂,尽量避免分离动脉瘤顶。

充分分离动脉瘤瘤蒂两侧后根据动脉瘤瘤蒂的直径选择适当的动脉瘤夹夹闭动脉瘤蒂部。

(4)根据手术中情况,必要时临时阻断载瘤动脉。

(5)建议用多普勒超声监测载瘤动脉的血流指数,了解载瘤动脉有无狭窄。

(6)罂粟碱溶液浸泡术野,预防手术操作造成的血管痉挛。

2.关颅步骤(1)充分止血后缝合硬脑膜,硬脑膜有缺损时可以取筋膜、肌肉或以人工硬脑膜修补。

(2)骨瓣复位,以钛夹、钢丝或10号丝线固定(建议使用2枚钛夹,同时可封闭骨孔)。

⑶分层缝合肌肉、筋膜及帽状腱膜。

缝合头皮。

【注意事项】1.抬起额叶时尽可能避免额叶挫伤。

2.处理动脉瘤前应显露载瘤动脉的近端和远端,以便于阻断血流。

3.夹闭动脉瘤颈部时尽可能避免夹闭不全或夹闭穿动脉。

【手术后并发症】1.血管损伤,包括颈内动脉及其分支等。

2.视神经损伤。

3.动脉瘤术中破裂出血、4.脑梗死.5.术后血肿。

6.血管痉挛。

7.动脉瘤夹移位,动脉瘤夹闭不全。

神经外科手术入路设计头皮颅骨解剖知识xx年xx月xx日•神经外科手术入路设计概述•头皮解剖基础知识•颅骨解剖基础知识•手术入路设计案例分析目•手术入路设计未来发展趋势录01神经外科手术入路设计概述手术入路设计的主要目的是为了达到神经外科手术的高效、安全和精确,通过选择最佳的手术入路,使手术操作更加便利,减少并发症的发生,提高患者的生活质量。

目的手术入路设计应遵循损伤最小化、视野清晰、操作方便、能够充分暴露病变等原则,同时需考虑患者的年龄、病变部位、病变性质等因素。

原则手术入路设计的目的和原则步骤手术入路设计通常包括以下步骤:病史和影像学检查、病变定位、患者体位选择、消毒和铺巾、头皮切口设计、颅骨钻孔、硬脑膜切开、脑组织分离及病变切除等。

考虑因素在手术入路设计时需要考虑的因素包括:病变部位、病变性质、患者年龄、手术史、术者经验和技术水平等。

手术入路设计的步骤和考虑因素手术入路设计面临的挑战包括:损伤大血管和脑组织、止血困难、术后并发症多等。

解决方案针对这些挑战,术者需要在设计时尽可能选择最小损伤的入路,优化操作步骤,使用先进的手术技术和设备,提高止血效果,减少并发症的发生。

同时,术者需要在术前对患者进行全面的评估,制定完善的手术方案,在术中灵活调整手术策略,以应对可能出现的各种情况。

挑战手术入路设计的挑战与解决方案VS02头皮解剖基础知识包括表皮、真皮和皮下组织,其中含有丰富的毛囊和汗腺。

头皮解剖结构皮肤由致密结缔组织形成的薄膜,与皮肤相连,对头皮起到支撑和固定作用。

筋膜外层为坚硬的骨膜,内层为脑膜,对颅内起到保护作用。

颅骨血管头皮血管丰富,包括动脉、静脉和毛细血管,供应头皮的血液循环。

神经头皮神经分布广泛,包括感觉神经和运动神经,对头皮起到感觉和支配作用。

头皮血管和神经分布头皮的生理功能与手术入路设计的关系头皮对脑组织起到保护作用,在手术入路设计中需要避免损伤脑组织。

保护脑组织头皮上有丰富的神经末梢,可以提供触觉、温度觉和痛觉等感觉。

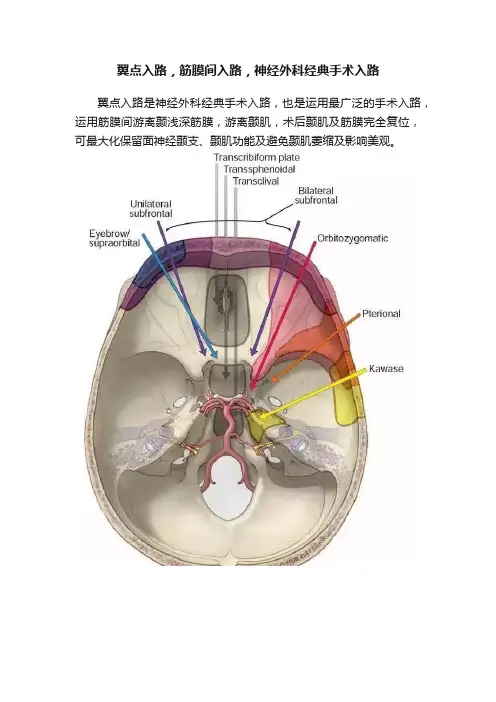

翼点入路,筋膜间入路,神经外科经典手术入路翼点入路是神经外科经典手术入路,也是运用最广泛的手术入路,运用筋膜间游离颞浅深筋膜,游离颞肌,术后颞肌及筋膜完全复位,可最大化保留面神经颞支、颞肌功能及避免颞肌萎缩及影响美观。

手术方法①体位和头位:平卧,将头颅用头架固定于后仰10°,向对侧旋转15~30°,向对侧肩部倾斜约15°。

头略高于胸,以利于颅内静脉回流,使手术平面高于心脏水平。

②头皮切口:起自于中线与发际的交点,在发际内弧形拐向耳屏前约1 cm至颧弓上缘。

③皮瓣及肌瓣的成形:头皮切开后,于帽状腱膜下紧贴颞浅筋膜表面分离,并将皮瓣前翻,继续向前分离皮瓣直至距额骨颧突1.5~2.0 cm位置后,沿额骨颧突上缘及颞线向耳屏前方颧弓上缘直形或小弧形切开颞肌浅筋膜及筋膜下脂肪垫 (图1) 。

图1 翼点开颅的步骤及手术解剖。

切口(A)。

帽状腱膜下分离,分别形成独立的皮瓣和肌辦(B)。

筋膜下分离以保护面神经额支(C)。

向下牵开颞肌(D)。

沿眶顶磨除骨质以扩展额下的手术视野(E)。

扩大翼点入路实现的硬膜内暴露(F)(感谢Rhoton教授对图片的授权)。

颞肌的三层筋膜分别命名为:颞浅筋膜、颞肌筋膜浅层、颞肌筋膜深层)颞部皮肤大致可以分为3层:皮肤-颞浅筋膜层、颞肌筋膜浅层、颞肌筋膜深层。

在颞浅筋膜与颞肌筋膜浅层之间存在第一层脂肪垫,期间走形绝大部分的血管、神经,在颞肌筋膜浅层与颞肌筋膜深层之间存在第二层脂肪垫,此处注意颞肌筋膜浅、深两层在后部是连在一起的,在距眶上外侧缘大概4cm或在颞肌的前1/4处才逐渐出现容纳5~6mm厚镰刀状的脂肪垫。

第三层脂肪垫位于颞肌筋膜深层的下方,筋膜下入路时可涉及。

筋膜间入路时,皮瓣切口可以从额部开始,第一刀切至额部骨膜上、颞肌筋膜浅层上方(如果层次不容易分清,可用组织剪顺着帽状腱膜与骨膜之间的间隙进行分离),此时可以完美暴露出第一层脂肪垫,再向前方顺着脂肪垫层继续分离少许距离。

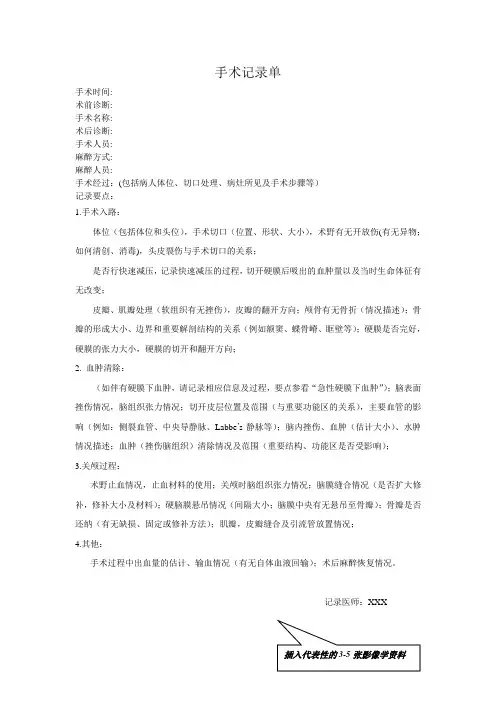

手术记录单

手术时间:

术前诊断:

手术名称:

术后诊断:

手术人员:

麻醉方式:

麻醉人员:

手术经过:(包括病人体位、切口处理、病灶所见及手术步骤等)

记录要点:

1.手术入路:

体位(包括体位和头位),手术切口(位置、形状、大小),术野有无开放伤(有无异物;如何清创、消毒),头皮裂伤与手术切口的关系;

是否行快速减压,记录快速减压的过程,切开硬膜后吸出的血肿量以及当时生命体征有无改变;

皮瓣、肌瓣处理(软组织有无挫伤),皮瓣的翻开方向;颅骨有无骨折(情况描述);骨瓣的形成大小、边界和重要解剖结构的关系(例如额窦、蝶骨嵴、眶壁等);硬膜是否完好,硬膜的张力大小,硬膜的切开和翻开方向;

2. 血肿清除:

(如伴有硬膜下血肿,请记录相应信息及过程,要点参看“急性硬膜下血肿”);脑表面挫伤情况,脑组织张力情况;切开皮层位置及范围(与重要功能区的关系),主要血管的影响(例如:侧裂血管、中央导静脉、Labbe’s静脉等);脑内挫伤、血肿(估计大小)、水肿情况描述;血肿(挫伤脑组织)清除情况及范围(重要结构、功能区是否受影响);

3.关颅过程:

术野止血情况,止血材料的使用;关颅时脑组织张力情况;脑膜缝合情况(是否扩大修补,修补大小及材料);硬脑膜悬吊情况(间隔大小;脑膜中央有无悬吊至骨瓣);骨瓣是否还纳(有无缺损、固定或修补方法);肌瓣,皮瓣缝合及引流管放置情况;

4.其他:

手术过程中出血量的估计、输血情况(有无自体血液回输);术后麻醉恢复情况。

记录医师:XXX。

神经外科手术入路(六)—-松果体区笔者端详着James L。

Poppen(1903–1978)肖像,情不自禁地再次想起经典的力量。

西方神经外科有两本经典巨著,即《Youmans Neurological Surgery》以及《SCHMIDEK & SWEET Operative Neurosurgical Techniques》,在各自的第六版,其松果体区肿瘤部分,均是来自美国纽约哥伦比亚大学医学中心Jeffrey N。

Bruce教授的手笔。

Bruce教授重点探讨了四种手术入路,即:1. Krause:Infratentorial Supracerebellar Approach2. Poppen: Occipital Transtentorial Approach3。

Dandy:Transcallosal Interhemispheric Approach4. Wagenen:Transcortical Transventricular Approach但是,这四种入路各自的优缺点,Bruce教授,在文中仅是给予文字阐述,却没有列出清晰的图表显示。

日本学者,确实细致、简洁。

Isao Yamamoto教授,在其文章Pineal region tumor:surgical anatomy and approach (Journal of Neuro—Oncology 54: 263–275, 2001.)中,将这四个入路各自的优缺点用图表形式夺目展示。

笔者读来,印象深刻,并认为,有关松果体区肿瘤切除手术入路的探讨、争鸣、争论,无非都是围绕着这四个图表展开.本篇无意围绕这些入路的具体技术细节展开,只是想大体谈谈笔者的几点学习感悟。

其一,由“Krause入路"谈起。

1。

特定的手术入路,具有特定的体位。

体位,是手术入路的重要组成部分。

笔者认为,手术记录、学术撰文、会议交流,如果使用“Krause 入路”词汇,则默认为采用坐位手术( Sitting position)。