土壤质地和结构

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:57

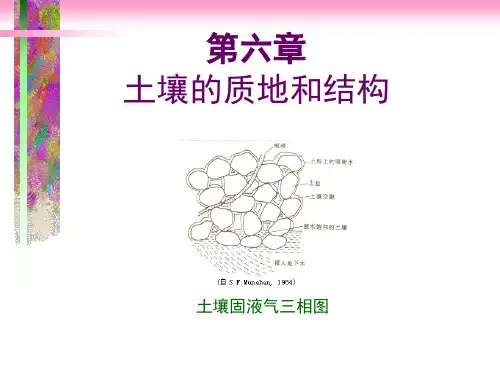

植物生产与环境(第三版)土壤的基本性质(1)土壤质地和结构土壤是由固体、液体和气体组成的三相系统,其中固体颗粒是组成土壤的物质基础,约占土壤总重量的85%以上。

根据固体颗粒的大小,可以把土粒分为以下几级:粗砂(直径2.0~0.2mm)、细砂(0.2~0.02mm)、粉砂(0.02~0.mm)和粘粒(0.mm以下)。

这些大小不同的固体颗粒的组合百分比称为土壤质地。

土壤质地可分为砂土、壤土和粘土三大类。

砂土类土壤以粗砂和细砂为主、粉砂和粘粒比重小,土壤粘性小、孔隙多,通气透水性强,蓄水和保肥性能差,易干旱。

粘土类土壤以粉砂和粘粒为主,质地粘重,结构致密,保水保肥能力强,但孔隙小,通气透水性能差,湿时粘、干时硬。

壤土类土壤质地比较均匀,其中砂粒、粉砂和粘粒所占比重大致相等,既不松又不粘,通气透水性能好,并具一定的保水保肥能力,是比较理想的农作土壤。

土壤结构是指固体颗粒的排列方式、孔隙和团聚体的数量、大小及其稳定度。

它可分为微团粒结构(直径小于0.25mm)、团粒结构(0.25~10mm)和比团粒结构更大的各种结构。

团粒结构是土壤中的腐殖质把矿质土粒粘结成0.25~10mm直径的小团块,具有泡水不散的水稳性特点。

具有团粒结构的土壤是结构良好的土壤,它能协调土壤中水分、空气和营养物质之间的关系,统一保肥和供肥的矛盾,有利于根系活动及吸取水分和养分,为植物的生长发育提供良好的条件。

无结构或结构不良的土壤,土体坚实,通气透水性差,土壤中微生物和动物的活动受抑制,土壤肥力差,不利于植物根系扎根和生长。

土壤质地和结构与土壤的水分、空气和温度状况有密切的关系。

(2)土壤水分土壤水分能够轻易被植物根系所稀释。

土壤水分的适度减少有助于各种营养物质熔化和移动,有助于磷酸盐的水解和有机态磷的矿化,这些都能够提升植物的营养状况。

土壤水分还能够调节土壤温度,但水分过多或过太少都会影响植物的生长。

水分过少时,植物可以受到旱情的威胁及缺养;水分过多可以并使土壤中空气流通阻塞并使营养物质外流,从而减少土壤肥力,或使有机质水解不全然而产生一些对植物有毒的还原成物质。

4土壤质地和结构土壤质地和结构是土壤物理性质的两个重要方面。

土壤质地是指土壤中不同颗粒大小的分布比例,包括沙、粉砂、粘土等粒径大小。

土壤结构是指土壤颗粒的堆积方式和组织结构。

土壤质地对土壤的肥力和水分保存能力有着重要的影响。

根据颗粒直径大小,土壤质地可以分为粗壤、中壤和细壤三类。

粗壤中颗粒直径最大,一般是沙颗粒,其大颗粒间隙较大,导致土壤通气性好,透水性强,但保水能力较差,肥力较低。

中壤中颗粒直径适中,一般是粉砂颗粒,其颗粒之间有一定间隙,土壤排水性和通气性较好,保水能力强,肥力适中。

细壤中颗粒直径最小,一般是粘土颗粒,其颗粒之间几乎是紧密排列,土壤通气性差,透水性差,但保水能力很强,肥力较高。

不同的土壤质地对植物生长和发育有着不同的影响。

土壤结构是土壤颗粒的堆积方式和组织结构。

土壤颗粒之间的排列方式对土壤的通气性、透水性、保水性和肥力都有着重要的影响。

通常,土壤结构可以分为单结构、团聚结构和块状结构三种。

单结构是指土壤颗粒没有结合在一起,颗粒之间没有较大的接触面积,通气性和透水性较好,但保水能力较差。

团聚结构是指土壤颗粒以土壤胶结物质为胶结剂,形成颗粒团聚体。

团聚体之间有一定的间隙,通气性和透水性较好,保水能力较强。

块状结构是指土壤颗粒在土壤中形成较大的块状结构,块状结构之间有大量的间隙,通气性和透水性好,保水能力较强。

土壤结构的形成与土壤中的有机质含量、微生物作用、土壤水分和土壤通风等因素密切相关。

有机质可以提高土壤结构的稳定性和均匀性,促进土壤结合成块。

微生物的作用可以分解有机质,释放出胶结物质,促进土壤团聚体的形成。

土壤水分的移动和土壤通风的作用对土壤颗粒的移动和堆积起到重要的调节作用。

因此,合理管理土壤水分和通风对土壤结构的形成和维持至关重要。

土壤质地和结构的特征和相互关系对农业生产和土壤保护具有重要意义。

在农业生产中,了解土壤质地和结构的特点有助于合理选用农作物和施用肥料,优化农业管理措施。

4土壤质地和结构土壤是地球上生物生存和发展的基础,是陆地上最重要的自然资源之一、土壤质地和结构是土壤的重要特征,对土壤的肥力、透气性、保水性等性质具有重要影响。

在农业生产中,认识土壤质地和结构,可以帮助合理选择土壤改良措施,提高土壤肥力,增加农作物产量。

本文将从土壤质地和结构的概念、特征以及对农业生产的影响等方面进行阐述。

一、土壤质地和结构的概念土壤质地是指土壤中砂粒、粉粒和粘粒的相对含量和比例关系。

土壤质地的分类主要根据颗粒大小来划分,一般包括砂壤土、壤土、粉壤土、壤粉土、砂土等类型。

砂质土含有大量的砂粒,质地较粗;壤土含有较平衡的砂粒、粉粒和粘粒,质地适中;粉质土则含有较多的粉粒,质地较细。

不同类型的土壤质地对植物生长有不同的影响,砂质土质地较松散,透气性好,但保水性差,容易发生干旱;粘质土质地较重,保水性好,但透气性差,容易发生涝灾。

土壤结构是土壤颗粒在土壤体系中的排列方式和组合形态。

土壤结构的形成主要受土壤颗粒大小、粘合剂和土壤有机质等因素的影响。

良好的土壤结构有利于土壤通气、保水和根系扎根,从而有助于提高土壤肥力和农作物产量。

不同类型的土壤结构包括块状结构、板状结构、粒状结构等,它们对土壤的物理性质和化学性质有重要的影响。

二、土壤质地和结构的特征1.土壤质地的特征(1)砂粒:直径在0.05-2.0毫米之间,是土壤颗粒中的最大颗粒,通透性好,透气性强。

(2)粉粒:直径在0.002-0.05毫米之间,是土壤颗粒中的中等颗粒,保水性好。

(3)粘粒:直径小于0.002毫米,是土壤颗粒中的最小颗粒,可以黏附成团状,有利于形成土壤结构。

2.土壤结构的特征(1)块状结构:土壤颗粒排列成块状,有利于保水和通气,适合植物生长,并容易发生农业生产。

(2)板状结构:土壤颗粒排列成板状,受到土壤膨胀与收缩的影响,容易发生土壤风化和冷冻膨胀。

(3)粒状结构:土壤颗粒散乱排列,不易形成土壤结构,不利于植物根系扎根。

第四章土壤质地和结构土壤三相组成(一)土壤密度和容重1土壤密度:单位容积固体土粒(不包括粒间孔隙的容积)的质量,土壤密度一般取2.65g/cm3 2土壤容重:田间自然垒结状态下单位容积土体(包括土粒和孔隙)的质量或重量。

受密度和孔隙(影响更大)两方面的影响。

土壤容重的数值大小,受土壤质地、结构、有机质含量以及各种自然因素和人工管理措施的影响。

(二)土壤孔隙1土壤孔隙度:土壤中各种形状的粗细土粒集合和排列构成复杂的孔隙系统,全部孔隙容积与土体容积的百分率,称为土壤孔隙度。

2孔隙比:土壤中孔隙容积与土壤容积的比值。

孔隙比=孔隙容积/土粒容积3三相组成和孔度的测定及计算固相率=容重/密度液相率=土壤水质量/干土质量土壤含水率(体积%)=土壤含水量(质量%)x土壤容重气相率:孔隙度=1-固相率=1-容重/密度气相率=孔隙度-容积含水率土壤质地(一)随着粗细土粒中矿物组成的变化,它们的化学组成和性质也发生相应的变化。

SiO2含量随颗粒由粗到细逐渐减少,而Al2O3、Fe2O3和盐基的含量则逐渐增加,因此,细土粒中各种植物养分的含量要比粗土粒多得多。

(二)土壤的机械组成和质地1机械组成(颗粒组成):根据土壤机械分析,分别计算其各粒级的相对含量,即为机械组成(或称颗粒组成),并由此可确定土壤质地。

2土壤质地:根据机械组成划分的土壤类型。

一般分为砂土、壤土和粘土三类。

3土壤质地分类制国际质地制、美国农业部质地制、卡钦斯基质地制、中国质地制(三)不同质地土壤的肥力特点和利用改良1砂质土:具松散的土壤固相骨架,砂粒很多而粘粒很少,粒间孔隙大,降水和灌溉水容易渗入,内部排水快,但蓄水量少而蒸发失水强烈,水汽由大孔隙扩散至表土而丢失。

砂质土的毛管较粗,毛管上升水高度小,抗旱力弱。

砂质土的养分少,又因缺少粘粒和有机质而保肥性若,速效肥料易随雨水和灌溉水流失。

砂质土含水少,土温变化快,昼夜温差大。

砂质土的通气好,好气微生物活动强烈,有机质迅速分解并释放出养分,有机质累积难而其含量常较低。

土壤的主要特征:

1.土壤质地:土壤的泥砂比例称为土壤质地。

根据土壤质地不同将

土壤分为砂质土、粘质土和壤质土。

2.土壤结构:土壤颗粒(如沙粒、黏粒和粉粒)的排列和组合方式

形成了土壤的结构。

土壤结构对土壤的通气性、保水性、养分供应、根系发育等都有重要影响。

3.土壤有机质:土壤有机质是土壤中含碳的有机化合物,主要包括

动植物残体、微生物及其分解产物等。

有机质对于改善土壤理化性质、增强土壤肥力、提高土壤保水能力等方面具有重要作用。

4.土壤pH值:土壤酸碱度是影响土壤肥力、微生物活动和植物生长

的重要因素。

不同植物对土壤酸碱度的适应性不同,因此了解土壤的酸碱度是合理选择作物和施肥方式的重要依据。

5.土壤水分:土壤水分是植物吸收水分的主要来源,也是土壤中养

分迁移、转化和吸收的重要条件。

了解土壤的水分状况对于合理灌溉、提高植物抗旱性和产量具有重要意义。

6.土壤矿物质:土壤矿物质是构成土壤的主要成分,其含量和比例

对土壤的理化性质和肥力水平有重要影响。

了解土壤矿物质的组成和比例是合理施肥和提高土壤肥力的基础。

7.土壤生物:土壤中存在着大量的微生物(细菌、真菌、放线菌等)

和动植物(蚯蚓、蚂蚁等),它们对土壤的形成、肥力演变和生态平衡等方面具有重要作用。

了解和保护土壤生物多样性是实现可持续农业发展的必要条件。