七子之歌澳门1

- 格式:ppt

- 大小:863.00 KB

- 文档页数:12

英国社会保障法的历史演变及其对中国的启示英国社会保障法的历史演变及其对中国的启示摘要:英国是世界社会保障法的发源地,英国社会保障立法经历了初创、发展与鼎盛、调整与改革三大阶段,最终形成了比较完备、健全的社会保障制度。

借鉴英国的立法经验,我国应树立先进的社会保障法理念,制定高位阶的社会保障法律,明确政府的社会保障责任,建立城乡一体化的社会保障制度,并关注社会保障制度的可持续性。

关键词:社会保障法;济贫法;社会保障立法英国是西方发达国家社会保障法律制度的发源地,自1601年英国女王伊丽莎白颁布《济贫法》以来,社会保障法律制度在英国得以不断发展和完善。

梳理英国社会保障法的产生、发展及其基本特征,对我国社会保障法制建设具有重要的借鉴意义。

一、英国社会保障法的演进1.英国社会保障法的初创阶段。

英国社会保障法律制度是在传统社会救济制度的基础上发展起来的。

1601年英国颁布了世界上第一部《济贫法》,该法产生于一个以农业经济为主体的社会中,在内容上具有明显的局限性:认为政府济贫是统治者的恩惠,强调对不劳动者的惩罚而较忽略对需求者的帮助。

但它毕竟在人类历史上第一次以专门法律的形式对社会保障事项作了规定,确立了国家采取积极手段对贫民进行救济的责任。

该部法律的颁布意味着社会保障从临时性走向制度化,从随意性走向法律化,标志着西方社会保障制度的初步形成。

18世纪下半叶,工业革命的开始使英国再次面临严重的社会问题。

1795年,英国颁布了《斯宾汉姆法》,该法的核心内容是按照食品这一基本生活资料价格的高低来确定人们的最低生活费用标准,开始把社会救助与基本生活费用的高低联系起来。

《斯宾汉姆法》的实施在一定程度上缓解了英国的社会贫困状况,但该法并没有解决英国社会救助的根本问题。

1834年,英国议会通过了新《济贫法》,宣布停止向济贫院以外的穷人发放救济金,强迫他们重新回到习艺所去。

新《济贫法》创立了第一个全国性的行政机构——济贫委员会,将济贫由分散变为集中,克服了地方济贫管理腐败和不称职的局限,为在全国范围内建立统一的社会保障制度奠定了基础。

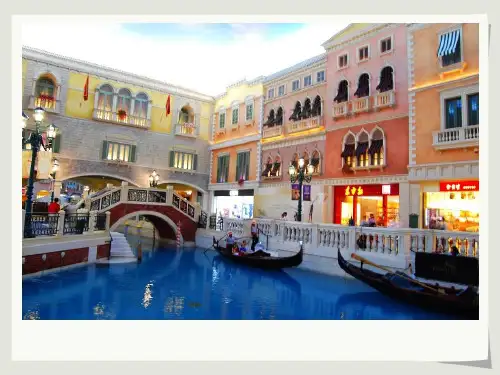

闻一多诗集《七子之歌——澳门》的内容是什么《七子之歌—澳门》为大型电视纪录片主题曲。

《七子之歌—澳门》简介《七子之歌—澳门》因朴素真挚、深刻感人的,曾于澳门回归时在华夏大地迅速传唱,引起了祖国同胞的强烈反响,大家听了这首歌后不禁潸然泪下,并把它看作迎接澳门回归的“主题曲”。

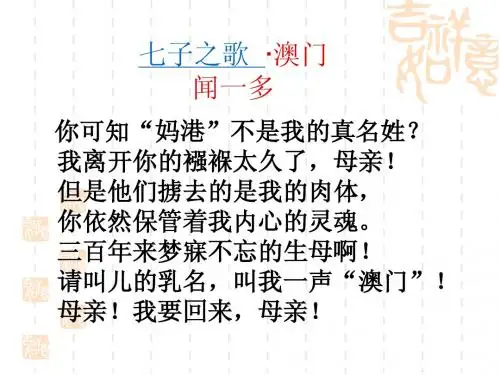

然而,很多人并不知道,这首歌的歌词并非为澳门回归而写的新作,它是七十多年前一首题为《七子之歌》的组诗中的第一篇,其作者就是清华大学已故教授、著名的爱国学者和诗人闻一多。

《七子之歌—澳门》创作背景刚刚从清华学校毕业的闻一多远涉重洋,到美国留学。

从1922年开始,他先后在芝加哥美术学院、柯泉科罗拉多大学和纽约艺术学院学习美术,同时继续用大量的精力从事几年前就开始的新诗创作和文学研究。

独居异域他邦,闻一多对祖国和家乡产生了深深的眷恋;在西方“文明”社会中亲身体会到很多种族歧视的屈辱,更激起了强烈的民族自尊心。

正是在这样的背景下,闻一多写下了《七子之歌》等多篇爱国思乡之作。

《七子之歌》中的“七子”是指香港、九龙、澳门、台湾、广州湾(今广东省湛江市旧称)、旅大(今辽宁省大连市旅顺口区)、威海卫(今山东省威海市)。

在诗中,闻一多以拟人的手法,将我国当时被列强掠去的七处“失地”比作远离母亲的七个孩子,哭诉他们受尽异族欺凌、渴望回到母亲怀抱的强烈情感。

诗歌一方面抒发了对祖国的怀念和赞美,一方面表达了对帝国主义列强的诅咒。

1998年初,大型电视片《澳门岁月》的总编导在一次偶然翻阅闻一多诗集时,发现了《七子之歌》,即请祖籍广东中山的作曲家李海鹰为之谱曲。

李海鹰一遍遍地吟诵闻一多的诗句,流着泪在一夜之间完成了曲子,他将潮汕民歌的特色融入其中,并从配器上也有意贴近闻一多生活的年代。

于是,便有了今天这首被大家所喜爱的《七子之歌—澳门》。

《七子之歌—澳门》歌词我离开你太久了,母亲!但是他们掠去的是我的肉体,你依然保管我内心的灵魂,。

三百年来梦寐不忘的生母啊,请叫儿的乳名:叫我一声--澳门。